Городище Страхово 2. Горизонт I века

Автор: Столяров Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Публикуются материалы раскопок городища Страхово 2. Поселение относится к горизонту памятников типа Упа 2 и по многочисленным находкам датируется в рамках I в. Исследования городища позволили прояснить финал существования этой культурной группы, который был связан с серией военных событий практически по всей южной границе лесной зоны Европейской части России.

Тула, городище, памятники типа упа 2, i век

Короткий адрес: https://sciup.org/143180608

IDR: 143180608 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.70-83

Текст научной статьи Городище Страхово 2. Горизонт I века

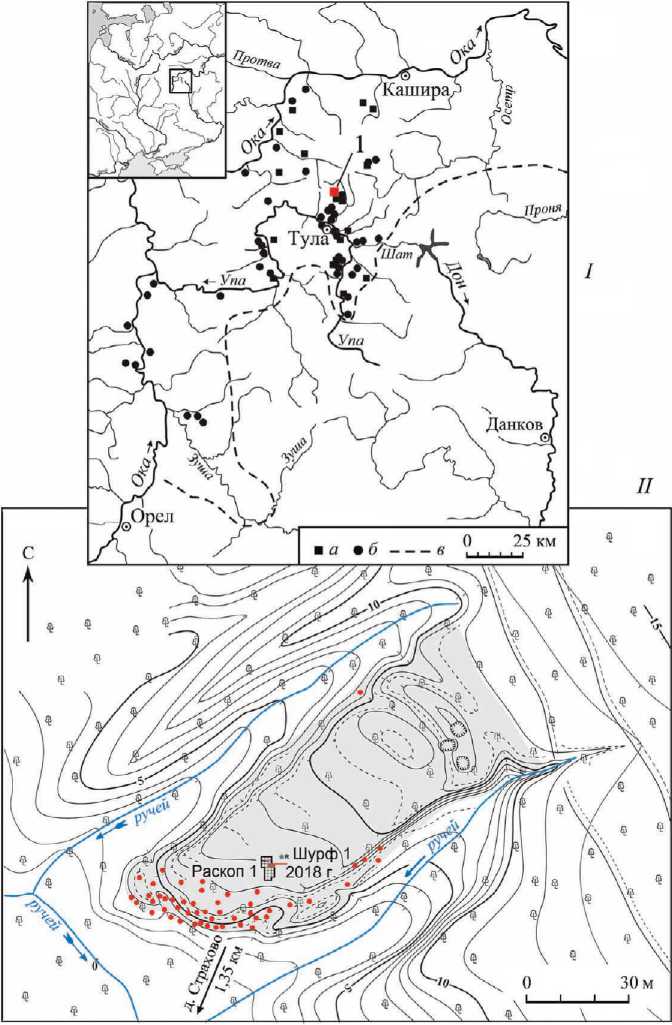

Городище расположено на территории муниципального образования г. Тула, в 1,3 км к северу-северу-западу от д. Страхово и в 2,45 км к северу от городища 1, на мысу, образованном двумя отвершками безымянного ручья левого притока р. Тулица (правого притока р. Упа, правого притока р. Ока). Размер площадки городища около 150 × 70 м, высота над руслом ручья 4–12 м (рис. 1: I – II ). Городище выявлено в ходе разведочных работ 2018 г. К. А. Столяровой.

По архивным документам удалось установить, что городище было известно тульским краеведам в начале XX в., но позже выпало из поля зрения исследователей. Первые сведения о памятнике дает анкета преподавателя Тульского реального училища Константина Семёновича Дубенского. В анкете содержится следующий ответ о памятниках археологии на данной территории: «…у деревни Кислинка Торховской волости в лесу на земле помещика Серебровского имеется земляная насыпь в чаще леса, называемая “Городки”. В этой чаще леса между двумя сходящимися под острым углом оврагами находится покрытый лесом мыс, площадью около десятины земли. Вершина мыса обращена к западу, высоко приподнята над уровнем дола оврагов, в восточной же стороне прилегает к дороге, ведущей из деревни Фуниково в село Торхово. Параллельно дороге на мыске имеется ряд глубоких продольных ям, напоминающих окопы или траншеи. Несколько круглых ям находящихся и на поверхности http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.70-83

Рис. 1. Городище Страхово 2 в системе памятников типа Упа 2 (I)

1 – городище Страхово 2; А – городища типа Упа 2; Б – селища типа Упа 2; В – граница лесной зоны; топографический план городища (II): красными точками показаны находки наконечников стрел мыска. Юго-западный и северо-западный края мыска слегка приподняты. Находок на месте городища не было. Преданий не сохранилось» (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 432, анкета № 15; научный архив ТОКМ, картотека М. А. Дружинина, карточка 847/50).

Необходимо заметить, что данное описание внешнего вида городища применимо и к сегодняшнему его состоянию. Следует отметить лишь разрушение юго-восточного склона городища вследствие его подмыва талыми водами ручья и три достаточно крупные ямы (3 × 4 м), возможно ямы от погребов XX в., на внешнем вале, в его юго-восточной части (рис. 1: II ).

С напольной стороны поселение имеет укрепление в виде двух валов и рвов. Внутренний вал высотой до 1,5 м, внешний до 2 м, между валами – ров глубиной до 1 м. За внешним валом прослежен несколько заплывший ров глубиной до 0,5 м. В мысовой, юго-западной части площадки городища, зафиксирована эскарпированная площадка 12 × 7 м, на которой расположен небольшой вал высотой до 0,5 м. С юго-восточной стороны хорошо сохранился въезд на городище – ров глубиной до 1 м и шириной 3 м, идущий вдоль юго-восточной границы площадки городища и отделяющий ее от склона (рис. 1: II ).

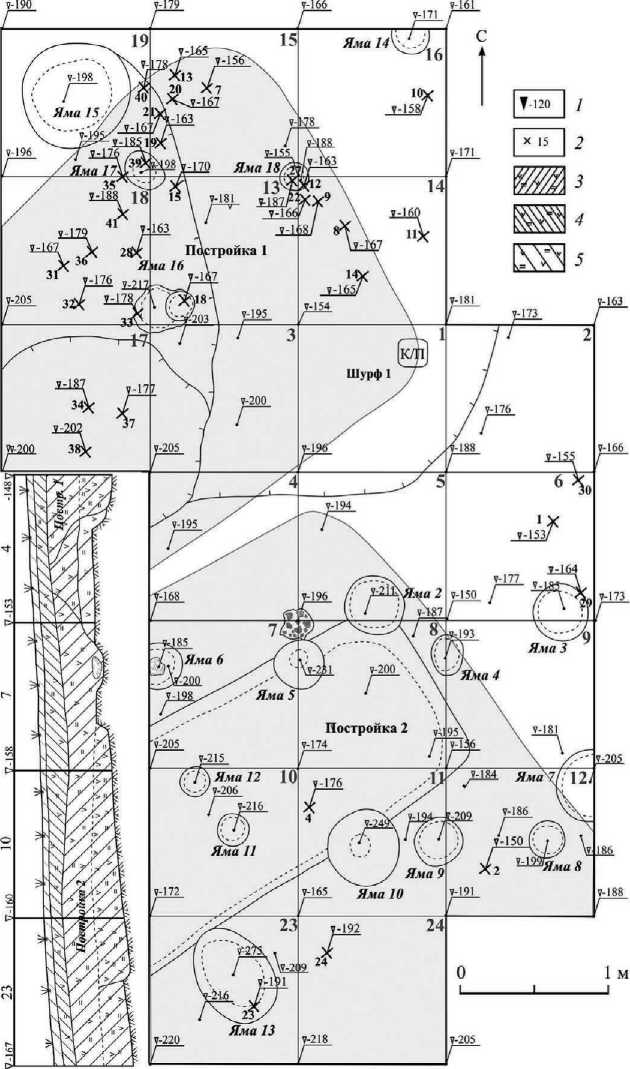

Исследования 2020 г., проведенные автором данной статьи ( Столяров , 2020), были направлены в первую очередь на уточнение культурной принадлежности городища и его хронологии. С этой целью на юго-западной оконечности площадки городища, на месте шурфа 1 2018 г., был заложен раскоп 1 общей площадью 21 кв. м (рис. 1: II ; 2). Культурный слой на городище не был нарушен хозяйственной деятельностью, хотя турбированность верхнего горизонта может быть связана как с огородничеством эпохи позднего Средневековья и Нового времени, так и с функционированием корневой системы. На памятнике, на месте заложения раскопа 1, были зафиксированы грабительские разрытия. Как показали раскопки, разрытия были связаны с разграблением постройки 2. Вероятно, этим объясняется и меньшее, по сравнению с постройкой 1, количество находок из металла из ее заполнения.

Благодаря методике «плавающего профиля», неоднократно апробированной на памятниках I тыс. н. э. Окско-Донского водораздела ( Григорьев , 2000. С. 25–28; Воронцов , 2013. С. 13), удалось зафиксировать две наземные постройки, слабо читаемые в планиграфии. Границы построек определены как на основании анализа стратиграфических разрезов, планиграфии послойных зачисток и зачистки материка, так и по скоплениям массового керамического материала и индивидуальных находок. Обе постройки сгорели в пожаре, связанном со штурмом городища. Свидетельством этому является не только большая насыщенность слоя построек углем, но и распределение черешковых трехлопастных наконечников стрел в планиграфии раскопа – они были найдены по периметру изученных построек. Особенно хорошо это прослежено на материалах постройки 1 (рис. 2). Большинство находок побывали в огне.

Постройка 1 – вошла в раскоп не полностью. Размеры изученной части составили около 3 × 2,65 м. Заполнение постройки было представлено бурым гумусированным суглинком с большими вкраплениями древесного угля и печины. Конструктивно, вероятно, с постройкой связаны столбовые ямы № 16, 17, 18 и хозяйственная яма № 15 (рис. 2).

Рис. 2. Городище Страхово 2. Раскоп 1. План на уровне материка.

Серым показаны постройка 1 и 2 по верху заполнения. Западный борт (вид с востока)

1 – нивелировочная отметка; 2 – индивидуальная находка; 3 – серый гумусированный суглинок с углем и печиной; 4 – бурый гумусированный суглинок с углем и печиной; 5 – бурый суглинок с углем и печиной

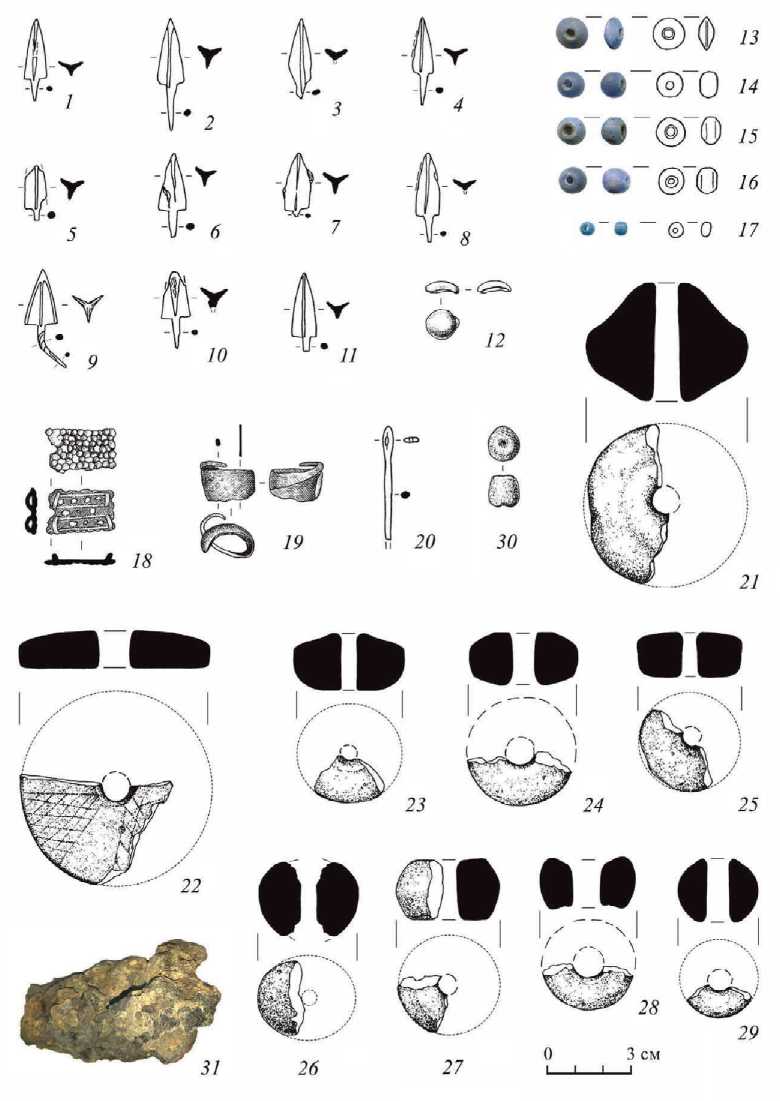

С постройкой связаны находки височного кольца (рис. 4: 19 ) (№ 131); железной иглы (рис. 4: 20 ) (№ 16); нашивной бляшки (рис. 4: 12 ) (№ 33); нашивки (рис. 4: 18 ) (№ 39); металлургического шлака (рис. 4: 31 ) (№ 34); бус синего стекла (рис. 4: 13–17 ) (№ 7, 20, 31, 41, 21), заготовки глиняной бусины (рис. 4: 30 ) (№ 37); трехлопастных наконечников стрел (рис. 4: 1–11 ) (№ 8, 9, 12, 14, 15, 25, 28, 32, 35, 38, 40); пряслиц и их фрагментов (рис. 4: 21–29 ) (№ 17, 27, 18, 19, 3, 22, 26, 36, 42).

Необходимо отметить, что при шурфовке городища в 2018 г. из постройки 1 происходят три трехлопастных наконечника стрел, рядом с которыми был найден антропологический материал: крестец (одна стрела была непосредственно в нем), 4-й и 5-й поясничные позвонки и фрагмент левой лобковой кости (верхняя и нижняя ветви). По определению Т. Ю. Шведчиковой, антропологические останки принадлежат мужчине – adultus II (25) – 34 лет.

Постройка 2 – вошла в раскоп не полностью. Размеры изученной части составили около 3,8 × 3,20 м. Заполнение постройки было представлено бурым гумусированным суглинком с большими вкраплениями древесного угля и печины. При зачистке материка была выявлена заглубленная часть постройки – котлован размерами 2 × 1,7 м и глубиной до 0,2 м. Конструктивно с постройкой 2 связаны столбовые ямы № 2–10 и 13 (рис. 2).

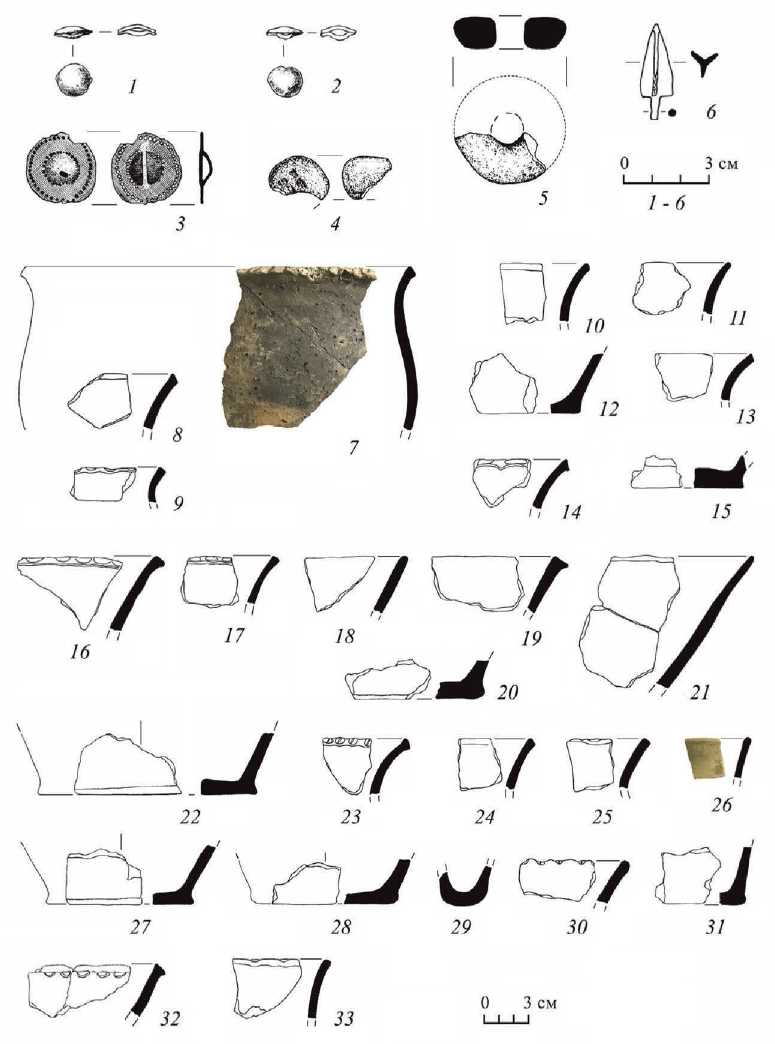

В постройке были найдены бронзовые круглые бляшки (рис. 5: 1–3 ) (№ 2, 4, 24); фрагмент пряслица (рис. 5: 5 ) (№ 5), трехлопастной наконечник стрелы (рис. 5: 6 ) (№ 23) и фрагмент бусины? (рис. 5: 4 ) (№ 6). Недалеко от постройки были найдены булавка (№ 1), нашивная бляшка (№ 11), трехлопастные наконечники стрел (№ 10, 29) и шило (№ 30).

Изученные постройки представляют собой однокамерные сооружения столбовой конструкции. Опорные столбы постройки 2 были забутованы камнем. Очагов в постройках выявлено не было. Изученные сооружения типичны для памятников типа Упа 2.

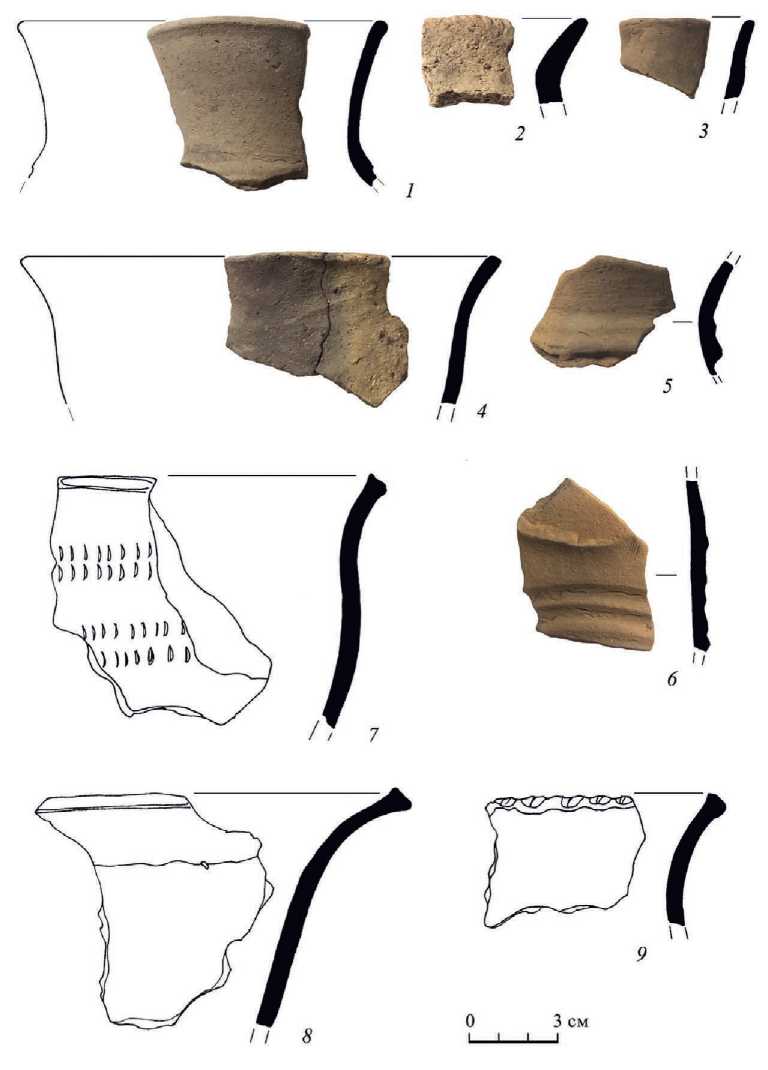

Керамический материал из заполнения построек идентичен. Он представлен как фрагментами грубой лепной посуды типа Упа 2 (рис. 3: 7–9 ; 5: 7–25, 27–33 ), так и единичными фрагментами венчиков и стенок сероглиняных кувшинов первых веков н. э. (рис. 3: 1, 3–6 ; 5: 26 ), а также фрагментами стенок и донцев горшков сарматского времени лесостепного Подонья (рис. 3: 2 ).

Находки фрагментов венчиков и стенок сероглиняных кувшинов заслуживают отдельного внимания. Подобная керамика не была выявлена ранее на памятниках типа Упа 2. Фрагментарность материала не позволяет установить тип кувшина (рис. 3: 1 ). Можно лишь с осторожностью предположить (учитывая высокий венчик и наличие валика), что данный фрагмент венчика принадлежит наиболее распространенному типу (тип I, по А. С. Скрипкину) одноручных кувшинов, которые поступали к сарматам Нижнего Поволжья из различных производственных центров Прикубанья и Нижнего Дона ( Скрипкин , 1984. С. 24–25. Рис. 3: 1–5 ). Территориально наиболее близкие находки подобной керамики происходят из курганных могильников Среднего Подонья (р. Воронеж) –

Рис. 3. Городище Страхово 2. Постройка 1. Импортная керамика ( 1–6 ) и грубая лепная типа Упа 2 ( 7–9 )

Рис. 4. Городище Страхово 2. Находки из заполнения постройки 1

Рис. 5. Городище Страхово 2. Находки и керамика из заполнения постройки 2

Чертовицкий I, II могильники ( Медведев , 1987. С. 97–100. Рис. 3; 4; 2008. С. 36– 37. Рис. 38; 39). Но наиболее близкую аналогию рассматриваемому кувшину удалось найти в погребении 1, кургана 16 могильника Айгурский 2 на Северном Кавказе. Время функционирования могильника относится к I – началу II в. н. э. ( Бабенко, Березин , 2009. С. 306. Рис. 18: 2 ).

Не менее интересны единичные находки фрагментов раструбовидных венчиков лепных горшков, имеющих примесь шамота в тесте. Один из венчиков украшен насечками по срезу (рис. 3: 2 ). Данная керамическая традиция не имеет аналогий в материалах памятников типа Упа 2. Они принадлежат к так называемым «позднескифским» округлобоким груболепным горшкам с раструбообразными отогнутыми наружу венчиками, резкий перелом в основании которых изнутри зачастую бывает подчеркнут гранью. Такая керамика характерна для поселений Верхнего Дона первых веков нашей эры ( Бирюков , 2001).

Находки из построек показывают любопытный комплекс предметов вооружения. Самая многочисленная категория представлена трехлопастными черешковыми наконечниками стрел небольшого размера (длина головки около 2 см), с треугольной головкой и лопастями, срезанными под прямым углом к черешку. В постройке 1 их найдено 14 экземпляров (рис. 4: 1–11 ), из постройки 2 происходит один наконечник (рис. 5: 6 ). Из подъемного материала наконечников такого типа известно более 40 единиц (рис. 1: II ; 6: 16–17 ).

Нужно отметить, что из подъемного материала со склонов и площадки городища происходят и другие типы стрел: двушипные черешковые с раскованным в виде отвертки концом черешком и двушипные втульчатые. Аналогичные находки происходят с городищ Слобода и Малая Стрекаловка. Данные типы стрел датируются в рамках I в. н. э. и составляют один колчанный набор в ранних погребениях Андреевского кургана (Республика Мордовия). Дополняют комплекс вооружения два втульчатых наконечника копий, наконечник втульчатого двушипного дротика и железное перекрестье кинжала. Вышеописанные находки предметов вооружения были опубликованы ранее, и в статье они не обсуждаются ( Воронцов, Столяров , 2019).

Из комплекса украшений особого внимания заслуживают находки стеклянных бус из постройки 1. Бусина усечено-биконической формы глухого голубого стекала (рис. 4: 13 ) – наиболее близка типу 101 (определение типа здесь и далее дано по Е. М. Алексеевой). Датируется I в. н. э. ( Алексеева , 1978. С. 69. Табл. 33: 27 ). Точного соответствия по цвету в ее своде нет. Укороченные бочонковидные бусины серо-голубого глухого стекла (рис. 4: 14–16 ) – наиболее близки типу 31. Такие бусы характерны для I–II вв. н. э. (Там же. С. 66. Табл. 33: 4 ). Округлая синяя бусина (рис. 4: 17 ) – наиболее близка типу 13. Датировка этого типа очень широкая – IV–I в. до н. э. (античность) – первые века н. э. (Там же. С. 64).

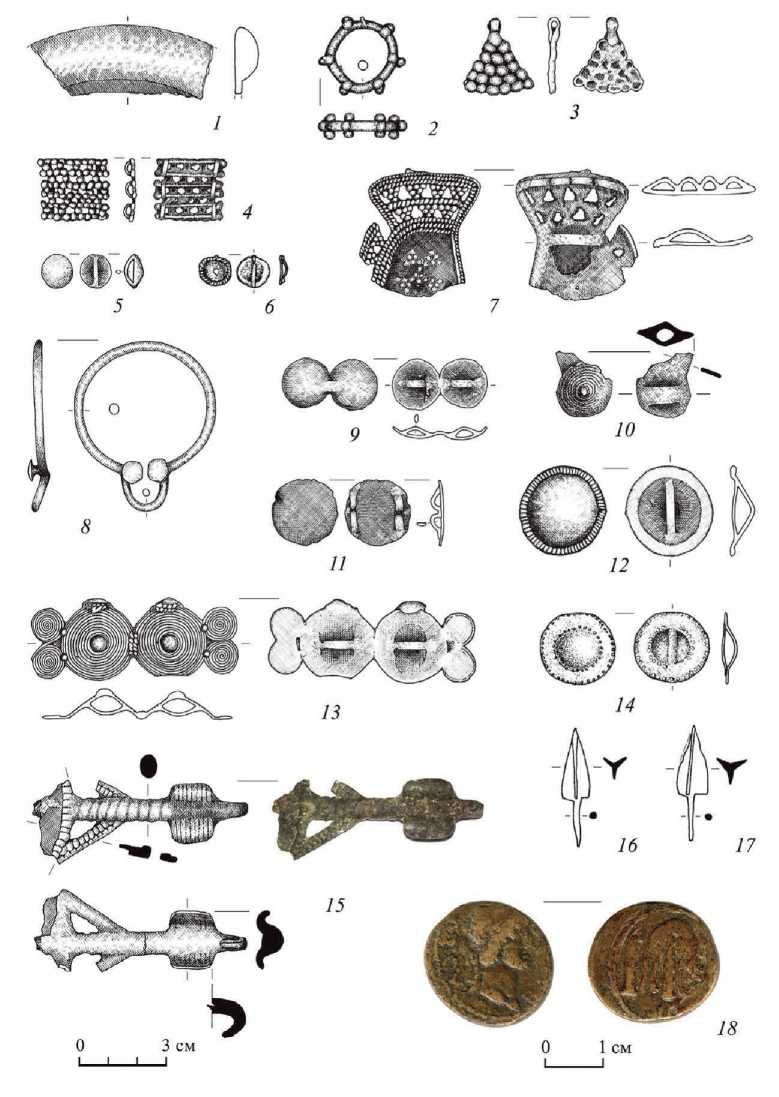

Распространенной категорией украшений являются многочисленные круглые бляшки различных размеров, в том числе: одиночные и сдвоенные округловыпуклые с одной петлей для крепления на обороте; мелкие полусферические с одной петлей на обороте (рис. 4: 12 ; 5: 1–3 ; 6: 5, 6, 9, 11, 12, 14 ). Ряд находок, являвшихся нашивками (рис. 6: 7, 10, 13 ), не имеют прямых аналогий в материалах древностей рубежа эр.

Рис. 6. Городище Страхово 2. Подъемный материал со склона и площадки городища

Интересной находкой является пластинчатое височное кольцо I типа (по типологии И. Р. Ахмедова) из постройки 1 (рис. 4: 19 ). Как отмечает И. Р. Ахмедов, аналогичные украшения найдены в составе клада I – начала II в. на городище Долматово, известны в милоградских древностях и культуре штрихованной керамики в I в. н. э. Возможно именно этот тип височных колец стал прототипом для аналогичных украшений в древностях типа Ново-Клейменово и рязано-окском уборе III–IV вв. ( Ахмедов , 2020. С. 155–156).

Среди находок из подъемного материала, которые важны для датировки, следует отметить фрагмент крупного бронзового зеркала с валиком по краю диска (рис. 6: 1 ). По фрагменту, к сожалению, нельзя точно определить тип зеркала. Реконструируемый диаметр диска составляет 160 мм, ширина валика 17 мм. Скорее всего, зеркало относится к одному из типов отдела 4, по А. С. Скрипкину ( Скрипкин , 1990. С. 94–95). Зеркала с валиком по краю диска характерны для сарматских древностей III в. до н. э. – I в. н. э. (Там же. С. 144, 155). Такие зеркала встречены в погребениях середины I – начала II в. н. э. Чертовицкого I могильника на верхнем Дону ( Медведев , 2008. С. 43).

С площадки городища происходит одна, но довольно редкая нумизматическая находка – ассарий (медь, вес – 6,93 г), Митридат VIII (39–42/45 гг.), центр чеканки – Пантикапей (рис. 6: 18 ).

Описание аверса:

ΒΑCΙΛΕΩC ΜΙΘΡIΔΑΤΟΥ. Голова Митридата вправо

Описание реверса:

Палица с наброшенной на нее шкурой льва, слева лук и колчан, справа трезубец, внизу ΙΒ.

Еще одной находкой, которая является хорошим хроноиндикатором, является биметаллическая эполетообразная застежка 5-го типа по типологии Т. А. Лаптевой (рис. 6: 15 ). Это застежки с круглыми бляхами, одним основным и двумя вспомогательными жгутами. Утрата бляхи, к сожалению, не позволяет установить подтип застежки. Подобные застежки встречаются в основном в погребениях на левом берегу р. Кама, в сопровождении хорошо датированных раннеримских шарнирных фибул типа «Авцисса» начала I в. н. э. ( Лаптева , 1994. С. 129–131. Табл. I. Рис. 4; 5). Это единственная находка эполетообразной застежки, известная автору с памятника рубежа эр в лесной зоне Восточноевропейской части России.

Исходя из всего комплекса находок с городища Страхово 2 и в первую очередь датирующих – импортной керамики, стеклянных бус, эполетообразной застежки, височного кольца и медной монеты ассарий, – горизонт памятника типа Упа 2 на городище Страхово 2 может быть датирован I в. Гибель поселения, вероятно, можно отнести ко второй половине I в., хотя нельзя исключать и самое начало II в.

Таким образом, городище Страхово 2 представляет особый интерес для изучения истории всего пограничья леса и степи на рубеже эр. Уникальность памятника объясняется тем, что поселение бытовало довольно короткий промежуток времени. Находки инокультурных вещей свидетельствуют о том, что на рубеже эр существовали довольно тесные культурные или торговые контакты населения памятников типа Упа 2 со своими южными соседями.

Полученные за последние годы материалы (городища Страхово 2, Малая Стрекаловка, Слобода) позволяют говорить о том, что потрясения I в. на Окско-Донском водоразделе является частью глобальной серии событий, связанных с «позднескифской» экспансией в лесную зону, происходившей с участием сарматских групп населения ( Воронцов, Столяров , 2019; Столяров , 2021; Облом-ский , 2017).

Благодарности

Выражаю благодарность Т. Ю. Шведчиковой за определение антропологического материала; О. С. Румянцевой в определении стеклянных бус из постройки 1; К. В. Мызгину в определении нумизматической находки – медного ассария.

Список литературы Городище Страхово 2. Горизонт I века

- Алексеева Е. М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 104 с. (САИ; вып. Г1-12/2.)

- Ахмедов И. Р., 2020. «Реликтовые» формы украшений из Елшинского клада VII в. н. э. // «На одно крыло – серебряная, На другое – золотая…»: сб. ст. памяти Светланы Рябцевой = «One her wing is silver, The other one is made of gold…»: Selected papers in memory of Svetlana Ryabtseva / Сост. и отв. ред.: Р. А. Рабинович, Н. П. Тельнов. Кишинев: Высшая антропологическая школа. С. 151–162. (Библиотека Stratum.)

- Бабенко В. А., Березин Я. Б., 2009. Сарматские погребения могильников Айгурский 2 и Барханчак 2 (северное Ставрополье) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX. Археология, Краеведение. Ставрополь: Наследие. С. 179–320.

- Бирюков И. Е., 2001. Среднее течение р. Воронеж в первые века н. э. // Верхнедонской археологический сборник. 2. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т: Гос. инспекция по охране культур. наследия Липецкой обл. С. 89–108.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II–V на территории Окско-Донского водораздела. Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле». 173 с.

- Воронцов А. М., Столяров Е. В., 2019. Война I века на границе лесной зоны: Окско-Донской водораздел // SP. № 4. С. 51–74.

- Григорьев А. В., 2000. Северская земля в VIII – начале XI века по археологическим данным. Тула: Гриф и К. 263 с.

- Лаптева Т. А., 1994. Эполетообразные застежки Прикамья // Типология и датировка археологических материалов Восточной Европы: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та. С. 128–155.

- Медведев А. П., 1987. Керамика сарматского времени лесостепного Подонья // Археологические памятники эпохи железа Восточноевропейской лесостепи / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. С. 93–111.

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус. 218 c.

- Обломский А. М., 2017. Материалы раннеримского времени на поселении Ярок-9 в верховьях р. Воронеж // De mare ad mare. Археология и история: сб. ст. к 60-летию Н. А. Кренке / Отв. ред.: Л. А. Беляев, М. И. Гоняный. М.; Смоленск: Свиток. С. 312–344.

- Скрипкин А. С., 1984. Нижнее Поволжье в первые вв. н. э. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 152 с.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 300 с.

- Столяров Е. В., 2020. Отчет об археологических раскопках на городище 2 у д. Страхово в МО г. Тула (Тульская область) в 2020 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 69546.

- Столяров Е. В., 2021. Сюльгамы андреевско-писеральского типа с территории Окско-Донского водораздела // ПА. № 1 (35). С. 131–147.