Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок): продолжение исследований в 2015 году

Автор: Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н., Новикова О.И., Кениг А.В., Мороз М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Археологические памятники, расположенные в зоне вечной мерзлоты, являются уникальными объектами. В мерзлотных слоях сохраняются деревянные конструкции и многочисленные изделия из органического сырья. Особое место занимают поселенческие комплексы с сохранившейся архитектурой, представленной не только отдельными строениями, но и обширными по площади архитектурными комплексами. Городище Усть-Войкарское, находящееся в Приполярье (Шурышкарский р-н ЯНАО), является одним из таких памятников. По письменным источникам, оно соотносится с Войкарским городком, который в XVII- первой половине XIX в. был одним из населенных пунктов Обдорской волости. Стационарные исследования на памятнике ведутся с перерывами с 2003 г. Целью работ 2015 г. было продолжение изучения двух законсервированных объектов на участках раскопов предыдущих лет - жилых построек № 7 и 9. Данные постройки относятся к группе крупных по площади строений (с длиной стен более 5 м), которые отличаются масштабностью и планиграфическими деталями от объектов малоразмерной жилой застройки с длиной стен 2,5-3 м, изученных на городище ранее. Зафиксированы многочисленные технологические детали, позволяющие воссоздать процессы строительства и реконструкции жилых построек, особенности их архитектуры и внутренней планиграфии. Выявлены свидетельства ритуальных действий, связанных как со строительством жилищ, так и с их оставлением. Благодаря хорошо сохранившимся остаткам разнообразных деревянных конструкций значительно пополнена коллекция дендрохронологических образцов. Получена коллекция артефактов, включающая более 700 целых изделий и их фрагментов из дерева, бересты, кости, ткани, металла, глины.

Приполярье, западная сибирь, традиционная архитектура, мерзлота, деревянные постройки, северные ханты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522252

IDR: 14522252 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок): продолжение исследований в 2015 году

Городище Усть-Войкарское, расположенное в приполярной зоне Западной Сибири, на западе Шурышкарского р-на ЯНАО, относится к памятникам, обладающим значительным потенциалом для изучения традиционной культуры аборигенного населения Нижнего Приобья. Стационарные археологические работы ведутся на памятнике с перерывами с 2003 г. Первыми исследователями он был отождествлен с известным по письменным источникам с рубежа XVI–XVII вв. Войкар-ским городком [Федорова, 2006]. С 2012 г. работы на данном объекте проводятся под руководством А.В. Новикова [Новиков, Слюсаренко, Швец, Ломов, 2012; Новиков, Гаркуша, Шеин, 2014].

В 2015 г. исследования велись на двух раскопах общей площадью 145 м2 и были сосредоточены на изучении двух объектов – построек № 7 и 9, которые относятся к группе строений с длиной стен более 5 м и отличаются от малоразмерной жилой застройки, выявленной в ходе предшествующих работ [Гаркуша, Новиков, 2014], иными планировочными решениями в оформлении интерьера.

Постройка № 7. Ее изучение было начато в 2014 г., поэтому архитектурные особенности сооружения, отражающие последний этап его развития, уже были подробно освещены [Гар-куша, Новиков, 2015]. Это был сруб, рубленный «в чашу», с длиной стен ок. 7 м, сооруженный по периметру небольшого котлована. Внутрен- няя планировка характеризуется устройством прямоугольной очажной конструкции в центре помещения, наличием одноуровневых деревянных покрытий пола в центре и вдоль стен. Обнаружены остатки внутренних бревенчатых перегородок, отделяющих места расположения настилов, идущих вдоль стен, от центральной части помещения.

Постройка претерпела ряд реконструкций, конечным результатом которых явилось появление срубной конструкции. Все изменения происходили в основном в границах, зафиксированных стенами сруба, при сохранении основных планировочных решений. Так, оставалось практически неизменным размещение очажной конструкции с выдерживанием ее основных параметров. Следовательно, не менялось и расположение входного проема. Неизменным являлось и наличие деревянного покрытия пола в центральной части помещения (не менее четырех уровней). К верхнему уровню относится настил из продольных жердей, размещенных на лагах; на предыдущих уровнях пол выстилался досками, также располагавшимися на лагах (рис. 1).

В процессе выборки заполнения постройки была достигнута глубина 0,5–0,6 м ниже уровня расположения 1-го венца. На этой глубине зафиксированы обрубки вертикальных столбов, изготовленных из бревен диаметром 17–20 см. Сохранив-

шиеся столбы располагались в непосредственной близости от передней и задней стен сруба. Вероятно, их можно считать остатками ранней, каркасно-столбовой, конструкции жилища. Однако пока нет оснований считать ее исходной в развитии постройки: на этом уровне прослеживаются уходящие вглубь культурного слоя новые контуры деревянного настила пола.

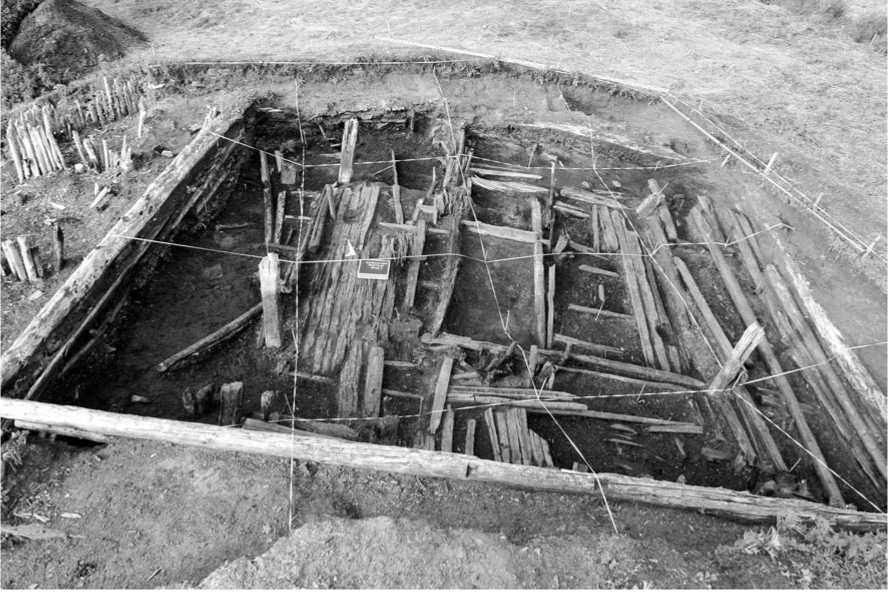

Постройка № 9. В 2004 г. были исследованы только северная стена этого сооружения (на тот момент строению был присвоен № 6) и небольшой участок помещения шириной до 1,4 м [Федорова, 2006, с. 14], затем объект был законсервирован. В связи с тем что основная часть постройки исследовалась в 2015 г., ей, в соответствии со сквозной нумерацией, присвоен № 9. Общие контуры объекта были выявлены после снятия 10–15 см верхних почвенных отложений. Состояние данного сооружения позволяет предположить, что оно не подвергалось преднамеренному разрушению, а было оставлено и разрушалось постепенно. Об этом свидетельствуют остатки восточной стены, представленной бревнами от пяти венцов: при сохранении в относительной целостности угловых сопряжений она была завалена по всей длине внутрь помещения. Южная и северная стены сохранились на высоту пяти (0,45–0,50 м) и трех венцов соответственно. Западная стена практически не сохранилась.

В целом архитектура и габариты объекта близки к конструкции постройки № 7: сруб с длиной стен ок. 6 м, центральным расположением аналогичной по устройству очажной конструкции открытого типа, деревянным покрытием пола вокруг очага и настилом вдоль боковых стен. Стены располагались по периметру неглубокого котлована. По наличию очага определено жилое назначение постройки (рис. 2).

Обнаружены элементы, свидетельствующие, на наш взгляд, об устройстве крыши. К таковым мы относим обработанные комлевые части ствола дерева с ответвлениями двух боковых корней. Внешне они напоминают «курицы» – крюки из корня дерева, используемые для удержания нижней части крыши, установленной под наклоном. В другом случае – это бревно с чашевидными вырубами, выполненными в одной плоскости и обработанными под углом окончаниями. Оно соответствует по облику «самцам» – образующим фронтон поперечным бревнам, в которых закреплялись слеги. Наличие этих предметов позволяет предположить, что постройка имела двускатную самцово-слеговую конструкцию крыши.

Нам уже приходилось констатировать, что на первом этапе раскопок городища для части исследованных построек были некорректно определены типы угловых сопряжений [Гаркуша, Новиков, 2015, с. 56]. Ранее указывалось, что при монтаже

сруба использовался технический прием «в лапу» [Федорова, 2006, с. 14]. Однако после повторного осмотра стены можно однозначно утверждать, что сруб монтировался «в обло» и «в чашу» – окончания бревен выходили за пределы постройки, а замковые вырубы-чаши были ориентированы вверх. Данный прием фиксировался и в других доступных для осмотра углах постройки.

В середине восточной стены находился входной проем. Его основание было выполнено в бревне 2-го венца (нумерация венцов соответствует порядку монтажа: снизу вверх) аналогично схеме, отмеченной в других постройках городища [Гар-куша, Новиков, 2014, с. 143]. Конструкция порога предусматривала наличие беспетельной двери, открывавшейся внутрь помещения.

Предвходовое пространство снаружи было оборудовано коридором, сооруженным из тонких плах и полубревен, уложенных между парами вертикальных столбов. Перед восточной стеной сруба были обнаружены остатки ограждения из горизонтально уложенных бревен.

Прямоугольная очажная конструкция в центре постройки была сложена из плах и имела размеры 3,4 × 1,0–1,1 м. Отделение непосредственно за очагом было заполнено небольшими валунами. Справа и слева от очажной конструкции пол был выстлан продольными длинными жердями, расположенными на поперечных лагах, и плотно уложенными поперечными досками. Остатки покрытия прослеживаются и перед очагом.

Вдоль боковых стен были устроены нары, возвышающиеся над уровнем пола на толщину бревен, использованных в качестве лаг (ок. 12–15 см). Вдоль северной стены нары были составлены из двух отдельных конструкций, стыкующихся у средней части стены. Отличия заключались в разнонаправленном размещении в них настила и лаг по отношению к боковой стене.

На данном уровне котлована, по его периметру был установлен одновенцовый сруб, рубленный «в чашу» из бревен диаметром 14–19 см. На торце одного из бревен был вытесан выступ, в котором выполнено сквозное отверстие. Вероятно, такие приспособления связаны с транспортировкой древесины к месту строительства. Данный сруб не являлся фундаментом для несущих стен: он располагался на удалении 6–8 см от них. Вместе с тем он служил опорой для древесины, образующей настил для нар.

Примеры других построек городка, в частности постройки № 7, позволяют предполагать, что исследованные конструктивные особенности постройки № 9 отражают последний этап в ее эволюции.

С постройкой № 9 связаны некоторые находки, отражающие ритуальные действия, которые сопровождали, вероятно, строительство жилища и его оставление. Под основанием северной стены сруба в разных местах были обнаружены часть керамического сосуда и верхняя часть черепа (предположительно оленя). В верхней части заполнения очага найдены ювелирные украшения (обломки двух перстней), а непосредственно на золистом заполнении располагались останки собаки, которые с большой вероятностью можно считать преднамеренно погребенными. Отметим, что погребения собак и ранее встречались на площади построек городища [Федорова, 2006, с. 14; Новиков, Слю-саренко, Швец, Ломов, 2012, с. 263].

При предварительной оценке возраста исследованных объектов мы основываемся на дендрохронологической датировке образцов первого периода изучения памятника, происходящих из заполнения и северной стены постройки № 9. В этой серии был учтен только один образец, имеющий отношение непосредственно к конструкции (бревно венца северной стены). Полученные даты находятся в пределах второй половины XVII – первого десятилетия XVIII в. [Федорова, 2006, с. 14]. Считаем возможным на данном этапе исследований принять имеющиеся даты, доведя верхнюю границу до второй половины XVIII в. в качестве вероятного периода сооружения и функционирования рассмотренных построек.

В 2015 г. были взяты 85 дендропроб от исследованных построек. Образцы брались как из несущих элементов конструкции, так и из вспомогательных. Места отбора образцов указывались на соответствующих планах архитектурных конструкций. Были также взяты 15 проб из различных слоев раскопов на споропыльцевой анализ.

В процессе раскопок 2015 г. было обнаружено ок. 700 артефактов, бóльшая часть которых изготовлена из органического сырья – дерева, бересты, ткани, кости. В условиях полевой камеральной лаборатории были приняты все необходимые меры по временной консервации предметов, извлеченных из слоя мерзлоты.

Список литературы Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок): продолжение исследований в 2015 году

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Некоторые особенности архитектуры и пространственной организации Войкарского городка//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 142-145.

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Об одном из типов деревянных построек городища Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): архитектурные особенности, археологоэтнографические параллели//Баландинские чтения: Сб. ст. науч. чтений памяти С.Н. Баландина. -Новосибирск: Новосиб. гос. архит.-худ. акад., 2015. -Т. X, ч. 1. -С. 51-61.

- Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н., Шеин А.Н. Продолжение археолого-геофизических исследований Войкарского городка в 2014 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 251-254.

- Новиков А.В., Слюсаренко И.Ю., Швец О.Л., Ломов П.К. Предварительные результаты исследований на Войкарском городке в 2012 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. ХVIII. -С. 262-266.

- Федорова Н.В. Войкарский городок. Итоги раскопок 2003-2005 гг.//Науч. вестн. -Салехард, 2006. -Вып. 4 (41). -С. 11-17.