Городская планировка Болгара к юго-западу от Соборной мечети в 30-70-х гг. XIV в

Автор: Бадеев Д.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Волжской Болгарии

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты археологических раскопок остатков монументальной постройки (базара) в центре средневекового города Болгара, начало которым было положено исследованиями М.Д. Полубояриновой в 1989-1990 гг. Продолжение раскопок связано с благоустройством городища, проводимым в наши дни. Выявленные элементы здания базара, а также кладка из сырцового кирпича (дувал) позволяют проследить планировку городской застройки Болгара в позднезолотоордынский период на участке к юго-западу от Соборной мечети.

Средневековая городская планировка, болгарское городище, монументальное сооружение, позднезолотоордынский период, городской базар

Короткий адрес: https://sciup.org/14328128

IDR: 14328128

Текст научной статьи Городская планировка Болгара к юго-западу от Соборной мечети в 30-70-х гг. XIV в

Среди прочих элементов городской планировки позднезолотоордынского периода следует выделить археологически зафиксированные площади (вымостки) и улицы: раскоп 3 (1938–1939) – мостовая из хорошо подогнанных прямоугольных белокаменных плит (начало второй половины XIV в.); раскоп 17 (1949) – две отмостки из подтреугольных плит серой известковой цемянки с гипсовыми включениями (верхний горизонт IV слоя); раскопы 23, 25 (1950, 1951) – вымост-ка массивными известняковыми плитами (XIV в. до 1361 г.); раскопы II–IV, VII– IX, XIII, XIV (1964–1965) – мощение площади у Соборной мечети из некрупных известняковых камней, щебня и глины (не ранее конца 30-х гг. XIV в.); раскоп CLXXXII (1981) – остатки вымостки из плотного слоя мелкодробленого туфа в растворе (середина XIV в.); раскоп 19 (1950) – улица в направлении СВ–ЮЗ (XIV в.); раскоп VII (1951) – остатки деревянной мостовой, проложенной южнее мечети, имела ориентировку запад–восток (середина XIV в.); раскоп XXXVII (1970–1972) – по расположению жилищ удалось установить направление улиц – запад–восток (середина XIV в.); раскопы XXXVIII (1971) – улица в направлении ЗЮЗ–ВСВ (не ранее первых десятилетий XIV в.) ( Бадеев , 2014а. С. 119–121. Рис. 1).

В наши дни исследователи истории архитектуры и градостроительства предприняли попытку создать научно обоснованные графические реконструкции пространственно-планировочной структуры древнего Болгара (Надырова, 2009. С. 18. Рис. 2; Надырова, Троепольская, 2013. С. 40). Новые данные о городской планировке должны предоставить результаты широкомасштабных археологических работ 2010–2013 гг. на месте строительства речного порта с функцией музея (раскопы CLI, CLVIII, CLIX, CLXI, CLXXXI) и работ, проводившихся в непосредственной близости от Соборной мечети, к западу от нее (раскоп CLXXI, руководитель Р. Ф. Шарифуллин). Кроме того, перспективной представляется дальнейшая разработка ГИС Болгарского городища1, где будут собраны и представлены все археологически выявленные объекты средневековой городской планировки для их дальнейшего пространственного анализа (Чернова и др., 2012; Бадеев, 2014б.).

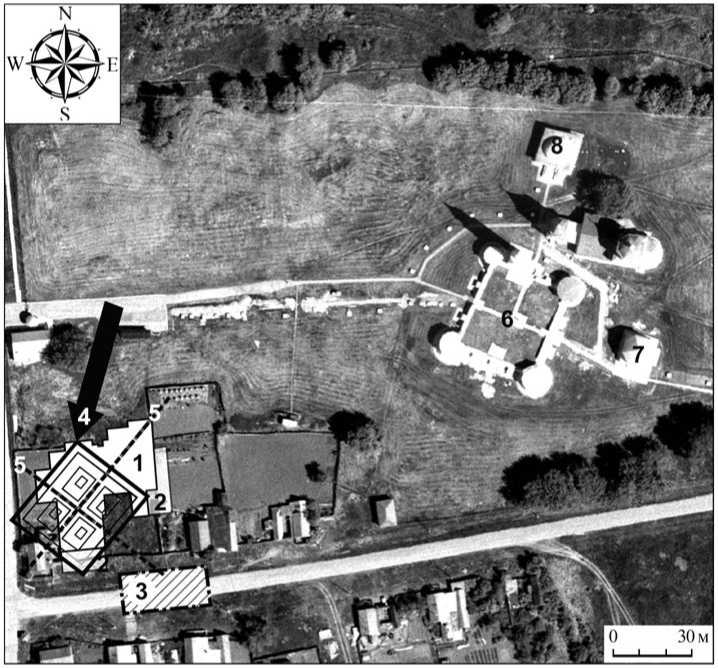

На данном этапе изучения средневекового Болгара становится очевидным, что в первой половине XIV в. городской центр формировался вокруг здания Соборной мечети с Северным и Восточным мавзолеями. Как показали исследования 1964–1966 гг., к 30-м гг. XIV в. «территорию между зданиями расчистили и выложили щебнем, оформив, таким образом, главную площадь города» ( Полякова , 2001. С. 180). Новым элементом центральной части городской планировки Болгара в позднезолотоордынский период выступает монументальное здание, выявленное в ходе исследований 1989–1993, 2000 и 2011–2014 гг. в 100–150 м к юго-западу от Соборной мечети (рис. 1, 4 ). Сооружение было представлено фундаментными рвами стен2, стенами-перегородками – цоколи легких наземных (возможно, деревянных) конструкций из сырцовых кирпичей – и деревянными конструкциями пола, которые относились к внутренней планировке. Монументальное сооружение интерпретировано его исследователями как здание городского базара, существовавшего в 50–70-е гг. XIV в. ( Кокорина и др. , 1994; Баранов и др. , 2012). Стены здания были ориентированы по осям СЗ–ЮВ и ЮЗ–СВ. Протяженность северо-восточной стены, которая была выявлена полностью, составила 34 м. Исследования внутренней планировки сооружения, а также обнаружение в раскопе CLXXIX (2014) южного угла постройки позволяют реконструировать длину юго-восточной и северо-западной стен – примерно 37 м; таким образом, площадь городского базара составляла не менее 1258 м2. Размеры обнаруженной постройки оказываются сопоставимыми с Соборной мечетью (32 × 34 м).

Конструктивные элементы средневекового базара Болгара имеют аналогии в этнографических материалах из Средней Азии XIX – начала XX в. (Туркестан-скiй альбом…, 1871–1872. С. 6, 10, 11, 20, 28, 30). Судя по внутренней планировке базара3, мы можем предполагать, что само здание базара имело два проходных (осевых) «коридора», которые пересекались в центральной части постройки. Данные «коридоры» можно связать с четырьмя входами на его территорию.

На существование входа на территорию базара в северо-восточной стене может указывать наличие двух кирпичных кладок4, которые примыкали к фундаменту базара под прямым углом и располагались на расстоянии 10 м от внешних углов северо-восточной стены (цв. рис. 2: с. 331). Расстояние между ними достигало 12 м, ширина каждой из них – 1 м. Кладка в некоторых местах сохра- нилась на высоту до 5–6 кирпичей, использовались как целые (24 × 24 × 4 см; 25 × 25 × 5,5 см), так и битые кирпичи. В ее основании располагались доски (шириной 12–20 см). Скреплялась она песчано-глинистым раствором. Зафиксированная максимальная протяженность юго-восточной кирпичной стены с юго-запада на северо-восток – 15 м, при этом северо-восточные края не выявлены, так как уходили за границы раскопов. Кирпичные кладки имели с фундаментом базара одинаковое стратиграфическое расположение – верхний горизонт IV позднего золотоордынского слоя, а их верх был выявлен непосредственно под слоем разрушения кирпичных стен базара (Полякова, 1991. С. 14, 15). Авторы раскопок предположили, что кирпичные конструкции могли являться внутренними стенами выявленной монументальной постройки (базара)5, дальнейший ход работ опроверг это предположение. Кроме того, между двумя выявленными кирпичными кладками располагались остатки двух обгоревших бревен и полосы песчанисто-глиняного раствора (ориентированы по оси СВ–ЮЗ), а также размещавшиеся перпендикулярно им фрагменты обугленных досок (Кокорина, 2005. Рис. 1), которые могут быть интерпретированы как остатки уличного настила. Несколько смущает ширина улицы (до 12 м!), однако если предположить, что вдоль нее могли располагаться торговые ряды, что характерно для улиц Вос-тока6, то ее ширина не покажется такой уж значительной. О ведении торговли на данной улице говорят и находки, относящиеся ко времени ее существования, прежде всего, значительное количество монет, а также 4 весовые гирьки и 1 чашечка от весов (Коваль, 2013. С. 10. Рис. 3).

На наличие улицы, которая имела направление СЗ–ЮВ и была синхронной времени существования выявленного здания городского базара, могут указывать результаты раскопок 1947–1949 гг. ( Смирнов , 1947; 1948; 1949). Работы осуществлялись в непосредственной близости, к югу и юго-востоку, от места выявления монументального сооружения (рис. 1). Здесь, в верхней части IV позднего золотоордынского слоя, зафиксирована вымостка из кирпича (как обломков, так и целых), интерпретированная исследователями как пол «какого-то кирпичного здания» ( Смирнов , 1947. С. 16, 17). Однако ни остатков стен, ни отопительной системы, относящейся к «кирпичному зданию», не выявлено, что дает основание усомниться в высказанной версии. Зато подобные вымостки из кирпича на Болгарском городище были зафиксированы у восточного входа так называемой Красной палаты ( Баранов , 2001б. С. 321), а также «в нарушенном виде вдоль южной и западной стен» Ханской усыпальницы и у ее западной малой пристройки ( Смирнов , 1969. С. 14). На наш взгляд, нельзя исключать возможности оформления юго-восточного входа в здание базара подобным образом; конечно, данная версия является лишь предположением, так как невыясненными остаются вопросы: подходила ли кирпичная отмостка к самому базару или нет и насколько кирпичное покрытие было функциональным для уличного мощения? Однако рассматривать предложенную версию нам представляется возможным.

Рис. 1. Болгарское городище. Участок исследований с местом расположения раскопов, сооружений и улиц (аэрофотоснимок)

1 – раскопы 1989–1993, 2000, 2011–2013 гг. (исследователи: М. Д. Полубояринова, Г. Ф. Полякова, Н. А. Кокорина, В. С. Баранов, В. Ю. Коваль); 2 – раскопы 2014 г. (исследователь В. Ю. Коваль);

3 – предполагаемое место расположения раскопов 1937–1939 гг. под руководством П. А. Смирнова; 4 – периметр монументального сооружения «городской базар»; 5 – трассировка улиц середины XIV в.; 6 – Соборная мечеть («Четырехугольник»); 7 – Восточный мавзолей; 8 – Северный мавзолей

Впечатляет и количество монет в раскопах 1948 и 1949 гг. (254 и 260 шт. соответственно): значительная их часть (около 30 %) была датирована 50–70-ми гг. XIV в. Их состав схож с тем нумизматическим материалом, что был собран в процессе исследования городского базара в 2012 г.: большинство серебряных монет – Джанибек-хан, чекан 746/747 г. х. (1347), а значительная часть медных (до 25 %) – Хызр, 762 г. х. (1361)7.

На примере базара средневекового Болгара мы можем наблюдать характерную картину восточных базаров, которые выступают элементами уличной застройки и располагаются непосредственно на пересечении улиц. Подобным образом устроены крытые базары в Стамбуле (Ич-Бедестен, 1461 г.), Самарканде (Чорсу, XV в.), Бухаре (Так-и Заргарон, 1586–1587) ( Пугаченкова , 1976. С. 115), которые сохранились до наших дней. Схожий базар функционировал в персидском центре льноторговли Казеруне: «...согласно существовавшему там обычаю лавки были собраны в галереях… На таком базаре… расписывали стены, белили их, базар мостили и накрывали крышей» ( Мец , 1973. С. 383). Вероятно, и болгарский базар был перекрыт крышей. В пользу существования перекрытия говорят выявленные под завалами разрушения железные решетки: исходя из мест их обнаружения, они могли располагаться в световых окнах на крыше сооружения8.

В ходе работ 2012–2013 гг. (раскопы CLXXIX, CLXXVI) в нижнем горизонте IV позднего слоя выявлены два сооружения, которые представляли собой, вероятно, параллельные друг другу кладки из сырцового кирпича (поскольку в зазорах между кирпичами находился темный культурный слой, кирпичи могли быть уложены либо вовсе без раствора, либо на грязевом растворе), расстояние между двумя объектами составляло до 5,5–6 м (цв. рис. 2). Сооружения были ориентированы по оси ЗСЗ–ВЮВ. Зафиксированная в раскопе CLXXIX (уч. А-В) протяженность кладки 1–16 м, однако далее к северо-западу она была прослежена в раскопе CLXXVI (2012), таким образом, общая протяженность сооружения в двух соседних раскопах составляла 29 м, причем концы ее уходили в борта раскопов. Второе сооружение (кладка 2) зафиксировано лишь фрагментарно в раскопе CLXXIX (2013 г., уч. Е).

Ширина кладки 1 в 3 кирпича составляла до 80 см. Она сохранилась на высоту до двух кирпичей (до 14 см). Перевязка кирпичей в ней происходила только благодаря различиям в их размерах. Первоначальные размеры кирпичей невозможно определить из-за их плохой сохранности, однако удалось зафиксировать максимальные сохранившиеся размеры ряда кирпичей: 42–43 × 22–24 и 46 × 30 см при толщине 6,5–8 см, хотя встречались кирпичи и других форм, в том числе квадратные (22 × 20 см) и менее толстые (до 5 см).

Особенностью кладки 1 явилось то, что состояла она из двух частей, которые были сложены из различных по составу сырья сырцовых кирпичей: в северо-западной части кладки (раскоп CLXXIX, кв. 14, и далее к северо-западу от него, в т. ч. и на соседнем раскопе CLXXVI) были использованы кирпичи из зеленоватого суглинка, тогда как в юго-восточной части (раскоп CLXXIX, кв. 21, и к юго-востоку от него) – кирпичи из красновато-коричневого (рыжего) суглинка (цв. рис. 3: с. 332). Обе части объекта создавались одновременно и укладывались в перевязку. Возможно, это место фиксирует стык разных

8 Всего к 2014 г. выявлено 11 решеток: 10 решеток в 4 прута и одна – в 6 прутов.

дворовладений либо границу работы разных артелей строителей, пользовавшихся различным материалом9.

Наилучший по сохранности участок кладки находился на раскопе CLXXIX в кв. 13, 14. Здесь же под юго-западным краем кладки располагались остатки доски длиной до 2 м, шириной до 16 см и толщиной до 3 см, превратившейся в тлен. Другие части сооружения сохранились хуже. Вероятно, выявленное сооружение является остатками ограды (дувала). По стратиграфическому положению сырцовые стены могут быть датированы первой половиной XIV в. Дувал проходил почти параллельно монументальным стенам позднейшего здания базара и совпадал с одним из центральных коридоров базара (цв. рис. 2). Важно подчеркнуть, что если к северо-востоку от кладки 1 и к юго-западу от кладки 2 еще встречаются ямы позднеордынской эпохи, то в пространстве между этими кладками таких ям нет. Большинство этих ям датируется 30–40-ми гг. XIV в., а ряд ям к северо-востоку от кладки 1, вероятно, связан с существовавшей здесь стеклообрабатывающей мастерской ( Полубояринова , 2006. С. 157, 158). Из заполнения этих ям происходит значительное количество стеклянных изделий (обломков перстней и бус), в том числе бракованных.

Таким образом, исходя из особенностей планировки базара и выявленной нижележащей уличной ограды из сырцового кирпича мы можем предполагать существование в позднезолотоордынский период двух улиц, одна из которых, ориентированная в направлении ЮЗ–СВ, выходила к Соборной мечети и появилась не ранее 50-х гг. XIV в.10, а другая, ориентированная по оси СЗ–ЮВ, вероятно, вела к западным воротам либо спускалась в подгорную часть городища и существовала начиная с 30–40-х гг. XIV в. Синхронное существование двух улиц, а следовательно, и перекрестка, который они образовывали, сложилось непосредственно в момент завершения работ по проделыванию западного входа в Соборную мечеть, формированием рядом с ней площади, возведением Северного мавзолея и Болгарского базара, т. е. к 50-м гг. XIV в. До этого момента, в первой половине XIV в., территорию к востоку и западу от выявленных сырцовых оград занимали усадьбы, на одной из которых, скорее всего, производили изделия из стекла: бусы и перстни. Говорить о размерах усадеб в центральной части Болгара к середине XIV в. пока преждевременно. Несмотря на изменения назначения данной территории города, связанные с возведением здания базара, к середине XIV в. этот участок во многом сохранил планировочную структуру улиц, которая сложилась еще в начале XIV в. Прекращение активного функционирования улиц на данном участке городища можно связать с разрушением здания базара не ранее 70-х гг. XIV в.

Список литературы Городская планировка Болгара к юго-западу от Соборной мечети в 30-70-х гг. XIV в

- Бадеев Д.Ю., 2014а. Планировка городской застройки Болгара в позднезолотоордынский период (предварительные результаты исследований по материалам раскопов к юго-заПАду от Соборной мечети)//ПА. № 2 (8). С. 119-130.

- Бадеев Д.Ю., 20146. Использование ГИС-технологий в археологии (на примере Болгарского городища)//Наука и регион. № 2. Подольск. С. 16-20.

- Баранов В.С., 2001а. Благоустройство городов Волжской Болгарии (по археологическим материалам Болгарского городища X-XV вв.): Автореф. дисс. канд.... ист. наук. М. 39 с.

- Баранов В.С., 20016. Вопросы благоустройства города Болгара и их археологическое изучение//Город Болгар: Монументальное строительство, архитектура, благоустройство/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 319-362.

- Баранов В.С., Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю., 2012. Исследования остатков монументальной постройки к юго-заПАду от соборной мечети в Болгаре//ПА. № 1. С. 158-171.

- Березин Н., 1853. Булгар на Волге. Казань: Университет 91 с.

- Валеев Р.М., 2007. Торговля и торговые пути Среднего Поволжья и Приуралья в эпоху средневековья (IX -начало XV в.). Казань: Казанский госуниверситет. 392 с.

- Гольева А.А., 2014. Естественнонаучные исследования на городище Болгар (первые результаты)//ПА. № 2 (8). С. 205-229.

- Казаринов В.А., 1888. Развалины древних зданий при селе «Болгары»//Известия Казанского общества археологии, истории и этнографии. Т. IV Вып. 2. С. 17-36.

- Коваль В.Ю., 2013. Торговый инвентарь из раскопок база середины XIV века в Болгаре//ПА. № 4 (6). С. 9-33.

- Кокорина Н.А., 2005. Ювелирная мастерская из Болгара//Древности Поволжья: эпоха средневековья: Материалы II Всероссийской конф. «Поволжье в средние века» (25-28 сентября 2003 г., Казань-Яльчик). Казань: Школа. С. 109-132.

- Кокорина Н.А., Полубояринова М.Д., Полякова Г.Ф., 1994. Исследования торгово-ремесленного квартала в центральной части Болгара (1989-1993)//Город Болгар и его округа: Тез. докл. науч. конф., посвященной 25-летию БГИАЗ. Болгар: ИЯЛИ. С. 22, 23.

- Мец А., 1973. Мусульманский ренессанс. М.: Наука. 2-е изд. 473 с.

- Надырова Х.Г., 2009. Средневековые столичные города Волго-Камья: опыт сравнения пространственно-планировочных структур//Известия КазГАСУ. № 2 (12). С. 15-21.

- Надырова Х.Г., Троепольская Н.Е., 2013. Пространственно-планировочная структура города Булгар середины XIV века: опыт графической реконструкции//Известия. КазГАСУ. № 4 (26). С. 32-45.

- Полубояринова М.Д., 2006. Стеклоделательная мастерская XIV в. в Болгаре//РА. № 4. С. 152-158.

- Полубояринова М.Д., 2013. Торговый инвентарь с Болгарского городища//ПА. № 2. С. 252-258.

- Полякова Г.Ф., 1991. Отчет о работах на Болгарском городище в 1990 г.//Архив БГИАМЗ. № 551-2/93.

- Полякова Г.Ф., 2001. Археологическое исследование Соборной мечети//Город Болгар: Монументальное строительство, архитектура, благоустройство/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 155-180.

- Пугаченкова Г.А., 1976. Зодчество Центральной Азии. XV век. Ташкент: Изд-во им. Гафура Гуляма. 116 с.

- Смирнов А.П., 1947. Отчет о раскопках городища Великие Болгары в 1947 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 123.

- Смирнов А.П., 1948. Отчет о раскопках городища Великие Болгары в 1948 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 219.

- Смирнов А.П., 1949. Отчет о раскопках городища Великие Болгары в 1949 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 332.

- Смирнов А.П., 1969. Отчет Болгарского отряда Поволжской экспедиции 1968 г.//Архив БГИАМЗ. № 6-1. С. 551-2/15.

- Туркестанскiй альбом, 1871-1872. Часть промысловая/Сост. А.Л. Кун, М.И. Бродовский. Ташкент: Гл. штаб Туркестанского военного округа. 50 с.

- Худяков М., 1921. Развалины Великого города//Казанский музейный вестник. № 1-2. С. 78-83.

- Чернова И.Ю., Старовойтов А.В., Лунева О.В., 2012. Создание историко-культурной геоинформационной системы Болгарского городища//ArcReview. № 3 (62). С. 5, 6.

- Шпилевский С.М., 1877. Древние города и другие булгаро-татарские памятники Казанской губернии. Казань: Университет. 518 с.