Городская скульптура и культурный код Волгограда в контексте брендирования территории

Автор: Шипицин Антон Игоревич

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Общие вопросы социально-педагогической деятельности

Статья в выпуске: 4 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Скульптура и памятники Волгограда рассматриваются в статье как культурно-символические объекты, выражающие его локальную идентичность и определяющие имидж города, а также вы- ступающие в качестве ресурса брендирования территории. Полевые исследования автора и ана- лиз публикаций в печатных изданиях и электронных СМИ показали, что в период с 2006 по 2016 гг. в Волгограде было установлено около 50 различных скульптурных форм и арт-объектов - скульптур, памятных знаков, монументов, малых архитектурных форм. Осуществлен контент-анализ скуль- птурного текста и классификация установленных за последние 10 лет памятников. Выявлены до- минирующие темы и сюжеты, доказывающие несводимость идентичности Волгограда к одному знаменателю с преобладанием героического дискурса советского прошлого. На конкретных примерах показано, что в развитии предметной среды Волгограда ярко выражены три магистральные тенден- ции: утверждение идентичности города-героя, трансляция профессионально-корпоративных симво- лов, репрезентация образов досоветского прошлого, прежде всего обращение к истории и культуре Царицына. На эмпирическом материале Волгограда выделены ключевые функции современной город- ской скульптуры и памятников: монументальная, мемориальная, аксиологическая, эстетическая, социальная, рекламная, развлекательно-игровая, культурно-просветительская. Констатировано, что создание и продвижение положительного образа Волгограда как современного города культурных инноваций затруднительно в условиях отсутствия разработанной стратегии культурной политики, нацеленной на использование интеллектуальных, творческих, реалогических активов и поиск альтер- нативных символических моделей.

Волгоград, городская скульптура, бренд, идентичность, креативный город, город культурных инноваций, культурно-символическая политика, социокультурное проектирование, краеведение, культурообразующая роль памятника

Короткий адрес: https://sciup.org/140209528

IDR: 140209528 | УДК: 7.067.3 | DOI: 10.22412/1999-5644-10-4-12

Текст научной статьи Городская скульптура и культурный код Волгограда в контексте брендирования территории

Изучение реалогического статуса2 материальных объектов городского публичного пространства – памятников и скульптуры, является частью комплексного научного исследования «Антропология вещи в культуре Волгограда: среда, объекты, практики», выполняемого на базе кафедры философии и культурологии Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Вопросы о том, каким образом современная городская скульптура выражает локальную идентичность Волгограда, в чем она заключается и обладает ли уникальностью, а также проблема конструирования положительного имиджа провинциального города посредством культурно-символической политики остаются недостаточно изученными в социогуманитарном знании, что делает данное исследование актуальным и определяет его новизну.

Целью данной статьи является изучение памятников и скульптуры города Волгограда в культурно-символическом аспекте как инструмента трансляции и конструирования социокультурной идентичности, а также выявление потенциала местной глиптотеки для брендирования территории. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, среди которых – осуществить анализ и ти-пологизацию имеющихся в городе памятников и скульптур, выявить основные тенденции в развитии городской предметной среды за последние 10 лет, исследовать с точки зрения культурной антропологии версии локальной идентичности, выраженные в визуальной пластической форме.

Как известно, в основе технологии брендинга лежит наделение продукта особой идентичностью. Применительно к городу это означает, что последний должен получить уникальную идентичность, которая позволит ему заявить о себе, сформировать представление у жителей и гостей города как обладающего некими эксклюзивными качествами, а новые режимы взаимодействия с городом будут отвечать интересам властей и всего населения. «В более же общем виде у города тогда есть шанс стать брендом, когда, во-первых, хорошо понятны и известны его «продаваемые» отличия и, во-вторых, разработана совокупность маркетинговых мер, которые эти отличия используют» [6, с. 310]. Таким образом, сегодня каждый город пытается определить те функции, которые он будет выполнять наиболее эффективно, и занять соответствующее место в глобализированном мире. Одни города заявляют о своем статусе как о лидере IT-индустрии (Кремниевая долина Сан-Франциско, Бангалор, Инчхон), другие позиционируют себя как центр современного искусства (Бильбао) или столица финансов (Лондон, Нью-Йорк). Голливуд у большинства людей ассоциируется с производством кино, Милан – с модой, Рим – с мировой культурой и историей.

Город Волгоград безвозвратно утратил статус крупного индустриально-промышленного центра юга России, сконцентрировав все усилия на эксплуатации образа города-героя, столицы патриотического воспитания молодежи, доставшегося в наследство от советского прошлого. В общероссийской «повестке дня» Волгоград присутствует недостаточно регулярно и зачастую только в контексте празднования какой-либо памятной даты, связанной с событиями Сталинградской битвы или дискуссии о целесообразности переименования города. Все вышесказанное, на наш взгляд, еще в большей степени актуализирует вопрос эффективности использования военно-патриотического и мемориального ресурсов в продвижении образа Волгограда и развития города, а также делает необходимым поиск альтернативных точек роста и стратегий конструирования имиджа города, остро нуждающегося в самоопределении и самоидентификации. Следует особо подчеркнуть, что выработка современной идентичности Волгограда не означает полного отказа или радикального пересмотра культурных символов, презентующих его героическое советское прошлое, а, напротив, позволит критически оценить попытки управленческой элиты артикулировать специализацию города только как сакрального центра, изменившего ход мировой истории. Грамотное и умелое использование данного культурно-символического ресурса, бесспорно, может иметь следствием вполне конкретные положительные результаты для Волгограда и его жителей.

В качестве иного источника реноваций Волгограда гипотетически может выступить его уникальное географическое положение, позволяющее создать транспортный коридор с севера на юг и с запада на восток, однако, как показывает мировой практический опыт, важными факторами успешной модернизации территории в XXI в. являются не крупные индустриальные проекты, а культура и ее главные составляющие: информация, знания, творчество. Согласно исследованиям Ричарда Флориды – автора концепции креативного класса, ключевым фактором успешного экономического развития городов и регионов является творческая элита, высокий уровень развития культуры, толерантности и идентичности [7].

Чтобы определить потенциал Волгограда и обоснованность его претензий на статус культурной столицы российской провинции, необходимо выявить и исследовать материальные знаки культуры, ее физические носители, в которых она воплощена. Важнейшим элементом города и его символического языка являются памятники и скульптура, роль которых в формировании локального имиджа, к сожалению, не всегда учитывается, притом, что «в отдельных случаях монумент может стать не только визуальной эмблемой места, но почти неистощимым в своей смысловой глубине высказыванием о природе и миссии страны или города» [1, с. 67]. Статуя Свободы в Нью-Йорке, Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, «Медный всадник» в Санкт-Петербурге и самый эмблематический пример – Родина-мать в Волгограде3. Каждый из перечисленных монументов воспринимается как манифест о городе, его исторической судьбе и миссии.

В статье предпринята попытка ответить на ключевой вопрос – способна ли уличная городская скульптура стать тем медиа, который поможет Волгограду рассказать о себе другую историю – историю «города культурных инноваций»? Контент-анализ скульптурного текста также позволит выявить доминирующие темы и сюжеты, понять каким образом за последние 10 лет в Волгограде осуществлялась культурносимволическая политика и какую роль в ней играла скульптура.

Полевые исследования автора и анализ публикаций в печатных изданиях и электронных СМИ показали, что в период с 2006 по 2016 г. в Волгограде было установлено около 50 различных скульптурных форм и арт-объектов – скульптур, памятных знаков, монументов, малых архитектурных форм, причем пик активности пришелся на 2015 г. Точное количество появившихся на улицах и в скверах города памятников определить достаточно сложно ввиду отсутствия единого реестра учета объектов, не обладающих статусом памятника истории и культуры или признаками объекта культурного наследия. Грамматика волгоградских памятников четко вырисовывает характер отношений центра и периферии, свойственный большинству российских городов – иерархичность и культурное зонирование. Около половины от общего числа объектов появилось в Центральном районе города.

Наиболее многочисленную группу каталога памятников образуют объекты, принадлежащие советской матрице утверждения города Волгограда как героя Великой Отечественной войны

Ил. 1. Памятник маршалу К.К. Рокоссовскому (скульпторы Владимир и Данил Суровцевы, 2015) Pic. 1 Monument to Marshal K.K. Rokossovsky (sculptured by Vladimir and Daniel Surovtseva, 2015)

с присущим ему пафосом подвига и жертвы – в общей сложности 14 произведений. Среди них скульптура Зои Космодемьянской на территории средней школы № 130 (ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38, скульптор В. Фетисов); памятник «Воинский эшелон» рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва» (ул. Советская, д. 43); скульптурное изображение собаки-подрывника (ул. Калинина, д. 6, скульптор Н. Карпов), монументальная конная статуя маршала Рокоссовского (Ил. 1), часовня павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны (ул. Калинина, д. 6), отреставрированный бюст В.И. Ленина (ул. Кузнецова), памятник маршалу Жукову (пересечение просп. им. Героев Сталинграда и бульвара Энгельса) и другие работы.

Ил. 2. «Детский хоровод» (скульптор А. Бурганов, 2013)

Pic. 2. «Children’ dance» (sculptured by is A. Burganov, 2013)

Большой резонанс вызвала история с фонтаном «Детский хоровод» («Бармалей»), являющегося репликой сталинградского прототипа, широко известного всему миру благодаря фотографии Э.Н. Евзерихина «23 августа 1942 года. После массированного налёта гитлеровской авиации», на которой изображены фигуры взявшихся за руки детей, водящих хоровод вокруг крокодила на фоне горящего Сталинградского вокзала. (Ил. 2.) Фонтан стал одним из самых узнаваемых символов Сталинграда и ужасов войны. Многофигурная скульптурная композиция, созданная и установленная в 2013 г. при поддержке мотоклуба «Ночные волки», была торжественно открыта с участием Президента РФ В.В. Путина 23 августа на Привокзальной площади в годовщину массовой бомбардировки Сталинграда немецкой авиацией. К сожалению, ренессанс этого яркого образа, расположенного у главных транспортных ворот Волгограда, был основательно испорчен плохим качеством работ и отсутствием ответственного за его обслуживание и уход субъекта, в результате чего через месяц фонтан покрылся ржавчиной, а скульптуры демонтированы на реставрацию. Тот факт, что подарок городу долгое время был бесхозным, то есть ни за кем не числился и находился в плачевном состоянии, свидетельствует о непонимании властью роли символических ресурсов в брендировании территории.

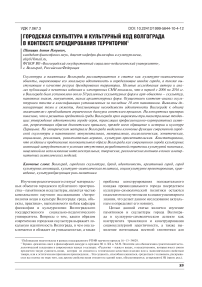

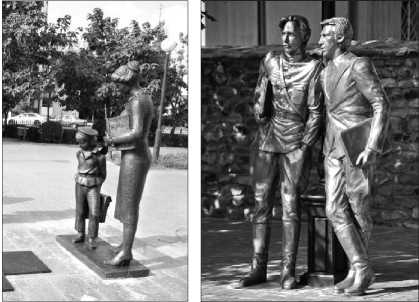

Другую группу памятников составляют скульптурные изображения представителей отдельных профессий и символы, контекстуально связанные с определенными институциями, например, указывающие на род деятельности организации или отражающие ее историю и традиции. Такой тип памятников отличается демократичностью и разнообразием стилистических художественно-выразительных средств. Он может иметь абстрактные формы, как бронзовая композиция «Защитившим от атома» (скульптор С. Щербаков) на ул. им. 13-ой Гвардейской дивизии, д. 12 а, посвященная ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или представлять собой реалистичный обобщенный образ первого учителя. (Ил. 3.) В основе изображения также могут лежать узнаваемые художественные образы, например, памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову на территории Главного Управления МВД России по региону (Ил. 4.) или скульптура автомобилиста (Ил. 5.) в виде персонажа романа И. Ильфа, Е. Петрова «Золотой теленок» Адама Козлевича. За обозначенный период в Волгограде также появились памятник железнодорожникам, памятник слесарю-сантехнику, скульптура аиста с младенцем во дворе перинатального центра, два «университетских» памятника, скульптура пивовара, памятник волгоградскому водопроводу, монумент первостроителям тракторного завода.

Большинство объектов данной группы (всего 10 произведений) можно отнести к жанровой городской скульптуре, которая, в отличие от монументальных, суровых, патетичных памятников о героическом прошлом Волгограда, не выражает большие идеи, а украшает и эмоционально насыщает городскую среду, делает ее более уютной и человечной. Высота данных скульптурных произведений составляет от 1 до 2,5 метров, что предполагает тактильное взаимодействие реципиента с памятником. Корпоративный тип памятников подтверждает мысль о том, что в условиях «идеологической неопределенности», характерной для последних десятилетий, произведение, будучи

Ил. 3. Памятник первому учителю (скульптор А. Патохан, 2010) Pic. 3. The monument to the first teacher (sculptured by A. Patohan, 2010)

Ил. 4. «Глеб Жеглов и Володя Шарапов» (нет данных, 2015) Pic. 4. «Gleb Zheglov and Volodya Sharapov» (unknown, 2015)

избавленным от необходимости транслировать государственные идеалы и ценности, начинает «выражать микро-идеологии города, организации или даже частного лица, инициировавших его создание» [2].

С 2007 года в монументальной сфере Волгограда начинает отчетливо проявляться поворот к другой идентичности города, опирающейся на досоветский период его истории. Визуально это выражается в использовании образов Царицына и представлении о нем как о крупнейшем уездном городе начала ХХ века с огромным промышленным потенциалом – «русском Чикаго», с особой историей и традициями. Характерна также апелляция к его героям, казачьей культуре

Ил. 5. «Памятник Автомобилисту» (скульптор С. Щербаков, 2012) Pic. 5 5. «Monument to the Motorist» (sculptured by Sergei Shcherbakov, 2012)

и православным ценностям. Такого рода смыслы акцентируют памятники третьей группы волгоградской глиптотеки 2006–2016 гг., утверждающие Волгоград в качестве преемника Царицына и подчеркивающие его культурно-историческое своеобразие. Начало этому процессу положила установка в 2005 г. бронзовой скульптуры «Ангел-Хранитель города Волгограда» (скульптор С. Щербаков), а также информационная кампания по продвижению фигуры Александра Невского в качестве духовного покровителя Волгограда, кульминацией чего стала установка 24 февраля 2007 г. на центральной площади города 7-метрового монумента святого князя. (Ил. 6.)

Ил. 6. «Памятник Александру Невскому» (скульптор С. Щербаков, 2007) Pic. 6. «The Monument To Alexander Nevsky» (sculptured by Sergei Shcherbakov, 2007)

Неприятие жителями Волгограда памятника Александру Невскому было вызвано не только неудачным выбором места для его установки – посреди проезжей части, в результате чего лишенная полноценного контакта с человеком скульптура получила в народе прозвище «Регулировщик», но и правомерностью использования данного персонажа в качестве идентификатора Волгограда. Власть абсолютно не учла мнения и настроения горожан по этому вопросу.

Относительно бесконфликтно был воспринят конный памятник первому воеводе Царицына Григорию Засекину (скульптор В. Серяков), открытый 4 ноября 2009 г., в День народного единства. За годы своего существования он, к сожалению, так и не обзавелся устойчивыми ритуалами и легендами, оставшись ориентиром для места встреч. Симптоматично, что ровно через год был открыт памятник российскому казачеству (скульпторы С. Щербаков и В. Серяков), в котором отображен момент проводов казака на войну. На наш взгляд, это можно трактовать как местную форму реализации общероссийской политики коммеморации, использующей темы патриотизма, православия, сохранения семейных ценностей, единства народов России, возрождения культурных традиций. Так, Волгоград стал 12 российским городом, в котором был воздвигнут памятник святым Петру и Февронии («Благословение», скульптор К. Чернявский). Этой же политике памяти соответствует мемориал «Жителям Царицына – участникам Первой мировой войны 1914–1918» (Ил. 7.), торжественно открытый 1 августа 2014 г. во дворе Мемориально-исторического музея, он стал частью масштабной кампании по восстановлению памяти о Первой мировой войне, проходившей в России, в сотую годовщину со дня ее начала. В итоге в городе складывается обязательный набор символов, наличие которых объясняется не их способностью выражать неповторимость места, а обусловлено государственной политикой памяти и процессом индоктринации, задающим ключевые смыслы и идеи4.

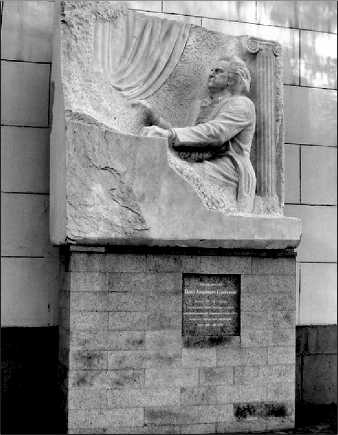

Примером манифестации идентичности Волгограда досоветского периода его истории является памятник первому трамваю в Городском саду, скульптура первого кондуктора трамвая (Ил. 8.), бюст героя трех войн казака К.И. Недорубова.

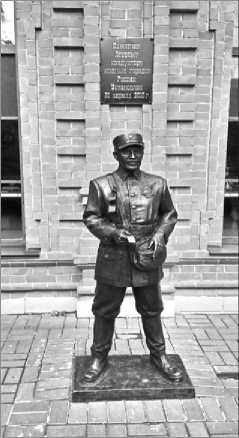

Таким образом, в современной глиптотеке Волгограда преобладают три магистральные тенденции: утверждение идентичности города-героя, трансляция профессионально-корпоративных символов, репрезентация образов досоветского прошлого, прежде всего обращение к истории Царицына. О специфике и уровне культурного развития Волгограда можно составить определенное представление на основании того факта, что за последние 10 лет в городском пространстве появилось всего 4 памятника, непосредственно посвященных деятелям культуры и искусства – бюст А.С. Грибоедова, бюст В.С. Высоцкого, скульптура А.С. Пушкина (скульптор П. Черкис) и барельеф музыканта-пианиста П.А. Серебрякова (Ил. 9.), причем только Павел Алексеевич Серебряков, чьим

Ил. 7. «Жителям Царицына – участникам Первой мировой войны 1914–1918» (скульптор С. Щербаков, 2014) Pic. 7. «The inhabitants of Tsaritsyn – the participants of the First world war, 1914–1918» (sculptured by Sergei Shcherbakov, 2014)

Ил. 8. «Памятник Первому кондуктору уездных городов России» (нет данных, 2015) Pic. 8. «Monument to the First conductor of the Russian provincial towns» (unknown, 2015)

именем названа Волгоградская консерватория, манифестирует локальную идентичность.

Анализируя потенциал городской скульптуры брендировать Волгоград в качестве творческого города культурных инноваций, мы сознательно оставили вне поля нашего внимания многочисленную и наиболее популярную у горожан группу памятников, образующих вместе с фонтанами, вазонами, фонарями, скамьями городской партер. Это жанровая городская скульптура, топиарные фигуры, малые архитектурные формы, самодельные объекты и композиции, которые во многом определяют комфортность среды, ее эстетические характеристики и оказывают влияние на впечатление от восприятия города, однако не несут глубокой смысловой нагрузки. Скульптура бегемота, совы, зайца, памятник рублю и велосипеду, «Подкова на счастье», «Железный байкер», солнечные часы, шахматная доска с фигурами, знак «Я люблю Волгоград» появились в городском пространстве в порядке частной инициативы и отражают аксиологические установки, предпочтения и интересы своих владельцев, выступая в роли элемента дизайна среды и инструмента маркетинга. Поэтому бывает сложно объяснить, каким образом корреспондируется такой объект с окружающим пространством. В 2015 году на фасаде дома 20 по ул. Советской незаметно появилась табличка памяти профессора НИИ Бытовой временологии А.Е. Зелилова, на которой написано «Здесь с 2028 по 2034 год доктор наук профессор НИИ Бытовой временологии А.Е. Зелилов проводил эксперименты по перемещению во времени». (Ил. 10.) В отличие от многочисленных памятных досок, посвященных конкретным личностям и реальным историческим событиям, данная мистификация не просто информирует реципиента, пассивно воспринимающего готовые значения, а заигрывает с ним и разыгрывает его, вступает в диалог, провоцирует на самостоятельное смыслотворчество и интерпретацию текста.

Внедрение в городскую среду вымышленного персонажа с парадоксальной историей не только разрушает привычные режимы взаимодействия с памятником, порождая вопросы и вызывая у прохожих эмоциональный отклик в виде улыбки, чувства недоумения, удивления, осуждения, но и является эффективным способом конструирования городских легенд и мифов.

На эмпирическом материале Волгограда мы видим чрезвычайную полифункци-

Ил. 9. «Памятник П.А. Серебрякову» (скульптор В. Фетисов, 2012)

Pic. 9. «The monument to P.A. Serebryakov» (sculptured by Vyacheslav Fetisov, 2012)

Ил. 10. Табличка памяти профессора НИИ Бытовой временологии А.Е. Зелилова (автор А. Серяков, 2015) Pic. 10. Memorial plaque to the Professor SRI of common time-measuring A.E. Zelilov (sculptured by A. Seryakov, 2015)

ональность современной городской скульптуры и памятников. Помимо монументальной, мемориальной, аксиологической, декоративной функций, памятник формирует социальное пространство города, «обеспечивает непрерывность в трансляции эмоционально-значимой информации ранее предшествующей знаковой системы, кодируя данную информацию в пространственных артефактах» [4, с. 103], служит индивидуальной и групповой идентификации. Все больше памятников выполняют рекламные, развлекательно-игровые, культурно-просветительские задачи. «Изменения, происходящие в обществе: смена поколений, масштабные события, новые мифы и ценностные установки, – материально деформируют окружающее пространство. Новые памятники вытесняют старые символы города, смысловой потенциал которых практически исчерпан, ареал обитания последних сужается, и они мимикрируют под окружающий природный или городской ландшафт (становятся простыми пространственными указателями, названиями станций общественного транспорта, привычным местом встреч и т.д.), оживая лишь в дни праздников» [5, с. 80].

Как показывает мировой опыт, культурносимволический капитал, даже если он не имеет глубокой исторической основы, может служить действенным ресурсом модернизации территории, но при условии наличия последовательной и продуманной политики региональной элиты. Идентичность города и его имидж фиксируются в сфере повседневности, в ежедневных привычных практиках горожан, объектах и средах, при этом визуальная составляющая имеет первостепенное значение в процессе брендирования территории. Данную мысль иллюстрирует опыт Перми, где с 2008 по 2012 гг. проходила «культурная революция», затронувшая в том числе монументальную сферу, символом которой стали фигуры красных человечков (авторы М. Заборовская, А. Люблинский, 2010) и скульптурная композиция из бревен в виде буквы П – «Пермские ворота» (автор Н. Полисский, 2011). Осмыслению пермского кейса посвящены многочисленные научные статьи и публикации [3, с. 69–80].

Следует констатировать, что на протяжении последних 10 лет монументальной активности в Волгограде отсутствовал проект культурносимволической политики, направленной на брендирование территории и формирование новой идентичности города с помощью скульптуры и памятников. Это свидетельствует о том, что проблема поиска Волгоградом своего лица, включения города в мировой или хотя бы российский культурный контекст серьезно не стоит. Вопросы о миссии города, его локальном своеобразии, нематериальных активах – культурно-антропологических – способных стать драйвером развития Волгограда – редко являются предметом рефлексии экспертного сообщества ученых, художников, архитекторов, скульпторов и мало интересуют властные инстанции.

Анализ развития городской среды показал, что «мучительные поиски национальной идеи в современной России, атмосфера культурной энтропии демонстрируют неумение создавать актуальные символические модели и регулировать их материализацию хотя бы на локальном уровне» [9, с. 123]. Вместо целенаправленной и последовательной стратегии продвижения Волгограда в современном мире мы имеем дело с кратковременными и конъюнктурными тактиками маркетинга имиджа города, вектор которых задается политической элитой, навязывающей горожанам свое представление об идентичности Волгограда. Безусловно, модернизационные процессы, происходящие в мире и в нашей стране, незначительно изменили культурносимволический регистр Волгограда, что нашло отражение в появлении новых символов города, повествующих о его предназначении на языке скульптуры. Однако важно учитывать, что символический потенциал скульптуры постоянно находится под угрозой профанирования, разрушения и десакрализации. Жизнеспособность памятника зависит не только от воли властей, но в большей степени от интеллектуальных, мифотворческих и практических усилий горожан, направленных на его поддержание.

Сегодня в волгоградском ландшафте сосуществует несколько типов памятников и скульптур, утверждающих различные образы города и определяющих его имидж. Однако в самосознании Волгограда по-прежнему преобладает универсальная советская матрица идентичности, содержание которой составляют сюжеты и темы

Список литературы Городская скульптура и культурный код Волгограда в контексте брендирования территории

- Абашев В.В. Пермская монументальная риторика местной идентичности: памятники, эмблемы и арт-объекты в пространстве города//Лабиринт. 2015. № 1. С. 66-79.

- Войницкий, П.В. Демонументализация: особенности постсоветской городской скульптуры/П.В. Войницкий//Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М.: Изд. центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. URL: http://www.lomonosov-msu.ru/2007/session_arts.pdf (дата обращения: 09.09.2016).

- Игнатьева О.В., Лысенко О.В. Анализ одного проекта: «Пермская культурная революция» глазами социолога//Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 69-80.

- Назарова М.П. Архитектурные памятники и их роль в формировании социального пространства города//Память и памятники: материалы семинара. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. 149 с.

- Саенко Н.Р., Шипицин А.И. Культурно-символическая политика в отношении городской скульптуры//Вопросы культурологии. 2010. № 12. С. 80-85.

- Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 520 с.

- Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Классика-XXI, 2005. 430 с.

- Холлис Л. Города вам на пользу: Гений мегаполиса. М.: Strelka Press, 2015. 432 с.

- Шипицин А.И. Рецензия на книгу Мисюрова Д.А. «Символы о символах: Начала культурно-символической политики»//Известия ВГПУ. 2010. № 8 (52). С. 121-123.

- Шипулина Н.Б. Культурные модусы вещи и вещественного: реалогическое измерение культуры//Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, proceedings of the 1st International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 2013. P. 27-29.

- Landry Charles. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan, 2000.