Городские агломерации в системе расселения севера России

Автор: Фаузер Виктор Вильгельмович, Смирнов Андрей Владимирович, Лыткина Татьяна Степановна, Фаузер Галина Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается эволюция образования городов и городских агломераций на Севере России. Поставлена цель выделить из состава крупных и больших городов Севера России города, отвечающие критериям «северной городской агломерации». Предлагаются критерии и показатели, позволяющие в городском пространстве выделять городские агломерации; отмечено, что для северных городских агломераций оценочные критерии могут применяться не так жестко, а показатели иметь меньшее значение. Анализируется городское расселение Севера России, значительное внимание уделено северным городам, их структуре и средней людности; отдельно рассмотрены поселки городского типа, способствующие заселенности северных территорий, повышающие густоту поселений. В центре внимания находятся 18 городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек и четыре города, в разные годы имевшие стотысячное население. Города-ядра имеют минимум два поселения-спутника, по предложенным критериям соответствуют понятию город-ядро городской агломерации. Выделенные городские агломерации рассматриваются и группируются по структуре поселений-спутников и численности населения, проживающего в трех зонах доступности от ядра - 50, 100 и 150 км. С помощью обзора отечественной и зарубежной литературы раскрыты сущность и содержание категории «агломерационный эффект». Выделяется три вида агломерационного эффекта: совместное использование локальных объектов; снижение издержек; объединение рабочей силы. Эффекты бывают двух типов: эффекты локализации (кластеризации) и эффекты урбанизации. Эффект локализации - результат совместной деятельности предприятий в общей сфере, эффект урбанизации - концентрация на одной территории организаций, независимо от того, существует ли между ними тематическая близость. Наряду с плюсами городские агломерации порождают экологические, экономические, политические и социальные проблемы, создают угрозы стабильности для малых и средних городов; усиливают ущербность сельской местности, что вызовет дальнейшее обезлюдение значительной части территорий, поставит под сомнение безопасность и целостность страны.

Север России, население, система расселения, города, поселки городского типа, критерии и показатели, городские агломерации, агломерационный эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/147234802

IDR: 147234802 | УДК: 314.8+711.13 | DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.5

Текст научной статьи Городские агломерации в системе расселения севера России

Колонизация и заселение Европейского Севера начались в Х–ХII вв., Сибирь и Дальний Восток присоединены позже (с конца XVI – начала XVII вв. до середины XIX века). Пришлое население, осваивая новые, окраинные территории, строило остроги/крепости, где формировалось постоянное население. Образованные поселения по статусу считались городами, независимо от численности жителей. В числе первых образованных на Севере России городов можно выделить Архангельск – 1584 г., Якутск – 1643 г., Енисейск – 1676 г., Киренск – 1775 г., Петрозаводск – 1777 г. и Сыктывкар – 1780 г. Всего до периода новой истории России (до 1917 г.) образовано 26 городов [1, с. 113–116]. Из них сегодня пять являются крупными, три – большими, один – средним и 17 – малыми. Город Архангельск стал самым многолюдным не только на Севере России, но и в Мировой Ар- ктике – 346 979 человек (2020 г.). Зарубежный Север и Мировая Арктика существенно уступают северным и арктическим регионам России по количеству городских поселений и средней людности [2, с. 10–14].

Индустриализация страны, экстенсивное освоение природных ресурсов окраинных территорий и, как следствие, формирование разветвленной сети городских поселений к концу XX века превратили Север России в высокоурбанизированный регион [3]. Несмотря на успехи проведенной индустриализации, он оставался в 1939 году аграрным, доля сельских жителей составляла 65,9%, на горожан приходилось 34,1%. В последующие годы доля городского населения стремительно увеличивалась: 1959 г. – 61,0%, 1970 – 67,1%, 1989 – 77,1%, 2020 – 79,2%. В настоящее время по уровню урбанизации Север России немного уступает северным странам: Дания – 88%, Швеция – 88%, Норвегия – 82%, Канада – 81%1.

На Севере России с 1939 по 2020 год число городов увеличилось с 40 до 141, а средняя людность – с 27,5 до 48,7 тыс. человек. Количество больших и крупных городов выросло с 2 до 18, однако их людность оставалась практически неизменной: 1939 г. – 200,8, 2020 г. – 218,3 тыс. человек.

Нами поставлена цель выделить из состава крупных и больших городов Севера России города, отвечающие критериям «северной городской агломерации». Для этого необходимо решить ряд задач: определить критерии и показатели, позволяющие из состава городов выделять городские агломерации; сравнить основные характеристики северных городских агломераций, кратко представить отрасли их специализации.

Объектом исследования выступают городские поселения 13 регионов, территории которых полностью относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, и 11 регионов, территории которых частично относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям2. Предметом исследования являются северные городские агломерации и агломерационный эффект, оказываемый на поселения-спутники, расположенные во временной и транспортной доступности от ядра.

Актуальность исследования состоит в том, что при сокращении численности городского населения, количества крупных и малых городов, поселков городского типа (пгт) Северу как никогда нужны центры концентрации социально-экономических ресурсов и инноваций. Выполнить эту роль могут «северные городские агломерации», формирующиеся не за счет поглощения прилегающих поселений, а, наоборот, способствующие их развитию. К элементам новизны работы можно отнести обоснование критериев и показателей определения «северных городских агломераций»; выделение 19 агломераций и их классификацию по весу ядра, количеству прилегающих поселений, отраслевой специализации; дана оценка демографической динамике ядер агломераций в условиях высокого миграционного оттока населения из северных территорий.

Городские агломерации: определение, критерии, показатели

Термин «агломерация» происходит от латинского agglomero – «присоединяю, накопляю, нагромождаю». В научный оборот его ввел в 1909 году А. Вебер, определивший агломерацию как «сосредоточение промышленного производства в каком-либо месте» [4]. Значительный вклад в развитие теории агломерации внес А. Маршалл, отождествляя ее с «локализованной отраслью» и доказывая наличие агломерационного эффекта, возникающего в связи с экономией от локализации, масштаба, урбанизации [5]. Потребность в развитии городских агломераций отвечает стратегическим интересам государства, способствует развитию всех территорий агломерационного ареала, транспортной инфраструктуры, созданию опорного каркаса [6, с. 13].

В литературе присутствует множество определений понятия «городская агломерация». По мнению А.Н. Кларка, «агломерация – это урбанизированный район без четких границ, состоящий из нескольких населенных пунктов и их пригородов, объединившихся в процессе расширения отдельных городов»3. ООН рассматривает агломерацию как урбанизированный район, включающий в себя крупный город в центре и комплекс населенных пунктов вокруг него4. Агломерация – это «территориально компактное размещение различных поселений, фактически срастающихся и объединенных в сложную, многокомпонентную социально-экономическую систему с активными внутренними производственно-кооперационными, транспортными и социально-культурными связями» [7, c. 11]. Агломерация представляет собой процесс концентрации вокруг отдельных городов новых поселений и старых моногородов и вовлечение в функционирование города-ядра пригородов, близлежащих малых городов и городских поселений [8, c. 134; 9, с. 299]. Выделяют крупные (от 500 тыс. до 1 млн человек) и крупнейшие (более 1 млн человек) городские агломерации5. Эта классификация не совпадает с классификацией городов: крупные – от 250 тыс. до 1 млн человек, крупнейшие – с населением свыше 1 млн человек6. Но это численность городов без прилегающих поселений. Предлагаем считать городские агломерации малыми – с численностью населения до 250 тыс. человек, средними – от 250 до 500 тыс. человек и крупными – от 500 тыс. до 1 млн человек.

Существуют моноцентрические (одноцентровые) городские агломерации с одним городом-ядром, который подчиняет все остальные поселения, расположенные в его пригородной зоне и намного превосходит их по своему размеру и экономическому потенциалу, и полицентрические (многоцентровые) городские агломерации, имеющие несколько взаимосвязанных городов-центров7.

Образование агломераций – это закономерный, объективный процесс концентрации человеческих, материально-финансовых ресурсов для рационального использования потенциала не только территории, но и городской производственной инфраструктуры, инженерных сетей, знаний и технологий [8, c. 135].

Городские агломерации являются «важнейшими узлами опорного каркаса расселения, их территории представляют собой наиболее ценные, значимые пространства страны, концентрирующие ее социально-экономический, научно-образовательный, демографический потенциал» [10, c. 28].

Практически всякий «крупный город с населением свыше 100 тыс. человек имеет реальную предпосылку создавать вокруг себя связан- ные с ним города-спутники для формирования большой городской агломерации (ГА). Процессы урбанизации могут протекать как экстенсивно, так и интенсивно» [11, c. 136]. ГА – это прежде всего «сложно устроенная расселенческая структура, для выявления которой используется своеобразный набор методов, в основном из экономической географии, сферы территориального планирования и градостроительства» [12, c. 182]. В зарубежных странах при выделении городских агломераций нашел широкое применение «экономический подход» за счет активного развития теоретических основ в рамках концепций пространственной экономики [13] и новой экономической географии [14].

Образование мегаполисов или городских агломераций наряду с положительными моментами (растет спрос на трудовые ресурсы, увеличивается производительность труда) имеет ряд отрицательных: ухудшается экология, растут психические заболевания и криминализация общества [15, c. 82]. Плюсы и минусы городских агломераций отмечают О.А. Козлова и О.Н. Соськова, к положительным сторонам они относят «изменения в образе жизни населения, значительное увеличение ее продолжительности, распространение грамотности, рост образования населения и его культуры». В то же время ГА «порождает экологические, экономические, политические и социальные проблемы, создает проблемы стабильности малым и средним городам» [16, c. 66].

«Агломерации, сами не способные к нормальному воспроизводству, втягивают в себя население окружающих территорий, прежде всего молодежь в активных репродуктивных возрастах, в результате углубляя депрессивное состояние окружающих территорий» [17, c. 57, 59]. Делать упор на «развитие крупных городских агломераций – это путь к ликвидации малых и средних городов, усилению ущербности сельской местности; это вызовет дальнейшее обезлюдение значительной части территорий, поставит под сомнение безопасность и целостность страны» [18, c. 6]. Отрицательные последствия разрастания агломераций Э.И. Вайнберг видит в том, что внутри них «возрастает нагрузка на территорию, появляется множество экологических проблем. Их развитие повышает временные затраты на дорогу, растет транспорт- ная усталость, происходит концентрация населения в ограниченном числе ареалов, усиливающая поляризацию пространства, идет сокращение осваиваемого пространства» [19, c. 32–33]. Последствия «сжатия» городов на современном этапе рассмотрены в [20].

При создании агломераций необходимо выполнить ряд условий: центр агломерации не должен увеличиваться административным путем; присоединяемые пригороды остаются юридически и административно вне городского ядра; присоединение идет физически – за счет застройки пространств между поселениями и ядром, транспортных путей сообщения [21, c. 88]. Агломерационным процессам мешает ряд факторов: «пространственная изолированность городских населенных пунктов, наличие значительных безлюдных пространств в зоне их влияния; опасения муниципалитетов потерять самостоятельность; возможный конфликт интересов центра и периферии; повышение нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру территории» [22, c. 419].

Городские агломерации могут создаваться как естественным путем (поглощение и слияние), так и искусственным, когда слабые муниципалитеты входят в состав сильных. В любом случае консолидация усилий будет «способствовать решению проблем создания новых рабочих мест, эффективному использованию всех ресурсов, что позволит избежать кризисных процессов, которые на низовом уровне начинают ощущаться раньше, чем в больших крупных городах, а тем более в агломерациях» [8, c. 136].

Западные исследователи Ж. Дурантон и Д. Пуга пишут о том, что соотношение городских систем (их размеры) в значительной мере определяется историей освоения территорий, их отраслевой специализацией и сетью транспортной инфраструктуры. Но существует и обратная связь: городская структура задает пространственный каркас, резервы и ограничения развития. Крупные города располагают ресурсами агломерационной экономики и выгодами экономики масштаба [23]. Городские агломерации устойчивее других городов по той причине, что в них идет равномерное развитие всех процессов: экономических, социально-демографических и экологических [24, c. 112].

Критерии и показатели выделения городских агломераций. Для того чтобы включить город или городские поселения в состав городской агломерации, необходимо руководствоваться определенными критериями и показателями. Ф.М. Листенгурт предложил следующие критерии выделения и классификации городских агломераций: 1) численность городского населения – свыше 110 тыс. человек при минимальной величине центрального города 100 тыс. человек; 2) затраты времени на регулярную доступность центра (вокзалов) главного города – 2 часа брутто; 3) доля населения городских поселений внешней зоны в общей численности городского населения агломерации (индекс агломеративности) минимально – 10%; 4) число городских поселений во внешней зоне агломерации минимально три; 5) отвлеченный показатель степени и характера концентрации городских поселений во внешней зоне агломерации (коэффициент агломеративности – отношение плотности городских поселений к среднему кратчайшему расстоянию между ними) минимально – 0,1 [25, c. 45].

Для определения агломераций наиболее часто используют следующие показатели: пороговая численность населения ядра 50– 250 тыс. человек, в прилегающих поселениях (спутниках) – не менее 50 тыс. человек, расположенных в 1,5–2-часовой транспортной доступности [12, c. 185–186, 189] или находящихся от крупного города на расстоянии 50, 100 и 150 км [9, c. 299]. «Коридор роста» – удаление города-спутника от ядра – может составлять от 50 до 200 км [26, c. 183].

При выделении городских агломераций необходимо учитывать, что в настоящее время они переходят на новый уровень, от скалярной формы (точечных агломераций) к векторной форме – формированию и развитию агломера-тивных коридоров [16, c. 67].

Таким образом, для отбора и анализа городских агломераций нами предварительно рассматривались города и пгт во всех 294 городских округах и муниципальных районах, относящихся к Северу России. Данные о людности поселений получены из переписей населения 1939–2010 гг.8, а также текущего статистического учета на начало 2020 года9. Информация об изменениях категорий населенных пунктов и их экономической специализации взята из энциклопедии «Вся Россия. Города и населенные пункты»10, с официальных сайтов регионов и муниципальных образований. Данные о географических координатах поселений получены из географической базы данных GeoNames11.

В качестве ядер северных агломераций отобраны города с максимальным населением свыше 100 тыс. жителей, являющиеся крупнейшими поселениями в своих 150-километровых окрестностях, одновременно с этим не являющиеся в них единственными поселениями. Затем сформирован список городских поселений-спутников по зонам доступности (50, 100 и 150 км). Населенные пункты, попадающие в зону доступности сразу двух агломераций, относились к одной из них исходя из экономической специализации и пространственной близости. Расчеты выполнены с помощью алгоритма, реализованного на языке программирования Julia с использованием пакетов Geodesy. jl (для оценки расстояний между поселениями) и VegaLite.jl (для создания карт-схем).

Для северных агломераций характерен ряд особенностей: 1) меньшая численность населения как ядра, так и спутников; 2) число спутников жестко не лимитируется; 3) выступают опорными поселениями для обширных территорий; 4) не только играют большую роль в масштабе северного региона, но и имеют общероссийское значение в разделении труда, отраслевой специализации [27, c. 11].

Агломерационный эффект как фактор трансформации системы расселения: от простых форм к агломерациям. Агломерационный эффект (agglomeration economies) – экономическая выгода от территориальной концентрации производств и других экономических объектов в городах и агломерациях, в относительно близ- ких друг от друга пунктах. В агломерационном эффекте проявляются совокупность и взаимодействие факторов внешней экономии для различных объектов, входящих в агломерацию12. Создание городских агломераций предполагает получение «синергетического эффекта, существенно повышающего эффективность хозяйственных процессов и социального развития составляющих агломерацию территорий» [7, c. 10].

Агломерационные эффекты бывают двух типов: эффекты локализации (кластеризации) и эффекты урбанизации; эффект локализации – результат совместной деятельности предприятий в общей сфере, эффект урбанизации – концентрация на одной территории организаций, независимо от того, существует ли между ними тематическая близость. Для оценки влияния эффектов локализации и урбанизации используют следующие показатели: производительность труда, добавленная стоимость, занятость, уровень заработных плат, количество выданных патентов [28, с. 318, 323].

Ключевое преимущество концентрации в городской среде состоит в близости, которая позволяет легко взаимодействовать субъектам, между фирмами, индивидами, учреждениями и т. д. Это взаимодействие, в свою очередь, позволяет экономике и объему производства превышать сумму частей, по причинам, среди которых находятся специализация, общие ценности и практики, контакты лицом к лицу (face-to-face). Кроме того, городское взаимодействие стимулирует динамические силы решения проблем, сотрудничества, обучения, конкуренции и технических инноваций [29; 30]. Преимущества городов для развития экономики и с точки зрения качества жизни являются следствием более компактного размещения экономических агентов [31]. Это дает возможность экономить на транспортных издержках, более активно обмениваться информацией и практиками, легче находить работников [32].

Экономические выгоды угасают по мере удаления от центра агломерации [33]. Этот факт подтверждается и в отечественных исследова- ниях, где указано, что на расстояниях более 60 км от центра эффекты ослабляются. В то же время при удвоении численности населения агломерации производительность факторов в различных отраслях экономической деятельности увеличивается на 2–10%. Территории, на которых в радиусе полуторачасовой доступности проживает 100 тыс. человек, демонстрируют локальный максимум производительности труда в промышленности и существенно меньший – в сфере услуг [32, с. 52, 56, 57].

Современные агломерации более устойчивы в своем развитии за счет более эффективного использования концентрации людских, материальных и финансовых ресурсов, а также получения эффекта синергии от рационального использования ресурсов не только территории, но и производственной городской инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, знаний и технологий [9, c. 299]. Устойчивое развитие северных агломераций возможно только при условии рационального формирования системы расселения с учетом демографического потенциала, экономической специализации поселений [34] и природных особенностей территорий.

Агломерационная экономика предоставляет входящим в нее агентам ряд преимуществ: «снижение издержек доступа к рынку товаров и сырья, развитие инфраструктуры, согласование спроса и предложения на труд, которое стимулируется высокой заработной платой; концентрация и диверсификация ресурсов позволяют экономить на масштабе и комбинировать факторы производства» [35, c. 92]. Агломерационный эффект проявляется в виде концентрации производителей конечных товаров и услуг, роста реального дохода. Выделяют три вида агломерационного эффекта: совместное использование локальных объектов; снижение издержек; объединение рабочей силы [36, c. 423].

Города и агломерации в системе расселения Севера России. Прежде чем приступить к рассмотрению городских агломераций, поясним, что под «северной городской агломерацией» мы будем понимать концентрацию городского населения вокруг города-ядра, имеющего численность населения свыше 100 тыс. человек, и не менее двух городских поселений в радиусе 150 км. В виде исключения отнесем к северным городским агломерациям агломерации с городами-ядрами, в разные годы имевшими стотысячное население. Северная городская агломерация обеспечивает прилегающим территориям «агломерационный эффект» за счет передачи инноваций и новейших технологий, предоставляя им широкий спектр социальнокультурных и образовательных услуг. С учетом неразвитой сети дорог, разбросанности и удаленности поселений только город-ядро может предоставить спектр экстренных медицинских услуг – услуг авиации.

На Севере России расположен 141 город, из них шесть крупных (Сургут, Архангельск, Якутск, Мурманск, Петрозаводск и Нижневартовск), по 12 больших и средних, 111 малых, 234 пгт. В структуре городов превалируют малые и средние города – 123 (87,2%). Доля больших и крупных городов составляет 12,8%, в них проживает почти половина населения – 39,8%. Численность населения всех групп росла до 1989 года, затем последовало ее снижение, это же можно сказать и про среднюю людность поселений (табл. 1) .

Пик образования городов на Севере России пришелся на 1939–1959 гг. (45 городов). Формирование городов происходило и после распада СССР. С 1989 по 2002 год возникло 18 городов. Однако в последующие десятилетия появился всего один новый город – Тарко-Сале в Ямало-Ненецком АО. Восемь поселений лишились статуса города. Талнах и Кайер-кан включены в состав Норильска в 2004 году. Города Лесогорск, Красногорск, Горнозаводск, Чехов (Сахалинская обл.) и Ключи (Камчатский край) в 1993–2004 гг. стали сельскими населенными пунктами. Город Шахтерск Сахалинской области получил статус пгт в 2017 году (табл. 2) . Данные показывают, что города на Севере представляют собой более устойчивую форму расселения, чем пгт. Средняя людность в них повышается с 47,7 тыс. человек в 2002 году до 48,7 – в 2020 году.

Таблица 1. Население и показатели расселения Севера России, 1939–2020 гг.*

|

Показатель |

1939 г. |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2020 г. |

|

Численность населения, тыс. чел., в том числе: |

4 232,0 |

6 907,3 |

8 417,1 |

10 181,0 |

12 807,8 |

10 818,9 |

10 158,4 |

9 858,5 |

|

города |

1 100,7 |

2 651,1 |

3 834,5 |

5 279,6 |

7 482,6 |

7 005,3 |

6 830,5 |

6 861,9 |

|

пгт |

342,0 |

1 563,1 |

1 809,2 |

2 138,1 |

2 392,4 |

1 385,6 |

1 077,1 |

950,3 |

|

сельские населенные пункты |

2 789,3 |

2 693,1 |

2 773,4 |

2 763,3 |

2 932,8 |

2 428,0 |

2 250,8 |

2 046,3 |

|

Городские населенные пункты, ед. |

104 |

411 |

487 |

544 |

588 |

494 |

404 |

375 |

|

города, в т. ч. |

40 |

85 |

99 |

110 |

130 |

147 |

142 |

141 |

|

крупные (более 250 тыс. чел.) |

1 |

1 |

2 |

3 |

8 |

6 |

7 |

6 |

|

большие (100–250 тыс. чел.) |

1 |

4 |

9 |

12 |

9 |

11 |

10 |

12 |

|

средние (50–100 тыс. чел.) |

3 |

9 |

6 |

10 |

21 |

14 |

12 |

12 |

|

малые (менее 50 тыс. чел.) |

35 |

71 |

82 |

85 |

92 |

116 |

113 |

111 |

|

пгт |

64 |

326 |

388 |

434 |

458 |

347 |

262 |

234 |

|

Средняя людность, чел. |

||||||||

|

города |

27 519 |

31 189 |

38 733 |

47 996 |

57 558 |

47 655 |

48 103 |

48 666 |

|

пгт |

5 343 |

4 795 |

4 663 |

4 927 |

5 224 |

3 993 |

4 111 |

4 061 |

* Переписи населения 1939–1979 гг. – наличное население; переписи населения 1989–2010 гг., текущий учет 2020 г. – постоянное население.

Источники: Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп Weekly. URL: ; Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL:

Таблица 2. Динамика количества городов на Севере России, 1939–2020 гг., ед.

Административно-территориальное преобразование 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2020 г. Всего Всего городов 40 85 99 110 130 147 142 141 149 Изменение числа городов с предыдущей переписи населения Сохранили статус города (без преобразований) - 40 85 99 110 129 141 141 141 Образованы города (новые) - 45 14 11 20 18 1 0 149 Лишились статуса города, из них: - 0 0 0 0 1 6 1 8 - включены в черту других городов - 0 0 0 0 0 2 0 2 - преобразованы в пгт - 0 0 0 0 0 0 1 1 - преобразованы в сельские населенные пункты - 0 0 0 0 1 4 0 5 Источники: Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп Weekly. URL: ; Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL:

Наряду с малыми и средними городами связанности и заселенности северных территорий способствуют пгт. В ряде городских ареалов система расселения представляет собой один опорный город и сеть небольших связанных с ним городских поселков. В некоторых северных и арктических территориях города отсутствуют, а роль опорных поселений для освоения Севера и обеспечения жизнедеятельности людей выполняют поселки городского типа. К таким поселениям можно отне- сти Анадырь, Игарку, Певек и Тикси [37, c. 37]. На Севере России пик создания пгт пришелся на период с 1939 по 1959 год (279 городских поселений). Затем этот процесс постепенно замедлялся. В Новой России образовано всего 10 пгт.

Предполагалось, что поселки городского типа со временем по мере роста численности населения будут преобразованы в города. Однако на Севере только 54 из 581 пгт (9,3%) стали городами. Еще 29 пгт (5,0%) были включены в

Таблица 3. Динамика количества поселков городского типа на Севере России, 1939–2020 гг., ед.

Административно-территориальное преобразование 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2020 г. Всего Всего пгт 64 326 388 434 458 347 262 234 581 - из них без населения 0 0 0 0 1 2 8 10 - Изменения числа пгт с предыдущей переписи населения Сохранили статус пгт (без преобразований) - 47 286 358 408 339 261 233 234 Образованы пгт (новые) - 279 102 76 50 8 1 1 581 Лишились статуса пгт, из них: - 17 40 30 26 119 86 29 347 - отнесены к категории городов - 6 11 9 16 11 1 0 54 - включены в черту других пгт или городов - 3 6 2 2 8 7 1 29 - преобразованы в сельские населенные пункты - 2 18 15 6 89 64 25 219 - упразднены - 6 4 5 2 11 14 3 45 Источники: Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп Weekly. URL: ; Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL: черту других городов или поселков. Сохранили статус пгт к 2020 году 234 поселения (40,3%), большинство же лишилось этого статуса. Преобразованы в сельские населенные пункты 37,7% пгт, упразднены – 7,7% (более половины упразднены в 1989–2010 гг.). С 1989 года статистика начала фиксировать пгт без населения, которые, тем не менее, не были официально упразднены. В 2020 году на Севере насчитывалось 10 пгт без населения (табл. 3).

От городов и пгт к северным городским агломерациям. Из всех городов Севера России 18 городов имеют численность населения свыше 100 тыс. человек (на начало 2020 г.). Четыре города в разные годы имели стотысячное население, поэтому по основному/первому критерию («численность населения») они могут претендовать на роль агломерационных ядер. Отобранные 22 города были образованы в разные исторические периоды: 8 – в царский и 14 – в советский период. Доля населения городов, образованных в царский период (колонизация Севера, 1584–1917 гг.), уменьшилась с 40,5 до 25,4% (1939–2020 гг.), однако они сохранили за собой первое место. Доля жителей городов, образованных в период индустриализации и урба- низации северных территорий (гулаговский период, 1918–1959 гг.), увеличилась с 8,3 до 15,0%. В период смены политики от принуждения к поощрению (период «северной романтики», 1960–1989 гг.) доля населения городов увеличилась с 1,0 до 14,0%. В целом можно отметить, что доля крупных городов в численности городского населения увеличилась с 19,7 (1939 г.) до 24,3% (2020 г.), больших – возросла с 8,1 до 26,0%, доля «потерянного» большими городами населения увеличилась с 1,9 до 4,1% соответственно. Изменение доли населения крупных городов обусловлено тем, что эту группу покинули Братск, Северодвинск и Петропавловск-Камчатский (табл. 4).

После того как 22 города были проанализированы по второму критерию (наличие у города-ядра спутников-городов или пгт), из выборки исключен Ханты-Мансийск как не соответствующий критерию отбора. Два города – Северодвинск и Нефтеюганск – вошли в состав Архангельской и Сургутской городских агломераций. Таким образом, на роль ядер городских агломераций претендуют 19 городов, шесть на европейской, 13 на азиатской части Севера России. В состав северных городских агло-

Таблица 4. Динамика численности населения больших и крупных городов Севера России, 1939–2020 гг., чел.*

|

№ |

Город |

Год образования |

1939 г. |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2020 г. |

|

1 |

Архангельск |

1584 |

284 570 |

256 309 |

342 590 |

385 028 |

416 812 |

356 051 |

348 783 |

346 979 |

|

2 |

Якутск |

1643 |

52 882 |

74 330 |

107 617 |

152 368 |

187 661 |

210 642 |

269 601 |

322 987 |

|

3 |

Петрозаводск |

1777 |

69 723 |

135 256 |

184 481 |

234 103 |

269 581 |

266 160 |

261 987 |

281 023 |

|

4 |

Сыктывкар |

1780 |

25 281 |

64 461 |

125 088 |

170 980 |

231 673 |

230 011 |

235 006 |

244 403 |

|

5 |

Петропавловск-Камчатский |

1812 |

35 373 |

85 582 |

153 885 |

214 977 |

273 368 |

198 028 |

179 780 |

179 586 |

|

6 |

Южно-Сахалинск |

1905 |

– |

85 510 |

105 840 |

139 861 |

156 347 |

175 085 |

181 728 |

200 636 |

|

7 |

Кызыл |

1914 |

– |

34 462 |

51 683 |

66 027 |

83 822 |

104 105 |

109 918 |

119 438 |

|

8 |

Мурманск |

1916 |

117 069 |

221 874 |

308 642 |

380 817 |

472 274 |

336 137 |

307 257 |

287 847 |

|

9 |

Комсомольск-на-Амуре |

1932 |

70 808 |

177 278 |

218 127 |

263 950 |

316 224 |

281 035 |

263 906 |

244 768 |

|

10 |

Северодвинск |

1938 |

21 304 |

78 657 |

144 672 |

197 232 |

253 864 |

201 551 |

192 353 |

181 990 |

|

11 |

Ханты-Мансийск |

1950 |

– |

20 677 |

24 754 |

28 266 |

35 494 |

53 953 |

80 151 |

101 466 |

|

12 |

Норильск |

1953 |

– |

109 442 |

135 487 |

180 358 |

179 757 |

134 832 |

175 365 |

181 830 |

|

13 |

Братск |

1955 |

– |

51 455 |

155 362 |

213 725 |

257 587 |

259 335 |

246 319 |

226 269 |

|

14 |

Сургут |

1965 |

– |

– |

34 011 |

107 343 |

250 198 |

285 027 |

306 675 |

380 632 |

|

15 |

Нефтеюганск |

1967 |

– |

– |

19 675 |

52 393 |

94 578 |

107 830 |

122 855 |

127 255 |

|

16 |

Нижневартовск |

1972 |

– |

– |

– |

108 740 |

244 752 |

239 044 |

251 694 |

277 668 |

|

17 |

Новый Уренгой |

1980 |

– |

– |

– |

– |

95 254 |

94 456 |

104 107 |

118 033 |

|

18 |

Ноябрьск |

1982 |

– |

– |

– |

– |

87 144 |

96 440 |

110 620 |

106 911 |

|

Были большими городами ранее |

||||||||||

|

1 |

Магадан |

1939 |

27 313 |

62 225 |

92 105 |

121 250 |

151 520 |

99 399 |

95 982 |

92 052 |

|

2 |

Ухта |

1943 |

– |

36 154 |

62 923 |

87 467 |

112 876 |

103 340 |

99 591 |

93 716 |

|

3 |

Воркута |

1943 |

– |

55 668 |

89 742 |

100 210 |

115 329 |

84 917 |

70 548 |

52 776 |

|

4 |

Усть-Илимск |

1973 |

– |

– |

– |

68 641 |

110 335 |

100 592 |

86 610 |

80 419 |

* Переписи населения 1939–1979 гг. – наличное население, переписи населения 1989–2010 гг., текущий учет 2020 г. – постоянное население. Ранжировано по году основания.

Источники: Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп Weekly. URL: ; Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL:

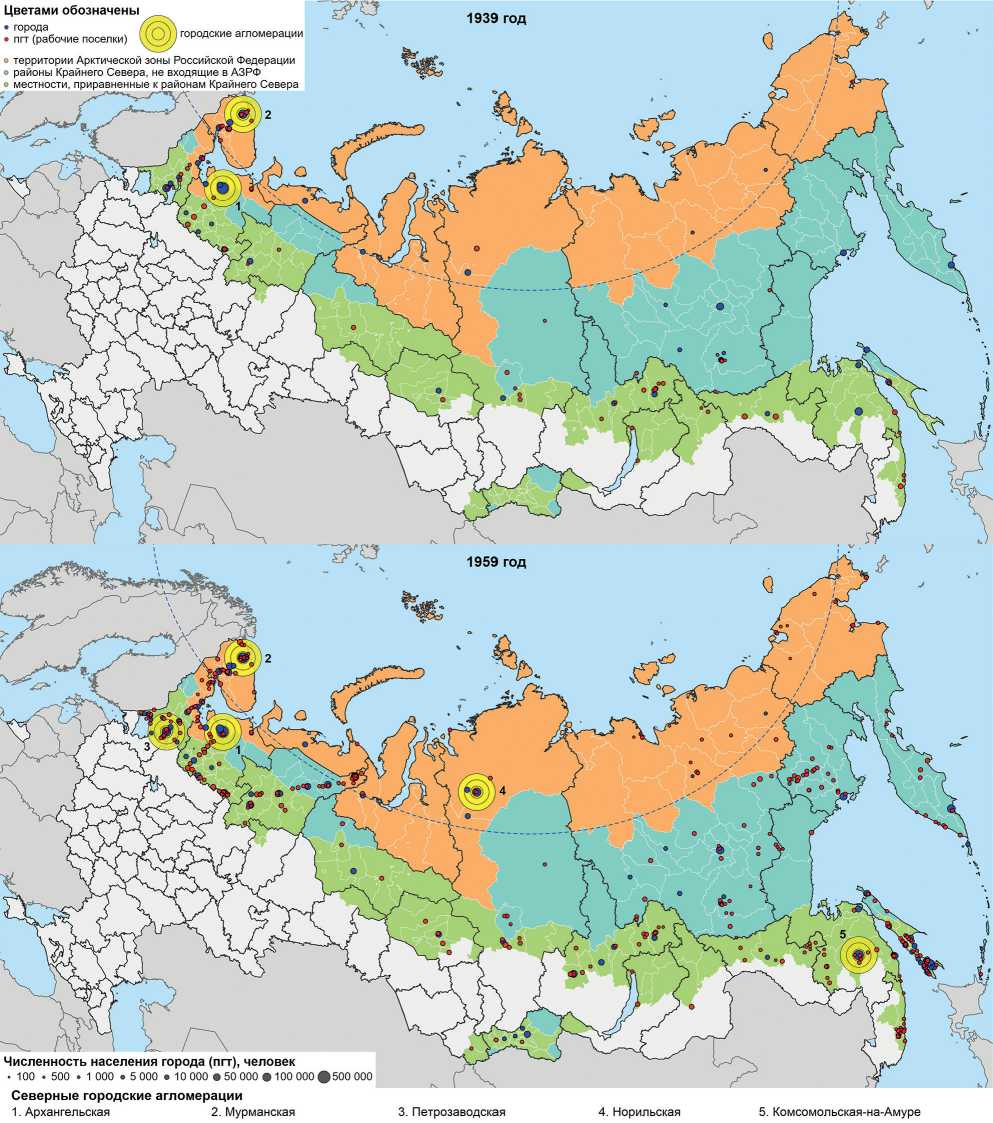

мераций вошли 105 городских поселений (без городов-ядер), в том числе 46 городов и 59 пгт. Причем на 1939 год критериям соответствовали всего два города в европейской части Севера России: Архангельск и Мурманск. К 1959 году к ним добавились Петрозаводск, Норильск и Комсомольск-на-Амуре (рис. 1) .

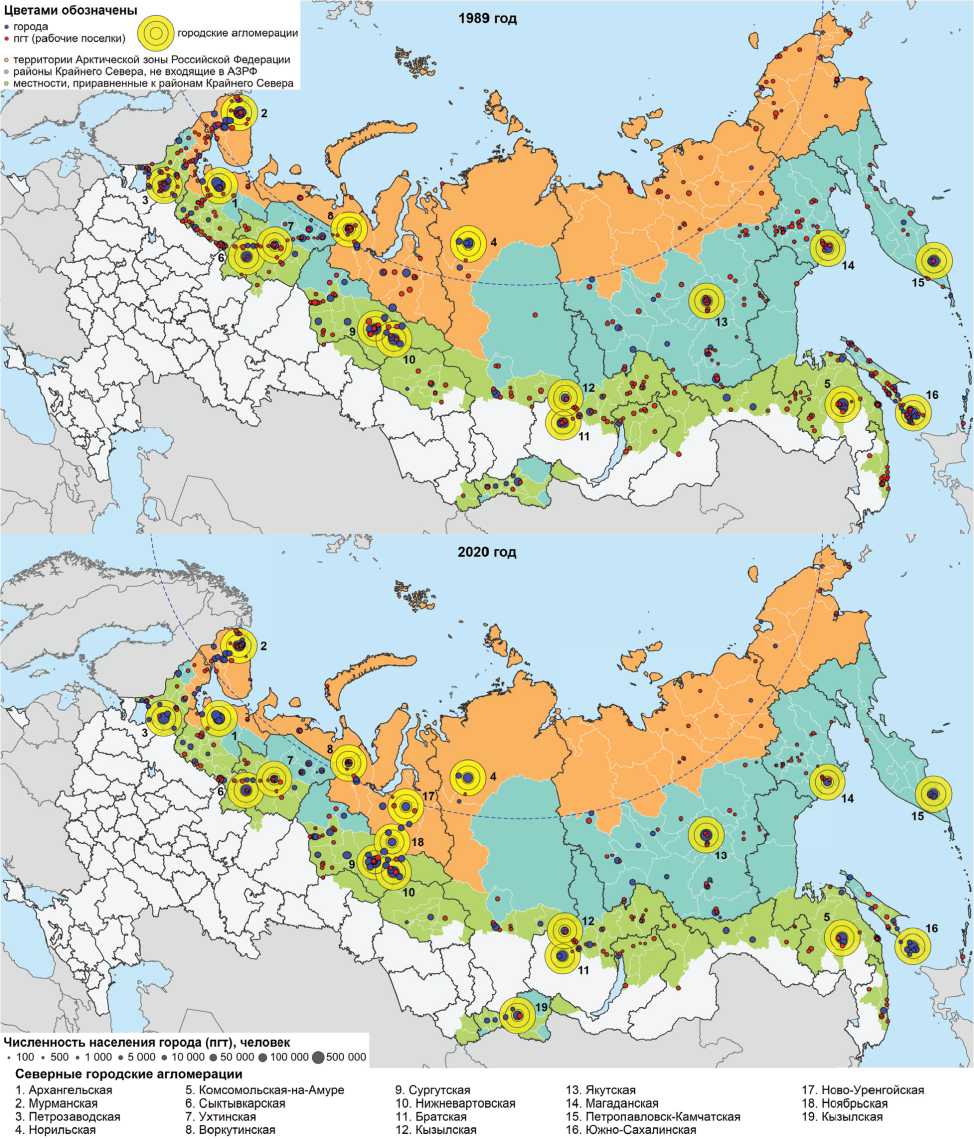

На период с 1959 по 1989 год приходится формирование большинства северных агломераций (11 из 19). Больше всего (3) – в Республике Коми. Последними тремя городами- ядрами, преодолевшими 100-тысячный рубеж, стали Новый Уренгой, Ноябрьск и Кызыл – все в азиатской части Севера. Усилилась концентрация агломераций в нефтегазовых регионах Западной Сибири (рис. 2).

Сравним городские агломерации по следующим показателям: численность населения, в том числе по зонам тяготения; доля города-ядра в общей численности населения; количество городов и пгт у города-ядра; основные отрасли специализации.

Рис. 1. Городские агломерации в системе расселения Севера России, 1939 и 1959 гг.

Рис. 2. Городские агломерации в системе расселения Севера России, 1989 и 2020 гг.

Таблица 5. Городские агломерации европейской части Севера России, 2020 г.

Ядро и численность населения Городские населенные пункты по удаленности от ядра и численность их населения 1 зона, до 50 км 2 зона, 51–100 км 3 зона, 101–150 км Крупные северные агломерации г. Архангельск 588210 человек, в т. ч. 346979 – ядро 219689 человек, в т. ч.: 181990 – г. Северодвинск (34 км) 37699 – г. Новодвинск (19 км) – 21542 человек, в т. ч.: 18493 – г. Онега (138 км), 3049 – пгт Обозерский (122 км) г. Мурманск 530495 человек, в т. ч. 287847 – ядро 133012 человек, в т.ч.: 53525 – г. Североморск (16 км) 17494 – г. Полярный (28 км) 13726 – пгт Мурмаши (21 км) 13157 – г. Гаджиево (32 км) 12826 – г. Снежногорск (25 км) 9690 – г. Кола (11 км) 5726 – пгт Сафоново (12 км) 4927 – пгт Молочный (14 км) 1941 – пгт Кильдинстрой (20 км) 34304 человек, в т. ч.: 20364 – г. Оленегорск (93 км) 9246 – г. Заозерск (54 км) 3480 – пгт Печенга (97 км) 1214 – пгт Верхнетуломский (67 км) 75332 человек, в т. ч.: 41145 – г. Мончегорск (116 км) 14706 – г. Заполярный (103 км) 11012 – пгт Никель (124 км) 8002 – пгт Ревда (131 км) 467 – пгт Туманный (105 км) Средние северные агломерации г. Петрозаводск 359120 человек, в т. ч. 281023 – ядро 32670 человек, в т .ч.: 29218 – г. Кондопога (47 км) 3452 – пгт Пряжа (40 км) – 45427 человек, в т. ч.: 14091 – г. Медвежьегорск (126 км) 8678 – г. Суоярви (115 км) 8606 – г. Пудож (115 км) 8026 – г. Олонец (116 км) 4276 – пгт Пиндуши (127 км) 1750 – пгт Повенец (121 км) г. Сыктывкар 292082 человек, в т. ч. 244403 – ядро 14482 человек, в т. ч.: 8471 – пгт Краснозатонский (9 км) 4196 – пгт Верхняя Максаковка (9 км) 1815 – пгт Седкыркещ (10 км) 16702 человек, в т. ч.: 9558 – г. Микунь (86 км) 7144 – пгт Жешарт (80 км) 16495 человек, в т. ч.: 12379 – г. Емва (103 км) 4116 – пгт Урдома (121 км) Малые северные агломерации г. Ухта 151033 человек, в т. ч. 93716 – ядро 42469 человек, в т. ч.: 26004 – г. Сосногорск (11 км) 7321 – пгт Ярега (16 км) 5813 – пгт Водный (15 км) 3331 – пгт Шудаяг (6 км) 12742 человек, в т. ч.: 8998 – пгт Нижний Одес (59 км) 2730 – пгт Войвож (99 км) 1014 – пгт Боровой (55 км) 2106 человек, в т. ч.: 2106 – пгт Синдор (120 км) г. Воркута 72681 человек, в т. ч. 52776 – ядро 19389 человек, в т. ч.: 9442 – пгт Воргашор (15 км) 8025 – пгт Северный (15 км) 1362 – пгт Заполярный (14 км) 560 – пгт Комсомольский (13 км) 516 человек, в т. ч.: 516 – пгт Елецкий (51 км) – Источники: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL: https://rosstat. ; The GeoNames geographical database. URL:

Европейский Север России включает шесть городских агломераций, в них входят 26 городов и 30 пгт (табл. 5) . По удаленности от города-ядра население распределилось следующим образом: в ядре – 65,5, в 1 зоне – 23,2, во 2 зоне – 3,2 и в 3 зоне – 8,1%. Три городские агломерации относятся к АЗРФ. Все шесть агломераций соответствуют критериям агломерации даже в радиусе до 50 км.

По численности населения выделяется Архангельская арктическая городская агломерация , в ее составе три города и один пгт (город Северодвинск по первому критерию мог бы сам претендовать на роль города-ядра). Экономически – один из наиболее диверсифицированных центров на Севере: развиты судостроение и судоремонт, образование, лесная промышленность, транспорт. Доля населения города-ядра составляет 59,0%.

По количеству городских поселений спутниковой зоны на первом месте находится Мурманская арктическая городская агломерация , она насчитывает девять городов и девять пгт. Этим можно объяснить то, что в ней самая низка доля населения города-ядра – 54,2%. Специализируется главным образом на морском транспорте, рыболовстве и рыбопереработке, судоремонте.

Петрозаводская городская агломерация включает пять городов и три пгт. Выделяется тем, что в нее входит больше всего поселений, расположенных в третьей зоне, – четыре города и два пгт. По доле населения города-ядра занимает второе место – 78,3%. Развиты машиностроение, металлообработка, лесная, пищевая, легкая промышленность; транспортный узел.

Сыктывкарская городская агломерация имеет самую высокую долю города-ядра – 83,7%. Это вызвано тем, что в зоне тяготения находятся два малых города и пять небольших пгт. Специализируется на лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, производстве нетканых материалов, пищевой промышленности.

Ухтинская городская агломерация имеет близко расположенный город-спутник – Сосногорск и семь пгт, доля города-ядра – 62,1%. Центр нефтяной и газовой промышленности.

Воркутинская городская агломерация входит в АЗРФ, в зоне влияния находятся пять пгт, доля города-ядра составляет 72,6%. В 1989 году агломерация включала 12 пгт, а численность ее населения достигала 216,8 тыс. человек. Специализируется на угледобывающей промышленности.

В азиатской части Севера 13 городских агломераций, в их составе 39 городов и 29 пгт, три агломерации полностью относятся к АЗРФ (табл. 6) . По удаленности от города-ядра население распределилось следующим образом: в ядре – 70,7, в первой зоне – 14,4, во второй зоне – 8,5 и в третьей зоне – 6,4%. Из 13 агломераций соответствуют критериям в радиусе до 50 км – семь, с увеличением радиуса до 100 км – 10.

Сургутская городская агломерация самая большая по численности населения – 729,7 тыс. человек, в ее состав входят четыре города и четыре пгт. Город Нефтеюганск по численности населения соответствует статусу города-ядра. Доля города-ядра самая низкая среди северных агломераций – 52,1%. Сургутская агломерация имеет высокую связанность поселений: в первой зоне проживает – 27,5, во второй – 11,1 и в третьей – 9,3% городского населения. Специализируется на добыче и переработке нефти и попутного газа.

Нижневартовская городская агломерация включает пять городов и три пгт, имеет равномерное распределение населения по зонам удаленности, 14,5, 16,8 и 14,0% соответственно, на город-ядро приходится 54,7% городского населения. Является центром нефтегазовой промышленности.

Якутская городская агломерация имеет самую высокую долю населения города-ядра – 91,5%, в ее составе три пгт и один малый город Покровск. Агломерация не обладает ярко выраженной экономической специализацией. Развиты энергетика, торговля, социальная сфера.

Комсомольская-на-Амуре городская агломерация включает один малый город Амурск и два пгт, расположенные в первой и второй зонах. Центр военно-промышленного комплекса (авиастроение, судостроение), металлургии.

Южно-Сахалинская городская агломерация – единственная агломерация, не имеющая пгт, содержит шесть малых городов. На город-ядро приходится 67,6% городского населения. Многофункциональный центр с преобладанием электроэнергетики, пищевой промышленности, транспорта.

Братская городская агломерация – вторая по величине города-ядра (91,2% от городского населения), имеет минимум поселений-спутников (город Вихоревка и пгт Видим). Специализируется на гидроэнергетике, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, производстве алюминия.

Петропавловск-Камчатская городская агломерация расположена на северо-востоке страны, специализируется на рыбоперерабатывающей, судоремонтной, горнодобывающей отраслях. Включает два города и один пгт, расположенные в первой зоне, в радиусе до 25 км. На город-ядро приходится 74,0% городского населения.

Таблица 6. Городские агломерации азиатской части Севера России, 2020 г.

Ядро и численность населения Городские населенные пункты по удаленности от ядра и их численность населения 1 зона, до 50 км 2 зона, 51–100 км 3 зона, 101–150 км Крупные северные агломерации г. Сургут 729715 человек, в т. ч. 380632 – ядро 200587 человек, в т. ч.: 127255 – г. Нефтеюганск (47 км) 26328 – пгт Пойковский (5 км) 23342 – пгт Федоровский (43 км) 17774 – пгт Белый Яр (9 км) 5888 – пгт Барсово (12 км) 80768 человек, в т. ч.: 41199 – г. Лянтор (79 км) 39570 – г. Пыть–Ях (63 км) 67727 человек, в т. ч.: 67727 – г. Когалым (126 км) г. Нижневартовск 507739 человек, в т. ч. 277668 – ядро 73354 человек, в т. ч.: 46643 – г. Мегион (26 км) 19904 – пгт Излучинск (21 км) 6807 – пгт Высокий (40 км) 85476 человек, в т. ч.: 44646 – г. Лангепас (81 км) 40830 – г. Стрежевой (61 км) 71241 человек, в т. ч.: 43666 – г. Радужный (138 км) 18074 – г. Покачи (108 км) 9501 – пгт Новоаганск (113 км) Средние северные агломерации г. Якутск 352926 человек, в т. ч. 322987 – ядро 14431 человек, в т. ч.: 10352 – пгт Жатай (15 км) 4079 – пгт Нижний Бестях (12 км) 15508 человек, в т. ч.: 9385 – г. Покровск (70 км) 6123 – пгт Мохсоголлох (83 км) – г. Комсомольск–на– Амуре 306155 человек, в т. ч. 244768 – ядро 50514 человек, в т. ч.: 38913 – г. Амурск (36 км) 11601 – пгт Солнечный (32 км) 10873 человек, в т. ч.: 10873 – пгт Эльбан (62 км) – г. Южно–Сахалинск 296622 человек, в т. ч. 200636 – ядро 55252 человек, в т. ч.: 34023 – г. Корсаков (36 км) 11851 – г. Долинск (42 км) 9378 – г. Анива (31 км) 36963 человек, в т. ч.: 27148 – г. Холмск (53 км) 9815 – г. Невельск (74 км) 3771 человек, в т. ч.: 3771 – г. Томари (103 км) Малые северные агломерации г. Братск 248129 человек, в т. ч. 226269 – ядро 20833 человек, в т. ч.: 20833 – г. Вихоревка (27 км) 1027 человек, в т. ч.: 1027 – пгт Видим (98 км) – г. Петропавловск-Камчатский 242692 человек, в т. ч. 179586 – ядро 63106 человек, в т. ч.: 39345 – г. Елизово (24 км) 22223 – г. Вилючинск (21 км) 1538 – пгт Вулканный (21 км) – – г. Норильск 203300 человек, в т. ч. 181830 – ядро – 20804 человек, в т. ч.: 20804 – г. Дудинка (80 км) 666 человек, в т. ч.: 666 – пгт Снежногорск (142 км) г. Ноябрьск 167633 человек, в т. ч. 106911 – ядро – 31561 человек, в т.ч.: 31561 – г. Муравленко (81 км) 29161 человек, в т. ч.: 29161 – г. Губкинский (148 км) г. Новый Уренгой 161495 человек, в т. ч. 118033 – ядро – 9997 человек, в т. ч.: 9997 – пгт Уренгой (80 км) 33465 человек, в т. ч.: 21501 – г. Тарко–Сале (140 км) 11140 – пгт Пангоды (101 км) 824 – пгт Заполярный (132 км) г. Кызыл 154805 человек, в т. ч. 119438 – ядро 19282 человек, в т. ч.: 19282 – пгт Каа-Хем (20 км) 4903 человек, в т. ч.: 4903 – г. Туран (61 км) 11182 человек, в т. ч.: 11182 – г. Шагонар (107 км) г. Магадан 110237 человек, в т. ч. 92052 – ядро 12931 человек, в т. ч.: 6070 – пгт Ола (28 км) 4811 – пгт Сокол (40 км) 2050 – пгт Уптар (38 км) 5254 человек, в т. ч.: 3555 – пгт Палатка (60 км) 1699 – пгт Стекольный (54 км) – г. Усть-Илимск 100628 человек, в т. ч. 80419 – ядро 6319 человек, в т. ч.: 6319 – пгт Железнодорожный (13 км) 883 человек, в т. ч.: 883 – пгт Радищев (99 км) 13007 человек, в т. ч.: 9112 – пгт Новая Игирма (122 км) 2983 – пгт Рудногорск (105 км) 912 – пгт Янгель (121 км) Источники: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям: бюллетень. URL: https://rosstat. ; The GeoNames geographical database. URL:

Норильская арктическая городская агломерация включает один город (Дудинка) и один пгт (Снежногорск). Города первой зоны Талнах и Кайеркан в 2004 году были включены в состав Норильска, поэтому доля города-ядра достаточно высокая – 89,5%. Градообразующее предприятие – Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ее основная продукция никель, кобальт, медь, металлы платиновой группы, золото, серебро. На предприятиях занято более 50% населения, бюджет города зависит от налоговых поступлений «Норильского никеля» более чем на 90%.

Ноябрьская арктическая городская агломерация имеет два городских поселения: г. Муравленко и г. Губкинский, расположенных во второй и третьей зонах соответственно. Специализируется на нефтегазовой промышленности.

Ново-Уренгойская арктическая городская агломерация включает один город (Тарко-Са-ле) и три пгт, расположенных во второй и третьей зонах, примыкающих к городу-ядру поселений нет, на него приходится 73,1% городского населения. Центр газодобычи.

Кызылская городская агломерация объединяет расположенный рядом пгт Каа-Хем и два города: Туран и Шагонар. Доля города-ядра составляет 77,1%. Промышленность Кызыла представлена небольшими предприятиями обрабатывающей, добывающей и энергетической отраслей.

Магаданская городская агломерация не имеет городов-спутников, в первой и второй зонах расположены пять небольших пгт, доля города-ядра по численности населения – 83,5%. Основу экономики составляют горнодобывающая промышленность и энергетика. На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема производства, в них занято более 20% населения.

Усть-Илимская городская агломерация включает пять пгт, на город-ядро приходится 79,9% городского населения. Основу экономики составляют организации обрабатывающего производства, в первую очередь «Группа «Илим».

Заключение

Используя значение основного показателя «численность населения» для города-ядра более 100 тыс. человек и критерий наличия в агло- мерационном коридоре не менее двух поселений, мы выделили 19 «северных городских агломераций», из которых шесть полностью входят в российскую Арктику. По численности населения 10 агломераций являются малыми, 5 – средними и 4 – крупными (Сургутская – 729,7, Архангельская – 588,2, Мурманская – 530,3 и Нижневартовская – 507,7 тыс. человек). В крупных агломерациях доля города–ядра в численности населения самая низкая – 54,9%, в средних – 80,5%, малых – 77,6%. Проявляется закономерность в средней людности поселений–спутников: в крупных агломерациях она составляет 27 975 человек, в средних – 11 182, малых – 9272 человека. Эту закономерность можно считать проявлением «агломерационного эффекта».

Общая площадь территорий Севера России составляет 11 млн 810,9 тыс. кв. км. На 19 северных городских агломераций, расположенных в радиусе 150 км, приходится 1 млн 343,0 тыс. кв. км без учета пересечений территорий, или 11,4% общей площади. Из этого следует, что освоенная площадь невелика, а процесс формирования северных городских агломераций не завершен. Из 375 городов и пгт только 124 (33,1%) входят в агломерации, из 141 города – 65 (46,1%), из 234 пгт – 59 (25,2%). Большая часть городских поселений расположена в первой и второй зонах (75,8%), то есть в радиусе доступности 100 км.

При использовании картографического метода видно, что лишь незначительная часть территорий Севера России покрыта городскими агломерациями, наиболее заселенной является европейская, менее заселенной – азиатская часть Севера России. На карте хорошо отражена близость расположения Сыктывкарской и Ухтинской, Ново-Уренгойской, Ноябрьской, Сургутской и Нижневартовской, Братской и Усть-Илимской городских агломераций. При улучшении транспортных коммуникаций и уменьшении времени на перемещение между их ядрами они могли бы образовать новые, большие по размеру агломерации.

Результаты анализа работ по оценке агломерационного эффекта показали, что для его расчета необходимы: 1) проведение трудоемкой работы по сбору и анализу социально-эконо- мической информации, 2) наличие заинтересованного заказчика, обладающего информационным ресурсом или имеющего доступ к нему, 3) средства и человеческие ресурсы для осуществления социологического опроса по изучению маятниковой миграции внутри агломе- рационной зоны. Опыт такой работы по Свердловской области представлен в [38, c. 47–50]. В перспективе предстоит по предложенным показателям оценки агломерационного эффекта рассчитать его для северных городских агломераций.

Список литературы Городские агломерации в системе расселения севера России

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. Российская Арктика: от острогов к городским агломерациям // ЭКО. 2018. № 7. С. 112-130. DOI: 10.30680/EC00131-7652-2018-7-112-130

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. Мировая Арктика: природные ресурсы, расселение населения, экономика // Арктика: экология и экономика. 2018. № 3 (31). С. 6-22. DOI: 10.25283/2223-4594-2018-3-6-22

- Fauzer V., Lytkina T., Smirnov A. Impact of migrations on the demographic structures transformation in the Russian North, 1939-2019. Regional Science Policy and Practice, 2020, vol. 12, iss. 6. DOI: 10.1111/rsp3.12357

- Weber A., Friedrich C. Theory of the Location of Industries. Chicago: University of Chicago Press, 1929. 256 p.

- Marshall A. Principles of Economics. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 731 p.

- Ильин В.А., Ускова Т.В. Методы преодоления пространственной социально-экономической дифференциации // Федерализм. 2012. № 3 (67). С. 7-18.

- Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Мегаполисы и агломерации в системе управления и стратегирования развития территорий // Актуальные вопросы экономики. 2020. № 6. С. 7-25.

- Прокофьев С.Е., Попадюк Н.К., Семкина О.С. Новые подходы к развитию городов и агломераций // Управление устойчивым развитием. 2015. С. 133-143.

- Никоноров С.М., Папенов К.В. Стратегии устойчивого развития городов России // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). С. 296-300.

- Глезер О.Б., Вайнберг Э.И. Пространство жизнедеятельности населения и расселение как факторы и условия модернизации России // Регион: экономика и социология. 2013. № 3 (79). С. 21-38.

- Покшишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки. М.: Мысль, 1978. 315 с.

- Антонов Е.В. Городские агломерации: подходы к выделению и делимитации // Контуры глобальных трансформаций. 2020. Т. 13. № 1. С. 180-196.

- Fujita M., Krugman P., Venables A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Сambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999.

- Fujita M., Krugman P. The New Economic Geography. Past, Present and the Future. In: Fifty Years of Regional Science. Advances in Spatial Science (eds. Florax R.J.G.M., Plane D.A.), Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. Рp. 139-164.

- Русановский В.А., Марков В.А., Петров А.М. Влияние агломераций на асимметрию социально-демографического развития муниципалитетов России // Вестник СГСЭУ. 2019. № 4 (78). С. 81-85.

- Козлова О.А., Соськова О.Н. Факторы пространственной дифференциации городского расселения промышленных регионов Урала и Зауралья // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. Т. 10. № 1. С. 64-79.

- Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Демографические проблемы Сибири в контексте пространственного развития // ЭКО. 2020. № 8. С. 48-65.

- Любовный В.Я. Курс «на сжатие пространства»? // Теория градостроительства. 2012. № 4. С. 4-13.

- Вайнберг Э.И. Пространство, расселение и модернизация экономики России // Федерализм. 2013. № 1 (69). С. 25-38.

- Shiklomanov N., Streletskiy D., Suter L., Orttung R., Zamyatina N. Dealing with the bust in Vorkuta, Russia. Land Use Policy, 2020, no. 103908. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.03.021

- Бекболов А.А., Абилов А.Ж. Малые города как фактор устойчивого развития // Наука и образование сегодня. 2020. № 6-1 (53). С. 88-91.

- Структурная модернизация как фактор повышения конкурентоспособности региона (на примере Красноярского края) / под ред. Н.Г. Шишацкого. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. 510 с.

- Duranton G., Puga D. Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies. In: Henderson J.H., Thisse J.F. (ed.) Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, vol. 4, рр. 2063—2117.

- Белкина Т.Д., Щербакова Е.М., Протокалистова Л.В. Дисбалансы социальных и экономических функций городов и регионов // Проблемы прогнозирования. 2019. № 6. С. 110—122.

- Листенгурт Ф.М. Критерии выделения крупномасштабных агломераций в СССР// Известия АН СССР. Серия географическая. 1975. № 1. С. 41—49.

- Матовых Е.А. Современные тенденции в развитии городов и городских систем // ЭКО. 2012. № 2. С. 182-189.

- Игловская Н.С. Особенности урбанизации и формирование городских агломераций на Севере России // Вестник Поморского университета. Серия: Естественные науки. 2011. № 1. С. 5-12.

- Куценко Е.С. Зависимость от предшествующего развития пространственного размещения экономических агентов и практика оценки агломерационных эффектов // Материалы XIII Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 3. М.: Издательский Дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 317-329.

- Storper M. The Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. 276 p.

- Walker R. Why cities? A response. International Journal of Urban and Regional Research, 2016, vol. 40 (1), рр. 164-180. DOI: 10.1111/1468-2427.12335

- Scott A., Storper M. The nature of cities: The scope and limits of urban theory. International Journal of Urban and Regional Research, 2014, vol. 39 (1), рp. 1-15. DOI: 10.1111/1468-2427.12134

- Агломерационные эффекты как инструмент регионального развития / П.А. Лавриненко [и др.] // Проблемы прогнозирования. 2019. № 3. С. 50-59.

- Rosenthal S.S., Strange W.C. Evidence on the nature and sources of agglomeration economies. In: Handbook of Regional and Urban Economics. Ed. by Henderson V., Thisse J.F. Amsterdam: North-Holland, 2004. Pp. 2119-2171.

- Teras J., Salenius V., Fagerlund L., Stanionyte L. Smart Specialisation in Sparsely Populated European Arctic Regions. Luxembourg: Joint Research Centre, 2018. 50 p. DOI: 10.2760/960929

- Коломак Е. Развитие городской системы России: тенденции и факторы // Вопросы экономики. 2014. № 10. С. 82-96.

- Киселева Н.Н., Бавина К.В., Каратунов А.В. Методологические подходы к исследованию природы агломерационных процессов // Фундаментальные исследования. 2016. № 12-2. С. 422-426.

- Методика определения опорных поселений российской Арктики / В.В. Фаузер [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 25-43. DOI: 10.15838/ esc.2019.5.65.2

- Толмачев Д.Е., Кузнецов П.Д., Ермак С.В. Методика выделения границ агломераций на основе статистических данных // Экономика региона. 2021. Т. 17. Вып. 1. С. 44-58. DOI: https://doi. org/10.17059/ekon.reg.2021-1-4