Городское и сельское древнерусское население: питание и мобильность по данным изотопных исследований

Автор: Добровольская М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические исследования

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование особенностей питания древнерусского населения с привлечением изотопного анализа открывает возможности обсуждения специфики питания и мобильности групп городского и сельского населения. Проведенные ранее исследования демонстрировали различие между сельским и городским древнерусским населением, которое проявлялось в большей доле белковой пищи у последних. Проведено исследование изотопного состава азота и углерода образцов коллагена костной ткани 37 детей и взрослых из курганного могильника Никольское III и грунтового некрополя Нефедьево I. Показано, что структура питания сельских жителей также может характеризоваться значительной долей белков животного происхождения. Люди из курганного могильника Никольское III демонстрируют высокую изменчивость состава усредненных рационов питания в отличие от сельских групп Нефедьево I и Шекшово 9. Возможно, это отражает различия в образе жизни групп населения, оставивших погребальные памятники, объединенные под общим обозначением «сельские». Сопоставление данных об изотопном составе азота и углерода костной ткани жителей средневековых городов указывает на выраженные географические различия. Это дает основания считать, что обеспечение провизией городов XI–XIII вв. базировалось на ресурсах округи.

Изотопный состав азота и углерода, древнерусское население, пищевые модели, городские и сельские сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/143184822

IDR: 143184822 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.376-391

Текст научной статьи Городское и сельское древнерусское население: питание и мобильность по данным изотопных исследований

При изучении средневекового населения часто противопоставляют городские и сельские социумы. Появление и динамичное развитие древнерусского города IX–XIII вв. как особой категории в структуре расселения – важнейшее историческое явление. Город традиционно находится в фокусе внимания историков, археологов, палеоантропологов, экономистов как новый тип практически всех сторон жизни социума. Развитие государства делает город «своим любимцем» – это центр власти, экономического успеха, церковного строительства, развития письменности, учености, производства и искусства. Разнообразие городов с точки зрения исторической ситуации возникновения, размера, коммуникаций настолько велико ( Тихомиров , 1956; Куза , 1984; 1989; Толочко , 1989; Макаров , 2017), что, возможно, оставляет под вопросом саму правомочность обсуждения «городской» тематики без конкретизации в обликах изучаемых городов. Не менее сложен вопрос о внегородском населении. Во-первых, объем данных об археологии внегородских памятников не столь велик по сравнению с общим объемом сельских поселений (Древняя Русь, 1985. С. 97; Археология севернорусской деревни, 2007. С. 7–18). Во-вторых, уже имеющиеся комплексные исследования сельских памятников X–XIII вв. с очевидностью демонстрируют их разнообразие по размерам, системам жизнеобеспечения, экономическим особенностям ( Макаров и др ., 2005. С. 196; Макаров, Федорина , 2014; Археология Суздальской земли, 2023. Т. 1; 2). Даже эти краткие замечания позволяют оценить не только сложность, но и неизбежность сопоставления городских и сельских феноменов.

Палеоантропологический источник в изучении городского и сельского древнерусского населения

Особая категория материалов, изучение которых предоставляет независимую информацию, – палеоантропологические. В классическом краниологическом исследовании Т. И. Алексеевой ( Алексеева , 1973) обоснована выраженность известной обособленности городских групп на фоне сохранения связей с «фоновым» сельским населением. В частности, исследователь пришла к выводу о том, что «…некоторые особенности в антропологическом облике городского населения по сравнению с сельским, обнаруживающие одну и ту же закономерность, независимо от территории и этнической группы, объясняются, вероятно, изменениями условий социальной среды в связи с урбанизацией» (Там же. С. 131). При этом автор подчеркивает, что антропологический состав городского и сельского населения одной территории демонстрирует известное единство, т. е. ведущим фактором в дифференциации антропологического состава остается территория, а не принадлежность сельскому или городскому населению. Т. И. Алексеева предлагает рассматривать две группы факторов, влиявших на это городское своеобразие. Первая – особые категории мигрантов в городской среде (дружина, купцы, администрация, клир). Вторая – факторы урбанистической среды, выявить которые сложно, но так или иначе они связаны с изменением ростовых процессов в городских условиях по сравнению с сельскими ( Алексеева , 1973).

Обобщение палеоантропологических материалов из городов Европейской части России, Белоруссии и Польши XI–XIX вв. позволило также коснуться проблем влияния урбанизации. Подводя итог широким сопоставлениям особенностей средневековых серий, И. И. Саливон и О. В. Марфина отмечают, что «на территории Белоруссии, как и на территории России, горожане отличались от хронологически одновременных сельских жителей несколько большей массивностью скелета, а также большими величинами черепного указателя» (Антропологическая характеристика…, 2021. С. 189). Отмеченные закономерности характерны для древнерусского домонгольского периода.

Изучение морфологии посткраниального скелета по материалам массовых захоронений Ярославля и широкие сопоставления с многочисленными городскими выборками выявили специфику телосложения мужского городского населения ( Тарасова , 2017). Таким образом, все исследователи сходятся на том, что популяции населения древнерусских городов уже сформировались, в них выросли поколения, подвергшиеся адаптации к городским условиям. С другой стороны, практически в каждом из перечисленных выше исследований упоминается и неместный компонент, который авторы связывают с присутствием дружины и других социальных групп. Это прежде всего мужская часть популяции, которая хотя бы отчасти также играет роль в формировании этого «городского облика».

Основные факторы урбанистической среды охарактеризованы в работе В. П. Алексеева «Об исторической урбоэкологии» ( Алексеев , 1990). Оценивая наиболее значимые факторы городской среды, автор отмечал, что «влияние идет по четырем каналам и, соответственно, затрагивает четыре сферы, находя отражение как в биологических, так и психологических характеристиках человеческих популяций. Первая из них – характер пищевой обеспеченности людей в условиях города и влияние специфической диеты на ростовые процессы и уровень развития населения» (Там же. С. 77).

Еще одним фактором, о котором пишет В. П. Алексеев, является изменение эпидемиологической обстановки, что обусловлено высокой плотностью населения, возможно, значительной численностью, а также высокой мобильностью его части. Летописи изобилуют описаниями эпидемий, моров, голода. Вероятно, требуется специальное исследование упоминаний об этих экстремальных ситуациях, фиксируемых для городов и сельской местности, но априорное впечатление позволяет видеть большую уязвимость городских сообществ. Систематические палеопатологические исследования палеоантропологических материалов древнерусского времени, проведенные А. П. Бужиловой, дают основание считать, что «городское население, по сравнению с сельским, испытывало определенный физиологический стресс, связанный, на наш взгляд, с адаптивным процессом в условиях урбанизации» ( Бужилова , 1999. С. 253).

Характеризуя результаты влияния основных факторов городской среды, мы видим достаточно сложную, если не сказать противоречивую, картину, в которой сочетается представление о более благополучном питании горожан с указаниями на более высокие риски для их здоровья.

Отдельную сложную задачу составляет методическая основа определения сельского и городского населения. Очевидно, что предметом для изучения городских и сельских популяций древнерусского времени служат погребальные памятники в виде сельских и городских некрополей. Два важных вопроса, на которые придется искать ответ при работе с теми и другими: можно ли считать «горожанами» всех, кто погребен на городском некрополе, можно ли соотносить группу из сельского могильника только с тем поселением, рядом с которым оно находится?

Очевидно, что ответ на первый вопрос требует конкретики. Города во все времена являлись «демографическими черными дырами», в которые жители различных городов и сел устремлялись. Рост численности горожан традиционно связывается не столько с рождаемостью, сколько с притоком внешнего населения.

Исследования, проведенные с палеоантропологическими материалами некрополя средневекового Минино 2, позволили предположить высокую долю родственников ( Бужилова , 2009. С. 34). Проведенное генетическое исследование ограниченного числа индивидов из могильника Шекшово 9 (Суздальское Ополье) не выявило близких родственников ( Peltola et al ., 2023). Итак, простая дихотомия для понимания городского и сельского населения в древнерусское время, вероятно, не соответствует исторической реальности прошлого.

Изотопные исследования биоархеологических материалов в контексте проблем городского и сельского средневекового населения Европы

Отправляясь на поиски различий между горожанами и селянами, мы можем воспользоваться еще одним инструментом, получившим широкое распространение в последние десятилетия в археологии, – анализом изотопного состава азота и углерода в коллагене костной ткани с целью реконструкции основных принятых пищевых моделей. Имея в виду ожидаемые социальные, культурные, экономические различия между этими двумя группами, мы вправе ожидать их отражение в традициях обыденного питания.

Сравнение групп средневековых европейских горожан и селян по величинам изотопных соотношений азота, углерода, кислорода представлено обилием публикаций. Разнообразие публикаций обусловлено вариативностью целей исследований. Часть из них представляет анализ временной и территориальной изменчивости пищевых моделей и динамики сельского хозяйства и средовых обстоятельств ( Müldner, Richards , 2007; Yoder , 2010; Reitsema et al ., 2010; 2013; 2017; Aguraiuja-Lätti, Lõugas , 2019; Aguraiuja-Lätti, Malve , 2023; Gugora et al ., 2021; Scull et al ., 2019). Часть – акцентирует внимание на социальной стратификации средневекового городского социума ( Olsen et al ., 2018; Bäckström et al ., 2018; Haponava et al ., 2022; Schats et al ., 2022).

Особое место в этих вопросах занимает вопрос о реконструкции питания в связи с традициями христианства ( Polet, Katzenberg , 2003; Gregoricka, Sheridan , 2013; Müldner et al ., 2009; Simčenka et al ., 2020), которое регламентировало состав пищевых рационов и годовые режимы питания.

Исследования изотопных показателей по материалам древнерусских, преимущественно городских, памятников проведены и в отечественной археологии. Так, обширный объем данных получен при работе с палеоантропологическими материалами из санитарных захоронений Ярославля. Эти данные отражают ситуацию взятия города войсками Бату Хана в феврале 1238 г. Палеоантропологические исследование показали, что среди убитых и оказавшихся в санитарных захоронениях – не только собственно жители Ярославля, но и войско защитников (Энговатова и др., 2010). Результат исследований изотопного состава азота и углерода в этой серии оказался для нас неожиданным. Значительная доля животного белка, реконструированная на основании данных по изотопному составу азота, казалось бы, вступает в противоречие с описанным по историческим источникам столом, где доминируют хлеб, овощи и каши с добавлением рыбы, молока и мяса (Энговатова и др., 2013). В публикациях, посвященных изучению разновременных средневековых материалов из Ярославля, Дмитрова и Москвы, тезис о распространении высокобелкового рациона в городской среде был подтвержден (Энговатова и др., 2015). Также были получены данные о другой пищевой модели в сельских группах древнерусского времени. Для последней характерна большая доля растительной пищи. Гипотетической причиной различия в пищевых моделях города и села были обозначены социальный фактор и пребывание в городах людей с высоким социальным статусом.

Исследования многочисленных образцов из некрополей более позднего времени – Чудова монастыря Московского Кремля и Троице-Сергиевой лавры – выявили, что погребенные в этих некрополях преимущественно характеризуются коллагеном, в наибольшей степени обогащенным тяжелым азотом. Это авторами интерпретировано как следствие высокобелкового обыденного рациона ( Энговатова , 2018). Отмечу, что сходные результаты были получены и в ряде исследований западноевропейских средневековых некрополей с монашескими погребениями (например: Simčenka et al ., 2020; Müldner et al ., 2009). Исследователи предполагают, что на повышение доли тяжелого изотопа азота может влиять значительная доля морской рыбы ( Müldner, Richards , 2005). И здесь мы оказались перед дилеммой: принять концепцию высокобелковой диеты, что приходит в противоречие с представлениями о нормах монашеской жизни, или предположить существование еще одного независимого фактора, влияющего на повышение изотопного состава азота.

Второе кажется вполне разумным, так как полученные результаты достоверно показывают максимальное обогащение тяжелым азотом для людей, погребенных в лавре и Чудовом монастыре. Даже имея в виду известную часть светских лиц, картина явно противоречит широко известным нормам христианского поста, и гипотеза о морской рыбе в контексте Москвы и ближайшей округи также представляется малоубедительной.

Знакомство с литературой широкой биологической тематики обнаруживает обширный пласт данных, свидетельствующих о том, что при голодании или плохом усвоении пищи, когда организм (человека в том числе) переходит в катаболическую фазу обмена веществ, т. е. начинает использовать ткани своего организма для получения энергии, необходимой для жизнедеятельности, изотопный состав коллагена костной ткани также изменяется в сторону интенсивного обогащения тяжелым азотом. Свидетельства этому получены в областях клинических наблюдений (Fuller et al., 2005, Mekota et al., 2006; 2009; Olsen et al., 2014), судебно-медицинских экспертиз (Baković et al., 2017; Neuberger et al., 2013) и биоархеологических исследований (Beaumont et al., 2013; Beaumont, Montgomery, 2016; Eerkens et al., 2017; Holder et al., 2017; Reitsema et al., 2013; Walter et al., 2020). Объем сведений из независимых источников настолько велик, что не позволяет усомниться в обоснованности сформулированной гипотезы. Имея в виду различия в изотопном составе азота различных тканей организма, можно предполагать, что наиболее явные изменения в составе азота могут проявляться при включении в катаболический обмен мышечных тканей. Напомню, что первым этапом будет вовлечение в катаболические реакции жировой ткани. Мышечный «резерв» будет включаться на стадии серьезного истощения. Вероятно, гиподинамия также будет этому способствовать. Таким образом, городская среда, в которой происходит формирование монастырей и монашества c жесткими уставами, возможно, будет отличаться от сельской, где этот процесс развивается своим путем (по крайней мере, в домонгольское время).

Результаты изучения изотопного состава азота и углерода коллагена костной ткани индивидов из погребений курганного могильника Никольское III и Нефедьево I

В настоящее время мы располагаем довольно ограниченными данными об изотопном составе коллагена костной ткани людей из памятников домонгольского времени. Они представлены в табл. 1.

Таблица 1. Численность образцов коллагена костной ткани взрослых индивидов из археологических памятников древнерусского времени

|

Порядковый номер |

Памятник |

Число образцов |

Публикация |

|

1 |

Ярославль |

83 |

Энговатова и др ., 2013 |

|

2 |

Новгород |

10 |

Добровольская и др ., 2020 |

|

5 |

Никольское |

6 |

Новые данные |

|

6 |

Нефедьево |

22 |

Новые данные |

|

7 |

Шекшово |

16 |

Добровольская , 2023 |

|

8 |

Поддубье |

7 |

Добровольская и др ., 2020 |

Тем не менее и эти результаты позволяют по-иному представить различия между городом и деревней. Получены новые данные по материалам из двух могильников Белозерья – Никольский III и Нефедьево I (табл. 2). Исследования проводились по стандартной методике (см.: Бабенко и др., 2021) на базе Центра коллективного пользования Института археологии РАН и Центра коллективного пользования Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Памятники подробно исследованы и опубликованы (Макаров, 1990; 1997; Макаров и др., 2001). Разбор индивидуальных данных требует глубокого междис- циплинарного подхода, но в этой публикации возможно лишь коснуться самых общих характеристик этих групп населения.

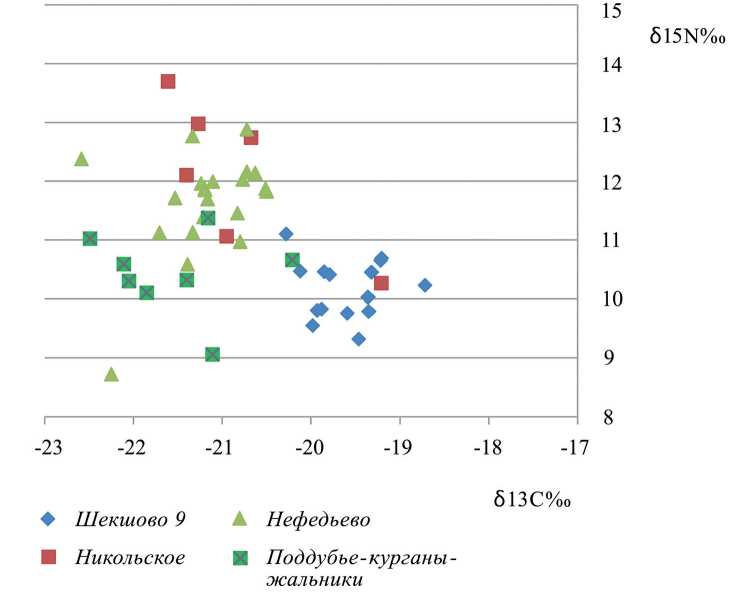

Серии из двух могильников (курганного – Никольское III и грунтового – Не-федьево I) демонстрируют свойства, которые ранее нами отмечались как атрибуты городской серии, – значительное обогащение тяжелым азотом и высокое индивидуальное разнообразие (рис. 1; табл. 2); δ15N в группах из Никольского III, Нефедьево I и Ярославля, Новгорода сходны.

Таблица 2. Средние арифметические и стандартные отклонения дельта изотопного состава азота и углерода для серий, представленных более чем пятью взрослыми индивидами

|

Памятник |

δ13C vpdb ‰ |

δ15N air ‰ |

||

|

X |

Станд. откл. |

X |

Станд. откл. |

|

|

Ярославль |

-20,41 |

0,65 |

11,46 |

0,83 |

|

Новгород |

-20,35 |

0,68 |

11,39 |

0,5 |

|

Никольское III |

-20,85 |

0,86 |

12,14 |

1,28 |

|

Нефедьево I |

-21,30 |

0,77 |

11,68 |

0,87 |

|

Шекшово 9 |

-19,61 |

0,41 |

10,18 |

0,48 |

|

Поддубье II |

-21,54 |

0,73 |

10,43 |

0,69 |

Возможно, более существенное влияние на структуру питания оказывают географическое положение памятника и, соответственно, природные условия, определяющие хозяйство того или иного сообщества. В представленной небольшой выборке сельских и городских групп преобладают северные регионы. Наибольшим своеобразием отличается группа из Шекшово 9 (Суздальское Ополье) ( Добровольская , 2023). Очевидно, что жители плодородных земель Ополья придерживались пищевой модели, которая ассоциируется с земледельческой деятельностью. Люди северных территорий могут в большей степени ориентироваться на пищевые ресурсы, предоставляемые животноводством, охотой и рыбной ловлей ( Савинецкий, Крылович , 2009). К сожалению, для сопоставления изотопных соотношений азота и углерода в палеоантропологических материалах из могильников Нефедьево I и Никольское III мы не имеем проанализированных археозоологических образцов из этих памятников, как это сделано для серий из Ярославля и Шекшово 9. Поэтому нам приходится ориентироваться на опубликованные данные по животным из культурных слоев городов Северо-Восточной Руси (Ярославль, Ростов), которые позволяют моделировать трофический шаг. Средние величины для крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиньи из культурных слоев Ростова и Ярославля составляют около 8 ‰ ( Яворская и др ., 2015). Исключение составляет крупный рогатый скот Ростова (6,3 ‰). Таким образом, ΔN чел-жив, посчитанная для людей из могильников Никольское III и Нефедьево I, составит не менее 4 ‰. Если мы принимаем за трофический шаг для изотопного соотношения азота 5–6 ‰ ( O’Connell et al ., 2012),

Рис. 1. Изотопный состав азота и углерода в костных образцах погребенных из сельских могильников: Шекшово 9 (Суздальское Ополье), Никольское III, Нефедьево I (Белозерье), Городок – Поддубье (Новгородская земля)

то для индивидов из некрополя из двух сельских могильников доля животной пищи составляет более половины трофического шага. Для сравнение: ΔN , чел-жив посчитанная для людей из могильника Шекшово 0,9–2,2 ‰, что составляет менее половины трофического шага и указывает на меньшую удельную долю белков животного происхождения ( Добровольская , 2023).

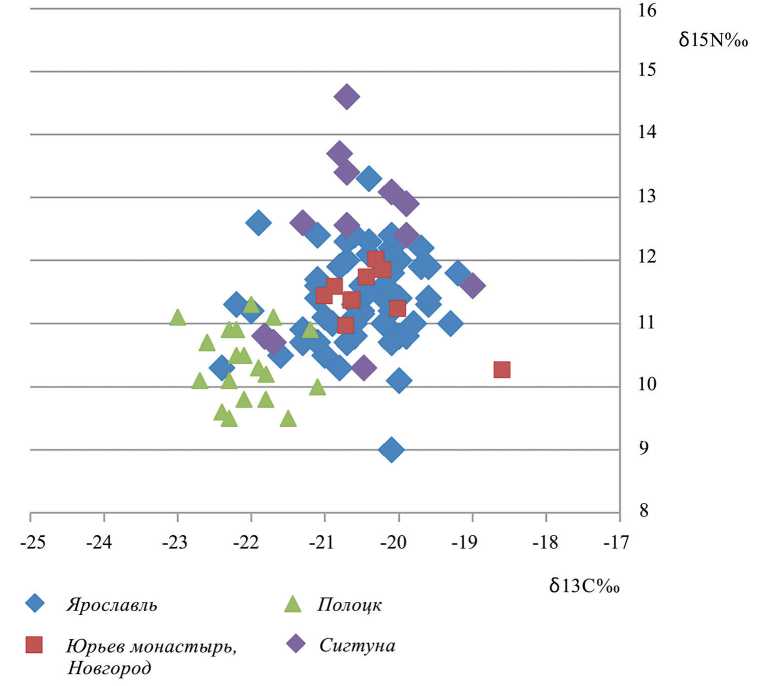

Если сериям данных по городам Северо-Восточной Руси добавим еще сопоставительные материалы: изотопный состав коллагена костной ткани индивидов из погребений столичной Сигтуны ( Kjellström et al ., 2009) и столичного древнерусского Полоцка ( Haponava et al ., 2022), то полученная картина подтвердит высказанные предположения: при всей неоднородности индивидуальных значений очевидна тенденция к проявлению различий, обусловленных природно-географическим положением (рис. 2). Этот результат поддерживает гипотезу о том, что система жизнеобеспечения города XI–XIII вв. основывалась на использовании ресурсов округи.

Другая особенность, которая проявилась с поступлением новых данных, – различия во внутригрупповом разнообразии изотопных показателей в сельских группах. Можно видеть, что из четырех представленных на графике групп три

Рис. 2. Изотопный состав азота и углерода в костных образцах индивидов из городских популяций в большей или меньшей степени формируют свои общности, в то время как индивиды из курганного могильника Никольское III характеризуются существенными различиями по изотопному составу азота и углерода. Оценить причины этого разнообразия можно будет, увеличив выборку и проанализировав специфику каждого из погребений.

Итак, не только городские, но и сельские группы характеризуются высоким разнообразием изотопных маркеров. Причины этого нам пока неясны, однако очевидно, что близкие значения изотопных показателей являются следствием сходства образа жизни членов сообщества. И наоборот, – различия в показателях маркируют разнообразие пищевых моделей, мобильности, вероятно, многих других особенностей, которые нами еще не учитываются.

Каждый раз, обращаясь к возможностям изотопного анализа, мы убеждаемся в том, что сложность этих исследований связана, как ни парадоксально, с точностью метода. Множество факторов влияют на изотопный состав образца.

Наиболее привычна для нас оценка основных пищевых ресурсов, происхождение и соотношение которых связано как с традицией хозяйствования и кулинарии, так и с локальными природными условиями. Менее известны нам факторы, связанные с физиологическими особенностями организма в различных обстоятельствах. Известен факт разнообразия изотопных показателей в пределах одного скелета, поэтому мы стремимся к отбору образцов из одинаковых частей скелета. Если это невозможно, то важно сохранять информацию о том, из какой части скелета отобран образец. В настоящее время мы стараемся отказываться от совместного рассмотрения образцов детей и подростков вместе со взрослыми. Кроме фактора грудного вскармливания возможно влияние метаболизма в период роста. Выше были приведены факты, демонстрирующие изменение обменных процессов в организме при голоде и пищевом стрессе. Эти связи сложны, но их учет позволяет постепенно делать реконструкции питания и образа жизни индивида все более четкими.

Заключение

Исследование изотопного состава азота и углерода коллагена костной ткани индивидов из городских и сельских древнерусских памятников предоставляет новые данные, демонстрирующие сложность хозяйственных и социальных сфер жизни средневековых социумов, их разнообразие. Объединение данных о 144 индивидах из опубликованных ранее (Ярославль, Юрьев монастырь Новгорода, грунтовый могильник Шекшово 9, курганно-жальничный комплекс Под-дубье II) и новых памятников (курганный могильник Никольское III и грунтовый некрополь Нефедьево I) позволяет оценить роль природно-географического фактора в формировании пищевых моделей городского и сельского населения. Основной результат состоит в том, что пищевые модели жителей города и деревни не обязательно различаются. Высокая доля белков животного происхождения встречается и в сельских группах. Умеренные величины изменчивости изотопного состава азота в коллагене костной ткани не дают веских оснований для того, чтобы видеть в среде изученных индивидов проявления длительного голода или сильного пищевого стресса, связанного с суровым постом, как это было выявлено для индивидов и групп более позднего периода. Отсутствуют индивиды с δ15N выше 13,6 ‰. Возможно, мы научимся выявлять голодающих и постящихся более успешно, но на настоящем уровне исследований нами не выявлены взрослые индивиды, рацион которых сопоставим с полностью белковым, основанным на протеинах всеядного животного, как это формируется на фоне длительного голода и катаболического стресса.