Городской архитектор дореволюционной Сызрани С. П. Щербаков: новые биографические сведения

Автор: Куракина Л.М.

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные этапы жизни Сергея Петровича Щербакова, вошедшего в историю города Сызрани как городской архитектор (1911-1916) и как председатель уездного исполнительного комитета (апрель-июнь 1918 г.) в начальный период белочешского мятежа на территории Среднего Поволжья. Несмотря на значимость занимаемых должностей биографических сведений о нем было мало. Благодаря переданным правнуком С. С. Щербаковым в феврале 2023 г. Сызранскому краеведческому музею копиям личных документов, прежде всего автобиографии и личных фотографий, были в значительной степени заполнены пробелы в описании жизненного пути С. П. Щербакова. Удалось с полной достоверностью установить имена, социальное происхождение родителей; точную дату и место рождения, годы и места учебы, работы и воинской службы Сергея Петровича в дореволюционные и послереволюционные годы; определить его место нахождения в период белочешского мятежа, с позиции самого С. П. Щербакова объяснить причины его «автоматического выхода» из рядов большевистской партии. Для города Сызрани личность С. П. Щербакова трудно переоценить. На период его служения городским архитектором пришлась наиболее активная фаза градостроительной деятельности. Город был вынужден заново застроить выгоревшую в 1906 г. центральную часть, соблюдая планомерность и определенное единство стиля, характерное для того времени, как правило, эклектики и модерна. Архитектурный облик того периода сохраняется в основном и сейчас, придавая городу неповторимый образ дореволюционного купеческого волжского города. Сохранился и Дом архитектора С. П. Щербакова, являющийся памятником культурного и исторического наследия регионального уровня.

Город сызрань, городской архитектор, «деревянный модерн», уездный исполнительный комитет, белочешский мятеж

Короткий адрес: https://sciup.org/148326978

IDR: 148326978 | УДК: 947(092)(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2023-2-3-15

Текст научной статьи Городской архитектор дореволюционной Сызрани С. П. Щербаков: новые биографические сведения

В краеведческий музей с определенной регулярностью приходят запросы от различных организаций, учреждений и частных лиц. Как правило, запрашивают сведения о конкретном человеке, населенном пункте, деятельности организации и т. п. Очередной запрос, поступивший в январе этого года, оказался необычным по своим дальнейшим результатам — информационная база музея пополнилась очень важными сведениями о значимой для Сызрани начала XX в. личности. Речь пойдет о городском архитекторе Сергее Петровиче Щербакове, занимавшем эту должность с декабря 1911 г. до 1916 г.

Градостроительная деятельность в этот период была наиболее активной. Город быстро отстраивался после разрушительного пожара 1906 г. Архитектурный облик центральной части города, сохранившийся во многом до настоящего времени, формировался именно в это время.

Имя С. П. Щербакова краеведам было известно, а вот точных биографических сведений о нем было мало и, как оказалось, были они далеко не точными. Приезд в Сызрань из Москвы потомков С. П. Щербакова, его правнука Сергея Сергеевича и праправнука Алексея Щербаковых 22 февраля 2023 г. стал значимым событием для музея и города. Сергей Сергеевич, который в силу ряда обстоятельств сам не так давно узнал историю своего прадеда, поделился с музеем копиями фотографий и документов Сергея Петровича Щербакова, в том числе его многостраничной автобиографией, написанной в 1947 г. Переданные фотографии — это первые увиденные нами фотографические изображения архитектора, принимавшего непосредственное участие в строительстве знаменитых городских зданий в стиле модерн.

Архитектурные особенности застройки г. Сызрани начала XX в. достаточно полно отражены в ряде архитектуроведческих и историко-культурологических исследований. В статье Е. А. Сысоевой рассматриваются объемно-пространственные, планировочные, стилистические особенности каменной и деревянной архитектуры Сызрани конца XIX — начала XX в. С. П. Щербаков упоминается как первый профессиональный инженер-архитектор и автор нескольких проектов городских зданий в городе [8, с. 45, 53]. Подробный анализ этапов градостроительства и архитектурной стилистики Сызрани дан в основательной монографии И. В. Бурой [1].

Интерес к личности С. П. Щербакова связан не только с его профессиональной деятельностью как городского архитектора, но и как значимого участника событий, критических для г. Сызрани и страны в целом, связанных с началом белочешского мятежа в Среднем Поволжье в июне 1918 г. В период с апреля по июнь 1918 г. С. П. Щербаков был председателем УИК (уездного исполнительного комитета) в Сызрани. Эти и последующие месяцы стали для самого Сергея Петровича поворотными в судьбе.

События белочешского мятежа исследовались целым рядом историков-краеведов, отражены в значительном количестве публикаций [2; 4; 5; 7; 9]. Большинство из них было написано либо опиралось на публикации советского периода и представляло картину драматических событий односторонне, с пози- ции большевиков. Дальнейшая судьба С. П. Щербакова, стоявшего, по сути, во главе города Сызрани в этот период, никем из исследователей не прослеживалась. Некоторые из них высказывали предположение, что вряд ли ему удалось пережить эти «смутные времена».

И вот теперь, опираясь на слова самого Сергея Петровича Щербакова (его автобиографию) и архивные документы, мы можем с определенной точностью ответить на целый ряд вопросов. Кто он такой — городской архитектор С. П. Щербаков, местный ли уроженец, как сложилась его судьба после круговорота революционных событий? Почему, будучи членом РСДРП(б) с 1904 г., активно участвующим в партийной жизни в дореволюционный период, он, попав в водоворот событий гражданской войны, «автоматически выходит», по его выражению, из рядов партии? Что могло привести к подобному «выходу»? Как складывалась жизнь С. П. Щербакова до и после белочешского мятежа?

Итак, Сергей Петрович Щербаков родился 5 (18 — по новому стилю) июля 1882 г. в Сызрани, входившей тогда в Симбирскую губернию1. Отец Сергея Петр Иванович работал приказчиком на кустарно-кожевенном заводе, относился к мещанскому сословию. Мать Елизавета Григорьевна, крестьянка Княгининского уезда Нижегородской губернии. Отец умер в 1888 г. в возрасте 36 лет от чахотки, которую он получил, находясь добровольцем в Сербской армии, участвующей в войне с Турцией в 1876 г.

После смерти мужа мать Сергея вышла вторично замуж за письмоводителя Сызранского реального училища Разумова. Отчим получал жалованье 30 р. в месяц. В семье кроме Сергея были еще младшие брат и сестра. Денег не хватало. И Сергей, будучи учеником реального училища, с 14-ти лет стал подрабатывать репетитором («помогать неуспевающим ученикам в учебе»). Сам он «учился отлично». Одним из его учеников был Николай Елизаров, племянник Марка Тимофеевича Елизарова, мужа Анны Ильиничны Ульяновой, впоследствии первого народного комиссара путей сообщения, а затем народного комиссара по делам страхования и борьбы с огнем.

Особенно усиленно Сергей работал в 6-м и 7-м классах училища, чтобы «скопить немного денег для продолжения образования в Высшем учебном заведении». В 1900 г. Сергей окончил реальное училище, уехал в Петербург, сдал конкурсный экзамен и поступил в Технологический институт. В первый год обучения ему было трудно, так как «скопленных денег не хватило, приходилось голодать и пользоваться помощью общества технологов»2. Со второго курса Сергей стал получать стипендию этого общества в 30 р. и его материальное положение улучшилось.

В 1902 г., находясь во время летних каникул в Сызрани, принял участие вместе с товарищами по реальному училищу Добролюбским и Топорковым в со- здании «революционно настроенной группы», в рамках которой они печатали воззвания, разбрасывали и расклеивали их, издавали журнал, подыскивали сочувствовавших.

В 1904 г. в институте Сергей стал секретарем литературного кружка. Осенью того же года по предложению студента Сухова вступил в члены РСДПР (б), был назначен пропагандистом Невского, а в 1905 г. Василеостровского района.

Сведения о том, что С. П. Щербаков был членом РСДРП (б) с 1904 г., подтверждаются и из других источников. В частности, в справочнике «Большевистский актив Куйбышева (Самары) в доежовский период, 1919‒1937 годы», составленном Д. Л. Кушнером, упоминается С. П. Щербаков как «участник революционного движения, член РСДРП — РКП(б) в 1904‒1906 гг. и в 1918 г.» [3]. Данная информация основана на биографической справке из «Материалов по образованию Орского промышленного округа»1.

Осенью 1905 г., когда «началась забастовка в институте», Сергей был «лишен стипендии», и ему пришлось уехать на родину. В Сызрани он продолжил партийную работу «в качестве ответственного пропагандиста: организовывал рабочие кружки по изучению марксизма и рабочего движения среди железнодорожников и пекарей». Работа была прервана 5/18 июля 1906 г., когда в городе вспыхнул пожар. Сергей после этого до осени жил в деревне. После возвращения в город поступил на работу «десятником к подрядчику железобетонных конструкций Шехтману».

В 1907‒1908 гг. он держал «явочную квартиру», получал из Женевы нелегальную литературу, «поступив преподавателем в Сызранскую женскую гимназию, вел пропаганду в организованном ученическом кружке»2. В справочнике Д. Л. Кушнера этот период отмечен в биографии С. П. Щербакова как «1906‒1909 — преподаватель математики» [3]. Сергей Петрович Щербаков как преподаватель женской гимназии упоминается и в «Справочной книжке и адрес-календаре Симбирской губернии» за 1910 год [6]. Но здесь, вероятно, были отражены сведения, собранные в предыдущем году.

Как пишет сам Сергей Петрович, в 1909 г. он «снова поехал в Петербург, чтобы продолжить образование в институте», который окончил с отличием в начале 1911 г. Это подтверждается дипломом Санкт-Петербургского технологического института за номером 446, диплом хранится в личном архиве потомков С. П. Шербакова. Содержит следующие сведения: «Технологический Институт Императора Николая I сим объявляет, что Сергей Петрович Щербаков, из мещан, 28 лет от роду, православного вероисповедания, по окончании в 1911 года полного курса наук по механическому отделению, подвергался испытанию в Экзаменационной Комиссии и оною 25 января 1911 года удостоен звания инженер-технолога, а потому при поступлении на Государственную службу на штатную должность техника имеет право на утверждение в чине X класса и вообще пользуется всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи с званием инженер-технолога соединяемыми. В удостоверение чего и дан сей диплом за надлежащею подписью с приложением Институтской печати. С.-Петербург, Февраля 4 дня 1911 года»1.

«По окончании института поступил механиком на Казанский пороховой завод», а в конце года «был приглашен на должность городского архитектора в Сызрань, в городскую управу»2.

О периоде работы в должности городского архитектора Сызрани (конец 1911–1916) С. П. Щербаков ничего не пишет в автобиографии. Однако в архивных документах этого периода сохранилось немало сведений о нем как архитекторе. В личном архиве потомков С. П. Щербакова сохранилась и фотография, сделанная в Сызрани в далеком 1916 году, когда Сергею Петровичу было 34 года.

Рис. 1. Фотография С. П. Щербакова на «Свидетельстве личности», 1916 год, фотоателье «К. Махницкий. Сызрань»

Имя С. П. Щербакова, в одном месте называемого инженером, в другом архитектором, упоминается в материалах заседания Сызранской городской думы от 8 марта 1912 г. при рассмотрении 15-го вопроса. Вместе с заведующим водопроводом техником И. М. Кузнецовым Сергей Петрович приглашался в качестве эксперта по вопросу о перерасходе средств на строительство в Сызрани плотины и мельницы3.

Подпись С. П. Щербакова стоит на ряде документов 1912‒1916 гг., связанных со строительством значительного числа зданий в центральной части города. Например, здания первой женской гимназии, строительство которого началось в 1907 г., а завершилось в 1914 г., и ставшего самым высоким строением на главной городской улице — улице Большой (ныне ул. Советской). В настоящее время в этом здании располагается филиал Самарского государственного технического университета.

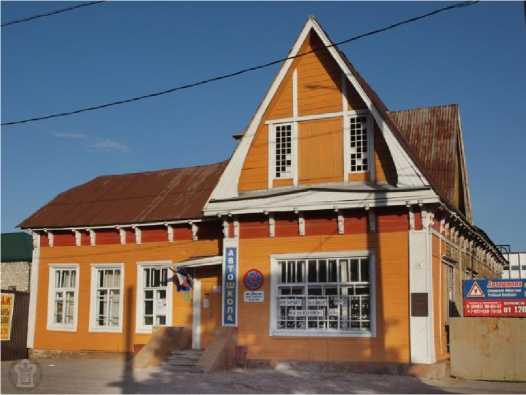

С. П. Щербаков вошел в архитектурную историю Сызрани не столько как автор проектов, а сколько как инженер, технолог, организатор строительных работ. Его «визитной карточкой» принято считать жилые здания, выполненные в стиле так называемого «деревянного модерна». Классическим примером этому может служить жилой дом, особняк, построенный для городского главы, сызранского купца 1-й гильдии М. В. Чернухина. Сейчас это выставочный зал, структурное подразделение краеведческого музея г. о. Сызрань, памятник архитектуры федерального значения.

Рис. 2. Дом городского главы М. В. Чернухина, ул. Свердлова (Посадская), 2

Известный исследователь архитектуры г. Сызрани И. В. Бурая пишет: «Особняк Чернухина — яркий образец деревянного модерна со стилизованным использованием традиции русского зодчества и приемов обработки дерева пропильной резьбой, характерной для Сызрани и других регионов Поволжья» [1, с. 111]. В том же стиле, но несколько скромнее, Сергей Петрович построил и собственный дом.

Следующим периодом, отмеченным С. П. Щербаковым в автобиографии, является Первая мировая война. Он пишет, что «после начала Первой мировой войны был мобилизован в армию», «прошел военное обучение и служил коман- диром 156-го артпарка при артиллерийской лаборатории в Москве». По сведениям других источников, начало его службы в армии относится к 1916 г. [3].

Рис. 3. Дом мещанина С. П. Щербакова, ул. Комсомольская (Песчаная), 4

«Во время Февральской революции был членом Военно-технического комитета». После победы Октябрьской революции был «избран общим собранием командиром парка», но тот был вскоре ликвидирован. Сергей «был направлен военно-техническим комитетом в конце 1917 г. на Западный фронт в г. Минск, где был принят на работу в Комиссариат народного хозяйства Западной области и фронта в качестве инженера-ликвидатора X армии (в г. Молодечно)»1. В его обязанности входили сбор и сохранение военного имущества армии.

В Минске Сергей Петрович находился до 5 февраля 1918 г., «по день немецкого наступления после неудачи Брестских переговоров». В этот день Сергей был в Минске, на совещании. После приказа вместе с другими участниками совещания эвакуировался в Москву. Из Москвы уехал в Сызрань. Здесь он вступил в местную большевистскую организацию и был избран председателем городского совета, а затем «в апреле 1918 г. председателем Сызранского уездного исполнительного комитета».

Этот период жизни Сергея Петровича находит свое подтверждение в архивных документах, отражающих деятельность городских органов власти. В «Журнале заседания Сызранского совета по управлению городом» от 5 апреля 1918 г., «Журнале заседания бюджетно-финансовой комиссии» от 10 апреля 1918 г. он выступает как «председатель совета по управлению городом»2. В журнале № 85 пленарного заседания исполнительного комитета совместно с рабочей секцией и комиссарами совета крестьянских и рабочих депутатов гор. Сызрани 30 мая 1918 г. С. П. Щербаков выступает как «председатель исполкома Совета»1.

В своей биографии Сергей Петрович подробно описывает события, происходившие в Сызрани в период белочешского мятежа мая‒июня 1918 г. Для большей точности приведем этот фрагмент автобиографии без сокращений. Он пишет: «В начале мая я выехал в командировку в г. Москву для доклада правительству о современном политическом и военном положении г. Сызрани, важном железнодорожном и стратегическом пункте. Я представил свой доклад и имел беседу с тов. Механошиным и Склянским. По возвращении в г. Сызрань я узнал, что на станции стоит несколько эшелонов враждебно настроенных чешских солдат.

25 или 26 мая было получено сообщение о выступлении чехов в Пензе, эти эшелоны вскоре прибыли в Сызрань и объединились со стоящими здесь чехами, заняли станцию и близлежащий винный склад [здесь хранилось оружие].

Секретариат и дела исполкома были эвакуированы в уезд и всю следующую ночь я провел на телеграфе, ведя разговор с Москвой по прямому проводу о создавшемся положении. Получив под утро из Москвы распоряжение ознакомить чехов с воззванием Чешского комитета и председателя его Массарика, осуждавшим чехов за их антисоветские выступления, я с сотрудником чрезвычайной комиссии отправился на станцию.

В чешском штабе согласились прекратить свои выступления против советской власти, если с нашей стороны не будет выступления против них, и обещали покинуть город. В распоряжении исполкома был один конный отряд (Вольский), красногвардейский отряд, в основном железнодорожный, с занятием станции был распылен, в городе же оставались единицы.

На следующий день я собрал исполнительный комитет и доложил ему о происходящем. Исполком избрал комиссию для дальнейших переговоров с чехами, в результате которых было достигнуто соглашение о сохранении существующего положения и об уходе чешских эшелонов на восток»2.

До 16 июня в Сызрани было спокойно. Но в ночь на 16 июня Красная армия неожиданно вышла из города, и в нем в результате распространившихся слухов о возвращении чехов вспыхнуло восстание. «Я, пишет С. П. Щербаков в автобиографии, узнал о происшедшем слишком поздно, когда уже толпа враждебно настроенных и подстрекаемых двигалась к моей квартире. Предупрежденный рабочим пекарем я бежал за город, а семью мою укрыли на окраине города. Я спрятался вблизи города в поселке Майорский Ключ, в саду знакомого плотника Миронова. Здесь я скрывался около месяца, будучи отрезанным открывшимся фронтом, но в надежде на наступление Красной армии»3.

С. П. Щербаков предпринял попытку вернуться в город после 5 июля, когда Красная армия на короткий срок заняла Сызрань, но с дороги ему пришлось вернуться назад, так как в это время части Красной армии ушли из города в связи с наступлением «учредиловцев». Не надеясь на скорое освобождение города, сознавая опасность своего положения, он решает пробираться через фронт к частям Красной армии, окружным путем через Смолькино, Еремкино, Озерки в Уваров-ку. Он вышел к авангарду армии (дивизия Гая). Здесь встреченный им знакомый товарищ Мясников помог Сергею добраться до Москвы. (В краеведческой литературе Мясников упоминается как командующий Поволжским фронтом, который 16 июня 1918 г. отдал приказ об эвакуации частей Красной армии из Сызрани) [7, с. 45].

В Москве Щербаков обращается к М. Т. Елизарову и начинает работать «по его приглашению» в комиссариате по делам страхования и борьбы с огнем инженером пожарно-технического отдела. После освобождения в начале октября 1918 г. Сызрани и Самары командируется «в эти города для выяснения состояния и организации пожарной охраны».

В Сызрани Сергей Петрович «нашел свою квартиру разбитой, семьи же в городе не оказалась». По возвращении в Москву «тоска по детям и боязнь за них» заставила Сергея отказаться от дальнейшей работы в комиссариате и поехать обратно в Сызрань. Ему удалось найти детей и свою мать в Уфе. Но вот вернуть свое положение в городе и партии ему не удалось. В своей биографии С. П. Щербаков об этом пишет так: «За время своих скитаний и переездов я уже потерял свою связь с партией, в Сызрани были уже другие товарищи и я таким образом автоматически вышел из партии»1.

Вероятно, это был наиболее драматичный и поворотный период в судьбе С. П. Щербакова. Он не вернет свое членство в партии, он не будет больше занимать административные должности. В последующем его работа будет связана только с инженерно-техническими должностями. Не ясно до конца, что произошло в этот период с его семьей. Он пишет, что нашел своих детей, но ничего не пишет о жене. Из сведений, полученных из автобиографии сына Сергей Петровича Бориса Сергеевича Щербакова, написанной в 1950 г., можно предположить, что первая семья распалась. Неизвестно, как звали и кем была первая жена С. П. Щербакова. Есть только информация, что в этом браке были две дочери: Щербакова Елизавета Сергеевна, 1909 года рождения, по данным на 1950 г., она проживала в Монино Московской области, работала инженером на камвольном комбинате; Щербакова (Муску) Нина Сергеевна, 1913 года рождения, жила в г. Троицк2.

Второй женой Сергея Петровича стала Валентина Андреевна Щербакова (с мужем были однофамильцами), родившаяся в 1896 г. В этом браке в Сызрани 15

марта 1923 г. родился сын Борис. По этой линии родства сохраняются документы Сергея Петровича Щербакова. Данные события предположительно произошли после его участия в гражданской войне.

В апреле 1919 г. он поступил «сначала добровольцем в полк Троцкого Чапаевской дивизии, а затем был назначен военным комиссариатом как специалист помощником командира 1-го Советского понтонного батальона». Во время двухлетнего пребывания в Красной армии (до июня 1921 г.) «занимал разные посты: командир рабоче-инженерной дружины, производитель работ 3-го участка Сим-губвида и т. д.». После демобилизации «служил в разных советских учреждениях по специальности инженера-строителя и топографа в городах Сызрань, Самара и Орск Чкаловской (ныне Оренбургской) области». В Сызрани «в течение 5 лет работал уездным и окружным инженером при исполкоме. Два раза стоял во главе организации по борьбе с наводнениями р. Волги, а также с 1933 по 1936 г. выполнял особые поручения Советской власти»1.

В 1934 г. С. П. Щербаков с семьей уезжает в Орск. Об этих событиях более подробно пишет сын Борис. По воспоминаниям сына, «с 1928 по 1936 год родители имели дом в Сызрани, а после переезда в Москву дом был продан». В Сызрани Борис в возрасте 7 лет пошел в школу и окончил 4 класса (1934). «Затем отца перевели работать в г. Орск» и Борис 5-й и 6-й классы оканчивал в Орске в 1935, 1936 гг.2

В 1936 г. ввиду болезни жены и сына малярией и безуспешного лечения Сергею Петровичу пришлось уехать из Орска в Москву. Здесь он работал инженером-сметчиком в Наркомводе (Народный комиссариат водного транспорта). После разделения Наркомвода на два комиссариата продолжал работать в Комиссариате морского флота»3.

В сентябре 1948 г. в возрасте 66-ти лет после кровоизлияния в мозг Сергей Петрович был парализован, лишился речи. Ухаживала за ним жена Валентина Андреевна. Она лишь на год пережила своего мужа, умершего 14 января 1954 г.

Потомки Сергея Петровича Щербакова по линии сына проживают в Москве. Сын Щербаков Борис Сергеевич (15.03.1923–21.04.1995) принимал участие в обороне Ленинграда (78-й стрелковый полк), был дважды ранен. Затем учился в Ленинградском артиллерийско-техническом училище зенитной артиллерии сначала в Ленинграде, а затем с ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. в г. Томске. После окончания училища был направлен в г. Москву, оттуда в 139-й ЗАП техником по приборам, через три недели был назначен арттехником дивизиона в г. Куйбышев в 1088-й ЗАП. В мае 1943 г. переведен в 1856-й ЗАП, с которым прошел до г. Будапешта. В декабре 1945 г. полк был расформирован и Борис прибыл в Москву, направлен в НИИ-5 в качестве техника-лаборанта1, где работал все последующие годы. Ушел из жизни Б. С. Щербаков в 1995 г.

Следующими поколениями С. П. Щербакова стали внук Щербаков Сергей Борисович (13.11.1946 г.), правнук Щербаков Сергей Сергеевич (11.09.1972 г.), праправнуки Щербаковы Алексей Сергеевич (14.04.2007 г.) и Денис Сергеевич (23.11.2012 г.).

Итак, мы узнали о городском архитекторе С. П. Щербакове значительно больше, но, как оказалось, далеко не все. Нет сведений о первой семье: жене, двух дочерях, их потомках. Требует уточнений и период деятельности, наиболее значимый для нашего города, когда С. П. Щербаков занимал должность городского архитектора. Скорее всего, он не был автором проектов зданий, построенных в период 1911‒1916 гг. Занимал ли он должность архитектора только номинально? Сводилась ли его роль только к инженерно-технологическим расчетам? Все это нам предстоит еще выяснить.

Список литературы Городской архитектор дореволюционной Сызрани С. П. Щербаков: новые биографические сведения

- Бурая И. В. Архитектура Сызрани конца XVII - начала XX века. Сызрань: Полиграфия, 2008. 176 с. Текст: непосредственный.

- Варешин А. М., Дедков Б. П., Пономарев А. М. Город Сызрань: историкоэкономический очерк. Куйбышев: Кн. изд-во, 1968. 232 с. Текст: непосредственный.

- Кушнер Д. Л. Большевистский актив Куйбышева (Самары) в до-ежовский период, 1919-1937 годы: справочник. URL: https://iamkushner.com/ru/istoricheskie-momenty/o-proekte/shi/sherbakov-sergei-petrovich (дата обращения: 28.05.2023). Текст: электронный.

- Линькова А. П., Дюльдин А. П. Формирование новых органов власти в 1917-1918 гг. // Город Сызрань: очерки географии, истории, культуры, экономики: в 2 томах / составитель Е. Г. Мочалова; научный редактор П. С. Кабытов. Сызрань: Ваш взгляд, 2008. Т. 1. С. 212-219. Текст: непосредственный.

- Мочалова Е. Г., Дьяченко М. Б. Сызрань: историко-культурное краеведение: в 2 томах / под редакцией Е. Г. Мочаловой. Самара: Ваш взгляд, 2020. Т. 1. 336 с. Текст: непосредственный.

- Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии. Издание Симбирского губ. статистич. комитета / под редакцией секретаря комитета В. А. Виноградова. Симбирск: Губернская типография, 1910. 286 с. URL: https://istmat.org/files/uploads/55335/1910_spravochnaya_knizhka_i_adres-kalendar_simbirskoy_gubernii.pdf (дата обращения: 28.05.2023). Текст: электронный.

- Сызрань: годы и люди / cоставители В. С. Морозенко, О. А. Портнягин. Куйбышев: Кн. изд-во, 1983. 224 с. Текст: непосредственный.

- Сысоева Е. А. Особенности деревянной и каменно-деревянной архитектуры Сызрани конца XIX - начала XX века // Вестник ТГАСУ. 2015. № 6. С. 45-54. Текст: непосредственный.

- Хлебодаров С. А. Год восемнадцатый, военный.. // Город Сызрань: очерки географии, истории, культуры, экономики: в 2 томах / составитель Е. Г. Мочалова; научный редактор П. С. Кабытов. Сызрань: Ваш взгляд, 2008. Т. 1. С. 220-235. Текст: непосредственный.