"Горы" на "Чертеже земли Нарымского города" С.У. Ремезова

Автор: Барсуков Е.В., Чрная М.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена уникальному источнику - «Чертежу земли Нарымского города» из «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова. Чертеж представляет пространственно-графическую модель, в условно-схематичной форме воспроизводящую действительность конца XVII в. Он охватывает территорию Нарымского и Кетскогоуездов, что на современной административной карте соответствует северной части Томской обл., известной под названием «Нарымский край». Обосновывается информационный потенциал чертежа, на котором зафиксированы разнообразные данные по истории, географии, этнографии, сведения о системе расселения и инфраструктуре этой территории в конце XVII в. Анализируется один из элементов чертежа, передающий положительные формы рельефа, рассматривается вопрос его достоверности и историко-культурного значения для обитателей Нарымского края, предложен определенный методический алгоритм решения этой проблемы. Установлено, что для обозначения возвышенностей картограф использовал два типа условных знаков: изображение горы или гряды гор и утолщенные линии. Проведенное исследование позволяет сделать заключение о том, что «горы» на «Чертеже земли Нарымского города» обозначают реальные природно-географические особенности Нарымского края, которые зафиксированы путешественниками и исследователями Сибири XVII-XIX вв., запечатлены в устных преданиях местного населения и подтверждаются современной естественно-географической ситуацией. С. У. Ремезов отобразил возвышенные элементы ландшафта, исходя из их практической пользы в освоении земель.

«чертеж земли нарымского города», с.у. ремезов, «горы», xvii–xix вв., историко-географический контекст, методика анализа пространственных знаков

Короткий адрес: https://sciup.org/145146862

IDR: 145146862 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.120-128

Текст научной статьи "Горы" на "Чертеже земли Нарымского города" С.У. Ремезова

Процесс освоения Сибири нашел отражение в разнообразных картографических материалах. В их число входили и географические чертежи, прилагавшиеся к описаниям новых земель («росписям») и ставшие уже в XVII в. массовыми отчетными документами, которые составлялись по требованию правительства. Такая постановка дела позволяла центральной и местной администрации направлять, отслеживать, контролировать, регулировать процессы заселения и освоения сибирских пространств.

История изучения наследия С.У. Ремезова начинается с момента издания «Чертежной книги Сибири» в конце XIX в., что сделало этот уникальный документ доступным для большого круга исследователей. За последующие почти 150 лет обращения к богатой информации атласов сформировался широчайший круг научной литературы [Андреев, 1940; Гольден-берг, 1990; Уманский, 1996; Матвеев, 2009; Тихонов, 2013; и др.]. Специалисты разного профиля анализировали содержание ремезовских карт, исходя из специфики своих научных направлений и конкретных задач. Не имея возможности дать сколько-нибудь развернутый историографический обзор, отметим несомненный вклад наших предшественников в раскрытие информационного потенциала этих карт.

В атласах С.У. Ремезова сгенерирован огромный массив первичных материалов, собранных и составленных на местах. Это тем более важно, что значительный объем исходных данных погиб при разных обстоятельствах, а отобранные из них и систематизированные сведения сохранились только в ремезовских «чертежных книгах». Как всякий картографический документ, чертежи С.У. Ремезова представляют пространственно-графическую модель, в условно-схематичной форме воспроизводящую действительность. При создании карт шло неизбежное обобщение отображаемых реалий, которое подразумевало и обязательный отбор наиболее существенных, значимых. Картосоставитель выбирал объекты из природного и исторического ландшафта и средства их изображения на чертеже [Чёрная, 2002, с. 10–13]. В своей избирательности С.У. Ремезов не только руководствовался задачей нанесения на карту особенностей местности, но и был озабочен отбором нужных элементов с точки зрения их полезности при освоении земель. В представлении об иерархической значимости составных частей карты служилый человек, сын боярский, выполнявший свою работу «по указу Великого государя», ставил практическую полезность и достоверность изображаемых объектов на первое место.

Разумеется, необходимо критически и дифференцированно подходить к оценке степени адекватности отображения объектов на ремезовских чертежах. За- дача данной работы – проанализировать один из элементов под названием «гора»/«горы» и разобраться, какие за ним скрываются географические и исторические факты. Сделаем это, обратившись к «Чертежу земли Нарымского города» из «Чертежной книги Сибири» [1882, л. 10]. Настоящей статьей мы открываем серию публикаций, посвященных детальному историко-географическому и археологическому анализу этого уникального источника.

Как отмечает А.В. Контев, на русских картах название «гора» вообще отсутствует вплоть до конца XVII в. и появляется только на чертежах С. Ремезова [2022, с. 163]. Он же цитирует мнение Ч. Кудачино-вой о том, что горы на русских чертежах «либо уменьшали… до коротких жирных полос, которые почти не отличались от водных потоков, либо игнорировали их для обильного изображения рек… Не было никакой очевидной необходимости изображать их. Они играли незначительную роль, если таковая вообще существовала, в русском мире… В отличие от рек, естественные возвышенности были слишком причудливыми и не имели особой ценности, которая сделала бы их достойными быть представленными» [Там же, с. 163–164].

Возвышенностина «Чертеже земли Нарымского города»

Проанализируем «Чертеж земли Нарымского города» (далее «Чертеж»), на котором зафиксированы объекты «гора»/«горы», и попробуем выяснить, почему С.У. Ремезов счел «их достойными быть представленными». На момент создания «Чертеж» охватывал Нарымский и Кетский уезды, населенные в основном селькупами, а также южную часть Сургутского уезда, включавшего бассейны Васюгана и Тыма, где население, видимо, было смешанным - селькупо-хантыйским. Зафиксированная на нем территория на современной карте локализуется в северной части Томской обл., практически полностью занимая четыре крупнейших ее района. Эта территория, несмотря на неоднократные административные преобразования, известна под названием «Нарымский край».

«Визитной карточкой» региона является высокая степень заболоченности, что подразумевает низменный ландшафт. Объем сведений об особенностях рельефа даже в конце XIX в. был достаточно скромным, тем не менее в немногочисленных работах обобщающего характера выводы однозначны: «Гор на всем пространстве Нарымского края нет» [Костров, 1872, с. 1]; «Нарым значит болото, болотная страна, что вполне правильно характеризует эту местность, совсем небогатую возвышенностями» [Плотников, 1901, с. 1, 3]. В контексте этих выводов несомненный

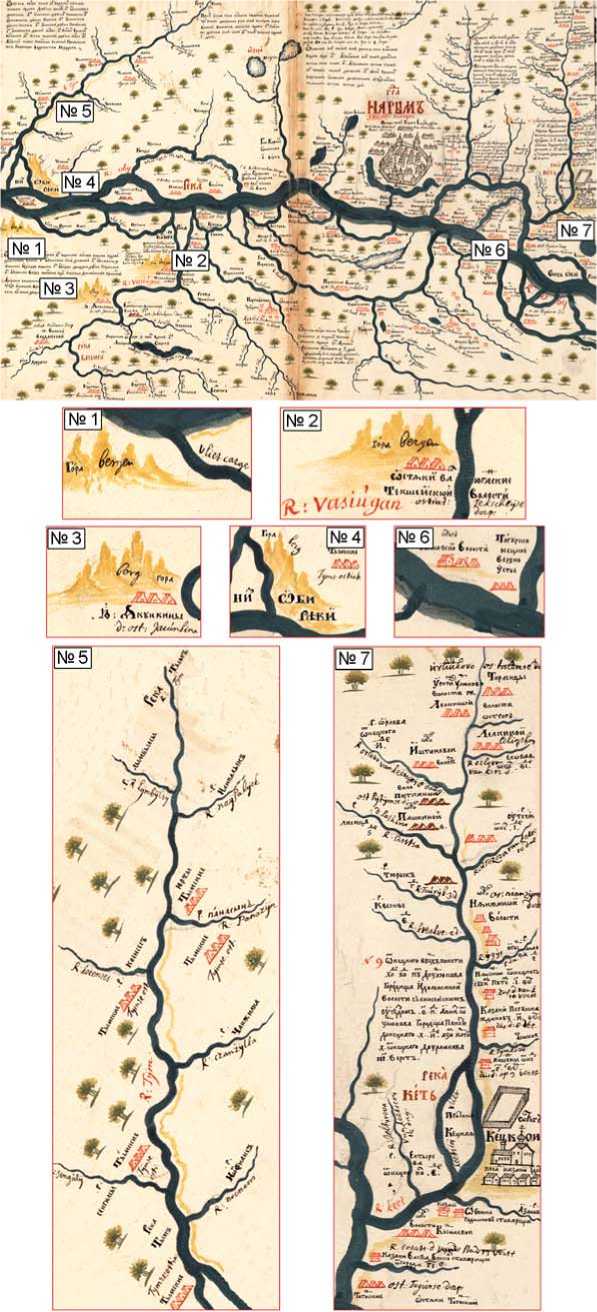

Положительные формы рельефа на «Чертеже земли Нарымского города» С.У. Ремезова [Чертежная книга…, 1882, с. 10].

интерес представляет «Чертеж земли Нарымского города», даже беглое знакомство с которым формирует друго е представление о природно-географической ситуации в крае. Среди использованных С.У. Ремезовым условных обозначений имеются знаки, однозначно интерпретируемые как положительные формы рельефа, т.е. разного рода возвышенности, причем не скольких видов (см. рисунок ). В свете сформировавшихся представлений о Нарымском крае данная деталь выглядит нелогично. При этом на «Чертеже Томского города» (сопредельного с Нарымским), в границы которого попадают северные отроги Кузнецкого Алатау, не зафиксировано ни одного подобного обозначения [Чертежная книга…, 1882, л. 11].

Возможно, явный для XVII в. дефицит сведений по географии отдаленных уголков Сибири, одним из которых был Нарымский край, являлся причиной неточностей и ошибок, в т.ч. в передаче рельефа. Иллюстрацией служит изданный Н. Витсеном «План города Нары-ма», где за селитебной территорией располагается уходящая «пиками в небо» горная гряда – нонсенс для болотистого Принарымья [Окладная книга…, 2015, с. 186–187].

В качестве рабочей гипотезы предположим, что С.У. Ремезов использовал условные знаки для положительных форм рельефа не формально, а имея объективные основания, что было связано с системой жизнеобеспечения местных обитателей, информацией о которых обладали картографы XVII в. Проанализируем гипотезу в контексте современных географических знаний и сведений письменных источников, чтобы определить значение указанных элементов рельефа в жизни местного населения.

С.У. Ремезов для обозначения положительных форм рельефа использовал два типа условных знаков, которые принципиально различаются манерой исполнения, но окрашены в желто-коричневый цвет разной степени интенсивности. Первый, несомненно, связан с изображением гряды гор либо отдельной горы. Графическая идентичность их исполнения на «Чертеже» позволяет объединить эти знаки в одну группу. Кроме того, та- кие изображения дополнены уточняющей надписью на русском и голландском языках. Зафиксировано два варианта: в одном случае указатель «гора» дополняется голландским «berg», в другом тот же русский термин приводится с ударением на первый слог («го́ ра») и сопровождается голландским словом «bergen», что, видимо, указывает на множественное число.

Второй тип условных знаков - утолщенная линия, окрашенная аналогично «горам» в желто-коричневый цвет. Как правило, это обозначение приурочено к долинам крупных рек, линия идет параллельно руслу, зачастую повторяя его изгибы. В случае, если условное обозначение пересекает какая-либо река или ее приток, линия прерывается и продолжается на другом берегу.

Уже первые путешественники и исследователи, непосредственно знакомые с краем, сходились во мнении, что все природные возвышенности здесь связаны с речными руслами. Местное население называло их увалами и береговыми утесами [Костров, 1872, с. 1]. На «Чертеже» условные обозначения возвышенностей также связаны с основными водотоками, что наглядно демонстрирует особенность их локализации: знаки привязаны лишь к четырем рекам – Обь, Тым, Васюган, Кеть. Это не удивительно, даже во второй половине XIX в. значительные «увалы и береговые утесы» упоминались только применительно к Оби, Кети и Васюгану [Там же].

Самая северная возвышенно сть расположена на левом берегу Оби приблизительно напротив дельты Тыма (см. рисунок, № 1). Она обозначена рисунком гор и надписью «го́ ра – bergen» (множественное число). Горы начинаются у нижнего устья протоки «Карге» и тянутся параллельно обскому руслу до границы чертежа. На этом отрезке долина Оби обладает ярко выраженной асимметрией. На левобережье надпойменные террасы встречаются редко, занимая небольшие площади. В основном они сосредоточены на правобережье, в то время как русло располагается у левого борта долины и подходит к водораздельному плато - «материку», обнажая его геологическое строение в высоких ярах Чагином, Висковом, Каргинском [Природа…, 1968, с. 13–14]. Эти «материк» и яры хорошо знало местное население и зафиксировали посещавшие Среднее Приобье исследователи и путешественники. Одним из первых их упоминал русский посланник в Китай Н. Спафарий, проследовавший по Оби в 1675 г.: «…яр Весков, а на нем лес: кедровник, пихта, ельник, таволга и иной многой. Да по конец того Вескова яру юрты остяка Веска…» [Путешествие…, 1882, с. 64]. Вероятно, своим названием яр обязан именно остяку Веску. О ярах этого отрезка Оби подробно повествовал Г.Ф. Миллер в середине XVIII в.: «Бесков яр, по-остяцки: на нарымском языке Wes-madschi, а на сургутском языке Wes-jach-wont, возвышенный обрывистый берег на левой стороне реки… который, по словам остяков, должен быть связан с неоднократно упоминавшимся так называемым материком. Здесь он, однако, простирается вдоль Оби лишь на 4 версты, где его снова сменяют низкие места… Кычагин яр, по-остяцки Seajago-wont, на левом берегу, в 24 верстах от предыдущего Бескова яра, продолжением которого он является и простирается на 2 версты» [Сибирь…, 1996, с. 200].

Висков яр интересен еще тем, что в его обнажениях в июле 1912 г. проводились палеонтологические раскопки. «Холмы Вескова яра» осмотрел финский исследователь К. Доннер. Он намеревался найти скелет мамонта, но из-за твердости грунта и нехватки времени успел обнаружить лишь несколько крупных костей, видовая принадлежность которых осталась невыясненной [Доннер, 2008, с. 44]. Именно «Весков яр» упоминается в источниках чаще всего; видимо, он выделялся физическими характеристиками и внушительным внешним видом. Кроме того, по данным XIX в., он использовался как ориентир для определения северной границы Нарымского края, проходившей «в 4 верстах от урочища Висков-яр» [Плотников, 1901, с. 1].

Фрагмент водораздельной равнины рассматриваемого района отделяется от долины Оби, представленной на левобережье только поймой, отчетливо выраженным в рельефе крутым уступом высотой 30–40 м над поверхностью поймы, 40–50 м над урезом воды. Обь вплотную подходит к равнине лишь в нескольких местах, образуя высокие обнаженные яры [Природа…, 1968, с. 11–12]. Сам «материк» тянется параллельно Оби на несколько десятков километров, то приближаясь к руслу, то удаляясь от него. В современном Александровском р-не этот фрагмент водораздельной равнины фигурирует под названием «Полуденная гора».

На фоне низменных ландшафтов Нарымского края «материк» выделяется прежде всего выходящими к реке высокими ярами, которые местное население и путешественники могли воспринимать как горы, что отразилось в топонимике (например, «Полуденная гора»). Приобская часть левобережной равнины, расчлененная многочисленными речками и ручьями, хорошо дренируется, поэтому ее заболоченность минимальна. Эта «прогрессивно о сушаемая территория» в советское время рекомендовалась для первоочередного хозяйственного освоения [Там же, с. 11]. Современные трубопроводы и связанные с ними коридоры коммуникаций на севере Томской обл. располагаются именно на возвышенном левом берегу. В настоящее время здесь находятся поселки Вертикос и Октябрьский. В этом же районе известен пос. Карга (Усть-Карга). В конце XIX в. его заселяли русские крестьяне, хотя он располагался на землях инородцев Тымской вол. [Плотников, 1901, с. 183, 245–246].

Геоморфологическая ситуация способствовала появлению рядом с поселком небольших пахотных угодий и огородов, что для Нарымского края было важным показателем перспективности освоения [Карта населенных мест…, 1914].

Изображения гор, идентичные вышеописанным, есть и в двух пунктах на левобережье Васю-гана. На приустьевом участке знак сопровождается надписью во множественном числе «го́ ра – bergen» (см. рисунок , № 2), в среднем течении реки, где русло образует огромную излучину, – надписью в единственном числе «гора – berg» (см. рисунок , № 3). Логично предположить, что указанные С.У. Ремезовым возвышенности в бассейне Васюгана связаны с долиной реки, ее надпойменными террасами и сопредельными участками водораздела. Исследователи и путешественники неоднократно замечали, что Васюган в нижнем течении значительно отличается от Оби, причем именно наличием выходящих к руслу возвышенных берегов и высоких яров [Шостакович, 1877, с. 5]. Это характерно и для его притоков, например Чижапки, о берегах которой местные говорили: «Такие горы, что шапка валится с головы, когда смотришь на вершину» [Там же, с. 3].

В XIX в. выделяющиеся на фоне однообразия равнинных нарымских пейзажей комплексы высоких, выходящих к Васюгану мысов и яров-обнажений местное население называло скалами и связывало с ними различные предания. По сохранившимся письменным свидетельствам второй половины XIX в. их известно более десятка [Плотников, 1901, с. 194–202]. Поэтому обозначения С.У. Ремезовым возвышенностей в бассейне Васюгана воспринимаются как должное. Но нужно иметь в виду, что «горы» указаны на конкретных участках левобережья и только в двух местах, хотя, по письменным сведениям, яры-«скалы» встречаются на всем его протяжении.

Проанализируем локации указанных С.У. Ремезовым «гор», используя современные сведения о рельефе и геоморфологических особенностях долины Васю-гана. На его левобережье в нижнем течении прослеживается высокий берег, но он ничем не отличается от противоположного, даже уступает ему по высоте. Тем не менее интересен факт расположения инородческих поселений в XIX в. в приустьевой части Васю-гана именно на левом берегу, где они занимали фрагменты высоких, выходящих к реке террас, которые обозначались в то время термином «боровой берег» [Шостакович, 1877, с. 5]. Первыми были юрты Юги-ны, затем Наунак. Как «берег с коренными бровками» этот фрагмент обозначен на лоциях р. Васюган. На левобережье в нижнем течении отмечено несколько таких участков. Как правило, в их пределах располагались населенные пункты [Карта реки Васюган…, 1982, с. 98, 104]. Вплоть до XX в. местные инородцы предпочитали селиться на этом отрезке левого берега Васюгана, а не на правобережье. С.У. Ремезов указал на наличие в 1 дне пути на судне от устья Васюгана мест, удобных для «селитьбы» крестьян [Чертежная книга…, 1882, л. 10]. В заболоченном Нарымском крае такие места были скорее исключением, их хорошо знали аборигены. Вероятно, эти удобные для «селитьбы» места были связаны именно с упоминаемыми «горами». Таким образом, считаем, что обозначение Ремезовым «гор» в нижнем течении Васю-гана обусловлено наличием водораздельной равнины, которая на этом отрезке подходит с севера к долине реки, переходя в третью надпойменную террасу. «Боровой берег», в нескольких местах выходящий непосредственно к руслу, столетиями используется для устройства поселений и объектов жизнедеятельности местного населения.

Наличие «гор» на «Чертеже» в низовьях Васюга-на находит подтверждение в современных географических характеристиках этого района, но их обозначение в среднем течении вызывает ряд затруднений (см. рисунок , № 3). Здесь на левобережье зафиксировано несколько высоких яров-обнажений, выделяемых местным населением. Наиболее интересной и, наверное, самой изве стной является возвышенность в черте современного села Средний Васюган, которое в конце XIX в. называлось Васюганским. Возвышенность упоминается как Шайтанский, Шаманский или Шаманный мыс. Одним из первых о ней сообщил Б.П. Шостакович. Согласно его сведениям, Шайтанский мыс располагался у сельской церкви. Здесь росла лиственница, на которую местные вешали «приклады шайтану для того, чтобы он не чинил жертвоприносителю препятствий и убытков, в особенности, чтобы не шел впереди его на промысле и не разгонял зверя» [Шостакович, 1877, с. 14]. Лет 10 спустя с. Васюганское посетил Н.П. Григоровский и отметил внушительные размеры возвышенности, назвав ее горой. На самом деле это фрагмент высокой террасы, выходивший в виде мыса к руслу двух водотоков – Васюгана и его притока р. Варингъёган (устар. Варен-Ёган). На лоции Васюгана на данном отрезке берега обозначен фрагмент коренной террасы, так же его характеризуют археологи [Средний Ва-сюган…, 2000, с. 8].

О происхождении Шайтанского мыса у местных бытовало предание, записанное в конце XIX в. Необычное название объяснялось просто: «эта гора названа потому, что в прежнее время на ней обитали нечистые духи…». Н.П. Григоровский, посетивший с. Васю-ганское в 1883 г., осмотрел мыс и отметил, что рядом с ним находились два священных дерева. Одно – ель, посвященная здешним духам. Для них на ветвях было навешано много подарков: ленточек, тесемок, тряпочек, большей частью красного цвета, звериных шкурок, по нескольку аршин ситца и других недорогих материй. Второе дерево практически на кромке мыса – толстая лиственница, у нижних ветвей которой устроен деревянный амбарчик – «жилище» духа. Это место почиталось не только инородцами. Н.П. Григо-ровский отметил среди подарков восемь аршин ситца, «привешанного» осенью 1881 г. вахтером Васюган-ского хлебного магазина, казаком А. Сосниным, который всю весну и лето страдал от лихорадки и по совету известного на Васюгане шамана принес дар духам [1884, с. 23]. К сожалению, уже в конце XIX в. священное место грабили приезжие торговцы и купцы, знавшие, что в таких местах можно поживиться деньгами и ценностями, оставленными инородцами в щелях и корнях дерева. Поэтому к моменту посещения села Н.П. Григоровским амбарчик с изображением духа коренные обитатели Васюгана перенесли в другое место, которое держали в тайне [Там же].

Шайтанский мыс хорошо известен в археологии Томской обл. [Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990, с. 179–181]. Б.П. Шостакович, первый исследователь, побывавший здесь, обнаружил археологические свидетельства древнего кузнечного производства: «Верстах в четырех от этого места есть другой – “лисий”, где по преданиям была кузница. Действительно, на поросшем возвышенном песчаном бугре я нашел отбросы кузнечного мастерства – шлак. Теперь этот мыс любимое место боровой птицы и лисиц» [1877, с. 14]. Здесь открыт ряд археологических памятников, самый известный из которых – утраченное городище Шаманский Мыс раннего железного века. Небольшая, но яркая коллекция культового бронзового литья из него хранится в Новосибирском краеведческом музее.

Выбор именно данного места для строительства церкви не случаен. С одной стороны, оно находится приблизительно на середине Васюгана, и его могут посещать обитатели как верховья, так и низовья реки; с другой – фрагмент берега занимал доминирующее положение в среднем течении и, видимо, играл важную роль в культовой практике коренных жителей. Очевидно, строительство церкви на священном для аборигенов месте должно было обе спечить преемственность в обрядовой сфере, смену объекта религиозного поклонения, но на деле привело к параллельному функционированию храма и священного места, на что указывали даже сами церковнослужители. Вероятно, именно эта широко известная среди местного населения возвышенность обозначена на нарымском «Чертеже».

Несколько возвышенностей С.У. Ремезов указал на обском правобережье. Одна из них – южнее устья Тыма (см. рисунок, № 4), впадающего в Обь несколькими рукавами. Северная (правобережная) часть дельты Тыма характеризуется исключительно низкими от- метками, которые в редких случаях превышают 50 м. Местный рельеф представлен огромными сегментами поймы и сильно заболоченным комплексом надпойменных террас, прорезанных многочисленными протоками и остаточными водоемами, часто заболоченными. Здесь есть крупные и протяженные протоки: Миля, Киевская, Радайка, Жаркова, Панинский, Мура-совский истоки и др. Водораздельная равнина фиксируется только на крайнем северо-востоке современной Томской обл. На этом фоне геоморфологическая ситуация в районе основного устья Тыма и южнее выглядит вполне благоприятно. Неслучайно именно здесь расположены современные села Усть-Тым и Тымск. Гипсометрические отметки в этой части превышают 60 м. Пригодные для освоения возвышенные, незаболоченные участки приурочены к кромкам террас, выходящим к руслу водотоков. На «Чертеже» «гора» указана у самого южного рукава Тыма. На современных картах он соответствует протоке Ланга, тянущейся от основного русла Тыма практически до с. Тымск. На «Чертеже» условной границей «гор» с юга является р. Шедугол, современная Шеделга.

В конце XIX в. местоположение с. Тымск описывалось так: «…расположено на правом берегу Оби и протоке Тыма. Место, занимаемое селением, боровое, высокое и состоит из 34 домов» [Плотников, 1901, с. 245]. К. Доннер также заметил, что село «раскинулось на высоких холмах». Возможно, в XVII в. высота террасы здесь была еще значительней. По сведениям начала XX в., на этом отрезке река активно подмывала берег [Доннер, 2008, с. 20]. Фрагмент террасы, занятый селом, выделяется на фоне низких заболоченных про странств дельты Тыма. Его также хорошо знали коренные жители. На протоке Ланга находилось селькупское кладбище, которое занимало одну из грив, получившую в советское время название «Мясокомбинат» [Яковлев, 1994, с. 36]. Более того, участок берега у верхнего устья этой протоки был выбран для основания здесь церкви, а затем и русского села, неоднократно упоминаемого путешественниками и исследователями. Уже в 1740 г. здесь располагался Тымский погост с церковью Живоначальной Троицы для местных остяков. При храме находились только жилища служителей, ни русских, ни инородческих построек не было [Сибирь…, 1996, с. 199]. Эти земли принадлежали инородцам Тымской волости. «Они отделили от себя для священно-церковно-служителей 99 десятин сенокосной земли. Поселившиеся здесь купцы, мещане, крестьяне, пущенные инородцами в 1820 году, сначала для промысла рыбы в виде арендаторов угодий, имели для житья временные балаганы, которые в последствии заменили постоянными и сделались оседлыми жителями, образовав таким образом “разно-сословное” Тымское сельское общество» [Плотников, 1901, с. 185].

Природно-географическая ситуация способствовала освоению в конце XIX в. значительных площадей с. Тымск под огороды [Карта населенных мест..., 1914]. По сравнению с противоположным берегом Оби, который выше почти на 30 м, этот фрагмент вряд ли выглядел как гора. Но С.У. Ремезов не стремился привести в соответствие элементы ландшафта и их высоту. Он фиксировал только характерные участки, по каким-то причинам выделяемые местным населением. Именно таким был участок берега, примыкающий к южному рукаву Тыма (протока Ланга) и выделяющийся на фоне низкой и заболоченной дельты Тыма, охватывающей отрезок правобережья Оби протяженно стью более 100 км. Аналогично с. Васюганскому это место выбрали для строительства церкви.

На левобережье Тыма С.У. Ремезов обозначил еще одну возвышенность в виде желто-коричневой полосы, тянущейся параллельно руслу и оканчивающейся в среднем течении (см. рисунок, № 5). В географической литературе подчеркивается, что реки на правобережье Оби обычно имеют высокие левые берега [Григор, 1951, с. 158]. При схожей ситуации на право-и левобережье Тыма «материк», или водораздельное плато, подходит к реке именно с юга, между бывшими юртами Лымбель-Карамо и устьем р. Косес, и обрывается крутым склоном, в некоторых местах есть обнажения [Барков, 1951, с. 178]. В контексте затронутой проблемы обратим внимание на две особенности долины Тыма. Во-первых, река протекает в долине древнего стока, который локально имеет хорошо выраженные борта, причем южный приближен к руслу, а северный находится в нескольких десятках километров. Во-вторых, хотя гипсометрические отметки террас право- и левобережья Тыма близки, на современных картах и космоснимках бассейна этой реки четко фиксируются различия, обусловленные асимметричностью долины. Правые притоки Тыма более протяженные, например, длина р. Сангилька 335 км. Левобережье не уступает правобережью по степени заболоченности, но протяженность даже самых крупных притоков не превышает десятков километров. Водораздел на юге, между реками Тым и Пай-дугина, находится в среднем на расстоянии 12–20 км от основного русла Тыма и характеризуется значительными гипсометрическими отметками, а главное, не представляет сплошного болотного массива. Обозначающая возвышенность полоса на «Чертеже» кончается между устьями тымских притоков Косес и Лымбелька. Приблизительно в этом районе заканчивается водораздел между Тымом и Пайдугиной, истоки которой находятся в болотах и системе озер Комар-ное. Он четко обозначен на «Чертеже» в виде ровной линии из условных знаков дерева между истоками тымских притоков и водотоками, текущими с севе- ра на юг. Растительность на правобережье Тыма обозначена по-иному: деревья сконцентрированы между тымскими притоками и не организованы в какую-либо систему.

В легендах к «Чертежу» указан зимний «нартя-ной» путь к устью Лымбельки, где промышляло местное население. Возможно, в этих целях использовался водораздел Тыма и Пайдугиной, чтобы избежать пересечения многочисленных долин тымских притоков. В таком случае геоморфологические особенности левобережья Тыма, хорошо известные местным жителям, представляли для них интерес. Эти моменты, видимо, обусловили обозначение С.У. Ремезовым возвышенности именно на левом берегу. Аналогичным условным знаком показана возвышенность на левобережье р. Кеть, по которому, согласно письменным источникам, тоже проходил старинный зимний путь от с. Тогур в Енисейскую губ. [Пелих, 1981, с. 65].

В южной части «Чертежа» также отмечено несколько возвышенностей. Одна из них обозначена желто-коричневой полосой на мысовом участке острова, образованного Тогурской Кетью и Тогурской протокой Кети (см. рисунок , № 6). С точки зрения геоморфологии, здесь находились останцы II надпойменной террасы, не заливаемые в весеннее время. О наличии в районе верхнего устья Кети высоких мест известно еще с первой половины XVII в., когда обсуждался вопрос о строительстве на «раздоре» Кети острога, который должен был заменить Нарымский и Кетский: сообщалось о высоких участках, пригодных для сооружения укреплений и для земледелия [Миллер, 2005, с. 428].

На левобережье Кети протяженная возвышенность обозначена не сплошной полосой, а отдельными желто-коричневыми отрезками, границами которых служат долины ее левых притоков (см. рисунок , № 7). Эта возвышенность начинается у верхнего, «тогурского» устья Кети, практически напротив вышеописанного положительного элемента рельефа. В районе Кетского острога она образует некое подобие мыса. Натурные исследования на месте расположения этого поселения подтверждают, что оно занимало вытянутый мыс с высокими крутыми берегами. От Кетского острога обозначающая возвышенность полоса тянется по левобережью параллельно руслу Кети до Нянжинской инородческой волости. Здесь она прерывается и продолжается за рекой «Оутечя», расположенной в 10 днях пути от Кетского острога. Вероятно, это р. Утка, в устье которой в настоящее время находится пос. Степа-новка. За «Оутечей» полоса гораздо тоньше, чем в приустьевой части Кети, что, видимо, означает нивелирование возвышенности.

Путешественники и исследователи XVII–XIX вв. часто называли левобережье нижней Кети «кряжем».

Например, в первой подробной характеристике реки, данной Н. Спафарием, сообщается: «А от того Филки-на яру шли Прорвою Ангиной, а на той Ангиной прорве кряж Обской. А тою прорвою ходу 2 версты. А та прорва на правой стороне Кети (Спафарий следовал вверх по реке и обозначал берега по ходу своего движения. – Е.Б., М.Ч. ). А кряж на правой стороне прорвы. <…> А Кецкой острог стоит на красном месте, на том же кряжу по правую сторону Кети» [Путешествие…, 1882, с. 73]. В Словаре В. Даля «кряж» – материк; твердая отдельная часть чего-либо, составляющая по себе целое; сухое, непаханное место, полоса; «материк» – нетронутый пласт поверхности земли, кряж, природный, ненасыпной, ненаносный [1994, с. 533, 795]. На современных картах в междуречье Кети, Оби и Чулыма расположено местечко Бельский Кряж. На этом отрезке Кети к руслу выходят фрагменты водораздельного плато и высоких надпойменных террас, которые обрываются крутыми обнажениями. Кряж тянется вдоль реки на десятки километров. Как уже упоминалось, по левому берегу Кети пролегал старинный зимний путь от с. Тогур через юрты Тайные к юртам Орлюковым и дальше в Енисейскую губ. [Пелих, 1981, с. 65].

Анализ системы расселения в бассейне Кети в XVII–XIX вв. показывает, что русские деревни возникали в пределах района, охватывавшего, за редким исключением, левобережье реки в нижнем течении примерно до ее притока – р. Петейга. Здесь было несколько десятков русских деревень и заимок, образовывавших в XIX в. Кетскую вол. [Карта Томского округа…, 1890]. Видимо, обозначение С.У. Ремезовым возвышенности именно на этом отрезке Кети обусловлено расположением здесь «кряжа», в пределах которого находились русские деревни. Они отмечены на «Чертеже», правда, некоторые еще без названия. В данной местности на момент создания карты были участки, пригодные для пашенного земледелия, что подтверждается многочисленными письменными сведениями о земледельческих занятиях населения на Кети в XVII–XIX вв. Наглядно это демонстрируют карты конца XIX – начала XX в., где на левобережье приустьевой части Кети обозначен значительный участок пахотных земель и огородов [Карта населенных мест..., 1914]. В первой четверти XX в. исследователи указывали на специфику «Кетского кряжа». В.Я. Нагнибеда определил его границы от юрт Тайных до д. Черной и юрт Пайдугиных. Основу экономики местного населения составляло земледельческо-промысловое хозяйство [Нагнибеда, 1920, с. 37]. Видимо, уже к концу XVII в. район был известен как отвечающий нуждам крестьянского хозяйства и пригодный для земледелия.

Заключение

Анализ условных знаков, обозначающих возвышенности, на «Чертеже» позволяет говорить об объективности и обоснованности их нанесения. Они отражали реальные природно-географические особенности территории, которые имели практическое значение для местного населения. Указанные возвышенности были известны задолго до составления топографических карт с горизонталями. Эти элементы ландшафта упоминаются путешественниками и исследователями Сибири XVII–XIX вв., фигурируют в преданиях местного населения.

Таким образом, «гора»/«горы» и «кряжи» на «Чертеже земли Нарымского города» являются не «пустой» иллюстрацией. Служилый человек С.У. Ремезов, выполняя «госзадание», отобразил реальные, практически полезные при освоении земель подробности рельефа, что подкрепляется анализом современной естественно-географической ситуации и письменными сведениями.

Работа выполнена по теме Госзадания FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы "Горы" на "Чертеже земли Нарымского города" С.У. Ремезова

- Андреев А.И. Труды Семена Ремезова по географии и этнографии Сибири XVII–XVIII вв. // Проблемы источниковедения. − М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. − Вып. 3. – С. 61–85.

- Барков В.В. Материалы к геоморфологии реки Тыма // Вопросы географии Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1951. − Сб. 2. − С. 177–194.

- Гольденберг Л.А. Изограф земли Сибирской: Жизнь и труды С. Ремезова. − Магадан: Кн. изд-во, 1990. – 408 с.

- Григор Г.Г. Общий физико-географический обзор Томской области и особенности ее южных районов // Вопросы географии Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1951. – Сб. 2. – С. 157–176.

- Григоровский Н.П. Описание Васюганской тундры // Зап. ЗСОИРГО. – Омск: [Тип. окружного штаба], 1884. – Кн. VI. – С. 1–68.

- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Прогресс–Универс, 1994. – Т. 2. – 912 с.

- Доннер К. У самоедов в Сибири / пер. с нем. А.В. Байдак. – Томск: Ветер, 2008. – 176 с.

- Карта населенных мест Нарымского края Томской губернии, по данным статистико-экономического изследования, произведенного Томским переселенческим районом в 1910–1911 гг. – Томск: Том. переселен. район, 1914. Карта реки Васюган: От селения Катыльга до устья. – М.: ЦКФ ВМФ, 1982. – 128 с.

- Карта Томского округа Томской губернии / карту чертил чертежник Томской губернской чертежной И. Зайцев. – Томск: Картограф. заведение А. Ильина, 1890.

- Контев А.В. Верхнее Приобье и Прииртышье на старинных картах (XVI–XVII вв.). – Барнаул: Алт. гос. пед. ун-т, 2022. – 280 с.

- Костров Н. Нарымский край. – Томск: [Тип. Губерн. правления], 1872. – 96 с.

- Матвеев А.В. Притарье и северо-западная Бараба в «Хорографической чертежной книге Сибири» С.У. Ремезова 1697–1711 гг. // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Новосибирск: Наука, 2009. – С. 132–138.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – 3-е изд., доп. – М.: Вост. лит., 2005. – Т. 1. – 630 с.: ил., карта.

- Нагнибеда В.Я. Томская губерния: стат. очерк. – 2-е изд., доп. – Томск: [Нар. тип. № 3], 1920. – Вып. 1. – 42 с., карта.

- Окладная книга Сибири 1697 года. – М.: Истор. музей, 2015. – 296 с.

- Пелих Г.И. Селькупы XVII века (очерки социально-экономической истории). – Новосибирск: Наука, 1981. – 176 с.

- Плотников А.Ф. Нарымский край (5 стан Томского уезда, Томской губернии): ист.-стат. очерк. – СПб.: [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1901. – 366 с.

- Природа и экономика Александровского нефтеносного района (Томская область) / ред. А.А. Земцова. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1968. – 475 с.

- Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году: Дорожный дневник Спафария с введением и примечаниями Ю.В. Арсеньева. – СПб.: [Тип. В. Киршбаума], 1882. – 216 с.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 1996. – 310 с.

- Средний Васюган – 300 лет: ист. очерк / под ред. проф. В.П. Зиновьева. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2000. – 112 с.

- Тихонов С.С. Карты С.У. Ремезова в археолого-этнографических исследованиях // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 3. – С. 52–56.

- Уманский А.П. Чертежи Томского и Кузнецкого уездов С.У. Ремезова как источник по истории Верхнего Приобья // Актуальные проблемы сибирской археологии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. – С. 100–104.

- Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. – СПб.: [Тип. А.М. Котомина и Ко], 1882. – 1 атл. (1 л. текст, 24 сдв. л. карт) + прил. (58 с.).

- Чёрная М.П. Томский кремль середины XVII – XVIII в.: Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. – 187 с.

- Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта Томской области. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1990. – Т. 1. – 341 с.

- Шостакович Б.П. Поездка по рекам Васюгану и Чижапке в 1876 году. – Томск: [Губ. тип.], 1877. – 20 с.

- Яковлев Я.А. Могильники дорусского населения XVIII – начала XX вв. на территории Томской области // Тр. Том. гос. объед. ист.-культ. музея. – 1994. – Т. VII. – С. 28–54.