Государственная поддержка как фактор привлечения инвестиций в сельское хозяйство Якутии

Автор: Ефремов А.К., Роднина Н.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор отдельных методов и инструментов государственной поддержки сельского хозяйства, применяемых одним из северо-арктических регионов России – Якутией. Опыт региона показывает, что для достижения целей развития аграрной отрасли особое значение имеют программы государственной поддержки, реализуемые на всех уровнях, как федеральном, так и региональном. В исследовании рассматриваются теоретические основы государственной поддержки сельского хозяйства, опыт зарубежных стран, анализируются действующие меры господдержки АПК Якутии и их влияние на инвестиции. Цель статьи – выявление существующих проблем в отрасли и выработка предложений по совершенствованию механизмов государственной поддержки, обеспечивающих повышение ее инвестиционной привлекательности и наращивание уровня продовольственного самообеспечения и независимости региона. Вывод исследования: государственная поддержка является одним из основных факторов, которые в настоящее время могут обеспечить развитие и инвестиционную привлекательность аграрной отрасли Республики Саха (Якутия). Эффективность действующих мер уже доказана результатами. Так, несмотря на сложные природно-климатические условия и значительную трансформацию организационно-правовых форм сельхозтоваропроизводителей, региону удалось незначительно, но все же нарастить объемы сельхозпроизводства, стабилизировать поголовье отдельных видов традиционных для Якутии сельскохозяйственных животных, реализовать пусть пока не масштабные инвестиционные проекты, но очень необходимые для повышения качественных показателей сельского хозяйства. Исследование позволило раскрыть наиболее успешные механизмы государственной поддержки, применяемые на региональном уровне, а также акцентировать внимание на необходимости комплексного подхода к решению вопроса дальнейшего совершенствования государственного влияния на успешность развития агропродовольственного сектора. Предложения авторов при необходимости могут быть использованы в научных исследованиях и разработке стратегических документов, направленных на создание условий устойчивого развития аграрной отрасли Якутии. Вклад авторов. А.К. Ефремов – анализ текущего состояния и динамики развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), изучение действующих мер государственной поддержки на региональном уровне, включая субсидии, льготное кредитование и инфраструктурную помощь, выявление ключевых проблем и барьеров, препятствующих привлечению инвестиций. Н.В. Роднина – теоретическое обоснование необходимости государственного регулирования в аграрном секторе, оценка эффективности реализуемых программ господдержки, подготовка аналитического обзора инвестиционных проектов, выполненных при государственной поддержке, разработка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Якутии через развитие кооперации, государственно-частного партнерства и кадрового потенциала.

Якутия, государственная поддержка, аграрная политика, сельскохозяйственное производство, продовольственное самообепечение, арктическое сельское хозяйство, устойчивое развитие аграрного сектора, региональная аграрная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/149149362

IDR: 149149362 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.3.9

Текст научной статьи Государственная поддержка как фактор привлечения инвестиций в сельское хозяйство Якутии

DOI:

Аграрный сектор Республики Саха (Якутия) играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности обширного северного региона при экстремальных климатических условиях. Однако суровый климат, вечная мерзлота, огромные расстояния и слабая инфраструктура затрудняют развитие сельского хозяйства и снижают привлекательность отрасли для частных инвесторов. Государственная поддержка выступает необходимым условием выживания и роста производства в аграрном секторе Якутии.

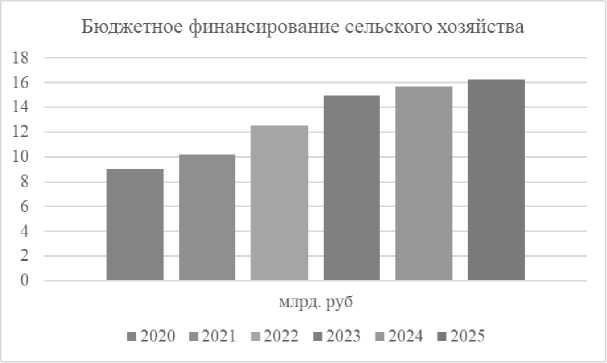

В 2025 г. на финансирование программ развития сельского хозяйства в бюджете Якутии предусмотрено 16,3 млрд руб., что на 622,5 млн руб. больше по сравнению с 2024 г. [Атласов, 2025]. С 2019 г. в республике реализуется стратегический указ о развитии сельского хозяйства, предусматривающий увеличение объемов господдержки и мер стимулирования отрасли. За последние годы финансирование АПК Якутии существенно возросло. Так, если в 2020 г. на развитие сельского хозяйства направлялось около 9 млрд руб., то к 2022 г. объем господдержки достиг 12,5 млрд рублей. В 2023 г. его объемы приблизились к 15 млрд руб., а в 2024 г. уже составили 15,7 млрд руб. (рис. 1).

Рост объемов господдержки обусловлен актуальностью и специфичностью местного производства продовольствия. В условиях арктического климата Якутия исторически зависела от завоза продовольствия по системе северного завоза. Это приводило к высоким ценам и дефициту свежих продуктов на прилавках отдаленных улусов. Государственная поддержка призвана стимулировать местных сельхозпроизводителей снизить зависимость от привозных продуктов и создать условия для притока инвестиций в аграрный сектор. Немаловажными и стратегическими задачами для региона являются следующие: прекратить отток населения из сельских территорий, создать соответствующие условия для развития сельского хозяйства и агропродовольственного рынка.

Целью исследования определена оценка роли государственной поддержки в стабилизации и наращивании объемов производства продоволь- ствия за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство Якутии. Задачи включают анализ форм и механизмов господдержки, обзор реализуемых программ в регионе, оценку их влияния на инвестиционную активность, выявление проблем и разработку рекомендаций по совершенствованию мер государственной поддержки.

Тенденции развития сельского хозяйства Якутии

Сельское хозяйство республики специализируется преимущественно на животноводстве (мясомолочное скотоводство, табунное коневодство, северное домашнее оленеводство), в настоящее время получило также развитие промышленное птицеводство. Кроме этого, выращиваются кормовые культуры, картофель и овощи в открытом грунте и теплицах. Однако, согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), с учетом последних прогнозов Организации Объединенных Наций (ООН) для удовлетворения растущего спроса сельскому хозяйству к 2050 г. необходимо будет производить почти на 50 % больше продуктов питания, кормов и биотоплива [Мустафаева, 2021].

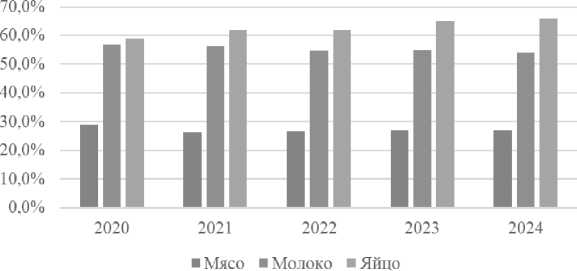

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2024 г. составил 35,9 млрд руб., что примерно на 1,3 % ниже уровня 2023 года. С 2020 по 2024 г. профильные отчеты Минсельхоза и правительства Якутии показывают почти неизменный «потолок» по мясу (26,5 % в 2019 г., 29 % в 2020 г., 26,5 % в 2021 г., 26,6 % в 2022 г. и 27 % в 2024 г.), тогда как по молоку наблюдается умеренный

Рис. 1. Динамика бюджетного финансирования сельского хозяйства Якутии, 2020–2025 гг., млрд руб. (в фактических ценах)

Примечание. Составлено по: [Постановление Правительства РС(Я) № 341, 2021; Постановление Правительства РС(Я) № 447, 2022].

спад с 58,8 до 54 %, а вот рынок яиц – единственный, где господдержка дала устойчивый прирост: с 57,8 % (2019) до 59 % (2020), 62 % (2021–2022) и 66 % (2024) [Сельское хозяйство ... , 2024]. В итоге к концу периода республика закрывает лишь каждое четвертое потребление мяса и чуть больше половины спроса на молоко, но уже две-трети потребности в яйце, что подчеркивает необходимость сосредоточить новые инвестиционные меры на мясомолочном сегменте, сохраняя преемственность успехов птицеводства. Например, Якутская птицефабрика за счет модернизации при господдержке достигла рекордного производства – до 100 млн яиц в год, что существенно повышает обеспеченность яйцом (рис. 2).

Теоретические основы государственной поддержки в сельском хозяйстве

Государственное регулирование должно обеспечить продовольственную безопасность страны на основе активизации инновационной деятельности и импортозамещения в отраслях АПК, развитие рыночной инфраструктуры, защиту экономических интересов отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, формирование экспортно-ориентированного агропромышленного производства, повышение уровня жизни сельского населения [Минаков, Куликов, 2024]. В силу специфики сельского хозяйства (зависимость от природноклиматических факторов, длительный цикл производства, социальная значимость) большин- ство государств мира активно поддерживают своих сельхозпроизводителей. Формы господдержки разнообразны и подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым формам относятся бюджетные субсидии и дотации сельхозпроизводителям (на единицу продукции, на единицу поголовья скота, на гектар посевной площади и т. д.), гранты на развитие фермерских хозяйств, компенсации процентных ставок по кредитам, льготные кредиты и налоговые льготы для аграриев, государственные закупки сельхозпродукции по гарантированным ценам, субсидирование страховых премий (агрострахование) и др. Косвенные меры включают защиту внутреннего рынка (импортные тарифы, квоты), инвестиции в аграрную инфраструктуру (строительство дорог, овощехранилищ, ирригационных систем), финансирование аграрной науки и образования, развитие системы сбыта и маркетинга сельхозпродукции, поддержку сельских территорий.

Эффективная государственная поддержка призвана сгладить влияние негативных факторов (неблагоприятный климат, рыночные колебания цен, отдаленность и труднодоступность рынка, высокие тарифы на энергоресурсы и др.), повысить доходность сельхозпроизводства и стимулировать инвестиции в отрасль. В экономической теории меры поддержки обосновываются необходимостью устранения рыночных провалов и обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с тем избыток или неэффективность господдержки может приводить к искажениям рынка, бюджетным перегрузкам, поэтому важен баланс и адресность поддержки.

Уровень самообеспеченности Якутии основными видами продукции

Рис. 2. Уровень самообеспеченности Якутии основными видами продукции, фактически с 2020 по 2024 г., %

Примечание. Составлено по: [Распоряжение Правительства РС(Я) № 63-р, 2025].

Обзор основных мер государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)

В 2019–2025 гг. в республике сформирована многоуровневая система мер поддержки агропромышленного комплекса, реализуемая в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Ключевые направления включают:

-

1. Бюджетные субсидии и субвенции производителям.

-

2. Льготное кредитование и фонд поддержки АПК.

-

3. Грантовая поддержка и развитие малых форм хозяйств.

-

4. Инвестиционные проекты и инфраструктурная поддержка.

Значительная часть средств направляется на прямое субсидирование производства сельхозпродукции. В Якутии действуют повышенные региональные выплаты на продукцию животноводства в связи с арктическими условиями. Так, с 2024 г. размер субсидии на молоко для организованных хозяйств был повышен с 35 до 65 руб. за литр, а личные подсобные хозяйства начали получать субсидию 39 тыс. руб. за каждую племенную корову. Для арктических и северных улусов установлены специальные надбавки: например, субсидия на содержание коров в арктических районах увеличена до 45 тыс. руб. на голову, на содержание кобыл – с 1,5 до 3 тыс. рублей. Также выделяются субсидии на производство мяса, картофеля, овощей, зерновых – эти новые меры поддержки были внедрены с 2022 г. для стимулирования наращивания выпуска продукции. Основные субвенции направляются муниципальным районам для поддержки сельхозпроизводителей на местах, и в 2025 г. объем финансирования на эти цели заложен на уровне 8,9 млрд руб., что выше предыдущего года [Постановление Правительства РС(Я) № 447, 2022]. Субсидии позволяют компенсировать часть затрат на корма, горюче-смазочные материалы, транспортировку продукции (особенно актуально при северном завозе кормов) и таким образом снижать издержки хозяйств.

Для улучшения доступа сельхозтоваропроизводителей к финансированию в 2020 г. на базе АО «ФАПК “Туймаада”» был создан специальный Фонд поддержки агропромышленного комплекса Якутии для льготного кредитования инвестпроектов. Уставной капитал фонда увеличен на 250 млн рублей. По информации министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии за 2020–2024 гг., Фондом в виде зай- мов выдано хозяйствам 4,2 млрд руб. (в том числе 1,5 млрд руб. – из средств пополнения Фонда), за счет которых построены 3 животноводческих комплекса на 360 голов в Амгинском, Сун-тарском и Хангаласском улусах и фермы ГКП «Якутский скот» в Мирнинском, Намском и Ко-бяйском улусах. Это яркий пример сочетания бюджетной поддержки и кредитных ресурсов для реализации инвестпроектов на селе. Помимо фонда, аграрии Якутии пользуются федеральными программами льготного кредитования через Минсельхоз России: краткосрочные и инвестиционные кредиты под ставку не выше 5 % годовых (разница субсидируется государством). Вместе с тем освоение кредитных ресурсов сдерживается высоким залоговым требованием и рисками, поэтому роль регионального фонда, учитывающего специфику местных хозяйств, чрезвычайно важна.

С 2012 г. в России реализуются программы грантов для начинающих фермеров («Агростартап», гранты семейным фермам и кооперативам). Всего с 2019 г. гранты «Агростартап» и «Семейная ферма» предоставлены 244 фермерам, в том числе 168 для старта собственного аграрного дела [Всего 25 ... , 2025]. Например, только за 2024 г. 25 фермеров получили гранты на 157 млн рублей. Средства грантов направляются на создание новых фермерских хозяйств, приобретение сельхозживотных, техники, развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. Грантовая поддержка позволила появиться новым животноводческим и птицеводческим фермам даже в отдаленных районах.

Значительная часть государственной помощи направлена на поддержку капитальных вложений в аграрную инфраструктуру – строительство животноводческих помещений, овоще- и зернохранилищ, теплиц, улучшение сельскохозяйственных земель. С 2021 г. из бюджета Якутии специально выделяются средства на софинанси-рование инвестиционных проектов. Так, в 2022 г. через Фонд поддержки АПК было направлено производителям в виде льготных займов 500 млн руб. и еще 500 млн руб. непосредственно на инвестиционные цели: субсидирование строительства ферм, конеферм и овощехранилищ.

Помимо этого, действуют программы мелиорации земель: в 2024 г. по ведомственной про- грамме «Мелиорация сельхозземель» Якутия получила 20,64 млн руб. (в том числе 19,4 млн из федерации) на гидромелиоративные и культуртех-нические работы [В Якутии ... , 2022]. Субсидии на мелиорацию предоставлены 19 хозяйствам, что позволило ввести в оборот 1,96 тыс. га ранее заброшенных сельхозугодий. Дополнительно из республиканского бюджета выделено 18,5 млн руб. на культуртехнические мероприятия (очистка полей от кустарника, выравнивание) – эти средства предоставлены еще 11 сельхозпроизводителям, планируется освоить 872 га. Таким образом, государство финансирует расширение пашни и пастбищ, что создает базу для будущих инвестиций в производство кормов. В сфере тепличного овощеводства республика также получала поддержку – известен проект круглогодичной теплицы «Сайюри» в Якутске, запущенный при поддержке японских инвесторов и правительства (хотя он стартовал до 2019 г., в последующие годы тепличное направление продолжает субсидироваться). В целях развития переработки сель-хозсырья действуют программы субсидирования части затрат на строительство мини-цехов и приобретение оборудования для глубокой переработки местной продукции (мяса, молока, ягод).

Кроме финансовых мер, существенную роль играет нормативная поддержка: упрощение процедур получения субсидий, налоговые льготы для сельхозпроизводителей (например, освобождение КФХ от налога на имущество на первые годы деятельности, применение единого сельхозналога). Государство также оказывает информационно-консультационную поддержку: через систему «Мой Бизнес» проводятся обучающие программы для фермеров, работает сельскохозяйственная консультационная служба, помогающая с оформлением заявок на гранты и субсидии.

Анализ эффективности региональных программ и проектов

Реализуемые меры господдержки в Якутии уже принесли конкретные результаты, которые можно оценить на примере нескольких программ.

-

1. Инвестиционные проекты, реализованные при поддержке государства.

-

2. Экономическая отдача мер поддержки.

-

3. Изменение структуры инвестиционных потоков.

За рассматриваемый период в республике запущен ряд новых агропроектов, получивших государственное софинансирование. К примеру, в 2020–2021 гг. при поддержке фонда «Туймаада» и субсидий введены новые молочно-товарные фермы на 200–360 голов КРС в нескольких улу- сах. В 2022 г. началась реализация инвестиционного проекта по строительству инновационного животноводческого комплекса на 260 голов в Мегино-Кангаласском улусе – проект включен в стратегические планы и получает господдержку.

В 2023 г. инициирован первый проект по переработке мяса в сельской местности (создается мясоперерабатывающий цех) при содействии министерства экономики РС(Я). Успешно действует агропромышленный кластер «Осуохай», объединяющий сельхозкооперативы; в 2024 г. он получил признание на международной выставке «АГРОС», что свидетельствует о росте конкурентоспособности якутских агропредприятий. Отдельно следует отметить проект тепличного комплекса «Сайюри» в Якутске, хотя он был начат ранее, в последние годы его мощности наращивались, частично компенсируя потребность в свежих овощах. Многие из реализованных проектов не были бы возможны без государственной поддержки в виде субсидирования капитальных затрат или предоставления льготных кредитов, поскольку окупаемость агрообъектов в условиях Крайнего Севера достигается не сразу.

Согласно данным правительства Якутии, повышение субсидий на молоко и поддержку ЛПХ привело к тому, что сельские жители, «реально работающие на земле, получили за свой труд на 1,4 млрд руб. больше, чем в 2020 г.» [Пресс-служба ... , 2021]. То есть меры господдержки напрямую увеличили доходы аграриев, сделав отрасль более привлекательной для вложений труда и средств. Это косвенно стимулирует и инвестиции: получая стабильную господдержку, фермеры охотнее инвестируют в расширение поголовья, покупку техники. В 2023 г. валовое производство зерна в Якутии выросло на 20 % по сравнению с предыдущим годом во многом благодаря субсидиям на приобретение элитных семян и техники, а также реализации программы вовлечения новых земель в оборот. Таким образом, прослеживается положительная корреляция между масштабами государственной поддержки и динамикой аграрного производства и инвестиций.

До 2019 г. основные капиталовложения в агросектор Якутии осуществлялись либо крупными государственными предприятиями (гос-племзаводы, птицефабрика), либо небольшими КФХ на собственные средства. С усилением господдержки структура инвестиций смещается в сторону большего участия бюджетных источников и привлечения банковских кредитов под госгарантии. Если раньше частный инвестор крайне редко вкладывался в сельское хозяйство Якутии, то теперь благодаря системе грантов и льготных займов число инвесторов растет – это в первую очередь сами фермеры и кооперативы, расширяющие бизнес при поддержке государства. Можно отметить, что подавляющая доля инвестиций финансируется из регионального бюджета и средств местных хозяйств, тогда как федеральные и иностранные инвестиции занимают скромную часть.

Тем не менее имеются примеры привлечения внешних ресурсов: проект тепличного комплекса реализован совместно с японскими партнерами, а в 2021 г. китайские инвесторы проявляли интерес к якутскому оленеводству. Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в агропроме только начинается, но задел создан – например, новый механизм «территорий развития местного производства» подразумевает кооперацию органов власти и частного бизнеса на местном уровне.

В целом же меры господдержки последних лет создали более благоприятный инвестиционный климат в сельском хозяйстве Якутии. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что все крупные сельхозпредприятия республики и почти каждая третья крестьянско-фермерская семья получают ту или иную форму государственной поддержки (по данным Минсельхоза), соответственно, риски для инвесторов снижаются, а окупаемость проектов повышается. В следующих разделах рассмотрим, какие проблемы остаются на пути увеличения инвестиций и как можно совершенствовать политику поддержки.

Проблемы и барьеры государственной поддержки инвестиций в сельское хозяйство Якутии

Несмотря на определенные успехи, механизм государственной поддержки АПК Якутии сталкивается с рядом проблем, которые снижают ее эффективность в части стимулирования инвестиций. К основным проблемам и барьерам можно отнести следующие.

Недостаточность финансирования и дисбаланс бюджетной нагрузки. Потребности аграрного сектора Якутии в господдержке объективно очень велики из-за экстремальных условий, но даже возросшие объемы финансирования остаются ограниченными рамками регионального бюджета. Доля федеральной помощи невелика – около 5–7 % от общего объема поддержки, основное бремя несет бюджет республики. Это приводит к тому, что ряд необходимых мероприятий финансируется не в полной мере. Например, субсидии на приобретение техники покрывают лишь часть заявок, гранты получают далеко не все достойные проекты из-за лимита средств. Общий уровень господдержки на единицу продукции остается значительно ниже, чем в благополучных аграрных регионах. В итоге инвестиционная привлекательность якутского АПК все еще уступает другим субъектам РФ. Кроме того, волатильность бюджетного финансирования (зависимость от конъюнктуры и цен на полезные ископаемые, формирующих доходы региона) создает неопределенность для инвесторов: нет гарантии, что через 5–7 лет программа поддержки сохранит такие же объемы. Этот риск ограничивает участие крупного частного капитала. В идеале требуются дополнительные гарантии со стороны федерации – например, увеличение федеральной доли субсидий, целевые трансферты на арктическое сельское хозяйство.

Слабая инфраструктура и высокие издержки. Транспортная и энергетическая инфраструктуры на селе в Якутии развиты недостаточно. Отдаленные наслеги не имеют круглогодичных дорог, логистика продукции крайне дорогая. Например, доставка молока или мяса из улусов в Якутск часто «съедает» всю прибыль. Государственная поддержка пока лишь точечно решает эту проблему (субсидии на перевозку сена, строительство зимников) [Указ Главы РС(Я) № 269, 2024], но не системно. Инфраструктурные ограничения снижают эффективность инвестиций: построить ферму мало – нужно еще обеспечить вывоз продукции и снабжение ресурсами. Отсюда – ограниченный приток инвестиций в отдаленные районы даже при наличии господдержки. Энергоснабжение – отдельный барьер: дефицит мощностей, высокие тарифы на электроэнергию затрудняют создание перерабатывающих производств. Государство предоставляет льготы по электроэнергии для села, но они компенсируют лишь часть расходов.

Климатические риски и зависимость от природных условий. Засухи летом, аномальные морозы зимой, пожары в тайге – все это способно свести на нет усилия аграриев. Так, в 2021 г. сильнейшая засуха и лесные пожары привели к потере значительной части кормовой базы; пра- вительству пришлось экстренно выделять > 200 млн руб. на завоз сена из соседних регионов. Подобные форс-мажоры отпугивают инвесторов: высока вероятность убытков. Механизм страхования урожая и рисков в Якутии пока не получил развития – мало страховых компаний, высокая стоимость полисов даже при господдержке. В итоге большинство хозяйств не застрахованы. Государству приходится компенсировать ущерб из бюджета, но не всегда в полном объеме. Таким образом, природные риски остаются значительным барьером, слабо смягчаемым существующими инструментами поддержки. В перспективе требуется развитие системы агрострахования с госсубсидированием, создание страховых фондов на региональном уровне.

Регуляторные и административные барьеры. Часть проблем носит институциональный характер. До недавнего времени муниципалитеты Якутии были ограничены в самостоятельном выборе приоритетов поддержки: все субсидии «спускались» сверху по единым направлениям. Это снижало адресность поддержки – местные власти не могли перераспределить средства на наиболее актуальные для своего улуса нужды. В 2025 г. планируется изменить механизм наделения муниципалитетов госполномочиями в сфере АПК, что должно дать районам право самим определять приоритеты по 14 направлениям (например, кто-то сделает упор на оленеводство, кто-то на теплицы) [Указ Главы РС(Я) № 269, 2024]. Пока же отсутствие этой гибкости выступало барьером: эффективные проекты могли остаться без поддержки, если не вписывались точно в критерии программы.

Кадровые и социальные проблемы. В сельском хозяйстве Якутии наблюдается дефицит квалифицированных кадров – молодежь неохотно остается в деревне, многие специалисты уезжают в город. Недостаток зоотехников, ветеринаров, агрономов затрудняет внедрение современных технологий, снижает отдачу от инвестиций. Государство пытается решать проблему: в указе 2024 г. по местному производству предусмотрено открытие учебно-производственных комплексов на базе техникумов и короткие программы обучения востребованным специальностям для агросектора. Однако эффект будет не мгновенным. Пока же многие фермеры – люди предпенсионного возраста с традиционными навыками, которым сложно вести бизнес-планирование, осваивать новые рынки. При этом важно учитывать принцип равной оплаты труда работ- ников сельского хозяйства той же квалификации и того же уровня образования, что и специалиста другой отрасли экономики [Кулов, Успенская, Кулова, 2022]. Социальные проблемы сельских территорий (нехватка жилья, бытовых удобств, связи) тоже влияют косвенно на инвестиционный климат – инвесторы с трудом находят работников для проектов либо вынуждены закладывать большие средства на создание комфортных условий. Так, по мнению руководителей 56 % сельскохозяйственных предприятий, именно из-за низкого уровня жизни и миграционного оттока из сельской местности отрасль испытывает недостаток в квалицированных кадрах [Полушкина, 2023].

Лизинг. Мировые исследования показывают, что в последние десятилетия значительно усилились лизинговые формы инвестиций. Они стали неотъемлемым инструментом стабилизации сельского хозяйства и экономического развития в целом в странах. Объемы лизинговых операций стали достигать не менее 25–30 % от прямых инвестиций.

Для системного развития агропромышленного комплекса в современных условиях очень важно использование агролизинга. Наряду с возможностью влияния на усиление кооперации сельхозтоваропроизводителей лизинг может плодотворно повлиять на создание новых направлений агробизнеса.

В настоящее время в Якутии характерной особенностью сельхозтоваропроизводителей является критическая недостаточность собственных финансовых средств, которая не позволяет осуществлять техническое перевооружение их производства. Применение устаревших технологий в среднем на 30 % уменьшает производительность труда и, соответственно, увеличивает трудозатраты.

Вместе с тем в Якутии в 2019 г. прекратило свое существование одно из наиболее значимых для сельхозтоваропроизводителей предприятий – ОАО «Туймаада-Лизинг», что негативно отразилось на их материально-техническом обеспечении. С тех пор аграрии республики лишены экономической сущности лизинга и лизинговой деятельности, которая заключается в возможности сельхозтоваропроиводителей дополнительно привлекать инвестиционные ресурсы, способствовать ускорению обновления основных производственных фондов и использовать мировые и отечественные научно-технические достижения, обеспечивать за счет внедрения новых прогрессивных технологий получение дополнительных доходов.

Подводя итог, можно сказать, что государственная поддержка в Якутии, хотя и жизненно необходима, сталкивается с комплексом проблем: от нехватки финансов и инфраструктуры до бюрократии и кадрового голода. Решение этих узких мест во многом определит, удастся ли в полной мере реализовать инвестиционный потенциал аграрного сектора республики. В следующем разделе предложены рекомендации по совершенствованию господдержки с учетом выявленных барьеров.

Рекомендации по совершенствованию государственной поддержки для увеличения инвестиционной привлекательности

Исходя из проведенного анализа, для дальнейшего развития аграрного сектора Якутии и привлечения инвестиций необходимы следующие меры государственной поддержки.

-

1. Увеличение объемов и доли федерального финансирования.

-

2. Развитие инфраструктуры и снижение издержек инвесторов.

-

3. Совершенствование механизмов предоставления поддержки.

-

4. Стимулирование кооперации и доступа к рынкам сбыта.

-

5. Развитие государственно-частного партнерства.

-

6. Поддержка кадрового потенциала и инноваций.

Региональному бюджету Якутии трудно единолично нести нагрузку по развитию сельского хозяйства в Арктике, в связи с чем необходимо решить вопрос увеличения софинансирова-ния из средств федерального бюджета, в том числе за счет разработки отдельной государственной программы по развитию сельского хозяйства в Арктической зоне РФ с выделением определенных квот каждому из арктических регионов. Также целесообразно увеличить норматив федеральных субсидий. К примеру, довести софинансирование по ряду направлений (семейные фермы, мелиорация, техническая модернизация) с нынешних ~5–10 % до 30–50 %. Это позволит региону направить высвободившиеся средства на иные направления отрасли. Кроме этого, необходимо пересмотреть механизм государственных гарантий по кредитам для крупных агропроектов в Якутии со стороны таких федеральных институтов, как Корпорация МСП, Минвостокразвития и др. Это может простимулировать приток частных инвестиций при минимальном риске для бюджета.

Одним из приоритетов должно стать инфраструктурное обустройство сельских территорий. Необходимо через госпрограмму комплекс- ного развития сельских территорий нарастить объемы строительства сельских дорог с твердым покрытием, развить логистические центры хранения и переработки продукции. За счет государственно-частного партнерства создать в Якутске современный оптово-распределительный центр сельхозпродукции с овощехранилищем, холодильными мощностями, небольшим перерабатывающим модулем, тем самым снизить потери продукции и обеспечить фермеров гарантированным каналом сбыта по «справедливым» ценам. Также большое значение для северо-арктических территорий имеют инвестиции в связь и энергетику, обеспечение стабильного Интернета в сельских территориях. На эти цели в рамках новых инфраструктурных инвестпроектов требуется со стороны государства финансовая поддержка в виде субсидирования до 50–70 % всех затрат. Немаловажное значение для развития аграрной отрасли имеет компенсация транспортных расходов на завоз кормов, топлива и т. д., которая должна быть для инвесторов неизменной и носить долговременный характер, чтобы инвесторы закладывали это в модели.

Для устранения бюрократических барьеров стоит упростить процедуры получения субсидий и грантов. Необходимо внедрить понятные и прозрачные критерии отбора проектов на гранты, уменьшить объем требуемых документов, к примеру, справок, которые государственные органы могут получать самостоятельно, не запрашивая у фермера. Следует ускорять доведение средств до получателей, смелее практикуя авансовое финансирование субсидий в начале года, чтобы хозяйства могли оперативно ими воспользоваться в производственном цикле. Позитивный шаг будет иметь мера по предоставлению муниципалитетам большей свободы в выборе направлений поддержки. Это позволит на местах поддерживать именно те проекты, которые дадут наибольший эффект для территории. Данное начинание нужно реализовать и контролировать, то есть обучать районные администрации работе с новыми полномочиями, внедрить в практику осуществление мониторинга за показателем эффективности использования переданных средств. Также стоит расширять практику социальных контрактов для сельских жителей. Эта мера будет способствовать развитию микробизнеса на селе и окажет стимулирующий эффект на личные подсобные хозяйства населения, для того чтобы вкладываться в сельское хозяйство, выступая своеобразным «микро-грантом», развивать мелкотоварное производство [Соловьева, 2016]. В частности, было бы верным для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на селе сохранить ставки по страховым взносам. Дальнейшему эффективному устойчивому развитию сельских территорий должны способствовать также финансовые вливания бюджетов местного самоуправления, поддержка самих жителей села и эффективное использование этих ресурсов [Самсонова, Малышева, 2019].

Государству следует активнее поддерживать создание сельхозкооперативов, маркетинговых объединений фермеров. Можно предусмотреть налоговые льготы для кооперативов (например, освобождение от налога на прибыль на первые 5 лет работы), а также увеличить размер грантовой поддержки кооперативных проектов. Необходимо оказывать помощь фермерским кооперативам по выходу на крупные рынки через организацию ярмарок, продвижение продукции на маркет-плейсах. Министерству сельского хозяйства стоило бы наладить прямое взаимодействие с торговыми сетями и предприятиями общественного питания региона для заключения долгосрочных контрактов на закупку местной продукции. Рекомендуется создание регионального аграрного торгового дома, который станет единым сбытовым агентом для продукции мелких хозяйств и будет продвигать ее на внешние рынки. Государство может вложиться в создание такой структуры организационно и финансово. В свою очередь, уверенность фермера в сбыте своей продукции по приемлемой цене позволит ему смелее инвестировать в расширение своего сельхозпроизводства.

Для реализации крупных проектов, требующих больших инвестиций (например, строительство комбикормового завода, молочного завода, большого тепличного комплекса), оптимально привлекать частный капитал на условиях ГЧП. Республика могла бы предложить потенциальным инвесторам инвестиционные площадки с готовой инфраструктурой и пакет преференций – налоговых, регуляторных. К примеру, механизм территории опережающего развития (ТОР), успешно применяемый на Дальнем Востоке, можно адаптировать к сельскому хозяйству региона, создав специализированную подзону ТОР «Агро-Якутия»

с льготами по страховым взносам, ускоренной амортизацией, компенсацией части капитальных затрат инвестора. Пилотно это можно реализовать в пригороде Якутска или южных улусах, где климат мягче. Кроме того, инструмент «территорий развития местного производства», закрепленный Указом 2024 г., нужно наполнить конкретным содержанием, то есть определить 15 пилотных площадок в разных улусах Якутии, вложить бюджетные средства в их инфраструктуру и пригласить бизнес участвовать в локальных проектах.

Для долгосрочной привлекательности отрасли инвесторам нужна уверенность в наличии квалифицированных работников. Рекомендуется расширить практику целевых направлений для сельской молодежи в аграрные вузы с обязательством отработки в родном улусе. Также стоит стимулировать «обратную миграцию» – привлекать специалистов в села жильем и подъемными. Возможно, имеет смысл внедрить региональную программу «Земский агроном / ветеринар» по аналогии с федеральной программой для медиков, выплачивая единовременно, к примеру, 1 млн руб. специалисту, переехавшему работать в сельскую местность. В части инноваций следует продолжить субсидирование цифровизации хозяйств (системы мониторинга скота, метеостанции, тепличная автоматизация). Использование современных геолокационных систем в сочетании с использованием искусственного интеллекта обусловливает переход к «умному» земледелию, активизирует участие местного самоуправления в аграрном производстве и социально-экономическом развитии сельских территорий [Шарипов, Титов, Харисов, 2024]. Однако доступность таких технологий может ограничиваться в зависимости от уровня развития региона [Даянова и др., 2018].

Реализация данных рекомендаций потребует согласованных усилий органов власти всех уровней, бизнеса и сельского сообщества. Однако эти меры способны существенно усилить положительное влияние государственной поддержки на инвестиционную привлекательность сельского хозяйства Якутии, обеспечив прорывное развитие отрасли в ближайшие годы.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что государственная поддержка выступает немаловажным фактором в развитии и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В 2019–2025 гг. в регионе наблюдается существенное наращивание мер господдержки аграрного сектора. Так, объем бюджетного финансирования вырос до ~16,3 млрд руб. в год, внедрены новые виды субсидий и грантов, создан фонд льготного кредитования АПК, реализуются инфраструктурные проекты.

Перечисленные меры позволили добиться ряда положительных результатов. Во-первых, стабилизировалось и начало расти производство сельхозпродукции – увеличилось поголовье отдельных видов сельхозживотных. Во-вторых, благодаря государственному софинансированию реализован ряд инвестиционных проектов: построены новые фермы, освоены тысячи гектаров залежных земель, модернизированы ведущие сельхозпредприятия. В-третьих, возросли доходы и активность фермеров: как показывают данные, дополнительные выплаты стимулировали рост доходов аграриев на миллиарды рублей, что создает базу для реинвестирования в хозяйства. Таким образом, роль государственной поддержки в развитии агросектора Якутии подтверждена на практике – без нее отрасль вряд ли смогла бы прогрессировать в столь сложных условиях.

Вместе с тем исследование выявило и проблемы, сдерживающие максимальную отдачу господдержки. Это недостаточность федерального участия в финансировании, сохраняющиеся инфраструктурные ограничения, высокая зависимость от природных рисков, бюрократические сложности и дисбалансы в системе сбыта. Для того, чтобы господдержка действительно стала полноценным драйвером привлечения инвестиций, необходим комплекс мер по ее совершенствованию: увеличение финансирования (в том числе за счет федеральных программ), улучшение инфраструктуры, упрощение процедур и усиление адресности поддержки, развитие кооперации и ГЧП. Предложенные рекомендации направлены на устранение узких мест и создание более привлекательных условий для инвесторов.

Планируемое на 2025–2030 гг. увеличение местного производства в 1,5 раза и создание 15 территорий развития местного производства свидетельствуют о стратегическом настрое властей на долгосрочную поддержку отрасли. Государственная поддержка в этом контексте выступает не временной мерой, а инструментом постоянного сопровождения и «страхования» аграрного сектора, обеспечивающим его развитие в сложнейших условиях Крайнего Севера.

Повышение технической оснащенности аграрной отрасли северо-арктического сельского хозяйства Якутии является необходимым условием продовольственного самообеспечения региона. Лизинг позволяет воспроизводить технико-технологический парк с учетом специфики отрасли, обеспечивая устойчивое развитие агропромышленного комплекса и продовольственную безопасность республики.