Государственная политика ограничения неконкурентного поведения фирм в России

Автор: Карагезьян Ульяна Владимировна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

Низкая эффективность функционирования товарных рынков в России обусловлена недостаточной результативностью конкурентной политики. Данная статья посвящена актуальной проблеме исследования политики ограничения неконкурентного поведения фирм в России. Целью работы является анализ цели, инструментов и результатов реализации государственной политики по ограничению неконкурентного поведения предприятий, в которой выделены две основные составляющие: антимонопольная политика и государственная политика по защите прав потребителей. В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: низкий уровень соблюдения требований конкурентного законодательства, незначительные штрафные санкции для субъектов-нарушителей, неизменная структура нарушений антимонопольного законодательства. На практике целью работы антимонопольного органа является не развитие конкурентной среды и формирование культуры конкуренции, а рассмотрение заявлений в установленный срок. На основе исследования данных отчетов органов власти (Федеральной антимонопольной службы России и Роспотребнадзора) сформулированы проблемы и определены институциональные ограничения эффективной реализации конкурентной политики в РФ. По мнению автора, созданные в системе контрольно-надзорных органов стимулы приводят не к росту, а к снижению общественного благосостояния даже при абсолютно добросовестном поведении и высокой квалификации лиц, принимающих решения.

Неконкурентное поведение фирмы, конкурентная политика, ограничение конкуренции, антимонопольная политика, защита прав потребителей

Короткий адрес: https://sciup.org/14971024

IDR: 14971024 | УДК: 338(470+571):355.013.3 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2014.4.9

Текст научной статьи Государственная политика ограничения неконкурентного поведения фирм в России

DOI:

Конкуренция, если это не конкуренция за привилегии, не выстраивание исключительных отношений с государством, и если это не конкуренция, основанная на обмане потребителей и дискредитации конкурентов, – двигатель экономического развития.

По данным Всемирного экономического форума, Россия в 2013 г. занимает 126-е место по эффективности рынков товаров и услуг (из 148 стран) и 64-е место по индексу конкурентоспособности. Фактор «эффективность функционирования товарных рынков»

является качественным отражением экономической ситуации, а именно уровня конкуренции, наличия барьеров для ведения торговли и инвестирования, и определяется рядом индикаторов, некоторые из них представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о низкой интенсивности конкуренции и распространенности доминирования на товарных рынках, высоких барьерах входа и, соответственно, о низкой эффективности конкурентной политики. Подавляющее количество индикато-

Таблица 1

Эффективность функционирования товарных рынков в России, 2010–2013 гг.

|

Наименование индикатора |

Место России в рейтинге |

|||

|

2013 г. |

2012 г. |

2011 г. |

2010 г. |

|

|

Интенсивность конкуренции на товарных рынках |

113 |

124 |

124 |

115 |

|

Влияние налогообложения на сферы труда и доминирования |

125 |

121 |

106 |

97 |

|

Количество процедур, необходимых для начала бизнеса |

88 |

97 |

94 |

88 |

|

Время, необходимое для начала бизнеса |

78 |

104 |

98 |

93 |

|

Распространенность доминирования на рынках |

93 |

107 |

101 |

88 |

|

Эффективность антимонопольной политики |

116 |

124 |

111 |

108 |

|

Барьеры входа на рынок |

124 |

132 |

134 |

133 |

|

Тяжесть налогового бремени |

124 |

121 |

95 |

95 |

Примечание. Составлено по: [2].

ров, характеризующих условия ведения предпринимательской деятельности в России, ниже средних значений по 148 странам, участвующим в исследовании. Причинами низкой эффективности функционирования рынков и интенсивности конкуренции в российской экономике является сохранение и преобладание неконкурентных практик в поведении фирм.

Под неконкурентным поведением будем понимать поведение фирмы, нацеленное на приобретение необоснованных конкурентных преимуществ или выживание в кризисных условиях, а не на удовлетворение нужд и запросов потребителей [6, с. 31]. Критериями отнесения поведения предприятия к неконкурентному могут быть: ограниченная мобильность ресурсов и неэффективность производства; направленность на приобретение необоснованных конкурентных преимуществ; незаинтересованность в качестве продукции; нарушение прав потребителей; использование нечестных или незаконных тактик; осуществление хозяйственной деятельности под влиянием других хозяйствующих субъектов или органов власти.

Различные факторы, определяющие мотивацию субъектов экономической деятельности, в том числе такие варианты поведения, как коррупция, недобросовестность, непрофессионализм, с позиции экономики идентичности рассмотрены в работе Н.Н. Лебедевой [7]. Источники потерь от неконкурентного поведения экономических субъектов включают чистые потери благосостояния, возникновение которых связано с меньшими объемами произ- водства и с более высокими ценами; более высокие издержки на единицу продукции, обусловленные «организационной расслабленностью»; расходы участников рынка на получение исключительных прав, которые в дальнейшем обеспечат получение ренты; а также низкий уровень реальных доходов на душу населения [9, с. 5]. Ежегодно российский ВВП, вследствие ограничения конкуренции, недопроизводится как минимум на несколько процентных пунктов, что в абсолютном выражении измеряется триллионами рублей.

Активная конкурентная политика предполагает формирование культуры конкуренции среди всех институтов общества, большей осведомленности агентов рынка о преимуществах, к которым приводит ее реализация. Механизм конкурентной политики представляет собой воздействие на стимулы участников рынка, а главный эффект конкурентной политики заключается в оценке последствий не того, что сделал орган конкурентной политики, а того, что сделали и чего не сделали участники рынка, руководимые принципиально иной системой стимулов. В широком смысле цель конкурентной политики – «установить порядок, когда каждый участник рынка, включая предпринимателей и потребителей, имеет возможности наилучшим образом использовать находящиеся в его распоряжении ресурсы» [11, с. 55]. С этой точки зрения можно выделить две ключевые составляющие конкурентной политики: антимонопольную, реализуемую Федеральной антимонопольной службой России, и политику по защите прав потре- бителей, проводимую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Проанализируем эти составляющие с позиции цели, инструментов и результатов реализации.

Целью антимонопольной политики является, с одной стороны, развитие конкуренции и создание наиболее благоприятных условий для функционирования рынков, а с другой – предупреждение и пресечение тех действий, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Основными инструментами воздействия антимонопольного органа на поведение хозяйствующих субъектов являются: выдача предписаний, штрафы, предупреждения и предостережения, дисквалификация, уголовное наказание. Формы ответственности отражены в таблице 2.

Дисквалификация представляет собой лишение физического лица права замещать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; в исполнительном органе управления юридического лица (далее – ЮЛ); входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению ЮЛ, а также осуществлять управление ЮЛ. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей по представлению ФАС России на срок от 6 месяцев до 3 лет.

С 2009 г. за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрено уголовное наказание на срок до 7 лет, в частности за участие в сговоре и неоднократное злоупотребление доминирующим положением, в случае если эти деяния причинили крупный ущерб (1 млн руб. и более) гражданам, организациям или государству, либо повлекли извлечение дохода в крупном размере (5 млн руб. и выше).

Как инструмент антимонопольного контроля с 2012 г. введены институты предупреждений и предостережений. Практика применения данных институтов составляет пока 2 года, но можно отметить тенденцию к увеличению числа случаев их применения с 1 496 в 2012 г. до 1 815 в 2013 году [2]. С одной стороны, эти инструменты вряд ли окажут воздействие на поведение хозяйствующих субъектов и снижение их склонности к незаконным действиям, с другой – применение инструментов будет способствовать уменьшению количества дел о нарушении антимонопольного законодательства и, соответственно, высвобождению ресурсов антимонопольного органа.

Несмотря на серьезность предусмотренных по закону наказаний (дисквалификация, уголовное наказание), по факту наиболее часто применяются выдача предписаний и штра-

Таблица 2

Формы ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в РФ

|

Нарушения |

Статья ФЗ-135 |

Статья КоАП |

Штраф на должностных лиц (тыс. руб.) |

Штраф на ЮЛ (тыс. руб.) |

|

Антиконкурентные действия (бездействие) должностных лиц органов власти |

15 |

14.9 |

15–30 (в случае повторного нарушения 30–50 или дисквалификация до 3 лет) |

– |

|

Злоупотребление доминирующим положением |

10 |

14.31 |

20–50 или дисквалификация до 3 лет |

1–15 % от оборота компании |

|

Заключение антиконкурентного соглашения |

11 |

14.32 |

1–15 % от оборота компании |

|

|

Заключение органом власти антиконкурентного соглашения |

16 |

14.32 |

– |

|

|

Недобросовестная конкуренция |

14 |

14.33 |

До 20 или дисквалификация до 3 лет |

1–15 % от оборота компании |

Примечание. Составлено автором.

фы. Следует также обратить внимание на различие в размере ответственности за ограничивающие конкуренцию действия: для хозяйствующих субъектов штраф до 15 % оборота компании (на практике – несколько миллионов рублей), для чиновников – максимальный штраф составляет 50 тыс. руб. при средней заработной плате в государственном секторе в 40,4 тыс. руб. (данные 2013 г.).

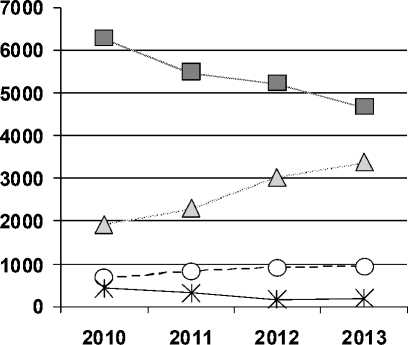

Отдельные методические подходы к оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти отражены в работах А.Э. Калининой [4], В.В. Калининой, А.В. Ше-вандрина [5]. Если в качестве одного из результатов работы антимонопольного органа рассмотреть число выявленных нарушений, то за период 2010–2013 гг. оно существенно не изменилось (снизилось на 6,4 % с 10 249 в 2010 г. до 9 597 в 2013 г.). Динамика основных видов нарушений представлена на рисунке.

Следует отметить, что структура выявленных нарушений по сравнению, например, с 1998 г. практически не изменилась. По-прежнему доминируют две группы нарушений: действия органов власти, ограничивающие конкуренцию, и злоупотребления доминирующим положением, что может свидетельствовать о слабом (незначительном) воздействии антимонопольного органа на стимулы как органов власти, так и хозяйствующих субъектов к ограничивающему конкуренцию поведению.

Особенностью российской системы антимонопольного регулирования являются масштабные нарушения установленных правил. Не- смотря на усилия, предпринимаемые ФАС России (изменения в законодательстве, ужесточение наказаний, значительное число сотрудников, мероприятия по адвокатированию конкуренции), уровень соблюдения требований антимонопольного законодательства остается низким. Как выше было отмечено, целью антимонопольного регулирования должно быть воздействие на стимулы экономических агентов и побуждение их к конкурентному поведению. Статистика МАП, а позднее и ФАС России, свидетельствует, что изменений в поведении как хозяйствующих субъектов, так и органов власти не происходит. С чем это связано?

Практически общепринятым в экспертном сообществе стало противопоставление содержания российского законодательства результатам его применения. Многие российские законы расцениваются экспертами (российскими и зарубежными) как вполне приемлемые, и не так существенно отличающиеся от зарубежных аналогов. Содержание запретов в законе «О защите конкуренции» в целом соответствует перечню запрещенных действий в европейском антимонопольном законодательстве (даже, несмотря на то, что в России сфера антимонопольного регулирования шире, чем в ЕС). Тем не менее одно из отличий антимонопольного регулирования в России по сравнению с зарубежными странами – размер санкций. Если в России размер штрафов, налагаемых на хозяйствующих субъектов, составляет примерно 1 млн руб., то в ЕС – 1 млн евро, а в США – 1 млрд дол-

№№№ ^ | да№№№ Действия органов власти

A.....Злоупотребления доминирующим положением

Недобросовестная конкуренция

■Ж Сговоры компаний

Рисунок. Динамика нарушений антимонопольного законодательства в РФ, 2010–2013 гг.

Примечание. Составлено по: [2].

ларов. Объем штрафов участников картелей в России (56,8 млн евро) в два раза ниже, чем аналогичный показатель в Великобритании и Италии (97,2 и 95 млн), в три раза ниже, чем в Турции (152 млн), в четыре – чем в Испании и Германии (245 и 200 млн), в пять раз по сравнению с Японией (296 млн), в семь по отношению к Франции и США (420 и 413 млн) и в одиннадцать раз ниже по сравнению с Европейской комиссией (614 млн) [1, с. 126–127].

Однако объяснить существенно различающиеся результаты правоприменения только размером санкций сложно.

Характерная особенность работы Федеральной антимонопольной службы – очень большое число расследований, в том числе дел, возбужденных по жалобам (заявлениям) фактически или мнимо пострадавших (юридических и физических лиц). Масштабы деятельности ФАС России количественно превосходят число дел, возбуждаемых любым другим антимонопольным органом в мире. Например, по факту злоупотребления доминированием в 2011 г. ФАС было открыто 3 197 расследований, в то время как в Ирландии – 106. Для сравнения, Европейская комиссия открыла 54 дела, орган конкурентной политики Австралии – 21 [1, с. 126].

ФАС России не ведет статистику о роли жалоб в возбуждении дел по закону «О защите конкуренции», тем не менее некоторые данные нашли отражение в Докладе «О состоянии конкуренции в РФ». Например, в 2013 г. по фактам недобросовестной конкуренции поступило 2 568 заявлений. По результатам их рассмотрения только в 40 % случаев (1 041) было возбуждено дело, при этом всего лишь 134 дела были возбуждены по инициативе ФАС. Приведем еще один пример. Также в 2013 г., ФАС было рассмотрено 453 заявления о нарушении порядка предоставления преференций, из них в 55 % случаев было отказано в возбуждении дела, то есть 55 % жалоб были признаны необоснованными [2].

Учитывая, что бюджет государственных структур фиксирован и ограничен, действия пострадавших (фактически или мнимо) необходимо рассматривать как важнейший фактор, формирующий условия и стимулы работы чиновников, поскольку в административные регламенты российских органов исполнительной власти входит обязанность рассматривать (как правило, в 30-дневный срок) каждую поступившую жалобу. Соответственно, чиновника (сотрудника ФАС) не могут наказать ни за необнаруженные нарушения закона, ни за наказание невиновных, но могут наказать за отказ от проведения проверки на основе жалобы, вне зависимости от того, обоснована эта жалоба или нет. Значительное число заявлений-жалоб в ФАС также свидетельствует о том, что издержки обращения в органы власти низкие.

Факторами, стимулирующими пострадавших к подаче жалоб в антимонопольный орган, могут быть как непосредственная угроза наказания конкурента (наложение штрафа, срыв инвестиционных проектов и др.), так и воздействие на результаты деятельности и поведение в целом контрагента. Ведь в процессе рассмотрения дела хозяйствующим субъектам придется отвлекать временные, денежные ресурсы на подготовку материалов, участие в заседаниях по делу или в судах.

Некоторые особенности антимонопольного регулирования в России по сравнению с развитыми странами отразим в таблице 3.

Как видно из таблицы, в сферу ответственности ФАС входит не только предотвращение ограничений конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов, но и защита конкуренции от государства (в сфере государственных закупок, государственной помощи и в принципе любых решений органов исполнительной власти), а также отраслевое регулирование. При этом бюджет ФАС не выглядит по сравнению с развитыми странами более обеспеченным ресурсами.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие особенности и результаты работы ФАС России:

-

– широкая сфера ответственности;

-

– значительное число выявляемых нарушений ежегодно;

-

– неизменная структура нарушений антимонопольного законодательства;

-

– высокая загруженность одного сотрудника;

-

– ограниченность ресурсов (как трудовых, так и финансовых);

-

– низкая доля дел, возбуждаемых по инициативе ФАС;

– незначительные санкции за нарушение конкурентного законодательства, преимущественное использование таких инструментов,

Таблица 3

Сфера ответственности антимонопольных органов: Россия и зарубежные страны

|

Сфера ответственности |

Россия |

ЕС |

США |

|

Федеральная антимонопольная служба |

Competition Commission European Union |

Federal Trade Commission & Antitrust Department, Ministry of Justice |

|

|

Ограничение конкуренции со стороны крупных продавцов |

+ |

+ |

+ |

|

Ограничивающие конкуренцию соглашения |

+ |

+ |

+ |

|

Предварительный контроль слияний |

+ |

+ |

+ |

|

Ограничение конкуренции |

+ |

||

|

Недобросовестная конкуренция |

+ |

+ |

|

|

Государственные закупки, помощь |

+ |

||

|

Защита прав потребителей |

+ |

||

|

Законодательство о рекламе |

+ |

||

|

Отраслевое регулирование |

+ |

+ |

|

|

Количество сотрудников |

3 079 |

749 |

1043+721 |

|

Бюджет антимонопольного органа (млн долл.) |

36 |

н/д |

291 |

Примечание. Составлено по: [1; 10].

как выдача предписаний, предупреждений и предостережений;

– ответственность за нерассмотрение заявления-жалобы и отсутствие таковой за невыявленные нарушения антимонопольного законодательства или наказание невиновных.

С целью анализа стимулов чиновников следует обратить внимание на существующую методику оценки результативности деятельности территориальных органов ФАС России, поскольку основная доля обращений (более 60 %) приходится именно на территориальные управления. Согласно указанной методике, оценка деятельности территориального органа (и чиновников в частности) осуществляется по следующим укрупненным группам показателей:

– отношение количества исполненных в полном объеме предписаний к количеству выданных по фактам нарушения антимонопольного законодательства;

– доля полностью отмененных судом решений в количестве обжалованных в суде решений;

– отношение суммы уплаченных штрафов по фактам нарушения к сумме штрафов, подлежащих взысканию;

– доля дел, возбужденных в отчетном периоде по инициативе территориального управления ФАС, в общем количестве возбужденных дел.

Подобная методика не позволяет оценить изменение состояния конкурентной среды на отдельных рынках, то есть достижение цели антимонопольного регулирования. Отразим стимулы экономических агентов в сфере конкурентных отношений в таблице 4.

Таким образом, модель работы антимонопольного органа в России можно охарактеризовать как модель «работы по жалобам», при этом фактически целью является рассмотрение заявлений в установленный срок, а не развитие конкурентной среды на товарных рынках.

Вторая составляющая конкурентной политики – государственная политика в сфере защиты прав потребителей – призвана способствовать достижению стратегической цели – повы- шению уровня и качества жизни граждан. Законодательное закрепление таких принципов взаимоотношений производителей и потребителей, как свобода договора, равенство сторон, обоюдная добросовестность, автономия воли и интереса его участников, само по себе не является панацеей от недобросовестных действий профессиональных участников рынка.

Потребители выступают заведомо слабыми участниками взаимодействий. В таких условиях необходим контроль и надзор в об- ласти защиты прав потребителей и потребительского рынка, осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая уполномочена осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области защиты прав потребителей.

Формы ответственности за различные нарушения прав потребителей представлены в таблице 5.

Таблица 4

|

Участники конкурентных взаимодействий |

Факторы, оказывающие влияние на поведение |

Альтернативы |

Результат |

|

Нарушители – хозяйствующие субъекты |

Незначительный размер санкций, возможность избежать наказания, получить необоснованные преимущества |

Нарушать или нет |

Нарушать |

|

Нарушители – органы власти |

Отсутствие санкций (по факту) |

Нарушать |

|

|

Пострадавшие (фактически или мнимо) |

Низкие издержки обращения в орган власти |

Жаловаться – не жаловаться |

Жаловаться |

|

Контролирующий орган власти (чиновник ФАС) |

Ответственность за нерассмотрение жалобы, незаинтересованность в улучшении конкурентной среды на рынках |

Рассматривать дело или нет |

Рассматривать |

Анализ стимулов субъектов конкурентных взаимодействий

Примечание. Составлено автором.

Ответственность за нарушение прав потребителей в РФ

Таблица 5

|

Нарушения прав потребителей |

Статья КоАП |

Штраф на юридических лиц, тыс. руб. |

Штраф на должностных лиц, тыс. руб. |

|

Продажа товаров ненадлежащего качества |

14.4 |

20–30 |

3–10 |

|

Продажа товаров при отсутствии установленной информации |

14.5 |

30–40 |

3–4 |

|

Нарушение порядка ценообразования: – завышение цен |

14.6 |

2-кратный размер излишне полученной выручки |

50 или дисквалификация на срок до 3 лет |

|

– занижение цен |

14.6 |

100 |

50 или дисквалификация на срок до 3 лет |

|

Обман потребителей (обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение) |

14.7 |

20–40 |

10–20 |

|

Непредоставление необходимой и достоверной информации о товаре, изготовителе, продавце, режиме их работы |

14.8 |

5–10 |

0,5–1 |

|

Включение в договор условий, ущемляющих права потребителей |

14.8 |

10–20 |

1–2 |

|

Нарушение правил продажи отдельных видов товаров |

14.15 |

10–30 |

1–3 |

Примечание. Составлено по: [3].

Основными инструментами воздействия государства на поведение хозяйствующих субъектов, нарушающих права потребителей, являются штрафы и дисквалификация. По данным таблицы очевидно, что такие санкции не будут способствовать снижению количества нарушений на потребительских рынках.

В реализации государственной потребительской политики можно выделить два основных направления.

-

1 . Информирование и консультирование населения – просвещение потребителей с помощью организации консультативных центров, подготовки и распространения информационных материалов, а также обеспечение доступа потребителей к квалифицированной юридической помощи. В настоящее время функционирует 84 консультационных центра и 630 консультационных пунктов, в которых занят 891 человек [3, с. 157].

-

2 . Работа с обращениями граждан и, как следствие, проведение плановых и внеплановых выездных проверок, выявление нарушений, возбуждение дел об административных правонарушениях.

В группе показателей результативности реализации экономической политики в области защиты прав потребителей, следует обозначить следующие:

-

– количество и динамика обращений граждан;

-

– общее количество проведенных проверок;

-

– доля нарушений, приходящихся на одну проверку;

-

– количество и динамика выявленных нарушений;

-

– общая сумма наложенных штрафов.

В 2013 г. сохранился рост числа обращений, в результате их общее количество достигло 321 665, что превышает почти в 6,8 раз показатель 2005 года. При этом третий год подряд наблюдается тенденция превалирования числа жалоб потребителей на нарушения в сфере услуг, доля которых составляла 55,6 % в 2011 г., 54,7 % – 2012 г. и 57,2 % в 2013 году. В сфере услуг по числу жалоб доминируют сектор жилищно-коммунальных услуг (44 %), финансовых (11 %), бытовых (9 %) и услуг связи (7 %).

Анализируя количество проверок, стоит отметить, что Роспотребнадзором было проведено в 2013 г. 139 187 проверок. В результате проведенных внеплановых проверок по обращениям граждан только в 65,9 % случаев были подтверждены доводы заявителей. Общая сумма наложенных штрафов в 2013 г. составила 592 млн руб. [3, с. 15, 20], однако средняя сумма штрафа составила 3,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 3 тыс. руб.), что объясняется невысоким уровнем штрафных санкций, предусмотренных законодательством, за нарушения в сфере защиты прав потребителей.

Подводя итоги анализа результатов реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей, можно отметить следующие особенности:

-

– увеличение числа обращений граждан, что может быть связано, с одной стороны, с ростом информированности населения по вопросам защиты прав потребителей; с другой – сохраняющейся практикой недобросовестного и неконкурентного поведения предприятий в отношении потребителей;

-

– низкий уровень штрафных санкций, что не способствует снижению склонности предприятий к нарушению прав потребителей;

-

– превалирование числа жалоб на нарушения в сфере услуг, связанное, в том числе, с особенностями этих рынков (неэластичным спросом, наличием значительной информационной асимметрии);

-

– снижение количества выездных проверок (прежде всего плановых), сопровождающееся ростом числа выявленных нарушений в расчете на одну проверку;

-

– дублирование сфер ответственности с Федеральной антимонопольной службой в части пресечения таких незаконных действий, как нарушение порядка ценообразования и введение потребителей в заблуждение;

-

– более высокая доля обоснованных жалоб (более 60 %), чем в ФАС России (менее 50 %).

Средством реализации государственного контроля (надзора) в области антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей является организация и проведение плановых и внеплановых проверок. Однако эффективность контрольно-надзор- ных мероприятий двух органов власти (Роспотребнадзора и ФАС России) различна (см. табл. 6).

Анализируя показатели таблицы 6, можно заметить, что деятельность Роспотребнадзора при проведении проверок представляется более результативной. В частности, Роспотребнадзор занимает второе место среди всех федеральных органов исполнительной власти по количеству проверок. Значительно отличаются доли подконтрольных субъектов (20,4 % – Роспотребнадзор; 0,1 % – ФАС России), а также доли ЮЛ, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых были проведены проверки (20 % – Роспотребнадзор, 0,08 % – ФАС России), то есть Роспотребнадзор проверяет каждого 5 подконтрольного субъекта, в то время как ФАС – каждую тысячную организацию.

Приведенные ниже данные подтверждают модель «работы по жалобам» ФАС России. Однако, если ФАС, рассматривая заявления-жалобы юридических и физических лиц, собирает необходимую для анализа информацию с помощью официальных запросов, то Роспотребнадзор, работая с обращениями граждан, чаще проводит контрольные выездные мероприятия.

Анализ государственной политики ограничения неконкурентного поведения фирм позволяет сделать вывод о том, что созданные в системе контрольно-надзорных органов стимулы приводят не к росту, а к снижению общественного благосостояния даже при абсолютно добросовестном поведении и высокой квалификации лиц, принимающих решения. Институциональными ограничениями эффективной реализации конкурентной политики являются: низкие издержки обращения в орган власти; незаинтересованность чиновников в достижении цели регулирования (развитие конкурентной среды, формирование культуры конкуренции); низкие штрафы для хозяйствующих субъектов и практическое отсутствие санкций для чиновников, действия которых ограничивают конкуренцию.

Таблица 6

Некоторые показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы России по данным 2012 г.

|

Показатели |

Роспотребнадзор |

ФАС России |

|

Федеральные органы исполнительной власти – лидеры по количеству проверок (место) |

2 |

– |

|

Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены проверки, % (среднее значение по ФОИВ – 8,4%) |

20,4 |

0,1 |

|

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение проверок (тыс. руб.) |

7 701 042 |

274 891 |

|

Количество нарушений в расчете на 1 проверку |

4,8 |

2,7 |

|

Объем финансовых средств, затрачиваемых на выявление 1 нарушения (тыс. руб.) |

8,1 |

22,1 |

|

Количество проверок на 1 сотрудника (среднее значение по ФОИВ – 18,1) |

33,1 |

7,3 |

|

Сумма наложенных штрафов |

1 317 195 |

127 124 |

|

Сумма уплаченных штрафов |

1 174 709 |

65 151 |

|

Доля проведенных внеплановых проверок, % |

59 |

92 |

|

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок, % |

32 |

72 |

|

Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения |

64 |

48 |

|

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, % |

98 |

38 |

Примечание. Составлено по: [8].

Список литературы Государственная политика ограничения неконкурентного поведения фирм в России

- Авдашева, С. Б. Почему издержки на контроль растут, а законы соблюдаются все хуже: ЭКОномический анализ применения административного права в России/С. Б. Авдашева, П. В. Крючкова//ЭКО. -2013. -№ 4. -С. 119-133.

- Доклад «О состоянии конкуренции в РФ» за 2013 год. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://fas.gov.ru/analyticalmaterials/. -Загл. с экрана.

- Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2013 году: гос. доклад. -М.: Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014. -224 с.

- Калинина, А. Э. Интегральная многофакторная оценка эффективности управления регионом в условиях модернизации российской экономики/А. Э. Калинина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2012. -№ 1 (20). -С. 75-83.

- Калинина, В. В. Информационная база мониторинга и оценки эффективности деятельности органов региональной исполнительной власти/В. В. Калинина, А. В. Шевандрин//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 1 (22). -С. 65-71.

- Карагезьян, У. В. Неконкурентное поведение фирмы: причины, цели, результаты/У. В. Карагезьян//Вестник Дружбы народов Кавказа. -2014. -№ 1 (29). -С. 29-36.

- Лебедева, Н. Н. Идентичность человека как фактор мотивации экономической деятельности/Н. Н. Лебедева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 1 (22). -С. 251-259.

- Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора). -М.: Минэкономразвития России, 2013. -130 с.

- Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики: (экспертно-аналит. докл.)/А. Е. Шаститко//Экономическая политика. -2012. -№ 6. -С. 5-53.

- Развитие и применение антимонопольного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений/С. Авдашева, Н. Дзагурова, П. Крючкова, Г. Юсупова. -М.: МАКС Пресс, 2011. -112 с.

- Шаститко, А. Конкурентная политика в период кризиса/А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова//Вопросы экономики. -2009. -№ 3. -С. 54-69.