Государственная политика по отношению к семьям военнослужащих Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны

Автор: Семнова Елена Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается помощь семьям военнослужащих, оказываемая государством и общественностью. Делается вывод, что семьи военнослужащих не оставались без внимания как государства, так и общества. Их деятельность носила всесторонний и взаимодополняющий характер.

Семьи военнослужащих, социальная политика, великая отечественная война, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14737200

IDR: 14737200 | УДК: 902.316.27.316.33

Текст краткого сообщения Государственная политика по отношению к семьям военнослужащих Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны

Вопросы, связанные с государственной политикой по отношению к семьям военнослужащих, поднимались исследователями в контексте различных тем. Чаще всего они упоминались при рассмотрении всенародной помощи фронту и роли партии в военные годы. Наиболее близко в изучении политики по отношению к семьям военнослужащих в годы войны подошли те ученые, которые занимались изучением социальной сферы. В то же время исследований, посвященных непосредственно этой проблеме, сравнительно мало [Иваничкин, 1972; Снегирёва, 2007; Гордиевский, Юрченко, 2002; Зинич, 1988; и др.]. Причем на материалах Западной Сибири основаны лишь немногие из них.

Анализ литературы, посвященной проблемам социальной политики государства в годы войны, позволяет сделать вывод о том, что эта тема является одной из наименее разработанных. В то же время с началом Великой Отечественной войны семьи военнослужащих оказались одной из самых многочисленных и незащищенных групп населения. В конце 1943 г. в Западной Сибири

(без Кемеровской области) было учтено 925 404 семьи военнослужащих 1, в том числе в Алтайском крае – 340 080 семей, в Новосибирской области – 280 550, Омской – 304 774. В эти данные входят и эвакуированные семьи военнослужащих.

По отношению к этой категории населения с первых дней войны проводилась целенаправленная политика. Двадцать шестого июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время». Пособие назначалось по месту жительства семьям, в которых имелись иждивенцы. В городах сумма пособия составляла от 100 до 250 р. на семью, в сельской местности – 50 % этой суммы 2.

Кроме пособий семьи военнослужащих, призванных в армию, имели целый ряд льгот. Постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г. дети рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота освобождались от платы за обучение в 8–10-х классах средней школы, техникумах и вузах 3.

Пятого августа 1941 г. СНК СССР принял постановление «О сохранении жилой площади за военнослужащими и о порядке оплаты жилой площади семьями военнослужащих в военное время». Площадь, занимаемая военнослужащими, не оплачивалась, а члены их семей квартплату и коммунальные услуги оплачивали по льготным ставкам. Все иски к призванным в РККА и членам их семей по жилищным делам, а также исполнение судебных решений приостанавливались до конца войны 4.

Семьи военнослужащих медработников, педагогов, ветеринарного персонала, живущих в сельской местности, освобождались от квартирной платы, оплаты отопления и освещения 5. Предусматривались и другие льготы. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. семьи военнослужащих освобождались от уплаты налога за бездетность и сельскохозяйственного налога [Васильев, 1962. С. 65]. В случае гибели кормильца семье выплачивалась пенсия и сохранялись все льготы.

До января 1943 г. дело назначения и выплаты пособий и пенсий семьям воинов рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского флота производились органами социального обеспечения. С 1943 г. эту работу вели созданные при исполкомах отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

При выплате пособий и пенсий не всегда соблюдались их размеры. В ходе проверки 18 районов Алтайского края, проведенной в мае 1942 г., была выявлена переплата пособий и пенсий на 42 233 р. Одновременно были выявлены случаи незаконного отказа в назначении пенсий, несвоевременная их выплата, задержки в рассмотрении жалоб и заявлений по вопросам назначения и выплат пособий и пенсий 6.

Причинами подобных нарушений являлись: халатность работников органов гос-обеспечения, бесконтрольность в работе, злоупотребление властью, присвоение денег 7 и т. д. 7

Работе с семьями военнослужащих местными органами власти уделялось значительное внимание. Так, уже в августе 1941 г. Новосибирский обком партии, обсуждая вопрос о помощи семьям военнослужащих, потребовал от председателей горрайиспол-комов навести порядок в работе органов соцобеспечения, а всех виновных в нарушении прав семей военнослужащих привлекать к ответственности вплоть до уголовной [Васильев, 1962. С. 66].

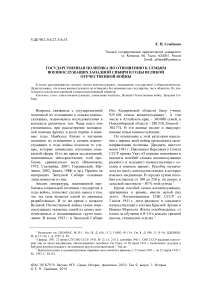

Принимаемые меры давали определенные положительные результаты, однако существенные изменение в работе с семьями военнослужащих произошли в 1943 г., что было обусловлено выходом 22 января 1943 г. постановления СНК и ЦК ВКП(б) СССР «О мерах по улучшению работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». В соответствии с ним во всех областях Западной Сибири при облгор-райисполкомах были созданы отделы по государственному обеспечению и трудовому устройству семей военнослужащих. Вновь созданные отделы вели большую работу по налаживанию учета семей военнослужащих, обследованию их материальнобытовых условий, выявлению и установлению нарушений и в назначении и выдаче государственных пособий и пенсий. Так, о результативности проводимой органами гособеспечения работе по назначению и выплате пособий можно судить на примере Алтайского края (см. табл. ниже).

Из приведенных данных видно, что в 1943 г. выплата пособий и пенсий значительно возросла и достигла своей наивысшей величины. Снижение выплат в 1944 г. связано в основном с реэвакуацией семей военнослужащих в освобожденные районы СССР. Что же касается падения суммы выплат по пособиям, при одновременном увеличении выплат по пенсиям, это объясняется постоянным переходом семей из одной категории в другую (в связи с гибелью военнослужащего).

Значительные суммы выплачивались семьям военнослужащих и в других областях Западной Сибири. Так, по Омской области только за первые два года войны было выплачено 55 282 000 р. 8, по Новосибир-

Выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих по Алтайскому краю

* за годы Великой Отечественной войны

|

Год |

Пособия |

Пенсии |

Всего, р. |

|

1941 |

– |

– |

40 852 625 |

|

1942 |

— |

— |

136 924 662 |

|

1943 |

135 725 484 |

32 340 403 |

168 065 887 |

|

1944 |

118 246 367 |

42 755 052 |

161 001 419 |

|

1945 (4 мес.) |

35 447 000 |

16 089 000 |

51 536 000 |

|

Итого |

558 380 593 |

* Таблица составлена по: ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 874. Л. 45. За 1941 и 1942 гг. в документе указана общая сумма выплаченных пособий и пенсий.

ской (в современных границах) за 10 месяцев 1944 г. – 102 645 453 р. 9

Для семей среднего, старшего и высшего командного состава вместо пособий выплаты производились по аттестатам, которые присылали военнослужащие с фронта. Размер выплат по аттестатам зависел от занимаемой должности, он был выше, чем пособия семей рядового и младшего начсостава 10. Семьям, получающим деньги по аттестатам, пособия не выплачивались 11.

Помимо выплат пособий и пенсий особое значение государство придавало и вопросу трудоустройства членов семей военнослужащих. Решение этой проблемы позволяло улучшить материально-бытовое положение и создать условия для семей военнослужащих в большей степени обеспечивать себя самим, а также частично решить проблему нехватки рабочей силы.

Успешность выполнения задачи трудоустройства во многом зависела от усилий местных органов власти. По Новосибирской области (без г. Новосибирска) на 1 декабря 1943 г. из 78 228 трудоспособных членов семей военнослужащих, работало 62 228 чел. Однако 16 000 не были трудоустроены 12. Дополнительные усилия местной власти обеспечили трудоустройство в начале 1944 г. еще 9 000 чел. Но 7 000 чел. по прежнему не работали 13.

Причины, по которым не все могли работать, были разные. Многие жены военнослужащих не работали из-за неустроенности детей в детучреждения, так как рост сети дошкольных организаций не успевал за растущей потребностью охвата дошкольными учреждениями детей фронтовиков и матерей одиночек 14. Всего по Омской области на 1 января 1944 г. из-за неустроенности детей не работало 5 180 чел. членов семей военнослужащих 15.

Другой причиной нетрудоустроенности было отсутствие квалификации. В связи с этим создавались специальные курсы, на которых обучающимся давали необходимый минимум знаний (поскольку большинство женщин до войны было домохозяйками и никогда не работали) и повышали квалификацию уже работающих. Большая работа в этом направлении велась, например, на предприятиях г. Томска в 1943 г., где по инициативе Куйбышевского отдела по гос-обеспечению было обучено 765 членов семей военнослужащих, из них 75 чел. получили продвижение по службе 16.

Многие не работали из-за отсутствия одежды, обуви, низкой оплаты труда, особенно в колхозах. Значительную часть неработающих составляли жены начсостава.

Одной из самых острых была жилищная проблема, вызванная массовым притоком эвакуированного населения. Вопрос размещения прибывающих членов семей военнослужащих разрешался главным образом за счет уплотнения жильцов, подселения их к уже живущим. Это приводило к тому, что были случаи когда на одного человека приходилось менее 2 кв. м Например в 1941 г. в Москаленском и Оконешниковском районах Омской области проживали соответственно 3 семьи военнослужащих (11 чел.) в комнате площадью 14 кв. м и две семьи (9 чел.) в комнате площадью 9 кв. м 17.

Катастрофическая нехватка жилого фонда вынуждала использовать под жилье не приспособленные помещения. Было развернуто строительство нового жилья упрощенного типа (бараки, полуземлянки) [Букин, 1985].

Тяжесть жилищной проблемы в Западной Сибири приводила к применению крайних мер для ее решения. В результате человек почти всегда получал крышу над головой, но зачастую его проживание едва обеспечивалось мало-мальски пригодными для жизни условиями.

Государство оказывало помощь семьям военнослужащих, но в условиях войны средств было недостаточно. Большой вклад в решение означенных проблем вносила общественность Западной Сибири. На нее опирались местные органы власти в проведении всей работы с семьями военнослужащих. С помощью ее организовывались месячники, декадники, воскресники.

Вышеперечисленные мероприятия имели целью создание фондов помощи для семей военнослужащих. Они были двух видов: специальные и комплексные. Специальные месячники проводились для создания определенного фонда, в основном они носили сезонный характер. К примеру, весной перед началом сева собирались семена для нуждающихся семей. Комплексные месячники были направлены на образование фондов, которые создавались в результате одновременного сбора одежды, обуви, мебели, посуды, продуктов питания, отчисления в фонды денежных средств и т. д.

Работа по выполнению планов месячников не всегда достигала желаемого результата в намеченные сроки. В этих случаях недели, декадники, месячники по решению вышестоящих органов власти продлевались. В феврале 1944 г. в г. Томске за проведенный месячник был создан денежный фонд в 90 700 р., что не отвечало намеченным планам. В связи с этим решением Томского горисполкома от 18 февраля 1944 г. сбор средств был продлен 18.

Анализ документальных данных свидетельствует о том, что не всегда вещи, продукты, деньги, внесенные в фонды для се- мей военнослужащих, правильно сохранялись. Имели место случаи бесконтрольного расходования части фондов и т. п.

Активную роль в организации общественной помощи семьям фронтовиков играли женсовет, комсомол, пионеры и т. д.

Женсоветы охватывали широкий спектр деятельности. Они заботились об улучшении обеспечения нуждающихся семей военнослужащих, содействовали членам этих семей в их трудоустройстве, организовывали курсы и кружки по приобретению производственной квалификации. Читали лекции, доклады, проводили мероприятия в помощь фронту. Помогали семьям фронтовиков в устройстве детей в школы и детсады и во многом другом.

Немалую роль в работе с семьями военнослужащих играли комсомольцы и несоюзная молодежь. Первоочередной задачей комсомольцев была помощь в налаживании учета семей военнослужащих, уточнение их материально-бытового состояния, их нуждаемости, получении льгот и т. д. Так, для проверки состояния семей военнослужащих Черепановский райком ВКП(б) Новосибирской области в мае 1943 г. в помощь штатным инспекторам привлек партийнокомсомольский актив из 284 чел. Из 7 993 семей силами актива были обследованы 7 000 19.

Хорошо зарекомендовали себя в оказании помощи семьям военнослужащих тимуровские команды. Каждая из них брала шефство над определенными семьями военнослужащих, которым помогала и за работу с которыми отчитывалась. По данным Томского горкома ВЛКСМ в марте 1945 г. над семьями военнослужащих шествовали 80 тимуровских команд, объединяющих 699 пионеров 20.

Анализ опубликованных и архивных данных позволяет утверждать, что деятельность органов власти и общественных организаций Западной Сибири по оказанию помощи семьям военнослужащих носила разносторонний и взаимодополняющий характер. Местные органы власти, опираясь на общественные организации, а также помощь населения прилагали большие усилия для обеспечения нужд и потребностей семей военнослужащих Красной Армии, что позволило им выжить в тяжелых условиях и внести свою лепту в достижение Победы.

THE STATE POLITICS TO FAMILIES OF MILITARY PERSONNEL IN WESTERN SIBERIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR