Государственная промышленная политика (аспекты экономической безопасности)

Автор: Довбий Ирина Павловна, Богачев Артем Сергеевич, Довбий Наталья Сергеевна

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проводимая в Российской Федерации с начала 1990-х годов экономическая политика была нацелена преимущественно на стабилизацию макроэкономического положения национальной экономики за счет проведения денежно-кредитной и бюджетной политики. Данная задача усложнялась изменившимися реалиями в условиях глобального рынка. Разработка и принятие Россией целого ряда концепций государственной промышленной политики и специализированных законодательных актов не смогли предотвратить критическое падение промышленного производства не только в силу отсутствия финансового обеспечения. Сложности промышленного развития во многом обусловлены сформировавшимся в период реформ отечественным механизмом инвестирования, который в качестве главной цели ставил максимизацию прибыли, тем самым оказался в подчинении денежно-финансовых потоков, сконцентрированных в спекулятивно-посреднической сфере, отрегулированных по законам монетаризма и обусловивших спад инвестиций и инноваций в реальном секторе экономики. Принятие Россией стратегии национальной и экономической безопасности ставит новые задачи в части повышения потенциала промышленности и, прежде всего, ее высокотехнологичного сектора.

Промышленность, промышленная политика, модернизация, санкции, экономическая политика, экономическая безопасность, государственная политика, региональная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147232361

IDR: 147232361 | УДК: 332.055.2:331.101.6 | DOI: 10.14529/em180305

Текст научной статьи Государственная промышленная политика (аспекты экономической безопасности)

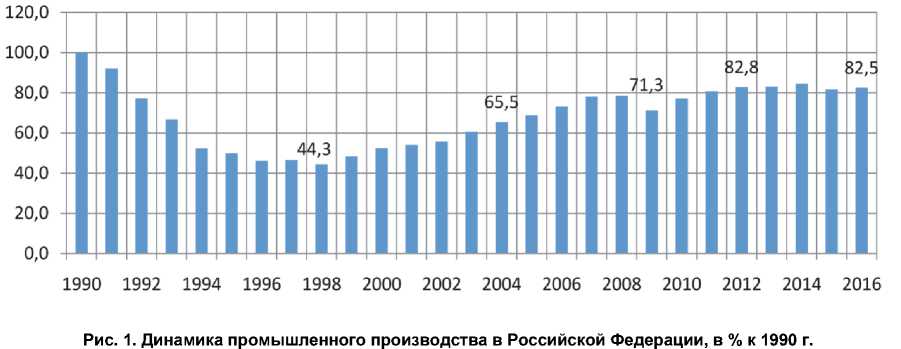

Основополагающий вклад в формирование валового внутреннего продукта развитых стран вносит промышленность – фундамент материального производства. В различных странах на нее приходится от 25 до 40 %. Наращение промышленного потенциала наблюдается в Индии, Китае, Бразилии, ЮАР, демонстрирующих существенный рост национальных экономик [12]. Однако в России по-прежнему «приходится говорить не об экономическом росте…, а о выживании и возрождении страны перед лицом новых угроз» [5, с. 15], поскольку до сих пор не преодолено беспрецедентное падение национальной экономики с начала реформ 1990-х, в частности промышленного производства: до 44,3 % в 1998 г. от уровня 1990 г. (рис. 1).

Санкционная война против России и усиление международных политических противоречий указывают на то, что в мире идет борьба за перераспределение рынков и доступа к природным ресурсам. В данной связи становится опасной риторика в отношении непревзойденных перспектив «постиндустриального мифа», который ставится в противовес стратегической неактуальности материального базиса. Наиболее важными факторами политической, экономической и социальной безопасности России на современном этапе исторического развития остаются экологически грязные, вредные, порождающие массу противоречий в экономическом развитии металлургическое, нефтехимическое производства. Пределы роста и развития данных отраслей в национальной экономике не достигнуты, соответственно, первоочередной задачей становится технологическое перевооружение, рост интеллектуализации производствен- ных процессов и их встраивание в глобальные производственные цепи [4]. Кратные потери профессиональных кадров и основных фондов, исчезновение отдельных секторов промышленности в полном объеме запустили механизм деградации российской экономики.

Промышленность, как базовая система экономики, формирует и удовлетворяет спрос на средства производства экономических агентов и на предметы потребления населения. Совокупность самостоятельных и взаимосвязанных предприятий, секторов и инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень НИОРК, образуют особую систему – промышленную [12]. Рассмотрение промышленности в качестве системы предполагает определенную логику исследования:

– идентификация состояния, прогноз развития промышленности, ее секторов и инфраструктуры с последующим определением условий и факторов модернизации (анализ «снизу»), оценка необходимых ресурсов (финансовых, технико-технологических, кадровых и др.) и необходимая корректировка;

– определение искомой (желательной) динамики развития промышленных секторов для определения и достижения целей промышленного развития (необходимой структуры и уровня конкурентоспособности), корректировки государственных мероприятий структурной и промышленной политики (анализ «сверху»).

Для четкого определения функций и задач развития промышленных систем, техники и технологий, векторов развития государственного и частного сек-

торов необходимо, чтобы прогноз развития промышленности включал не только перспективную оценку по количественным параметрам (объем производимого продукта, производительность труда, занятость, энерго- и материалоемкость производства, масштабов отдельных секторов), но и представление о качестве технологического уровня производства (инновационность продукции и технологического сопровождения, структура издержек и др.).

Современная промышленная политика стоит в одном ряду с другими видами экономических политик (бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, таможенной и др.) и объединяет в себе комплекс институциональных условий, вертикальных и горизонтальных инструментов и механизмов реализации. Необходимым условием успешного проведения промышленной политики является согласование публичных и частных интересов на всех уровнях национальной экономики.

Как отмечал В.К. Сенчагов, «институциональные аспекты национальных интересов в области экономики связаны с формированием цивилизованных экономических отношений, отвечающих лучшим примерам мировой практики в области отношений собственности, государственного регулирования, финансово-кредитных институтов» [13, с. 242].

Эволюция привела постсоветскую Россию к номенклатурному капитализму, где вся власть и собственность сконцентрирована в руках политического класса [3]. Сложившаяся институциональная структура не способствовала оптимальному (с позиции экономической эффективности) перераспределению собственности, но способствует её коррупционному переделу, в т. ч. методами силовой реакции. Коррупция по-прежнему выступает одним из главных факторов, определяющих инвестиционную привлекательность экономики: так, средняя сумма взятки чиновнику в Подмосковье в 2016 году составила 1 млн руб. [9]. Общая сумма взяток, полученных в России за 2017 год, составила 6,7 млрд руб. [11]. Несмотря на наличие внешних признаков наличия рыночной инфраструкту- ры, отсутствуют механизмы свободного перелива капитала, мобильности рынка труда, роста накоплений и привлечения стратегических инвесторов.

Отсутствие теоретической базы для проводимых в России преобразований на фоне дисфункции управления на всех уровнях (от макро- до микро-) привело к критическим явлениям:

-

- дезорганизации процесса производства (организации и управления) и всех хозяйственных систем с вытекающими из них дезинтеграцией промышленных структур и связей, демотивацией труда;

-

- деиндустриализации, сопровождающейся снижением объема индустриальной продукции в ВВП и ее доли в структуре экспорта, ухудшением состояния обрабатывающих производств и деградацией технологий, свертыванием промышленного производства и заполнением высвободившегося пространства либо импортом, либо «отверточным» производством, либо сборочным производством по лицензии (режимом промышленной сборки);

-

- демотивации и деквалификации труда, проявляющейся в потере квалификации рабочей силы (утрате персоналом умений и навыков, профессий и компетенций), депопуляции промышленных кадров, уменьшении численности исследователей (1989 г. в СССР насчитывалось 1119 тыс., в 2010 г. - 369 тыс.).

Результатом экономических реформ стала утрата целых секторов промышленного производства, зачастую без способности к воспроизводству.

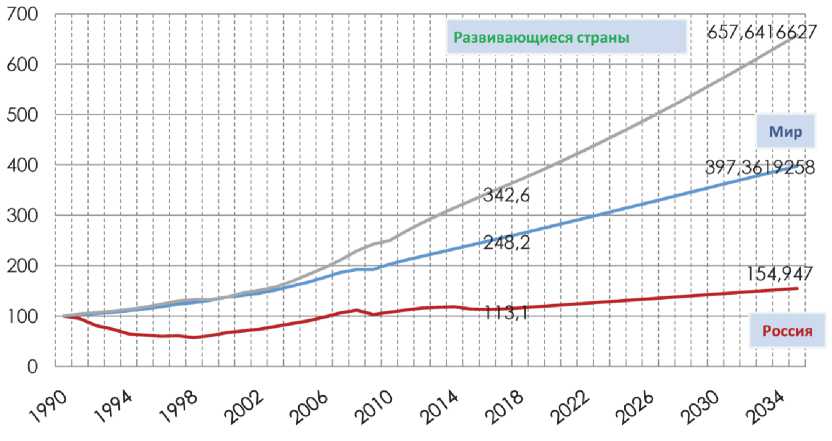

Свидетельством сложившейся в посткризисной экономике «новой экономической реальности» является снижение за период с 2014-2016 гг. доли России в мировой экономике с 2,9 до 1,7 %, в то время как на долю США приходится 29 % глобального ВВП. Существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры имело следствием ограничение доступа к зарубежному инвестиционному финансовому капиталу, падение соотношения риск/доходность, снижение реальных располагаемых доходов населения и спроса на внутреннем рынке. Темпы роста национальной экономики менее среднемировых означают закрепление инерционного сценария развития и закрепление отстава- ния России от ведущих стран мира, поскольку 1 % роста ВВП по паритету покупательной способности в Китае составляет $197 млрд, России $37 млрд, соответственно 1 % роста китайской экономики адекватен 5,3 % российского роста. При условии реализации инерционного сценария, Россия вырастет к 2035 году в 1,5 раза (к уровню 1990 г.), в то время как весь мир в 4 раза. Об этом свидетельствует динамика ВВП российской экономики (инерционный сценарий), развивающихся стран и мира в 1990–2016 гг. и прогноз на 2017–2035 годы [10] (рис. 2).

Начиная с 1990 г. мировой ВВП вырос на чивые тренды, требующие от стран выбора приоритетов развития (табл. 1).

Однако в России эффект от инновационной деятельности почти незаметен, не налажены тесные, постоянные и продуктивные контакты между наукой и бизнесом, функционирование национальной инновационной системы в целом тормозится санкциями и ограничением к доступу внешнего финансирования.

Экономика наиболее развитых стран переходит на рельсы VI технологического уклада, обусловленного применением нанотехнологий и генной инженерии. Усиливается процесс финансовой

Рис. 2. Динамика ВВП российской экономики (инерционный сценарий) в сравнении с мировыми трендами(1990–100) [10]

148 %, только в 2016 году средний рост составил 3,2 %. В России соответствующие показатели составили +13 % (за 26 лет) и –0,2 % за год. Следует при этом отметить, что ключевое воздействие на долгосрочные перспективы инновационного развития государств в сегодняшнем мире оказывают два явления:

-

– глобализация, глобальная конкуренция, международный обмен технологиями и мобильность кадров обусловливают «сжатие» времени выхода на рынки, вынуждая компании и страны ускорять инновационный процесс, предлагая рынку все более жизнеспособные товары и услуги;

– усложнение инноваций, все чаще носящих междисциплинарный и межотраслевой характер, приводит к возрастанию рисков и удорожанию инвестиций, в связи с чем, требуется объединение усилий компаний для проведения исследований, при условии сохранения самостоятельности и паритета интересов сторон.

В современной мировой практике формирования промышленной политики сложились устой- глобализации мировой экономики, и возникает новое качество финансового капитала как всеобъемлющего и всепроникающего. По некоторым оценкам, в последние годы совокупные ресурсы между высокоразвитыми державами и остальным миром распределяются в пропорции 80:20, в то время как по количеству проживающего населения наблюдается противоположная пропорция. Разрушительный потенциал глобализации проявился в ходе мирового кризиса 2008 г., когда стало ясно, что значительно переоценены преимущества экономической глобализации и недооценены её риски и угрозы.

Замедляющаяся с 2012 года макроэкономическая динамика была усугублена рядом событий, оказавших определяющее влияние на реальный сектор национальной экономики. На фоне нарастания геополитической напряженности, ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и снижения цен на энергоносители произошло истощение существенного источника ресурсов экстенсивного роста экономики: дополнительные нефтегазовые доходы России за период с 2000–2013 гг. составили порядка $1,2 трлн [7].

Таблица 1

Тренды, влияющие на формирование промышленной политики

|

Тренд |

Характеристика проявления |

|

Волатильность экономических процессов |

Успешные практики прошлого становятся неповторимыми и уникальными |

|

Существенное усложнение цепи добавленной стоимости |

Переход от торговой промышленной к технологической промышленной политике |

|

Исчерпание потенциала институционального роста |

Привлечение ведущих стран к реализации собственной промышленной политики |

|

Уроки глобальных и макроэкономических кризисов |

Ослабление ограничений по осуществляемым государством интервенциям |

|

Усиление ориентированности экономики на потребности человека |

Повышенное внимание и поддержка не столько отраслей, сколько ориентированных на потребительский сектор индустрий |

|

Влияние урбанизации |

Усиление роли «умной» региональной специализации |

|

Стремительные поколенческие изменения |

Ориентация производителей на новые запросы молодого поколения |

|

Изменение бизнес-моделей и форм организации новых секторов экономики |

Снижение эффективности устаревшими инструментами, потребность принятии новых инструментов |

|

«Хайповые» модели привлечения инвестиций в новые направления технологического развития |

Сокращение инвестиционных циклов, вовлечение в процесс инвестирования индивидуальных и частных инвесторов |

|

Высокая неопределенность внешней среду |

Выбор и обоснование характера приоритетов |

Можно выделить следующие этапы экономического спада:

-

1. Усиление роста геополитической напряженности вследствие событий в Украине, усиление рисков ведения экономической деятельности вследствие введения руководством США экономических санкций и ограничительных мер (весна 2014 г.).

-

2. Последовавшее введение финансовых и технологических санкций ряда стран в отношении России и продовольственных санкций в ответ (весна – лето 2014 г.); существенное ограничение доступа национальных кредитных организаций и корпораций на рынок внешнего финансирования.

-

4. Масштабная девальвация национальной валюты в 2014 году имела следствием рост инфляции и безработицы, снижение темпов роста ВВП и промышленного производства, ухудшение финансового состояния кредитных организаций и предприятий, падение доходов населения и снижение потребительского спроса.

-

3. Существенное изменение условий торговли (осень 2014 г.) и рост их волатильности (весь 2015 год) привели к резкому сжатию инвестиций, что потребовало принятия государством целого пакета документов, определяющих долгосрочные структурные ориентиры развития национальной промышленности.

Проявилась и критическая зависимость национальной промышленности от состояния мировой экономики. Введение экономических санкций обусловило падение уровня промышленного про- изводства 2014–2015 годах. Следует указать, что проводимая с 2000 года макроэкономическая политика всемерной открытости и жесткие условия конкуренции, при которых происходило встраивание национальной экономики страны в международные торговые и технологические цепочки, привели к сырьевому характеру национального экспорта и возрастанию критической зависимости от импорта те только техники и технологий, но и товаров жизнедеятельности. Высокотехнологичные производства сохранились преимущественно в оборонно-промышленном комплексе, космической и атомной индустрии.

Критический разрыв добывающего и обрабатывающего секторов экономики способствовал фактическому уничтожению целых отраслей промышленности (тяжелого станкостроения, медицинской техники и фармацевтики, микроэлектроники и др.) и формированию экспортно-сырьевой модели, в сущности – компрадорской, поддерживающей высокую рентабельность добычи и экспорта сырья с одной стороны, и низкую рентабельность обрабатывающих секторов – с другой. Например, в России за январь – сентябрь 2009 г. (начальная острая фаза кризиса) прибыль электроэнергетики выросла на 123 %, а её суммарный объем превысил прибыль по всей обрабатывающей промышленности (ОП) страны [2]. Российскому бизнесу инновации будут не интересны до тех пор, пока существует множество других способов обеспечения нормы прибыли. Желание же бизнеса заняться техническим прогрессом натыка- ется на практическое отсутствие банковского кредита и ничтожную роль фондового рынка (сейчас он обеспечивает 1 % всех средств, направляемых на НИОКР); остается рассчитывать на собственные средства. Внедрение наталкивается на невозможность воплотить что-то в металл или в пластмассу вследствие фактического исчезновения отечественного машиностроения: из четырехсот станкостроительных предприятий осталось порядка ста.

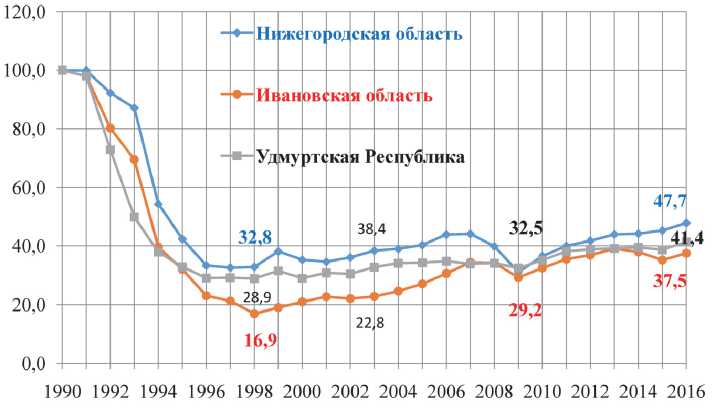

Наиболее падение промышленного производства от уровня 1990 г. наблюдалось областях с преобладающей долей ОП в структуре региональной экономике: Ивановской (падение до 16 %) и Нижегородской (32 %) областях, Удмуртской (29 %) республике (рис. 3).

Совершенно обратная тенденция наблюдалась в субъектах федерации, где преобладает добывающая промышленность экспортной ориентации.

В Сахалинской области, Чукотском и Ненецком автономных округах рост промышленного производства составил 3–8 раз (рис. 4).

Согласно данным Доклада рабочей группы Государственного совета РФ «О развитии промышленного потенциала субъектов Российской Федерации», сформировавшийся уровень регионального развития промышленности свидетельствует о первоочередности решения задачи совершенствования пространственного планирования и размещения производительных сил на территории страны. Только тридцати трем регионам в 2016 году удалось превысить уровень промышленного производства 1990 года, включая федеральные округи: Южный (120,7 %) и Дальневосточный (117,3 %). В целом в разрезе регионов доля промышленного производства (по всем видам промышленности) в ВРП существенно варьируется: в

Рис. 3. Динамика промышленного производства в субъектах РФ обрабатывающих отраслей, в % к уровню 1990 года

Рис. 4. Динамика промышленного производства в субъектах РФ добывающих отраслей, в % к уровню 1990 года

Республике Калмыкия составляет 4,8 %, в Ханты-Мансийском автономном округе до 72,6 %. Принципиально противоположная картина в части распределения регионов по доле ОП в ВРП: в Ненецком автономном округе 0,3 %, в Липецкой области - 72 % [8]. Данное свидетельствует о том, что регионы, обладающие мощными ресурсными комплексами, не всегда имеют развитое перерабатывающее производство.

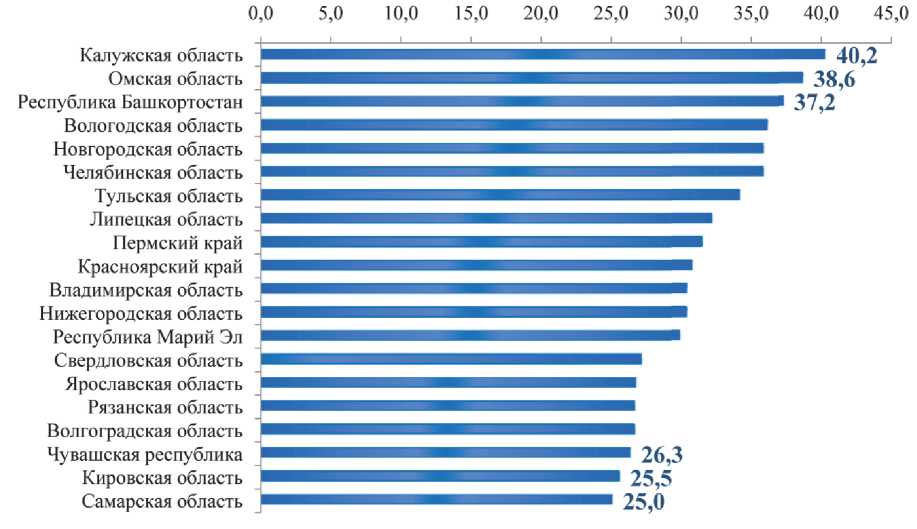

По доле ОП в валовом региональном продукте лидерами являются Волгоградская, Липецкая и Тульская области (около 40 %), несколько ниже данный показатель у Владимирской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Свердловской, Омской, Челябинской областей и в Красноярском крае.

В 2017 году обозначились определенные тенденции восстановительного роста обрабатывающей промышленности: за девять месяцев индекс ОП составил 101 % к аналогичному периоду 2016 г., причем рост наблюдался во всех федеральных округах: минимальный (100,7 %) в Сибирском ФО, максимальный (106,4 %) - в Дальневосточном. Отдельное снижение данного индекса имело место в 18 регионах, в т. ч. максимальное снижение в Ненецком АО (72,1 %), Хабаровском крае (80,7 %). Наилучшая восстановительная динамика (115 %) достигнута обрабатывающей промышленностью Республик Ингушетия (157,1 %), Дагестан (136,8 %), Тыва (115,5 %); в шестидесяти семи субъектах был зафиксирован рост обрабатывающей промышленности.

К числу индустриальных регионов традиционно относятся те, в которых на долю ОП приходится свыше 25 % ВРП. Возглавляют ТОП-20 индустриальных регионов Калужская область (40,2 %), Омская область (38,6 %), Республика Башкортостан (37,2 %). Замыкают - Чувашская республика (26,3 %), Кировская область(25,5 %) и Самарская (25,0 %) области (рис. 5).

Из ТОП-20 тенденции роста промышленной индустрии наблюдается в Татарстане, Башкортостане, Чувашской и Марий Эл республиках, Пермском крае, а также Волгоградской, Калужской, Кировской, Новгородской, Рязанской и Тульской областях. Тенденции деиндустриализации проявляются во Владимирской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях и Красноярском крае [1].

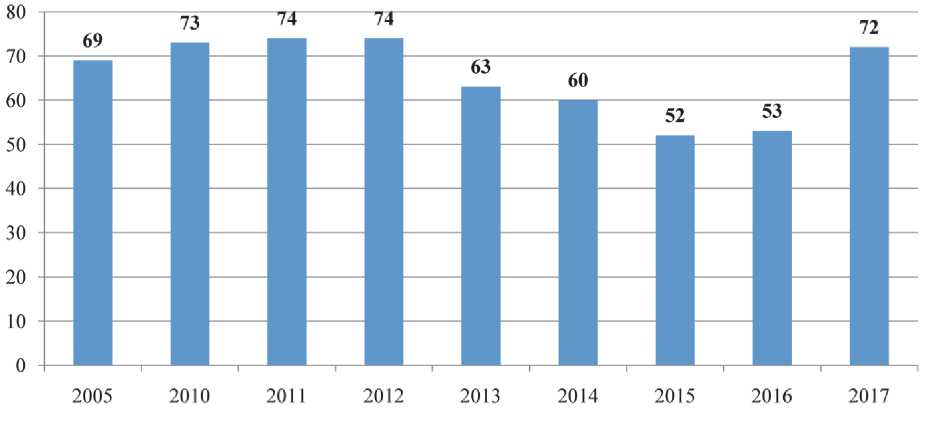

Максимальное количество субъектов федерации, в которых наблюдался рост индекса обрабатывающей промышленности (семьдесят четыре), зафиксирован в 2011 и 2012 годах. В 2015 г. всего в пятидесяти двух субъектах промышленность росла, в 2017 г. - в семидесяти двух (рис. 6).

Эффективность функционирования обрабатывающей промышленности за 2015 г. на основе анализа таких показателей как ВРП ОП на 1 занятого в данном секторе, ВРП ОП к величине собственных основных фондов, величины инвестиций в обрабатывающую промышленность к стоимости соответствующих основных фондов и величины инвестиций в обрабатывающую промышленность к ВРП ОП позволяет выявить наиболее сильные и слабые позиции данной отрасли в региональном разрезе (табл. 2) [8].

Наивысшим потенциалом роста промышленности, инвестиционного и инновационного потенциала производства характеризуются Красноярский край, Новгородская область, Краснодарский край, Тюменская и Вологодская области, обладающие наилучшими значениями по объективной оценке уровня состояния и развития обрабатывающей промышленности в сравнении со среднероссийским уровнем.

Сопряженность политики пространственного развития и промышленной политики должна строиться на учете ключевых долговременных факторов развития мировой экономики и наиболее ярко проявившихся в последнее время трансформаций международных отношений.

Одной из новых тенденций современности стало стремление государств отстаивать свои экономические интересы в противовес глобализации. Примером этого может служить процессы приостановки Транс-Тихоокеанского партнёрства, разрушения НАФТА, экономическое сближение с Китаем, выход из Европейского Союза Великобритании.

Проводимая США политика закрытия для России глобальных рынков и массовое формирование торговых барьеров может иметь следствием существенное сужение географии внешнеэкономических связей при одновременном усилении геополитического влияния в мире. Усиление финансовой и экономической изоляции России предполагает усиление роли рационального размещения производительных сил, синхронизированного по времени с развитием инфраструктурного каркаса, реализацией приоритетных для страны инвестиционных проектов, создание условий мобилизации и рационального использования трудовых ресурсов, достижение техникотехнологической самостоятельности.

Модернизация национальной экономики и рациональное пространственное развитие страны становится достижимым при поддержке государства в партнерстве с частным бизнесом и зарубежными инвесторами. Перспективными формами осуществления инновационной модернизации национальной экономики могут стать национальные технологические платформы, играющие роль интеграционных и коммуникационных площадок взаимодействия науки и производства. На их основе возможно развитие научно-производственной кооперации, расширение новых направлений технологической модернизации, повышение ее конкурентоспособности экономики, в том числе за счет развития научно-производственных партнерств, способствующих формированию высокотехнологичных «центров превосходства».

Рис. 5. ТОП-20 индустриальных регионов России [1]

Рис. 6. Субъекты РФ, зафиксировавшие рост индекса обрабатывающей промышленности. Рассчитано по данным [6]

|

ЛНИ1И9Д |

ОО |

ID |

00 |

(N |

4D |

CD |

40 |

r- |

О |

04 |

о (N |

СП |

04 |

-r |

40 |

|||||||||||||

|

1Э9И bmmXq |

04 04 |

DI OO |

9 |

ID (N |

О 40 |

CD |

(N 40 |

40 OO |

40 04 |

о |

СП |

о |

D |

04 |

40 |

СП |

Я |

|||||||||||

|

я в к о 5 к я о |

° 0 8 ^ |

D |

DI |

0 (N |

СП |

04 |

О 4D |

CD |

04 (N |

(N |

СП |

ОО (N |

ОО |

Я |

40 D |

|||||||||||||

|

© Я |

ГП 4© О п |

О 4© О |

04 (N cp |

40 D 0" (N |

04 (N |

Ур 4О" |

(N (N |

OO nf |

04 04^ |

OO 04" |

ГП ^ 40 П |

О |

О D 04 |

ОО (N о" |

Я |

D С^ |

04 04^ |

0 rq 4© |

04 |

04 04" |

О о" |

ГП 00 n |

||||||

|

0 о к к ° п В к о S |

° 0 |

4D |

04 |

О (N |

CD |

(N |

40 |

04 |

(N |

СП |

OO |

D |

О |

|||||||||||||||

|

я © Я |

ГП ^ ID ^ |

Я О |

D cp |

О ©4 О |

40" |

OO iD^ 04 |

id" |

CN |

OO 04^ |

^ |

4D OO CN |

IC 00 |

04 |

00 1С ^ |

04 04^ D |

О о" (N |

ср о" (N |

D оо" |

D 04" |

5 |

О 00 |

04 Я |

ОО |

40 40^ nf |

ГП ID |

|||

|

со В „ ,д О К 2 ч О Д „ к н ” • н к О 'О о п к >1 “вой - ° S 2 АО Ю Щ cd О о д |

м ° 0 8 |

О |

40 (N |

(N |

(N |

4D |

04 |

СП |

04 |

ср |

40 |

(N |

(N |

ОО (N |

||||||||||||||

|

© Я Я |

тг rq cf гп n |

о о ■^ |

4o" 40 (N |

00 ©4 4© О DI |

CD |

(N 40^ OO 40 |

О 04^ 04" 40 |

О 4O" OO (N |

04 iD^ 04 |

04 |

P OO |

ГП 40 40 |

D O" |

40 1С 40 ■^ П |

О я |

04" D D |

m |

о 04" |

04 nf |

D 00" OO |

4© 00 C4 |

04 OO 04" 40 OO |

D ОО^ 5 D |

04 D 04" 40 |

rq ©4 О П |

|||

|

К О 6 'Р о & В Р ° S к m |

° 0 |

OO |

CN |

(N |

OO |

О (N |

(N |

04 |

я |

ОО |

04 |

D |

Я |

-r |

00 |

40 |

(N |

04 |

||||||||||

|

Я © Я Я |

Я ГП |

00 00 4© о |

0" О |

04 О ■^ |

S D^ OO |

ОО id" 04 |

OO OO^ CN |

О 00" 04 |

IC О ■^ 00 |

40 O^ 4O" 04 |

C^ |

40 00 ©4 |

04 |

О 40 О 40 |

ID 04 |

о" |

40 40 |

40 О^ D О |

04 D |

40 40^ O" |

ID ©4 |

40 C^ 4O" D |

0 ГП 0 ©4 |

04 2 |

(N (N |

Я ID |

||

|

- IB св О д to О о и сев |

° 0 8 |

04 ID |

04 |

4D |

S |

CD |

04 (N |

OO 40 |

(N |

ОО |

04 |

D |

D (N |

D 40 |

О |

|||||||||||||

|

© Я Я |

00 00 ID n |

Tf rq ГП ^ |

0C 04 (N 40 |

04 ГП 0 |

ID 4O" 40 40 |

04 OO |

О |

О |

ID nf 4D |

IC ГП ■^ 40 00 |

(N iD^ id" 40 04 |

OO 04 |

40 |

OO ^ 04" D D |

00 ГП ■^ 04 |

О 3 |

о D 04" (N |

D ОО" (N |

Я 04 40 |

D С^ 04" 04 04 |

D C^ 04" OO D |

О 4© 4© DI |

04 |

4© 4© 4© ГП П |

Я ОО (N |

О 2 |

00 ГП |

|

|

зЯ bi 8е и |

DS s Я' я A © 5 e к св « « Я о Ph |

о e « 5 я я ч св a H Я V У |

A A Ю О s 0 Ю S H |

0 e за 3 я © © © и |

A A Ю О 4 О О О CQ |

A A О cd Ю О s bi 0 cd Я Я Я |

A A Ю О s bi Я S 5 |

A A Ю О bi 4 О О 0 Д |

Ю A К я U |

0 e « 5 я И 2 |

ЗЯ cd & ЗЯ Я bi 0 & 4 0 я о cd S" |

A A Ю О s bi 4 & О О CQ |

О e >s Q- © u |

Я 3 S cd bi Я Ю я си |

О е « Я Я Й ч о Я я а В |

Я cd А О А О bi 3 cd W cd bi Я ю я си |

Я cd 5 & 8 н cd bi Я ю я CJ си |

ЗЯ cd & ЗЯ Я bi 0 © К |

А А cd Ю О cd bi 0 м о я |

А А cd Ю О S bi 0 cd S cd О |

A A О cd Ю О s bi 0 M 0 Я A 5 |

0 e « я я я § a |

A A О cd Ю О s bi 0 Я CJ S 2 H |

0 e « я я a я ко Я и |

ЗЯ cd И зЯ Я bi 0 я о cd S" |

А А cd Ю О cd bi 0 S О |

0 e « 5 я я о н о я о я я ч св п |

|

Список литературы Государственная промышленная политика (аспекты экономической безопасности)

- Акбердина В.В. Промышленное развитие Свердловской области: основные угрозы и возможности развития. -http://www.sospp.ru/wp-content/uploads/Акбеердина-В.В.-17.11.16.ppt

- Губанов С.С. Путь развития России: назревшее уточнение//Экономист. -2010. -№ 4. -С. 3-7.

- Димов В.А. Эволюция институтов и модернизация российской экономики: автореф. дис. … д-ра экон. наук. -СПб, 2009. -36 с.

- Дьяченко О.В. Проблема выбора приоритетов промышленной политики//Экономическое возрождение России. -2017. -№ 1. -С. 82-95.

- Залиханов М.Ч. Экономическая политика в эпоху глобализации//Национальный банковский журнал. -2004. -№ 2. -С. 12-16.

- Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438

- Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Новая модель роста для российской экономики//Вопросы экономики. -2014. -№1 2. -С. 4-36.

- О развитии промышленного потенциала субъектов Российской Федерации. Доклад рабочей группы Государственного совета РФ. -http://assoc-sodr.ru/wp-content/uploads/2017/12/docladorazvit.pdf

- Средняя взятка в Московской области в 2016 году выросла в 3,5 раза. -http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/01/25/1586223.html

- Стратегия Роста. Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года. -https://admoblkaluga.ru/upload/mineconom/news/2017/presentation_titov.pdf

- Сумма полученных в 2017 году взяток достигла в России 6,7 млрд руб. -https://www.rbc.ru/society/05/03/2018/5a9d2d1f9a794723d6b46737

- Сухарев О.С. Индустриальная политик и развитие промышленных стран//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2014. -№ 15. -С. 2-21.

- Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к подъему и благосостоянию/под ред. В.К. Сенчагова. -М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2004. -416 с.