Государственно-частное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры за рубежом

Автор: Морозова И.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Финансы. Бухгалтерский учет

Статья в выпуске: 11, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970518

IDR: 14970518

Текст статьи Государственно-частное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры за рубежом

Усиление процессов глобализации и повышение транзитной роли отдельных регионов России предполагает интеграцию транспортной системы страны и ее регионов в международную транспортную систему и механизмы управления перевозочным процессом. Одной из основных задач в этой связи становится формирование стабильной системы финансирования транспортной отрасли, учитывающей ее особенности как инфраструктурной отрасли. Мировой опыт показывает, что процессы финансирования должны основываться не только на бюджетных возможностях, но и на различных формах государственно-частного партнерства. Поэтому целесообразно его изучение для создания объединений инвесторов, способных осуществлять финансирование капиталоемких транспортных процессов.

В 1990-е гг. в мире произошли значительные изменения в сфере транспорта. Основная составляющая этих изменений – привлечение в транспортный сектор частного капитала. Главная причина активизации данного процесса – финансовые проблемы формирования транспортной системы в условиях бюджетного дефицита. Потребность в инвестициях в транспортную сферу оценивается, по мнению экспертов, в 4–6 % ВВП (для сравнения: норма накопления составляет в развитых странах от 15 до 30 % ВВП) 1.

Однако увеличение роли частного капитала в развитии транспортной отрасли не означает устранения государства из этой сферы. Происходит корректировка его роли: государство превращается из саморегулирующегося поставщика транспортных услуг в независимого регулятора поставок все расширяющегося спектра услуг, осуществляемых частным сектором.

Государство не может уйти полностью из сферы регулирования транспортного сектора, поскольку не все виды услуг одинаково конкурентоспособны; кроме того, необходимо поддерживать безопасность и высокое качество транспортных услуг.

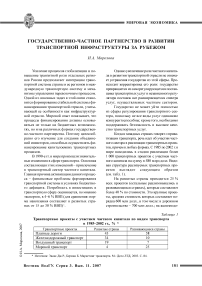

Когда в западных странах говорят о приватизации транспорта, речь идет об участии частного сектора в реализации транспортных проектов, причем в любых формах. С 1985 по 2002 г. в мире находились в стадии реализации более 1 000 транспортных проектов с участием частного капитала на сумму в 580 млрд долл. Видовая структура реализуемых транспортных проектов выглядит следующим образом (см. табл. 1).

На развитые страны приходится 25 % всех проектов (остальные реализовывались в развивающихся странах), которые составляют более 40 % по стоимости. Это крупные проекты, средняя стоимость которых составляет порядка 600 млн долл., в том числе: в дорожном строительстве – 700 млн долл.; на железнодо-

Таблица 1

Транспортные проекты с участием частного капитала по видам транспорта в 1985–2002 гг., % *

|

Транспортные проекты |

Развитые страны |

Развивающиеся страны |

|

Платные дороги |

43 |

58 |

|

Железнодорожный транспорт |

34 |

10 |

|

Воздушный транспорт |

19 |

7 |

|

Морской транспорт |

4 |

25 |

* Источник: Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг транспорта. М.: Дело ЛТД, 2003. С. 84.

рожном транспорте – 1,1 млрд долл.; на воздушном транспорте (строительство аэропортов) – 900 млн долл.; в портовом строительстве – 180 млн долл. Большая часть проектов приходится на Великобританию – 30 % всех объемов, на США – 24 %, Австралию – 15 %, Испанию и Канаду – по 8 % 2.

В 1990-е гг. произошли заметные изменения в механизмах финансирования строительства транспортных объектов, прежде всего осуществляется переход от преимущественно долгового финансирования (кредиты банков и выпуск частных и государственных облигаций) к акционерному. Например, в Бразилии в 1990 г. соотношение долгового и акционерного финансирования составляло соответственно 70 % и 30 %; а к 2002 г. оно уже равнялось 55 % и 45 % 3. Характерной чертой также является все большее привлечение к финансированию транспортных проектов и формированию акционерного капитала транспортных и управляющих компаний проектных фирм, выступающих субъектами реализации таких проектов.

Рассмотрим формы участия частного капитала в реализации транспортных инфраструктурных проектов. Как уже отмечалось, приватизация в транспортном секторе предполагает большое число различных форм участия частного капитала, которые можно объединить в четыре группы.

-

1. Распродажа активов. Распродажа в частные руки государственных активов либо напрямую, либо через продажу акций государственных предприятий. Распродажа может быть полной или частичной.

-

2. Гринфилд-проекты (проекты «зеленого поля»). Частная или частно-государственная компания строит на новом месте и затем управляет новым объектом транспортной инфраструктуры. Объект строится на новых принципах проектного финансирования, сокращающего и перерасп-

- ределяющего инвестиционные риски. Разновидностью этих проектов являются так называемые браунфилд-проекты (проекты «коричневого поля»), когда частная компания на свои средства ведет реконструкцию и ремонт уже существующих объектов транспортной сферы.

-

3. Контракты на управление и содержание объектов (O&M) разрешают частному сектору управлять государственным транспортным объектом и организовывать транспортные услуги в течение определенного времени, но не включают инвестиционные обязательства частного капитала. Такие проекты имеют, как правило, кратковременный характер (3–5 лет), и государство продолжает нести основную часть рисков, связанных с проектом (контракты на управление и лизинг).

-

4. Концессионные проекты или контракты на управление и содержание объектов с инвестиционными обязательствами. Частной компании передается в управление государственный транспортный объект на определенный период времени (в среднем на 10–30 лет). Предполагается осуществление частной компанией крупных инвестиций в объект. В основе лежат контракты типа «строительство – управление – передача» (имеется в виду передача объекта либо обратно государству, либо частному сектору в конце концессионного периода) 4.

В мировой практике из четырех форм приватизации транспортных объектов преобладает распродажа активов. Особенно характерна эта форма для США и Северной Европы. Концессионные формы преобладают в Великобритании и Южной Европе. В развивающихся странах наблюдается обратная картина: на концессии приходится более 67 % всех транспортных проектов, на гринфилды – 19 %, на контракты на управление – 9 %, на распродажу активов – всего 5 %. По видам транспорта складывается следующая ситуация (см. табл. 2).

Таблица 2

Формы приватизации по видам транспортных объектов, % *

|

Наименование транспортного проекта |

Концессии |

Гринфилд-проекты |

Контракты на управление |

Полная приватизация |

|

Автомобильные дороги |

82 |

12 |

3 |

3 |

|

Железные дороги |

62 |

16 |

11 |

11 |

|

Аэропорты |

60 |

20 |

12 |

8 |

|

Порты |

34 |

36 |

23 |

7 |

* Источник: Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг транспорта. М.: Дело ЛТД, 2003. С. 85.

Таким образом, концессионные проекты преобладают во всех типах транспортных проектов. Распродажа активов относительно большое значение имеет только для железнодорожного транспорта, но и здесь ее доля не превышает 11 % 5.

Одной из проблем, возникающих в процессе реструктуризации транспортной инфраструктуры, является создание эффективной конкурентной среды. В США эта проблема решается путем снижения барьеров при выходе на транспортные рынки, устранения жесткого контроля над ценами и качеством услуг. Такой подход часто предлагается зарубежными экспертами в качестве показательного. Однако не следует забывать, что в США не было государственной монополии на транспорте. Такой опыт означает, что либерализацию транспортной отрасли нельзя начинать до проведения реструктуризации, которая может быть горизонтальной (создается несколько компаний, предоставляющих аналогичные транспортные услуги) и вертикальной (создание вертикально интегрированных компаний).

В настоящее время к частным компаниям, участвующим в реализации транспортных проектов, предъявляются новые требования – переход от умения привлекать технические нововведения и ноу-хау к умению выстраивать оптимальные схемы финансирования проектов.

В деятельности частных компаний в транспортной сфере можно отметить несколько тенденций. С одной стороны, компании, работающие на транспортном рынке, внедряются в сферу производственной инфраструктуры. Например, они могут работать не только в сфере сооружения транспортных объектов, но и в области связи, телекоммуникаций, электро- и газоснабжения (французская компания «Бойжес», американская корпорация «Бехтел») 6. С другой стороны, происходит специализация компаний по отдельным видам транспортных услуг и операций. На воздушном транспорте, например, это обработка багажа (компания «Service air»), ремонт самолетов («FLS Aerospace»), обеспечение питания пассажиров («LSG Chers»), управление персоналом («Adecco»), продажа билетов («Travelcity.сom»)7. Оператор контейнерных перевозок гонконгская компания «Hutchison Whampoa» является одной из крупнейших в мире в этой области и занимает 165-е место в мире по уровню капитализации. Ведущие транспортные компании опережают по уровню капитализации мировые металлургические компании 8.

Пример вертикальной интеграции в транспортной инфраструктуре – мексиканская компания «Трибаса», работающая в сфере портовых сооружений, платных дорог, логистики.

Заметную роль в реализации транспортных проектов должно играть государство. Основные функции государства при реализации транспортных проектов: контроль эффективности и финансовый контроль. Причем когда реформированием транспорта занимается Министерство финансов, то приоритетными в этом процессе являются финансовые аспекты; когда Министерство транспорта – преобладают аспекты повышения эффективности.

Разные цели развития транспортной отрасли предполагают разные пути привлечения частного капитала. Если наиболее важными являются финансовые характеристики транспортной сферы, то критериями привлечения частного капитала и сдачи транспортных объектов в концессию являются: максимизация платежей государству; минимизация государственных субсидий. Если же целью является удовлетворение потребительского спроса и повышение эффективности транспортного процесса, то критериями выступают: низкие тарифы; наиболее короткий концессионный период; наиболее короткий период окупаемости инвестиций.

Важная роль государства при реализации транспортных проектов заключается в снижении разного рода рисков. Снижение политических рисков заключается в продвижении и принятии необходимых законодательных актов. Снижение тендерных рисков предполагает сокращение числа участников (до 3–5) и увеличение количества предлагаемых проектов. Финансовые риски снижаются благодаря гарантиям конвертируемости валют и предоставлению государством субсидий. Риск спроса снижается благодаря варьированию концессионного периода, передаче уже существующих объектов в концессию частному капиталу, отказу от строительства параллельных объектов в течение определенного времени 9.

Транспорт должен стать основой новой национальной промышленной политики, политики повышения конкурентоспособности. В этой политике ключевую роль начинают играть не сравнительные национальные преимущества (дешевая рабочая сила, богатые природные ресурсы, благоприятные географические факторы и т. д.), а динамично меняющиеся конкурентные преимущества, основанные на научно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях – от создания товара до продвижения его от производителя к потребителю. Как отмечал основоположник современной теории конкуренции М. Портер, нет такого понятия, как низкотехнологичные отрасли, есть низкотехнологичные компании, которые оказываются не в состоянии использовать высокоэффективные мировые технологии и практику ведения бизнеса, способствующие повышению производительности труда и инновациям 10.

Тот факт, что 80 % продукции отечественных транспортных компаний конкурентоспособны только на рынках России и стран СНГ 11, можно в определенном смысле рассматривать как преимущество, поскольку на этапе формирования эффективных рыночных механизмов необходимо укреплять, прежде всего, внутреннюю торговлю и межрегиональные связи.

Поэтому в современных условиях задача состоит в формировании конкурентоспособных компаний корпоративного сектора, способных вовлечь в полноценный рыночный оборот имеющиеся активы. Эффективная политика повышения конкурентоспособности предполагает активное участие государства в процессе формирования корпоративного сектора с акцентом на создание, оптимизацию и структурную эволюцию крупных компаний, а также на развитие их конкурентоспособности. Транспортная система является одним из важнейших объектов такой политики. Различные формы частно-государственного партнерства, в том числе на основе концессий, при сохранении государственного контроля над стратегическими инфраструктурными сетями могут стать эффективной альтернативой перспективе их полной приватизации с ее неоднозначными социальноэкономическими последствиями. Крупные диверсифицированные частные компании и государственная инфраструктура являются основой оптимальной модели конкурентоспособности в условиях глобализации 12.

Анализ политики транспортного развития индустриально развитых стран позволяет сформулировать основные используемые ими подходы.

-

1. Правительства большинства стран стремятся к разработке и реализации единой национальной политики в сфере транспорта. Цели и принципы реализации этой политики неразрывно связаны с задачами общеэкономического развития, внешнеполитическим положением страны. Они формулируются в виде самостоятельного документа программно-политического характера, который утверждается высшим законодательным органом, становясь общим ориентиром развития транспортной системы для всех органов местной власти и самоуправления.

-

2. Развитые страны, благодаря быстрому развитию процессов интеграции, при формировании национальной транспортной политики ориентируются на международные положения и нормы. Наиболее существенное влияние на формирование национальной транспортной политики оказывают следующие общие тенденции интеграции в области транспорта.

-

- Гармонизация законодательных норм, регламентирующих транспортную деятельность. Переход от системы двусторонних соглашений в организации перевозок между отдельными государствами к единой нормативно-правовой базе.

-

- Опережающее развитие основных коммуникаций и объектов инфраструктуры транспорта, обеспечивающих трансконтинентальные сообщения.

-

- Обеспечение выполнения единых технических стандартов на автомобильных и железнодорожных магистралях, которые должны войти в общегосударственные транспортные системы.

-

- Перенос «центра тяжести» на развитие видов транспорта, наиболее благоприятных для окружающей среды (железнодорожный транспорт, водный транспорт, смешанные перевозки с участием этих видов транспорта). Ужесточение стандартов в области экологического воздействия транспорта.

-

- Экономическое дерегулирование. Постепенный отказ от системы квот, а также от тарифных ограничений, налагаемых на коммерческую деятельность предприятий различных видов транспорта.

-

- Четкое законодательное или договорное закрепление обязательств, принимаемых на себя транспортными предприятиями, имеющими статус общественных перевозчиков.

-

3 . Программные документы развития национальной транспортной системы в странах со стабильной экономикой, имеющих длительный опыт планирования развития транспортных систем в условиях рынка (США, Германия, Голландия), характеризуются следующими особенностями.

-

- Ярко выраженный комплексный подход к развитию транспортной системы. Это связано, прежде всего, со стремлением к развитию перевозок в смешанном сообщении и к целенаправленному переключению за счет экономических стимулов грузо- и пассажиропотоков на те виды транспорта, которые должны иметь приоритетное развитие.

-

- Четкое определение сферы воздействия государства на транспортную систему и его ответственности (например, развитие ключевых инфраструктурных объектов, развитие общественного транспорта, повышение безопасности и экологической чистоты транспортного комплекса).

-Программно-целевой характер мероприятий, намечаемых для реализации основных направлений транспортной политики.

-

- Подробная оценка отдельных проектов и программ, включаемых в государственные транспортные планы. В частности, достаточно детально оцениваются необходимые для реализации проекта затраты, прямая финансовая отдача, экологический риск реализации проекта, его соответствие приоритетным направлениям транспортной политики.

-

- Обязательная увязка предполагаемого финансирования проектов и программ с гарантированными бюджетными возможностями. Определенная осторожность в оценке результатов проектов, которые должны финансироваться, в основном, из внебюджетных источников.

-Законодательное закрепление механизмов государственной поддержки общественного транспорта.

-

- Широкое применение системы дифференцированных налогов и сборов как основного средства стимулирования или ограничения развития тех или иных видов государственной деятельности.

Указанные особенности должны учитываться при формировании основных положений и принципов реализации транспортной политики России с целью повышения привлекательности транспортной отрасли как сферы бизнеса и инвестиций. Приоритетными направлениями государственночастного партнерства, согласно Стратегии развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 г., должны стать концессии в сфере платных автодорог и городского транспорта, портов и аэропортов, железнодорожных объектов. Внедрение концессионного механизма в транспортной инфраструктуре позволит к 2010 г. достичь объемов 2–3 млрд долл. ежегодного участия частного инвестиционного капитала в российской транспортной отрасли 13.

Список литературы Государственно-частное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры за рубежом

- Зарубежный опыт разработки и реализации транспортной политики: Материалы круглого стола «Транспорт и экономический рост». Санкт-Петербург, 14-18 июня 2004 г. СПб., 2004.

- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства транспорта РФ на 2006-2008 гг.: Информ.-аналит. обзор. М.: М-во транспорта РФ, 2006. С. 14.

- Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 2004. С. 47.

- Троицкая Н.А. Единая транспортная система. М.: Академия, 2004. С. 42.

- Там же. С. 54.

- Стаханов В.Н. Экономика инфраструктуры общественного производства. Ростов н/Д: РИНХ, 1993. С. 66.

- Там же. С. 68.

- Там же. С. 69.

- Шишкина Л.Н. Транспортная система России. М.: Желдориздат, 2001. С. 33.

- Багинова В.В. Роль транспорта в организации и развитии регионального производства//Экономика и управление. 2005. № 1. С. 76.

- Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 73.

- Там же. С. 74.

- Проект стратегии развития транспорта РФ на период до 2010 г. М., 2005. С. 39