Государственно-гражданская идентичность и межэтническое согласие: теоретические и социально-практические проблемы

Автор: Дробижева Леокадия Михайловна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Тема

Статья в выпуске: 11, 2014 года.

Бесплатный доступ

Участники поставили и обсудили целый ряд вопросов: о гражданской идентичности в научно-политическом дискурсе и массовых общественных представлениях, о состязательности или взаимодополняемости гражданской и этнической идентичностей, характере этих идентичностей, согласии и рассогласованности в ориентирах этнополитического развития в регионах и, наконец, о том, насколько гражданская идентификация снимает межэтнические предубеждения. Докладчики отстаивали позицию, что общество самостоятельно способно выработать способы защиты от дестабилизирующего информационного воздействия. Иммунитетом от такого воздействия является культура и система ее постоянного социального воспроизводства. Опасности разрыва целостности духовно-культурного пространства противостоят традиционные российские ценности. Докладчики предприняли попытку обозначить пути управляющего воздействия на идентификационные процессы регионального сообщества в контексте укрепления общероссийской национальной идентичности: был предложен переход от линейного мышления к нелинейному, к «мышлению, ориентированному на будущее», способному обеспечить несиловое воздействие на идентификационные процессы. Было аргументировано положение о миссии федеральных университетов в формировании и укреплении общероссийской идентичности. В поиске путей укрепления российской идентичности по-новому зазвучало понятие креативной идентичности, обязывающей индивида действовать социально, вкладывать социальный смысл в поведение других и выводить осознание идентичности на уровень добровольности принятия социально-ценностных ориентаций. Особый интерес был направлен на региональное измерение поставленной на конференции проблемы. Культурно-цивилизационные процессы, протекающие в регионах в последние столетия, превратили Кавказ в открытое пространство, в арену выяснения взаимоотношения различных геополитических сил. Противостоять угрозе развития военного сценария с катастрофическими последствиями в исторической судьбе многих народов кавказского сообщества можно лишь активно взаимодействуя с другими культурами, прежде всего с русской. На базе межкультурного взаимодействия, диалога и соразвития интегрирование евразийской территории может стать успешным проектом. Учет исторического опыта культурного взаимовлияния народов Северного Кавказа и историческая память помогутт сформировать социокультурное ядро в структуре социально-политических идентификаций. Это было подтверждено результатами исследований, выявивших, что национально-патриотические ориентации в политическом сознании россиян занимают значимые позиции, а россияне, включая молодежь, - преимущественно государственники. Современные ценности не вытесняют традиционные, а встраиваются в них, давая путь новым интегрированным гибридным ценностям. Поэтому эффективное регулирование скорее должно основываться на маневрировании между двумя этими трендами - в этом случае возможна подлинная гражданская консолидация.

Российская идентичность, национальная безопасность, информационное общество, культурно-цивилизационные процессы, северный кавказ, межкультурное взаимодействие, историческая память, диалог, соразвитие, патриотизм, гражданская консолидация, этническая идентичность, региональная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/170167235

IDR: 170167235

Текст научной статьи Государственно-гражданская идентичность и межэтническое согласие: теоретические и социально-практические проблемы

И звестно, что в последние годы не прекращались научные споры о возможности использования самого термина «гражданская идентичность» применительно к российской действительности. Некоторые ученые были сторонниками подхода В.А. Тишкова – инициатора нового понимания нации в значении политического сообщества [Тишков 1990: 3-15; Тишков 1993: 3-38; Тишков 2013: 4-5]. Они считали, что такое сообщество у нас есть и формирование гражданской идентичности – идентичности нации – важнейшая задача для страны. Другие разделяли мнение Э.А. Паина, который считал, что нельзя говорить о гражданской идентичности, если в стране не сложилось гражданское общество. Автор в трактовке политической нации опирается на подходы, сложившиеся от Русо до Ю. Хабермаса [Habermas 1986]. В соответствии с ними политическая нация – это общность, где источником власти является народ, а государство служит народу, где «не отдельная группа (династическая корпоративная или этническая), а все общество выполняет государство образующую функцию», это объединение народа (в значении граждан) в его солидарности по отношению к прошлому и моральной ответственности за совместное будущее (по О. Ренану) [Паин 2004: 45-46].

Для социологов всегда важно, как общество осознает себя. Поэтому мы изучаем самоидентификацию людей как граждан России. Мы исходим из известной теоремы Томаса–Знанецкого: «Если люди определяют ситуации как реальные, то они и являются реальными по своим последствиям» [Thomas, Znaniecki 1918: 79]. То есть, если люди ассоциируют себя с гражданами России, то можно ожидать от них и проявления соответствующего поведения.

Однако при этом важно, что сами люди понимают под гражданской идентичностью. Поэтому на ряде массивов опрошенных мы проверили, что имеют в виду респонденты под своей гражданской идентичностью. Отвечая на вопрос: «Что Вас объединяет с гражданами России», – респонденты чаще всего (60% и более) называют государство. По республикам Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), в которых задавались соответствующие вопросы, такие ответы давали 50–70% респондентов. И такой же ответ доминировал в ходе глубинных интервью, проводившихся мною в указанных республиках в 1997–1999 гг., в 2007, 2011–2012 гг.

20–35% называют «ответственность за судьбу страны». Последний ответ является индикатором именно гражданского сознания [Дробижева 2011: 216]. Это дает основание говорить о гражданской идентичности в России именно как о государственно-гражданской идентичности наших граждан.

Результаты опросов дают материал для ответа и на теоретический вопрос, дискутируемый в научном сообществе: что есть национальная, гражданская идентичность. В.А. Тишков пишет: «Солидарность и повседневная лояльность, т.е. чувство принадлежности к одному народу и признание государства своим составляет основу того, что называется национальным самосознанием, или идентичностью» [Тишков 2013: 22]. В ответ на мое высказывание во время обсуждения его книги в декабре 2013 г. в РГГУ, что гражданская идентичность – это не только лояльность государству, «это и отождествление себя с гражданами страны, представления об этом сообществе, ответственность за судьбу страны и чувства, переживаемые людьми (гордость, обиды, разочарования, пессимизм или энтузиазм)» [Дробижева 2012: 97], В.А. Тишков согласился с тем, что национальная (в значении – гражданская) идентичность шире, чем лояльность государству, и обратил внимание на то, что это и политико-правовой комплекс и моральные характеристики [Тишков 2013: 64]. Но представление о том, что национальная (гражданская) идентичность – это «средство легитимации власти», не единично [Россия реформирующаяся… 2012: 370]. Именно поэтому мы считали важным обратить внимание на раскрытие этого понятия и соотнести его с результатами репрезентативных опросов граждан России.

Аргументом, подтверждающим, что гражданская идентичность – это не только лояльность государству, являются данные опросов о доверии власти. Разные центры изучения общественного мнения фиксируют невысокие показатели доверия разным институтам власти в стране. По результатам опросов Левада-Центра 20–24 сентября 2013 г. органам безопасности вполне доверяют 36%, армии – 43%, правительству России – 30%, областным, краевым, республиканским органам власти – 32%, прокуратуре, судам – 26% и 21% соответственно, полиции – 18%, а Государственной думе и Совету Федерации – 25–24%.

В марте 2014 г. 59% населения отвечали, что живут, «полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью» 1 . Так что, видимо, когда наши респонденты солидаризируются с гражданами России, в немалой части они имеют в виду и сообщество людей страны, в которой они живут. Кстати, уровень доверия к людям, живущим в регионе, т.е. в зоне контактов, намного выше, чем к властным структурам. Так, по опросам, которые мы проводили в Республике Татарстан в 2011–2012 гг., 95% татар и 93% русских ответили, что в той или иной степени доверяют татарам, и 93% татар и 97% русских, соответственно, доверяли русским [Гражданская, этническая и региональная идентичность… 2013: 362]. Так что и сама гражданская идентичность – идентичность сложносоставная. Она может изменяться под влиянием актуализации исторического прошлого, политической и социально-экономической ситуации и у каждого индивида, и в коллективных идентичностях.

М.К. Горшков приводил данные общероссийского опроса по проекту «20 лет реформ глазами россиян»: 95% респондентов ощущали связь с гражданами России.

Опрос проводился во всех территориально-экономических районах страны, охватывал 1 750 респондентов, но в нем абсолютно доминировали русские.

Опросы с большим представительством народов России также показывают очень широкое распространение гражданской идентичности. По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ; RLMS ) с гражданами России идентифицировали себя в 2013 г. 74% респондентов. Теперь по России мы имеем сопоставимые данные с другими европейскими странами. Так, проведенная общенациональная перепись весной 2011 г. показала, что 67,1% населения Англии заявили о своей английской идентичности. В Великобритании Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия являются странами. Так что английская идентичность интерпретируется как страновая идентификация [Семененко 2013: 114].

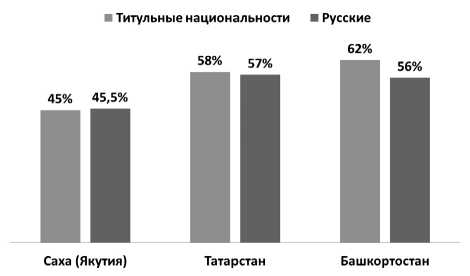

М.К. Горшков уже отмечал, что связь с гражданами России ощущается большинством как сильная. Дополним общероссийские данные результатами опросов по республикам, полученными по проекту «Гражданская, этническая и региональная идентичность и проблемы интеграции российского общества» (ГЭРИ) 1 (см. рис. 1).

Как видим, ощущение сильной связи с гражданами России имеет место и среди титульных национальностей республик, оно практически не отличается от ощущения русских в республиках и имеет место практически у половины и более респондентов.

В то же время гражданская идентичность не исключает сохранение этнической идентичности. По данным общероссийского опроса «20 лет реформ глазами россиян» (общероссийские данные далее будут приводиться по этому опросу) 82% респондентов выбрали ответ: «никогда не забываю о том, кто я по национальности». В республиках Саха (Якутия), Татарстан, Башкортостан к нему присоединились 52–70% респондентов. Так что среди русских (они доминируют в общероссийских опросах) этническая идентичность не менее актуализирована, чем в республиках.

Рисунок 1 Ощущение сильной связи с гражданами России в республиках Саха (Якутия), Татарстан, Башкортостан

Конечно, необходимо считаться с тем, что утверждение гражданской идентичности не отменяет и не заменяет этническую. Эти идентичности имеют разное смысловое наполнение. После предварительных пилотажных опросов, проверки их в регионах мы поставили закрытые вопросы: «Почему Вы считаете себя гражданином России?» и «Что Вас роднит со своим народом (этносом)?» (Результаты опроса приведены в табл. 1 и 2).

Как видим, в государственно-гражданской идентичности, очевидно, преобладает объединение по признакам «государство» и «территория проживания». В этнической идентичности объединяющими являются, прежде всего, язык и культура. Поэтому

Таблица 1

Ответы на вопрос: «Почему Вы считаете себя гражданином России?», %

|

Идентификаторы |

Россия |

Республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) |

|

Живем в одном государстве |

60–75 |

80 |

|

Территория |

25–40 |

58 |

|

Общее историческое прошлое |

25–40 |

44–45 |

|

Родная земля, язык, культура |

25–40 |

35–40 |

Таблица 2

Ответы на вопрос: «Что Вас роднит со своим народом (этносом)?», %

В ситуации переходных периодов, при дезинтеграции в обществе интеграционный потенциал общегосударственной идентичности в стране ослабевает или, как это было в 90-х гг. при распаде Союза, даже переформатируется. Мы пережили период, когда в первой половине 90-х общегосударственная идентичность – граждане СССР – была утеряна, и фиксировалась состязательность этнической и общенациональной идентичности с превалированием первой. Сейчас этого тренда нет. Но и в новой ситуации, когда опросы фиксируют совмещение у людей гражданской и этнической идентичности, в научном и политическом дискурсе непродуктивно стимулировать конкурентность и тем более педалировать замещение этнической идентификации гражданской.

Во время Олимпиады в Сочи 12 февраля 2014 г. журналистка спросила у В.В. Путина: «Наверное, нужно… в первую очередь считать себя россиянами, гражданами России, а потом уже армянами, турками, лезгинами… кем угодно?». И президент РФ отвечает: «…это действительно очень чувствительный вопрос… мы изначально складывались как многонациональная и многоконфессиональная страна, и потому культура сосуществования и культура ощущения себя частью огромного пространства и понимания выигрыша для представителей малых и больших этносов от того, что все живут в одном большом государстве – вот все-таки очень важный фактор крепости, стабильности и развития российского государства… То, что Вы сказали, формула абсолютно правильная: сначала россиянин, а потом уже представитель какого-то этноса, без всякого принижения значения вот этой культурной самобытности каждого народа, каждой национальности». «Одно не исклю- чает другое», – говорит журналистка. Президент ее поправляет: «Оно не просто не исключает, а дополняет друг друга»1.

Такая формулировка снимает предубеждения против российской, гражданской идентичности. Опасения замены ею «русскости», «башкирскости», «тувинскости» и другой этничности есть. Надо сказать, что противники российской идентичности пытались показать ее ненужность в связи с ситуацией в Крыму.

Понимая значимость государственно-гражданской идентичности, нельзя забывать, что она будет иметь продуктивное значение для развития общества в том случае, если в ней сохраняется позитивный смысл. Ведь и такая идентичность может иметь агрессивный или дискриминационный характер, если в государстве нарушаются права личности или каких-то групп населения.

Надо признать, что в массовых общественных настроениях есть тревожные тенденции. В 1995 г. мнение: «Россия – общий дом для многих народов. Все народы должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ» – поддерживали 65% населения, в 2011 г. – 47%. В 2011–2012 гг. по данным опросов в республиках это мнение разделялось более широкими кругами и титульных национальностей и русскими (по Российской Федерации – 47%, татары, башкиры, якуты в национальных республиках – 90–92%, русские в республиках – 78-80%).

Защитные настроения также присутствуют как в преимущественно русских областях, так и в республиках. «Все средства хороши для защиты интересов моего народа» – считают 41% респондентов по общероссийским опросам и 37–47% в республиках Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия). Так что о поддержании межэтнического согласия не стоит забывать и при достаточно высокой степени государственно-гражданской идентичности населения.

В связи с событиями в Крыму и юго-востоке Украины в России росли патриотические настроения, что вполне объяснимо. Однако они не должны перерасти в риторику, стимулирующую радикализм и агрессию.

Работа подготовлена в рамках проекта РНФ 14-28-002-18.

Список литературы Государственно-гражданская идентичность и межэтническое согласие: теоретические и социально-практические проблемы

- Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева). 2013. М.: РОССПЭН. 485 с.

- Дробижева Л.М. 2011. Российская идентичность и межэтнические отношения. -Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров. М.: Весь Мир. С. 210-227.

- Дробижева Л.М. 2012. Ресурс межнационального согласия и баланс нетерпимости в современном российском обществе.//Мир России. № 4. С. 91-110.

- Паин Э.А. 2004. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН. 328 с.

- Россия реформирующаяся: Ежегодник 2012 (отв. ред. М.К. Горшков). 2012. М.; СПб.: ИС РАН; Нестор-История. 564 с.

- Семененко И.С. 2013. Социокультурная модернизация и конфликт идентичностей. -Россия реформирующаяся. Ежегодник 2013. М.: Новый хронограф. С. 111-131.

- Тишков В.А. 1990. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе.//Вопросы философии. № 12. С. 3-15.

- Тишков В.А. 1993. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе.//Вопросы социологии. № 1-2. С. 3-38.

- Тишков В.А. 2013. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука. 649 с.

- Habermas J. 1986. L’espace public: archeologie de la publicite comme dimension constitutive de la societe bourgeoise. Paris.

- Thomas W.I., Znaniecki F. 1918. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y. Knopt. Vol. 1.