Государственное регулирование инновационных процессов

Автор: Азиева Р.Х., Сугаипова Ф.М.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 6-1 (88), 2022 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации необходимо создать эффективный инновационный механизм, способный обеспечить несырьевое развитие государства. Для этого целью государственной политики в области науки и технологий должен стать переход к инновационному пути развития страны на основе выбранных приоритетов. Приоритеты должны определяться общемировыми тенденциями развития науки и технологий и опираться на имеющиеся в России достижения в научно-технической и образовательной сферах. Формирование национальной инновационной системы является важнейшей задачей, неотъемлемой частью экономической политики государства.

Инновации, государственное регулирование, трансформация экономики, нис, стратегическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/170195119

IDR: 170195119 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-6-1-19-24

Текст научной статьи Государственное регулирование инновационных процессов

Для эффективного инновационного развития, каждая страна принимает, в том или ином виде, стратегию инновационного развития. Корректная постановка и выбор индикаторов для оценки достижения государством целей, поставленных в стратегии, является подтверждением актуальности изучения системы индикаторов инновационного развития.

Инновациями называют те направления деятельности, которые являются средством продвижения новых технологий в деятельности субъектов хозяйствования. При этом инновации могут быть сформированы как основа деятельности в государственном масштабе, так и на уровне отдельного предприятия (организации).

Инновационной развитие страны оценивается при помощи разных методов, в результате применения которых образуются индикаторы инновационной активности.

Соответственно, чтобы корректно оценить уровень инновационной активности нужно понимать на каких принципах строится инновационная деятельность различных государств. В научном сообществе сформировалась концепция национальных инновационных систем (далее-НИС).

Основными авторами концепции НИС можно назвать нескольких ученых.

К. Фримэн из института исследования научной политики Сассекского университета, Б.-А. Лундвалл из университета г. Упсала, Швеция и Р. Нельсон из Колумбийского университета США. Определение, которое привел Р. Нельсон звучит так: «Это комплекс институтов, чьи взаимодействия детерминируют инновационную деятельность национальных фирм» [8].

Профессор амстердамского университета Л. Лейдесдорф и профессор университета Ньюкастла Г. Ицковиц признаны авторами теории тройной спирали [7]. Название теории имеет аналогию к строению ДНК, которая содержит переплетенные спирали. Такое же переплетение в этой теории подразумевается между тремя основными институтами: государства, частного сектора, университетов и независимых исследовательских центров. Данные институты тесно взаимодействуют между собой и создают эффективную сеть взаимодействия по всей стране, применяющую текущую НИС.

Примером реализации на практике этой теории является создание Силиконовой долины. От лица государства выступили власти штата Массачусетс, которые приложили огромные усилия и создали условия для другого института (Массачусетского технологического института), кото- рый смог организовать систему разработки новых знаний, которых были также заинтересованы и частные предприятия. В дальнейшем власти штата расширили свое участи и создали особую правовую зону, которая позволяет ученым переходить из одной компании в другую с собственными разработками без каких-либо штрафов, что стимулирует конкуренцию за талантливых сотрудников среди бизнес-структур.

Важно отметить, что модель «тройной спирали» продолжает развиваться. В 2009 г. учеными Ю. Караяннисом и Д. Кэмпбэлл была прията попытка усложнить НИС и добавить «четвертую спираль». В роли четвертого института, который выступал бы как транслятор инновационных технологий, предлагалось приять гражданское общество, которые своими запросами и координированными действиями влияет на ход распространения инноваций и технологический прогресс [6].

Важно отметить, что при всех преимуществах модели «тройной спирали», подобная НИС имеет один критический недостаток: такую модель очень сложно реализовать на практике. Необходимы как тесная координация всех институтов, так и существующая развитая инфраструктура инноваций, которая позволит проводить и эффективно использовать результаты самых сложных исследований.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: разный способ создания и распространения инноваций требует разной системы оценки. Применение какой-либо универсализированной системы оценки инновационного развития может не в полной мере показать потенциал той или иной системы. Например, система оценки, строящаяся на индикаторах эффективности деятельности университетов, не сможет объективно отобразить вклад государства и предприятий в инновационное развитие. Поэтому большинство рейтингов инновационного развития стараются охватить как можно больше групп индикаторов.

Исходя из систематизации материалов различных источников, под инновациями следует понимать любые направления обновления, автоматизации, цифровизации, не используемые ранее, а реализуемые в рамках конкретных направлений стратегического развития.

Инновационную активность можно определить, как деятельность хозяйствующего субъекта, направленную на внедрение новых методов работы, основанных на научном подходе и современных технологических решениях.

В свою очередь, поставленная проблема актуальна и для нашей страны, так как Российская Федерация уделяет большое внимание развитию инноваций. Однако достижение поставленных показателей сделали невозможным выполнение стратегии. Соответственно, данная ситуация демонстрирует существование проблем в оценке инновационного развития. Важно отметить, что на данный момент активно обсуждается проект стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2030 года, однако данный проект имеет один существенный недостаток – стратегия не содержит индикаторов для оценки достижения поставленных целей.

Как отмечено в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года фундаментальной проблемой развития ИИ все последние годы была проблема выхода на самоокупаемость [15].

Также, важно отметить, что 1 декабря 2016 года указом президента была утверждена стратегия научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период (до 2035 года), которая задает вектор научно-технологическому развитию в стране. Однако, также как стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2030 года, стратегия научно-технологического развития носит общий и декларативный характер, основные индикаторы достижения стратегии представлены в виде бинарных индикаторов достижения целей (достигнуты/не достигнуты). Поэтому в исследования она затронута не будет, хотя ее существование подчеркивает заинтересованность государства в построении эффективной системы управления и разработки инноваций. Также, нельзя не отметить послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 1 марта 2018 года, которое подчеркивает значимость данной тематики за счет демонстрации значимости конкурентных преимуществ знаний, технологий, компетенций и, следовательно, инноваций.

Инновационное развитие человечества всегда считалось одним из самых актуальных вопросов. В качестве одного из самых популярных примеров можно привести тот факт, что 25 сентября 2015 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В рамках этой резолюции, ООН были поставлены 17 целей в области устойчивого развития, одной из которых является «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям». Тем не менее, все 17 целей устойчивого развития зависят от научнотехнологического прогресса и инновационной деятельности.

В России, также пришли к пониманию роли инновационного развития. 8 декабря 2011 года была утверждена стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая устанавливала ряд плановых показателей, которые федеральные органы власти должны были достигнуть к 2020 году. Данные показатели являлись системой оценки инновационного развития нашей страны. Однако указанные в стратегии показатели не могут полностью оценить инновационные активность и потенциал в силу узкой специализации так как оценивался в основном результат деятельности органов власти. Более того, один из показателей оценки деятельности в стратегии связан с международной оценкой инновационного развития России. Соответственно, необходимо понять, как оценивать инновационного развитие страны и почему это важно.

В современном мире мы наблюдаем процесс формирования альянсов в новом технологическом цикле. В конкуренции национальных технологических решений сформировано несколько блоков. Техно-экономический блок сложился вокруг Соединенных Штатов на базе англосаксон- ского мира - Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и др. Эта глобальная платформа базируется на историческом отрыве технологических компаний Кремниевой долины.

Еще один техноэкономический блок сформирован вокруг Китая, который постоянно расширяет круг стран, привязанных к китайской экономике. Китайская модель построена на принципах абсолютной самодостаточности, и имеет доступ к закрытым для конкурентов рынкам потребителей технологий и пользовательских данных. «Модель догоняющего развития» Китая концентрируется на трансфере и импорте знаний [4].

Российская платформа самая небольшая и уязвимая и опирается на внутренний рынок и государственные инвестиции. Она ориентирована на высокоразвитую техническую школу и военно-промышленный комплекс. Естественными партнерами Москвы являются страны ЕАЭС, СНГ и некоторые государства постсоветского пространства (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова). Европейский Союз может стать стратегическим партнером в деле создания «единой цифровой Евразии от Атлантики до Владивостока».

Главной статьей российского импорта в 2019 году были машины и оборудование, с долей в 46,2% в совокупном объеме. Импорт машинно-технической продукции в Россию, снизившись с максимального уровня 2012-2013 годов (более 150 млрд. долл. США), в 2019 году составил 112,5 млрд. долл. США (-0,2% к 2018 году). Машиностроительный комплекс России, ориентированный в первую очередь на внутренний рынок, характеризуется высокой конкурентоспособностью в сфере атомного и военного машиностроения. Доля России в мировом экспорте машинно-технических средств составляет менее 0,5%, она занимает в страновом рейтинге место в четвертом десятке. При этом по экспорту продукции атомного машиностроения Россия является мировым лидером (38,0% мирового экспорта в 2018 году).

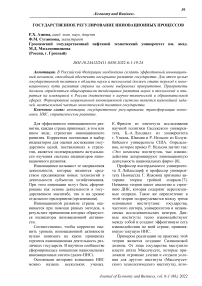

■ Экспорт ■ Импорт

Рис. 1. Динамика импорта-экспорта в 2020 году (млрд. долл. США)

Наибольший прирост экспорта России в 1 полугодии 2020 года по сравнению с 1 полугодием 2019 года.

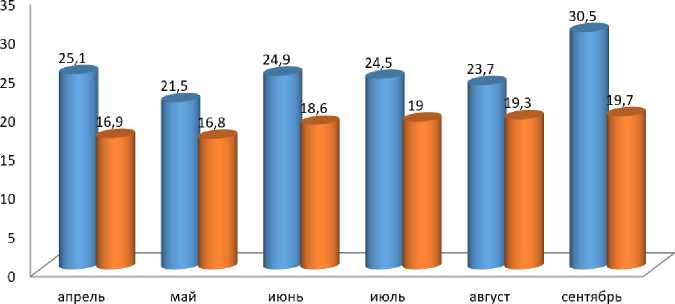

Рис. 2. Доля высокотехнологичного экспорта в %

Прогресс России в международных рейтингах является одним из показателей эффективности мер по улучшению делового климата с точки зрения международных инвесторов и глобальных компаний. В последние годы отмечается продвижение в главных рейтингах Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

При этом методология их расчета, учитывающая разнообразный набор компонентов, позволяет прямо или косвенно оценить развитие инноваций. Определяя инфраструктуру развития высокотехноло- гичных секторов в отечественной экономике, важно отметить, что концентрация условий для развития высокотехнологичных компаний выше в крупнейших диверсифицированных регионах России с крупными машиностроительными производствами - это Татарстан, Нижегородская, Свердловская область, Новосибирская и Самарская области. Наименьшая концентрация ресурсов характерна для наиболее удаленных и наименее развитых регионов России.

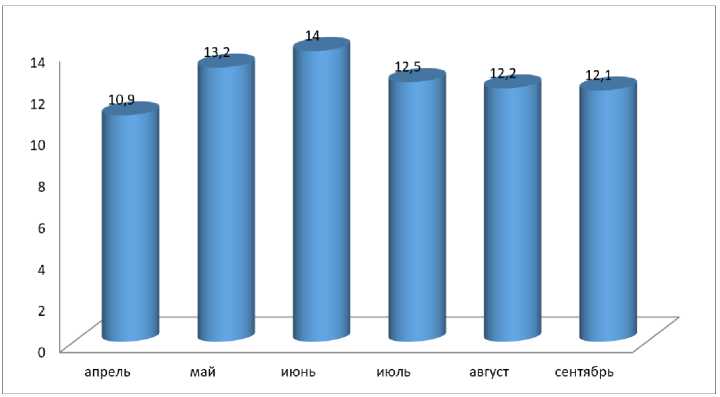

Рис. 3. Регионы – лидеры по концентрации основных фондов компаний высокотехнологичного сектора [4]

Основные фонды высокотехнологичного бизнеса страны составляют по данным компании «СПАРК-Интерфакс» почти 10,8 трлн. руб. С 2010 г. произошел более чем трехкратный рост данного показателя. При этом необходимо отметить крайнюю неравномерность распределения фондов между регионами. На лидеров – Москву (23,4% стоимости основных фондов), Московскую область (19,3%) и Санкт-Петербург (7,9%) – приходится более половины всех основных фондов высокотехнологичного бизнеса страны. Десятка лидеров обеспечивает более 75%. На регионы – участники АИРР приходится 19,3% основных средств высокотехнологичного сектора.

Разработано передовых производственных технологий в 2020 году в целом по Российской Федерации – 1 989, использовано – 242 931.

Заключение. На наш взгляд, исходя из глобальных тенденций развитие высоко- технологичного бизнеса и создание условий для превращения ряда компаний в глобальных игроков – ключевая задача развития на новом этапе смены технологических укладов. Основным результатом региональной инновационной политики является рост вклада высокотехнологичного сектора региона в развитие России. Поэтому для администраций регионов на новом этапе особенно важна система индикаторов, позволяющая отслеживать формирование несырьевого экспорта.

Если государство не изменит своего декларативного подхода к проблеме инноваций, не разработает реальных программ с реальными источниками бюджетного и внебюджетного финансирования, не создаст правового поля для инноваций и механизмов его реализации, то Россия рискует через несколько лет потерять весь научно-технологический потенциал и попасть надолго, если не навсегда, в зависимость от зарубежных технологий.

Список литературы Государственное регулирование инновационных процессов

- Авдокушин Е.Ф. Национальная инновационная система Японии// Вопросы новой экономики. - 2010. - №4 (16).

- Баринова В.А., Земцов С.П., Семенова Р.И., Федотов И.В. Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». - М.: РАНХиГС; АИРР, 2017.

- Глобальный инновационный индекс Корнуэльского университета. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.globalinnovationindex.org.

- Земцов С., Мурадов А., Вэйд И., Баринова В. Факторы инновационной активности регионов России: что важнее - человек или капитал? //Форсайт. - 2016. - Т. 10. № 2.

- Исмаилов Т.А., Гамидов С.Г. Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в XXI веке // Инновации. - 2003. - №1.

- Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Институциональная среда глобализированной экономики: развитие сетевых взаимодействий. - М., Институт экономики, 2012.

- Киященко Л.П. Тройная спираль трансдисциплинарности: университет-правительство-бизнес. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.courier-edu.ru/cour1067/7100.htm

- Кузнецов В.В., Крайнюков А.Н. Концепции инновационного развития на базе системного подхода // Инновационная деятельность. - 2007. - №1 (4). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gendocs.ru/7654

- Oslo manual. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf

- Обзор международного опыта инновационного развития//Наука и технологии России. www.strf.ru/material.aspx?d_no=39679

- Porter M., Stern S. The Global Competitiveness Report 2001-2002. - New York: Oxford University Press, 2001. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isc.hbs.edu/econ-innovative.htm.

- Рейтинг инновационных регионов России - 2018. АИРР, 2018. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf (дата обращения: 18.05.2022).

- Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инновационного развития// Полития, № 4 (51), 2018.

- Сайт института статистки ЮНЕСКО. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uis.unesco.org/indicator/sti-rd-gerd-total

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р.