Государственное управление: на пути построения эффективной системы

Автор: Смешко Олег Григорьевич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 5 (107), 2017 года.

Бесплатный доступ

Центральной проблемой, изучаемой в данной статье, является проблема преодоления неэффективности государственного управления в условиях коренного изменения прежней управленческой модели, усложнения современного общества, пересмотра роли государства и расширения его возможностей по управлению развитием страны. В статье анализируются основные итоги реформы государственного управления в Российской Федерации. Систематизированы подходы, применяемые отечественными исследователями к выделению этапов реформирования государственного управления, и раскрыты их особенности. Представлены основные концепции, обосновывающие необходимость реформы государственного управления и обозначены причины их распространения в России и в мире. На основе изучения эволюции изменений выделены ключевые проблемы современного этапа реформы, формулируются мероприятия, направленные на их преодоление.

Эффективность государственного управления, административная реформа, современные технологии управления, система управления

Короткий адрес: https://sciup.org/14875929

IDR: 14875929

Текст научной статьи Государственное управление: на пути построения эффективной системы

Система государственного управления в России уже длительный период времени находится в состоянии реформирования, главной целью которого провозглашено повышение уровня и качества жизни населения. Тот факт, что сегодня эксперты и специалисты в данной области ведут речь о новом этапе

ГРНТИ 82.13.27

Олег Григорьевич Смешко – доктор экономических наук, доцент, ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Контактные данные для связи с автором: 190103, Санкт-Петербург, пр. Рижский, 44 (Russia, St. Petersburg, Rizhsky av., 44). Тел.: 8 (812) 575-03-00.

Статья поступила в редакцию 08.06.2017 г.

реформы, но не о её завершении, не стоит воспринимать как подтверждение того, что процесс затянулся во времени. За это время были последовательно пройдены различные этапы в развитии реформы, в ходе реализации которых происходило изменение подходов к процессу организации и технологии реформирования. Данные изменения были вызваны как развитием представлений о том, какое государство и какое управление нужно нашему обществу, так и развитием самого российского общества и государства, институтов их составляющих, что не могло не привести к изменению первоначальных концепций и идей, подходов и инструментов реализации. Кроме того, реформа государственного управления – это комплексная модернизационная задача, решение которой возможно только при условии консолидации усилий всех ведомств и конструктивных политических сил. Сегодня Россия, пройдя свой путь в данном направлении, уже накопила немалый опыт, требующий внимательного изучения, чтобы выстроить наиболее эффективную траекторию дальнейшего развития системы государственного управления.

Этапы реформы государственного управления: подходы и основные характеристики

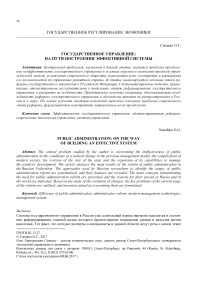

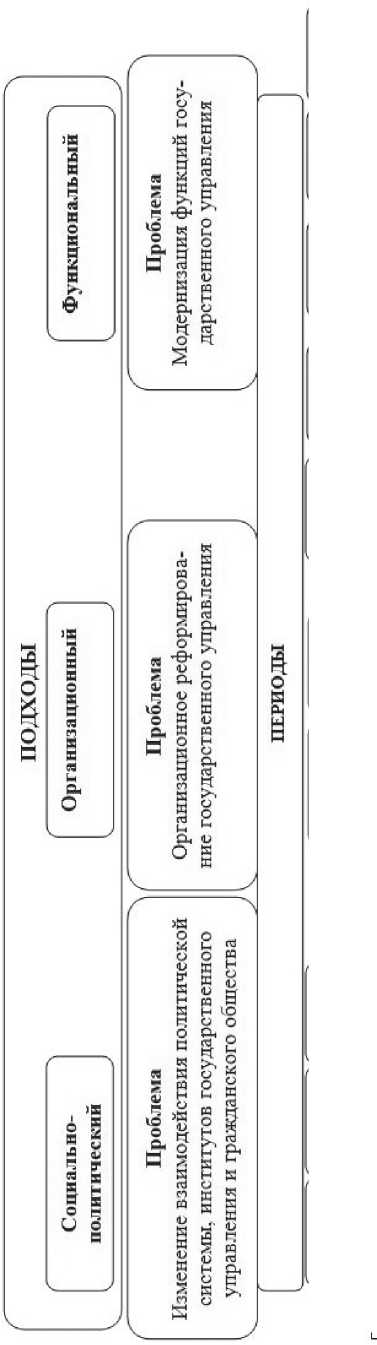

Особенностью современных исследований следует признать вариативность подходов к выделению этапов реформы государственного управления и определению их временных границ (см. рисунок). Большой пласт исследований (см., например, [1–5]) изучает процесс реформирования государственного управления в России через призму изменения взаимодействия политической системы, институтов государственного управления и общества. Цель этих исследований – определить характер и направления реформирования государственного управления, понять суть, возможности и пределы целенаправленного воздействия на основных участников процесса управления и отношения в системе «власть – бизнес – гражданское общество», увидеть перспективы развития, чтобы «задать новый вектор осмысления социально-экономического развития России в последнее десятилетие ХХ в. – первые десятилетия ХХI в.» [2, с. 325].

Процесс реформирования государственного управления в этих исследованиях рассматривается в целом, с выделением крупных временных интервалов – современного периода, начинающегося на рубеже первого и второго десятилетия ХХI в. (рубежом выступает Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» № 601 от 7 мая 2012 г.), и предшествующих ему периодов, берущих отсчет с «перестройки», инициированной М.С. Горбачевым и получивших новый импульс развития в 2000-х гг. в связи с внедрением и началом функционирования новых технологий государственного управления.

Следующее направление исследований (см., например, [6, 7]), концентрируя внимание исключительно на проблемах организационного реформирования государственного управления, определяет этапы исходя из того, какой институт государственного управления был наиболее охвачен программами реформ. На этом основании в качестве самостоятельных этапов выделяются: реформа государственной службы, бюджетная реформа, реформа структуры федеральных органов исполнительной власти, реализованные в период с 1990-х по начало 2000-х гг.

Развивая эту идею далее, современный период времени представляется как этап, на котором необходимо «эволюционно изменить институциональный дизайн государственного управления в направлении повышения его инновационности и самообучаемости» [7, c. 28]. В качестве инструмента подобного изменения предлагаются государственные программы, роль которых – «распределение полномочий по принятию решений по целям и программам ... в соответствии с реальными центрами власти, обеспечивая сосредоточение политических решений на президентском уровне и предоставляя более широкие полномочия руководителям ведомств и структурам, специально созданным для программного управления» [7, c. 29].

Следует также выделить еще одно направление, в рамках которого исследователи особенное внимание уделяют функциональным аспектам реформы государственного управления [8-14]. В центре внимания у исследователей этого направления находится процесс модернизации функций государственного управления, посредством изучения которого раскрывается суть и цель внедрения таких инструментов государственного менеджмента, как целевое программирование, программное бюджетирование, федеральная контрактная система, проектный подход; анализируются достигаемые результаты, выявляются ограничения и проблемы, ограничивающие результативность деятельности органов государственной власти и управления.

|

1 а тг М О У ™ И |

«Обновленное» реформировали: коррекция и доработка внедренных инструментов |

|

о ^ s s |

Усиление технологий го су пр явления посредством распространения на региональный и муниципальный уровни. Дальнейшее развитие и интеграция инструментов го супр явления |

|

о 8 ° V' |

|

|

Реформа структуры и функций органов исполнительной власти, попытка интегрировать новые та стру менты управления на единой технологической платформе (проектное управление) |

|

|

4- о 2 ° |

|

|

Внедрение и адаптация новых инструментов управления: стратеги веское планирование, бюджетирование, целевое программирование |

|

|

■ы сп |

|

|

Переход от го су правления основанного на централизованном принципе единства власти к федеративному государству. Закладывание основы новых технологий управления: государственная контрактная система, стратегическое планирование |

|

|

ы S |

|

|

Эволюционные инновации в программноорганизационном дизайне |

|

|

г ас т 41 2 ° |

|

|

Рефор ма государственной службы, бюджетная реформа, реформа структуры федеральных органов исполнительной власти |

|

|

1 Cl 2 н ° Щ V J |

Корректировка системы государственного управления с целью повышения её конкурентоспособности и управляемости |

|

Административная реформа, заключающаяся в разделении функции законотворчества, исполнениягосфункций и надзора. Формирование структуры управления, базирующейся на принципах: стратегичности, ответственности за результат, эффективности, избавление от излишних функций |

|

|

1 ° |

|

|

4 5 Ох ^ |

|

|

Переосмысление функций, задач, полномочий государственной власти в связи с изменением политической и экономической системы. Попытка выстроить новую структуру |

|

ЭТАПЫ ЭТАПЫ ЭТАПЫ

Рис. Подходы и основные характеристики этапов реформы госуправления (составлено автором)

В рамках данного направления исследования реформы выделяется пять этапов и, соответственно, пять периодов развития, в ходе которых осуществлялся последовательный переход от централизованной системы государственного управления к федеративному государственному устройству; закладывались основы новых технологий управления, соответствующих новому типу государства; одновременно с формированием новой управленческой структуры, наделенной новыми функциями, происходила адаптация и «настройка» новых инструментов государственного управления; осуществлялось распространение новых технологий и инструментов с федерального уровня на региональный и уровень местного самоуправления; производилась коррекция организационно-функциональной структуры государственного управления и интеграция инструментов менеджмента.

Концепции реформирования государственного управления

Российская модель государственного управления произрастает из социалистической модели, в основу которой был положен командно-административный подход, а жесткие правила чётко регулировали поведение участников управленческого процесса с целью получения запланированного результата. Организованное подобным образом государственное управление является по своей сути администрированием, базирующимся на создании формальных структур, жестких процедурах выработки, принятия и реализации решений. Отсутствие гибкости и невозможность учёта изменений, происходящих в окружающей среде, стало главным ограничителем командно-административной модели управления, что привело в 70-х – 80-х гг. ХХ в. к торможению развития национальной экономики, снижению производительности труда в её ключевых секторах, падению конкурентоспособности и эффективности государственных инвестиций.

Преодоление неэффективности государственного управления – проблема с которой столкнулись во второй половине ХХ в. не только Россия, но и страны с развитой экономикой, придерживающиеся совершенно иной модели государственного управления. В этот период традиционная для развитых стран модель государственного управления бюрократического типа (Public Administration), опирающаяся на концепцию рациональной бюрократии М. Вебера, перестала обеспечивать странам устойчивый экономический рост и преимущество в глобальной конкурентной борьбе. Таким образом, проблема модернизации государственного управления стала крайне актуальной не только для России, но и для большинства стран мира.

Столкнувшись с проблемой, развитые страны вступили на путь административных реформ, идеи которых привели к формированию новой концепции государственного управления, получившей название «нового государственного менеджмента» (New Public Management) [16] и, в последующем, к её модифицированной модели социальной координации (Public Governance). Россия, встав на путь рыночных реформ, политических и институциональных изменений, также восприняла идеи «менеджери-стской» парадигмы и её последующей модификации – координационной парадигмы в государственном управлении [17].

В основу концепции «нового государственного менеджмента» была положена идея модернизации системы управления государством таким образом, чтобы она как можно более соответствовала системе управления коммерческим предприятием [18]. Целью подобной реформы признавалось построение разумно тратящего бюджетные деньги, т.е. рационального, экономного, результативного и «гибкого» государства, привлекательного для «клиентов» (своих граждан), конкурентоспособного в глобальном пространстве. Поскольку коммерческими предприятиями для достижения аналогичной цели применяется определенные инструменты менеджмента, позволяющие преодолеть неэффективность и громоздкость иерархических организационных структур, нерациональность использования имеющихся ресурсов, низкую результативность деятельности и неудовлетворенность потребителей качеством произведенного продукта или услуги, постольку такие технологии менеджмента как программное управление, бюджетирование, стратегическое планирование и проектный подход, применяемые ранее исключительно в коммерческом секторе, получили широкое внедрение в практику государственного управления.

Экспорт технологий менеджмента из коммерческого сектора, в целях их успешной адаптации, потребовал также и «перемещения» целого ряда принципов, механизмов и подходов управления, свойственных ранее коммерческим предприятиям. Например, принципы децентрализации и дерегулирования части властных полномочий, экономии бюджетных средств; механизмы управления по резуль- татам, конкуренции в сфере оказания услуг и исполнения полномочий в государственном секторе; клиентоориентированный подход, корпоративный стиль работы, сокращение неэффективных, дублирующих функций и структурных элементов.

Однако, в ситуации импорта из коммерческого в государственный сектор подходов, технологий, инструментов, механизмов для достижения сходных результатов, помимо полноты и комплексности применяемых инструментов и технологий, необходимым условием выступает соответствие и согласованность институциональной среды, иначе применение реформационных подходов и инструментария не приведет к желаемым результатам. Ситуации рассогласованности инструментария и институциональных условий создали основу для разработки в теории и практике государственного менеджмента реформационного инструментария, позволяющего адаптировать управленческие новации, что и послужило основой «дрейфа» модели «нового государственного менеджмента» в сторону модели «социальной координации».

Специфика настоящего момента заключается в том, что поиск лучших практик и эффективных моделей государственного управления сегодня вышел на глобальный уровень. В рамках Всемирного экономического форума в начале текущего десятилетия всем государствам мира была предложена новая концепция правительства будущего – FAST Government (Flatter, Agile, Streamlined, Tech-enabled) [19]. Где Flatter (плоское) подразумевает, что правительство будущего должно обеспечить вовлечение граждан и бизнеса в процесс принятия решений на основе сетевого взаимодействия (использование социальных медиа, мобильных устройств, посредством онлайн обсуждения, консультаций, обзоров и других способов коммуникации) и широкого использования открытых данных, которые предоставляют гражданам и компаниям доступ к большему количеству общественной информации в простых в использовании, доступных для поиска электронных форматах.

Также правительство будущего должно стать организационно эффективным, что требует уменьшения уровней иерархии между высшим руководством и линейным персоналом, искоренения бюрократизма, модернизации бизнес-процессов, применения бизнес-аналитики в целях обеспечения принятия решений на основе фактических данных. Должны быть изменены процессы принятия решений как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы обеспечить новыми данными и аналитической информацией политиков и иных лиц, выстроено сотрудничество внутри ведомства, агентства и министерства и между ними.

Особое значение в межправительственном и межсекторальном сотрудничестве приобретает сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие в 21-м веке, обеспечит решение сложных проблем и выгоду, позволит экономить за счет роста объема и новаторских идей. Agile (гибкое) подразумевает гибкость и адаптивность. Признается, что успешные правительства должны быть в состоянии оперативно мобилизовать общественные и частные ресурсы на решение проблемы. Правительство будущего должно быть способно к само реорганизации, если определенные структуры и процессы больше не нужны.

Это требует высокой мобильности трудовых ресурсов, которые должны составлять высококвалифицированные специалисты, имеющие широкие возможности и способности по решению проблем, вооруженные актуальными данными, работающие в командах и сетях, часто с партнерами из частного сектора. Гибкость и адаптивность должна характеризовать государственных служащих и других лиц, включенных в работу правительства, а также организационные структуры и процессы, модели предоставления услуг, регулирующие и правовые структуры.

Streamlined (оптимальное) означает, что правительство в 21-м веке будет отмечено во многих странах сокращением численности государственных служащих. Уменьшение численности не должно приводить к сокращению сервисного обслуживания, поскольку должно быть тщательно спланированным, сопровождаться значительными организационными, технологическими и иными достижениями «гибких» правительств, что и приведет к малочисленным и оптимизированным организациям, которые могут процветать в новом мировом порядке. Адаптивные правительства, которые разделяют услуги, труд и ресурсы посредством сетевых подходов, могут стать оптимальными, осуществляя свою миссию эффективными и инновационными способами.

Tech-enabled (технологичное) означает, что правительство будущего должно быть технологичным, с технически подкованными трудовыми ресурсами. Политическая, законодательная и регулирующая структуры и процессы должны быть перепроектированы и согласованы с динамикой сетевого мира.

Информационная инфраструктура должна поддерживать новые способы сотрудничества, обмена информацией и интенсивное управление. Гибкие, оптимальные и технологичные правительства смогут привлечь и удержать государственного служащего нового качества, который компетентен в решении проблем, демонстрирует высокие результаты и инновации.

Современный этап реформы: ключевые вопросы и основные направления совершенствования

Многообразие аспектов рассмотрения процесса реформирования государственного управления и достигаемых в ходе реформы результатов позволяет сделать вывод, что на современном этапе развития государственное управление в Российской Федерации всё еще не достигает желаемого целевого состояния и необходимого уровня эффективности. Можно выделить следующие ключевые вопросы, на которые до настоящего времени не даны ответы, но решение которых необходимо найти в ближайшей и среднесрочной перспективе:

-

1) как повысить качество процессного управления и что представляют собой подходы, позволяющие оптимизировать функции государственного управления таким образом, чтобы последнее достигло функциональной эффективности;

-

2) что должна представлять собой система управления изменениями в государственному управлении, и является ли проектное управление решением проблемы перехода от эволюционных изменений системы государственного управления к инновационной системе управления изменениями, и, соответственно, должно систематично проводиться в жизнь;

-

3) какими новыми компетенциями должны обладать государственные служащие в условиях инновационных изменений и динамичной среды, и как должна быть, в связи с этим, сформирована система долгосрочной мотивации государственных служащих?

Основные направления дальнейшего совершенствования реформы государственного управления должны позволить нашему правительству стать адекватным новым вызовам и уметь быстро трансформироваться. Достижение этого нового качества, как образно было сформулировано участниками мозгового штурма «Ключевые вопросы реформы государственного управления» в рамках Красноярского экономического форума – 2017, должно превратить государство – бюрократическую машину в государство – платформу. «Платформенное» управление потребует значительного изменения той системы, которая сформировалась к настоящему времени, а именно:

-

• во-первых, изменения подхода к реализации планов и программ, что потребует создания (выделения) особенной структуры – стратегического центра, на который будет возложена ответственность за выработку стратегических приоритетов развития, их отбор, а также оценку согласованности приоритетов разных программ;

-

• во-вторых, изменения подхода к принятию решений, для чего потребуется отказаться от процессных показателей и перейти к управлению по целям, которые прямым образом влияют на качество жизни;

-

• в-третьих, изменения подхода к наделению руководителя, ответственного за достижение результатов в определенном процессе, ресурсами и полномочиями, а именно сделать полномочия (функционал) «плавающими», привязанными к решаемым задачам и ресурсам.

Заключение

Проведенное исследование не ставило своей целью предложить завершенную модель государственного управления и путь перехода к этой идеальной модели. В рамках настоящей статьи были с разных сторон, в различных концептах, представлены этапы реформирования государственного управления в современной России, проблемы, вызвавшие необходимость проведения реформы и основные достигаемый результаты. Описание отечественного опыта дополняется анализом ключевых идей, выдвигаемых современной наукой и практикой в обоснование необходимости реформ государственного управления.

На основе описания трансформации концепций реформирования государственного управления представляются новые подходы, технологии и инструменты, которые еще не стали обычными принципами и подходами отечественной системы государственного управления. Анализ основных вопросов и направлений совершенствования государственного управления позволяет сделать вывод, что российское правительство и гражданское общество в полной мере осознают весь спектр современных проблем, в состоянии критически оценить пройденный путь реформ и полученный опыт, а также воспринимать наиболее успешные зарубежные практики.

Список литературы Государственное управление: на пути построения эффективной системы

- Глинкина С.П. К вопросу о разнообразии моделей капитализма, или Что мы построили в результате трансформации: доклад. М.: Институт экономики РАН, 2016. 25 с.

- Татаркин А.И., Берсенёв В.Л. Крутой разворот к рынку. Экономическая реформа в России (1992-1998 гг.) и её последствия//Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 2. С. 325-341.

- Богатырева Т.Г. Управленческие трансформации ХХI века: государство и экономика//Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 12А. С. 107-120.

- Полтерович В.М. Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России)//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 5. С. 34-56.

- Галкин А.И. Перспективы развития административной реформы и дальнейшего совершенствования государственного управления в Российской Федерации//Альманах мировой науки. 2016. № 1-3 (4). С. 118-123.

- Лобанов В.В. Модернизация государственного управления: проблемы и решения//Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 2. С. 136-145.

- Купряшин Г.Л. Административная реформа: модели и механизмы//Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 58. С. 6-38.

- Сапожников А.А., Касиненко Ю.А. Современная технология административного управления: переходный этап развития//Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 2. С. 57-62.

- Сапожников А.А., Касиненко Ю.А. Современная технология административного управления: первый этап развития (1994-2003 гг.)//Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 3. С. 45-53.

- Сапожников А.А., Касиненко Ю.А. Современная технология административного управления: второй этап развития (2004-2009 гг.)//Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 4. С. 30-35.

- Сапожников А.А., Касиненко Ю.А. Современная технология административного управления: третий этап развития (2010-2013 гг.)//Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2017. № 1. С. 25-35.

- Бычкова А.Н., Землянская А.В., Юдина М.А. Административная реформа в Российской Федерации: ретроспективный анализ, итоги и перспективы//Инновационная экономика и общество. 2016. № 4. С. 2-11.

- Якимова М.Н. Возможности и ограничения проектного подхода в контексте реализации нового государственного менеджмента//ArsAdministrandi. 2015. № 1. С. 16-27.

- Тория Р. А. К вопросу о совершенствовании программно-целевых методов бюджетного планирования в России//Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 6. С. 77-85.

- Иванович О.В. Концепция «рациональной бюрократии» М. Вебера//Философия и социальная история. 2009. № 9. С. 37-43.

- Christopher Pollitt, Geert Bouckaert. A Comparative Analysis -New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford, 2011. 386 p.

- Капогузов Е.А. Институциональная структура производства государственных услуг: от веберианской бюрократии -к современным реформам государственного управления: монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2012.408 с.

- HenryMintzberg. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. . Режим доступа: https://pdfs.semanticscholar.org/f412/496fab57101b4f4c00927927872494f1dffa.pdf (дата обращения 11.03.2017).

- The Future of Government. Lessons Learned from around the World: Global Agenda Council on the Future of Government. World Economic Forum. Switzerland. Geneva. 2011. 52 p.