Государственные инвестиции в человеческий капитал

Автор: Судова Татьяна Леонидовна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

Статья в выпуске: 1 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена структура инклюзивного благосостояния и рольчеловеческого капитала в его формировании. Показаны характеристикии особенности процесса инвестирования в человеческий капитал на уровнегосударства. Проанализированы издержки и выгоды инвестиций в челове-ческий капитал в сфере образования и здравоохранения.

Инклюзивное развитие, благосостояние, человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, образование, здравоохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/140129067

IDR: 140129067

Текст научной статьи Государственные инвестиции в человеческий капитал

Измерение финансовых или материальных результатов экономической деятельности не дает однозначного представления о том, насколько хорошо живут люди, этой деятельностью занимающиеся. Социальноэкономический прогресс принято оценивать количественными показателями – сколько мы производим, потребляем или инвестируем. Однако такие показатели не отража- ют, по меткому замечанию Р. Кеннеди, того, ради чего стоит жить [1]. Необходимость изменения системы показателей, перехода к измерению благосостояния стала общепризнанной [2].

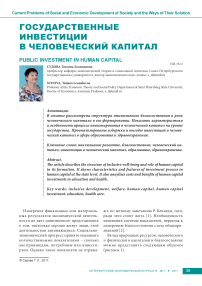

Вклад природных ресурсов, человеческого и физического капиталов в благосостояние можно представить следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1

Формирование благосостояния [3, с. 39]

В значительной степени уровень благосостояния определяется национальным богатством страны, которое можно определить как совокупность активов, созданных и накопленных за время существования государства. Чем выше уровень развития страны, тем большим оказывается вклад человеческого капитала в благосостояние (таблица 1).

Данные подтверждают, что человеческий капитал является основным фактором благосостояния (55%), далее по убывающей идут произведенный капитал (32%) и природный капитал (13%). Единственным исключением является Европа. В частности, в Восточной и Северной Европе физический капитал в последние годы был основным источником роста. Существует несколько возможных объяснений этого: некоторые из европейских стран уже достигли высокого уровня образования населения (один из показателей запаса человеческого капитала), тем самым сокра- щая возможности его прироста. Кроме того, высокий уровень миграции может привести к снижению уровня развития человеческого капитала (кроме случаев «утечки» и «циркуляции мозгов»).

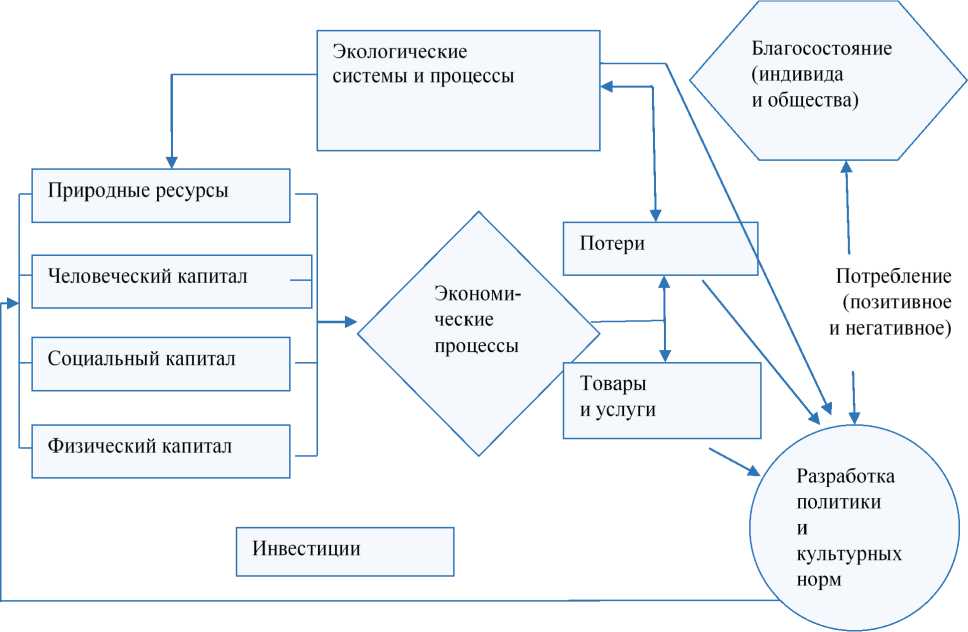

В мировом масштабе вклад человеческого капитала в рост благосостояния показывает четко выраженную положительную динамику за последние 20 лет, что еще раз подтверждает его значение как основного фактора современного социально-экономического развития (рисунок 2).

Для оценки благосостояния стран и макрорегионов с учетом последствий человеческой деятельности в [5] предложен индекс инклюзивного благосостояния, который схематично может быть представлен следующим образом (рисунок 3).

Структура человеческого капитала до сих пор однозначно не определена в экономической науке, однако все исследователи включа-

Таблица 1

Национальное богатство стран мира [4]

|

Страна |

Структура национального богатства, % |

||

|

Природные ресурсы |

Человеческий капитал |

Физический капитал |

|

|

Германия |

8 |

67 |

25 |

|

Бразилия |

24 |

56 |

20 |

|

Китай |

35 |

47 |

17 |

|

Франция |

1 |

75 |

24 |

|

Великобритания |

1 |

90 |

9 |

|

Япония |

1 |

73 |

26 |

|

Россия |

66 |

19 |

16 |

|

США |

7 |

78 |

16 |

|

Саудовская Аравия |

65 |

27 |

8 |

|

Мир в целом [5] |

13 |

55 |

32 |

Рисунок 2

Динамика совокупного богатства стран мира [4]

Природным капитал

Человеческий капитал

Физическии капитал

ют в его состав здоровье человека, а также его знания и умения, приобретаемые в процессе получения образования. Такое понимание человеческого капитала отражено в структуре индекса инклюзивного благосостояния.

Возможности самовоспроизводства человеческого капитала как системы являются ограниченными, его формирование и функ- ционирование требует притока ресурсов из внешних по отношению к человеку систем. Человеческий капитал в значительной части формируется в результате инвестиций в него на микро- и макроуровнях. На каждом из этих уровней инвесторы закономерно ожидают получения выгод, хотя формы этих выгод, естественно, будут различными. Столь же

|

1S g л и „ и В 5 и и S се S g О =s О & К 8 и S 8 О М г" О | хо |

3S § = о * м У о ® о 2 = § § s £ s ю |

Природный капитал |

Человеческий капитал |

Физический капитал |

|

Энергоресурсы Полезные ископаемые (минеральное сырье) Лесные ресурсы Сельскохозяйственные земли |

Образование Здоровье |

Машины, оборудование |

||

|

Факторы, влияющие на благосостояние |

Выбросы углерода Прирост нефтяных доходов Общая производительность факторов |

|||

Рисунок 3

Индекс инклюзивного благосостояния [5, с. 20]

различными будут и временные горизонты – срок, в течение которого индивид рассчитывает получить отдачу от инвестиций в себя или своих детей, будет намного меньше аналогичного срока для государственных инвестиций в человеческий капитал.

Выгодами государственного участия в инвестициях в человеческий капитал (принимающих форму финансирования национальных систем образования и здравоохранения) могут быть рост доходов населения и сглаживание неравенства в их распределении, возникновение положительных внешних эффектов образования, стабилизация социальной структуры общества и т. д.

Высокий образовательный уровень граждан создает предпосылки для построения общества, способного к оптимальной самоорганизации, т. е. контролирующего властные структуры и отвергающего негативные для развития социума модели и стереотипы поведения (в Японии, с ее культом образования – 47 заключенных на 100 тысяч человек, для сравнения: в США – 693 чел., в России – 443 чел.) [6]. Образование, являясь одним из важнейших компонентов культуры, имеет и самостоятельную ценность для личности и общества. Основу среднего класса в развитых странах составляют квалифицированные специалисты, живущие своим трудом и способные к регулярному переобучению и повышению квалификации. Более образованные и информированные индивиды способствуют повышению качества жизни в обществе, поэтому по целому ряду причин инвестиции в человеческий капитал не могут быть отнесены к чисто рыночным операциям – необходимы усилия общества.

Экономические и социальные выгоды образования формируются разными способами. Формирование социальных норм с раннего возраста и в течение обучения в школе сокращает будущие издержки принуждения. Однородная (единообразная) система государственного образования как подсистема общей культуры создает сетевые внешние эффекты путем снижения трансакционных издержек и облегчения экономической деятельности (различия в языках, привычках, убеждениях могут вызвать взаимное непонимание, подрывающее эффективное производство и обмен). Однородная образовательная система является средством, с помощью которого поколение родителей может эффективно снизить вероятность подобных конфликтов для следующего поколения. Выгода социального согласия – возможность перераспределения конфликтности между различными культурными, этническими и религиозными группами, повышение степени инклюзивности. Кроме того, выявлена положительная зависимость уровня образования и удовлетворенности жизнью (рисунок 4), где представлена самооценка удовлетворенности жизнью людей в возрасте от 25 до 64 лет,

Рисунок 4

Образование и удовлетворенность жизнью [8, р. 157]

находящихся на «положительных» ступенях лестницы Х. Кантрила; уровни образования приведены по Международной стандартной классификации образования (ISCED) 1997 г.

Каждая страна формирует свою систему образования в соответствии с образовательными потребностями, которые соответствуют типу культуры и представлениям о нормативном идеале образованного человека. Масштаб образовательной потребности определяется количеством учащихся, желающих попасть в систему образования или остаться в ней. Образовательная потребность обладает свойством расширенного воспроизводства, т. е. чем выше его исходный уровень, тем больше потребность в дальнейшем повышении уровня образования. Характер и степень участия государства в удовлетворении образовательной потребности определяется как целями самого государства, так и характеристиками образования как мериторного блага.

Государство инвестирует в национальный человеческий капитал для получения в полном объеме выгод человеческого развития. В настоящее время основная форма участия государства в деятельности образовательной системы – ее финансирование (таблица 2).

Распределение расходов между тремя уровнями образовательной пирамиды (начальное, среднее и высшее образование) зависит от преобладающих в обществе понятий о справедливости и от социальной нормы отдачи на каждом уровне. Последнее, в свою очередь, зависит от соотношения спроса и предложения различных типов человеческого капитала, причем соотношение меняется на разных уровнях социально-экономического развития общества. В противовес общепринятому мнению, государственные расходы на образование в развивающихся странах и в переходных экономиках не являются в целом фактором коррекции, обеспечивающим равные возможности всем социальным классам и группам. Есть и исключения, но в большинстве случаев образование не более эгалитарно, чем общество в целом. Даже если начальное образование общедоступно, альтернативные издержки обучения в школе детей из бедных семей могут быть высокими. В дополнение к затратам на учебники и пособия, транспорт и форму это неполученные доходы, т. е. сокращение доходов домохозяйств, которые будут неохотно жертвовать текущим доходом ради выгод в будущем.

Таблица 2

Государственные расходы на образование в 2014 г., страны мира [7, с. 476]

|

|

р я cd ю о р ю о |

g о я ^ о cd 3 |

2 Q 2 D 1 Ю Р о |

40 К) ОО |

о |

ОО К) О |

1 |

<54 40 |

1 |

ОО р о |

|||||||||

|

6 1=5 |

со Т X cd я |

я * |

^ |

г- |

Я |

o' |

Р4 |

40" |

04 |

||||||||||

|

P P Я Я § Р cd и & о |

g о я t[ о cd 3 |

р 2 2 cd Я ю о |

Q CZ) S |

OJ ф |

<54 ОО |

||||||||||||||

|

6 |

со IT X р со Я |

6 о Д " д ® |

ГП |

04 |

оо^ |

||||||||||||||

|

р Я я О о р 1=5 cd и |

g О я ^ о cd 3 |

2 Q 2 D 1 Ю Р о |

ОО |

||||||||||||||||

|

6 |

со IT X СО Я |

я ^ |

еп |

О^ 04 |

|||||||||||||||

|

Р Р О Я я cd 1=5 со о |

g о я t[ о cd 3 |

р 2 2 cd Я ю о |

Q CZ) S |

(N Ш |

ОО <54 ОО |

40 ОО «р |

40 |

ОО ОО |

|||||||||||

|

6 1=5 |

со IT X р со Я |

6 " д ® |

ОО •гГ |

gf |

ОО <54 |

1 |

04^ ■Р |

<54^ |

|||||||||||

|

Я cd к 3 § О « S ^ О cd ^ О = |

С X СО Я Р |

ч |

со о t[ |

gf |

40 |

40" |

•Р |

||||||||||||

|

cd Я 3 о cd Р |

cd о cd Р ю о |

ё « я я |

щ эд |

40^ |

-г |

■Р |

-г |

Р |

|||||||||||

|

3 cd Р Н и |

я я Р 8 я Р Рч CD н |

^ О 1=5 Р Я’ СО Рч S |

я я =1 >< D р D D 3 я d Р 5 |

д g S m |

3 я cd р р 3 я и cd Яч |

р р я со сс Р |

cd Рч р |

я и я я р 3 cd Р Н и |

со о 8 о ^ р я со |

Я я р р о р 3 cd Р Н и |

со о 8 о ^ р я со |

Я р 3 со Р 3 cd Р н и |

со о 8 о ^ р я со О S |

||||||

Правительства являются крупными инвесторами в сфере образования, поэтому для них естественно желание четко представлять, вернут ли они свои инвестиции, особенно в эпоху кризисов и других бюджетных ограничений. Высокий уровень образования граждан, как правило, приводит к более высоким доходам, что увеличивает налоговые поступления и снижает уровень социальных трансфертов. В среднем в странах ОЭСР общественная отдача от инвестиций в образование составляет 67 200 для мужчин со средним и средним специальным образованием и 143 700 долл. США для мужчин с высшим образованием (3–4 и 5–6 уровни по МСКО, соответственно) [8]. Что касается частной отдачи от инвестиций в образование (измеренная как разница в доходах мужчин с высшим и средним образованием), то в среднем по странам ОЭСР она составляет около 258 400 долл. США за период трудовой деятельности. Аналогичный показатель для женщин составляет всего около 167 600 долл. США. Гендерный разрыв в отдаче от высшего образования является крупнейшим в Японии, где доходы различаются в семь раз [8, с. 149–150].

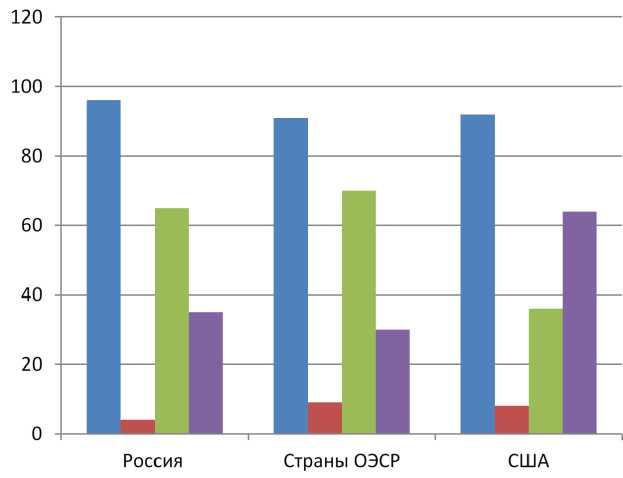

Общие расходы на образование в странах мира находятся на уровне примерно 4,6% ВВП (за средним показателем скрывается значительный разброс – от 1% в ОАЭ до 14% в Тимор-Лешти) [9]. Государству, особенно в кризисных ситуациях, бывает достаточно сложно поддерживать высокий уровень финансирования, поэтому часть его осуществляется из частных источников (рисунок 5).

Частное финансирование и филантропия доминировали в образовании в XIX в. Сторонники частного финансирования образования в качестве доводов приводят возрастающие возможности выбора, повышение ответственности, ослабление бюджетных ограничений. При всем этом сохраняется угроза усиления неравенства между богатыми и бедными (индивидами, сообществами, регионами и т. д.), закрепляется расслоение самого образования на элитарное и массовое.

Рисунок 5

Государственное и частное финансирование образования (по уровням, в процентах от общих расходов) [8, p. 218]

-

■ начальное переднее образование (гос.)

-

■ начальное и среднее образование (части.)

■ высшее образование (гос.)

В целом частное финансирование образования становится все более значимым, хотя в основном, как показывают приведенные данные, образовательные системы продолжают финансироваться государством. Более того, мировая практика свидетельствует, что на внебюджетные источники приходится не более 10–15% общей величины расходов на образование, таким образом, частное финансирование скорее дополняет, чем замещает государственное. Такое распределение расходов между экономическими агентами, как правило, соответствует приводимой в стране социальной политике и общепринятым представлениям о социальной справедливости. Платное образование на всех уровнях может играть только вспомогательную роль удовлетворения потребностей, что соответствует Конвенции по борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.). Россия, ратифицировав эту конвенцию, обязуется не воздвигать перед гражданами барьеры на пути получения образования, не закрывать доступ к образованию любой ступени или типа, обеспечить равный для всех доступ к образованию.

Вторая по порядку (но не по значимости) составляющая человеческого капитала – здоровье. В документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Это определение было включено в устав ВОЗ в 1948 г. и с тех пор не менялось. Оно созвучно пониманию здоровья А. Маршаллом, который видел в здоровье и силе населения – физической, умственной и нравственной – основы производительности труда и материального богатства. В свою очередь, главное значение материального богатства, если оно разумно используется, заключается в том, что оно увеличивает здоровье и силу рода человеческого – физическую, умственную, нравственную [10].

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте включено в список целей устойчивого развития. Состояние здоровья определяется комплексом биологических и социальных детерминант. Социальные детерминанты здоро- вья – это условия, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют, включая системы здравоохранения. Эти обстоятельства формируются под воздействием распределения ресурсов на всех уровнях – от местного до глобального и являются основной причиной несправедливости в отношении здоровья – несправедливых и предотвратимых различий в состоянии здоровья, наблюдаемых внутри стран и между ними. Анализ модели социальных детерминант см. в [11].

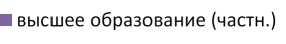

Роль государства в формировании социальных детерминант здоровья многогранна, однако в рамках статьи основное внимание будет уделено государственным инвестициям в здоровье как элемент человеческого капитала. На первый взгляд ситуация с финансированием здравоохранения достаточно благополучна. В проекте бюджета на 2017–2019 гг. по статье «Здравоохранение» расходы на 2017, 2018 и 2019 гг. предусмотрены в объеме 362,9 млрд, 379,7 млрд и 345,7 млрд руб. соответственно [12].

Однако сравнение данных с расходами прошлых лет показывает, что правительство сократит расходы на здравоохранение в 2017 г. на 33%, – они составят в 2017 г. почти 363 млрд руб. против 544 млрд руб. в бюджете 2016 г. Еще более показательным оказывается международное сопоставление расходов на здравоохранение. По данным ВОЗ, в США на эти цели выделяется 17% ВВП, в Германии – 11%, во Франции – 12%, в Финляндии и на Кубе – 9%, в России 7% (что чуть выше среднемирового показателя) [15].

Меры по решению проблемы недофинансирования предусмотрены в проекте трехлетнего бюджета. Консолидированный бюджет на здравоохранение составит в 2017 г. 3004,7 млрд руб. (рост к 2016 году – 9,8%), в 2018 г. – 3281,3 млрд руб. (рост к 2017 г. – 9,2%), в 2019 г. – 525,5 млрд руб. (рост к 2018 г. – 7,4%). По мнению экспертов, расходы на здравоохранение в России в ближайшие 15 лет могут удвоиться за счет экономического роста, удорожания технологий и прекращения финансирования доступности устаревших лекарственных препаратов [17]. Однако острой проблемой российского здравоохранения является не только недофинан-

■ 2016

■ 2017

Рисунок 6

Расходы бюджета на здравоохранение, млрд руб. [13]

сирование, но и низкая эффективность расходования выделенных средств. По данным ВОЗ, неэффективные финансовые вложения в российское здравоохранение составляют от 40 до 60% [18].

Расходы на здравоохранение оказывают определенное, но не определяющее влияние на его эффективность. В России довольны качеством здравоохранения 38% (в Германии – 85%, Франции – 81%, Финляндии – 69%) населения [16].

Эффективность системы здравоохранения определяется не только качеством управления в данной сфере, но и запасами, и эффективностью использования специфического человеческого капитала: уровнем национальных научных достижений и технологических разработок, качеством (иногда и количеством) персонала. В теории качество рабочей силы должно быть связано положительной зави- симостью с величиной вознаграждения за труд. На практике средний доход российского врача после существенного повышения в 2014 г. и с учетом совместительства – около 40 000 руб. В Польше, европейской стране с самыми низкими доходами в медицине, зарплата терапевта – 160 000 руб., в Турции – 220 000 руб. у терапевтов и 330 000 руб. у специалистов [14]. Вопрос, какие именно причинно-следственные связи здесь нарушены, заслуживает отдельного рассмотрения.

Таким образом, роль образования как системообразующей структуры общества постоянно возрастает. Выгоды образования не ограничиваются только сферой экономики; в процессе получения образования формируется как человеческий, так и социальный капитал. Выгоды образования не реализуются автоматически; создавать условия реализации этих выгод – задача государства.

Изменения в содержании образования способствуют общественному осознанию его роли в становлении постиндустриального общества, преодолению взгляда на инвестиции в сферу образования как на невосполняемые затраты. В информационном обществе происходит изменение мотивации получения образования. Получение знаний и пользование ими перестают быть предпосылкой и условием трудовой деятельности; они приобретают самостоятельную ценность. Информационные технологии, с одной стороны, усиливают роль человеческого капитала в производственном процессе, с другой – делают работников более зависимыми от изменений в организации труда. Система образования и система производства становятся связанными более тесно.

Критической задачей для Российской Федерации является обеспечение систем образования и здравоохранения как основных сфер произ- водства и воспроизводства человеческого капитала достаточными финансовыми ресурсами в условиях неустойчивого экономического роста и активной конкуренции за государственную поддержку со стороны других социальных сфер. Ресурсы и финансовые средства, которые государство может предоставить для развития систем производства человеческого капитала, есть важнейший фактор того, насколько успешно эти системы смогут удовлетворить нужды общества. Другим ключевым фактором является общественное мнение и поддержка заинтересованных сторон, наличие необходимых структур управления, а также профессионализм и настрой занятых в данных сферах.

Снижение расходов на человеческий капитал порождает серьезные риски для экономики в долгосрочном периоде. Носители человеческого капитала низкого качества внесут соответствующий вклад в ВВП.

Список литературы Государственные инвестиции в человеческий капитал

- Robert F. Kennedy. Remarks at the University of Kansas. March 18, 1968. URL: https://www.jfklibrar y.org/Research/Research-Aids/Ready% 20Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Robert-F-Kennedy-at-the-University-of-Kansas-March-18-1968.aspx (дата обращения: 12.11.2016).

- Койл Д. ВВП: Краткая история, рассказанная с пиететом/пер. с англ. А. Гусева; под науч. ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2016. 176 с; Доклад о человеческом развитии -2015. Человеческое развитие в условиях спада экономики. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf и др. (дата обращения: 11.11.2016).

- UNU-IHDP and UNEP (2012) Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.

- UNU-IHDP and UNEP (2012) Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.

- IHDP and UNEP (2014) Inclusive Wealth Report 2014. URL: http://mgiep.unesco.org/wp-content/uploads/2014/12/IWR2014-WEB.pdf (дата обращения: 20.11.2016).

- World Prison Brief. URL: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_ population_rate?field_region_taxonomy_tid=All (дата обращения: 02.11.2016).

- Education for people and planet: creating sustainable futures for all. Пlobal education monitoring report 2016. UNESCO, 2016 URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf (дата обращения: 21.11.2016).

- OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. URL: http://dx.doi.o (дата обращения: 18.11.2016) DOI: rg/10.187/eag-2016-en

- Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование. Гуманитарная энциклопедия//Центр гуманитарных технологий, 2006-2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info (дата обращения: 11.11.2016).

- Маршалл А. Принципы экономической науки. Книга I. Гл. V. Здоровье и сила населения. URL: http://uchebnik-online.com/88/37.html (дата обращения: 01.11.2016).

- Панова Л. В. Модель социальных детерминант как основа многоуровневой методологии изучения здоровья//Петербургская социология сегодня. 2013. Т. 1. С. 221-252.

- Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/10/12/10247573.shtml (дата обращения: 02.11.2016).

- Новая газета. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/19/70232-teper-bez-illyuziy (дата обращения: 02.11.2016).

- Соколов Д. Система здравоохранения: Медицина ждет революции//Ведомости № 4209. 2016. 23 нояб. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/23/666543meditsina-revolyutsii (дата обращения: 25.11.2016).

- Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение. Гуманитарная энциклопедия//Центр гуманитарных технологий, 2006-2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-health/info (дата обращения: 04.11.2016).

- Миркин Яков. Почему мы не живем богато? URL: https://rg.ru/2016/09/04/iakovmirkin-rossii-nuzhno-prezhde-vsego-chelovecheskoe-razvitie.html (дата обращения: 16.10.2016).

- Фармацевтический вестник. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/vrossii/v-blizhajshie-15-let-rossiju-zhdet-udvoenie-rasxodov-na-zdravooxranenie.html (дата обращения: 22.11.2016).

- Независимая. URL: http://www.ng.ru/economics/2016-09-30/1_health.html (дата обращения: 02.11.2016).