Государственные механизмы регулирования паритетности отношений в сельском хозяйстве

Автор: Смирнова Надежда Александровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 4 (6), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены последствия диспаритета цен для сельского хозяйства, охарактеризовано современное состояние данной отрасли. Предложены дополнительные меры государственной поддержки сельского хозяйства на основе повышения платежеспособности населения.

Диспаритет цен, государственное регулирование, платежеспособность населения, дифференциация населения, среднедушевые доходы, налоговая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14239468

IDR: 14239468 | УДК: 332

Текст научной статьи Государственные механизмы регулирования паритетности отношений в сельском хозяйстве

Диспаритет цен в сельском хозяйстве представляет собой ухудшение соотношения между ценами производителей на сельскохозяйственную продукцию и ценами на приобретаемые ими промышленные товары и услуги производственно-технического назначения. Кроме того, предприятия, осуществляющие переработку продукции сельского хозяйства, в большинстве случаев используют свое монопольное положение с целью занижения закупочных и завышения от- пускных цен. Такое положение привело к отраслевому перераспределению финансовых потоков в пользу поставщиков ресурсов для сельского хозяйства и переработчиков сельхозпродукции. Если в 1991 году доля сельского хозяйства в объеме внутреннего валового продукта (ВВП) составляла 13,9%, рентабельность достигала 43,0%, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий был равен 95%, то в 1999 году удельный вес сельского хозяйства в ВВП составлял только 6,8%, рентабельность была менее 9%, доля убыточных предприятий превышала 50% [1]. В 1998 году вследствие снижения курса и покупательной стоимости рубля произошло некоторое улучшение ценового паритета, поэтому экономическое состояние сельхозпредприятий стало улучшаться. Однако коренного изменения финансового состояния сельхозпредприятий не произошло: выручка сельскохозяйственных предприятий в течение 2001 – 2005 гг. ежегодно увеличивалась менее, чем на 2% в сопоставимых ценах, и опережала прирост затрат лишь на 2,48%. В тоже время наблюдался динамичный прирост дебиторской и кредиторской задолженностей, который составил 55,9% и 107,8% соответственно. Доля сельского хозяйства в ВВП страны сократилась с 5,7% в 2000 г. до 4,4% в 2005 г. и до 3,9% в 2006 г. В 2006-2007 гг. ресурсный потенциал продолжал сокращаться. Если в 1990 г. посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 117,7 млн. га, то к 2007 г. она уменьшилась на 35,1%, или на 41,3 млн. га. В целом с 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий уменьшилась с 57 млн. до 21,3 млн. голов, т.е. в 2,6 раза [5].

Одним из негативных последствий диспаритета цен стало обострение социальных проблем на селе вследствие низкого уровня оплаты труда. В 2007 г. оплата труда на селе составляла лишь 43% от общероссийского уровня, в то время как в 1990 г. – 95%. Это привело к сокращению численности работников сельского хозяйства: если в 1990 году в сельском хозяйстве было занято восемь млн. человек, то в 2007 г. осталось всего 2,8 млн. человек [5].

Недостаточный уровень оплаты труда в сельском хозяйстве подтверждается также данными статистических органов Челябинской области [4; 6].

Таблица 1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по отраслям экономики Челябинской области

|

Отрасли экономики |

1995 г., тыс. руб. |

2000 г., руб. |

2007 г., руб. |

|

Промышленность |

512,3 |

2650,4 |

13 136,8 |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

250 |

952,6 |

6 552,5 |

|

Строительство |

521 |

2271,2 |

13 200,6 |

|

Транспорт и связь |

611,8 |

2469,2 |

13 339,5 |

|

Оптовая и розничная торговля, общественное питание |

340,4 |

1332,8 |

9 860,8 |

|

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

438,7 |

1710,3 |

9 587,3 |

|

Здравоохранение и социальные услуги |

339,1 |

1333,9 |

8 407,5 |

|

Образование |

303,7 |

1156,2 |

7 546,5 |

|

Финансовая деятельность |

632,2 |

4912,4 |

26 893,9 |

|

Управление, обеспечение военной безопасности; обязательное соц. обеспечение |

490,9 |

3119 |

15 249,8 |

|

Всего в экономике |

463,7 |

2086,2 |

11 897,5 |

По данным, приведенным в табл. 1, средняя заработная плата в Челябинской области составляла в 2007 г. 11 897,5 руб- лей, в то время как оплата труда в сельском хозяйстве находилась на уровне 6 552,5 рубля. Таким образом, для того, чтобы увеличить материальное стимулирование работников в сельском хозяйстве хотя бы до среднего уровня в экономике, необходимо повысить заработную плату в сельском хозяйстве в 1,82 раза. Исходя из фактически сложившейся структуры затрат в 2007 г., это вызвало бы прирост себестоимости продукции сельского хозяйства в среднем на 18,4%.

Декапитализация сельского хозяйства – это вторая проблема, очень резко проявлявшая себя в течение последних 18 лет вследствие диспаритета цен. За время проведения рыночных преобразований общий объем инвестиций в народное хозяйство уменьшился в четыре раза, а в агропромышленном комплексе – почти в 20 раз.

За период 1990-2007 гг. степень износа основных фондов сельского хозяйства достигла 46 %. Количество тракторов уменьшилось с 1,4 млн. до 0,4 млн. ед., т.е. в 3,5 раза. В 1990 г. сельскохозяйственные предприятия располагали 408 тыс. зерновых комбайнов, а в 2007 г. их количество снизилось до 110,5 тыс. ед. В пределах срока амортизации находятся только 28% тракторов и 35% зерноуборочных комбайнов [5]. Это подтверждается приведенными ниже данными о наличии техники в сельском хозяйстве по Челябинской области [6].

Таблица 2

|

Виды техники, шт. (на конец года) |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2007 г. |

2007 в % к 1990 г. |

|

Тракторы (без тракторов, на которых |

27335 |

21840 |

16153 |

6815 |

24,9 |

|

смонтированы машины) |

|||||

|

Зерноуборочные комбайны |

10772 |

6939 |

5181 |

2054 |

19,1 |

|

Кормоуборочные комбайны |

3196 |

2693 |

1794 |

554 |

17,3 |

|

Картофелеуборочные комбайны |

96 |

86 |

46 |

43 |

44,8 |

|

Плуги, всего |

10190 |

6701 |

4339 |

1439 |

14,1 |

|

Культиваторы |

9774 |

6299 |

3877 |

1410 |

14,4 |

|

Сеялки |

17221 |

12055 |

9230 |

3414 |

19,8 |

|

Косилки, всего |

4230 |

2621 |

1449 |

624 |

14,8 |

|

Жатки валковые |

6866 |

4188 |

2601 |

1021 |

14,9 |

|

Итого |

89680 |

63422 |

44670 |

17 374 |

19,4 |

Наличие техники в сельском хозяйстве Челябинской области

Статистические данные по Челябинской области свидетельствуют о том, что по состоянию за период 1990-2007 гг. в среднем произошло сокращение количества единиц сельскохозяйственной техники примерно в 5,2 раза. Даже с учетом сокращения объемов производства, нагрузка на технику существенно увеличилась: например, по тракторам – в 2,8 раза, по зерноуборочным комбайнам – в 3,3 раза. Так как размеры амортизационных фондов не позволяют восстановить технический уровень сельхозпроизводителей, в составе цены должна быть предусмотрена прибыль с учетом фонда накопления, превышающем фактические амортизационные отчисления минимум в три раза.

Проведенные нами расчеты показали, что с учетом необходимости повышения заработной платы работникам села и восстановления технической базы экономически обоснованный объем поступлений сельского хозяйства Челябинской области в 2007 г. должен был превышать фактически полученную сельскохозяйственными товаропроизводителями выручку на 5182,7 млн. рублей. Таким образом, для проведения эффективной деятельности сельскому хозяйству должны быть компенсированы потери от диспаритета и обеспечены условия дальнейшего функционирования на паритетной основе.

В течение последних четырех лет на государственном уровне реализуются мероприятия по стимулированию развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса страны. Несомненно, определенный положительный эффект данные меры иметь будут, однако, без комплексного регулирования сельскохозяйственного производства, смежных с ним отраслей, а также доходов и расходов населения достигнутые результаты будет иметь кратковременный характер. А наличие региональных особенностей в функционировании и развитии агропромышленного комплекса делает необходимым исследование средств и методов, позволяющих корректировать параметры хозяйственной деятельности производителей сельхозпродукции.

Результаты исследований позволят сформировать аграрную политику, позволяющую защитить интересы сельхозпроизводителей и в то же время адекватную сложившейся рыночной ситуации.

В России возможности увеличения доходов сельхозпредприятий через ценовые механизмы весьма ограничены из-за низкого уровня доходов большей части населения. Так, в Челябинской области доля населения с доходами ниже среднедушевых в 1995 г. составляла 60,8%, в 2002 г. – 63,2%, а в 2007 г. – 64,3%. В то же время в российской экономике существует необоснованный разрыв в уровне доходов различных социальных групп населения, который носит межотраслевой и межрегиональный характер. В Москве коэффициент дифференциации доходов достигает 52 раз, в «нефтяных» регионах, например, Тюмени – более 20 раз, в депрессивных регионах, как Тульская область – около восьми раз. В 2007 г. в Челябинской области на 20-процентную группу населения с наименьшими доходами приходилось только 5,7% всех доходов, а на 20-процентную группу с наивысшими доходами – 45,7% всех доходов. Разрыв в доходах наиболее и наименее обеспеченных 10-процентных групп населения составлял в 2008 г. почти 15 раз [4]. Эти факты подтверждают несправедливое распределение финансовых ресурсов в пользу отдельных слоев населения, в том числе и в Челябинской области, при дальнейшем увеличении разрыва в уровнях доходов различных социальных групп населения.

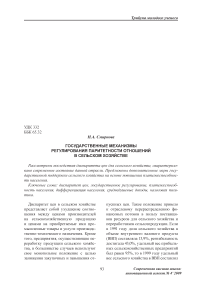

Такое положение может быть результатом недостаточного уровня использования государством инструментов перераспределения финансовых ресурсов, особенно в части налоговой и дотационной систем. Применение данных механизмов воздействия возможно через использование следующих инструментов: 1) введение системы прогрессивного налогообложения денежных доходов населения с целью пропорционально большего изъятия средств в бюджет у граждан, чьи доходы существенно превышают среднедушевой уровень. Если в обществе отсутствуют механизмы регулирования уровней доходов, то происходит необоснованное расслоение на бедных и богатых. В России произошел скачок от ситуации, близкой к уравниловке, когда коэффициент дифференциации доходов составлял 4-5 раз, к состоянию, когда этот разрыв по официальным данным составил около 15 раз, а по данным независимых обследований – более 30 раз. Налоговая политика позволяет ограничить дифференциацию доходов и расслоение общества. Чтобы «не перегнуть палку» и сохранить предпринимательскую активность, соотношение доходов 10% самой бедной части населения и 10% самого богатого слоя должно формироваться целенаправленно путем расчетов и регулирования обществом и государством. Мировая практика и экономические расчеты показывают, что соотношение между минимальным потребительским бюджетом и бюджетом полного достатка, которое обеспечивает рациональное сочетание экономической эффективности и социальной справедливости, должно соответствовать 1:10 [3]. Именно этот уровень следует учитывать при проведении налоговой политики;

-

2) установление реальной величины прожиточного минимума, который учитывает полный комплекс товаров и услуг по текущим рыночным ценам и обеспечивает удовлетворение основных потребностей жизнедеятельности человека и его согласование с величиной минимального размера оплаты;

-

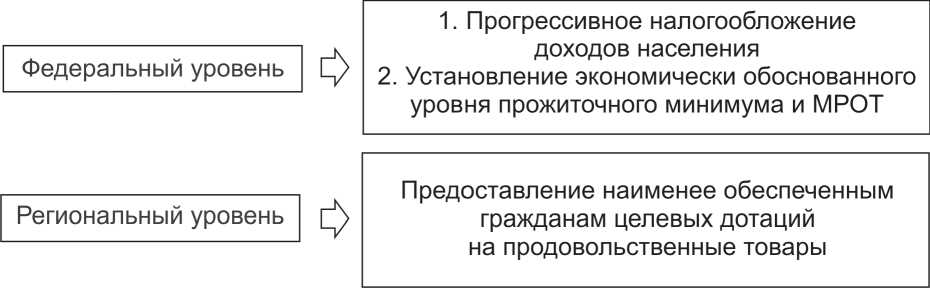

3) предоставление наименее обеспеченным слоям населения целевых пособий на приобретение продуктов питания. В 90-е годы не только сократилось потребление продуктов питания, но и ухудшилось качество продовольственной корзины. По уровню душевого потребления продуктов питания Россия переместилась с 8-го на 60-е место в мире [1]. Если учесть, что удельные показатели потребления продовольствия наиболее обеспеченных граждан значительно выше среднедушевых, то реальное качество питания основной

массы населения еще ниже, чем показывает статистика.

Для применения данного инструмента регулирования возможно использование электронных карточек по типу транспортных или социальных карт, которые позволят определенным группам граждан приобретать дополнительные продовольственные товары по утвержденному перечню. В данный перечень целесообразно включить высококалорийные мясные и молочные продукты, содержание которых в рационе многих граждан в настоящее время крайне недостаточно.

Таким образом, на наш взгляд, для получения долговременных положительных результатов требуется государственное регулирование деятельности сельского хозяйства на всех уровнях власти. Комплексная система государственного регулирования условий хозяйствования сельского хозяйства должна включать помимо уже реализующихся мероприятий также социально-экономические меры, дифференцированно применяемые на федеральном, региональном и местном уровнях и учитывающие взаимосвязь финансового состояния сельского хозяйства и платежеспособности населения как конечных потребителей его продукции.

Рис. Система дополнительных мер государственной поддержки сельского хозяйства

Результаты комплексной поддержки сельского хозяйства проявятся в следующих направлениях:

-

• во-первых, улучшится финансовоэкономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения объемов их выручки от реализации произведенной продукции. Проведенные нами расчеты показали, что рост среднедушевых доходов граждан в Челябинской области в 2007 году на 26,3%, или 2801,15 рубля, обеспечил бы приток финансовых

ресурсов предприятиям сельского хозяйства нашего региона в объеме 5 182,7 млн. рублей за счет установления экономически обоснованных цен. Если сопоставить эту величину с размером государственной поддержки сельского хозяйства Челябинской области, которая реализуется в настоящее время, то можно отметить, что она даже в 2008 году в общем объеме, т.е. по всем мероприятиям государственной программы, составляет меньшую величину.

Таблица 3 Финансирование мероприятий Программы реализации национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса»

в Челябинской области на 2008-2012 гг. [2]

|

Источники финансирования |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

Всего |

|

Федеральный бюджет |

578,59 |

294,71 |

314,71 |

326,73 |

351,14 |

1 865,88 |

|

Областной бюджет |

1 958,67 |

1 220,77 |

1 284,48 |

1 333,28 |

1 433,28 |

7 230,48 |

|

Всего |

2 537,26 |

1 515,48 |

1 599,19 |

1 660,01 |

1 784,42 |

9 096,36 |

Экономически обоснованный и адекватный сложившимся рыночным условиям прирост выручки сельскохозяйственных товаропроизводителей невозможен без проведения параллельных мероприятий государства по повышению уровня жизни большей части населения. При этом необходимо учитывать, что получение дополнительных финансовых ресурсов сельским хозяйством в расчетном размере 5 182,7 млн. рублей было бы возможно только в случае, если рассчитанный нами прирост доходов населения полностью использовался бы на потребление продуктов питания. Однако, как уже было сказано выше, значительная дифференциация населения по уровню доходов приводит к тому, что наиболее обеспеченные граждане не нуждаются в улучшении своей продуктовой корзины. А для значительного количества менее обеспеченных граждан потребуется больший, чем 2 801,15 рубля, при- рост доходов, чтобы появилась возможность данную сумму направлять именно на приобретение продуктов питания. Вследствие этого, государственные меры по повышению уровня жизни населения должны учитывать разницу в покупательной способности и потребности в ее изменении у различных групп граждан.

-

• во-вторых, при реализации комплексного подхода к государственному регулированию состояния сельского хозяйства сохраняются рыночные инструменты стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе потребительских предпочтений населения исходя из цены и качества продуктов питания;

-

• в-третьих, ускорится процесс поступления финансовых ресурсов в сельское хозяйство непосредственно производителю сельхозпродукции по сравнению с централизованным бюджетным перераспределением средств и их пос-

- ледующим прохождением через все уровни казначейской системы;

-

• в-четвертых, существенно снизится влияние внеэкономических факторов на процесс получения финансовых ресурсов сельскохозяйственными предприятиями;

-

• в-пятых, будут получены результаты, напрямую не связанные с состоянием сельского хозяйства, но в целом укрепляющие экономический потенциал страны: повышение качества питания населения, снижение заболеваемости и сокращение затрат, связанных с медицинским обслуживанием граждан, снижение социальной напряженности в обществе и т.д.

Рост уровня жизни широких слоев населения приведет к увеличению их покупательных возможностей и повышению платежеспособного спроса на продукцию агропромышленного комплекса. Следствием этого станет приток финансовых ресурсов в сельское хозяйство, что позволит осуществлять сельхозпредприятиям рентабельную деятельность, окупая свои затраты и получая прибыль, а со временем даст возможность перейти к расширенному воспроизводству.

Список литературы Государственные механизмы регулирования паритетности отношений в сельском хозяйстве

- Киселев, В.Б. О смене курса реформирования АПК [Текст]/В.Б. Киселев//Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. -2003. -№ 8. -С. 30.

- Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.08.2008 № 1323 «О внесении изменений в областную целевую Программу реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в Челябинской области на 2008-2012 годы».

- Садков, В.Г. Системные основы формирования общества XXI века и модель Основного Закона России/В.Г. Садков. -М.: ОАО Издат. группа «Прогресс», 2006.

- Челябинская область в цифрах: Краткий статистический справочник [Текст]/Челябинскстат. -Челябинск, 2009. -172 с.

- Шутьков, А. Обеспечить продовольственную стабильность России [Текст]/А. Шутьков//АПК: экономика, управление. -2008. -№ 6. -С. 11-14.

- 75 лет. Челябинская область. Прошлое и настоящее: Юбилейный статистический сборник [Текст]/«Управление информационных статистических ресурсов Челябинской области». -Челябинск, 2008. -330 с.