Государственный аудит в системе государственного управления как фактор обеспечения экономической безопасности региона на примере Санкт-Петербурга

Автор: Лопатников Вадим Сергеевич, Феофилова Татьяна Юрьевна, Радыгин Евгений Владимирович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 3 (59), 2019 года.

Бесплатный доступ

Нарушения, злоупотребления, мошенничество в отношении бюджетных ресурсов и иного государственного и муниципального имущества рассматриваются как угрозы экономической безопасности страны, региона, муниципального образования. Цель работы: на основе анализа результатов контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2008-2018 гг. выявить проблемы функционирования государственного аудита в регионе, а также его места в обеспечении экономической безопасности Санкт-Петербурга. Выделены группы негативных воздействий, формируемые в сфере бюджетных правоотношений.

Экономическая безопасность, регион, государственный аудит, сфера бюджетных правоотношений, рисков и угроз экономической безопасности, санкт-петербург, расходы бюджета, эффективность использования средств регионального бюджета

Короткий адрес: https://sciup.org/143169013

IDR: 143169013

Текст научной статьи Государственный аудит в системе государственного управления как фактор обеспечения экономической безопасности региона на примере Санкт-Петербурга

Российская Федерация находится в условиях, значительно ограничивающих возможность социально-экономического развития со стороны ряда государств, имеющих ключевое значение в управлении международными финансовыми, ресурсными, товарными потоками, технологиями и иной интеллектуальной собственностью. Для преодоления последствий воздействия ограничительных мер на экономику и минимизацию угроз экономической безопасности России требуется консолидация усилий государства, бизнеса и общества. При этом даже беглое изучение публикаций в СМИ, демонстрирует отсутствие такой консолидации и усиление давления внешних угроз экономической безопасности за счет неспособности социально-экономической системы противодействовать им, обусловленной существенностью негативного влияния рисков и угроз, источником возникновения которых является Российская Федерацию. Учитывая, что государство является крупнейшим субъектом экономики, внутренние риски и угрозы, формируемые системой государственного и муниципального управления, посредством перераспределения ресурсов, затрагивают широкий спектр отраслей. Это не только снижает сопротивляемость социально-экономической системе влиянию внешних угроз, но и формирует условия для негативного влияния внутренних угроз в перспективном периоде ввиду сохранения высокого уровня толерантности к злоупотреблениям в процессе перераспределения ресурсов государства и муниципальных образований.

В Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года [5] неэффективное государственное управление названо в числе вызовов и угроз экономической безопасности. По оценкам экспертов доля государства в отечественной экономики составляет 46 % [9], при этом доля в некоторых отраслях достигает 70 % и продолжает расти. Такое увеличение должно сопровождаться повышением эффективности использования государственных ресурсов с одновременным усилением контроля.

Одна из ключевых ролей в противодействии злоупотреблений в процессе перераспределения и повышении эффективности использования ресурсов государства и муниципальных образований принадлежит системе государственного аудита и контроля. Однако в настоящее время государственный аудит и контроль не в полной мере соответствуют требованиям обеспечения экономической безопасности и полномочиям, закрепленными за высшими органами государственного аудита в современных развитых странах.

Цель работы : на основе анализа результатов контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2008-2018 гг. выявить проблемы функционирования государственного аудита в регионе, а также его места в обеспечении экономической безопасности Санкт-Петербурга.

Литературный обзор, анализ основных теоретических аспектов

В РФ термин «государственный аудит» связывают со Счетной палатой РФ и аналогичными органами в субъектах федерации и муниципальными образованиями, который был введен в научно-практический оборот в 2007-2008 гг. одним из первых — председателем Счетной палаты С.В. Степашиным[2] и закреплен в Федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ [6]. В указанном Федеральном законе статус Счётной палаты установлен как постоянно действующего высшего органа внешнего государственного аудита (контроля). Вместе с тем в статье 101 Конституции РФ закреплена единственная функция Счетной палаты — осуществление контроля за исполнением федерального бюджета. В статье 157 БК РФ Счетная палата, а также контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований отнесены к органам государственного (муниципального) финансового контроля. В статье 265 БК РФ [1] определена их видовая принадлежность, а именно к органам внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. Такой же статус контрольно-счетных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований закреплен статьей 3 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ [7]. Таким образом, понятие «государственный аудит» на законодательном уровне рассматривается как синоним контроля или как одно из полномочий в сфере контроля бюджетных финансовых потоков. Продвижение же понимания «государственного аудита» с позиции Лимской декларации [13] и других Международных стандартов высших органов аудита осуществляется на уровне государственного управления Счетной палатой и контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.

В отечественных публикациях применяются различные подходы к осознанию содержания государственного аудита. Так, например, ошибочно под понятием «государственный аудит» понимается: «… все, что относится к системе внешнего, независимого публичного контроля деятельности органов государства, а понятие «государственный контроль» используется для институтов и процедур, связанных с осуществлением внутреннего самоконтроля государства (прежде всего органов исполнительной власти)» [3]. Такой подход смешивает понятие внутреннего и внешнего государственного аудита, а также внутреннего контроля.

В настоящее время в практике государственного контроля и аудита и в теоретических исследованиях доминирует «ревизорский» подход. В.А. Ситникова видит повышение эффективности государственного аудита в возрастании значимости и учете результат мониторинга, проводимого в рамках текущего и последующего контроля Минфином России.

Общемировой тенденцией является то, что государственные аудиторы уделяют значительное внимание на финансовые показатели, контроль государственных и муниципальных ресурсов. При этом качество государственного (муниципального) управления часто не являются объектами проверок [10]. То есть, по сути, ревизорский подход к проведению заданий государственного аудита является мировой практикой.

Авторы [8], анализируя роль государственного аудита в системе стратегического управления развитием здравоохранения, приходят к выводу о необходимости совершенствования методов и технологий внешнего и внутреннего государственного аудита сферы здравоохранения, посредством разработки единых стандартов контрольных мероприятий и разграничения полномочий финансового контроля в сфере здравоохранения.

Назначение государственного аудита тесно связано с мерами по сокращению коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. По оценкам Бразильских экономистов [11] проведение государственного аудит уменьшает будущую коррупцию на 8 процентов, а также увеличивает вероятность последующих судебных исков на 20 процентов. Построенная авторами расчетная модель, свидетельствует о сокращение коррупции в результате проверок.

Неэффективные аудиты часто обусловлены внешними факторами, которые взаимосвязаны с низким уровнем этического развития системы менеджмента в государственном секторе экономики, толерантности общества к непорядочному поведению входе выполнения профессиональных задач, социально- экономического развития страны или региона и др. Эти факторы не способствуют повышению качества государственного управления, что является общемировой проблемой. Так, по оценке экспертов [12], в Пакистане массовая коррупция, консервативные методы аудита, отсутствие сотрудничества со стороны проверяемого, низкий моральный дух аудиторов, отсутствие финансовой независимости, отсутствие полномочий для принятия мер против злоупотреблений, отсутствие финансовых, технологических и людских ресурсов, отсутствие квалифицированных тренеров и неэффективных учебных заведений являются предшественниками неэффективных аудитов, которые в конечном итоге затрудняют прозрачность и подотчетность в государственном секторе.

Литературный обзор показывает, что существуют ряд проблемных аспектов ограничивающих роль государственного аудита в целях обеспечения экономической безопасности. Из них к внутрисистемным относятся недостаточное методическое обеспечение и стандартизация, не всегда адекватная, стоящим задачам, квалификация инспекторов, ограниченный функционал органов государственного аудита.

Данные и метод исследования

Методологической основой исследования явились общенаучные и специальные методы.

Методы анализа и синтеза применялись на всех этапах исследования. В особенности они были необходимы для изучения положений нормативных правовых актов, регулирующих область государственного аудита. Это позволило сформировать аргументированное представление о состоянии системы государственного аудита в Российской Федерации, а также выделить проблемные области в ее организационной структуре.

Для оценки тесноты связи между значениями показателей количество мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, объема расходов бюджета и суммы нарушений, выявленных входе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, применялись непараметрические методы статистического анализа.

Для оценки значений показателей применялись метод сравнения, индексный метод.

В качестве эмпирической базы исследования выступили материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, отчеты об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, отчеты контрольно-счетной палаты за период с 2008 по 2018 гг.

Результаты исследования

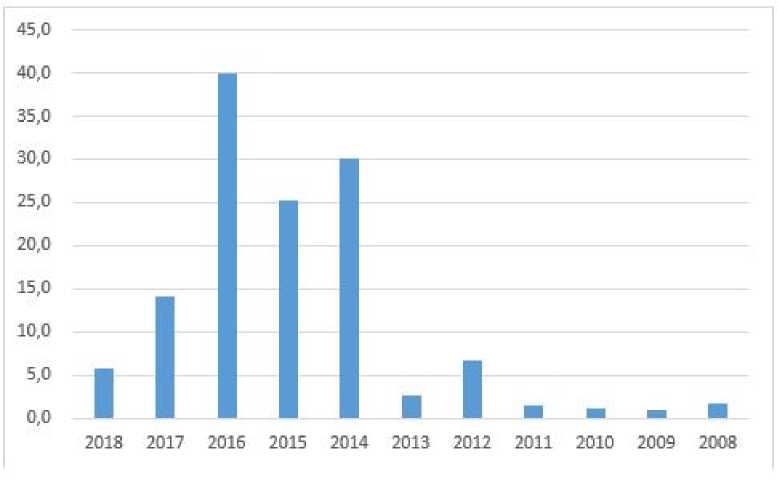

В результате анализ отчетов контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга установлено, что доля выявленных нарушений в объеме расходов бюджета Санкт-Петербурга на протяжении 2008-2011 гг. находилась на уроне, не превышающем 2 %. В 2012 г. удельный вес нарушений составил 6,8 %. В 2014-2016 гг. удельный вес сумм, выявленных нарушений, составил более чем 25 % от объема расходов бюджета региона. Начиная с 2017 г. определяется тренд на сокращение удельного веса нарушений.

Рисунок. Удельный вес суммы, выявленных нарушений, в объеме расходов бюджета Санкт-Петербурга за период с 2008 по 2018 гг.

В процессе исследования установлено, что между объемом расходов бюджета Санкт-Петербурга и общим количеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой, имеется прямая связь на уроне заметной (0,56). Также выявлена прямая заметная связь между количеством проведенных мероприятий и суммой, выявленных в ходе них нарушений (0,53). Вместе с этим между количеством контрольно-ревизионных мероприятий и суммой нарушений связь прямая, но слабая. Соответственно установлена прямая сильная связь между количеством экспертно-аналитических мероприятий и суммой, выявленных нарушений.

Таким образом, наибольшие усилия внешнего государственного аудита направлено на реализацию полномочий по осуществлению экспертноаналитической деятельности. При этом анализ нарушений, выявленных входе контрольно-ревизионных мероприятий, показывает, что деятельность главных распорядителей и подведомственных им организациям сопровождается с нецелевым и нерациональным расходованием средств бюджета региона, нарушениями при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц и иными нарушениями бюджетного, налогового законодательства. Так, например, материалы всех (33) проверок, проведенных в 2018 г., переданы для в органы прокуратуры. Из них по результатам контрольно-ревизионных мероприятий возбуждены дела об административном правонарушении контрольно-ревизионных мероприятий и/ или направлено поручение в органы полиции для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ в 58 % случаев. То есть, несмотря на слабую связь с суммами выявленных нарушений, определяется высокая результативность контрольно-ревизионных мероприятий. Это позволяет сделать вывод, что контрольно-ревизионный мероприятия не привносят значительный вклад в противодействие рискам и угрозам экономической безопасности, формируемых в сфере бюджетных правоотношений, в виду того, что на их реализацию у контрльно-счетной палаты имеется достаточно ограниченный ресурс и основные усилия направлены на экспертно-аналитическую деятельность.

Обобщив данные отчетов и материалов заключений выделены следующие группировочные признаки рисков и угроз экономической безопасности субъекта федерации, формируемых в сфере бюджетных правоотношений, которые реализованы в форме нарушений:

— в зависимости от соответствия нормам и требованиям регламентирующих документов и правовых актов, выявлены риски:

-

а) невыполнения норм и правил по объему оказываемых услуг или выполняемых функций. Содержание нарушений соответствующих реализованному риску: бюджетные ассигнования не освоены и не перераспределены на другие целевые статьи расходов, что исключило возможность их использования, не выполнены требования ст. 158 БК РФ «Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств»;

-

б) нарушения сроков оказания услуг или выполнения функций. Содержание нарушений соответствующих реализованному риску: вместе с годовым Отчетом по госпрограмме не представлена информацию о выполнении плана-графика за год, что нарушает п. 4.8 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга;

— в зависимости от уровня достижения целевых показателей, выявлены риски:

-

а) недостижение целевых показателей. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: несоответствие показателей результативности, представленных к проекту бюджета и отчету об его исполнении;

-

б) достижение целевых показателей с привлечение большего объема ресурсов, чем запланировано, то есть неэффективное достижение целевых показателей. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: слабая взаимосвязь целевых показателей программы (индикаторов подпрограмм) и расходования бюджетных ассигнований на их достижение;

— в зависимости от качества планирования целевых показателей выполнения государственных функций и оказания государственных услуг:

-

а) несоответствия стратегическим целям развития региона целевых показателей. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: госпрограммы не приведены в соответствие с законом о бюджете, что нарушает п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»;

-

б) несоответствие целевых показателей бюджетным ассигнованиям. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: несоответствие изменений, вносимых в госпрограмму (например, увеличение расходов госпрограммы без изменения целевых показателей госпрограммы (индикаторов подпрограмм), или уменьшение ассигнований госпрограммы при сокращении показателей госпрограммы (индикаторов подпрограмм) и т.п.;

— в зависимости от организации процессов выполнения государственных функций и оказания государственных услуг:

-

а) отсутствия прозрачности выполнения государственных функций и оказания государственных услуг. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: отсутствует информация о показателях результативности при исполнении государственного задания (Инструкции № 191н в ф.0503162 сведения о результатах деятельности и ф. 0503160 пояснительная записка);

-

б) принятия управленческих решений допускающих возникновение коррупции и других криминальных явлений. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: отсутствие обоснования выделения субсидий внутригородским муниципальным образованиям;

-

в) фальсификации отчетности. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску:

-

— в сведениях об исполнении бюджета отсутствует раскрытие информации об отклонениях фактических значений показателей от плановых в разрезе кодов бюджетной классификации и о причинах этих отклонения (п. 163 Инструкции № 191н;

-

— несоответствие данных Отчета по госпрограмме, годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении АИП, платежных поручений (в различных вариациях);

-

— расхождения показателей в Сводном отчете по ГП, рассмотренном на заседании Правительства Санкт-Петербурга, с показателями кассового исполнения расходов как по госпрограммам в целом, так и по отдельным подпрограммам и мероприятиям;

-

г) принятия неэффективных и нерациональных управленческих решений. Содержание нарушений, соответствующих реализованному риску: нецелевое расходование бюджетных средств;

-

— неэффективное, нерезультативном и недостоверном планирование главными распорядителями бюджетных средств расходов в нарушение требований ст. 158 БК РФ и ст. 34 БК РФ.;

-

— неэффективное и нецелевое расходование бюджетных инвестиций, что отразилось на увеличении капитализации имущества субъекта федерации.

Выводы

Анализ показал, что государственный аудит в РФ сводится к деятельности Счетной палаты и контрольно-счетных органов субъектов федерации и муниципальных образовании. При этом в сферу аудита и контроля, осуществляемых органами государственной власти входят все главные распорядители и главные администраторы, а также органы внутреннего государственного контроля, в качестве которых выступает Федеральное казначейство на уровне РФ, на уровне субъекта федерации на примере Санкт-Петербурга Комитет государственного финансового контроля.

Поэтому говоря о системе государственного аудита, в нее, по нашему мнению, необходимо включить помимо контрольно-счетных органов, органы внутреннего аудита в сфере бюджетных правоотношений.

При этом анализ нарушений, выявленных входе реализации полномочий внешнего государственного аудита (контроля) контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, позволяет выявить, что система государственного аудита в регионе не эффективна и не реагирует должным образом на возникновение рисков и угроз экономической безопасности региона.

Заключение

Результаты исследования продемонстрировали значимость деятельность системы государственного аудита в системе обеспечения экономической безопасности региона. При этом нам не удалось выявить количественные значения уменьшения фактов неэффективного использования средств регионального бюджета под влияние проведенных проверок. Вместе с тем анализ заключений позволил выявить, что каждая следующая проверка, проводимая у участника бюджетных правоотношений, сокращает количество нарушений в последующих периодах, при условии сохранения кадрового состава. Также удалось выявить противоречие, которое заключается в том, что при наличии деятельность органов внутреннего государственного финансового контроля и подразделений внутреннего аудита, мероприятия проводимые внешним органом государственного аудита дают результаты, позволяющие судить о поверхностном проведении внутреннего аудита, обусловленного сведением аудита к ревизии без учета целевых показателей и целей деятельности конкретного участника бюджетных правоотношений.

Полагаем, система государственного аудита должна бать более значимой в повышении эффективности государственного управления и обеспечении тем самым экономической безопасности субъекта федерации. Для этого целесообразен переход на иные концептуальные основы организации деятельности субъектов системы государственного аудита и их взаимодействия, что требует продолжение исследований.

Список литературы Государственный аудит в системе государственного управления как фактор обеспечения экономической безопасности региона на примере Санкт-Петербурга

- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322590&dst=103535&date=13.04.2019

- К министру едет ревизор. // Российская бизнес-газета. 2008. 20 мая. № 654. URL: https://rg.ru/2008/05/20/stepashin.html

- Селюков М.В. Система государственного и муниципального финансового контроля как фактор укрепления национальной безопасности РФ / М.В. Селюков, В.А. Могилевская, А.С. Могилевский // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 7 (часть 1). - С. 207-211.

- Ситникова В.А. Механизмы повышения эффективности государственного аудита и его роли в развитии современной России. // Современные научные исследования и разработки. - 2016. - № 7 (7). - С. 494-497.

- Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017150502#.

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О Счетной палате Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210169&dst=100012&date=13.04.2019.

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». URL: https://base.garant.ru/12182695/.

- Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Корнева Ю.А. О роли государственного аудита в системе стратегического управления развитием здравоохранения России // Фундаментальные исследования. - 2015 - № 10. - С. 212.

- Эксперты ЦСР: доля госсектора в экономике достигла 46%. URL: http://2035.media/2018/05/11/gossector/.

- Aikins S. K. An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance //Public Finance and Management. - 2011. - Т. 11. - №. 4. - С. 306.

- Avis E., Ferraz C., Finan F. Do government audits reduce corruption? Estimating the impacts of exposing corrupt politicians. - National Bureau of Economic Research, 2016. - №. w22443.

- Ferraz C., Finan F. Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes //The Quarterly journal of economics. - 2008. - Т. 123. - №. - С. 703-745.

- ISSAI 1 «Лимская декларация руководящих принципов аудита». URL: http://www.issai.org/issai-framework/