Готовность преподавателей к реализации инклюзивного образования как фактор развития вуза

Автор: Лобанова Елена Евгеньевна, Назарова Ольга Леонидовна, Тугулева Галина Витальевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (51), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Проблема исследования состоит в том, что в настоящее время преподаватели вузов не в полной мере владеют методами и способами реализации инклюзивного образования. Работа в инклюзивной вузовской среде требует специальной подготовки педагогов, включая психолого-педагогическое сопровождение, работу в цифровой среде и умение работать со студентами различной категории здоровья. Цель исследования. Цель исследования заключается в разработке и апробации педагогической системы развития готовности педагога высшей школы к реализации инклюзивного образования. Методология (материалы и методы). В исследовании приняли участие 170 преподавателей вузов, 17 сотрудников университета и тьюторов. Для решения поставленной проблемы были использованы теоретические и эмпирические методы педагогического исследования; методы математической статистики (χ2 Пирсона); реализация организационно-педагогических условий; курсы повышения квалификации; методическое и информационное сопровождение преподавателей. Результаты. На основании обзора литературных источников выделено понятие инклюзивной готовности преподавателей, а также компоненты, критерии и показатели готовности. Экспериментально подтверждена гипотеза об эффективном развитии инклюзивной готовности преподавателей вуза: достоверность различий характеристик трех вузовдо и после окончания эксперимента составляет 95% (χ2). Методика развития инклюзивной готовности преподавателей образования была внедрена в трех вузах и получила положительную оценку по результатам внедрения. Представлены дальнейшие направления исследования данного вида готовности.

Инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда, готовность к реализации инклюзивного образования, инвалидность, ограниченные возможности здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/140295026

IDR: 140295026 | УДК: 378.12+376.1

Текст научной статьи Готовность преподавателей к реализации инклюзивного образования как фактор развития вуза

Введение. Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что на данный момент прослеживается тенденция к изменению формата организации образовательного процесса в вузах, а именно реализация инклюзивного подхода к педагогической деятельности.

Требования в сфере инклюзивного образования к заведениям, реализующим образова- тельные программы высшего образования, уточнены в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования, в которых отражены определенные требования для получения высшего образования людьми с ОВЗ.

Отметим, что большинство исследований по проблеме инклюзивной готовности педагогов рассматриваются, в основном, применительно к уровням общего образования, среднего профессионального, в меньшей степени высшего образования.

Обзор и анализ научной литературы, исследований и практики по инклюзивной подготовке преподавателей вуза позволил выделить следующие противоречия:

‒ между объективной потребностью общества в высоком уровне подготовки профессорско-преподавательского состава вуза к работе в условиях инклюзивной образовательной среды и традиционными подходами к повышению квалификации, не обеспечивающие достаточный уровень сформированности инклюзивной готовности преподавателей;

‒ между потенциальной возможностью формирования готовности педагога высшей школы к реализации инклюзивного образования и недостаточным уровнем развития теоретикометодических основ, методических и педагогических аспектов этого процесса.

Обнаруженные противоречия позволили определить проблему исследования: какова педагогическая система, обеспечивающая формирование инклюзивной готовности преподавателя высшей школы.

Цель исследования – разработать и апробировать педагогическую систему развития готовности педагога высшей школы к реализации инклюзивного образования.

Объект исследования – профессиональное образование в университете.

Предметом исследования является процесс формирования готовности педагога высшей школы к реализации инклюзивного образования.

В доказательство актуальности выбранной цели исследования приведем некоторые результаты констатирующего эксперимента. Проведенный нами опрос показал, что большинство преподавателей (75%) оказываются не готовы к эффективной работе в условиях инклюзивного образования, требуется их целенаправ- ленная подготовка и сопровождение. Большинство преподавателей в трех вузах экспериментальной выборки (82%) имеют низкий и средний уровень готовности к реализации инклюзивного образования. Помимо этого, количество студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью ежегодно увеличивается по отношению к обычным студентам, что подтверждает необходимость развития готовности педагогов к реализации инклюзивного образования в вузах.

Обратим внимание, что проблема организации образования инвалидов приобрела особую актуальность для вузов России после принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»1. А в госпрограмме «Доступная среда» создание доступной инклюзивной образовательной среды становится безусловным требованием к развитию вузов2.

В ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «под инклюзивным образованием понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»3.

Отметим, что инклюзивное образование в вузах – это норма, потому как образование является одним из основных прав человека, гарантированных государством. Поэтому в вузах важно создавать условия не только для обеспечения доступной безбарьерной среды, но и для инклюзивной образовательной среды в целом. В связи с чем можно констатировать, что формирование инклюзивной готовности педагогов является важнейшей как теоретикометодологической, так практико-методической задачей.

Обзор литературы. Для более глубокого исследования проблемы развития инклюзивной готовности педагогов был проведен анализ правового поля. Процесс формирования и развития инклюзивного образования описан в международных нормативных документах, регулирующих данный вопрос. В первой статье Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образования» говорится о запрете проявления любой дискриминации в области образования, в частности: «закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа; ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования; создание и сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц; положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц»4.

В ст. 24 Декларации «О правах инвалидов» говорится о том, что «государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни»5.

Проведя анализ нормативно-правовой базы, обратимся к обзору и анализу зарубежных и отечественных работ по проблеме исследования.

J. Corbet в своей работе отмечает важность создания инклюзивной культуры в образовательных учреждениях [1], а исследования T. Brandon и J. Charlton посвящены развитию инклюзивного учебного-преподавательского сообщества и подготовке педагогических кад- ров по новой методике в Центрах усовершенствования педагогического мастерства в Англии [2]. На введении современных программ повышения квалификации с целью эффективной подготовки будущих педагогов в рамках инклюзивного образования настаивают A. DeBoer, S. J. Pijl, A. Minnaert [3]. Результаты исследований Paulo C. Dias показали некоторые несоответствия между представлениями о преимуществах инклюзии и трудностями в реализации индивидуальных образовательных программ [4]. А исследование S. Moberg направлено на исследование отношения преподавателей к инклюзивному образованию [5].

По мнению ряда исследователей, «национальное законодательство, педагогические и психологические исследовательские сообщества, многие общественные и неправительственные организации уделяют все больше внимания потребностям людей с ограниченными возможностями и ограничениями по здоровью» [6, с. 53]. I. Spandagou также считает, что «развитие инклюзивного образования носит многоуровневый характер под влиянием международной и национальной политики, а также пропаганды на низовом уровне» [7]. Мы согласны с мнением C. Nilholm, что «на данный момент необходима разработка более совершенных теорий относительно того, как можно реализовывать инклюзивные практики» [8].

К вопросам инклюзивного образования обращались не только зарубежные, но и отечественные исследователи: В. В. Хитрюк, И. Н. Симаева [9], С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова [10], Е. П. Мельникова, Т. Ф. Орехова [11] и др.

В последние годы по проблеме готовности преподавателей к инклюзивному образованию проведен ряд диссертационных исследований, однако основное внимание уделялось подготовке будущего учителя. В то же время профессиональные потребности преподавателя, который уже столкнулся с проблемами образования студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, остаются без должного внимания со стороны исследователей педагогической науки.

В области педагогического образования наиболее острой проблемой многие ученые, такие как С. Н. Кашканова, Т. Ф. Краснопевце-ва, А. А. Марголис считают недостаточную подготовку преподавателей вузов к работе с людьми, нуждающимися в специальном образовании [12; 13; 14].

Внедрение идеи инклюзии в современную систему образования стимулирует пересмотр стандартов подготовки профессорско-преподавательского состава. Ряд ученых констатируют тот факт, что «наиболее остро стоит проблема обеспечения образовательных организаций профессиональными кадрами: учитель прогрессивного типа должен не только владеть разнообразными психолого-педагогическими умениями, но и быть личностью, подлинно образованной, способной понимать сложившуюся социокультурную ситуацию, обладать высоким уровнем нравственной культурой, в служении ребенку, людям видеть истинную цель своей жизни» [15, с. 3].

Говоря о готовности преподавателей к реализации инклюзивного образования важно отметить, что она состоит из различных критериев, показателей и компонентов. Так, Е. В. Кет-риш раскрывает профессиональную и психологическую готовность педагога в сфере инклюзии [16]. В. В. Хитрюк, в структуре инклюзивной готовности выделяет «ряд компонентов готовности: информационно-компетентност-ный, эмпатический, мотивационный и операционно-действенный» [17, с. 87].

Исследователи Д. В. Афанасьев, О. А. Денисова и др. выделяют следующие критерии и компоненты готовности к инклюзивному образованию: ценностно-мотивационный, когнитивный, операциональный и аффективный [18].

Несколько иной подход демонстрирует Е. А. Спиридонова. Она выделяет такие критерии готовности как «ценностно-мотивационный, личностный, когнитивный, деятельностный». К показателям инклюзивной готовности автор относит «ценностное отношение к обучающимся; совокупность личностных качеств; наличие специальных теоретических знаний; владение эффективными способами взаимодействия» [19, с. 308].

Обзор подходов перечисленных авторов, собственная педагогическая деятельность, результаты констатирующего эксперимента позволили сформировать свой подход к перечню критериев, показателей и компонентов инклюзивной готовности преподавателей. На наш взгляд, ранее не были учтены крайне важные составляющие готовности к реализации инклю- зивного образования как технологическая и медико-социальная.

Методология (материалы и методы). Для решения поставленной проблемы использовались педагогические методы исследования:

‒ теоретические методы: анализ психологопедагогической литературы и нормативных актов по предмету исследования, синтез, систематизация.

‒ эмпирические методы: сбор эмпирических данных и их обобщение, наблюдение, эксперимент, анализ и интерпретация результатов исследования.

‒ педагогические методы – реализация организационно-педагогических условий; курсы повышения квалификации; методическое и информационное сопровождение преподавателей;

‒ методы математической статистики: критерий согласия хи-квадрат (χ2).

Объектом исследования являлось профессиональное образование в вузе, предметом – инклюзивная готовность педагога высшей школы.

Экспериментальной базой исследования выступили три высших учебных заведения России. В исследовании всего приняло участие 170 преподавателей вузов. Гендерный состав равноправен, средний возраст 48–49 лет. Преподаватели осуществляли образовательный процесс в реальных условиях, выборка составила 29 студентов с инвалидностью и ОВЗ и 209 студентов, обучающихся совместно со студентами особой категории.

С целью экспериментального исследования применялись следующие методики: метод описательного анализа, авторская методика диагностики инклюзивной готовности преподавателей.

Результаты и их описание. Гипотеза данного исследования построена на предположении, что образовательный процесс в вузе будет осуществляться наиболее эффективно если:

‒ сформирована инклюзивная готовность преподавателей;

‒ создана инклюзивная образовательная среда, направленная на развитие как преподавателей, так и студентов;

‒ разработан критериально-оценочный инструментарий, позволяющий выявить уровень инклюзивной готовности преподавателей по пяти компонентам: технологический (цифровой), психолого-педагогический, мотивацион- ный, организационно-методический и медикосоциальный;

‒ организована непрерывная система повышения квалификации преподавателей вуза и создано методическое и информационное сопровождение преподавателей, способствующее профессиональному развитию в сфере инклюзии.

На основании обзора литературных источников в данном исследовании выделено понятие инклюзивной готовности преподавателей, а также компоненты, критерии и показатели готовности.

Инклюзивную готовность преподавателей, по нашему мнению, необходимо рассматривать в качестве целенаправленного процесса становления профессиональной компетентности, ориентированной на формирование гуманистических целей и усвоение педагогических ценностей [20].

Нами выделены пять критериев, обеспечивающих инклюзивную готовность преподавателей.

-

1. Технологическая готовность. В нашем исследовании под технологической готовностью понимается комплекс информационных знаний и умений, помогающих индивидуализировать образовательный процесс с помощью цифровых инструментов, оказывать поддержку студентам с ОВЗ и инвалидностью.

-

2. Психолого-педагогическая готовность. Это сформированная профессиональная установка на готовность работать со студентами любой категории здоровья; владение методами и приемами работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью, а также владение полными знаниями о психологических особенностях таких студентов.

-

3. Мотивационная готовность. В данном исследовании это понятие рассматривалось как мотивация к успешной профессиональной деятельности, включающей в себя, в том числе, оказание всесторонней помощи студентам с ОВЗ и инвалидностью, а также осознание социальной значимости работы с такими студентами.

-

4. Организационно-методическая готовность. Под данной готовностью понималось владение полными знаниями нормативно-правовой базы инклюзивного образования, представление об инновационных, здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, а также готовность к взаимодействию со специалистами

-

5. Медико-социальная готовность - владение полными теоретическими медицинскими знаниями об особенностях студентов с ОВЗ и инвалидностью; владение необходимым уровнем специальных знаний для организации работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью и полную готовность оказывать помощь студенту в его социализации и адаптации в университете.

социально-психологического сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью.

Выявлены следующие показатели инклюзивной готовности преподавателей:

-

- знание о специализированной аппаратуре в образовательном процессе; знание и использование необходимых цифровых инструментов;

-

- владение методами и приемами работы со студентами; сформированная профессиональная установка на готовность работать со студентами любой категории;

-

- наличие мотивации к успешной профессиональной деятельности; осознание социальной значимости работы;

-

- владение системой нормативно-правовых актов в сфере инклюзии;

‒ владение теоретическими медицинскими знаниями об особенностях студентов с ОВЗ и инвалидностью; готовность оказывать необходимую помощь.

Выделены три компонента готовности. Когнитивный компонент направлен на формирование и развитие знаний об инклюзивном образовании в целом. Конативный компонент предполагает развитие умений участвовать в межличностном и коллективном обсуждении проблем, связанных с обучением и воспитанием студентов с ОВЗ и инвалидностью, выстраивать корректные межличностные отношения, необходимые для достижения результата в совместной деятельности. Ценностный компонент включает ценностные ориентации: соблюдение норм этики, уважение человеческого достоинства.

Для подтверждения гипотезы нами был проведен констатирующий эксперимент по авторской методике диагностики инклюзивной готовности преподавателей, которая представляла собой анкету, состоящую из шести разделов, разделенных на тематические блоки. Данная методика позволила диагностировать готовность преподавателей по пяти критериям: технологическому, психолого-педагогическому, мотивационному, организационно-методическому и медикосоциальному.

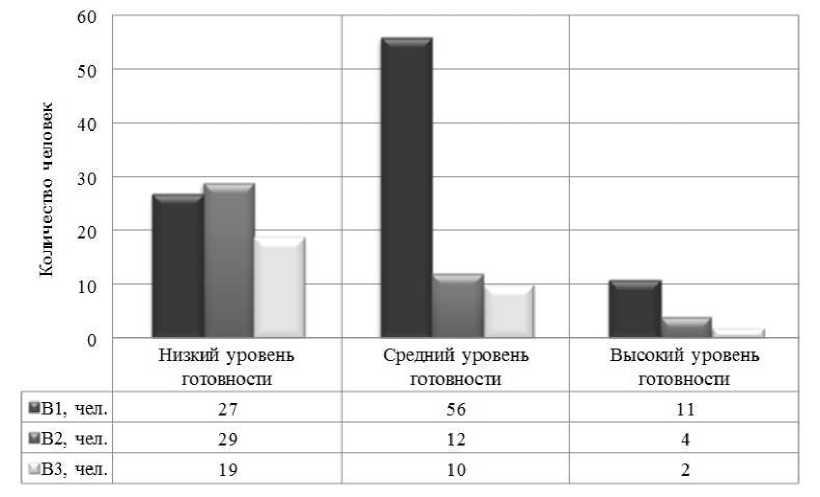

Для исследования был применен метод хи-квадрат. Исследование проводилось в трех российских высших учебных заведениях. Первый вуз (В 1 , N = 94) продемонстрировал преимущественно средний уровень, второй (В2, N = 45) и третий (В3, N = 31) вузы продемонстрировали преимущественно низкий уровень инклюзивной готовности преподавателей (рис. 1).

Рис. 1. Результаты инклюзивной готовности преподавателей вуза до начала эксперимента

После проведения констатирующего эксперимента был проведен формирующий эксперимент, который включал в себя ряд мероприятий.

-

1. Внедрение организационно-педагогических условий, включающих в себя: развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в контексте инклюзии; организацию

-

2. Организацию и проведение курсов повышения квалификации для преподавателей. Кур-

- сы содержали учебно-аудиторные занятия, направленные на усвоение теоретических знаний об инклюзивном образовании; внеаудиторная работа представляла собой практические занятия в инклюзивных группах студентов, применение теоретических знаний на практике, проведение преподавателями воспитательных мероприятий со студентами. Были применены различные формы обучения: лекции, практические занятия, консультации, работа в малых группах. Из методов использовались: объяснение, беседа, просмотр видеороликов, метод проектов, моделирование ситуаций, метод партнерской обратной связи, решение кейсов. Использовались такие средства как мультимедиа, кейсы, информационно-образовательная среда, интернет-платформа. На интернет-платформе был создан курс с вспомогательным материалом и с привлечением сторонних специалистов (социального педагога, психолога, сурдопереводчика, медицинского работника) с целью всестороннего изучения особенностей студентов различных категорий здоровья.

-

3. Создание методического и информационного сопровождения преподавателей при реализации инклюзивной образовательной среды вуза.

непрерывной системы повышения квалификации преподавателей вуза на основе 5 критериев готовности; выявление уровня инклюзивной готовности преподавателей; повышение мотивации к работе в инклюзивной образовательной среде.

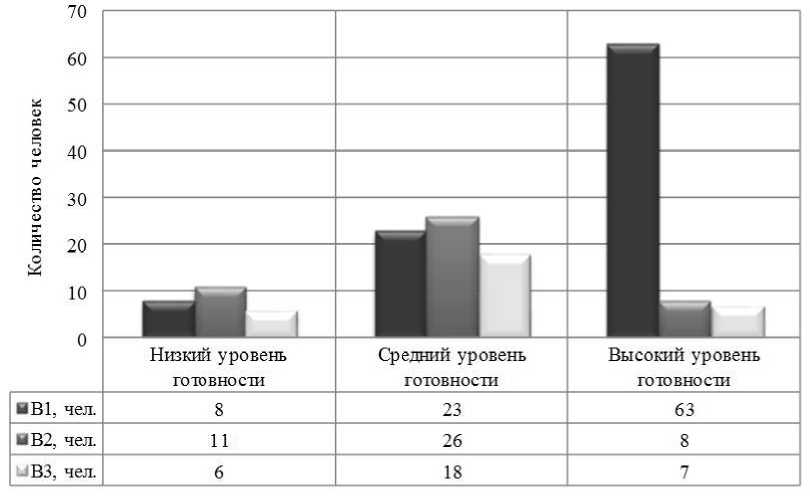

После проведения эксперимента были получены следующие результаты: В ! продемонстрировал преимущественно высокий уровень, В2, и В3 продемонстрировали преимущественно средний уровень инклюзивной готовности преподавателей (рис. 2).

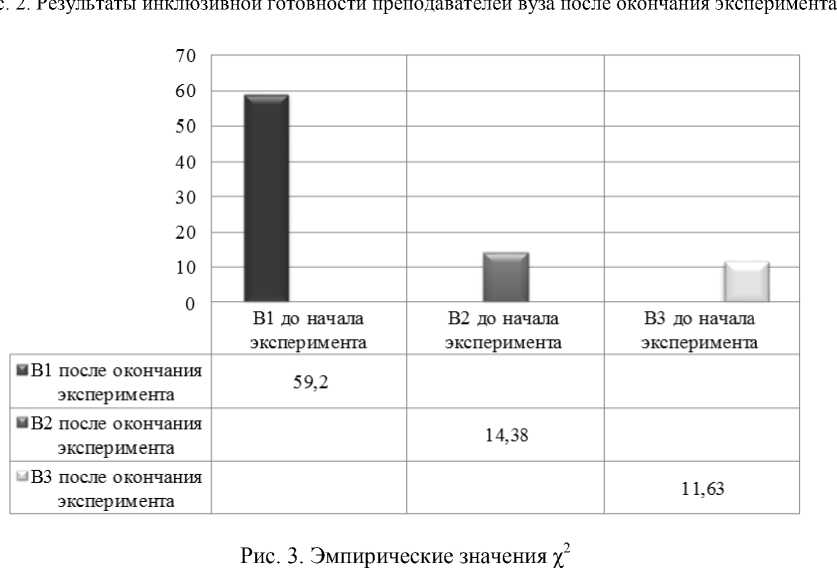

Эмпирическое значение ■;;:- вычислялось по следующей формуле:

L (Hi _ га^ ^-"•"•ймг

1=1

Исходя из этого,

В = 94*94*[(^)2 / (8 + 27) + (^--)2/ 1

(23 + 56) + 4^)2/(63 + 11)] = 59,20;

В 2 = 45*45*', V / (11 + 29) + (W /

(26 + 12) + ё-42/ (8 + 4)] = 14,38;

В з = 31*31*[(442 / (6 + 19) + 4-^)2 / □ ХОХ □ X ox

(18 + 10) + (—4/(7 + 2)] = 11,63.

Полученные данные представлены на рисунке 3.

Из таблицы критических значений критерия X 2 для уровня значимости а = 0,05, у- ■: = 5,99. Из рисунка 3 видно, что 59,20>5,99 = у'-; 14,38>5,99 = у:л; 11,63>5,99 = у;.,, значит, достоверность различий характеристик В 1, В 2, В 3 до и после окончания эксперимента составляет 95%.

Начальные состояния инклюзивной готовности преподавателей вуза отличаются от итоговых. Следовательно, можно сделать вывод о том, что эффект изменения возник в результате использования эмпирических методов обучения преподавателей.

Обсуждение результатов. Описанные критерии, показатели и компоненты инклюзивной готовности преподавателей актуальны для педагогов высшей школы любой направленности. Возможность применения результатов исследования в общем и среднем профессиональном образовании требует обсуждения и более глубокого исследования. Однако мы выявили, что экспериментальная методика формирования готовности тесно связана с принципом инклюзии, то есть включенности. Инклюзия означает реализацию потенциала каждого обучающегося с учетом его потребностей, специальных условий и поддержки, необходимой всем участникам образовательного процесса для достижения успеха. Преподаватели, владеющие данным видом готовности, могут успешно применять ее не только для студентов особой категории здоровья, но и для всех обучающихся без исключения. Сегодня это актуально для иностранных студентов, а также для студентов, совмещающих очное обучение с профессиональной деятельностью.

К научной новизне исследования относится компоненты готовности педагогов высшей школы к реализации инклюзивного образования. Теоретическая значимость заключается в раскрытии процесса формирования инклюзивной готовности через выделенные критерии и показатели. К практической значимости исследования относится разработанный диагностический инструментарий, в целом экспериментальная методика.

Заключение. Таким образом, гипотеза данного исследования о том, что образовательный процесс в вузе будет осуществляться наиболее эффективно если: сформирована инклюзивная готовность преподавателей; создана инклюзив- ная образовательная среда, направленная на развитие как преподавателей, так и студентов; разработан критериально-оценочный инструментарий, позволяющий выявить уровень инклюзивной готовности преподавателей по пяти компонентам: технологический (цифровой), психолого-педагогический, мотивационный, организационно-методический и медико-социальный; организована непрерывная система повышения квалификации преподавателей вуза и создано методическое и информационное сопровождение преподавателей, способствующее профессиональному развитию в сфере инклюзии, нашла свое подтверждение.

Методика развития инклюзивной готовности преподавателей была внедрена в трех вузах и получила положительную оценку по результатам внедрения. Дальнейшее развитие инклюзивной готовности преподавателей может осуществляться в следующих направлениях: совершенствование диагностического инструментария оценки уровни готовности инклюзивной готовности преподавателей, создание учебнометодического комплекса для развития дополнительных компетенций у преподавателей в сфере инклюзивного образования и др.

Список литературы Готовность преподавателей к реализации инклюзивного образования как фактор развития вуза

- Corbet, J. Inclusive education and school culture. International Journal of Inclusive Educaition, 1999, V. 3, No. 1, pp. 53-61.

- Brandon, T., Charlton J. The lessons learned from developing an inclusive learning and teaching community of practice. International Journal of Inclusive Education, 2011, V. 15, No 1, pp. 165-178.

- Pijl, S., De Boer, A., Minnaert, A. Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: a review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 2011, V. 15, No. 3.

- Paulo, C. For a Qualitative Leap in Inclusion: Illusions and Delusions from Teacher's Perspective. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015, No. 191, pp. 1119-1123.

- Moberg, S, Muta E., Korenaga, K., Kuore-lahti, M., Savolainen, H. Struggling for inclusive education in Japan and Finland: teachers' attitudes towards inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 2019. URL: https:// doi.org/10.1080/08856257.2019.1615800.

- Gilmanov, S. A., Mishchenko, V. A., Kukuev, E. A., Lobova, V. A. Personality progress and social adaptation facilitating physical activation model for disabled university students. Theory and Practice of Physical Culture, 2021, No 4, pp. 53-55.

- Spandagou, I. Inclusive education is another country; developments, obstacles and resistance to inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 2021. URL: https://doi.org/ 10.1080/13603116.2021.1965805.

- Nilholm, C. Research about inclusive education in 2020 - How can we improve our theories in order to change practice? European Journal of Special Needs Education, 2021, V. 36, No. 3, pp.358-370.

- Хитрюк, В. В. Методика диагностики и мониторинга инклюзивной готовности педагогов / В. В. Хитрюк, И. Н. Симаева. - Текст: непосредственный // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - 2014. - № 1 (28). - С. 104-108.

- Алехина, С. В. Готовность педагога как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова. - Текст: непосредственный // Психологическая наука и образование. -2011. - № 1. - С. 83-92.

- Мельникова, Е. П. Опыт обучения слепых и слабовидящих иностранному (английскому) языку с применением инновационной методики / Е. П. Мельникова, Т. Ф. Орехова. -Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. -2018. - № 59-4. - С. 88-93.

- Каштанова, С. Н. Дефектологические знания как основа расширения профессиональных компетенций сотрудников вуза / С. Н. Каштанова. - Текст: непосредственный // Высшее образование для инвалидов: вызовы времени, перспективы решений: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции по обсуждению итогов мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и региональных ресурсных центров высшего образования по обучению инвалидов. -Н. Новгород: Мининский университет, 2017. -С. 80-85.

- Краснопевцева, Т. Ф. Методико-инклю-зивная компетентность педагога профессионального образования как цель повышения квалификации / Т. Ф. Краснопевцева. - Текст: непосредственный // Вестник Мининского университета. - 2018. - Т. 6, № 2 (23). - С. 4.

- Марголис, А. А. Концепция проекта развития качества и доступности высшего образования для лиц с инвалидностью в Российской Федерации / А. А. Марголис, В. В. Рубцов, О. А. Серебрянникова. - Текст: непосредственный // Психологическая наука и образование. - 2017. - Т. 22, № 1. - C. 10-17.

- Краснопевцева, Т. Ф. К вопросу о готовности научно-педагогических работников вуза к реализации инклюзивного образования / Т. Ф. Краснопевцева, И. Ф. Фильченкова, И. В. Винокурова. - Текст: непосредственный // Вестник Мининского университета. -2020. - Т. 8, № 1 (30). - С. 5.

- Кетриш, Е. В. Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования: монография / Е. В Кетриш. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. -120 с. - Текст: непосредственный.

- Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагогов: генезис, феноменология, концепция формирования: монография / В. В. Хитрюк. -Барановичи: БарГУ, 2015. - 276 с. - Текст: непосредственный.

- Афанасьев, Д. В. Готовность преподавателей высшей школы к инклюзивному образованию / Д. В. Афанасьев, О. А. Денисова, О. Л. Ле-ханова, В. Н. Поникарова. - Текст: непосредственный // Психолого-педагогические исследования. - 2019. - Т. 11, № 3. - С. 128-142.

- Спиридонова, Е. А. Исследование готовности будущих учителей технологии к работе в инклюзивной образовательной среде / Е. А. Спиридонова. - Текст: непосредственный // Гуманизация образовательного пространства: Сборник научных статей по материалам Международного Форума, Саратов, 27-28 февраля 2020 года. - Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2020. - С. 304-311.

- Назарова, О. Л. Инклюзивное образование в России и за рубежом: историографический обзор / О. Л. Назарова, Е. Е. Лобанова. -Текст: непосредственный // Проблемы социально-экономического развития Сибири. -2020. - № 4 (42). - С. 130-133.