Готовность регионов России к пандемии COVID-19 на основе демографической устойчивости и развития системы здравоохранения

Автор: Руднева Оксана Сергеевна, Соколов Александр Андреевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социально-экономические последствия пандемии

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Оценка готовности регионов к возникновению критических ситуаций в современных условиях является актуальным направлением исследований. Цель исследования - выделение основных факторов, определяющих современное состояние социально-демографической системы населения и предпосылки его изменения под влиянием негативных процессов. Для формирования объективной картины сложившейся ситуации выделено два направления: потенциал (состояние системы здравоохранения региона) и демографическая устойчивость (риски снижения численности населения), на основании которых рассчитаны комплексные интегральные индексы и проведено ранжирование регионов. Специфика авторского подхода к анализу состоит в комплексном использовании демографических индикаторов, показателей заболеваемости и функционировании системы здравоохранения. В результате анализа выявлено, что в регионах сложилась неоднозначная ситуация. По оценке демографической устойчивости, лучшими стали республики Северного Кавказа, но также здесь отмечается самый низкий уровень развития системы здравоохранения. Противоположная ситуация наблюдается в регионах Дальнего Востока (Сахалинская область, Еврейская АО и Чукотский АО) - при высоких показателях потенциала системы здравоохранения отмечаются высокие демографические риски. Глубина последствий пандемии отразились в виде избыточной смертности. В первый год регионы Северного Кавказа стали лидерами по темпам роста смертности - республики Чеченская (на 44%), Дагестан (на 32%) и Ингушетия (на 27%). Наиболее устойчивыми оказались республики Адыгея и Бурятия, город Севастополь - избыточная смертность не превышала 6%. На второй год активное увеличение смертности коснулось уже всех регионов, за исключением Республики Тыва и Чукотского АО, где самые низкие доли населения старше трудоспособного возраста. Предложенная концепция двухстороннего исследования регионов позволит проследить в динамике основные проблемные места и даст возможность предотвратить последствия других возможных форс-мажоров.

Пандемия, демографическая устойчивость, потенциал системы здравоохранения, избыточная смертность, российские регионы, covid-19

Короткий адрес: https://sciup.org/143179976

IDR: 143179976 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.13

Текст научной статьи Готовность регионов России к пандемии COVID-19 на основе демографической устойчивости и развития системы здравоохранения

В 2020 г. Всемирная организациия здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 1 . Ещё в 2019 г. Университет Джона Хопкинса в журнале «The Economist» опубликовал рейтинг стран по устойчивости к воздействию эпидемий по группам направлений — предотвращение, выявление, быстрота реакции государства, состояние здравоохранения, соответствие международным нормам, экономические, социальные и другие риски2. Лидерами стали США, Великобритания и Нидерланды. Средняя оценка по миру составила 40,2 балла (при максимальных 100), в развитых странах — 51,9 балла. Россия в этом рейтинге заняла 63 место из 195 (44,3 балла) между Коста-Рикой и Сальвадором. Но после начала пандемии COVID-19 активное развитие заболевания и увеличение летальности показали, что национальные системы здравоохранения даже экономически развитых стран оказались не готовы к пандемии [1].

Пандемия COVID-19 вызвала мировой демографический кризис, последствия которого прервали естественный процесс роста продолжительности жизни и снижения смертности в большинстве стран, в том числе и в России [2]. Предотвращение активного распространения заболевания и минимизация последствий пандемии возможна не только функционированием системы обеспечения здравоохранения населения страны, но и способностью её трансформации в самом процессе течения заболевания. Также важным аспектом является признание серьёзности угрозы со стороны ведущих политических и социальных акторов для обеспечения своевременного принятия мер в необходимом объёме.

Актуальной является проблема выявление слабых мест в системе здравоохранения и оценка предрасположенности к повышенной летальности в состоянии общественного здоровья населения. Учёными ведётся изучение факторов, влияющих на здоровье населения, распространение заболеваний и устойчивость систем здравоохранения [3;4]. ВОЗ установлено, что «все основные детерминанты здоровья связаны с социально-экономическими факторами. Связь между состоянием здоровья и занятостью, социальной защитой, жилищными условиями, уровнем доходов и образованием чётко прослеживается во всех европейских странах»3. Готовность государств и регионов к форс-мажо-рам и преодоление возникших проблем определяет уровень устойчивости общественного здоровья населения территорий и способность экономики для поддержки этого в период повышенной нагрузки [5;6].

Демографическая ситуация в России в пандемию COVID-19

В условиях России динамика численности населения служит косвенным маркером состояния страны — экономики и социального благополучия. Большие опасения вызывали цифры 1990-х гг.— шло активное снижение численности населения в связи с резко возросшей смертностью. Минимальная ожидаемая продолжительность жизни (общая) в 1994 г. достигла 63,9 лет (мужская — 57,5 лет). С 1995 по 2006 г. естественная убыль варьировала от 950 тыс. до 680 тыс. человек ежегодно. В 2013–2015 гг. наблюдался небольшой естественный прирост населения. Относительная стабилизация демографической ситуации в связи с переходом российских семей на малодетность, увеличения возраста вступления в брак и рождения первого ребёнка при снижении уровня смертности наблюдалась в виде отсутствия резкой депопуляции. Но в связи с пандемией уже за 2020 г. естественная убыль достигла 702 тыс. человек, что пре- вышало аналогичный показатель 2019 г. в 2,27 раза. Численность населения сократилась на 0,4% (577 тыс. человек) относительно 2019 г., в котором этот показатель составил 0,02% (32 тыс. человек). Смертность в 2020 г. увеличилась на 18% (323 тыс. человек) относительно показателя 2019 г. и 14,8% (274 тыс. человек) относительно среднего за пятилетний период. По данным Росстата, в 2020 г. зарегистрировали 116,9 тыс. человек умерших с основным диагнозом COVID-19 (5,5% от общей смертности), в 2021 г. этот показатель увеличился до 446,9 тыс. человек (18,3% от общей смертности). Также возросла доля смертности от заболеваний сердечно-сосудистых, пневмонии, эндокринной системы и хронических.

Прямо или косвенно избыточная смертность 2020 и 2021 гг. определяется пандемией COVID-19. Это не только непосредственно заболевшие, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, а также обострил хронические заболевания, повлёкшие смерть. В виду резко возросшей нагрузкой на лечебные учреждения была ограничена плановая медпомощь по прочим заболеваниям. Массовое преобразование стационаров и медицинских центров в инфекционные больницы и ограничение оказания плановой медпомощи привели к резкому сокращению доступности медицинской помощи, по крайней мере, в начале пандемии [7]. Население из-за пандемических ограничений сокращало посещение лечебных учреждений из-за опасения заразиться. Помимо этого, COVID-19 влияет на течение других заболеваний, ухудшает здоровье и качество жизни переболевших в дальнейшем, что скажется на смертности в последующие годы. Согласно социологическим исследованиям IPSOS в 2020 г. 34% россиян считали, что состояние медицины в стране не удовлетворительное и вызывает опасение, в то время как COVID-19 беспокоил только 20% опрошенных4. Фонд «Обществен- ное мнение» провёл аналогичное исследование и выявил, что для 49% опрошенных уровень системы здравоохранения не отвечает их нуждам, полностью удовлетворены только 10%5.

Готовность регионов России к пандемии

В регионах России распространение пандемии происходило по-разному. Согласно исследованиям, наиболее значимыми факторами для распространения стали показатели плотности населения, наличие крупных городов, активный миграционный поток [8]. Выявлено активное распространение заболеваемости из экономически развитых регионов, таких как Москва и Московская область, в периферийные менее развитые территории [9; 10]. Также выделено ещё два очага распространения вируса — Сибирь (с высокой плотностью вахтовых поселений и активной трудовой миграцией) и Северный Кавказ (с высоким уровнем семейно-общинных контактов и разреженной сетью учреждений здравоохранения) [11].

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рост смертности в стране, нарушив продолжительный процесс её снижения в предыдущие годы. Проблематика высокой смертности в России определяет важность изучения факторов, формирующих современное состояние социально-демографической системы населения и предпосылки его изменения в будущем под влиянием негативных процессов, в том числе текущей пандемией. В виду большой протяжённости страны, различиями в плотности заселения территорий и степенью контактности регионов с другими государствами распространение COVID-19 происходило неравномерно. В тоже время сами регионы различаются по уровню экономического развития и составу населения.

Определение готовности регионов к пандемии и глубины последствий про- ведено на основе исследования уровня общественного здоровья и системы здравоохранения. Для формирования объективной картины сложившейся ситуации в регионах выделено два направления: потенциал (состояние системы здравоохранения региона) и демографическая устойчивость (уровень угрозы снижения численности населения). Для блока «демографическая устойчивость» отобраны следующие показатели: общий коэффициент смертности (общий, мужчин и женщин), коэффициент младенческой смертности, смертность от внешних причин, ожидаемая продолжительность жизни (общий, мужчин и женщин), первичная и общая заболеваемость, заболеваемость социально-значимыми диагнозами (активный туберкулёз, алкоголизм, наркомания), инвалидность. Для блока «потенциал» — обеспеченность врачами, густота распространения ФАПов на селе (число ФАПов на 1 тыс. сельских жителей), мощность амбулаторно-поликлинических организаций (число посещений на 10 тыс. человек) и коечный фонд

(число коек на 10 тыс. человек). Специфика авторского подхода к анализу состоит в комплексном использовании демографических индикаторов, показателей заболеваемости и функционировании системы здравоохранения. Это способствует разноуровневой оценке состояния населения и выявлению «слабых» точек. Расчёты проводились по средним показателям за 5 лет (2015-2019 гг.). Эмпирической базой стали данные Росстата6. Для компонентов каждого блока показателей рассчитываются частные индексы по формуле:

Рис. 1. Распределение регионов по уровню демографической устойчивости: 1 — очень высокий риск; 2 — высокий риск; 3 — средний риск; 4 — низкий риск

Fig. 1. Distribution of regions according to the level of demographic sustainability:

1 — very high risk; 2 — high risk; 3 — medium risk; 4 — low risk

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Итоговые индексы «устойчивости» и «потенциала» рассчитываются как среднеарифметическая сумма значений всех входящих в блок компонентов. Далее было проведено ранжирование регионов. Согласно расчётам, наиболее высокий уровень демографической устойчивости сло- жился в кавказских республиках, Москве и Краснодарском крае (рис. 1). Высоким потенциалом системы здравоохранения обладают Чукотский АО, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Магаданская область и Республика Коми (рис. 2).

Рис. 2. Распределение регионов по уровню потенциала системы здравоохранения: 1 — очень низкий; 2 — низкий; 3 — средний; 4 — высокий

Fig.2. Distribution of regions by the level of the health system potential:

1 — pts. low; 2 — low; 3 — medium; 4 — high

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

В результате анализа выявлено, что в регионах сложилась неоднозначная ситуация. По оценке устойчивости лучшими стали кавказские республики: низкая смертность, высокая продолжительность жизни, невысокий уровень заболеваемости алкоголизмом и наркоманией. Но также здесь отмечается самый слабый уровень распространения учреждений здравоохранения и медицинского персонала. Противоположная ситуация наблюдается в отдалённых и слабозаселённых регионах Дальнего Востока (Сахалинская область, Еврейская АО, Чукотский АО): при высоких показателях потенциала системы здравоохранения устойчивость общественного здоровья низкая. Основу ра- боты по предотвращению тяжёлых последствий пандемии в регионах составляют системы учреждений здравоохранения. Но их охват и оснащённость зависят от экономического потенциала, размеров территории и локализации населения. Также регионы различаются по уровню технической оснащённости, квалификации кадров и обустроенностью медицинских учреждений, что в свою очередь определяется экономическими возможностями субъектов [12].

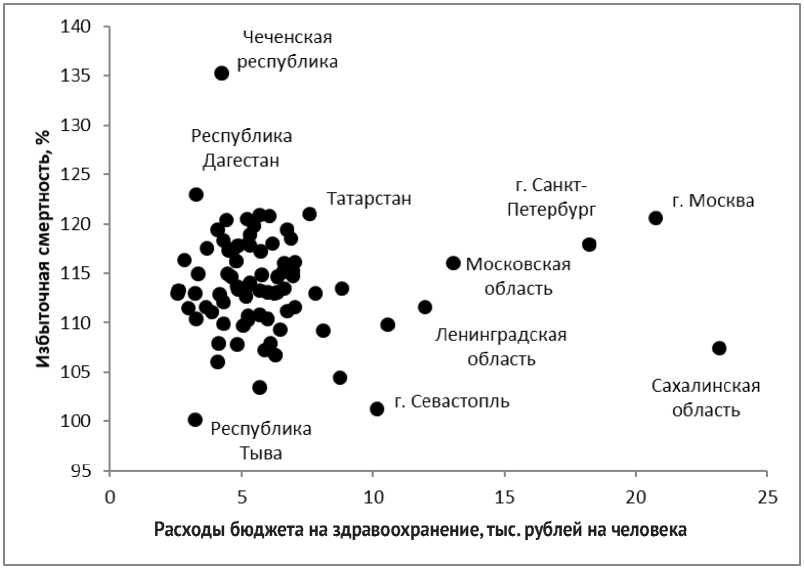

В среднем по России расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2019 г. составили 7,95 тыс. рублей на человека, но только в 10 регионах этот показатель превышал среднероссий- ский. Лидером стали Сахалинская область (23,2 тыс. рублей), Москва (20,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (18,2 тыс. рублей). Эти регионы располагают значительными объёмами бюджетов и доли бюджетов, выделяемой на социальное обеспечение выше среднероссийского уровня. Менее 3 тыс. рублей на жителя обеспечено здравоохранение в Республике Саха (Якутия), Кировской области, Республиках Ингушетия и Марий Эл (рис. 3).

Рис. 3. Распределение регионов по уровню избыточной смертности и обеспеченности здравоохранения средствами бюджета

Fig. 3. Distribution of regions by the level of excess mortality and provision of healthcare with budget funds

Источник: составлено авторами на основе расчётов по данным Росстата.

По регионам также варьирует и эффективность использования средств. В Сахалинской области, несмотря на высокие расходы на здравоохранение, высоки и риски для общественного здоровья (низкая продолжительность жизни мужчин (63,9 лет при российской 67,1 лет) и высокий уровень смертности от внешних причин (206 случаев на 1000 жителей при российском показателе 127). В большинстве регионов с низким уровнем демографи- ческой устойчивости расходы на здравоохранение не превышают 7 тыс. рублей на человека.

Лидерами по уровню потенциала системы здравоохранения стали Чукотский АО, Сахалинская область, город Санкт-Петербург, Магаданская область и Республика Коми. Но в тоже время это не способствовало повышенной демографической устойчивости. Чукотский АО оказался последним в ранжировании, в регионе самая высокая младенческая смертность, уровень заболеваемости, в том числе и алкоголизмом, и самая низкая ожидаемая продолжительность жизни. Такой дисбаланс характеризует низкое качество медицинской помощи при относительно высоком охвате населения учреждениями и наличию кадров. Система здравоохранения испытывает напряжение по основным позициям — износ зданий, недостаток кадров, отсутствие узких специалистов и высокотехнологического оборудования.

Одна из проблем современной системы здравоохранения в регионах России — экстенсивный подход, приводящий к наличию большого числа невысоко квалифицированных медицинских кадров при ограниченном применении высокотехнологического оборудования и препаратов. Для более эффективного лечения и предотвращения заболеваний необходимо технологическое и кадровое переоснащение [13].

Избыточная смертность в российских регионах

Устойчивость социо-демографических систем в пандемию можно оценить по уровню избыточной смертности. В 2020 г. общая смертность в России составила 2,1 млн человек (14,5‰), на второй год пандемии — 2,4 млн человек (16,7‰). В сравнении с 2019 г. (12,3‰) смертность увеличилась на 17,8% в 2020 г. и на 35,8% в 2021 году. Аналогичная картина сложилась и на региональном уровне. Если в 2020 г. в большинстве регионов избыточная смертность не превышала 25% от показателя 2019 г., то в 2021 г. в 47-ми субъектах РФ смертность превысила показатель 2019 г. на 35% и более. При анализе избыточной смертности относительно среднегодового значения за пятилетний период также выявлено ухудшение показателя на второй год пандемии — в 55 регионах превышение составило более 30%. В исследовании используется показатель смертности от всех причин без выделения летальности от COVID-19, так как в начале пандемии были сложности в определении при- чин смертности именно от коронавируса.

В первый год пандемии кавказские регионы стали лидерами по темпам роста смертности относительно показателя прошлого года — республики Чеченская (на 44%), Дагестан (на 32%) и Ингушетия (на 27%). Эти территории оказались наименее устойчивы для возросшей нагрузки на систему здравоохранения. Пандемия привела к наиболее резкому скачку показателя, осложнившись дефицитом мест в лечебных учреждениях и недостатком врачей. Наиболее устойчивыми оказались Адыгея (5,6%), Севастополь (6,1%) и Бурятия (6,3%). На второй год пандемии активное увеличение смертности коснулось уже всех регионов, за исключением Тывы и Чукотского АО, где самые низкие доли населения старше трудоспособного возраста, так как особенностью вируса COVID-19 является то, что он в большей степени поражает пожилых и людей с хроническими заболеваниями7. Определённо, не вся избыточная смертность напрямую связана с вирусом COVID-19, но пандемия обострила существующие проблемы в отрасли здравоохранения. В среднем по стране 24,4% избыточной смертности не было связано с COVID-19, на региональном уровне разброс значительный — в Ивановской области около 2%, а в Брянской области — 88% избыточных смертей вызваны не COVID-19 [14].

Одна из причин высокой избыточной смертности — активное распространение вируса началось с крупных городов, где наиболее высок уровень контакта с внешним миром, и плотно заселённых регионов, что не дало возможность быстро трансформировать систему здравоохранения на обеспечение помощи резко возрастающему числу пациентов, особенно в первые месяцы пандемии. Периферийные территории уже в силу своей ограниченности в уровне здравоохранения так- же не в полной мере смогли подготовиться к резкому скачку заболеваемости. Значительная часть лечебных учреждений была переведена в инфекционные госпитали, сократились объёмы медицинской помощи по прочим заболеваниям, что привело к увеличению летальности от них. Также большое влияние имел недостаток врачей. На увеличение показателей смертности в регионах оказывали влияние уровень здравоохранения, социально-экономические и демографические особенности, географическое положение, которые в разной степени являлись определяющими в зависимости от волн распространения пандемии. Также значительное влияние имели внутри региональные ограничения населения — изоляция, удалённый режим работы, карантины и пр., что также выделяло на местах различную эффективность предотвращения распространения негативных последствий [15].

Заключение

Пандемия обострила важнейшие демографические вызовы для России — высокая смертность и низкая продолжительность жизни. Демографические риски, вызванные депопуляционными процессами, особенно в слабозаселённых регионах, несут значительные отрицательные последствия для экономики, возрастает нагрузка на социальные статьи бюджетов разных уровней, увеличивается угроза социальной напряжённости.

В ходе исследования проведена кластеризация регионов по индексам демографической устойчивости и потенциала здравоохранения за пятилетний период, предшествующий пандемии. Определено, что в большинстве регионов (50) сложились высокие и очень высокие риски возникновения препятствий для демографического роста или сохранения народонаселения. В то же время только 21 регион характеризуется низким и очень низким потенциалом системы здравоохранения. В большинстве регионов (49) наблюдается средний уровень развития инфра- структуры здравоохранения. Современная российская система здравоохранения не сталкивалась в сфере инфекционных заболеваний с вызовом такого масштаба, срочности и неопределённости. И в первый год отмечалась высокая избыточная смертность в регионах, где уровень развития инфраструктуры здравоохранения был слабее.

Данное исследование выявило точки напряжённости, сложившиеся как в силу многолетней региональной политики, так и в результате недоучёта региональной специфики. Если снижение демографического риска требует продолжительных комплексных реформ общественных институтов различных сфер, то увеличение потенциала системы здравоохранения возможно уже в течение нескольких лет. Необходимо усовершенствовать организацию и функционирование систем здравоохранения в регионах, где при высоком потенциале наблюдалась и высокая избыточная смертность. Основной критерий — доступность высокотехнологичной и специализированной помощи, это важно как для жителей сельской местности и слабозаселённых территорий, так и для крупных городов.

Проведённый анализ позволяет определить, какие именно последствия будут у принимаемых в период эпидемии решений в регионах в зависимости от их особенностей, чтобы направить необходимые ресурсы для снижения смертности населения. Результаты исследования готовности регионов к пандемии подчёркивают важность формирования предпосылок демографической устойчивости, снижения предотвратимых причин смертности и совершенствованию стратегий обеспечения систем общественного здравоохранения с целью предотвращения избыточной смертности населения в условиях обострения эпидемиологической ситуации. В приоритете развитие новых направлений исследований демографических процессов в условиях пандемии в контексте региональных особенностей. Принятие мер по предотвращению последствий пандемии должно учитывать возрастной состав населения, этническую и религиозную специфику, миграционные процессы.

COVID-19 стал серьёзной проблемой для систем здравоохранения, выявив множество слабых мест — обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом, отсутствие широкой сети лечебных учреждений в сельской местности и их пропускная способность в городах, а также и для региональной экономики — строгий локдаун, простой предприятий, сокра- щение доходов. В тоже время пандемия способствовала выделению приоритета региональных и локальных институтов управления и принятия решений по снижению негативных последствий. С окончанием пандемии будет наблюдаться эффект снижения смертности за счет высокой преждевременной смертности в период острых фаз заболеваемости, особенно в старшем возврате. Но это не исправит низкий уровень демографической устойчивости и высокого риска депопуляции в большинстве российских регионов.

Список литературы Готовность регионов России к пандемии COVID-19 на основе демографической устойчивости и развития системы здравоохранения

- Bouckaert, G. European Coronationalism? A Hot Spot Governing a Pandemic Crisis/ G. Bouckaert, D. Galli, S. Kuhlmann // Public Administration Review.— 2020.—Vol. 80. — No. 5. — P. 765-773. DOI: 10.1111/puar.13242

- Кашепов, А.В. Факторы и экономические последствия пандемии коронавируса / А. В. Ка-шепов // Вестник Алтайской академии экономики и права.— 2021.— № 2. — С. 38-45. DOI: 10.17513/vaael.1595; EDN: SBCMAP

- Crtmieux, P.— Y. Health care spending as determinants of health outcomes / P.-Y. Crtmieux, P. Ouellette, C. Pilon // Health Economics. — 1999.—Vol. 8. — P. 627-639.

- Evans, R. G. Producing health, consuming health care / R. G. Evans, G. L. Stoddart // Social Science &Medicine. —1990. — No. 31(12).—P. 47-63. DOI: 10.1016/0277-9536(90)90074-3

- Морозова, Е.А. Качество жизни населения: теория и практика социологического изучения / E. А. Морозова, Е. Я Пастухова, Б. Г Прошкин, А. В Мухачева. — Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011.—261 с. EDN: OOOKFZ

- Кислицына, О. А. Влияние социально-экономических факторов на состояние здоровья: роль абсолютных или относительных лишений / О. А. Кислицына // Журнал исследований социальной политики.— 2015. — Т. 13.— № 2.— С. 289-302. EDN: UMAZNT

- Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России / под ред. В. А. Мау.—Москва: РАНХиГС, 2020.— 744 с. EDN: ZUMGOZ

- Sinitsyn, E. V. Socio-economic factors of the spread of SARS-COV-2 across the regions of Russia / E. V. Sinitsyn, A. V. Tolmachev, A. S. Ovchinnikov // R-economy.— 2020. — No. 6(3). — P. 129-145. DOI: 10.15826/recon.2020.6.3.011; EDN: CDHUOA

- Кокоулина, М. В. Анализ динамики распространения коронавируса с помощью обобщённой логистической модели / М. В. Кокоулина, А. С. Епифанова, Е. Н. Пелиновский [и др.] // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева.— 2020.— № 3(130). — С. 28-41. DOI: 10.46960/1816-210Kh _2020_3_28; EDN: AOWGOH

- Макаров, В.Л. Моделирование эпидемии COVID-19 — преимущества агент-ориентированного подхода / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Е. Д. Сушко, А. Ф. Агеева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.— 2020. — Т. 13.— № 4. — С. 58-73. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.3; EDN: DOCUPT

- Панин, А. Н. Пространственные закономерности распространения пандемии COVID-19 в России и мире: картографический анализ / А. Н. Панин, И. А. Рыльский, В. С. Тикунов // Вестник Московского университета. Сер. 5. География.— 2021.— № 1. — С. 62-77. EDN: ZRMTMM

- Больницкая, А.Н. Здоровье и здравоохранение в регионе в условиях социальных изменений / А. Н. Больницкая // Russian Journal of Educationand Psychology.— 2015.— № 2(46). — С. 403418. EDN: TTMMWP

- Бариева, А. А. Пути укрепления общественного здоровья региона / А. А. Бариева // Вестник экономики, права и социологии. — 2014.— № 4. — С. 218-220. EDN: TETLZB

- Смирнов, А.Ю. Анализ смертности от коронавирусной инфекции в России / А. Ю. Смирнов // Народонаселение.— 2021. — Т. 24.— № 2. — С. 76-86. DOI: 10.19181/popuLation.2021.24.2.7; EDN: HMLAZV

- Дружинин, П.В. Первая и вторая волны пандемии COVID-19 в российских регионах: сравнение изменения уровня смертности / П. В. Дружинин, Е. В Молчанова // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. — 2021. — Т. 14.— № 7. — С. 1028-1038. EDN: HNRPZU