Градация детских погребений срубной культуры (по материалам курганного могильника Спиридоновка II)

Автор: Пастухова Ольга Сергеевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению возрастной градации детских погребений срубной культуры на основе анализа погребального обряда курганного могильника Спиридоновка II.

Срубная культура, погребальный обряд, детские погребения, возрастная градация, младенчество, первое детство, второе детство

Короткий адрес: https://sciup.org/148201699

IDR: 148201699 | УДК: 903.4/903.531

Текст научной статьи Градация детских погребений срубной культуры (по материалам курганного могильника Спиридоновка II)

боты выявление наличия половозрастной градации детских погребений на основе мировоззренческих представлений носителей срубной культуры (по данным погребального обряда).

Объект комплекс погребений срубной культуры курганного могильника Спиридоновка II (Волжский район, Самарская область), датируемый XVII в. до н.э. (по калиброванной радиокарбонной шкале) и относящийся к числу памятников срубной культуры раннего этапа6. В составе некрополя насчитывается 14 курганных насыпей, из которых исследованы семь7. Раскопанные курганы (№1, 2, 10, 11, 14) содержали 107 погребальных комплексов, из них 2 погребения более позднего времени. Изучено 105 погребений срубной культуры, из которых 101 – одиночные, 3 – парные и 1 – коллективное. Погребений с одним костяком в могильной яме 96%.

Для выделения реального критерия ступеней детства «срубников» необходимо обнаружить признаки, по которым можно дифференцировать детские погребения. В условиях данной задачи есть два неизвестных: 1) неизвестны границы предполагаемых возрастных ступеней в общей категории детства; 2) неизвестны конкретные признаки, которые выражают различия между возрастными ступенями.

Возраст рассматривается с точки зрения последовательного перехода от одного вида деятельности к другому8. Данный переход сопровождается особыми обрядами «обрядами перехода», которые и являются маркерами смены социальной роли. Для решения подобных задач исследователи применяют метод взаимовстречаемо-сти признаков возраста и отдельных признаков погребального обряда9.

Нами применяется следующая схема: «антропологический материал + этнографические данные + вещественный материал + конструктивные решения погребальной камеры».

Антропологический материал

Анализируемая нами выборка составляет 105 погребений, содержащих 107 человеческих останков (табл.1). Антропологический анализ костного материала выполнен А.А. Хохловым10. Для систематизации половозрастных данных применена периодизация индивидуального развития человека, предложенная В.В. Бунаком11.

Таким образом, в курганном могильнике Спиридоновка II преобладают погребения детей – 70%. Пик смертности приходится на период младшего детства (28%) и младенческий возраст (24%). Детская смертность на ранних периодах жизни характерна для эпохи позднего бронзового века Среднего Поволжья12.

Этнографические данные

Особое отношение в погребальной обрядности прослеживается у традиционных народов к детям. Ребенок младенческого возраста считается существом иного мира «до полного вселения в него души», по достижении им 3-4 лет13. Если ребенок умирал в младенчестве (или выкидыш), то его обряд захоронения отличался от обряда захоронения детей старшего возраста.

Период гендерного позиционирования у детей начинается в возрасте 5-7 лет, в то же время этот возраст оптимален и для начала обучения ребенка каким-либо видам деятельности.

Начиная с 7-8-летнего возраста половая дифференциация проявляется более отчетливо. На девочек начинают налагаться определенные табу, свойственные проявлению женской сакральности. Костюм девочек практически не отличается от костюма взрослых женщин. В то же время погребения мальчиков этого возраста, как правило, не имеют еще специфического «мужского» инвентаря14.

В возрасте 11-12 лет девочка считается уже невестой, она может быть посватана или быть уже замужем15.

В.В. Цимиданов приводит данные о возрастной стратификации общества у иранских народов. У таджиков, судя по этнографическим данным, возрастные ступени выделялись следующим образом: а) до 6-7 лет; б) с 6-7 до 18 лет; в) с 18 до 35-40 лет; г) старше 40 лет. У осетин в среде лиц мужского пола имела место такая градация: а) дети до трехлетнего возраста; б) дети от 3 до 7-8 лет; в) юноши от 7-8 до 15-16 лет; г) молодые мужчины от 15-16 до 30 лет; д) мужчины среднего возраста от 30 до 45 лет; е) пожилые мужчины и старики (старше 45 лет)16.

Для дальнейшего исследования следует отметить следующие религиозно-идеологические особенности:

-

1) в погребальном обряде возможна та перспектива, которая ожидает погребенного в другой жизни (т.е. 7-8 летней девочке полагался погребальный инвентарь как потенциальной невесте);

-

2) в основе возрастного деления часто лежит не только календарный возраст, но и определенная социальная идентичность, «социальный воз-раст»17. В одну возрастную группу могут входить лица с разным биологическим возрастом. Например, лица, не прошедшие по каким-то причинам инициацию, считались социально неполноценными и приравнивались, даже достигнув значительного биологического возраста, к детям.

Вещественный материал

Рассмотрим вопрос критериев оценки перехода от одной социальной роли к другой в период детства и подростковый период.

А.Е. Кислый предполагает, что в погребальных памятниках срубной культуры одним из признаков обряда, отражающего половозрастную стратификацию, является набор посуды, установленной в могиле18. Автор выделяет три вида погребальной посуды:

-

1) столовая (в большей степени характерна

Таблица 1. Возрастные особенности погребений курганного могильника Спиридоновка II

-

2) кухонная (сфера приготовления и хранения пищи): крупные толстостенные баночные горшки с нерасчлененным профилем, прямыми стенками; баночные бочонковидные сосуды; ре-берчатые сосуды, в которых высота превышает максимальный диаметр;

-

3) маленькие баночные сосудики (специально изготовленные для погребальной церемонии).

Первый тип характерен для мужских погребений, второй – для женских, а третий – для детских. Четкая дифференциация (наличие только малых сосудов) характерна для детей от 0 до 9 лет. В возрастной группе от 10 до 14 лет вместе с малыми сосудами встречаются как кухонные, так и столовые. Это связано с тем, что индивиды данного возраста уже начали вовлекаться в помощь взрослым и начинается гендерное самоопределение личности в коллективе.

Проанализируем по данной схеме массив погребений исследуемого нами могильника. В табл. 2 представлена выборка детских и подростковых погребений. В ней учтены две могильные ямы, размерами соответствующие погребениям младенцев, содержащие инвентарь, но без костяков.

Нами установлено, что 77% младенческих и детских погребений содержат керамическую посуду, из них 54% составляют малые сосуды. Количество малых сосудов обратно пропорционально возрастной группе. Количественное доминирование кухонной посуды в рассматриваемой выборке - 50%. Преобладающим этот тип посуды становится в конце первого и во втором детстве. Данное наблюдение объясняется тем, что с 5 лет дети начинают помогать в домашних делах, начинают считаться «участниками жизнедеятельности группы», а уже к возрасту 8-12 лет они реализовывают себя в профессиональных занятиях, пройдя «профессиональную инициацию»19.

В.В. Цимиданов предлагает следующую возрастную градацию для западной территории распространения срубной культуры, основываясь на особенностях орнаментации керамического материала погребений:

-

1) младшая – от рождения до 6 лет – треугольники с правой штриховкой, меандры;

-

2) средняя I – от 7 до 12 лет – знаки, зигзаг с «ресничками»;

-

3) средняя II – от 13 до 20 лет – иррегулярный орнамент, «паркет»;

-

4) старшая I – от 21 до 39 лет – валик;

-

5) старшая II – от 40 и более лет – валик, один ряд вдавлений20.

Автор оговаривается, что данная взаимосвязь орнаментальной композиции и возраста не всегда сохраняется.

По орнаментации керамического материала, содержавшегося в погребениях детей из курганного могильника Спиридоновка II, можно выявить, что наиболее часто встречаемые мотивы – это зигзаги и наклонные линии. Данный орнамент встречается на поминальной посуде у детей от 5 лет. Для младенческого периода характерно наличие неорнаментированной посуды (75%).

Е.В. Куприянова отмечает, что погребения детей младшего возраста не имеют явных различий ни в обряде, ни в погребальном инвентаре. В возрасте 6-7 лет костюм девочек практически не отличается от костюма взрослых женщин. В то же время погребения мальчиков этого возраста, как правило, не имеют еще специфического «мужского» инвентаря, а, напротив, часто сопровождаются таким «детским» инвентарем (астрагалы)21. Таким образом, девочки мо-

Таблица 2. Соотношение возраста погребенных и сопутствующего инвентаря

Для анализируемой выборки погребений характерно малое количество сопутствующего инвентаря (всего 8 погребений содержали инвентарь). У представителей второго детства начинает прослеживаться половая дифференциация. Лишь погребения девочек содержали украшения, свойственные женскому погребальному убранству (браслеты, бусы, накосники). Погребения мальчиков не имели еще специфического «мужского» инвентаря.

Другие критерии возрастной градации срубных погребений, в том числе и детских, не применялись для анализа данной выборки в связи с отсутствием маркирующего элемента в рассматриваемых погребениях.

Конструктивные решения погребальной камеры

Существует корреляция размера могильной ямы и возраста погребенного. В частности, в Среднем Поволжье ямы детских погребений в основном имели размеры 0,7х0,4 м22.

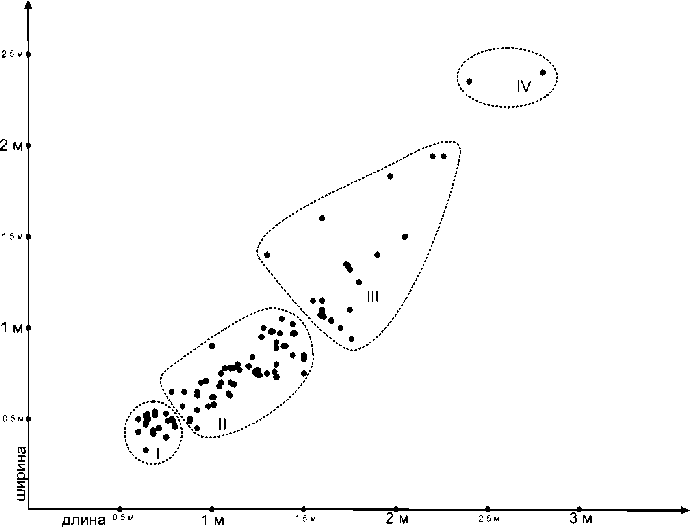

На рис. 1 представлено соотношение длины и ширины могильных ям.

Группа I. Размеры от 0,55х0,3 м до 0,8х0,55 м. Входят 20 могильных ям. 90% погребенных младенцы.

Группа II. Размеры 0,75х0,45 м до 1,5х1,1 м. Входят 56 могильных ям. 61% дети первого и второго периода, 39% из них от 1 года до 7 лет.

Группа III. Размеры 1,3х0,95 м до 2,25х1,95

м. Входят 21 могильная яма. 55% погребенных юношеского возраста.

Группа IV. Размеры 2,4х2,35 м до 2,8х2,4 м. Входят 2 могильные ямы. Парные захоронения.

Вслед за А.И. Юдиным и А.Д. Матюхиным, обратившим внимание на то, что детские погребения нередко демонстрировали отклонения от преобладающей северо-восточной ориентации23, можно отметить аналогичную ситуацию в могильнике Спиридоновка II. Нередки погребения детей с северо-северо-восточной и восточной ориентировкой.

У населения срубной культуры существовала следующая градация детства, зафиксированная в погребальном обряде:

-

1) 0-1 год – младенчество. Возможно, дети данного возраста воспринимались еще не как члены общества, а как часть «иного» мира. Для младенцев курганного могильника Спиридоновка II характерны отсутствие инвентаря, наличие в погребении одного неорнаментированного малого сосуда;

-

2) 1-7 лет – первое детство. На начальном этапе данного периода (1-4 года) ребенок становится членом общества, происходит включение в малый круг социализации (семья). В возрасте 5-7 лет дети начинают принимать участие в домашних делах (в частности, в приготовлении пищи). Об этом свидетельствует увеличение доли кухонной посуды в погребениях детей данного возраста;

-

3) 8-12 – второе детство. В погребальном обряде детей этой возрастной группы прослеживается деление по половому признаку. Набор

Рис. 1. График соотношения длины и ширины могильных ям

украшений девочек схож с женским набором украшений. Возможно, девочки меняют социальную роль, становятся невестами. Данный переход маркируется наличием накосников (погребение 2 кургана 1 курганного могильника Спиридоновка II).

Список литературы Градация детских погребений срубной культуры (по материалам курганного могильника Спиридоновка II)

- Савченко Е.И. Погребальный обряд Мощевой Балки (Северный Кавказ)//Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С.147.

- Смирнов Ю.А. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения. Исследование, тексты, словарь. М., 1999. С.4.

- ван Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М., 2002. С.9.

- Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С.206.

- Куприянова Е.В. Половозрастная стратификация как аспект культурного своеобразия древних обществ (по материалам некрополей бронзового века Зауралья)//Бронзовый век Восточной Европы: Характеристика культур, хронология и периодизация. Самара, 2001. С.321-322.

- Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д. Нестандартный раннесрубный курганный комплекс юга лесостепного Поволжья//Охрана и изучение памятников истории и культуры в Самарской области. Вып.1. Самара, 1999. С.73.

- Кузнецов П.Ф. Отчет о раскопках Второго Спиридоновского курганного могильника в Волжском районе Самарской области в 1994 году. Самара, 1995. С.3//Архив Министерства культуры Самарской области.

- Кислый А.Е. К вопросу о половозрастной дифференциации в среде срубных племен//Археология и методы исторических реконструкций. Киев, 1985. С.174.

- Хохлов А.А. Краниологические материалы Спиридоновского II могильника (курган 1)//Охрана и изучение памятников истории и культуры в Самарской области. Вып.1. Самара, 1999. С.96;

- Хохлов А.А. Антропологические материалы из курганного могильника Спиридоновка II (раскопки 1994 г.). Приложение 2//Отчет о раскопках Второго Спиридоновского курганного могильника в Волжском районе Самарской области в 1994 году. Самара, 1995. С.60-61.

- Морфология человека: учеб. пособие для вузов/Под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. М., 1990. С.17.

- Хохлов А.А. Демографические особенности населения эпохи бронзы бассейна реки Самара//Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке. Самара, 2003. С.118.

- Семенова В.И. Мифологика мира мертвых (по мифологическим и археологическим источникам Западной Сибири). Тюмень, 2008. С.95;

- Цимиданов В.В. Возрастная стратификация общества срубной культуры//МДАСУ. №8. Луганск, 2008. С.71.

- Калиновская К.П. К проблеме возрастных систем//СЭ. №1. 1982. С.60.

- Бужилова А.П. Общая демографическая характеристика исследованных серий//Каргалы. Т.IV. М., 2005. С.137.

- Цимиданов В.В. Орнаментация керамики срубной культуры: социальный и половозрастной аспект//Археологический альманах. №21. Донецк, 2010. С.126, 128.

- Агапов С.А., Васильев И.Б., Кузьмина О.В., Семенова А.П. Срубная культура лесостепного Поволжья//Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983. С.24.

- Юдин А.И., Матюхин А.Д. Социальная структура раннесрубного общества по материалам могильников Кочетное и Золотая Гора//Археологическое наследие Саратовского края. Вып.6. Саратов, 2005. С.37.