Граффити на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые вводятся в научный оборот и интерпретируются фрагменты большой разновременной сцены граффити, скопированной на петроглифическом пункте Калбак-Таш II. На большой скальной поверхности нанесены фигуры животных, стрелы, сцены охоты, относящиеся, по меньшей мере, к трем различным историческим эпохам: скифской (V-II вв. до н.э.), предтюркской (первая половина 1тыс. н.э.), древнетюркской (вторая половина I тыс. н.э.). Часть из них перекрывают друг друга и включают в композицию более ранние изображения.

Граффити, алтай, калбак-таш ii, древнетюркская эпоха, таштыкский стиль, сцены охоты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522094

IDR: 14522094 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Граффити на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II

Петроглифы местонахождения Калбак-Таш II, за исключением отдельных статей и упоминания в монографиях, остаются неопубликованными. Основной их массив относится к эпохе бронзового и раннего железного веков [Кубарев В.Д., 2007; 2010; Кубарев В.Д., Маточкин, 1992 и др.]. Именно на данном местонахождении впервые открыты петроглифы каракольской культуры, до недавних пор известные только по красочным росписям, выбитым рисункам и граффити на плитах погребальных сооружений Каракола [Кубарев В.Д., 1988]. Тем не менее среди наскальных рисунков Калбак-Таш II представлены яркие образцы изображений и сцен, созданных в древнетюркскую эпоху, а также в предтюркское время.

Комплекс петроглифов Калбак-Таш II находится на правом берегу р. Чуи, в 1,0–1,5 км от ее слияния с Катунью и в 10 км от местонахождения наскальных рисунков Калбак-Таш I. Петроглифы сосредоточены, в основном, в двух близлежащих пунктах:

-

1) на скальных останцах, протянувшихся каменной грядой поперек долины р. Чуи, в непосредственной близости к северу от полотна Чуйского тракта. Наскальные рисунки насчитывают 198

порядка 150 различных композиций. Местность носит название Чуй-Оозы;

-

2) у подножия и по склонам большой горы, в 0,3 км к западу от Чуй-Оозы. Общее число композиций не превышает 30.

В 1991 году В.Д. Кубарев предпринял сплошное копирование наскальных изображений этого петроглифического пункта. Однако копирование больших сцен разновременных граффити из-за сложности их обработки (больших размеров, налегания друг на друга, тонкости гравированных линий) тогда не было осуществлено. Именно эту цель и преследовали работы Чуйского отряда, возглавляемого автором статьи.

Среди прочих граффити была скопирована большая сцена, размеры которой составляют 2,0 × 1,5 м. Она выполнена на почти горизонтальной, сланцевой поверхности, слегка наклоненной к востоку и имеющей коричневый загар. Сцена находится в центральной части второго пункта комплекса Калбак-Таш II, так же как и подавляющее число других изображений и сцен, выполненных в технике граффити. Практически все изображения этой композиции представлены гравировками. Исключение составляют лишь небольшая одиночная фигура козла и три незаконченных рисунка, сделанных в технике точечной выбивки.

Сложность копирования заключалась не только в тонких, порой едва различимых гравированных линиях многих фигур, но и в признании гравировок в качестве единой сцены или композиции и, как следствие этого, целесообразности ее копирования целиком. Однако невозможность разделения этой композиции на отдельные, законченные части, пересечение ее почти по всей площади продольными и поперечными линиями, а также изображениями стрел, убедило в необходимости копирования этой композиции целиком. Оно происходило при помощи тонких водостойких маркеров на полиэтиленовую пленку с последующим уточнением изображений на месте, а также при помощи цифровых фотографий.

Итак, сцена включает в общей сложности около 30 фигур животных, преимущественно оленей и козлов. Многие из них налегают друг на друга, перечеркнуты продольными и поперечными линиями. Композиция включает изображения небольших «решеток», «кисточек», волнистых линий. Размер многих фигур животных достаточно большой и достигает 30–40 см. В центральной и северной частях композиции несколько достаточно крупных и статичных фигур оленей, часть из которых заштрихованы изнутри линиями. Рядом с одним из оленей изображена собака и непропорционально большая стрела с наконечником и оперением. Имеется схематичное изображение лучника. По-видимому, эти гравировки должны относиться к эпохе раннего железного века.

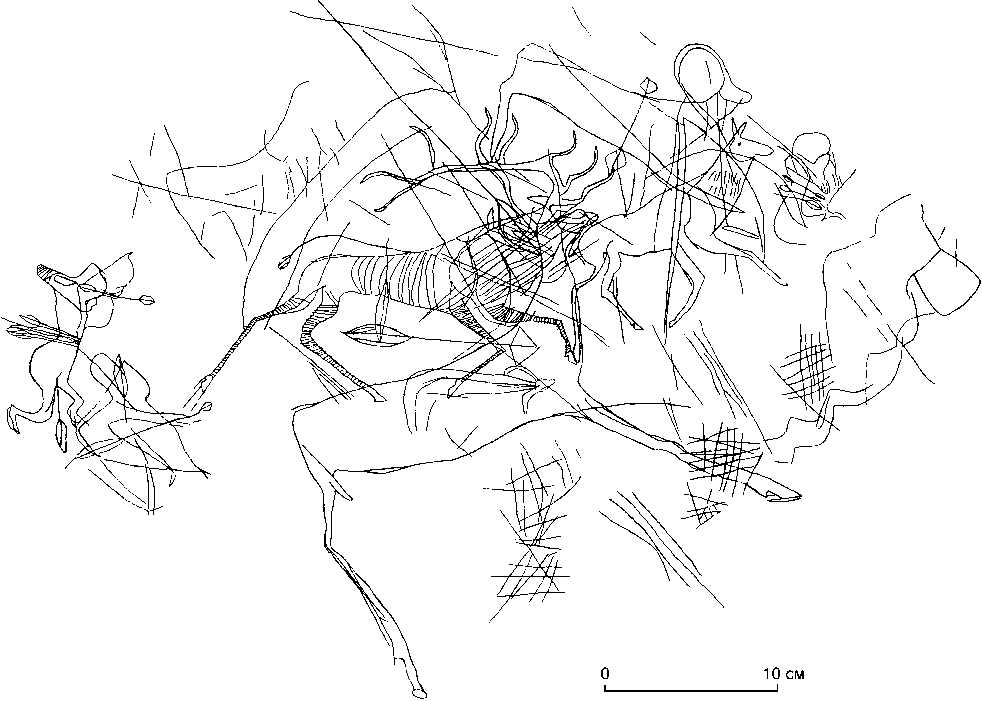

Особого внимания заслуживают изображения, выполненные в южной части композиции (рис. 1). В центре находятся две фигуры оленухи и оленя, бегущие друг за другом. Их фигуры выполнены очень реалистично и изящно. Они показаны бегущими, с четырьмя ногами. Ноги оленя заштрихованы короткими параллельными линиями, шерсть на теле воспроизведена резами, на голове – большие, раскидистые рога. У оленухи шерсть на шее также показана двумя рядами коротких, параллельных резов. Поверх оленя и оленухи позднее были выгравированы две схематичные фигуры козлов и оленя, на которых охотятся три лучника – сцена загонной охоты (рис. 1). Более поздние олень и козлы изображены с двумя ногами. Две стрелы

Рис. 1 . Сцена загонной охоты на оленя и козла древнетюркской эпохи, перекрывающая фигуры оленя и оленухи, выполненные в таштыкском стиле. Калбак-Таш II.

уже достигли своей цели – попали в оленя и козла. Таким образом, бегущие олень и оленуха были как будто включены более поздним художником в сцену загонной охоты.

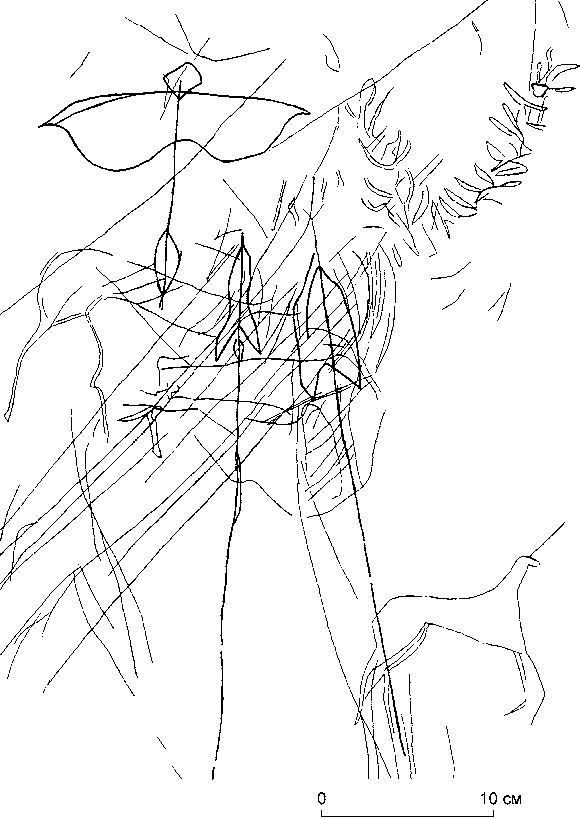

В нескольких сантиметрах от рассмотренной композиции расположен еще один блок изображений (рис. 2). Он включает в себя три фигуры животных, в одной из которых, судя по развесистыми и едва различимым рогам, угадывается олень. Две фигуры животных перечеркнуты многочисленными параллельными линиями. Любопытно, что именно в этом месте изображены наконечники двух стрел. Сами стрелы несоразмерно большие в сравнении с фигурами изображенных животных. Длина одной из них составляет порядка 53 см, что близко к длине реально использовавшихся в I тыс. н.э. стрел (70–80 см). Оперение древка стрелы приходится на первую из рассмотренных композиций, а наконечник – на вторую. Обращает на себя внимание ярусный наконечник стрелы и

Рис. 2. Фрагмент композиции с выгравированными фигурами животных, стрелами и луком. Калбак-Таш II.

свистунок (рис. 2). Чуть выше изображен натянутый лук и стрела.

Обращаясь к датировке рассматриваемых граффити, необходимо указать на то, что часть из них выполнена в первой половине I тыс. н.э., возможно ближе к ее середине, другая – в древнетюркскую эпоху (вторая половина I тыс.). Так, например, бегущие фигуры оленя и оленухи с воспроизведенными четырьмя ногами стилистически наиболее близки таштыкским гравированным изображениям на деревянных планках из склепа 1 на Тепсее [Грязнов, 1979, рис. 59–61], а также многочисленным наскальным граффити с территории Минусинской котловины [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. 23, 24, Миклашевич, Панкова, Мухарева, 2012, табл. VI и др.]. Они выполнены в т.н. таштыкском стиле.

Особый интерес вызывает воспроизведение ярусного наконечника стрелы (рис. 2), который, несомненно, должен рассматриваться как хронологический индикатор первой половины I тыс. н.э. Такие же ярусные наконечники стрел известны в гравировках на тепсейских планках [Грязнов, 1979, рис. 61, 3 ], в многочисленных таштык-ских граффити (см., напр.: [Леонтьев, Панкова, 2012, с. 24]).

Попытку выделить пласт петроглифов гунно-сарматского времени на Алтае предпринял В.И. Соёнов [2003а; 2003б, с. 23–25]. На мой взгляд, часть изображений, отнесенных исследователем к первой половине I тыс. н.э., вполне может быть датирована и древнетюркской эпохой. Тем не менее, В.И. Соё-нов справедливо отметил параллели в изображениях алтайских граффити с гравировками в таштыкском стиле с территории Минусинской котловины, а также в изображениях ярусных наконечников стрел как индикаторе гунносарматской эпохи.

Дата сцены загонной охоты, вырезанной поверх оленя и оленухи в таштыкском стиле, древнетюркской эпохой не вызывает сомнения. Она находит многочисленные аналогии как по стилю, так и по характерным реалиям среди других древнетюркских граффити Алтая.

В целом характеризуя эту большую разновременную композицию граффити из местонахождения петроглифов Кал-бак-Таш II, необходимо отметить, что за исключением одной, уже рассмот- ренной сцены загонной охоты и еще одной фигуры одиночного лучника, охотники на этой плоскости не воспроизведены, а изображенные фигуры животных поражены стрелами и перечеркнуты многочисленными линиями – вероятно, «убиты». Особенно бросается в глаза отдельное изображение натянутого лука и стрелы, несоразмерно большие в сравнении с животными стрелы, размер которых едва ли не приближается к размеру реально использовавшихся стрел (рис. 2). Примеры воспроизведения отдельных лука и стрел в раннесредневековых граффити Алтая довольно многочисленны и, в том числе, имеются они и в петроглифах Калбак-Таш I [Кубарев В.Д., 2001, табл. 31, 598]. Так не могут ли подобные гравировки иметь отношение к обрядам охотничьей магии, которая была призвана обеспечить успех в охоте? Можно предположить, что эти изображения, созданные в различные исторические эпохи, были близки и понятны последующим поколениям, дополнявшим своими сюжетами общую композицию.

Список литературы Граффити на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II

- Грязнов М.П. Таштыкская культура//Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. -Новосибирск: Наука, 1979. -С. 89-145.

- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. -Новосибирск: Наука, 1988. -173 с.

- Кубарев В.Д. Калбак-Таш II: Памятник наскального искусства Алтая//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. ХIII, ч. 1. -С. 282-287.

- Кубарев В.Д. История изучения святилища Калбак-Таш (Республика Алтай)//Древности Сибири и Центральной Азии. -Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2010. -№ 3.-С. 43-58.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -444 с.

- Кубарев В. Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. -123 с.

- Леонтьев Н.В., Панкова С.В. Петроглифы горы Георгиевской (таштыкские резные рисунки)//Памятники наскального искусства Минусинской котловины. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. -С. 5-27. -(Тр. САИПИ; вып. X).

- Миклашевич Е.А., Панкова С.В., Мухарева А.Н. Петроглифы горы Соснихи//Памятники наскального искусства Минусинской котловины. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. -С. 72-111. -(Тр. САИПИ; вып. X).

- Соёнов В.И. Петроглифы Горного Алтая гунно-сарматского времени//Древности Алтая. -Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2003а. -№ 10. -С. 100-107.

- Соёнов В.И. Археологические памятники Горного Алтая гунно-сарматской эпохи (описание, систематика, анализ). -Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2003б. -160 с.