Граффито № 25 из Софии Киевской: что мы знаем о покупке "Бояновой земли"?

Автор: Дробышева Мария Михайловна

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Письмо и книжность раннего Средневековья: Византия, Русь, Исландия

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Граффито № 25 из киевского Софийского собора содержит сообщение о том, что 30 января в неизвестный год «княгиня Всеволожа» купила «Боянову землю» в присутствии двенадцати свидетелей и отдала за нее семьдесят гривен соболей или семьсот гривен «драниц». Обнаруженная в 1964 г. С.А. Высоцким надпись сразу привлекла внимание исследователей, так как является одним из самых ранних древнерусских источников, зафиксировавших куплю-продажи земли. Несмотря на обширную историографию, ряд вопросов, связанных с изучением данного источника, остается нерешенным. В частности, нет единого мнения о датировке надписи. С.А. Высоцкий на основе палеографического анализа и исследования фонетических особенностей текста датировал граффито второй половиной XII в., а указанную княгиню отождествлял с вдовой Всеволода Ольговича, умершей в 1179 г. Б.А. Рыбаков же связывал покупку «Бояновой земли» со второй женой Всеволода Ярославича, смерть которой упоминается в летописях под 1111 г. В настоящей работе анализируются эти мнения и проводится новая внестратиграфическая оценка надписи, результаты которой, хочется надеяться, сделают одну из версий датировки граффито более обоснованной. Кроме того, в статье разбирается ряд проблем, касающихся списка свидетелей покупки, локализации «Бояновой земли», личности ее продавца или бывшего владельца, суммы сделки, самого факта записи купчей на стене кафедрального собора. Все это позволит систематизировать и уточнить, насколько это возможно, наши знания об этом источнике и покупке «Бояновой земли».

Софийский собор, граффити, настенные надписи, древняя русь, киев, эпиграфика

Короткий адрес: https://sciup.org/147246286

IDR: 147246286 | УДК: 930.2:003.072(470)?12? | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-130-145

Текст научной статьи Граффито № 25 из Софии Киевской: что мы знаем о покупке "Бояновой земли"?

Киевское граффито № 25 благодаря своему актовому содержанию является одним из самых известных древнерусских эпиграфических источников 2 . Этот текст вызывает у исследователей сразу несколько вопросов, которые с момента первой публикации неоднократно ставились в историографии, но так и не получили окончательного ответа. В настоящей работе предпринимается попытка систематизировать и уточнить наши знания об этом источнике, насколько это возможно.

Граффито было обнаружено после удаления масляной живописи XIX в. в середине прошлого века на фреске с изображением святого Онуфрия в южной галерее киевского Софийского собора, на высоте 2,1 м от уровня пола XI в. С.А. Высоцкий, занимавшийся исследованием киевских граффити, посвятил надписи отдельную статью [Высоцкий, 1964], текст которой без существенных правок позже был включен в первую часть подготовленного им корпуса софийских надписей [Высоцкий, 1966, с. 60–71]. Текст граффито был опубликован следующим образом: «Мc҃ цѧ ѥнарѧ въ 30, ст҃го Ип[оли]та, крила землю кнѧгыни Бо ꙗ ню Всеволожаа передъ сто҃ю Софиѥю, передъ попы, а т ꙋ былъ: попинъ Ꙗ кимъ Дъмило, Пателеи Стипъко, Михалько Нѣжьнович, Мих(аи)л, Данило, Марко, Сьмьюнъ, Михал Елисавиничь, Иванъ Ꙗ нъчынъ, Т ꙋ доръ То ꙋ быновъ, Иль ꙗ Копыловичь, Т ꙋ доръ Бързѧтичь; а передъ тими посл ꙋ хы к ꙋ пи землю кнѧгыни Бо ꙗ ню вьсю, а въдала на нѥи семьдесѧтъ гривьнъ соболии, а въ томь драниць семьсът ꙋ гривьнъ» [Высоцкий, 1966, с. 61].

Итак, в надписи сообщается о покупке «княгиней Всеволожей» некой «Бояновой земли» при большом количестве свидетелей и c зафиксированной суммой покупки. Когда это граффито было сделано? Можно ли идентифицировать упомянутых в нем лиц? Где находилась «Боя-нова земля»? Сколько она стоила? Наконец, почему данная покупка была зафиксирована на стене Софийского собора? Попробуем последовательно разобраться в этих вопросах.

Датировка надписи и идентификация покупательницы земли

На данный момент наиболее устоявшейся надо признать датировку граффито второй половиной XII в., предложенную С.А. Высоцким [Высоцкий, 1966, с. 60–71; Адрианова-Перетц, 1968, с. 14–15; Свердлов, 1976, c. 60; Рождественская, 1994, c. 19; Зимин, 2006, с. 45, примеч. 197; Котышев, 2006, c. 164–174; 2016, c. 138–141; Гайденко, 2013, c. 104–110; Каштанов, 2014, c.15; и др.]. С этой датировкой увязано отождествление упомянутой в надписи княгини с вдовой Всеволода Ольговича, единственной «Всеволожей княгиней», жившей в Киеве в обозначенный период. Известно, что она была дочерью великого князя Мстислава Владимировича, а в поздней Густынской летописи сообщается ее имя – Мария. Надпись в таком случае должна датироваться до 1179 г., года смерти княгини [Высоцкий, 1966, с. 70].

Альтернативная точка зрения была высказана Б.А. Рыбаковым, который предложил датировать надпись рубежом XI и XII вв., а «княгиней Всеволожей» считать вдову князя Всеволода Ярославича [Рыбаков, 1972, с. 415–417]. Ряд исследователей сочли эту датировку предпочтительной [Горский, 1989, с. 110–111, примеч. 25; Никитин, 1992, с. 350–369; 2001, с. 389–404; Щапов, 1989, с. 130; Пушкарева, 1989, с. 235, примеч. 47; Марголина, Корниенко, 2012, с. 41– 42; Марголіна, Корнієнко, 2012, с. 273–274; Корнiєнко, 2014, с. 151–154; 2018, с. 414–416; Ха-майко, 2015, с. 237–238].

Не ограничившись палеографическим анализом, и С.А. Высоцкий, и Б.А. Рыбаков приводили дополнительные аргументы в пользу своих версий. Для первого аргумент был связан с наблюдением над поведением редуцированных в тексте надписи. С.А. Высоцкий отмечал, что ь и ъ уже не находятся в безударных слогах («кнѧгыни», «Всеволожаа»), но сохраняются в сильных позициях («Дъмило», «Бързѧтич»). Во многом на основании утверждения об окончательном падении редуцированных в южнорусских землях во второй половине XII в. ученый, по всей видимости, и датировал надпись, поскольку проведенный им палеографический анализ не давал четкого результата [Высоцкий, 1966, с. 67–69]. Но данный аргумент нельзя признать решающим, поскольку именно в словах «кнѧзь» и его производных, а также в словах на «вс-» отражается орфографическая традиция пропуска еров, отмечаемая в русских церковнославянских рукописях, более ранних чем середина XII в. [Успенский Б.А., 2002, с. 136–137]. Кроме того, даже в приведенном С.А. Высоцким примере с сохраненным редуцированным в сильной позиции («Дъмило») ъ как раз находится в безударном слоге в слабой позиции. Единственный безусловный случай отсутствия слабого редуцированного в надписи отмечен в слове «драниц» (производное от дьрати), которое известно только по данному источнику, а поэтому как-либо прокомментировать эту ситуацию сложно. Подытоживая, надо сказать, что фонетические особенности граффито, где, кроме указанных случаев, редуцированные в слабых позициях сохранены («Дъмило», «Стипъко», «Михалько», «Н^жьнович[ь]», «Сьмьюнъ», « Я нъчинъ», «вьсю», «въдала»), скорее свидетельствуют о раннем происхождении надписи.

Б.А. Рыбаков обратил внимание на специфические женские «патронимы» у двух послухов - «Елисавиничь» и «Янъчинъ». По мнению ученого, они являлись духовниками княгини Олисавы, матери Святополка Изяславича, и Янки, дочери Всеволода Ярославича [Рыбаков, 1972, с. 415–417]. Этот аргумент с некоторыми оговорками, о которых речь пойдет дальше, нужно признать сильным, поскольку если определение «Янъчинъ» еще можно объяснить, предположив, что упомянутый священник Иван служил в Янчином монастыре, который основал Всеволод Ярославич и в котором первой игуменьей стала его дочь Анна (Янка)3, то правдоподобных версий объяснения атрибута «Елисавиничь» не усматривается. Имя Олисавы (Елизаветы) стало известно из другого киевского граффито, № 27: «Г(оспод)и, помози рабѣ своеи ОлисавЪ, Стоплъчи ма[т]ери, русьскыi кънлгыни...» [Высоцкий, 1966, с. 73-80]4. О ее смерти без упоминания имени сообщается в летописи под 1107/8 г. (ПСРЛ, т. 2., стб. 259), а о смерти Янки – под 1112 г. (ПСРЛ, т. 2., стб. 273–274). Соответственно, временем написания граффито Б.А. Рыбаков считал период вдовства Всеволожей княгини, но до смерти Олисавы в 1107/8 г. Ученый не исключал возможности и более ранней датировки граффито, если супруга Всеволода Ярославича могла выступать в качестве самостоятельного юридического лица еще при жизни мужа [Рыбаков, 1972, с. 415–417]. Палеографическая же оценка, проделанная Б.А. Рыбаковым, базируется на выборочном анализе начертаний букв ж, ч, в и е. Для сравнения ученым были использованы только опубликованные им же в «Русских датированных надпи- сях» другие киевские граффити второй половины XI – самого начала XII в. [Рыбаков, 1964]. Поэтому результаты палеографического анализа граффито № 25, проведенного Б.А. Рыбаковым, нельзя считать убедительными.

Сейчас для датировки древнерусских надписей эпиграфистами используется метод вне-стратиграфической оценки, разработанный А.А. Зализняком на материале берестяных грамот. Апробируя эту методику на эпиграфических источниках, А.А. Зализняк выбрал семь надписей, и среди них – киевское граффито № 25. То ли не зная о датировке Б.А. Рыбакова, то ли предпочитая ей точку зрения С.А. Высоцкого, ученый обозначил стратиграфическую дату надписи «вероятно, до 1179 г.» (год смерти вдовы Всеволода Ольговича), а проведенное им внестрати-графическое исследование позволило датировать граффито № 25 1120–1200 гг. с предпочтением периода 1160–1180 гг., что подтвердило успешность применения данного инструмента для определения времени создания граффити [Зализняк, 2004b, c. 239].

Поскольку в работе А.А. Зализняка не приводилась датирующая матрица для граффито № 25, мной была предпринята попытка составить ее заново. Но результаты оказались совсем другими.

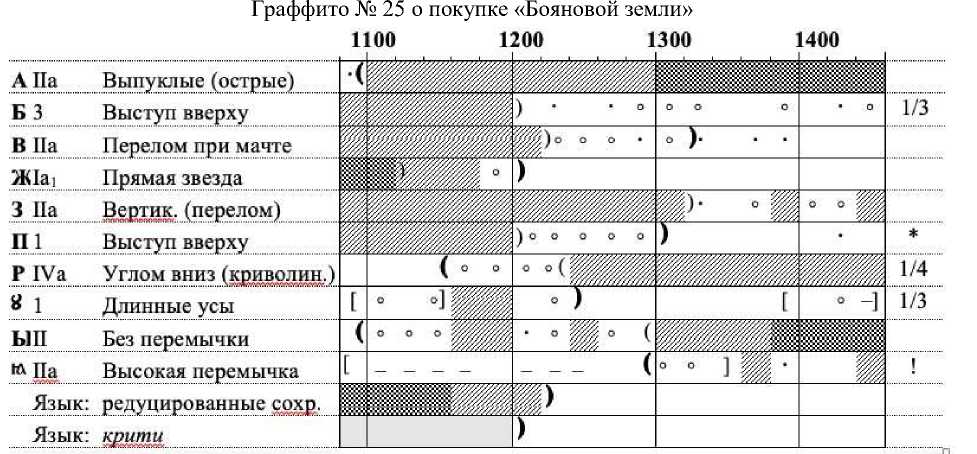

Таблица 1

Наличие ꙗ с высокой перемычкой не согласуется с хронологической точки зрения с показаниями значительного числа строк датирующей матрицы; поэтому можно предположить случайное отклонение. Неподатливостью штукатурки в месте прочерчивания округлой петли у р надо объяснить появление в ряде случаев р типа 4а, т.е. криволинейная углом вниз (3 случая из 12), и в одном случае (из 13) выступа у п. В остальном, исходя из этой матрицы, основным датирующим интервалом для граффито является довольно широкий период – 1100–1200 гг. Графика звездообразной ж могла бы позволить сузить предпочтительные рамки датировки до 1100–1120 гг., но, согласно автору методики, для источников периода более раннего, чем XII в., и более позднего, чем XIV в., предложенная им методика датировки из-за малого количества берестяных грамот, относящихся к этим периодам, не обеспечивает высокую точность определения времени создания источника [Зализняк, 2004b, c. 239]. Поэтому учитывать этот единственный ограничивающий сверху предпочтительный период датировки надписи было бы слишком смелым шагом.

Но почему результаты этой внестратиграфической проверки оказались отличными от результатов А.А. Зализняка? Чем можно объяснить такое несовпадение полученных данных? Отчасти ответ нашелся в одном из документов личного архива ученого, в котором были указаны все учтенные им датирующие признаки 5 . Помимо использованных мной А.А. Зализняк учел еще два.

Таблица 2

Дополнительные датирующие признаки граффито № 25 о покупке «Бояновой земли»

|

11 |

00 |

1200 |

1300 |

14 |

00 |

|

— Петли Ъ, Ь, Б, Ѣ обычно мал. ° |

° |

° ° ) |

|||

|

— Петли Ъ, Ь, Б часто под строкой |

) ° ° ° ) |

° |

|||

Если петли у некоторых б и ъ с некоторой натяжкой действительно можно назвать маленькими, и учесть это при определении датировки надписи (сузив, таким образом, временные границы до 1100–1180 гг.), то относительно «проваливаний» под строку ъ, ь, б сам же А.А. Зализняк замечает, что они «неяркие». На мой взгляд, данный признак в граффито № 25 совсем не выражен, и его не стоит включать в матрицу.

В документе итоговой датировкой данного граффито является «1100–1180, предпочт. 1100–1160». К сожалению, нельзя сказать, почему эти хронологические рамки отличаются от попавших в публикацию «1120–1200, предпочт. 1160–1180» [Зализняк, 2004b, c. 239] и чем именно руководствовался А.А. Зализняк, предлагая эту датировку.

Еще одним способом выяснения времени написания граффито является внестратиграфи-ческий анализ надписей, находящихся вокруг граффито № 25. Как заметил С.А. Высоцкий, процарапанное ниже записи о купчей граффито № 26 «Къснѧтинъ, Къснѧтинь отрокъ» было сделано раньше записи о «Бояновой земле». Писавший текст купчей в нижней части надписи уменьшает междустрочный интервал, как будто пытаясь уместить ее в пространство, которое закрывает граффито № 26 [Высоцкий, 1966, с. 62–64]. Если бы эта надпись датировалась серединой XII в. или более поздним временем, то это можно было бы признать дополнительным аргументом в пользу идентификации «княгини Всеволожей» с вдовой Всеволода Ольговича. Но выраженное сохранение слабых редуцированных, а также треугольные засечки на т, наличие которых является датирующим признаком для периода до 1100 г. [Зализняк, 2000, с. 284], свидетельствуют о раннем времени создания этой надписи 6 . Рисунки двух колосьев (?) и креста с подписями «IC XC» и «НИКА» тоже были сделаны раньше, чем граффито № 25 (так как предпоследняя строчка надписи огибает их), но данных для их датировки недостаточно. На фотографии в публикации С.А. Высоцкого видно, что с одной стороны к граффито № 25 примыкают две надписи, не получившие номеров в корпусе: сделанное над крестом «Воинѧта» и находящееся выше «Г(оспод)и помози р(а)бу своему Георъги(-)». В новом корпусе киевских граффити В.В. Корниенко объединил их в одну надпись под номером 25а и предложил читать следующим образом: «Г(оспод)и, помози рабу своему Георъге[ю] Нечуѣ[в]и, а грѣшън[ы] Воинѧта ѱ[алъ]» [Корнiєнко, 2018, с. 416–417]. Как кажется, этот текст тоже оказался на фреске с изображением святого Онуфрия раньше, чем граффито о «Бояновой земле». Но изучение палеографии этих надписей дает возможность выявить лишь широкие рамки датировки: до 1200 г. Дополнительно в качестве удревняющего признака можно указать на наличие слабого редуцированного в молитвенной записи.

Таким образом, все доводы С.А. Высоцкого в пользу датировки надписи второй половиной XII в. не прошли проверку. Результаты новой внестратиграфической оценки надписи позволяют допустить оба варианта идентификации «княгини Всеволожей». Но догадка Б.А. Рыбакова о матчествах в именах свидетелей делает гипотезу об отождествлении покупательницы земли и вдовы Всеволода Ярославича более обоснованной.

Всеволод Ярославич, женатый в первом браке на дочери Константина IX Мономаха, не позднее 1069 г. женился во второй раз. В Хлебниковском списке «Повести временных лет», в приписке к сообщению о смерти его второй супруги 7 октября 1111 г., указывается, что ее звали Анной (ПСРЛ, т. 2, стб. 273, примеч. 14). Не так давно Н.В. Хамайко выдвинула гипотезу об атрибуции группы женских древнерусских печатей с именем Мария именно этой княгине, принявшей после смерти мужа в 1093 г. монашество в Андреевском (Янчином) монастыре [Хамай-ко, 2015]. В 1097 г. вдова Всеволода Ярославича помогла в урегулировании серьезного политического кризиса, участвуя в переговорах между действующим великим князем Святополком Изяславичем и своим пасынком Владимиром Мономахом, который, как указывается в летопи- сях, почитал ее как мать (ПСРЛ, т. 2, стб. 237–238). Этот эпизод свидетельствует о том, что и после смерти мужа княгиня продолжала принимать активное участие в жизни Киева.

О свидетелях купли

Одним из аргументов в пользу ранней датировки граффито стали определения «Елисави-ничь» и « Я нъчинъ» при именах двух послухов, которых, напомню, Б.А. Рыбаков считал духовниками княгинь Олисавы, матери Святополка Изяславича, и Янки (Анны) Всеволодовны. По наблюдениям Ф.Б. Успенского, суффиксы -ов- / -ин- могли использоваться, в частности, для указания на принадлежность к «дому такого-то», объединяющему членов дружины, слуг, женщин, детей и младших родственников конкретного лица [Успенский Ф.Б., 2002, c. 90–91]. Кажется, Иван и Михаил обозначены свидетелями купли именно как представители своих княгинь и совсем не обязательно являлись их духовниками. Были ли при этом все свидетели представителями разных сторон (продавца, покупателя или собственно свидетелей), как было предложено А.Л. Никитиным [Никитин, 2001, c. 395], вопрос неясный.

В начале же списка имена идут без отчеств 7 (за исключением Михалька Нѣжьновича). А.Л. Никитин считал, что это является «указанием … на целибат («неженович» = «неженатик»), который в то время допускался православной церковью» [Никитин, 2001, c. 395]. Однако ѣ в надписи не смешивается с е, да и с точки зрения словообразования эта трактовка не кажется убедительной. Следует думать, что мы имеем дело с патронимом, образованным от имени Нѣжьнъ, уменьшительная форма которого представлена в берестяной грамоте Звен. № 2, адресованной «ко Нѣжьньцю» [Зализняк, 2004a, c. 346–347].

В интерпретации текста С.А. Высоцкого Яким имеет прозвище Дмило, а Пателей – Стип-ко [Высоцкий, 1966, с. 64]. А.Л. Никитин разделяет Якима и Дмилу, Пателея и Стипку, считая, что это имена разных людей [Никитин, 2001, c. 395]. Относительно Дмила однозначный ответ дать сложно. Вокруг родственного ему имени Дъмъка, которое носил новгородский писец, оставивший запись в Милятином евангелии, давно ведутся споры, является ли оно мирским или уменьшительной формой какого-нибудь христианского имени (например, Дмитрия) [Гиппиус, 2007, c. 40, примеч. 22; Столярова, Каштанов, 2010, c. 200–202]. Во втором случае надо было бы признать, что Яким и Дмило – два разных человека, но данных для этого, к сожалению, нет. Пателей же с высокой степенью вероятности является производным от Пантелеймона, а Стипъко – от Степана. Имя еще одного свидетеля, Михаила, зафиксировано очень своеобразно – сокращением «МИЛ» с выносной х, в то время как «Михалько Нѣжьнович(ь)» и «Михал(ъ) Елисавиничь» написаны полностью. Вероятно, автор после написания «Михалько Нѣжьно-вич(ь)», перейдя на новую строку, начал повторять это имя, но, осознав ошибку, перешел к написанию имени Данило, поставив наверху уже процарапанного буквосочетания перечеркивающий знак. В таком случае «Мих(аи)ла» не следует считать еще одним послухом.

И по этой версии, и по мнению С.А. Высоцкого, число свидетелей равнялось двенадцати. Известно, что в 15-й статье Краткой Правды упоминается «изводъ пред 12 моужа», призванный рассматривать долговые споры (Правда Русская, 1940, с. 79). В XI в. 12 мужей входили в общинный суд, но с распространением княжеского суда эта практика трансформировалась в простое использование двенадцати свидетелей при фиксации правоотношений, как это, например, указывается в договоре Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами в 1189–1199 гг. (Памятники русского права, 1953, с. 130) [Чебаненко, 2016, с. 112–113]. Поэтому перечисление именно такого количества свидетелей в надписи не должно нас удивлять.

В завершение рассуждений о послухах скажу, что стоящее перед именем первого свидетеля дополнение «попинъ» заставило ряд ученых видеть в нем епископа [Высоцкий, 1966, с. 65], «выходца из попов» [Адрианова-Перетц, 1968, с. 14–15] и протоиерея [Никитин, 2001, c. 395]. Скорее всего, первым в списке свидетелей действительно указывается самый старший и уважаемый из 12 послухов. Но, как кажется, идущее рядом с его именем дополнение «попинъ» в нашем случае – просто синоним слова «попъ» [Срезневский, 1902, стб. 1191].

Где находилась «Боянова земля»?

Попытки связать Бояна, упоминаемого в «Слове о полку Игореве», и «Боянову землю» из граффито присутствуют во множестве исследований [Адрианова-Перетц, 1968, с. 14–15; Рыбаков, 1972, с. 415–417; Высоцкий, 1985, с. 208–210; Никитин, 1992, с. 350–369; 2001, с. 389–404; и др.]. Но, как уже много раз отмечалось, данное имя имело широкое распространение в южно- славянских землях, а кроме того, встречается в новгородских берестяных грамотах № 509, 516 и 526, в псковской рядной Тешаты и Якима, в названии древненовгородской улицы «Бояня улъка» и топонимах Бояницы, Боянщина [Зализняк, 2004a, с. 360–361].

Долгое время никаких правдоподобных версий местонахождения «Бояновой земли» не выдвигалось. Но примерно через 20 лет после первой публикации надписи С.А. Высоцкий вновь вернулся к этому вопросу, изучив сообщение Ипатьевской летописи о приходе Всеволода Ольговича в 1139/40 г. к Киеву и устроенном им пожаре в Копыревом конце. Переписчик Ермолаевского списка (XVIII в.) на полях к этому сообщению оставил комментарий «Копиревъ конецъ оу Кiевѣ на Боюнiи» (ПСРЛ, т. 2, прил. Разночтения из Ермолаевского списка, с. 82), что, по мнению исследователя, означает на тот момент большую узнаваемость топонима «Бою-няя», чем топонима «Копырев конец», локализация которого сейчас хорошо известна – он находился на северо-западной окраине Киева. Соответственно, топоним «Боюняя», согласно С.А. Высоцкому, обозначает более обширную территорию, включающую в себя и Копырев конец. В эту территорию могла входить земля, на которой расположен Кириллов монастырь, который стал семейной усыпальницей Ольговичей, и где в 1179 г. была похоронена создательница главного собора монастыря. По мнению С.А. Высоцкого, вдова Всеволода Ольговича купила землю под строительство Кириллова монастыря, и именно эта сделка отражена в тексте граффито [Высоцкий, 1985, с. 209–210]. Данная версия нашла поддержку в некоторых последующих работах [Котышев, 2006, 2016; Гайденко, 2013].

По замечанию Н.В. Хамайко, «на Боюніи» в данной приписке Ермолаевского списка есть всего лишь не понятое переписчиком (или издателем?) «на болонiи», то есть имеется в виду не что иное, как Оболонь, которая в летописях обозначается как «болониѥ» (низменное поречье, покрытое травой). Копырев конец находился на северной окраине города, по дороге на Вышго-род, где заканчивается Подол и начинается Оболонь, поэтому его локализация и была так обо-значена 8 .

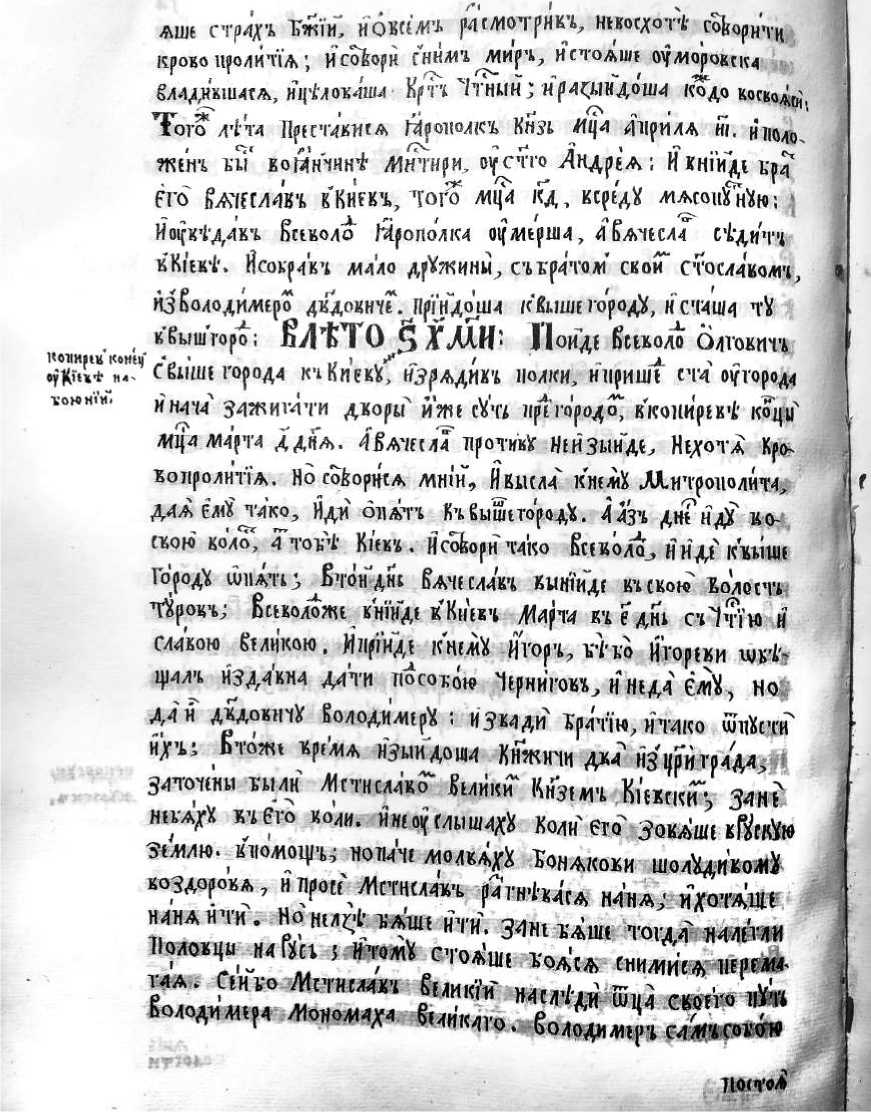

Для проверки этой догадки запись была исследована в оригинале Ермолаевского списка (рис. 1). Спорный символ (или группа символов) здесь более похож на ю, хотя это могут быть и близко стоящие друг к другу ло (рис. 2).

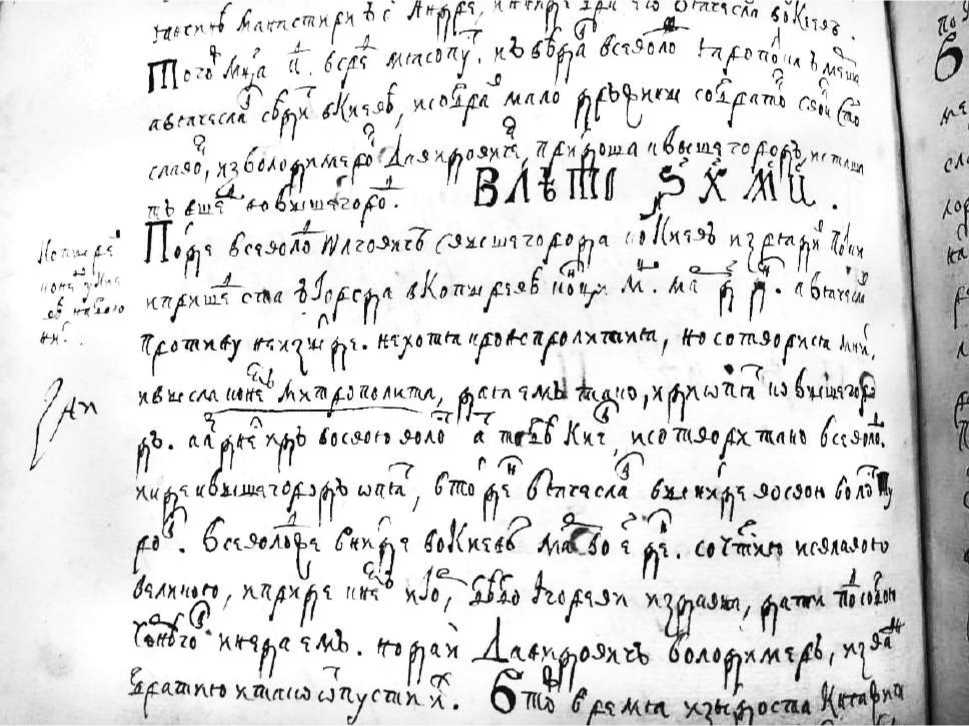

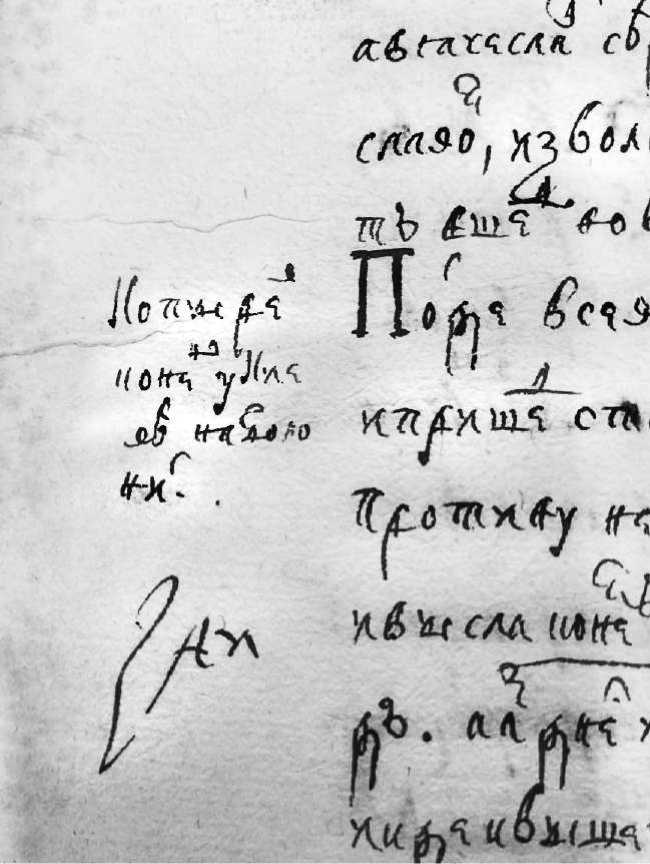

Родственным Ермолаевскому является список Яроцкого, который был переписан в 1651 г. в киевском монастыре Николы Пустынного и содержит такие же записи на полях, что и Ер-молаевский список (рис. 3). В искомом сообщении данного документа уже однозначно читается «на болонiи» (рис. 4).

Остается только констатировать, что надежных данных для понимания того, где находилась купленная княгиней «Боянова земля», у нас по-прежнему нет. Однако можно утверждать, что никакого отношения к надписи приписка о Копыревом конце не имеет и как аргумент в пользу поздней датировки рассматриваться не может.

Стоимость земли и ее продавец

Интерпретация последней части надписи № 25 вызвала у С.А. Высоцкого сложности из-за слова «драниц», которое встретилось в древнерусских источниках впервые. Им была предложена трактовка этого термина как «часть, кусок, отрезок, нечто отодранное от целого», а общий смысл заключительной части граффито понимался так, что княгиней была выплачена десятая часть суммы (70 гривен соболей) в казну храма (т.е. десятина), а общая стоимость покупки составила 700 гривен. Возможным вариантом трактовки С.А. Высоцкий признавал версию филолога А. Багмут, которая считала появление слова «драниц» результатом метатезы, а изначально слово должно было выглядеть как «дарниц», то есть имелся в виду дар, подарок [Высоцкий, 1966, с. 64–66]. Позже С.А. Высоцкий предложил другую идею, связав неизвестное слово из граффито с упоминаемыми в русско-ганзейских документах «тройницами» – связками из трех меховых шкурок и увидев в начальном дра- передачу немецкого drei [Висоцький, 1974, с. 13; Высоцкий, 1976, с. 222–225].

Awe стрл^ч Twm, нови ага рлсмотрнкх, нносдот! соко^ц кроко iifomiA; ИсоЬорн сннт мирч, исподни оулюро^щ €Л4ДНКШ4ГА, НЦ1Л0К4ЦЫ КрП ЧТНМН ; Нр4{МНД0Ш4 ICO До Koaq^L Чего 4iw IlfHWMtA Мроколо Кн?1 flip Кирилл Й. ниодо пинг км комипик^ АМирм, о^тго Яндре а ; Н книце крл fro taum KKHFKVW* ^ йд, Ktf^ ^асоЛи; Йо^к’Гдлкч Биколо Мрополкл отмерим, лБашлГ с!дйчд кКцк!. Исокр/кч МАЛО ДЕТКИНЫ, «КИТвЖ свои" СТОСтолн, ЙзСолодИЛПро ДКДОшГ. Пр1НД0Ш4 К &1Ш£ ГОроДУ, НС'МШ4 тУ . , «Wr.fi; ШТО § гад Поиде Биколо Олтокип

ВОПИЯЛИ К*№1* • • , X „ * - Л г „

4Kiu+M. СК11Ш1 ГОрОДА ИЧКИЕКУ, И^АДИИ ПОЛКИ, Н1|рИШ1 СТА ОуТОродл

ИНДМ ^Д^ИГАТИ ДКорц' Йип Лт* И|И городе^ KKOHKpiK'i КОфГ МЦ4 лмртл ДДНА. 4&МГМ4 Против Н(ИЗЫНДЬ Ht/OTA Кр<ь КоПрОЛНТ1А. HocokopHtA лм'н, Акшлд KH(AtX ЛЛичроиолитл, Д4А ел^' тлко. Иди ОЛАТ! Кт. бышсгородХ. 4дзч днГ ндХ МОСКОЙ коло, ^TOK’t Klffc'i . НсоЬорИ WO KffMOX^ НИД? KWUU Городу Ш11АПЧ5^4ОНДМ Башам кижидс киком Еологв Т^роки Всиоложг КН1'^ MAfu кхеди! сПЙю и СЛ4КОМ Уликою. Ипрпф кнежУ Игорх, m-о Игорей wi-Чмл'1 нзл/кн. д/ти nocoxow lifmiron, над.) ёлУ, но Л4 н лиломнчХ болодш^: МЭДди Sfrii«,iiwo wuXenT VIS Ктожг Ч1«д адшцмм Л™ А^йз'ийийм зигота» шик Лпжшо Кин™ Kfo^ fl^- hi»XX «чего кода, нм^имш^ Кода'его'30«АШ!«(Ы» зыми. оомоцп; нопЛ даммхИ Конакоки шоДиго** козло,.»*, нлГои Жстадаи. firrhitA кина; мад| mA н'гк. н» «>Ч* «А» яти. зин; ъ-аш« toW' тти Полот ни Гш ! «МД СТО^, «оХ.А ™,ЛИ(А Т4А. Сто Atmwn Бии,^ ~

Солода Лойол лХл ЬЛзго. «олтдарчи^тей»

цмгй

Рис. 1. Лист 100 об. Ермолаевского списка Ипатьевской летописи (РНБ, F.IV.231)

Копира кwtii ОуХ1^^ Ч4> •KOWHIYb

се

ин

Рис. 2. Запись на полях листа 100 об. Ермолаевского списка Ипатьевской летописи (РНБ, F.IV.231)

Рис. 3. Лист 80 об. списка Яроцкого Ипатьевской летописи (БАН, 21.3.14)

Рис. 4. Запись на полях листа 80 об. списка Яроцкого Ипатьевской летописи (БАН, 21.3.14)

Наиболее правдоподобным в данный момент кажется другое объяснение. А.В. Назаренко предложил считать упомянутые в надписи «драницы» связкой стертых беличьих шкурок с княжеской пломбой, которые упоминал в своем сочинении о путешествии в славянских землях Абу Хамид ал-Гарнати9. То есть Боянова земля была куплена за 700 таких гривен, приравненных к 70 «гривен соболей». В результате сравнения со сведениями из других источников А.В. Назаренко устанавливает, что 1 гривна драниц равнялась 1 южнорусской гривне-сорочку XI в., соответствовавшей 81,86 г серебра [Назаренко, 1996, с. 70–71; 2001, с. 206]. Если согласиться с данными рассуждениями, то несложные расчеты покажут, что «княгиня Всеволожа» купила «Боянову землю» за 57,3 кг серебра, что, несомненно, было очень ценным приобретени- ем10

.

Отсутствие имени продавца в надписи, которое обязательно должно присутствовать в акте, Д.М. Котышев объясняет нахождением покупаемой земли в собственности киевской городской общины [Котышев, 2006, с. 174]. Если продолжить эту мысль, то аналог этому можно найти в грамоте Изяслава Мстиславича Пантелеймонову монастырю на село Витославлицы и другие земли, где в формулировке дарения имеется синтагма «испрашавъ есми у Новагорода» (Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949, с. 141). По замечанию Б.Д. Грекова, это уточнение свидетельствует о том, что, хотя Пантелеймонов монастырь и получил дар по инициативе князя, фактически земля находилась в распоряжении новгородского веча [Греков, 1929, с. 20].

Б.А. Рыбаков осторожно предполагал, что самого Бояна к моменту сделки уже не было в живых, но в названии земли сохранилось его имя. После смерти владельца земля стала выморочной, и тогда она была куплена вдовой Всеволода Ярославича [Рыбаков, 1972, с. 417].

А.Л. Никитин, не признавая отсутствия указания на продавца в этом эпиграфическом акте, предлагал отрезок текста «крила землю кнлгыни Бо й ню Всеволожаа» понимать как «княгиня Всеволодова сторговала землю княгини Бояновой». Самого же Бояна исследователь видел болгарским князем, обосновавшимся в Киеве в середине XI в. [Никитин, 1992, с. 356–361], что трудно подтвердить или опровергнуть. Относительно же перевода фразы, сделанного А.Л. Никитиным и поддержанного В.В. Корниенко [Корнiєнко, 2018, с.415–416], надо сказать, что перед нами типичный пример нарушения так называемого «принципа проективности», которое нередко встречается в берестяных грамотах и летописях. Оно обусловлено общим правилом построения разговорной речи, согласно которому сначала сообщается главное, а потом добавляются уточнения. В этом отношении фраза вполне аналогична примеру из статьи Новгородской I летописи 1128 г., приводимому исследовавшим данное явление А.А. Зализняком: «и кнзь полотьскыи оумре Борисъ Всеславиць и Завидъ посадникъ новгородьскыи оумре Дъмит- ровиць» [Зализняк, 2004a, с. 189–190]. В граффито № 25 для автора было первоочередным зафиксировать, что княгиня купила землю, а потом он начал вносить дополнения: землю – «Бо-яню», княгиня – «Всеволожаа». Что касается идеи различать семантику крити и купити, то глагол крити, уже несколько раз встретившийся в берестяных грамотах и в других письменных источниках, как кажется, достаточно изучен, чтобы понять, что значение «сторговаться», предлагаемое А.Л. Никитиным, к нему не подходит (см.: [Зализняк, 1986, с. 174–175]).

Почему данная покупка зафиксирована на стене Софийского собора?

Предположения о причинах появления граффито № 25 на стенах Софии Киевской высказывались самые разные. Так, П.И. Гайденко, поддержавший идею С.А. Высоцкого о покупке «Бояновой земли» для строительства усыпальницы Ольговичей в Кирилловом монастыре, обратил внимание на то, что граффито нанесено на фреску с изображением святого Онуфрия, с почитанием которого связывается традиция погребальных и поминальных обрядов [Гайденко, 2013, с. 105]. В другой работе исследователь и его соавтор Т.Ю. Фомина рассматривают надпись о «Бояновой земле» как источник по правовому положению церковной собственности в домонгольской Руси, предполагая, что надпись отражает практику фиксирования дарений или сделок, связанных с церковью на Юге Руси, где, по мнению авторов работы, церковное имущество не обладало достаточной защитой и неприкосновенностью, а потому сделка нуждалась в дополнительном подтверждении и обнародовании [Гайденко, Фомина, 2011, с. 40]. С. Фраклин ранее высказывал сходную мысль, считая, что в граффито № 25 не надо видеть реальный документ, зафиксировавший сделку, поскольку это лишь публичное заявление одной из сторон о покупке земли [Franklin, 1985, p. 24–25]. Этим, вероятно, и можно объяснить отсутствие упоминания продавца в надписи.

Пытаясь объяснить феномен купчей на стене собора, Д.М. Котышев приводит 14-ю статью Псковской судной грамоты, упоминающей о возможности хранения завещаний в городском архиве, который находился в кафедральном Троицком соборе. Исследователь подытоживает: «в обоих случаях гарантом сделки выступает причт собора: в первом случае клиром киевского Софийского собора фиксируется еще устная сделка, во втором, клиром псковского Троицкого собора – уже письменная» [Котышев, 2016, с. 141]. Похожие идеи еще раньше высказывались Я.Н. Щаповым, отмечавшим, что пергаменного экземпляра этого акта, скорее всего, не существовало [Щапов, 1989, с. 106–107].

Фреска с изображением святого Онуфрия в Софийском соборе, где находится граффито № 25, – самая заполненная надписями разного рода, что отчасти можно объяснить хорошей освещенностью этой фрески и ее нахождением рядом с входом в храм. По предположению С.М. Михеева, возле этой фрески после службы собирались дружина и дьяки, ожидавшие выхода князя из лестничной башни, по которой он поднимался на хоры11. До недавних находок крупных поминальных надписей в Георгиевском соборе Юрьева монастыря и церкви Благовещения на Городище купчая о «Бояновой земле» около пятидесяти лет оставалась рекордсменом среди древнерусских настенных граффити по количеству строк. Столь большая и аккуратно процарапанная надпись, конечно, не могла быть сделана без санкции клириков собора. Мы не можем сказать наверняка, какие события спровоцировали такую фиксацию купли-продажи земли, но граффито должно было бросаться в глаза и простым прихожанам, и приближенным к княжеской семье, и самим князьям. Сделка же, будучи записанной на стене храма, получала сакральную гарантию в виде санкций в отношении возможных нарушителей, подразумеваемых самой формой ее фиксации. Этим же объясняется нахождение граффити делового характера на стенах других древнерусских храмов, о которых речь пойдет в другой работе.

Список литературы Граффито № 25 из Софии Киевской: что мы знаем о покупке "Бояновой земли"?

- Адрианова-Перетц В.П. "Слово о полку Игореве" и памятники русской литературы XI-XIII веков. Л.: Наука, 1968. 202 с.

- Висоцький C.O. Деякi питання iсторичноï iнтерпретацiï софiйських графiтi // Археологiя. 1974. Вип. 14. С. 3-14.

- Высоцкий С.А. Надпись о Бояновой земле в Софии Киевской // История СССР. 1964. № 3. С. 112-117.

- Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Киев: Наукова думка, 1966. 238 с.

- Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI-XVII вв.). Киев: Наукова думка, 1976. 455 с.