Графическая модель оценки конкурентоспособности предприятия

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам оценки конкурентоспособности предприятия. Автором рассмотрены основные характеристики категории и предложена ее структура. На основании данной структуры автором сформирована графическая модель оценки конкурентоспособности, с использованием которой предприятие может проводить стратегическое управление собственной конкурентоспособностью.

Конкурентоспособность, предприятие, модель, оценка, управление, продукция, деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147155502

IDR: 147155502 | УДК: 658.155.012.7

Текст научной статьи Графическая модель оценки конкурентоспособности предприятия

Для построения модели оценки конкурентоспособности в первую очередь важно определиться с тем, какое значение вкладывается в термин «конкурентоспособность предприятия», так как определений, акцентирующих внимание на разных его аспектах, достаточно много.

Категория конкурентоспособности предприятия сложна и диалектична по своей структуре. На наш взгляд, неотъемлемыми и взаимодополняющими характеристиками конкурентоспособности предприятия являются следующие.

-

1. Единство относительной и абсолютной составляющих.

-

2. Единство внутренней и внешней составляющих.

-

3. Единство долгосрочного и краткосрочного аспектов.

-

4. Единство реального и потенциального аспектов.

-

5. Единство характеристик продукции и деятельности.

Очевидно, что в условиях рынка предприятие не может рассматриваться «вне контекста», а следовательно, и его конкурентоспособность должна быть измерена относительно предприятий-конкурентов, однако в условиях высокой изменчивости текущего «рыночного контекста» большое значение приобретает абсолютная составляющая конкурентоспособности предприятия, так как относительная может быстро устаревать и терять актуальность, а значит может быть подвержена частым переоценкам, что приводит к частичной потере информативности показателя. Например, в таком случае невозможно оценить динамику характеристик собственно предприятия, а возможно судить лишь о динамике его положения среди конкурентов, которая может быть вызвана изменениями как самого предприятия, так и внешних факторов. Оценка конкурентоспособ ности предприятия должна отражать, во-первых, насколько предприятие успешно по сравнению с конкурентами (относительная составляющая) и, во-вторых, насколько предприятие успешно достигает планируемых показателей по собственным характеристикам (абсолютная составляющая).

Для целей оценки конкурентоспособности сфера влияния внутренней составляющей традиционна - она включает в себя все характеристики, зависящие исключительно от предприятия, на которые предприятие может воздействовать и которые может прогнозируемо изменять по своей воле. Сфера же влияния внешней составляющей при оценке конкурентоспособности предприятия несколько отлична от традиционной, так как она оказывается не снаружи предприятия, а на стыке внешних и внутренних факторов деятельности, то есть по сути отражает возможности предприятия (носителя внутренних факторов) взаимодействовать со средой (внешними факторами). Это вполне закономерно и объяснимо, так как конкурентоспособность - это, прежде всего, характеристика предприятия, хотя и в условиях внешней среды, поэтому отдельная оценка исключительно внешних факторов не является обязательной и может существенно «утяжелить» модель.

В свете высокой изменчивости рыночной ситуации, а также стремления предприятий быть не просто прибыльными, но и как можно дольше сохранять прибыльность, немаловажным при оценке конкурентоспособности становится временной аспект. Действительно, конкурентоспособное предприятие должно быть успешно не только сейчас, но и в обозримом будущем, иначе его «способность конкурировать» может быть поставлена под вопрос.

Под реальным аспектом мы понимаем реализованную или проявленную на текущий момент успешность предприятия, а под потенциальным - возможности предприятия по укреплению своего положения на рынке и наращиванию конкурентоспособности в будущем. И тот, и другой аспект в равной степени важны при оценке конкурентоспособности предприятия, так как при низком уровне реализации высокого потенциала предприятие оказывается в таком же невыгодном положении, как и в условиях высокой реализации низкого потенциала.

Эта особенность может показаться не настолько очевидной как предыдущие, однако при внимательном рассмотрении категории конкурентоспособности предприятия все сомнения отпадают. Каждое предприятие, действующее на рынке, упрощенно можно охарактеризовать, ответив на два вопроса:

-

- что предприятие продает?

-

- каким образом предприятие продает?

То есть, по сути, весь процесс хозяйственной деятельности характеризуется через характеристику продукции предприятия и через характеристику организации деятельности предприятия. Такое разделение уместно и при оценке конкурентоспособности предприятия, причем развернутая характеристика каждой из предложенных позиций позволяет получить исчерпывающую информацию о конкурентоспособности. Очевидно, что нельзя отказаться от оценки ни одной из этих двух характеристик, потому что как бы хорошо ни была организована деятельность предприятия, если его продукция плоха, то не может быть и речи о его высокой конкурентоспособности. И обратная ситуация - в случае, если предприятие имеет в своем распоряжении высококачественную продукцию, однако не имеет достаточно эффективных механизмов работы, анало гично первому случаю такое предприятие не может претендовать на высокую оценку собственной конкурентоспособности. На наш взгляд, нет достаточных оснований для сведения понятия конкурентоспособности предприятия к конкурентоспособности его продукции.

Итак, исходя из перечисленных выше особенностей, характеристика конкурентоспособности предприятия представляется комплексной, можно даже сказать, наиболее комплексной из всех возможных финансово-экономических характеристик предприятия. Поэтому она должна характеризовать успешность предприятия не только по состоянию на сегодняшний день или в краткосрочной перспективе, но также и возможность успешного функционирования предприятия на рынке в долгосрочной перспективе, то есть уровень устойчивости предприятия, стабильности его функционирования и способности к адаптации к новым условиям. Полноценным конкурентоспособным предприятием нельзя назвать «фирму-однодневку», которая в данный момент оказалась на пике успеха, благодаря удачному сочетанию внешних и внутренних условий функционирования, в случае изменения которых она не сможет удержать достигнутые позиции, а возможно, не сможет даже выжить на рынке. Было бы недальновидно приравнивать конкурентоспособность предприятия к его рыночной успешности в конкретный момент, понятие конкурентоспособности существенно шире и предполагает устойчивость и способность эффективной работы предприятия в меняющихся условиях внешней среды.

Таким образом, при разработке модели оценки конкурентоспособности предприятия можно руководствоваться критериями, идентичными изложенным выше характерным особенностям.

Основной сложностью при моделировании конкурентоспособности предприятия является высокая комплексность понятия и сложность структуры категории. Так как уровень взаимосвязанности и взаимной обусловленности различных компонентов очень высок, то корректно разделить их с целью дальнейшей оценки и формирования механизма расчета конкурентоспособности возможно лишь искусственно.

Для прямой оценки конкурентоспособности предприятия необходимо располагать многими данными о характеристиках различных направлений его деятельности, а также выпускаемой продукции, включая не только значе- ния показателей, но и все виды взаимосвязей и взаимовлияний, существующих между ними. С другой стороны, есть возможность опосредованной оценки конкурентоспособности предприятия через некие результирующие показатели, то есть косвенным образом. Эти косвенные показатели, как правило, включают в себя все прямые характеристики, однако в неявном виде, так как исследователь может оценить лишь результат и не может выявить, благодаря влиянию каких факторов он достигнут.

Ни один из вариантов построения модели оценки конкурентоспособности предприятия в чистом виде нас не устраивает, так как:

-

- вариант прямой оценки слишком сложен с точки зрения сбора информации и выявления зависимостей между различными факторам, что в реальных рыночных условиях делает его неприменимым и обесценивает все ожидаемые достоинства данного варианта - высокую детальность и возможность четкого отслеживания причинно-следственных связей;

-

- вариант косвенной оценки достаточно прост в исполнении, однако мало информативен, так как не дает исследователю представления о причинно-следственных связях, не дает возможности выявления факторов, в наибольшей степени влияющих на конкурентоспособность, с целью оказания направленного управляющего воздействия.

Очевидно, что при построении модели необходим некий компромисс между этими двумя вариантами с тем, чтобы сохранить факторный характер модели для обеспечения возможности управления конкурентоспособностью предприятия, и одновременно сделать механизм оценки по возможности менее трудоемким, что также оказывает существенное влияние на возможности управления - чем более трудоемким будет механизм оценки, тем более отсроченными по времени будут ее результаты, а следовательно, тем меньшую управленческую ценность они будут представлять. Важность управления конкурентоспособностью на базе модели ее оценки обусловлена тем, что практическая значимость данной модели может быть в полной мере реализована только через управление, так как для предприятия мало оценить собственную конкурентоспособность, необходимо обоснованно выбрать и применить оптимальное управляющее воздействие для ее повышения. Таким образом, нами предлагается еще один критерий, которому должна соответствовать модель оценки конкурентоспособности предприятия - возможность адекватного управления конкурентоспособностью на базе предлагаемой модели оценки.

Итак, модель оценки конкурентоспособности предприятия должна отвечать следующим критериям.

-

1. Единство относительной и абсолютной составляющих.

-

2. Единство внутренней и внешней составляющих.

-

3. Единство долгосрочного и краткосрочного аспектов.

-

4. Единство реального и потенциального аспектов.

-

5. Единство характеристик продукции и деятельности.

-

6. Возможность адекватного управления конкурентоспособностью на базе модели.

Если результаты оценки конкурентоспособности предприятия с использованием предложенной модели будут удовлетворять всем шести критериям, то модель может быть признана репрезентативной и информативной.

Необходимо строить модель управления конкурентоспособностью предприятия на оценке продукции и деятельности предприятия, так как такая основа предполагает исчерпывающую характеристику хозяйственной деятельности предприятия с возможностью информативного предварительного выявления узких мест в одной из сфер: либо в области организации деятельности, либо в области характеристик выпускаемой продукции.

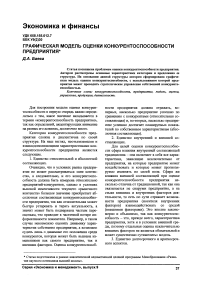

В таком случае конкурентоспособность предприятия будет определяться двумя комплексными категориями: конкурентоспособностью его продукции и конкурентоспособностью механизма его деятельности (рис. 1).

Конкурентоспособность Конкурентоспособность продукции механизма деятельности

Рис. 1. Укрупненная структура конкурентоспособности предприятия

Четко и однозначно структурировать конкурентоспособность предприятия по данным составляющим невозможно. Это обусловлено высокой системностью категории «конкурен- тоспособность», сложностью и взаимосвязанностью характеристик хозяйственной деятельности, лежащих в ее основе. В результате может быть выделена зона смежных характеристик предприятия (зона S на рис. 1), куда входят показатели, неотъемлемо формирующие и конкурентоспособность механизма деятельности, и конкурентоспособность продукции одновременно. Таким образом, изменение данных показателей оказывает влияние на значение обеих составляющих, что ввиду высокой системности категории «конкурентоспособность предприятия» обеспечивает синергетический эффект.

Определимся с перечнем групп смежных показателей, классифицировав их в соответствии с укрупненными фазами цикла выпуска продукции.

-

1 группа смежных показателей - обеспечение предприятия ресурсами. Сюда могут быть отнесены такие характеристики, как эффективность организации снабжения, привлечения квалифицированных кадров, доступ к необходимым ресурсам и др. Очевидно, что все эти показатели характеризуют механизм организации деятельности предприятия, однако они напрямую влияют на текущие характеристики продукции как качественные (через качество ресурсов, квалификацию рабочих), так и ценовые (через снижение транзакционных издержек, привлечение более дешевых ресурсов), что, в свою очередь, сказывается на конкурентоспособности продукции.

-

2 группа смежных показателей - непосредственно производство продукции. Сюда отнесем показатели, отражающие возможности снижения издержек через корректировку техпроцесса, применение внутрипроизводственной логистики и др. Все они, по сути, отражают уровень организации деятельности на предприятии, однако напрямую влияют также и на конкурентоспособность продукции.

-

3 группа смежных показателей - продвижение и сбыт продукции. Здесь собраны показатели, характеризующие наличие доступа к каналам сбыта, адекватность стратегии продвижения товара на рынок (сегментирование, рекламная кампания, ценовая политика и т. д.). Безусловно, характеризуя уровень организации деятельности, они параллельно формируют и конкурентоспособность продукции.

Еще раз отметим, что показатели данных трех групп чрезвычайно важны с точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятия, так как они оказывают влияние од новременно на обе ее составляющие - и на конкурентоспособность продукции, и на конкурентоспособность механизма деятельности.

Очевидно, что для корректной оценки конкурентоспособности предприятия необходимо располагать данными как о конкурентоспособности его продукции, так и о конкурентоспособности механизма его хозяйственной деятельности.

Исходя из предложенной на рис. 1 структуры категории, конкурентоспособность предприятия зависит от двух факторов, а следовательно, является некой функцией данных двух факторов:

К=Г(КП;КД), (1) где К - конкурентоспособность предприятия; КП - конкурентоспособность продукции предприятия; КД - конкурентоспособность механизма деятельности предприятия.

Для восстановления вида данной функции опишем ее ожидаемые свойства, исходя из экономического смысла и экономической взаимосвязи показателей, входящих в ее состав.

Очевидно, что зависимость между значением функции и обоими факторами прямо пропорциональная: с одной стороны, чем выше конкурентоспособность продукции предприятия, тем выше может быть оценена и его собственная конкурентоспособность, с другой стороны, чем выше конкурентоспособность механизма деятельности предприятия, тем также выше его конкурентоспособность.

Отсюда первая характеристика функции -конкурентоспособность предприятия прямо пропорциональна конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности механизма деятельности.

Также очевидно, что в случае, если хотя бы один из рассматриваемых факторов будет равен нулю, то и конкурентоспособность предприятия в целом также будет равна нулю. Действительно, как бы хорошо ни была организована деятельность предприятия, если отсутствует продукция (в широком смысле слова, как любой конечный продукт деятельности предприятия), то не может быть и речи о конкурентоспособности такой организации. И обратная ситуация - в случае, если предприятие имеет в своем распоряжении высококачественную продукцию, однако не имеет никаких, хотя бы и низкоэффективных, механизмов работы, аналогично первому случаю такое предприятие не может претендовать на оценку собственной конкурентоспособности в принципе.

Соответственно, вторая важнейшая характеристика функции, лежащей в основе нашей модели оценки конкурентоспособности, заключается в том, что функция принимает нулевое значение в том случае, если хотя бы один из факторов равен нулю.

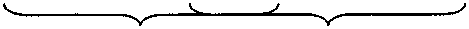

Таким свойствам отвечает мультипликативная функция. Представим графически оценку конкурентоспособности предприятия с использованием предложенной функции. Наиболее просто и удобно для восприятия плоскостное графическое изображение. Для того, чтобы модель оставалась двухмерной, несмотря на наличие двух относительно независимых переменных, расположим каждую из них на своей оси координат: по оси абсцисс будем откладывать конкурентоспособность механизма деятельности предприятия, а по оси ординат, соответственно, - конкурентоспособность продукции (рис. 2).

На рис. 2 представлена оценка конкурентоспособности двух различных предприятий. Точка 1 находится на пересечении значения конкурентоспособности продукции первого предприятия (КП1) и значения конкурентоспособности механизма его деятельности (КД1), а значит расположение данной точки на поле характеризует уровень конкурентоспособности первого предприятия. Причем, в соответствии с построенной нами мультипликативной моделью, количественная оценка конкурентоспособности первого предприятия равна произведению КП1 и КД1 и графически отображена в виде площади прямоугольника 0КП11КД1, названного в соответствии с точками, образующими его вершины.

Аналогично конкурентоспособность второго предприятия характеризуется положением точки 2 и количественно равна произведению конкурентоспособности продукции этого предприятия (КПа) и конкурентоспособности механизма его деятельности (КДа), а следовательно, площади прямоугольника ОКП22КД2.

Графическое определение конкурентоспособности через площадь на сегодняшний день является одним из используемых методов. Большую известность получил так называемый «многоугольник конкурентоспособности», где графическим выражением уровня конкурентоспособности предприятия является именно площадь многоугольника, вершины которого определены через оценку составляющих конкурентоспособности.

Для того, чтобы иметь возможность планирования и управления конкурентоспособностью предприятия, необходимо располагать значением не только собственной конкурентоспособности, но и значениями конкурентоспособности предприятий-конкурентов. В случае использования предложенной нами модели наиболее наглядным будет графическое представление данных значений в двухмерной системе координат «конкурентоспособность продукции - конкурентоспособность механизма деятельности».

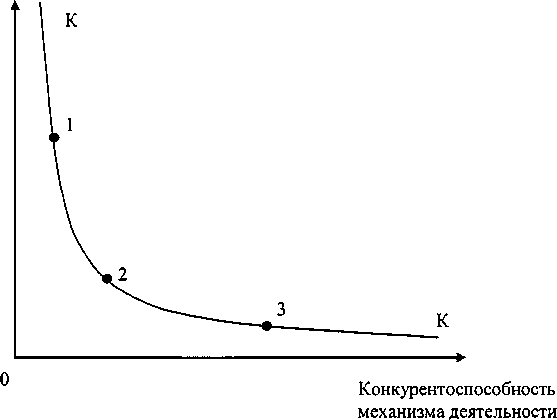

Так как нами установлен мультипликативный вид зависимости конкурентоспособности предприятия от двух рассмотренных составляющих, то в данной системе координат точки, соответствующие предприятиям с одинаковым уровнем конкурентоспособности, будут располагаться на одной ветке гиперболы (гипербола К на рис. 3). Причем, чем ближе к центральной части гиперболы будет расположено предприятие (например, предприятие 2 на рис. 3), тем более устойчивыми будут его позиции, несмотря на тот же уровень конкурентоспособности. Это связано с тем, что в этой области значения двух составляющих сбалансированы, то есть соизмеримы друг с другом, а значит, на предприятии отсутствует «внутренний конфликт», приводящий к неустойчивости и толкающий предприятие на активную преобразовательную деятельность. Предприятия же, располагающиеся ближе к концам гиперболы, находятся в зоне неустойчивости (предприятия 1 и 3 на рис. 3), так как составляющие конкурентоспособности находятся в серьезном дисбалансе - одна из них значительно превышает другую. Рассмотрим оба варианта такого дисбаланса.

Допустим, предприятие 1 производит высококлассную продукцию, при этом конкурентоспособность механизма его деятельности крайне низка. Такая ситуация может иметь место в результате благоприятного для предприятия стечения обстоятельств, либо в условиях монополизации какого-то из факторов производства или сбыта продукции. Если такое предприятие настроено на получение максимальной прибыли, на закрепление на рынке и дальнейшее развитие, то имеющая место диспропорция между значениями двух факторов конкурентоспособности будет важнейшим стимулом для развития всех механизмов деятельности предприятия. В результате его конкурентоспособность будет перемещаться каждый раз на более высокую ги-

Конкурентоспособность продукции предприятия

КП,

КП2

.1.2

—1----------1---------------►

КД, КД, Конкурентоспособность механизма деятельности

Рис. 2. Графическое изображение оценки конкурентоспособности двух предприятий

Конкурентоспособность продукции

Рис. 3. Предприятия с одинаковым уровнем конкурентоспособности

перболу. В случае, если предприятие не будет совершенствовать механизмы организации собственной деятельности, скорее всего, оно будет поглощено более высокоорганизованным конкурентом.

Обратная ситуация - предприятие 3 обладает очень конкурентоспособным механизмом деятельности и производит продукцию с низкой конкурентоспособностью. В такой ситуации направление деятельности предприятия еще более предсказуемо - оно будет стремиться повысить конкурентоспособность сво ей продукции, так как производство низкопробной продукции высокоорганизованным предприятием противоречит принципу наиболее эффективного использования ресурсов и возможностей. Значит, и такое предприятие будет планомерно перемещаться на более высокие гиперболы конкурентоспособности.

Таким образом, очевидно, что в целях управления конкурентоспособностью предприятия необходимо не только знать оценочное значение показателя конкурентоспособности предприятия (то есть на какой гипербо- ле оно расположено), но и структуру данного значения (то есть в какой части гиперболы оно располагается). Аналогичный набор данных необходим и по основным конкурентам.

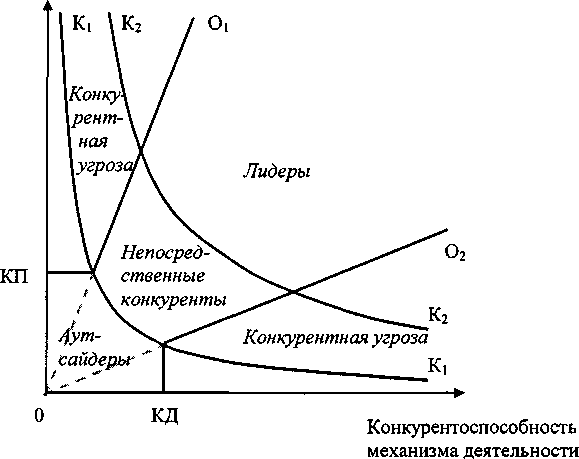

Наиболее удобно и информативно графическое представление такого большого количества данных, причем нами несколько модифицирована традиционная матричная форма отражения подобной информации (рис. 4).

В изображении имеет место девять секторов, однако если при матричной схеме границы секторов образованы взаимно перпендикулярными линиями, то в нашей ситуации все несколько иначе: сохраняя наименования ко ординатных осей, мы меняем критерии деления матрицы на сектора и в результате происходит преобразование границ секторов в соответствии с рис. 4. Более подробно графическую модель рассмотрим с использованием рис. 5.

Первым критерием деления поля на сектора является собственно уровень конкурентоспособности предприятий: в нижнем секторе располагаются предприятия с низким уровнем конкурентоспособности, в среднем -со средним, в верхнем - с высоким. В соответствии с этим критерием традиционные горизонтальные линии должны быть преобразо-

Рис. 4. Преобразование границ традиционной матрицы применительно к предложенной модели оценки конкурентоспособности

Конкурентоспособность продукции предприятия

Рис. 5. Графическая модель оценки конкурентоспособности предприятия

ваны в гиперболы К] и К2 (см. рис. 5), так как именно на них располагаются предприятия с одним и тем же значением конкурентоспособности, и значит границы секторов должны иметь гиперболический вид.

Вторым критерием деления поля на сектора выступает устойчивость и сбалансированность двух составляющих конкурентоспособности предприятия, его важность обоснована выше. Слева и справа располагаются зоны дисбаланса с преобладанием соответствующей составляющей, а в центре - зона устойчивости. При выборе такого критерия вертикальные границы, предусмотренные традиционной матрицей, должны преобразоваться в лучи 001 и 0О2, выходящие под разными углами из точки начала координат (см. рис. 5).

Для того, чтобы получить окончательный вариант деления поля на сектора, необходимо несколько модифицировать ближайший к точке начала координат сектор. Очевидно, что в нем будут располагаться предприятия-аутсайдеры, так как уровень их конкурентоспособности ниже уровня Ki и они находятся в устойчивом состоянии, то есть очевидных стимулов к повышению конкурентоспособности нет. Таким образом, в целом положительное воздействие устойчивости на общую конкурентоспособность предприятия для этой группы превращается в очевидный недостаток. С этой особенностью и связана необходимость изменения границ данной группы -она должна быть ограничена не лучами OOi и 0О2, а перпендикулярами КД и КП, опущенными на координатные оси из точек пересечения данных лучей с гиперболой Кр Таким образом, сектор предприятий-аутсайдеров будет закономерно расширен, такое расширение является необходимым и обоснованным, так как имеющий место дисбаланс составляющих конкурентоспособности позволяет предприятиям в случае улучшения своих позиций по отстающей составляющей перейти в разряд «сбалансированных аутсайдеров», что вряд ли можно считать серьезным усилением позиций.

Определение расположения границ секторов для каждого предприятия должно быть субъективным и строго индивидуальным в зависимости от текущего положения предприятия на рынке и стоящих перед ним целей. Для обеспечения возможности адекватного управления конкурентоспособностью в исходный момент времени предприятие должно располагаться в центральном секторе поля конкурентоспособности (в отдельных случаях - в секторах дисбаланса составляющих, граничащих с центральным сектором). Причем в пределах центрального сектора должны оказаться также предприятия, составляющие наиболее близкую конкуренцию рассматриваемому предприятию. То есть нижняя граница Ki может быть расположена либо на уровне конкурентоспособности наименее успешных из рассматриваемых предприятием конкурентов, либо на уровне, определенном руководством предприятия как наименьший приемлемый и допустимый уровень собственной конкурентоспособности. Соответственно верхняя граница К2 может быть определена на уровне конкурентоспособности наиболее успешного из рассматриваемых конкурентов или на уровне максимально возможного уровня конкурентоспособности, которого предприятие может достичь в рамках стратегической перспективы (3-5 лет).

То есть для каждого предприятия может быть получена своя индивидуальная схема рынка, позволяющая адекватно оценить конкурентоспособность данного предприятия. В идеале каждое предприятие хотело бы располагать объективной схемой рынка, отражающей реальное положение каждого из действующих на нем предприятий, однако на практике обеспечить объективность и достоверность такой схемы - задача сложная и трудоемкая в виду высокой степени ограниченности информации. Практический интерес построения такой модели для каждого конкретного предприятия явно не соизмерим с издержками, которые необходимо понести для этого.

При использовании индивидуальной схемы предприятие с относительно небольшими издержками решает ряд стоящих перед ним задач.

-

1. Предприятие выявляет своих ближайших конкурентов (располагаются в центральном секторе схемы) - это та группа предприятий, в отношении которых необходим постоянный мониторинг по каждой из двух основных составляющих конкурентоспособности. Также к этой группе могут быть присоединены предприятия-аутсайдеры, располагающиеся в непосредственной близости от верхних границ группы.

-

2. Предприятие выявляет аутсайдеров, в отношении которых возможно не осуществлять текущего мониторинга, а следовательно не нести издержек с ним связанных, при сохранении собственной безопасности.

-

3. Выявление предприятий представляющих конкурентную угрозу. Они располагаются в боковых зонах дисбаланса (по три сектора в каждой зоне). В их отношении необходимо осуществлять мониторинг, но с целью минимизации издержек можно ограничиться наблюдением за динамикой более слабой составляющей без потери адекватности информации.

-

4. Выделение предприятий-лидеров, которые располагаются в верхних секторах поля и

- представляют для рассматриваемого предприятия в большей степени «справочный» интерес, так как оно пока не достаточно сильно для осуществления конкурентной борьбы с ними.

Таким образом, данная графическая модель позволяет оценить конкурентоспособность предприятия и предоставляет информацию для дальнейшего управления ею на стратегическом уровне.