Графический способ определения фактического удельного коэффициента теплоотдачи ограждающих конструкций

Автор: Дамдинов Ц.Д., Заяханов М.Е., Ильина О.Ц., Очиров Г.Э.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос повышения точности определения приведенного сопротивления теплопередаче термически неоднородных ограждающих конструкций в натурных условиях.

Температура, ограждающие конструкции, теплозащита, степень черноты, теплоотдача, термическое сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/142148136

IDR: 142148136 | УДК: 693.343

Текст научной статьи Графический способ определения фактического удельного коэффициента теплоотдачи ограждающих конструкций

Как было определено в статье [1], для повышения точности определения теплозащитных качеств термически неоднородных ограждающих конструкций в натурных условиях наиболее целесообразно определять фактический приведенный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности. При этом инструментально измеряются температура внутреннего воздуха и средневзвешенная температура исследуемой поверхности, например, при помощи тепловизора, а также определяется относительный коэффициент излучения (степень черноты), который для большинства наиболее часто используемых в качестве внутренней отделки строительных материалов известен из справочных материалов. В данном случае исследуются участки ограждающей конструкции с равномерной степенью черноты, т.е. с одинаковой отделкой. Затем, после нахождения коэффициентов теплоотдачи отдельных участков, вычисляется средневзвешенный коэффициент всей исследуемой поверхности в целом.

Таким образом, приведенный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности термически неоднородной конструкции с одинаковой степенью черноты а , определяется по формуле

< = 1,66 ■ V t в - т С + С о ■ с , [ 0,81 + 0,005 ( t , + т с ) ] , (1)

где t в – температура внутреннего воздуха, °С;

т,р - средняя температура внутренней поверхности исследуемого участка, °С;

С о – коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,77 Вт/м2°К4;

£ в - степень черноты исследуемого участка, б/р.

Расчетная формула (1) довольно громоздкая, имеет сложное математическое выражение, так как содержит множитель в виде кубичного корня, и трудоемка для простых арифметических расчетов. Поэтому для упрощения расчетов можно воспользоваться графическим методом определения а ”Р . в

Из формулы (1) видно, что теплообмен внутренней поверхности стены с окружающей средой, т.е. с внутренним воздухом, происходит двумя способами: конвективной и лучистой теплопередачей. При этом каждую составляющую рассмотрим в отдельности.

Как известно из теории строительной теплофизики, среднее значение (приведенное) коэффициента теплоотдачи свободного конвективного теплообмена без особой погрешности определяется по формуле турбулентного режима теплопередачи [2]

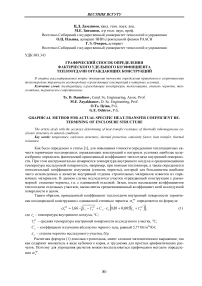

ар = 1,66 • V te - тс, в. к. в в и он зависит только от перепада температур между температурой внутреннего воздуха и средневзвешенной температурой внутренней поверхности Atcgp = tв - ТР . График зависимости а™. от

A t Bp имеет вид параболы (рис.1).

Приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи определяется по формуле

«7,= C o • 8 в [0,81 + 0,005( t6 + Т с )] (2) и, как видно, зависит от трех параметров - t в ,тс р и в в .

На практике значения этих параметров находятся в некоторых интервалах, которые определяются исходя из комфортности условий нахождения людей в помещении. Так, температуру внутреннего воздуха в зависимости от назначения зданий и сооружений можно рассматривать в пределах 1 в =15-25°С. Средневзвешенная температура внутренней поверхности наружных стен зависит от конструктивного решения ограждающей конструкции, т.е. наличия в ней теплопроводных включений, и колеблется в больших пределах, разница между ними может достигать довольно больших значений. Исходя из наиболее вероятных средневзвешенных температур внутренней поверхности ограждений, диапазон перепадов температур A t ccp = t в - тс р выбираем в интервале от 0 до 20°С.

Степень черноты наиболее распространенных отделочных материалов, применяемых для отделки стен, находится в пределах 0,85-0,98 [2, 3].

Подставив реальные значения t в , тс р и в в в уравнение (2), можно рассчитать приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи ограждающей конструкции для определенных условий эксплуатации здания.

Для удобства анализа зависимости приведенного коэффициента теплоотдачи от различных факторов рассмотрим ее в зависимости от перепада температур Atcp = tв - тср . Кроме того, в такой же зависимости рассматривается приведенный коэффициент конвективной теплоотдачи annpK . Поэтому появляется возможность наглядно показать зависимость коэффициентов конвективной и лучистой теплоотдачи панели на одном графике. В связи с этим расчетную формулу для определения приведенного коэффициента лучистой теплоотдачи внутренней поверхности (2) преобразуем к виду aвn.pл.=5,77εв[0,81+0,005(2tв - Δtвcp)]. (3)

Тогда уравнение (1) для определения общего приведенного коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности будет иметь вид aвnp =1,663 Δtвcp +5,77εв[0,81+0,005(2tв-Δtвcp)]. (4)

По формуле (3) вычислены все значения a в n . p л . для всех наиболее часто встречающихся параметров t в , Δ t в cp , ε в . Расчеты произведены при температуре внутреннего воздуха от 15 до 25°С, ε в от 0,86 до 1,0 и Δ t в cp от 0 до 20°С. Результаты расчетов a в n . p л . t в = 18°С приведены в таблице 1. Здесь для сравнения даны результаты расчетов при ε в = 1, т.е. абсолютно черного тела, которого в природе не существует.

Кроме того, проведены расчеты a в n . p л . при Δ t в cp , равном 0 и 20°С, и температурах t в от 15 до 25°С, ε в от 1,0 до 0,86 (табл. 2).

Следует заметить, что значение Δ t в cp =0°С встречается при исключительных случаях, например при отсутствии теплового потока или перепада температур на противоположных сторонах ограждения, т.е. при τ в cp = τ н cp , или при очень большом сопротивлении теплопередаче, т.е. R onp =∞ .

Таблица 1

Приведенные коэффициенты лучистой теплоотдачи при tв = 18°С, Δtвcp= 0-20°С, εв= 0,86-1,0

|

Δ tbcp , °С |

τ в °С |

a в n . p л . , Вт/м2°С при ε в |

|||||||

|

0,86 |

0,88 |

0,9 |

0,92 |

0,94 |

0,96 |

0,98 |

1,0 |

||

|

0 |

18 |

4,912 |

5,027 |

5,141 |

5,255 |

5,37 |

5,484 |

5,598 |

5,712 |

|

2 |

16 |

4,862 |

4,976 |

5,089 |

5,202 |

5,316 |

5,429 |

5,541 |

5,655 |

|

4 |

14 |

4,813 |

4,925 |

5,037 |

5,149 |

5,261 |

5,373 |

5,485 |

5,597 |

|

6 |

12 |

4,763 |

4,875 |

4,985 |

5,096 |

5,207 |

5,318 |

5,428 |

5,539 |

|

8 |

10 |

4,714 |

4,824 |

4,933 |

5,043 |

5,153 |

5,262 |

5,372 |

5,481 |

|

10 |

8 |

4,664 |

4,773 |

4,881 |

4,99 |

5,099 |

5,207 |

5,305 |

5,424 |

|

12 |

6 |

4,614 |

4,722 |

4,829 |

4,937 |

5,044 |

5,152 |

5,259 |

5,366 |

|

14 |

4 |

4,565 |

4,671 |

4,777 |

4,884 |

4,99 |

5,096 |

5,202 |

5,308 |

|

16 |

2 |

4,515 |

4,621 |

4,725 |

4,831 |

4,936 |

5,041 |

5,146 |

5,25 |

|

18 |

0 |

4,466 |

4,57 |

4,674 |

4,778 |

4,881 |

4,985 |

5,089 |

5,193 |

|

20 |

-2 |

4,416 |

4,519 |

4,622 |

4,724 |

4,827 |

4,93 |

5,037 |

5,135 |

Таблица 2

Приведенные коэффициенты лучистой теплоотдачи при Δ t в cp = 0 и 20°С, t в = 15-25°С, ε в = 0,86-1,0

|

t в , °С |

Δ t вcp , °С |

a в n . p л . , при ε в |

|||||||

|

0,86 |

0,88 |

0,9 |

0,92 |

0,94 |

0,96 |

0,98 |

1,0 |

||

|

15 |

0 |

4,764 |

4,874 |

4,985 |

5,096 |

5,207 |

5,318 |

5,428 |

5,539 |

|

20 |

4,267 |

4,367 |

4,466 |

4,565 |

4,664 |

4,764 |

4,863 |

4,962 |

|

|

16 |

0 |

4,813 |

4,925 |

5,037 |

5,149 |

5,261 |

5,317 |

5,485 |

5,597 |

|

20 |

4,317 |

4,418 |

4,518 |

4,618 |

4,719 |

4,819 |

4,92 |

5,02 |

|

|

18 |

0 |

4,912 |

5,027 |

5,141 |

5,255 |

5,37 |

5,484 |

5,598 |

5,712 |

|

20 |

4,416 |

4,519 |

4,622 |

4,724 |

4,827 |

4,93 |

5,033 |

5,135 |

|

|

20 |

0 |

5,012 |

5,128 |

5,245 |

5,361 |

5,478 |

5,594 |

5,711 |

5,828 |

|

20 |

4,516 |

4,621 |

4,726 |

4,831 |

4,936 |

5,04 |

5,146 |

5,251 |

|

|

22 |

0 |

5,111 |

5,23 |

5,348 |

5,468 |

5,586 |

5,705 |

5,824 |

5,943 |

|

20 |

4,615 |

4,722 |

4,829 |

4,937 |

5,044 |

5,151 |

5,259 |

5,366 |

|

|

24 |

0 |

5,21 |

5,331 |

5,453 |

5,574 |

5,695 |

5,816 |

5,937 |

6,058 |

|

20 |

4,714 |

4,824 |

4,933 |

5,043 |

5,153 |

5,262 |

5,372 |

5,281 |

|

|

25 |

0 |

5,26 |

5,382 |

5,505 |

5,627 |

5,749 |

5,871 |

5,994 |

6,116 |

|

20 |

4,764 |

4,874 |

4,985 |

5,096 |

5,207 |

5,318 |

5,428 |

5,539 |

|

Результаты расчетов a в n . p л . можно представить в виде графиков в зависимости от различных параметров, которые будут представлять собой семейство разнонаправленных прямых.

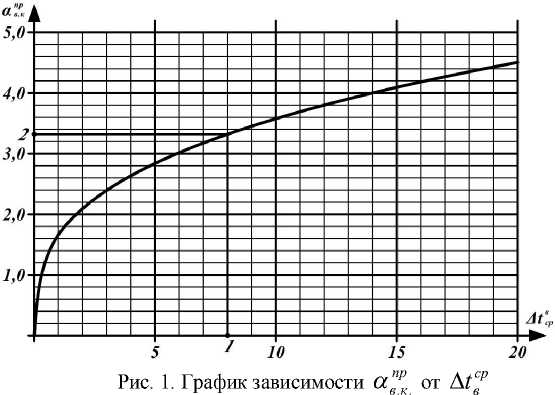

На рисунке 2 представлена номограмма, где по оси ординат отложен приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи a np , вправо по оси абсцисс отложен перепад температуры на внут- в . л .

ренней поверхности ограждающей конструкции Δtвcp от 0 до 20°С. На этой системе координат приведены графики зависимости aвn.pл. от Δtвcp при tв = 15оС и в диапазоне степени черноты от 0,86 до 1,0. Таким образом, график зависимости anp от Δtcp имеет наклон вниз, что показано на в .л в рисунке 2. Графики при меньших значениях εв расположены ниже.

Рис. 2. График зависимости a np от Δ t cp при t =15°С в . к в в

С левой стороны от оси ординат расположена вспомогательная ось, где отложена температура внутреннего воздуха t в , причем таким образом, что уровни при t в = 15 и 25 °С для ε в =0,86 совпадают с нижней линией графиков правой части номограммы (см. табл.2). Для каждой температуры внутреннего воздуха проведены соответствующие линии. Начало этого вспомогательного графика совпадает с графиком зависимости a в n . p л . от Δ t в cp при наименьших ε в = 0,86 и t в = 15°С и Δ t в cp =0°С. На этой прямой, направленной наклоном вверх, условно принятой за вспомогательную ось абсцисс, отложены значения ε в в левую сторону, причем уровень каждого значения ε в соответствует значению a в n . p л . при Δ t в cp = 0°С, соответствующему ε о основного графика. Выше вспомогательной оси абсцисс расположены графики зависимости a в n . p л . от ε в при более высоких t в . Таким образом, если основной график позволяет определить a в n . p л . от Δ t в cp при t в =15°С и разных ε в , то вспомогательный график – сделать поправку a в n . p л . при соответствующем t в . То есть к значению a в n . p л . , определенному по основному графику, должна быть прибавлена температурная поправка, определенная по вспомогательному графику.

Для того чтобы показать, каким образом пользоваться предложенной номограммой, в качестве примера определим приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи при t в =18°С, 8 в = 0,94 и A t ^ = 8°С. в

Из точки 1 на оси абсцисс основанного графика (см. рис. 2), соответствующей A t в = 8°С, восстановим перпендикуляр до пересечения с прямой зависимости а вр при заданной 8 в = 0,94. Эта точка пересечения позволяет определить а" вр л при t e = 15°С (т.3). Для определения температурной поправки обратимся к вспомогательному графику. Из точки 5, которая соответствует а врл при 8 в = 0,94, t в = 15оС (т. 4), восстановим перпендикуляр до пересечения его со вспомогательной прямой зависимости при заданной температуре t в = 18°С (т. 6). Отрезок прямой 5-6 является температурной поправкой, на которую должно быть увеличено значение а"рл , определенное по основному графику (т. 3). Отложив отрезок 5-6 от точки 3 выше, получим истинное значение коэффициента лучистой теплоотдачи (т. 9) при заданных параметрах. Точка 9 может быть найдена графически путем построения точек 7, 8, 9. При этом отрезок прямой 7-8 параллелен отрезку прямой 2-4 , а отрезки 5-6, 4-7 и 2-8 и 3-9 равны между собой.

Коэффициент лучистой теплоотдачи, найденный графическим способом, равный 5,25 Вт/м2°С, хорошо согласуется со значением а"рл , определенным по формуле (1), который равен 5,261 Вт/м2°С.

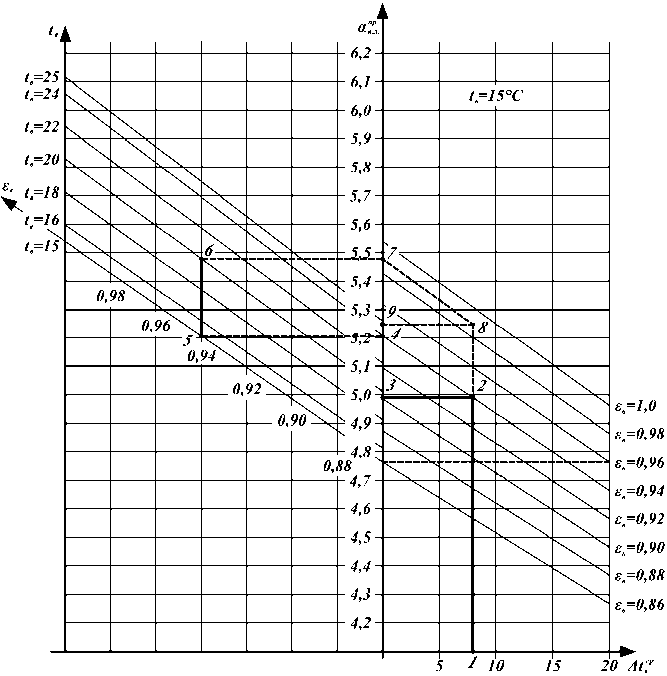

Аналогичные номограммы могут быть построены относительно базовых графиков зависимости апрл от A tр , например при te = 25°С, т.е. при наибольшей (условно принятой) температуре внутреннего воздуха (рис. 3). В этом случае вспомогательные графики будут направлены вниз, а любое значение a" n„ при t < 25°С меньше а ”р при t =25°С и 8 =1,0, т.е. от значения а ”р , в . л. в в . л. в в в . л.

найденного по основному графику, должна быть отнята поправочная величина, определенная по вспомогательному графику. Схема определения точки 9 на рисунке 3 аналогична предыдущей схеме при t в =15°С.

Фактический удельный коэффициент теплоотдачи ограждающих конструкций может быть определен путем сложения а врк и а вр , найденными графическими способами по рисункам 1, 2 или 3.

На рассмотренной номограмме, например на рисунке 3, может быть построен график зависимости коэффициента конвективной теплоотдачи а вр от A t р . При этом ось абсцисс будет общей, а ось ординат, на которой отложены в любой пропорции значения а ”Р , направлена вниз. На ..

рисунке 3 график зависимости аврк от A t р показан пунктирной линией.

На номограмме, представленной на рисунке 3, в качестве примера приведен способ определения приведенного коэффициента теплоотдачи при заданных параметрах, например A t С = 6°С, t в = 18°С и 8 в = 0,9. Удельный коэффициент теплопередаче а вр определяется путем сложения а ^Р и а в ^ , определенных по номограмме ( а вр = 4,98+ 3,0 =7,98 Вт/м2°С). Полученные данные хорошо согласуются с расчетными ( ав” р = 8,0 Вт/м2°С, погрешность 0,25%) и могут быть приняты для инженерных исследований строительных ограждающих конструкций.

Преимуществом графического способа определения приведенного коэффициента теплоотдачи является то, что исключаются трудоемкие расчеты, это позволяет наглядно представить всю зависимость авр от всех трех параметров. Кроме того, на одной номограмме помещается вся информация зависимости а вр от tв , 8 в и A tр , что практически невозможно представить в виде таблиц. При этом можно определить авр во всем диапазоне рассматриваемых параметров непрерывно, а не дискретно, как это делается по таблицам.

При построении номограмм использованы наиболее широко распространенные значения трех основных параметров – t в , ε в и Δ t в cp . В случае если какой-либо из этих параметров не входит в рассматриваемый диапазон, в каждом конкретном случае приведенный коэффициент теплоотдачи определяется расчетным способом по формуле (1) или по специальной номограмме, построенной для заданных параметров.

Рис. 3. График зависимости a np и a np от Δ t cp при t =25°С в . л . в . к . в в