Графовое моделирование процесса формирования команды

Автор: Лебедева Е.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 11-1 (26), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются основные аспекты процесса командообразования; выстраивается математическая графовая модель, которая отображает этапы формирования команды и ее переходы от одного этапа к следующему. При выборе наиболее эффективного пути оцениваются возможные сценарии развития команды.

Команда, участник, граф, оптимальная организация, формирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170184836

IDR: 170184836 | DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10159

Текст научной статьи Графовое моделирование процесса формирования команды

Эффективная организация работы участников является одной из наиболее сложных задач при решении командных проектов. Как правило, решение задачи необходимо предоставить к определенной дате. В условиях ограничения времени каждый из участников демонстрирует необходимые навыки, такие как: умение взаимодействовать с другими людьми, быстро и качественно анализировать информацию, структурировать и представлять решение и другие.

Теория графов предоставляет широкий круг возможностей не только для организации и систематизации процесса, но и позволяет визуализировать этапы некоторой деятельности.

Создание графа, отражающего основные этапы формирования профессиональной команды, взаимосвязь между ними, позволит выбрать наиболее действенную стратегию перехода от группы людей к единой команде, исходя из заданных условий.

Процесс формирования команды в контексте графового моделирования

В данном исследовании решается задача разработки графа оптимальной организации процесса образования команды.

Можно выделить следующие подзадачи.

-

1. Рассмотреть особенности формирования команды и создания благоприятных условий для достижения наилучшего результата.

-

2. Изучить необходимый для разработки теоретический материал по теории графов.

-

3. Построить граф, способствующий быстрой оптимизации и систематизации работы команды по решению проблем.

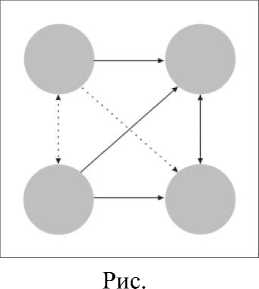

3.Рис.

В настоящее время оптимальная организация команд актуальна в различных отраслях жизнедеятельности человека. Командная работа является одним из наиболее перспективных и активно внедряемых способов ведения работы и обучения [1]. В команде у каждого человека появляется возможность самореализации в соответствии со своими способностями и последующего развития.

С проблемами формирования сплочённой команды сталкиваются многие руководители, лидеры компаний и фирм. Результат проведенной работы будет напрямую зависеть от взаимоотношений, сложившихся внутри команды [2].

Одним из отличий команды от группы является эффект синергии, заключающийся в том, что вклад, который каждый из участников мог бы вложить в работу, увеличивается при совместной работе. Синергия возникает только в том случае, когда члены команды четко понимают свои роли в решении поставленной задачи, а так же тесно взаимодействуют друг с другом [3]. Поэтому важное место при формировании команды отводится урегулированию взаимоотношений четкой постановке задач перед каждым.

Этапы группового развития обозначил в 1965 году Брюс Такман в своей статье «Developmental sequence in small groups»

(Последовательность развития в группах) [3]. Он выделил 4 этапа: «Forming», «Storming», «Norming» и «Performing».

-

1 этап «Forming» иначе называется «Знакомство» (рис. 1). На этом этапе группа только знакомится, при этом большинство членов команды являются позитив-

- ными и вежливыми. Некоторые беспокоятся, так как они не до конца поняли, что от них требуется. Другие просто в восторге от предстоящей задачи [3].

Рис. 2.

-

2 этап, «Storming» – «Штурм» (рис. 2), характеризуется тем, что участники команды пытаются расширить границы дозволенного, установленные на этапе знакомства. «Штурм» может проходить в са-

- мых различных ситуациях и подразумевает собой естественные конфликты. На данном этапе многие команды распадаются [3].

-

3 этап «Norming» иначе называется «Нормирование» (рис. 3). На данном этапе члены команды начинают решать свои разногласия, ценят своих коллег и уважают власть лидера. Теперь, когда они знают друг друга лучше, взаимодействие более конструктивно: присутствует взаимопомощь и обратная связь. Но все ещё существует напряженность между некоторыми участниками команды, а значит, нет цельного командного духа в коллективе [3].

-

4 этап «Performing» или «Исполнение» (рис. 4) характеризуется отсутствием трений между членами команды. Трудная работа выполняется без серьезных проблем, частью команды быть легко, каждый участник четко знает свои обязанности. Все участники достигли полного взаимопонимания друг с другом, тесно взаимодействуют и никогда не отказывают в помощи [3].

Таким образом, при формировании команды необходимо учесть следующие важные аспекты единого коллектива:

-

1) четкое распределение ролей между участниками;

-

2) выявление сильных и слабых сторон каждого;

-

3) решение возникших конфликтов;

-

4) выяснение причин участия каждого из участников в команде;

-

5) формирование четкой, единой цели.

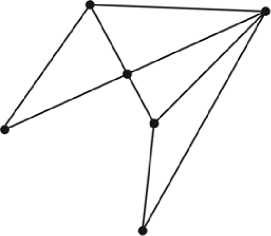

Для разработки графа оптимальной организации командной работы необходимо уточнить следующие определения. Граф представляет собой абстрактный математический объект, позволяющий анализировать широкий спектр вещей в реальном мире.

Инцедентностной структурой =

{ р , Q , I } называется пара, состоящая из множества точек P и множества прямых Q , на прямом произведении которых введено отношение инцедентности I ⊆ P × Q , если выполняются два условия:

-

3) P ∪ Q ≠0;

-

4) P ∩ Q = ∅ .

Рис. 5.

Графом G ={ P , Q , I } называется конечная инцидентная структура, удовлетворяющая двум условиям:

-

3) P ≠0;

-

4) на каждой прямой инцедентны две и только две точки.

Каждую точку в теории графов называют вершиной, а прямую – ребром [4].

Число вершин графа называется его порядком.

Если множества P и Q конечны, то граф называется конечным.

Если два ребра имеют общий конец, то они называются смежными.

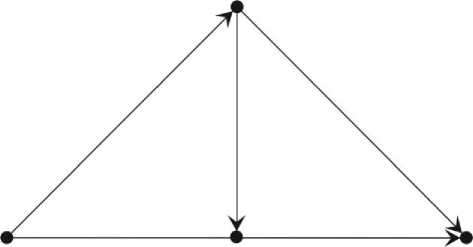

Рис. 6.

Ориентированным графом (рис.6) называется граф G = {Р , Q , /}, где каждому элементу Е Q Q ставится в соответствии пара (рt ; Pj), где р,, Pj рР . При этом говорят, что рi - начальная вершина, а P j - конечная. Иными словами, у орграфа у ребер есть направление. Другие же графы называются неориентированными (рис.5) [4].

Если вершины и (или) ребра имеют буквенное или числовое обозначение, то граф называется помеченным.

Путем называется конечная последовательность вершин и их ребер данного графа, в котором конец каждого ребра, кроме последнего, является началом следующего [4].

При моделировании формирования команды, удобнее использовать ориентированный граф, так как, перейдя в новую стадию, вернуться к более ранней никак не получится [4].

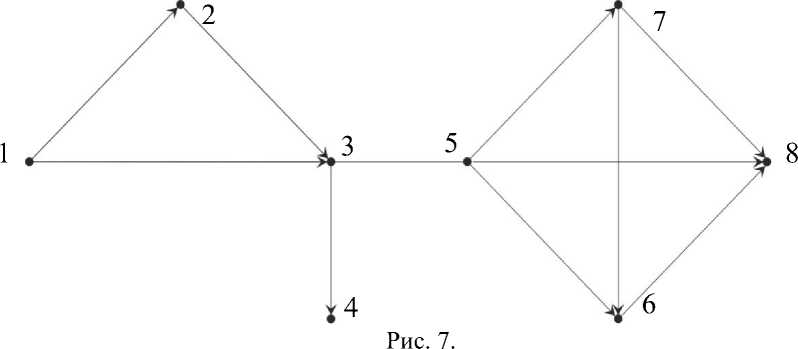

Этапы формирования команды сопоставим с вершинами графа, а ребрам – возможность перехода от одного этапа к следующему. В итоге имеем граф, состоящий из 8 вершин, и из 10 рёбер (рис.7).

Этапы формирования команды, выделенные на основе конкретизации и детализации модели Брюса Такмана [3], перечислены ниже.

-

1. «Знакомство членов команды».

-

2. Выяснение ожиданий по поводу результатов совместной работы.

-

3. «Штурм».

-

4. «Нормирование».

-

5. Определение сильных и слабых сторон участников.

-

6. Распределение ролей между членами команды.

-

7. «Исполнение».

-

8. Рассмотрим каждый более подробно. Распад.

-

1. «Знакомство». Этап подразумевает первую встречу участников не как социально значимых личностей, а именно как членов будущей команды. Важную роль здесь играют эмоции, являющиеся у участников средством оценки перспектив совместной работы. Одни в восторге от поставленной перед ними задачи, другие же обеспокоены возможными сложностями, которые могут возникнуть в будущем. На данном этапе роли каждого из участников еще не ясны.

-

2. Определение ожиданий каждого из участников по поводу проведения совместной работы оказывает серьезное влияние на формирование коллективного духа. По-сокльку каждый из членов команды преследует свои цели, их выяснение может способствовать наиболее правильному распределению ролей внутри команды, а также позволит предотвратить в будущем конфликты интересов. На данном этапе каждый участник отвечает на такие важные вопросы, как «почему я участвую?», «зачем мне это?», «что я получу от этой работы?».

-

3. «Штурм». Этап, мимо которого не проходит ни одна команда. Для него характерно возникновение конфликтов, столкновение интересов и т.д. На данном этапе большую роль играет лидер команды, как личность, способная разрешить возникшие разногласия.

-

4. Распад происходит зачастую после «Штурма» из-за того, что участники команды так и не смогли прийти к взаимопониманию.

-

5. «Нормирование» наступает в случае, если команда успешно справилась с затруднениями на этапе «Штурм». Здесь все возникшие разногласия нивелируются, члены команды начинают взаимодействовать друг с другом, ищут общий язык. Формируются тесные, уважительные, партнерские отношения.

-

6. Определение сильных и слабых сторон каждого из участников команды необходимо для правильного распределения задач между ними. Каждый человек может отлично выполнять одно задание, но абсолютно не справляться с другим. Поэтому в

-

7. Распределение ролей – это этап, при котором каждому из участников выделяется определенная зона действия. От того, как были пройдены 2 и 6 этап, будет зависеть правильность проведения распределения ролей.

-

8. «Исполнение». Этот этап отличается абсолютным отсутствием трений, единством цели. Команда становится целостной системой, где каждый участник незаменим и четко выполняет поставленные перед ним задачи и цели.

команде необходимо знать, что и у кого получается хорошо, а что плохо.

Переход к этапу «Исполнение» возможен только в том случае, если были проведены 7 и 6. В ином случае, команда застревает на этапе «Нормирования».

Рассмотрим наиболее распространенные в жизни сценарии командной работы на графовой модели. Определенный сценарий зададим как путь, перечисляя входящие в него вершины графа.

«1-3-4» – в данном случае команда распадается, только познакомившись, не справившись с возникшими конфликтами.

«1-2-3-4» – от прошлой модели отличается только тем, что участники команды попытались лучше узнать друг друга, выяснив цели, которые каждый из них хочет достичь через командную работу, но команда не справляется с возникшими на этапе 3 конфликтами и неминуемо распадается.

«1-2-3-5» – команда с успехом прошла через этап конфликтов и разногласий, участники привыкают и начинают относиться с уважением друг к другу, но мало знают друг о друге с профессиональной точки зрения. В такой команде силён коллективный дух, но в работе участникам не хватает четкой структуры и системы, что влияет на результат.

«1-2-3-5-6» – команда дошла до этапа урегулирования отношений и распределила роли между участниками на основе информации, полученной на 2 этапе. Но роли не всегда могут соответствовать реальным способностям человека в данной области, так как не был пройден 7 этап, что ведет к проблемам при решении поставленных перед командой задач.

«1-2-3-5-7» – команда в данной модели пришла к соглашению, все конфликты и противоречия были решены, выявлены сильные и слабые стороны каждого из участников, определены ожидания каждого из участников команды. Однако отсутствует четкая система распределения ролей, что отразится на продуктивности работы команды.

«1-2-3-5-7-6» – данной команде, в которой нет никаких трений, выявлены все сильные и слабые стороны каждого из участников, их ожидания от работы в ко- манде, распределены роли в соответствии с ними, будет не хватать единства в достижении цели из-за отсутствия взаимодействия членов команды.

«1-3-5-8» – подобная модель состоит лишь из выделенных Брюсом Такманом этапов группового развития. Команда, прошедшая через «Знакомство», «Штурм» и «Нормирование», действительно, может прийти к этапу «Исполнение». Но этапы 2, 6 и 7, являются ключевыми и от того, были ли правильно поставлены и реализованы их цели, будет зависеть качество работы и её результата.

«1-2-3-5-7-8» – команде, которая пошла по этому пути развитию, присущи такие качества, как сплоченность, взаимопонимание, строгое распределение ролей в со- ответствии с целями и стремлениями каждого члена команды. В команде каждый на своем месте и занимается именно тем, что ему нравится и что у него получается лучше всего. Без определения сильных и слабых сторон, что происходит на 6 этапе, переход к 8 этапу возможен лишь при ус- ловии, что каждый участник объективно оценивает свои знания и умения и прекрасно справляется с выбранной работой. Однако из-за человеческого фактора эффективность данной команды маловероятна.

«1-2-3-5-7-6-8» – команда, развивающаяся в соответствии с этой моделью, ближе к реализации поставленной цели, чем команды, формирующиеся по другим сценариям. В команде все участники прошли этап конфликтов, урегулировали свои отношения, выявили слабые и сильные стороны и распределили роли в соответствии с ожиданиями и умениями каждого члена. Более того, в команде каждый тесно взаимодействует с другими. У коллектива единые цели и ценности.

Заключение

Командная работа является одним из наиболее перспективных направлений развития не только в работе, но и в обучении. Сформировать сплоченный, работающий в едином направлении коллектив является сложной задачей. При работе в команде психологический аспект и личностные особенности каждого участника сильно влияют на гармонию в коллективе, однако многое зависит от организации этой работы. Разработанная в исследовании графовая модель командообразования отражает все возможные сценарии развития коллектива. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный для постановленных целей способ поэтапного построения командных отношений и в конечном итоге предопределить успех работы.

Список литературы Графовое моделирование процесса формирования команды

- Перегудин К. И. Командный подход в управлении: российская практика / К. И. Перегудин // Человек и труд. - 2008. - №7. - С. 15-16.

- Компаньон Мартина. Креативный подход в командной работе (на спирали) / Мартина Компаньон, Дидье Нуайе. - М.: Претекст, 2007. - 870 c.

- Танаев В. Практическая психология управления / В. Танаев, И. Карнаух. - М.: Инфра-М, 2003. - 521 с.

- Галкина В. А. Дискретная математика. Комбинаторная оптимизация на графах: учебное пособие / В. А. Галкина. - М: Гелиос АРБ, 2003 - 232 с.