Гравированная галька торгажакской традиции из местности Ак-Даг (Республика Тыва)

Автор: Лбова Л.В., Волков П.В., Батаргина И.А., Митько О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521854

IDR: 14521854

Текст статьи Гравированная галька торгажакской традиции из местности Ак-Даг (Республика Тыва)

Изучение гравированных галек, широко распространенных в архаичных культурах, позволяет проследить истоки изобразительных традиций населения, дает некоторые основания для реконструкции обрядово-ритуальной деятельности, или отражает культурные связи древних сообществ. В археологии Сибири гравированные гальки имеют обширные аналогии. Практика использования галек для нанесения различного рода изображений имеет глубокие корни и в свое время получила широкое распространение [Савинов, 1996; Асеев, 1998; Волков, Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2008].

В ходе археологических спасательных работ в зоне строительства железной дороги Кызыл – Курагино нами была обнаружена гравированная галька, вызывающая определенный интерес. Артефакт был обнаружен в местности Ак-Даг на территории Кызыльского кожууна Республики Тыва, на правобережье р. Ээрбек, в 10,5 км от с. Эрбек на север, на площадке выполаживания склона и сочленения его с поверхностью правобережной террасы. Контекст находки - экспонированные культурные остатки стоянки (стойбища), с находками фрагментов керамики, артефактов из камня, очаговых обкладок на площади около 200 кв.м.

Изучаемая галька представляет собой предмет подтреугольной формы красновато-бурого оттенка. Края гальки неровные, местами обиты. Орнамент выгравирован по всей поверхности артефакта. Сохранность изображений удовлетворительная, хотя некоторые из них затерты. Рисунки нанесены неглубокими прорезками. Кроме того, встречаются нанесенные острым предметом повреждения, частично перекрывающие линейные следы. В некоторых случаях это препятствует чтению рисунков. На прилагаемых фотоснимках представлены две плоскости артефакта: наиболее интенсивно орнаментированная, фронтальная (рис. 1а) и «оборотная» сторона изделия, контрфронт (рис. 1б).

Среди изображений выделяется несколько групп. Верхнюю часть гальки отделяет полукруглый поясок из двух тонких линий (личина?). Цент-

а

б

Рис. 1.

ральная часть представляет ряд вертикально расположенных штрихов, пересеченных горизонтальными линиями (решетки) и линиями под углом, образующими елочный орнамент. Визуально они делятся на три группы. Количество знаков варьируется. Подобные знаки встречаются и в нижней части рассматриваемого предмета. В центральной зоне отмечаются также и иные изображения – пояски, пересеченные короткими линиями. Особого внимания заслуживает рисунок в нижней части гальки. Читается геометрический поясок в виде ряда крестов, заключенных между двумя параллельными линиями, от которых вниз отходят параллельные штрихи. Все линии при детальном рассмотрении образуют в целом антропоморфный образ.

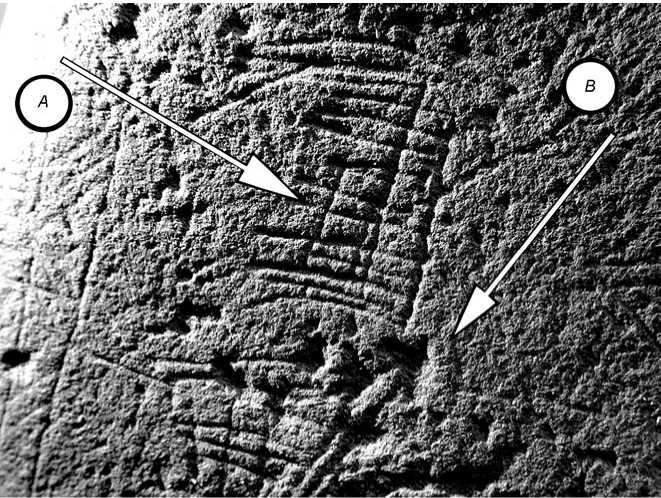

Детальный трасологический анализ поверхности артефакта позволил выделить ряд следов, связанных с производством, использованием и разрушением изделия. Установлено, что на первом этапе работы с артефактом на его естественную «галечную» поверхность, посредством острого, вероятно металлического инструмента, были нанесены линейные, образующие описанный выше орнамент. Второй тип следов образовался в «процессе утилизации» изделия и выражается в системе зон заполировок, характер образования которых связан с контактом поверхности артефакта и мягким эластичным материалом (вероятно, кожей). На завершающем этапе процесса образования следов на поверхности изучаемого предмета, по его орнаментированной плоскости был нанесен ряд интенсивных, разрушающих ударов острым, вероятно металлическим предметом, приведшим к раскалыванию изделия.

На приводимом микроснимке поверхности артефакта (рис. 2) хорошо прослеживаются как линейные следы, образовавшиеся при орнаментации изделия ( А ), так и точечные следы сильных, разрушительных ударов по его поверхности ( В ).

Более детальное микроскопическое изучение поверхности изделия должно уточнить детали его производства и использования. Вне сомнений останется связь выявленных трасологических комплексов с данными исследований, полученными при анализе орнаментированных галечных артефактов с сопредельной территории [Волков, Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2008].

Самая крупная серия орнаментированных галек (222 экз.) известна благодаря исследованиям Д.Г. Савинова карасукского поселения Торгажак на юге Хакасии. Поселение по некоторым характерным особенностям артефактов было отнесено к позднему этапу карасукской культуры и датировано X–IX вв. до н.э. [Савинов, 1996]. Предварительно все гальки были разделены им на два класса: с антропоморфными и с геометрическими изображениями. Но, так как многие элементы повторяются и переходят из одного класса в другой, в рамках этих двух классов им были выделены семь групп. Три из них носят антропоморфный характер, остальные условно отнесены к геометрическим изображениям [Савинов, 2003, с. 53].

Рис. 2.

Знаки, нанесенные на гальки, весьма различны: заштрихованные ромбы, параллельные, вертикальные и горизонтальные линии, прямоугольники, кресты, зигзаги, «елочки», косая сетка и т.д. Среди антропоморфных фигур эти знаки образуют элементы одежды и передают определенный образ, по мнению Д.Г. Савинова, женский. Выделяется два типа фигур – «одетые» и «запеленутые». Гальки с геометрическим рисунком более вариативны. Чаще всего среди них встречается замкнутое поле, которое может быть дополнено разными деталями.

Торгажакские гальки, несомненно, имеют более богатый декор, чем рассматриваемая нами галька из Ак-Дага. Но следует обратить внимание на сходство некоторых изображений. Прежде всего, это касается упоминаемого выше ряда крестов, заключенных между двумя параллельными линиями. Подобные рисунки встречаются на «запеленутых» гальках Торга-жака. Они представляют собой перекрещивающиеся орнаментированные полосы, опоясывающие гальку по всей площади.

Помимо серии орнаментированных галек Торгажака, подобные изделия были обнаружены на поселении Усть-Куюм [Савинов, 2003]. Встречаются и одиночные находки. Известна галька, опубликованная А. Готлибом при описании раскопок горного укрепления на горе Чебаки в Хакасии. С двух сторон на гальке нанесены прямоугольные фигуры, с заключенными в них одним (с одной стороны) и двумя (с другой) крестами. В Тыве на развеянной стоянке Этекшил было обнаружено несколько гравированных галек, опубликованных В. А. Семеновым [Семенов, 1992], которые так же можно отнести к торгажакской традиции.

Одна из представительных коллекций гравированных галек (около трех десятков) была открыта на поселении Тыткескень-6, расположенном на территории Чемальского района Республики Алтай. Гравированные гальки были встречены в комплексах окуневско-каракольского и неолитического времени. Серия радиоуглеродных дат, полученных для поселенческих комплексов неолита (6200 ± 210 СОАН-6763 и 5930 ± 150 лет СОАН-6765) и энеолита (4600 ± 100 лет СОАН-6767) [Кирюшин Ю.Ф., Волков, Кирюшин К.Ю., 2006; Волков, Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2008].

Назначение гравированных галек – дискуссионная тема. Д.Г. Савинов связывает с обрядовой деятельностью в рамках единой мировоззренческой системы. Изготовление галек с антропоморфным изображением могло быть связано с идеями культово-генеалогического порядка, направленными на регуляцию жизненного цикла женщин, благополучное рождение детей и обеспечение процесса перехода и реинкарнации. Им же отмечено, что, возможно, антропоморфные гальки Торгажака могли представлять изображения двойников или каких-то других иррациональных объектов, предназначенных для магических действий (убийство двойника, жертвы духам и т.д.) [1996]. По мнению С.В. Сотниковой, следы повреждения поверхности галек являются результатом их использования для гадания. Процесс гадания состоял в подбрасывании используемой гальки вверх, в итоге она выпадала либо лицевой, либо тыльной стороной (аналогия с «орел-решка») [2007]. Эта версия косвенно подтверждается следами ударов по поверхности, выявленных трасологическим исследованием (рис. 2).