Гражданская культура и социальная активность студенчества СКФО: по материалам социологического исследования

Автор: Канукова З.В., Гадиева А.Н., Синанов Б.А., Федосова Е.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы формирования гражданской культуры среди студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа. Анализ гражданской культуры в студенческой среде СКФО опирается на эмпирические данные, полученные в ходе проведенного авторами социологического исследования. В работе выделяются основные проблемы и факторы, влияющие на формирование гражданской культуры у студентов вузов СКФО. Устанавливается, что процесс формирования гражданских компетенций вузовской молодежи СКФО носит нелинейный характер, отражающий фрагментарность общественного сознания студенческой молодежи. Приведенные в статье эмпирические данные свидетельствуют о том, что гражданские установки молодежи СКФО имеют достаточно неопределенный характер. В дальнейшем процесс формирования гражданских и политических установок с равной вероятностью может пойти по разным направлениям.

Молодежь северного кавказа, гражданская культура, политические установки, социальная активность, гражданские компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/149144636

IDR: 149144636 | УДК: 316.4.05 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.3

Текст научной статьи Гражданская культура и социальная активность студенчества СКФО: по материалам социологического исследования

,

Введение . Изучение уровня гражданской культуры и социальной активности в молодежной среде в условиях тотального переформатирования мирового пространства является одним из наиболее перспективных направлений социологических исследований. Молодежь, как наиболее активная социальная группа, которая в силу своего возраста находится в процессе формирования ценностей и идентичностей, а также в состоянии активного поиска своего места в окружающем социальном пространстве, представляет несомненный исследовательский интерес. В рамках российского научного дискурса молодежь неоднократно выступала и выступает основным объектом исследования как на федеральном, так и на региональных уровнях (Бинеева, Магра-нов, 2023; Дидковская, Вишневский, Попов, 2021; Осипова Н.Г., Елишев, 2020)1.

Вопросы формирования гражданской культуры в молодежной среде являются междисциплинарной проблемой, что, с одной стороны, усложняет процесс решения исследовательских задач, а с другой – делает более многогранным научный дискурс, занимающийся изучением данной проблематики. Проблематика гражданской культуры в молодежной среде является одним из основных направлений научных исследований как в зарубежном, так и отечественном научных дискурсах.

Актуальность научных исследований гражданской культуры в молодежной среде во многом связана с тем фактом, что гражданская культура – это основа гражданской идентичности индивида. Гражданская культура задает основные векторы действий индивида в политической и иных сферах общественной жизни. Невысокий уровень или полное отсутствие гражданской культуры ведут к дезориентации молодых людей, не позволяет им соотносить свое видение будущего с целями и перспективами развития государства, что в итоге приводит к конфликту между молодежью и государственными институтами.

В структуре гражданской культуры выделяют три основных статуса или модальности:

-

– «когнитивная ориентация граждан», включающая в себя знание о политической системе, принципах ее функционирования, правах и обязанностях гражданина;

-

– так называемая «аффективная ориентация», формирующая отношение к политическим объектам и идеям, к которым относятся и политические институты, и формируемое к ним отношение;

-

– «оценочные суждения» в отношении прошлого и будущего (Черныш, 2015).

Основы изучения гражданской культуры были заложены представителями Чикагской политологической школы в 1920–1930 гг. ХХ в. при реализации конкретных социальных проектов «Гражданское обучение» и «Гражданский тренинг», направленных на формирование активных граждан (Merriam, 1934; Алмонд, Верба, 2014).

Фактически проект гражданской культуры в зарубежном научном дискурсе возник как попытка сформировать и смоделировать определенные паттерны поведения индивидов, позволяющие влиять на становление гражданского общества в заданных демократических константах (Федотова, 2015). Наиболее серьезный анализ эволюции гражданской культуры в научном дискурсе от узко-проектного понятия до глубокого теоретического осмысления был дан в исследовании Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах» (Алмонд, Верба, 2014) .

Гражданская культура – это действия людей не только в рамках той или иной политической системы, но и позитивные, преобразующие действия как на макро-, так и на микроуровне. В основе подобных действий всегда лежат такие коннотации, как солидарность и доверие. Доверие, прежде всего, к основным институтам власти, а также к тем или иным политическим лидерам: чем выше или ниже уровень доверия к политическим лидерам и институтам, тем выше или ниже уровень гражданской культуры и наоборот. Кроме того, позитивный или негативный уровень гражданской культуры в отношении политических институтов влияет на уровень гражданской идентичности индивидов. Гражданская идентичность в контексте нашего исследования рассматривается как «“отождествление” себя с гражданами страны, в ее государственно-территориальном пространстве, представления о государстве, обществе, стране, “образ мы”, чувство общности, солидарности, ответственности за ситуацию в государстве» (Дробижева, 2017).

Методология исследования . Основная цель предлагаемого исследования – анализ и интерпретация эмпирических данных, связанных с определением уровня гражданской культуры и политической активности студенческой молодежи в СКФО.

В июле 2023 г. Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН было проведено пилотажное социологическое исследование «Основные ценности и идентичности студенческой молодежи СКФО» в рамках Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности 2023–2025 гг. В исследовании использована квотно-пропорциональная выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, места жительства, уровня получаемого образования и направлений подготовки высшего образования.

Опрос был проведен в национально-территориальных субъектах СКФО (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика). В пяти субъектах (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания) было опрошено 90 респондентов, в Чеченской Республике – 50.

Объем общей выборочной совокупности в СКФО – 500 респондентов. Основу выборочной совокупности составили студенты ведущих региональных вузов, преимущественно это республиканские университеты, 1–3 курсы. Формирование выборочной совокупности опиралось на убеждение, что именно в начальный период обучения в вузе у студентов 1–3 курсов формируются основы гражданской культуры, которые в итоге влияют на структуру гражданской идентичности молодых людей.

Результаты исследования . В современном научном дискурсе существует утверждение, что у людей с высшим образованием более высокий уровень гражданской культуры, чем у тех, кто его не имеет. Однако результаты проведенного нами исследования среди студентов вузов СКФО демонстрируют достаточно противоречивую картину, анализ которой позволяет сделать определенные выводы относительно развитости компонентов гражданской культуры в студенческой среде. Опираясь на концепцию Г. Алмонда и С. Вербы, гражданскую культуру студентов вузов целесообразно рассматривать с точки зрения концептов подданичество-гражданство (Алмонд, Верба, 2014).

В ходе исследования, высказывая своё мнение о политической системе российского государства, большая часть опрошенных студентов ответили, что их или «полностью устраивает политическая система» (21 %), или «в политической системе нашего общества много недостатков, но их можно устранить» (32 %). Полностью не устраивает существующая политическая система всего 9 % опрошенных. Однако достаточно высокий процент затруднившихся ответить (39 %) является показателем гражданской незрелости респондентов, имеющих низкий уровень гражданской культуры.

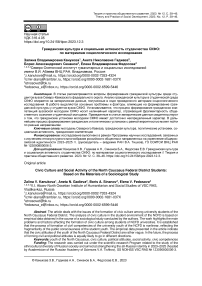

Следующим маркером развитости гражданской культуры является отношение респондентов к политическим и общественным институтам. Доверие к политическим институтам – это важный маркер развитой гражданской культуры и, как показывают данные нашего исследования (рис. 1), студенческая молодежь СКФО явно демонстрирует подданническую модель гражданской культуры.

Как видно из представленных данных, уровень доверия к политическим институтам достаточно высок, на общем фоне выделяется соответствующий уровень доверия: Президенту РФ – 59 %, армии – 44 %, Правительству РФ – 43 %, руководителю региона доверяют 42 % опрошенных. Наиболее критично респонденты настроены к политическим партиям и движениям – 30 %.

На первый взгляд, полученные данные опровергают тезис о том, что «образование способствует более критичному отношению к власти» (Трофимова, 2015), но более углубленный анализ показывает достаточно сложное и противоречивое отношение к власти у студенческой молодежи вузов СКФО, что подтверждается ответами студентов относительно их политических взглядов.

Так, 44 % респондентов затруднились определить свои политические предпочтения, а 31 % ответили, что придерживаются демократических взглядов (табл. 1).

Рисунок 1 – Доверие к политическим институтам, %

Figure 1 – Trust in Political Institutions, %

Таблица 1 – Политические взгляды студенческой молодежи, %

Table 1 – Political Views of Student Youth, %

|

Демократические |

31 |

|

Коммунистические |

4 |

|

Либеральные |

3 |

|

Социалистические |

4 |

|

Консервативные |

5 |

|

Социал-демократические |

5 |

|

Националистические |

2 |

|

Зелёная политика |

2 |

|

Затрудняюсь ответить |

44 |

Для респондентов было сложно определить, сторонниками какой политической партии они являются. Так, большая часть респондентов (60 %) ответили, что не являются сторонниками какой-либо партии, а 28 % – что они являются сторонниками правящей партии «Единая Россия» (табл. 2).

Таблица 2 – Отношение к политическим партиям, %

Table 2 – Attitude towards Political Parties, %

|

Единая Россия |

28 |

|

КПРФ |

2 |

|

ЛДПР |

4 |

|

Справедливая Россия – Патриоты – За правду |

1 |

|

Яблоко |

1 |

|

Партия «Зелёная альтернатива» |

2 |

|

Другая партия, движение |

2 |

|

Не являюсь сторонником какой-либо партии или политического движения |

60 |

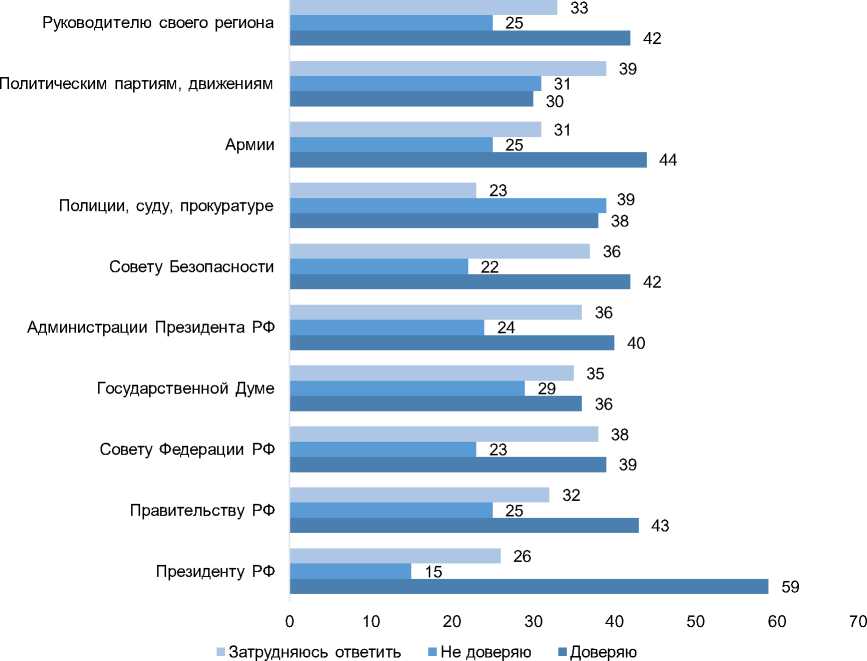

Позицию «Насколько государство выполняет свои обязательства по отношению к гражданам в реализации их прав и свобод?» респонденты в большинстве своем оценили негативно и считают, что российское государство не выполняет свои обязанности по гарантии прав и свобод граждан (рис. 2).

Рисунок 2 – Реализация прав и свобод граждан, %

Figure 2 – Realization of Citizens’ Rights and Freedoms, %

Данные результаты интересны в сопоставлении с уровнем солидарности и доверия респондентов к политическим институтам. Высокий уровень доверия к политическим институтам и низкая оценка реализации политических прав и свобод свидетельствует о конфликте и инертности общественного сознания молодежи СКФО.

При этом для защиты своих интересов только 4 % респондентов готовы подписать обращение к власти; 3 % обратятся к общественности через интернет; 2 % – через СМИ. Более активные действия в защиту своих интересов (участие в митингах, забастовках, акциях гражданского неповиновения) готовы предпринять всего 2 % студентов, 16 % ответили, что ничего предпринимать не будут (табл. 3).

Таблица 3 – Действия в защиту своих интересов, %

Table 3 – Actions in Defense of Their Interests, %

|

Мои интересы достаточно защищены |

30 |

|

Подпишу обращение к властям |

4 |

|

Выйду на митинг, демонстрацию |

1 |

|

Буду участвовать в забастовках, акциях протеста |

2 |

|

Приму участие в акциях гражданского неповиновения |

1 |

|

Обращусь к общественности через СМИ |

2 |

|

Обращусь к общественности через интернет |

3 |

|

Ничего из перечисленного не буду делать |

16 |

|

Затруднились ответить |

41 |

Противоречивость в ответах респондентов, на наш взгляд, обусловлена также тем фактом, что общественное сознание современных молодых людей находится в состоянии размытости и фрагментарности. Для современного общества характерна мозаичная структура сознания, которая демонстрирует «причудливое сочетание оценок-комбинаций: размытость, неопределенность, фрагментарность и переменчивость ценностных ориентаций, установок, социального настроения, общественных и личных интересов» (Тощенко, 2015).

Кроме того, результаты исследования демонстрируют, что структура гражданской культуры у молодежи имеет не статичный, а подвижный характер. На уровень развития гражданской культуры у студенческой молодежи оказывает влияние как отсутствие гражданского опыта, так и его недостаточность. Гражданская культура в России находится в процессе становления и определенного поиска, поэтому государство является пока еще доминирующим во взаимодействии с гражданским обществом, соответственно, и уровень гражданской активности оставляет желать лучшего.

Поэтому мы бы не стали однозначно негативно относиться к фрагментарности молодежного сознания, так как в силу своего возраста у них еще недостаточно развиты гражданские компетенции, от которых, собственно, и зависит уровень гражданской культуры. Гражданские компетенции состоят из знаний, навыков, ценностей, «которые позволяют людям действовать успешно в гражданском обществе, в условиях репрезентативной демократии и повседневной жизни, основанной на демократических ценностях» (Трофимова, 2015). Естественно, что в молодежной среде гражданские компетенции находятся в стадии формирования.

Помимо этого необходимо учитывать и тот факт, что на уровень гражданской активности молодежи влияют и региональные особенности. Исследовательской группой «Циркон» были выделены несколько региональных «индексных» переменных, влияющих на гражданскую активность и уровень гражданской культуры в обществе:

-

1) уровень жизни населения региона, который включает в себя: коэффициент младенческой смертности, ожидаемую продолжительность жизни, отношение среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму;

-

2) уровень развития экономики региона, включающий в себя: ВРП на душу населения, численность безработных, % от экономически активного населения, оборот розничной торговли на душу населения и инвестиции в основной капитал на душу населения;

-

3) потенциал гражданской активности: удельный вес городского населения в общей численности населения, численность студентов на тыс. чел., выпуск газет на 1 тыс. чел. населения, число общественных организаций на 1 тыс. чел., число малых предприятий;

-

4) декларируемый уровень институциональной общественной активности1.

Естественно, что «индексные» переменные регионов Северного Кавказа чаще всего отличаются от многих общероссийских переменных по многим параметрам и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому и уровень гражданской активности в молодежной среде остается достаточно низким.

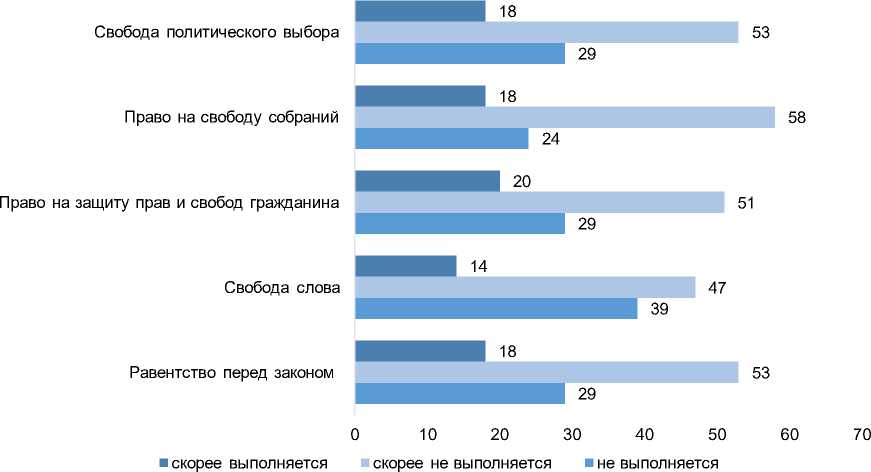

Тем не менее, несмотря на невысокий уровень молодежной политической активности социальная активность студентов СКФО значительно выше гражданской. Так, волонтерской деятельностью регулярно занимаются 11 % респондентов, иногда – 28 %; никогда – 48 %. В благотворительных акциях регулярно участвуют 11 % респондентов, иногда – 35 %, никогда – 54 %. Более подробно структура социальной активности молодежи СКФО представлена на рис. 3.

В рамках нашего исследования при анализе социальной активности молодежи мы опирались на определение Г.Е. Зборовского, рассматривающего социальную активность молодежи как «целенаправленную деятельность, направленную на качественные изменения социальной ре-альности»2.

Социальная активность молодежи проявляется как в рамках институционально устоявшихся форм социальной деятельности (например, волонтерство, донорство крови и др.), так и в формах самостоятельной групповой интеграции (например, общественные работы по месту жительства или учебы).

Заключение . Гражданская культура – это один из важнейших инструментов взаимодействия общества и политических институтов. Высокий уровень гражданской культуры в обществе способствует саморегуляции гражданской сферы, обеспечивая ее стабильное функционирование. Полученные нами данные коррелируются и с результатами других общероссийских социологических исследований (Ильичева, 2023; Комаровский, 2021), в которых также формулируется мысль о том, что основным институтом формирования гражданской культуры должно стать образование.

Результаты проведенного исследования демонстрируют тот факт, что на некоторые элементы гражданской культуры не только можно, но и нужно влиять, прежде всего, посредством образования. Институт образования – это ключевое направление в развитии гражданского общества. Высшая школа как раз является той площадкой, которая могла бы способствовать формированию у молодежи не только профессиональных навыков, но и навыков овладения элементами гражданской культуры, без которой невозможно позитивное развитие гражданского общества.

Экологические акции

Городские проекты, конкурсы, премии

Участие в самоуправлении домом, подъездом

Общественные работы по месту жительства

Публичные слушания, отчеты власти

Донорство крови

Ликвидация последствий стихийных бедствий

Проведение массовых мероприятий

Благотворительные акции(включая денежные пожертвования нуждающимся)

Публичное обсуждение общественно-значимых проблем

Подписание обращений и петиций в органы власти

Волонтерская работа

Территориальное общественное самоуправление

Деятельность некоммерческой (общественной) организации

-

■ регулярно ■ иногда ■ один раз ■ никогда

Рисунок 3 – Формы гражданской активности, %

Figure 3 – Forms of Civic Engagement, %

Список литературы Гражданская культура и социальная активность студенчества СКФО: по материалам социологического исследования

- Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Е. Генделя. М., 2014. 500 с.

- Бинеева Н.К., Магранов А.С. Восприятие студенческой молодёжью Юга России социально-экономической и политической ситуации в стране (на материалах региональных исследований) // Социологическая наука и социальная практика. 2023. Т. 11, № 3. С. 87-115. https://doi.org/10.19181/snsp.2023.11.3.5.

- Дидковская Я.В., Вишневский Ю.Р., Попов Е.С. Будущее для молодежи и молодежь о будущем: опыт социологического исследования студентов Екатеринбурга // Koinon. 2021. Т. 2, № 2. С. 142-155. https://doi.org/10.15826/ koinon.2021.02.2.019.

- Дробижева Л.М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // Мир России. 2017. № 1.С. 7-31.

- Ильичева М.В. Образ будущего страны в представлениях студенческой молодежи: трансформация в условиях перемен и кризисных потрясений // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2023. № 3. С. 39-56. https://doi/org/10.24412/2071-6141-2023-3-39-56.

- Комаровский В.С. Видение будущего страны российской молодежью: надежды и опасения // Власть. 2021. Т. 29, № 5. С. 187-194. https://doi.org/10.31171/vlast.v29i5.8556.

- Осипова Н.Г., Елишев С.О. Социальное неравенство и молодежь; ключевые тренды 2020 г. // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2021. Т. 27, № 2. С. 7-22. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2021-27-2-7-25.

- Современное состояние и перспективы развития гражданской культуры в российском обществе / отв. ред. М.Ф. Черныш. М., 2015. 160 с.

- Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М., 2015. 668 с.

- Трофимова И.Н. Гражданская компетенция: государственная политика или возможности для гражданина // Россия реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. М., 2015. С. 91-112.

- Федотова В.Г. Гражданская культура: концепция для обществ, вступивших в демократию // Вопросы социальной теории. 2015. Т. 7. С. 178-199.

- Merriam C. Civic Training in the United States. Chicago, 1934. P. 18.