Гражданское общество и транзит власти 2024 года

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Эффективность государственного управления. От главного редактора

Статья в выпуске: 6 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос о транзите власти 2024 г. и роли гражданского общества в решении ключевых задач, стоящих перед главой государства в период до выборов в Государственную Думу РФ (2021 г.) и на должность Президента РФ (2024 г.). Рассмотрены исторические аспекты транзита власти в России, свидетельствующие о широких, комплексных масштабах его последствий для общественного развития. Приведены прогнозы и экспертные оценки текущей ситуации в стране как фактора возможной успешности транзита власти 2024 г. На основе данных общероссийских и региональных социологических исследований, реализуемых в мониторинговом режиме, анализируется динамика общественного мнения по ключевым вопросам, касающимся актуальных, ожидаемых к реализации общественных и личных потребностей. Проведенный анализ позволяет говорить о многолетней нерешенности наиболее острых проблем, волнующих население. На фоне во многом неудачного «старта» национальных проектов 2018 г. и тревожных прогнозов экспертов по поводу перспектив будущего России и выхода из фактически стагнации отечественной экономики, наблюдающейся с 2014 года, это актуализирует вопрос об эффективности государственного управления в новом политическом цикле, в котором (согласно действующей Конституции РФ) В. Путин не сможет занимать пост главы государства. В «транзитный» период (период, оставшийся до думских выборов 2021 г. и прези дентских выборов 2024 г.) перед Президентом встают задачи более высокого уровня. Одна из них связана с реализацией накопленного за последние 20 лет потенциала гражданского общества как активного субъекта, представляющего интересы широких слоёв населения в диалоге с властью на всех уровнях государственного управления. Решение этой задачи может стать залогом успешного «транзита» российского общества в новый исторический период.

Транзит власти, президент, гражданское общество, справедливость, неравенство, эффективность государственного управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147225090

IDR: 147225090 | УДК: 323.2 | DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.1

Текст научной статьи Гражданское общество и транзит власти 2024 года

С начала IV президентского срока В. Путина внимание экспертного сообщества всё больше приковывает вопрос о транзите власти 2024 года – о будущем системы государственного управления и страны в целом после того, как В. Путин, в соответствии с действующей Конституцией РФ, не сможет в очередной раз баллотироваться на пост главы государства. 1

Ключевая задача снижения социально-политических рисков – преобладающее влияние «ответственного класса» на формирование национальной повестки дня. Здесь важна позиция элит – главных руководителей, которые имеют возможность влиять на политику. Отсюда задача национализации элит, их консолидация и расширение социально-политического кругозора... Но не менее важна консолидация «субэлитных» групп, которые не наделены прямыми властными полномочиями, но обладают определенным социальным статусом и характеризуются способностью к рациональному и ответственному анализу ситуации. Их мнения и позиции, как правило, значимы для элит, влияют на принимаемые ими решения... Прочная поддержка преобразований «субэлитными группами» сильно снижает вероятность того, что неизбежные временные недовольства и брожения в локальных средах перерастут в серьезные социально-политические риски 1 .

«Тема о так называемом транзите или трансферте президентской власти занимает главное место в аналитических статьях отечественных и зарубежных СМИ» 2 . Обсуждаются вопросы, связанные с готовностью российской политической и экономической системы к новому для страны периоду; прогнозируется тактика, которой будет придерживаться партия власти в ходе электорального цикла; анализируются сценарии относительно перспектив взаимодействия государства и общества. Значительное внимание уделяется ценностным ориентирам действующей элиты, напрямую влияющей на политическую ситуацию в стране, и активности «субэлитарных групп» – ответственных инициативных граждан, способных повлиять на управленческие решения, принимаемые органами власти.

Многие эксперты акцентируют внимание на том, что транзит власти состоится не после президентских выборов 2024 г., а гораздо раньше – в 2021 году, когда в России пройдут выборы в Государственную Думу. Поскольку до этого события остаётся совсем мало времени, данное обстоятельство ещё больше «подогревает» дискуссии о грядущих изменениях, которые могут произойти в системе государственного управления, политической и экономической жизни страны.

Актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнений. Как показывает исторический опыт России, транзит власти – явление, выходящее далеко за пределы системы государственного управления и политического устройства; оно касается общества в целом. Транзит

Соловей В.: «Транзит системы должно осуществить до 2024 года, дабы застать врасплох врагов внешних и внутренних. Решающими могут стать 2020 - 2021 ГОДЫ» 3 .

Степанов А.: «...при любом сценарии развития очевидно одно – в политической повестке дня ключевое значение имеют грядущие в 2021 году выборы в Государственную Думу России. Поскольку именно они должны гарантировать стабильность развития страны, что является базовой гарантией реализации любого сценария транзита власти» 4 .

Хазин М.: «Тема транзита власти в последние полгода стала доминирующей в общественнополитическом дискурсе... Собственно, все политические (или претендующие на политический статус) силы начали игру на подготовку своих позиций к этому самому транзиту. Который при этом ещё неизвестно когда произойдёт» 5 .

Фадеев В.: «Выборы в парламент 2021 года очень важны для организации нормального транзита в 2024 году» 6 .

90-х и к появлению ценности стабильности как «точки соприкосновения» между реализуемым властью политическим курсом и доминирующей потребностью широких слоев населения. С началом президентских сроков В. Путина в России начинается упорядочивание властной вертикали, преодоление негативных тенденций в экономике, решение острых проблем на внешних рубежах страны, и всё это оказало положительное влияние как на общее психологическое состояние общества, так и на его отношение к государству. 7

У нас на памяти история распада СССР, которую, конечно, готовила «команда Горбачёва», но завершила-то «команда Ельцина». И еще одного такого транзита наша страна не переживёт. Беда в том, что властным группировкам это не объяснишь, они за власть борются, всё остальное они просто не видят, даже когда все их члены являются реальными патриотами 7 .

власти в 1917 г. привёл фактически к полному разрушению основ Российской Империи. Периоды правления каждого из последующих руководителей страны получили в истории такие определения, как «ленинский НЭП», «сталинская зима», «хрущевская оттепель», «брежневский застой», что в полной мере отражает принципиальную суть транзита власти – комплексные изменения не только политической системы, но и фундаментальных основ обще-ства. 3456

Транзит власти при Горбачеве закончился распадом СССР в 1991 г., переходом России на рельсы рыночной экономики и сменой общественного строя (со всеми вытекающими последствиями для социума). Транзит власти в 2000 г. привел к окончанию эпохи безвластия

Оба вышеуказанных события современной российской истории (транзит власти в 1991 и 2000 гг.) объединяются двумя факторами.

Во-первых, и в том, и в другом случае конкретному политическому процессу (смене национального лидера, команды управленцев высшего уровня, политического курса) предшествовали определенные настроения, доминировавшие в обществе. Они заключались в явной, нарастающей неудовлетворенности людей положением дел в стране; в предъявлении претензий к властвующей элите по поводу ее неспособности удовлетворить наиболее острые, первичные потребности граждан, в накоплении критической массы общественного недовольства.

Во-вторых, после смены руководства страны менялись «реперные точки», лежащие в основе консенсуса между потребностями общества и обязательствами государства, обеспечивающие легитимность новой команды управленцев и реализуемого ею политического курса в оценках населения и, одновременно, служащие главным критерием их эффективности. Так, после развала СССР политика го- сударства и ценности общества во многом находили точки соприкосновения в либеральных идеях: в предоставлении свобод гражданам, изобилии товаров в магазинах, в расширении возможностей достижения индивидуального успеха и т.д., то есть во всём том, чего не хватало простым людям в советский период. Однако осознание ошибочности ослабления роли государства, а также в целом вектора развития, по которому двигалась страна в период 1990-х гг., привело к общим между социумом и властью потребностям в сильном и эффективном государственном управлении, ориентированном на реализацию национальных интересов во всех сферах жизни.

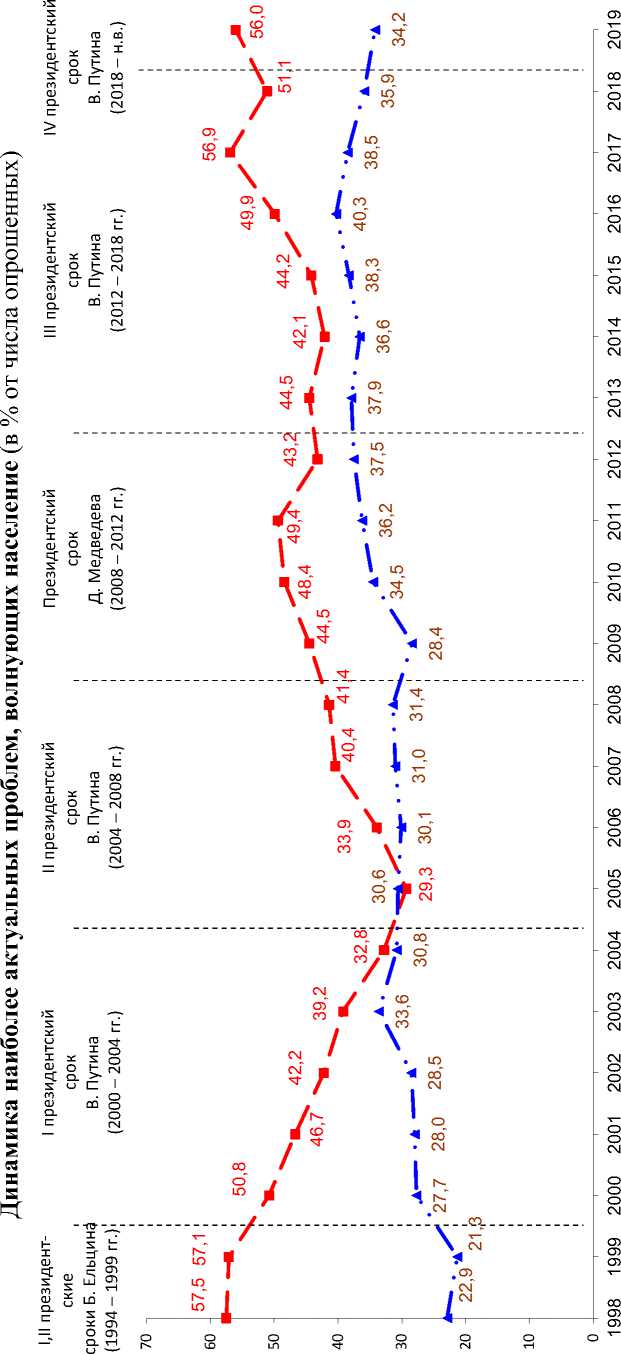

Транзит власти 2024 г., по сути, обладает теми же признаками, что и упомянутые изменения в системе государственного управления в 1991 и 2000 гг. Сегодня, несмотря на более конструктивный настрой социума по отношению к власти (по сравнению с общественными настроениями в период «заката» и первой десятилетки после распада СССР), в нем также растет недовольство стагнацией экономики и нерешенностью наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются люди в своей повседневной жизни. Так, за последние 3 года (2017–2019) актуальность восприятия людьми проблемы низкого уровня жизни фактически вернулась к периоду конца девяностых (1998– 1999 гг.): в 1999 г. самой острой для страны проблему бедности называли 57% жителей региона, в 2005 г. – 29%, в 2011 г. – 49%, а в 2019 г. – 56% (вкладка 1) .

Не менее тревожной является динамика доходного неравенства российского общества: если в 1998–1999 гг. расслоение населения на «бедных» и «богатых» как самую острую проблему для страны отмечали 22% людей, то к 2005 г. их доля увеличилась до 29%, а с 2010 г. удельный вес разделяющих это мнение не опускался ниже 34%; вкладка 1).

Как следствие во всех слоях российского общества растет потребность в социальной справедливости. За последние почти 3 года (с февраля 2016 по декабрь 2019) доля людей, считающих, что современное российское общество устроено несправедливо, увеличилась на 10–20 п.п. во всех основных социально-демографических категориях населения, включая высокодоходные группы (с 36 до 57%) и людей с высшим образованием (с 42 до 63%; вкладка 2). Как показывают результаты социологических измерений, проводимых в целом по стране, в настоящее время 72% граждан «не видят совпадения интересов власти и общества»8, а доля россиян, считающих, что «сегодня следует пересмотреть Конституцию», имеет нарастающую динамику (в 2003 г. – 47%, в 2007 г. – 51%, в 2019 г. – 68%)9.

Динамика оценок общественного мнения, которую в мониторинговом режиме отслеживают крупнейшие социологические центры страны, коррелирует с результатами исследований, проводимых зарубежными компаниями. В частности, это касается самых острых вопросов – низкого уровня жизни и высокого уровня доходного неравенства.

Так, по данным ежегодного отчета швейцарской компании Credit Suisse, «в целом в мире глобальное благосостояние за последние десять лет, к середине 2019 года, возросло на 70%, до 70 850 долл. в пересчете на каждого взрослого. Медианный уровень благосостояния в 2019 г. составил 7087 долл. (то есть у половины взрослого населения мира он выше этого уровня, у половины – ниже). В России же на каждого взрослого приходится в среднем примерно 27 000 долл., медианный уровень – 3683 долл.

В географическом распределении богатства лидируют США (их доля мирового благосостояния составляет 29,4%), Китай (17,7%) и Япония (6,9%). В России, для сравнения, доля мирового благосостояния составляет 0,8%. И тем не менее как отмечают исследователи «при скромном уровне общего благосостояния на долю 10% самых состоятельных россиян приходится 83% богатства страны. Это больше, чем у США (76%) и Китая (60%)» 10 .

Вкладка 1

|

о о + & (D 1> S -о4 5 И СО г-Н ин О ^ Г<| ю cd ж |

ч е |

04 + |

in + |

и CD я а м о К |

о + |

+ |

04 + |

Я я я я о W я а ю о |

+ |

+ |

Г<1 CO + |

я я я in & у я ж о и о |

+ |

ОО + |

Гх| С4| + |

S S с. о н S с. с. н |

ОО + |

СП С4| + |

СП + |

+ |

о со S ч К[ о со ей & щ СЗ со о а СУ S & 'ГО 'о со S Ч К[ о со ей g й S § о со S ч К[ со ей g о и о & 5 О ч У и о н В О о о S 5 о л о о и § со о CD S m ^ д$ О & о со СЗ со S о е |

|

04 cd ж |

гл О |

сл^ оо ш |

1П О)" ш |

со o' 40 |

СП' оГ 40 |

in |

Oy in |

СП 40 |

Оу оГ ш |

°я СП о |

О' in |

оо^ о" о |

О' СП |

04 о" ш |

О' 04х ш |

||||||

|

04 Я |

гл оо" ш |

сп^ о? ш |

О^ О4~ ш |

in |

О^ оГ 40 |

о^ 40 |

О)" m |

o' m |

о^ СП о |

°я ОО ш |

СП ОО ш |

О' о" о |

СП о" о |

о" ш |

Оу ОО ш |

||||||

|

О Я |

т^ |

О^ т* |

in o' |

nf |

оо^ |

o' |

rn |

oo^ |

оо^ СП |

Ог о |

in in СП |

СП СП1 |

ш |

Ое ОО СП |

О' СП1 |

||||||

|

^ Я cd cd о cd И S О cd Й ы |

Ж О 5 |

Ж S о И cd |

н CD О СП О « |

н CD Ш Ш О СП |

н CD R ш ш CD и |

tt Cl о ~Щ S

|

CD И я CD К CD CD CD И Ж CD Pt О |

CD CD CD 2 _Я 15 s CD CD CD m |

X! Я И CD У CD CD CD Ю О CD CD И CD 2 s И О С^ |

X и CD Я CD К CD CD Ю О CD И « CD CD О о |

X я И CD Я CD К CD CD Ю О CD CD R Ю S и о CN |

О m |

ж CD я к CD CD |

СЦ |

н о cd ю о |

При этом важно отметить, что многолетняя нарастающая потребность в решении этих вопросов приводит к появлению в общественном сознании принципиально новых процессов – по мере того как жизнь в стране всё больше отдаляется от многочисленных пертурбаций «лихих 90-х», потребность в стабильности становится всё менее востребованной и её место занимает осознание необходимости перемен, которое, по-видимому, станет доминирующим трендом общественного сознания в ближайшие годы. По данным российских исследований, за последние 5 лет (с 2014 по 2018 г.) доля сторонников перемен в жизни страны возросла почти в 2 раза (с 30 до 56%) и сегодня составляет большинство населения страны. Противоположную точку зрения («стабильность важнее, чем перемены») в 2014 г. разделяли 70% россиян, в 2018 г. – 44% 11 . По данным мониторинга ВолНЦ РАН, проводимого на территории Вологодской области 12 , доля сторонников перемен также превалирует над долей приверженцев стабильности во всех социально-демографических категориях населения , при этом за последний год она (хотя и незначительно) увеличилась в большинстве социальных слоев населения (в 12 из 14; вкладка 3 ).

Таким образом, всё указывает на то, что сегодня Россия стоит на пороге перемен, выходящих далеко за пределы «косметических» изменений системы государственного управления ; возможно, на пороге перемен такого уровня, какого современная, «путинская» Россия еще не знала. При этом стоит отметить, что два вышеуказанных транзита власти (в 1991 и в 2000 гг.)

закончились для нашей страны совершенно противоположным образом: со знаком «–» и со знаком «+» и решающую роль в этом смысле сыграли конкретные личности, оказавшиеся во главе государства – Б. Ельцин, при котором в российской системе государственного управления возник так называемый «олигархический капитализм», и В. Путин, преодолевший политический и экономический кризис внутри страны и начавший восстановление ее геополитического статуса на международной арене.

В каком состоянии будет находиться система государственного управления в следующем политическом цикле, пока неизвестно. По мнению некоторых экспертов, «фактическое состояние высшего эшелона элиты с высокой степенью вероятности предопределит приход после Путина к управлению страной новых людей из другого, более низкого этажа власти. А это в условиях крайне малого радиуса доверия в российском обществе означает автоматическую радикальную смену элиты, принимающей ключевые решения в государстве , перерыв постепенности» 13 .

Однако вполне очевидно, что после 2024 года перед главой государства будут стоять задачи не менее масштабные и судьбоносные для российской государственности. Причем это касается как внутренних, так и внешних вызовов. В. Путиным подготовлена почва для дальнейшего развития: упорядочена вертикаль власти (хотя она и не всегда срабатывает эффективно и во многих вопросах требует личного вмешательства Президента), очерчены контуры гражданского общества (его организационные формы, цели, масштаб полномочий), укрепляется геополитический статус России, преодолены острые фазы демографического и экономического кризиса, возвращено, казалось бы навсегда утраченное, доверие общества к государственной власти (на сегодняшний день уровень доверия В. Путину составляет 52%, это в 2 раза больше , чем доверие Б. Ельцину в 1996 г.; вкладка 4 )... всё это – немало на фоне того, в каком состоянии была страна, когда В. Путин «принимал» её от первого Президента РФ Б. Ельцина.

У нас не просто так в три раза выросла бюрократия по сравнению с СССР. Это не имперское чиновничество, которое головой отвечало за результат, это именно обслуга, которая (с какого-то уровня) отлично знает, на какого олигарха работает, и которая категорически ни за что (за исключением своих обязательств перед олигархом) отвечать не желает. Это очень хорошо видно по результатам так называемых национальных проектов, главной задачей которых является перекачка бюджетных денег олигархам, с выводом их за пределы страны (за это отвечают Минфин и ЦБ). Соответственно, и уровень коррупции соответствующий, поскольку обслуга должна получать долю 14 .

Решение этих задач, безусловно, исторического масштаба требовало от национального лидера специфических личностных характеристик. Напомним, что на протяжении всех своих президентских сроков В. Путину приходилось действовать в условиях как внешнего давления со стороны «зарубежных партнеров», так и в условиях широкого представительства либерально настроенных элит внутри страны, которые занимают ключевые посты в системе государственного управления еще со времен Б. Ельцина, имеют тесные финансовые и личные связи с отечественным и зарубежным крупным бизнесом и которые в своё время (в 1999 г.) поддержали кандидатуру В. Путина на пост Президента РФ.

В сложившихся условиях достижение тех успехов, которые сегодня можно смело приписывать Президенту, было бы невозможным без «включения» так называемого режима «ручного управления». И хотя именно в его последствиях видятся ключевые проблемы эффективности государственного управления, нельзя не отметить, что без такого режима главе государства не удалось бы ни предотвратить развал страны, ни «прижать» олигархов в начале 2000-х, ни обеспечить стабильно более высокий уровень доверия общества по сравнению со всеми существующими в стране государственными и общественными институтами (это не объяснить исключительно традиционным, социокультурным фактором, поскольку доверие Президенту

Б. Ельцину в 1996 г., как показывают данные соцопросов, было ниже, чем церкви и армии; вкладка 4 ).

Отметим также, что за годы президентских сроков В. Путина существенно увеличилась материальная обеспеченность всех доходных групп населения, включая 20% наименее состоятельных граждан (вкладка 5) , а доля людей, жалующихся на то, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно», значительно снизилась во всех социально-демографических категориях , независимо от пола, возраста, территории проживания, уровня образования и дохода (вкладка 6) .

Тем не менее сегодня в экспертном сообществе фактически нет разногласий по поводу того, что достигнутая Президентом упорядоченность властной вертикали имеет существенные изъяны, поскольку напоминает, скорее, клубок противоречий, единственным балансом которых выступает лично В. Путин. Такими же противоречиями наполняются остальные сферы жизни: при крайне либеральных властвующих элитах существует суверенная демократия; при росте геополитического статуса России всё большее распространение получают русофобские настроения; на фоне оптимистических перспектив и достижений, озвучиваемых СМИ15 и официальной риторикой власти, всё большее раздражение среди людей вызывает стагнация

Либеральный и патриотический уклады, которые В. Путин взял под контроль, взрастали, их противоречия сглаживались, ибо их рост управлялся из одного и того же центра – из Кремля. И президент Путин, патронируя оба уклада, сам состоял из двух Путиных: либерального - прозападного и патриотического – централистского. Развитие новой, путинской России проходило на фоне этих управляемых укладов, между которыми соблюдался баланс. Венцом путинского развития стало возвращение Крыма, которое на краткий момент объединило всю Россию. Но когда этот момент миновал, развитие прекратилось и Россия остановилась, два эти уклада продолжали расти и усиливаться, но уже выходили из-под контроля президента 15 .

|

(D = в В к х" ^ 5 =в CD CD & У и у й ^ в и 8 к а 8 >1 У о К и 3 5 в У о CD И св г> Я ^ Он О н о. и |

+ CD В CD В CD 3 СП к |

ч о С |

О1 + |

ГП + |

н V Л а гг О PQ |

oi + |

+ |

О1 + |

S л я и о о S Он ко о |

40 + |

+ |

+ |

а 5 в я о и о П |

+ |

+ |

О |

в в а о У В а а Н |

+ |

40 + |

ГП + |

я S а> Л У S о R й Он rd а> Л й я я т Он Я Он Я rd о я Рн У Он У т Рн ю о S 2 S я й т 2 т Я § & я Я о & о м ОО т |

|

|

04 о oi |

40^ of |

4О_ of |

of |

ГП' |

ОО |

мп of |

О1е |

мп of ГП |

О1е |

мп of |

4R. оо^ ГП |

4R. of |

||||||||||

|

ОО о О1 |

40^ |

гл о |

со of |

У |

ГП' of ГП |

ГП' of ГП |

мп |

о\ |

o' |

о\ о |

4R. of ГП |

О1^ |

Ое ГП ГП |

°f о |

||||||||

|

s' о to “ Я У н « 3 * у Н (D CD Я (D Я S В « св О Й у и |

+ CD В CD В CD 3 СП к |

40 |

УГ |

мп |

МП |

у |

Г^ |

ГП |

МП |

+ |

40 |

УГ |

н^С |

ОО |

МП |

мп |

||||||

|

04 о oi |

О1 ГП |

О^ 4О*~ гп |

со of OI |

ОО ГП гп |

О' о |

мп of ГП |

of ГП |

мп МП ГП |

Ое о" ГП |

40*" ГП |

О |

ГП' ГП |

40^ of ГП |

О1с of ГП |

ГП' МП ГП |

|||||||

|

ОО о О1 |

ОО of ГП |

о |

ГО' гп |

О|^ of гп |

о\ of |

ГП' ГП |

4Ое |

ОО о |

ГП' of OI |

40^ of |

мп |

О1е of ГП |

40^ О |

5 |

Ое о |

|||||||

|

Я Н о н 0 Я m |

DS S |

)S S о S (D |

н (D Я О СП о я |

н (D Я МП МП о гп |

н (D я МП МП (D У О |

(D (D S Я (D Он О к (D S ч (D Он и |

(D S hQ (D К О (D S ч (D Он и |

(D (D о к (D (D о т |

X я я (D я (D К о ко о (D (D Я (D S сЗ Я О OI |

X Я я (D я (D Я О (D ко о (D я ч (D Он О о 40 |

X л я (D я (D я о (D ко О (D (D Я О ко я сЗ Я О OI |

я о Я т |

СТ (D Я О Я (D Он (D У |

Я о )Я я Рн |

я н У Л я ко о |

|||||||

|

и 04 о oi f

СО К |

ОО о OI |

ОО |

Я" |

Я" |

40 |

Я" |

40 |

Я" |

40 |

— |

т |

ГП |

я- |

т |

я- |

го |

го |

ГП |

Я" |

m |

го |

|

о о о OI |

Ш |

+ |

СП + |

oi |

+ |

+ |

+ |

ОО + |

О1 + |

+ |

OI ГП + |

+ |

40 + |

О1 + |

40 OI + |

т OI + |

+ |

04 + |

т + |

||

|

40 04 04 |

40 oi + |

04 + |

т oi + |

СП oi + |

ОО О1 + |

+ |

OI + |

О О1 + |

04 + |

04 + |

OI ГП + |

о + |

+ |

oj + |

+ |

40 OI + |

m OI + |

т + |

m + |

04 + |

|

|

04 о OI |

of Ю |

in |

40^ of |

Оу |

Оу |

ОО о |

o' |

of СП |

in ГП ГП |

Оу of ГП |

40^ ГП |

О4С OI |

40^ СО OI |

OJ |

40^ OI |

4R. in OI |

04^ oj |

in o' OI |

of |

40^ |

|

|

ОО о OI |

Ш o' 40 |

ое o' ш |

я- |

сп^ |

оу |

оу |

Я; |

сп^ |

in ГП |

ГП |

гп |

го^ of го |

ОО of го |

Ое го |

ОО of OI |

ГО' со OI |

CO OI |

in OI |

ГО' of OI |

o' OI |

|

|

о OI |

о^ Cf |

40^ ОО*' СП |

00х |

40^ СП |

ОУ' ГП |

in СП |

ОУ' 40^ СП |

in ГП |

Оу о |

in ГП |

4R. 40^ OI |

О1^ in ГО |

ОО of го |

О' со OI |

of OI |

in in OI |

°\ OI |

oic o" OI |

°\ ОО |

||

|

OI о OI |

ОУ' ГП СП |

О of СП |

Оу ГП СП |

гп^ СП |

сп^ of OI |

40^ СП |

О гп |

ГП of ГП |

гп^ of OI |

4R. in OI |

т o' ГО |

со OI |

т of OI |

in OI |

in 4O" OI |

in OI |

04^ o" OI |

ГО^ OI |

|||

|

ОО OI |

oi ш" 40 |

Оу Ш |

ОУ' о |

Оу o' 40 |

ОО of |

ОО ГП |

in 40^ СП |

ГП |

О 00х |

40^ |

Оу о |

04^ in го |

о^ of |

Ol^ in го |

4R. of ГП |

in o" m |

co 40^ OI |

4R. 40 OI |

|||

|

о OI |

in |

ГП of |

ОУ' o' СП |

of |

оу СП |

оу ГП |

Оу О1 |

40^ СП |

гп^ ГП |

СП СО О1 |

со OI |

0^ of OI |

of го |

40^ of |

o"’ |

of |

|||||

|

40 04 04 |

in 40^ oi |

Оу т |

оу ОО*' |

in оо" |

О of |

оу СП |

я-" |

ОО of |

оу |

ГП |

О1с o' OI |

ОО |

in |

СЧ in |

co 4OC |

in ОС |

|||||

|

н К |

е Я н

|

т и си |

cd й Й и С |

е Рч О pq н о л 4 (D н S и cd с |

S н о и о cd К со (D Ю cd Ю 4 о cd И Л 5 (D Ч (D е |

§ я < |

Я я Я О С |

и |

S н о cd 4 ю о о pq н о ч pq Ян |

S S У cd Он (D ч (D е н (D pq о и |

s и CD 4 pq cd о cd о о я Й (D 2 И cd о |

со о о ^ о с |

cd ГС 6=5 cd И И (D т н о & Ч о гО |

е Ян cd Й к § и и (D т н о (D н ю О |

я я я о ^ и S « о т о о о cd 3 cd т н о ч (D Л и |

s H о cd 4 Ю О cd Й к § и и (D m H о (D H О |

я я я cti СП s и cd Ой О (D И и (D PQ н о (D ю О |

:R Я H (R Я & 4 (D К s 4 d> H s 4 о PQ о cd O. О H И (D я rc |

§ я

У я у я я о с |

S (D S И О ^ 5 Й 3 я я я я я & df s и о PQ О И И cd и |

|

cd~

О

Я Я О ^Я Вкладка 5 X и и о У о К о о ю о о о ^ о ю S Cd и о СЧ + СП к ОО гп + ОО 09 + о + 40 ГП + о + о ОО + + гч + ГП + 40 гч + 40 + ГП ш + ьО S G S о ю о щ н S m о о § m S н я ™ Й 45 §- 2 й о н 5 х я □ (М о О\ ш щ я н s ^ 5§ си а mg я ш Щ о 'S ^ Р-| ОО Я cq 8 Й а о и & О О ^ Р2 cd S о & S о е “ & о м р ю о tt 1-1 2 8 и У щ S ^ -и У —' ч м ГТ- О О У У S g 5 8 2 О ° ° & а а Р П Р m £ * Ю tt 04 о сч 1П ОО o' ОО сп^ об' оС 40^ оС 40 o' ОО 40^ оС 40 о< ОО о*' ОО о^ °\ сп^ СП ш 04 04 04 40^ о^ СП Ое СП ш сп^ об' СП 4О_ in ш о, о^ ш ОО СП^ О^ СЧ X и И о У о к о о ю о о и ч о сх о о 40 + СП к 04 ГП + ГП + ОО ГП + ш ш + ш + ш 40 + о + + + гч + ГП + + 04 о сч 40^ СЧ 40 оу оС 40 40^ СЧ 40 40^ °\ 40 3 ОО 3 °\ in ГЧ 04 04 04 °\ СП СЧ 40^ об" СП ^ оу оС СП in сп^ о*' 40 СЧ X и и о У о к о о ю о о о и о S cd к о СЧ + ГП 09 + ш ш + ОО + ш + ГП ГП + ш ш + 40 + + гч + ш + + + 04 о сч сп^ ш Ое ш 40^ СЧ СП ОО ш Г! o' ш 3 сп^ об" СП СП 04 04 04 о^ СЧ СЧ оу оС СЧ 1П об" сп^ СП СП СП^ гп ОО сп^ СЧ ш °\ ГП СП 40^ Cd Н О Ю о н и cd к cd m Cd ч й 0> Ч О ^ ^ И X СХ 0> m cd й Ч О ^ cd У :О ч ю О о со S ю 0> 4 0> н 2 Л 3 о X R О К -& Ю О R 5 " о о 4 С СЗ и м 03 оз 9 к а Н оЗ О 3 Л R К « О R О X 4 (D ю (D S Ч S ю о о н ю < cd & & И 04 о o4 г + Q к в (D И (D СО S ОО о 04 ч о С 04 + о и V СУ С-со о СО + 04 + « S Я СУ И о СО СУ с-КО о + о о о 04 ■О 04 ■О 04 О 40 04 04 04 ОО 04 04 СП 40 04 т ■О т 04 04 04 о о4 ОО ю 'Г, т^ of со 40^ X V4 04 ОО о 04 04 •X О1 ■О X oi X г^ °\ сГ 04 о 04 04 СП CD of ■О X °\ of ОО 40^ 04 о 04 т^ X ■О X X °\ 04 04 ОО 04 °\ X т^ 04" Г^ °\ X т^ X о о о 04 О1 04° 04 X 04 ■О 40^ X 04 X 04 ОО 04 04 04 04 О1 ■О 04 'Г, X го X 'Г, °\ сГ V4 40 04 04 го СП ОО o' 'Г, сГ го О1 °\ ОО X со § и (D 4 CD О cd к к о Q Ж 5 )S S И о И (D н (D 4 О со о ГС Н (D 4 ■О ■О О т н (D ■О ■О (D 3 & н и S о 04 + в >г» On CU 5 в я о о ГС О + + в в о. о н в о. о. н + + + + 04 V4 04 ОО я- 40 04 ’—1 о- со 40 Г4 04 т со со 04 UO) 04 UT) 04 гл о со V" 40^ X оС 04 X т^ оо^ •Г) О? °\ X ГЧ 40^ гХ Г4 оС 04 40^ о\ 40^ •Г) оо" т^ 40*" 40^ °\ 40^ 40*" 04 °\ о" О^ гХ •О) оо" •О) •О) "Х of X 40^ о" ОО^ 04 X 40^ т^ 04^ ОА т^ о? ОО X т^ X оо^ 40^ 04° 04 Г4 ri Г4 X ri О^ сХ Г4 "Х of т^ гХ 04 •Г) о" 04 40^ o' •О) гХ 04 ri X 04 04^ О*" 04 т^ 40*" 04 "Х 04 40^ •О) 40 О\ ^ о\ оо" 04 of °\ UT) 40^ °\ •Г) гХ со ri Ю) т^ o' •О) 40*" о^ т •О) X 04 •О) ГЧ о? со (D я (D К О (D (D И Ч (D О и (D (D о ^ к (D (D о т X (D У (D К (D ю о (D (D И (D S cd И О 04 X И И (D У (D К <и ю о (D И ч (D О о 40 X (D У (D к о ю о (D (D Ч О ю S cd И О 04 cd О Ч О т ст (D т (D (D У И О « cd Ян н о cd Ч ю о HQ Я экономики и отсутствие реальных подвижек в динамике уровня жизни; при вселяющем надежду на динамичную трансформацию всей управленческой системы процессе омоложения губернаторского корпуса и усиления потенциала кадрового резерва страны, вызывают напряжение конкретные поступки и слова представителей власти на местах, которые демонстрируют пренебрежительное отношение к «простым» людям. Оптимизм и реалистичность достижения амбициозных стратегических целей, прозвучавших в предвыборном Послании Президента Федеральному Собранию17, сегодня с лихвой «компенсируются» неудачным стартом национальных проектов18. Не удивительно, что многие эксперты на фоне сложившихся в системе управления противоречий дают неопределенные или даже пессимистические оценки относительно перспектив развития российского общества и государства. Так, по результатам экспертного опроса, в котором приняли участие 154 специалиста из числа управленцев, общественников, представителей бизнеса, СМИ, науки19 и т.д., российские социологи сделали следующий вывод: «Мнения экспертов относительно вероятных явлений, событий и процессов в российском обществе в ближайшие пять лет нельзя назвать определенными... В качестве наиболее вероятных были названы такие процессы, как рост безработицы и падение политической лояльности, доверия правительству, государственным институтам, судам и правоохранительным органам... Среди наименее вероятных оказались распространение идей обособления (сепаратизма) в отдельных регионах страны и рост общественного доверия, склонности к солидаризации, самоорганизации (3/4 экспертов оценивают их вероятность не выше 50%)...»20.2122 В целом можно констатировать, что будущее России видится экспертам весьма безрадостным. Лишь один эксперт из более чем 150 опрошенных высказался в пользу относительно позитивного сценария развития стран21. Главное отличие грядущего трансфера состоит в том, что его задача – создать условия для мягкой трансформации системы, тогда как прошлый трансфер [при Ельцине] ставил задачу максимально сохранить основные контуры системы и ни в коем случае ничего в ней не менять. Один преемник подбирался под задачу законсервировать условия, другой подбирается под задачу гарантировать их изменени22. Таким образом, для того чтобы прогнозы экспертов не стали реальностью, В. Путину предстоит решить те задачи, к которым он медленно, но верно подходил все годы своих президентских сроков – ему предстоит преодолеть «зашорен-ность» взглядов властвующих элит, отвечающих за внутреннее развитие страны, за своевременное и эффективное выполнение поручений главы государства, реализацию национальных проектов и т.д. Для этого неизбежно придется принимать «давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения»23. На наш взгляд, в том числе и кадровые. Значительным «подспорьем» главе государства в решении данной задачи может стать выстроенная В. Путиным система институтов гражданского общества. Она далеко не совершенна, в ней есть много «пробелов», она не может серьезно повлиять на решения, принимае- мые либеральными элитами. Но Путин (кроме того, что в принципе ее создал и поддерживал на протяжении всех своих президентских сроков) дал её главное – идеологический вектор. То, что он не смог «привить» правящей элите, создававшейся еще при Ельцине. В частности, этот идеологический вектор заключается в том, чтобы отражать интересы не узких социальных групп, а широких слоев населения; чтобы обеспечивать не столько легальность, сколько легитимность власти, то есть позитивное её восприятие в оценках общественного мнения; а также активное участие институтов гражданского общества и инициативных, неравнодушных к проблемам страны граждан в конструктивном диалоге с представителями органов управления на всех уровнях властной вертикали.24 Всем этим моментам В. Путин уделил значительное внимание в своей программной статье 2012 г. «Демократия и качество государства». Однако развитие гражданского общества и его роли как субъекта, выражающего интересы широких слоев населения (а не только социально уязвимых категорий), осложняется рядом факторов, во многом проистекающих из либеральных основ внутренней политики, реализуемой частью властвующих элит на протяжении уже нескольких десятилетий. Прежде всего, внутренняя ситуация в стране выстроена таким образом, чтобы минимизировать систему рамок и ограничителей для властвующих политических и финансовых элит. Поэтому институты гражданского общества, хотя действительно помогают социально уязвимым и прочим категориям населения жить в тех условиях, которые созданы властвующими элитами страны, «выключены» из процесса создания этих условий. Их «точечные» победы на местах не способны повлиять на систему в целом.25 Сегодня качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии. Они должны «вместить» возросшую общественную активность... Надо настроить механизмы политической системы таким образом, чтобы она своевременно улавливала и отражала интересы больших социальных групп и обеспечивала бы публичное согласование этих интересов. Могла обеспечивать не только легитимность власти, но и уверенность людей в ее справедливости (в том числе и в тех случаях, когда они оказываются в меньшинстве)... Нам необходим механизм выдвижения народом во власть на всех уровнях ответственных людей, профессионалов, мыслящих в категориях национального и государственного развития и способных добиваться результата. Понятный, оперативный и открытый для общества механизм выработки, принятия и реализации решений – как стратегических, так и тактических...Граждане, профессиональные, общественные объединения должны иметь возможность заранее «тестировать» все государственные документы24. С точки зрения гражданина фундаментальным является тот факт, что институциональная система, работающая на представительную демократию, должна быть открытой, доступной и подотчетной. Она должна сигнализировать гражданам о том, как правильно себя вести и с кого спрашивать за конкретную сферу жизнедеятельности общества...В России, как в государстве с недостаточно устойчиво развивающейся экономикой и не до конца отлаженной политической системой, постоянное взаимодействие общества с властью является необходимым для обеспечения социально-политической стабильности и дальнейшего развития25. Ключевые общественные институты заявляют о том, что «гражданское общество – легитимный партнер государства»26, однако пока что это остается лишь теоретической позицией. Резонансные управленческие решения не выносятся на широкую общественную дискуссию и принимаются даже в том случае, когда против них резко и открыто выступают люди, которых эти решения касаются непосредственно (так, например, было в случае с введением в систему образования Единого государственного экзамена, с реформированием Российской академии наук, монетизацией льгот, повышением пенсионного возраста, оптимизацией здравоохранения и т.д.). Практика поименного обсуждения кандидатур членов Правительства, призванных нести персональную ответственность за реализацию тактических и стратегических задач развития страны, отсутствует; этот список формируется за «закрытыми дверями» и преподносится парламенту и обществу только как уже свершившийся факт. Причина в том, что Конституция РФ существенно ограничивает полномочия Совета Федерации и Государственной Думы в выполнении их главных функций – представления интересов населения во власти и участия в законодательном процессе. Основные направления деятельности Правительства РФ, его структуру, кандидатуры на ключевые должности согласно статьям 112 и 113 главного документа страны определяет Председатель Правительства РФ, который выдвигается Президентом (ст. 111). Таким образом, ни о каком персональном обсуждении кандидатур министров, ответственных за положение дел в своих отраслях и за выполнение поручений Президента, в Конституции речи не идёт. Федеральное Собрание «выключено» из этого процесса. Еще один важный момент заключается в том, что за годы «стабильности», которая при либеральных ориентирах властвующих элит постепенно превратилась в «стагнацию», российский социум (выступающий фундаментом гражданского общества, поскольку именно из его рядов выходят инициативные лидеры) стал утрачивать «энергетику большой цели», о чем предупреждали социологи, когда отмечали высокий уровень социальной атомизации России на протяжении фактически всего периода 2000-х и начала 2010-х гг. За годы реформ наши сограждане настолько погрузились в свои проблемы, а государство настолько самоустранилось из сферы целеполагания развития нации, что россияне постепенно стали утрачивать характерную для них ранее энергетику «большой цели». А ведь она позволяла им неоднократно совершать, казалось бы, невозможное – достаточно вспомнить индустриализацию страны, восстановление ее экономики после Великой Отечественной войны, прорыв в космос и многое другое, чем до сих пор справедливо гордятся россияне27. Сложно поспорить с тем, что «чистое потребление как доминирующая жизненная цель ведет общество по пути, у которого нет будущего»28. Однако созданная в постсоветский период система управления была нацелена именно на то, чтобы вырастить из граждан – потребителей, а из отечественной экономики – «экономику услуг»29, что было необходимо либеральным элитам для максимальной «интеграции» России в западный мир. Мероприятия, реализуемые в рамках Болонского процесса и приведшие к тому, что из воспитывающей на системном уровне Школы сфера образования трансформировалась в комплекс учреждений, предоставляющих лишь образовательные услуги, равно как и многолетняя неудовлетворенность населения динамикой уровня и качества жизни, послужили тому, что «у нас общество превратилось всё-таки в значительной степени в общество потребления»30, и в отсутствие какой бы то ни было идеологии (что зафиксировано в Конституции РФ) вектор формирования его ценностных норм сегодня задают те, кто обладает этими самыми материальными благами – люди, придерживающиеся либеральных ценностей, в том числе и те их представители, которые принадлежат к властвующим элитам страны. Фактическое сращивание элиты и государственного аппарата не воспринимается как аномалия. Это чуть ли не естественное положение вещей™31 Красноречивым аргументом данного тезиса выступает статистика роста коррупции и числа долларовых миллиардеров в стране на фоне продолжающейся стагнации российской экономики и популярности «прямой линии» с В. Путиным, предоставляющей простым гражданам реальный шанс на социальную справед-ливость.3132 За 8 месяцев 2019 года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России составил около 102 млрд рублей. Об этом 18 ноября сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Д. Севастьянов. С начала года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%. В январе – августе сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тыс. преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них 805 совершены в крупном или особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечена 1 тыс. человек32. С момента начала последнего президентского срока В. Путина никаких ощутимых сдвигов в психологическом самоощущении социума не произошло. Как отмечают российские социологи, «анализ сдвигов в социально-психологическом самочувствии и уров не материального и социального положения россиян показывает: прошедший после президентских выборов год не только не помог преодолеть негативные тенденции, накопившиеся в период экономи- ческого кризиса 2014–2016 гг., но и способствовал стагнации большинства из них»33. А когда фундамент гражданского общества (сами граждане) состоит из потребителей и с каждым новым поколением это свойство социума укрепляется, тогда сложно рассчитывать на то, что гражданское общество будет «видеть» дальше частных проблем. И, тем не менее, нельзя не отметить, что именно многолетняя нерешенность актуальных проблем выступает сегодня триггером того, что российский социум меняется; он перестает быть пассивным объектом управления (как это было на протяжении последних 20 лет). Признаки этого процесса видны невооруженным глазом уже сейчас, и следует исходить из того, что данная тенденция на новой странице российской истории не просто продолжится, а станет ее главным, доминирующим трендом. Поэтому следует согласиться с некоторыми экспертами, утверждающими, что «в транзите власти победу одержат те политические силы, которые предложат обществу объединяющую модель экономического обустройства федеративного государства, давно востребованную обществом»34. На фоне тех трансформаций, которые происходят с обществом, автоматически актуализируется роль конструктивных форм выражения его возрастающей политической и социальной активности, роль гражданского общества. В этой связи следует отметить, что Президент, который внёс существенный (возможно даже, решающий) вклад в его создание и развитие (за счет учреждения ключевых институтов гражданского общества35, активной поддержки гражданских инициатив и, в целом, «настройки» гражданского общества на функционирование в национальных интересах), должен продолжить эту работу и перейти к решению задач более высокого уровня – к тому, чтобы высвободить потенциал гражданского общества, наделить его более широкими полномочиями, организовать реальную ответственность перед ним со стороны Правительства и других чиновников. Трудно не согласиться с мнением экспертов, высказывающих следующую точку зрения: «Что может предпринять Президент в условиях тающего социального времени, которое всё больше напоминает подлётное время? Только запуск развития, в которое будут включены оба уклада [либеральный и патриотический], встроены избыточные, накопившиеся в этих укладах энергии. Через развитие, которое вновь возглавит Президент, он сможет управлять обоими укладами. Должна быть создана модель развития, исключающая нынешнюю неолиберальную модель, остановившую русскую историческую динамику»36.

Список литературы Гражданское общество и транзит власти 2024 года

- Российский прорыв и задачи гражданского общества: специальный доклад, подготовленный на основании решения Общественной палаты Российской Федерации от 08.04.2019. М.: Совр-е инф-е сист., 2019. 60 с. // Официальный сайт Общественной палаты РФ. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51383.

- Петухов В.В. Динамика социальных настроений россиян и формирование запроса на перемены // Социс. 2018. № 11. С. 40-53.

- Российское общество после президентских выборов - 2018: запрос на перемены: информационно-аналитический доклад / ИС РАН. М., 2018. 55 с.

- О насущных проблемах нашей жизни и взаимодействии регуляторов, бизнеса и граждан: отчет по итогам массового социологического исследования / ИС РАН. М., 2019. Т. 1. 120 с.

- Российское общество и вызовы времени. Кн. 4 / М.К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 2016. 400 с.

- О чем мечтают россияне: идеал и реальность / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. 400 с.

- Карачаровский В.В., Шкаратан О.И. Разные цели одного общества // Социс. 2019. № 1. С. 5-17.

- Бетелин В.В. России необходим отказ от "экономики услуг" и переход к экономике промышленного производства" // Экономист. 2019. № 2. С. 3-12.