Гражданственность в восприятии и установках россиян как фактор социетальной (дез)интеграции

Автор: Недяк Ирина Леонидовна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены (дис)факторы гражданственности в РФ, понимаемой как манифестация политико-правовых, морально-нравственных, активистско-деятельностных качеств политии, которые формируют институционализированные форматы взаимодействия между государством, обществом и человеком. С опорой на данные пяти волн общероссийских социологических обследований (2018-2022 гг.) автор рассматривает возможные ресурсы гражданственности в свете ее главных ингибиторов: неправового характера зависимости граждан от государства, десуверенизации личности, недружественной для ресурсов субъектности и агентности институциональной среды.

Гражданственность, власть, политика, концепции гражданства, гражданские ценности и установки, коллективное воображаемое

Короткий адрес: https://sciup.org/170195955

IDR: 170195955 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9246

Текст научной статьи Гражданственность в восприятии и установках россиян как фактор социетальной (дез)интеграции

Г ражданственность признают наиважнейшим условием жизнестойкости и развития общества и политического государства представители всех направлений и школ, изучающих этот феномен с разных политико-философских и аналитических позиций. Трудности с разработкой общепринятой концепции гражданственности обоснованно объясняют многослойностью этого понятия, сложностью структуры данного феномена, выраженной контекстуальной обусловленностью его содержания.

В научном дискурсе гражданственности ее концептуальные «пазлы» конфигурируют и составляют дебаты школ политического либерализма, коммунитаризма и республиканизма: о понимании гражданина как в первую очередь автономного самоответственного индивида vs человека политического; о трактовке гражданства в рамках правового vs политического конституционализма; о правах и свободах индивида vs обязанностях гражданина; о соотнесении интересов индивида vs (со)общества; о понимании гражданства как в первую очередь легального и политического статуса vs нормативно желательного паттерна поведения и т.д.

Обзор (и тем более анализ) научного дискурса гражданственности не входит в задачи статьи. Для обсуждения заявленной темы принципиальное значение имеет сам факт общего согласия о ее функции социальной скрепы.

В этой перспективе в статье объектом исследования выступают сопряженные с феноменом гражданственности факторы социетальной (дез)интеграции и (де)формирования политического пространства современной России. Это одно из направлений комплексного изучения отечественной институциональной среды, которое в течение многих лет проводит отдел сравнительных политических исследований центра политологии и политической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН (далее – ОСПИ). В частности, подтверждены гипотезы о фрагментации политического пространства и размывании оснований гражданственности, о прямой корреляционной зависимости между динамическими состояниями институциональной среды и гражданственности [Конституирование… 2018; Патрушев и др. 2020]. Исследования подтверждают обоснованность трактовки гражданственности как определенного общественно-политического порядка [Полухин 2005], как «интегративного политико-нравственно-правового качества социума и социального субъекта» [Скалина 2009].

В данной статье представлены результаты проведенных ОСПИ исследований российской власти и политики в части выявления ее ориентированности на формирование ресурсов субъектности и empowerment 1 человека – непременных атрибутов гражданина политического государства. Еmpowerment и гражданственность изучают по в целом схожим схемам: во взаимодействии государства, общества и индивидов; в совокупности разных проекций (мировоззренческая, нормативно-правовая, ценностная, когнитивная, мотивационная); на трех уровнях: внутриличностном (факторы стимулирования способности к самоидентификации, пониманию и формулированию своих интересов и т.д.); интерактивном (факторы формирования агентности, межличностного и институционального доверия, развития критического сознания человека, его способности к рефлексии, осмыслению интересов и активов (со)общества и т.д.); поведенческом (факторы стимулирования гражданской (само)ответ-ственности, осознанных индивидуальных и коллективных действий в интересах общего блага, направленных на перераспределение властных активов, на развитие гражданских и политических практик и т.д.).

Для оценки ресурсов и перспектив гражданственности как условия и инструмента формирования консолидирующей инклюзивной политики в России, мы обратились к основным критериям гражданственности и empowerment в либеральном, республиканском и коммунитарном дискурсах гражданства. Задача состоит не в том, чтобы определить, какой из идеалтипических режимов в большей степени конгруэнтен российскому социуму. Социальные конструкты обществ, которые прошли через горнило эпохи европейского Просвещения и Модерна, мало соотносятся с исторически сложившимися «подданническими» чертами российского гражданства [Фан 2018].

С опорой на эмпирические данные пяти волн обследований (2018–2022 гг.), проведенных ОСПИ в сотрудничестве с Центром социального прогнозирования и маркетинга под руководством Ф.Э. Шереги2, в статье рассмотрены фундаментальные основания гражданственности в базовых переменных трех указанных режимов гражданства. Как оценивают россияне защищенность своего права и статуса члена политии? Убеждены ли в направленности политического порядка на интересы общего республиканского мира, на развитие и интериоризацию норм реципрокных отношений, на становление и поощрение деятельных граждан, на проведение инклюзивной политики?

Состояние гражданственности в коллективном воображаемом россиян. Анализ эмпирических данных

Разложение первоматерии гражданина. Неправовой характер зависимости. В основе всех концепций гражданства обществ (пост)модерна лежит идея верховенства права. В либеральном режиме гражданства она облечена в принцип приоритетности индивидуальных (а не общественных) прав, который обеспечивает институциональный порядок законоправия, равенства всех граждан перед законом. Главная добродетель индивида – добровольное и осознанное подчинение закону как таковому. Справедливо утверждение, что либеральная версия гражданства «является прежде всего формальной, универсальной правовой и статусной защитой индивидов» [Honohan 2017]. Республиканцы и коммунитаристы критикуют либеральную концепцию гражданства за пренебрежение ценностями интересов общества и сопряженными с ними гражданскими добродетелями участия и эмпатии. Однако фундаментальную посылку – правовую и статусную защищенность индивида – признают первоэлементом гражданина солидарно и безоговорочно.

Как обстоят дела с materia prima российского гражданина в восприятии респондентов? Если коротко, то прескверно. Подавляющее большинство респондентов убеждены, во-первых, в собственном бесправии, включая правовую и статусную незащищенность, и, во-вторых, в беззаконии и неподкон-трольности властей предержащих.

Оценивая защищенность своих гражданских прав, всего 24% опрошенных рассчитывают на равную защиту со стороны закона. Лишь 17% респондентов считают, что могут рассчитывать на защиту закона при взаимодействии с властью или в случае конфликта с ней. С 2018 г. этот показатель стабилен и колеблется в пределах статистической погрешности. 73% респондентов согласны с утверждением, что за последние 10 лет ситуация с правами таких людей, как они, изменилась в худшую сторону или осталась без изменений. Всего 18% отметили изменения в лучшую сторону1. Иными словами, у более 2/3 опрошенных устоялось ощущение своего правового бессилия – мощный фактор социализации человека в роли подданного и его «разгражданственности». Данные в динамике рисуют еще менее приглядную картину. По сравнению с 2018 г. на 12 процентных пунктов (далее – п.п.) снизилась и без того слабая уверенность в очень хорошей и хорошей защищенности гражданских прав на свободу и личную неприкосновенность (с 44% в 2018 г. до 32% в 2022 г.).

Развивают комплекс гражданской неполноценности оценочные суждения респондентов о защищенности своих прав в проекции хрестоматийной концепции социального гражданства Т.Х. Маршала, которую составляет триада прав: гражданские, политические, социальные (они завоевывались именно в такой последовательности). Обследование ОСПИ фиксирует снижение оценки респондентами защищенности своих прав в областях всей триады. Приведем некоторые данные. В 2022 и 2019 г. ответили, что считают полностью и хорошо защищенным право: на социальные гарантии – 22% и 33% соответственно; владеть собственностью – 32% и 59%; на свободу и личную неприкосновенность – 21% и 44%, избирать своих представителей в органы власти – 21% и 48%; на получение информации – 32% и 50%; на собрания, митинги и демонстрации – 12% и 30%. Столь явное усиление неуверенности граждан в защищенности своих прав (от 11 п.п. до 27 п.п. за три года) «цементирует» социальное состояние, которое наступательно противоположно гражданственности.

Плохие законы = плохие граждане. Отчуждение граждан, оппортунизм под -данных. Обратимся к переменным гражданственности в (нео)романском республиканизме1. Макиавелли афористично сформулировал один из главных постулатов романского республиканизма: хороших граждан делают хорошие законы, а делает законы хорошими право и возможность граждан их обсуждать, оспаривать и контролировать соблюдение [Макиавелли б/г].

Исследования ОСПИ подтвердили эффективность оптики неороманского республиканизма для измерения ориентированности российской политики и власти на развитие субъектности и empowerment членов политии [Структуры господства… 2020; Недяк 2021]. Ограниченные рамками статьи, обозначим только один исследовательский срез. Неоклассики ставят знак равенства между состояниями свободного человека ( liber ) и гражданина ( civis) . Диспозиция liber = civis означает, во-первых, что человек защищен законом от власти произвола, от беззакония любого лица или группы лиц. Во-вторых, эта диспозиция обеспечивается политически: законы являются условием свободы человека и его статуса гражданина ( liber=civis ) при условии, что они выражают общегражданские интересы и «созда[ют] свободу, разделяемую всеми гражданами» [Петтит 2016: 83].

Как оценивают респонденты ориентированность российских законов, власти и политики на интересы граждан? Создают или изымают они условия для гражданского становления личности, для формирования гражданской идентичности, чувства принадлежности, ответственного гражданина? Способствуют ли они реализации прав, свобод и обязанностей членов политии? Увы.

Больше половины опрошенных (56%) согласны с утверждением, что законы в России служат интересам власти, и менее четверти (21%) – что они служат интересам граждан. Считают, что отлично и хорошо защищены их гражданские права контролировать власть всего 10% опрошенных; больше половины респондентов (54%) считают это право совсем не защищенным и плохо защищенным. Данные опросов позволяют резюмировать: восприятие законов как слабо соотнесенных с общегражданскими интересами и неверие в возможность контролировать власть питает социальное отчуждение, ослабляет связанность российского социума общими правилами, изымает у его граждан качества политической самостоятельности, способность быть субъектом активности. Так, нарушение законов государства вызывает у россиян все меньшее неприятие: 42% в 2021 г. и на 7 п.п. меньше (35%) в 2022 г. Признались, что любые нарушения правил их не касаются до тех пор, пока не затрагивают лично, 17% респондентов в 2022 г., что на 6 п.п. больше, чем в 2021 г. (11%).

Суждения респондентов об ориентированности российской власти на общегражданские интересы зеркальны оценкам направленности законов. 60% респондентов согласны с утверждением, что власть в России действует в своих собственных интересах и интересах меньшинства. Склонны считать, что власть в России выражает в первую очередь интересы: высших государственных чиновников – 77% респондентов, высших управленцев частных компаний и корпораций – 61%, крупных собственников – 60%. По мнению респондентов, в наименьшей степени власть выражает интересы студентов и мелких предпринимателей (по 2 %), рабочих (4%), пенсионеров (7%), бюджетников (19%)1.

Малоперспективно для конституирования гражданственности оценивают респонденты правовое основание российской политики. Проще говоря, она воспринимается как неправовая. На первый взгляд, сравнительно высокий процент респондентов (43%) считают, что политика в России основана на законе. Но дьявол кроется в деталях. Согласны с утверждением, что политика имеет «правила игры», всего 22% опрошенных; 67% считают, что политика – это игра, правил которой мы не знаем, или вовсе – игра без правил. Самое примечательное, что 63% из тех 22% респондентов, которые считают, что политика имеет «правила игры», убеждены в выгодности этих правил прежде всего самим политикам. Лишь 6% респондентов верят, что эти правила выгодны гражданам.

Убежденность граждан в том, что законы и власть не выражают общую волю и что изменить положение дел не представляется возможным, выступает фактором не только делегитимации политического порядка, но и адаптации к нему. Человек овладевает социальными правилами и нормами отношений специфической реципрокности – кислотной среды для всех компонентов гражданственности.

Гражданин и подданный в формате vita activa. Последний по порядку нашего обсуждения, но не по значению – коммунитарный режим гражданства. Во многом пересекающиеся концепции гражданства в коммунитарной парадигме (Х. Арендт, Ю. Хабермас, Ч. Тейлор et multa alia ) – одно из важнейших направлений дискурса демократии участия и делиберации. Республиканцы-коммунитаристы привержены традиции аристотелевской школы vita activa , утверждающей (само)ценность широкого активного участия граждан в публичной жизни и обустройстве политии. Short list гражданских добродетелей сложно назвать кратким перечнем, в него обычно включают эмпатию, чувство принадлежности, межличностное и институциональное доверие, способность и готовность к делиберации, активную гражданскую позицию личности; деятельную ориентацию на интересы сообщества; гражданский и политический активизм, гражданскую ответственность; патриотизм; желание, способность и готовность к коллективным действиям; вовлеченность и включенность в демократические институты практики т.д.

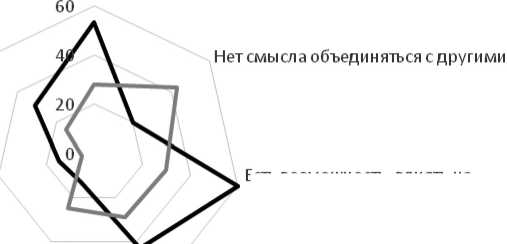

Анализ данных ОСПИ выявил выраженное позитивное влияние уверенности респондента в своем политико-правовом статусе liber=civis на укрепление его гражданских качеств и ориентаций в формате vita activa. Эту связь наглядно иллюстрирует разительное отличие абрисов партиципаторных установок двух групп респондентов, которые мы выделили по принципу уверенности в защите закона при конфликте с государством и обозначили «защищенные законом» / «граждане» и «подвластные произволу» / «подданные» (рис. 1).

Более половины респондентов, верящих в свою защищенность законом, склонны доверять людям (53%). Эту важную для empowerment социальную установку разделяют менее 1/3 тех, кто ощущает себя во власти произвола (28%). Склонность респондентов доверять людям или относиться к ним с осторожностью прямо связана с предрасположенностью к коллективным действиям: 43% респондентов группы «подвластные произволу» убеждены, что сегодня каждый сам решает свои проблемы и нет особого смысла объединяться с другими. В группе «подданные» сторонников такой позиции в 2 раза меньше –

Считают себя сторонниками какой-либо партии

Относят себя к активистам

Защищенные законом 1 ■ 1 Подвластные произволу Людям можно доверять

Нет смысла голосовать, все решают Участие в выборах - обязанность безнас гражданина

Рисунок 1. Партиципаторные установки респондентов, выделенных по принципу уверенности в своей защищенности законом от власти произвола

Есть возможность влиять на решения власти

20%1. Разительно отличаются оценки респондентов двух групп целесообразности своего участия в выработке и/или корректировке общественно значимых решений. С разрывом в 30 п.п.(!) «граждане» и «подданные» оценивают возможность таких людей, как они, влиять на принимаемые властями решения в 60% и 30% соответственно.

Коллективное воображаемое двух групп формирует несхожее отношение к институту выборов. Считают, что в обязанности гражданина входит участие в выборах, 43% респондентов первой подгруппы и 29% – второй. Согласны с утверждением: «Нет смысла голосовать, все решают без нас», – 13% ощущающих себя защищенными законом и 25% не имеющих такой уверенности. Респонденты групп «защищенные законом» и «подвластные произволу» в разной степени включены в формальные демократические практики: относят себя к активистам 15% первой группы и 5% – второй; считают себя сторонниками какой-либо партии 31% против 15% соответственно.

Выявленная прямая связь между уверенностью гражданина в своей правовой защищенности от произвола власти и сформированностью его партисипатор-ных установок указывает на одно из направлений поиска акторов инклюзивной политики, пестующей гражданственность. В то же время нельзя забывать, что состояние отечественной гражданственности, социализация человека в роли подданного искажают смысл политического участия: больше половины респондентов обеих групп (51% «граждан» и 52% «подданых»)2 заявивших, что участвуют или участвовали в политической деятельности, затруднились назвать цель своей политической активности.

Вместо заключения отметим, что обозначенные бреши в основании отечественной гражданственности имеют прямое касательство к способности всех институтов нашего общества вырабатывать «социальный клей», дефицит которого снижает жизнестойкость общества даже в «штатных» условиях. В период глобальных потрясений опасность многократно возрастает. Плюс ее приумножает неизбежность эффектов закона «маятника» политической мобилизации и негативной консолидации.

Список литературы Гражданственность в восприятии и установках россиян как фактор социетальной (дез)интеграции

- Конституирование современной политики в России: институциональные проблемы (отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова). 2018. М.: Политическая энциклопедия. 262 с.

- Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Глава IV. О том, что раздоры между плебсом и сенатом сделали Римскую республику свободной и могущественной. Доступ: http://www.civisbook.ru/ (проверено 19.08.2022).

- Недяк И.Л. 2021. Власть и господство в проекции коллективного воображаемого. Факторы (де)формирования политического пространства России. -Общественные науки и современность. № 3. С. 30-45.

- Патрушев С.В., Кучинов А.М., Мирясова О.А., Недяк И.Л., Павлова Т.В., Филиппова Л.Е. 2020. Формирование гражданской ответственности в России. -Социологическая наука и социальная практика. № 1. С. 27-47.

- Петтит Ф. 2016. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Изд-во Института Гайдара. 488 с.

- Полухин О.Н. 2005. Гражданственность как предмет политологического анализа: дис. ... д. полит.н. М. 355 с.

- Скалина А.Н. 2009. Гражданственность в современной России: сущность, структура, типология: дис. ... к.полит.н. Уфа. 165 с.

- Структуры господства, граждане и институты (отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова). 2020. М.: Политическая энциклопедия. 318 с.

- Фан И.Б. 2018. Политическая онтология российского гражданина: содержание против формы. Екатеринбург: Изд-во Уральского института управления. 332 с.

- Honohan I. 2017. Liberal and Republican Conceptions of Citizenship. - Oxford Handbook of Citizenship (ed. by A. Shachar et al). Oxford University Press. 816 p.