Гребневая модель для прогноза демографических показателей российской системы образования

Автор: Медведева Елена Ильинична, Крошилин Сергей Викторович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования являлось применение авторской Гребневой модели для изучения динамики демографических показателей, от которых зависит эффективность и «равномерная» загруженность уровней российской системы образования. Объект исследования - возрастные когорты российского населения, предмет - оптимальная загруженность уровней системы образования с учётом новых вызовов, в том числе выьзванных пандемией коронавируса. Развитие современного российского общества, социально-экономические проекты и благополучие население в значительной степени предопределяются демографическими показателями, такими как рождаемость, продолжительность жизни, смертность, количество трудоспособного населения и другими. Параллельно с другими национальными проектами с 2019 г. реализуется проект «Демография», одной из задач которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Современные демографические проблемы, как и 10 лет назад, обусловлены изменением возрастной структуры населения. В 2012 г. научный коллектив во главе с Н. М. Римашевской разработал и применил «Гребневую (ридж) модель возрастной структуры детей и молодёжи», которая, используя эконометрические подходы прогнозирования, даёт возможность построить прогноз демографических показателей системы образования. Опираясь на результаты моделирования, с определенной вероятностью существует возможность «предсказать» количество необходимых мест на разных уровнях обучения. В статье использованы данные Росстата, аналитические материалы демографов и результаты исследований, в том числе авторских, проведённых в различных регионах России на основе статистических данных. Когортная возрастная структура детей и молодёжи была спрогнозирована с помощью авторского инструментария для различных уровней системы образования в России, Москве, Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской и Вологодской областях. Результаты исследования, могут быть практически значимы для структур власти, которые принимают участие в решение вопросов, связанных с региональными и общероссийскими демографическими показателями.

Социально-экономические проблемы, возрастная структура, демографические процессы, система образования, когортный анализ, эконометрическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143178731

IDR: 143178731 | DOI: 10.19181/population.2022.25.2.8

Текст научной статьи Гребневая модель для прогноза демографических показателей российской системы образования

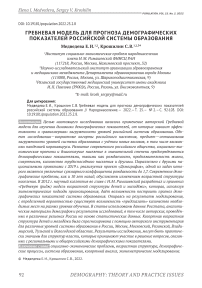

Поступательное социально-экономическое развитие страны не может происходить без учёта основных демографических показателей, таких как рождаемость, продолжительность жизни, смертность, количество трудоспособного населения и других. Региональная неоднородность количества и «качества» населения требует особого учёта при принятии управленческих решений во всех сферах деятельности. Со стороны руководства страны уделяется значительное внимание дан- ронавируса, последствия которой отразились и ещё пролонгируются в будущем, в том числе и на демографические показатели. В 2020 г. (согласно данным Росстата) произошло увеличение смертности в России на 18% (на 340 тыс. человек). На данный период более 510 тыс. человек составили естественную убыль. Этот показатель стал рекордным за последние 15 лет (рис. 1). На начало 2021 г., по оценкам Росстата, в России проживало 146,24 млн человек2.

Рис. 1. Количества рождений, смертей и естественный прирост в России, человек

Fig. 1. Indicators of birth, mortality and natural growth in Russia, people Источник: расчёты авторов по данным Росстата.

Примечание: с 2021 г.—данные прогноза Росстата (средний вариант) 3

ной проблеме. Национальный проект «Демография» (Нацпроект), который стартовал в 2019 г., среди основных задач (целевых показателей) включает повышение показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни минимум до 67 лет, уменьшение смертности населения старшего трудоспособного возраста, а суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше уровня 1,7. В рамках Нацпроекта запланировано открытие 90 тыс. мест в яслях и другие меры 1 . Однако, на реализацию Нацпроекта, как и на всю социально-экономическую жизнь нашего общества, серьёзно повлияла пандемия ко-

В 2020 г. число умерших россиян от Covid-19 превысило 162 тыс. человек. Специалисты отмечают рост общей смертности в России, которая достигла 2,124 млн умерших в 2020 г.: «Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19»,— заявила Т. Голикова4. Общая тенденция на уменьшение количества смертей за последнее десятилетие, имела формат «монотонно- го сокращения», но естественная убыль российского населения в 2020 г. достигла 688,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 г. (минус 316,2 тыс. человек)5.

В 2021 г. сохранилась негативная тенденция по смертности от коронавируса, который стал причиной смертности более 390 тыс. человек в России. Всего за 2021 г. скончались 517,8 тыс. человек с диагностированным COVID-19 (по данным Росстата). В декабре 2021 г. COVID-19 стал основной причиной смерти 44,4 тыс. россиян. В 2020 г., по данным Росстата 6,8% от общего числа умерших, скончались от заражения коронавирусной инфекцией 6 .

Десять лет назад российские демографы (Римашевская Н. М., Рыбаковский Л. Л., Архангельский В. Н. и другие) предупреждали о проблемах постарения населения, а также рождаемости и смертности в России. Снижение рождаемости началось в период 1990-х годов. Численность родившихся только в 1998 г. незначительно увеличилась, но уже в следующем году снизалась, и данная тенденция продолжалась вплоть до 2006 года. В начале нулевых годов динамика изменилась на положительный тренд. Причиной стало увеличение в репродуктивной структуре российского населения родившихся в 1980-е гг.: население в возрасте 20-29 лет составило 10,7 млн человек в 2000 г. и 11,6 млн— в 2005 г. (рост почти на 9%). Однако даже это не помогло «ликвидировать» естественную убыль населения, т.к. смертность была чрезвычайно высока. Именно поэтому вплоть до 2005 г. естественная убыль составляла более 0,8 млн человек [1-3]. В 2012 г. наблюдалась позитивная динамика рождаемости после достаточно продолжительного времени рецессии, когда впервые за долгий период времени рождаемость смогла незначительно превысить смертность. Уже в 2013 г. естественный прирост был 24,0 тыс. человек, в 2014 г.— 30,3тыс. человек. Но данный тренд не сохранился и в 2018 г. естественная убыль достигла почти 225 тыс. человек. В 2019 г. естественная убыль населения России составила 317 тыс. человек.

Причиной такого падения показателя естественного прироста российского населения является снижение численности репродуктивного контингента в России. В 2020 г. женщин в репродуктивном возрасте было меньше, чем в 2015 г., примерно на 4 млн, а к 2025 г. их число уменьшится ещё на 5 млн Приблизительно на 30–40% такое сокращение коснулось возраста 20– 29 лет. Лишь увеличение суммарного коэффициента рождаемости позволит «компенсировать» сокращение численности репродуктивного контингента в России [1-3], что является одной из целей национального проекта «Демография».

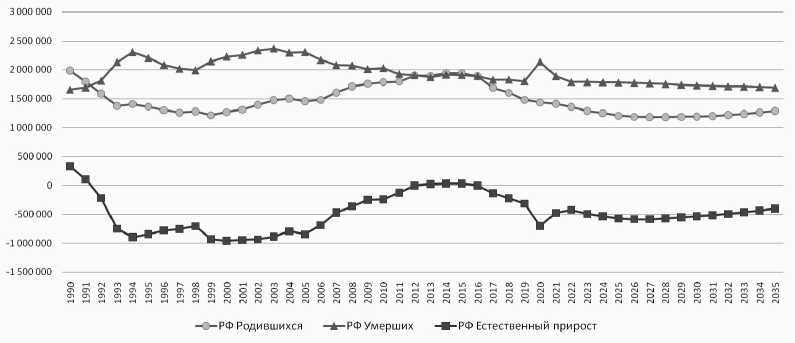

С точки зрения экономической активности избыточная смертность в период пандемии (2020-2021 г), введенные ограничения (отправка значительной части населения на режим самоизоляции), а также вынужденные ограничения на работу мигрантов с перспективой полного отказа от трудоустройства «иногородних» могут оказать негативное воздействие. Согласно оценкам различных специалистов, «демографические эффекты пандемии» снизили реальный ВВП 2021 г. на 0,2–0,9%, но скорее всего — это тенденция будет краткосрочной при сохранении неизменными остальных внутренних и внешних факторов. Прошлогодний (2021 г.) «запас прочности» способствовал нивелированию данных последствий. В 2022 г. ситуация, с точки зрения социально-экономических последствий, может быть гораздо хуже. Но в долгосрочной перспективе к 2030 г. «демографический след пандемии» снизится до 0,04–0,18%. Эффект от COVID-19 будет наблюдаться и через 15 лет (рис. 2) 7 .

Рис. 2. Избыточная смертность 2020–2021 гг. и долгосрочный эффект для численности рабочей силы

Fig. 2. Excess mortality in 2020–2021 and the long-term effect on the size of the workforce

Источники: Росстат; Демографические последствия пандемии в России имеют макроэкономический масштаб // Acra: [сайт].— URL: (дата обращения: 14.02.2022).

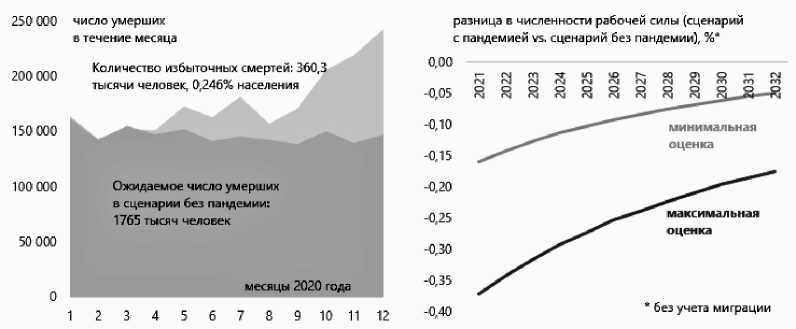

В краткосрочный период оценка демографических показателей под влиянием пандемии имеет негативную тенденцию. На данные показатели оказывают воздействие и ещё более важные процессы, такие которые были и до пандемии, например, постарение населения. В связи с этим Пра- сионного возраста. Ежегодно за последние 15 лет в России в трудоспособный возраст вступало 1,3-1,5 млн человек, а выбывало — по 2,1–2,5 млн человек [2; 3]. К 2020 г. численность лиц в трудоспособном возрасте достигла 79 млн человек, а численность пожилых возросла до 38 млн человек [4; 5].

□ Трудоспособного возраста

□ Моложе трудоспособного возраста

□ Старше трудоспособного возраста

Рис. 3. Средний вариант прогноза численности населения по возрастным группам (на начало года), человек

Fig. 3. The average version of the population forecast by age group (at the beginning of the year), people Источник: построено авторами по данным Росстата.

Таблица 1

|

£ |

Ок Ок Ок т-1 |

£ |

£ |

Й |

й |

О |

О |

£ |

о т-Ч о |

£ |

5 |

|

|

СО ок Ок т-1 |

ко |

О |

О |

ко |

О |

ОК о о |

$ |

|||||

|

К ок т-1 |

О |

^о |

S |

£ |

ко |

со |

со о о |

S |

||||

|

кО Ок Ок т-1 |

О |

ко |

О |

S |

о о |

О |

о |

|||||

|

Ок т-1 |

О |

£ |

в |

О |

О |

О |

КО о о |

£ |

||||

|

Ок Ок т-1 |

£ |

О |

£ |

со |

ко |

О |

о о |

5 |

||||

|

о? Ок т-1 |

Й |

£ |

ко |

в |

О |

о о |

О |

|||||

|

S Ок т-1 |

£ |

£ |

£ |

О |

о о |

й |

£ |

|||||

|

т-1 Ок Ок т-1 |

О |

5 |

О |

О |

о о |

к |

||||||

|

о ОК Ок т-1 |

О |

в |

ко |

О |

О |

т-Ч о о |

S |

|||||

|

О DO |

о о ct |

Ct О |

ct О |

со |

О О ct |

Ct О |

||||||

|

S |

о |

2 |

2 |

£ |

о о |

£ |

£ |

£ |

О |

|||

|

О |

£ |

Ок т-Ч о |

О |

£ |

||||||||

|

О |

£ |

£ |

О |

со тН о |

£ |

5 |

£ |

£ |

£ |

|||

|

О |

СО |

£ |

т-Ч О |

£ |

О |

О |

||||||

|

о |

О |

СО |

ко т-Ч о |

О |

£ |

О |

О |

О |

||||

|

О |

СО |

СО |

й |

т-Ч о |

О |

|||||||

|

£ |

О |

£ |

о |

£ |

СО |

£ |

||||||

|

£ |

£ |

S |

т-Ч о |

£ |

£ |

О |

О |

|||||

|

О |

£ |

т-Ч о |

£ |

КО |

й |

|||||||

|

кО |

2 |

£ |

т-Ч тН о |

£ |

Й |

£ |

о |

кО |

||||

|

О |

со |

О О ct |

ct О |

О |

о> |

|||||||

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Следствием сокращения трудоспособного населения в России стала значительная экономическая нагрузка на каждого работающего, которую, возможно, снивелирует повышение трудоспособного возраста, но не решит эту проблему. Такая ситуация требует основательного пересмотра в вопросах подготовки и переподготовки трудовых кадров. Современные вызовы (в том числе коронавирус) влияют и на систему образования, на её «загруженность» и эффективность [6]. В этой связи важно, чтобы каждый уровень российского образования функционировал с максимальной отдачей и способствовал решению основных задач российской экономики.

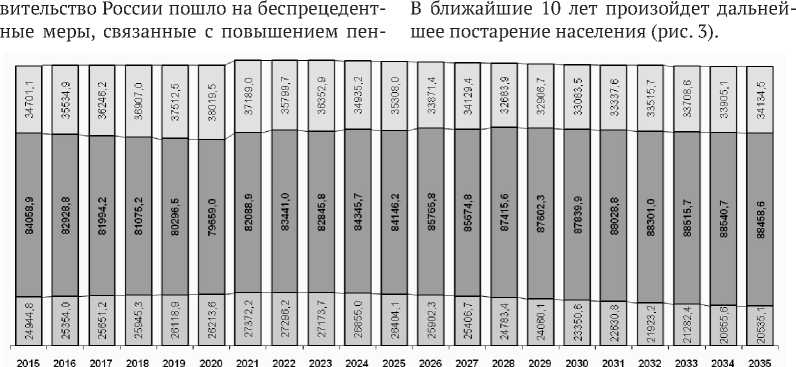

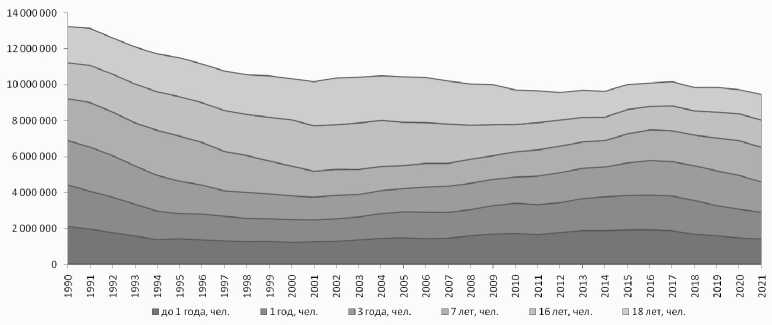

Для решения проблем эффективного функционирования (загруженности) системы российского образования научный коллектив в 2012 г. во главе с Н. М. Рима-шевской разработал и применил Гребневую (ридж) модель возрастной структуры детей и молодёжи [3; 7], которая на основе эконометрики и моделирования возрастных показателей населения позволяет выстраивать модель загруженности (востребованности) уровней подготовки в системе образования. Авторский подход позволяет анализировать влияние складывающейся демографической динамики (в том числе региональной) на оптимизацию работы системы образования. С определенной долей вероятности данный инструментарий позволяет анализировать возрастную структуру детей и молодёжи, и дает численный прогноз количества детей и молодёжи на различных уровнях образования. Подробно методика построения была описана ранее [7]. Приведём полученные результаты на основе текущих данных Росстата, которые позволили сформировать массив данных за период с 1990–2021 гг. в целом по России (табл. 1). Из приведённых в таблице 1 данных видно, что в настоящее время есть возможность сформировать 13 гребней, которые иллюстрируют шесть возрастных когорт.

Когорта 1 — «до 1 года» (рождение), когорта 2 — «1 год» (ясли), когорта 3 —

«3 года» (детский сад), когорта 4 «7 лет» (школа), когорта 5 — «16 лет» (среднее профессиональное образование — СПО), когорта 6 — «18 лет» (высшее профессиональное образование — ВПО). Далее формируются массивы по необходимым возрастным группам и применяются подходы эконометрического моделирования с использованием разработанного авторского программного обеспечения 8 . Опираясь на подбор лаговых эндогенных и экзогенных переменных для указанных возрастных когорт, строится соответствующая функция. Приведем некоторые из них: Y (Рождение) = 27545,08 + 0,9685 х X; Y (Детский сад) = 41489,99 + 0,9713 х X; Y (Школа) = -24955,06 + 1,0328 х X; Y (ВПО) = 191128,81 + 1,0012 х X. Финальным этапом применения Гребневой модели является визуализация, которая приведена на рис. 4 и 5.

Согласно полученному прогнозу системы образования России (если сравнить полученные результаты моделирования с данными за 2020 г.) в 2025 г. детей в возрасте до 1 года будет на 15,2% больше и до 2035 г. данный показатель будет постепенно увеличиваться, в среднем на 2% в год. По данным расчётов в «ясли» приведут на 4% больше детей в 2025 г., чем в 2020 г., но увеличение в долгосрочной перспективе будет незначительным (на 1–2% за 5 лет). Количество детей в детском саду будет сокращаться: в 2035 г. их станет меньше на 20% по сравнению с 2020 годом. Значительное сокращение по количеству возрастных когорт ожидается в системе СПО: к 2030 г. оно сократиться на треть. Аналогичная ситуация и с системой высшего образования, однако темпы ниже: на 10% сократиться контингент в 2030 г. по сравнению с 2020 г. и почти на 22% следует ожидать сокращение к 2035 году. Полученные результаты опираются на данные статистики и прогнозы Росстата, и отражают лишь общую тенденцию, на которую безусловно «наложится» влияние пандемии

Рис. 4. Визуализация Гребневой модели за период 1990–2021 гг. по России, человек

Fig. 4. Visualization of the Ridge model for the period 1990–2021 in Russia, people Источник: расчёты авторов с использованием Гребневой модели.

1388578 1309521

1920333 1915514

1910448 1930684 1930605

1888640 1883389 1930593 1931054 1880216

1476347 1431935

ВПО

СПО

1563901 152В746 1493590

1662520 1675354 16891S9

1700925 1730757

Школа

Детский сад

Рождение

Рис. 5. Гребневая модель на основе данных 1990–2021 гг. с прогнозом на 2025, 2030 и 2035 гг. по Росси, человек

Fig. 5. Ridge model based on the data from 1990–2021 with a forecast for 2025, 2030 and 2035 for Russia, people

Источник: расчёты авторов с использованием Гребневой модели.

коронавируса, последствия которой скажутся на демографических показателях.

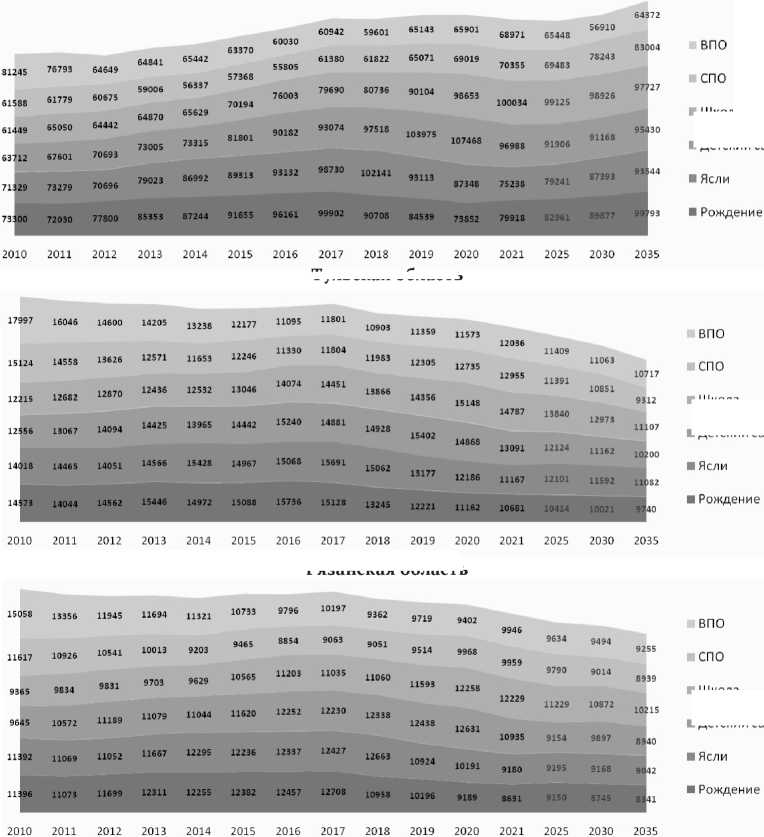

Аналогичным способом были построены Гребневые модели для системы образования Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской и Вологодской областей. Для этого использовались данные Росстата по указанным регионам. Алгоритм построения Гребневой модели был аналогичным. Приведём некоторые результаты (рис. 6).

Согласно построенной Гребневой модели системы образования Московской об ласти (при сравнении результатов с данными 2020 г.) в 2025 г. детей в возрасте до 1 года (когорта «Рождение») будет на 12,3% больше и до 2035 г. показатель постепенно увеличивается. В «ясли» приведут на 9% меньше детей в 2025 г., чем в 2020 году. В долгосрочной перспективе будет увеличение и в 2035 г. прирост составит 7,1%. Количество детей в «детском саду» будет расти. В 2035 г. число мест должно быть больше на 10% по сравнению с 2020 годом. Значительное увеличение контингента следует ждать в СПО: к 2035 г. оно увели-

Московская область

Тульская область

Рис. 6. Гребневая модель на основе данных 1990–2021 гг. с прогнозом на 2025, 2030 и 2035 гг. по некоторым регионам, человек

Рязанская область

Школа

1 Детский сад

Школа

□ Детский сад

Школа

■ Детский сад

Fig. 6. Ridge model based on the data from 1990–2021 with a forecast for 2025, 2030 and 2035 for some regions, people

Источник: расчёты авторов с использованием Гребневой модели.

читься практически на 20% (при сохранении настоящих условий приёма). Аналогичная ситуация и с системой ВПО, однако темпы ниже: на 13% увеличиться контингент в 2030 г. по сравнению с 2020 годом.

В отличие от Московской, в Тульской области наблюдается постепенное сокращение численности практически всех уровней подготовки. При сравнении полученных результатов с данными 2020 г., в 2025 г. детей в возрасте до 1 года (когорта «Рождение») будет на 6,7% меньше. В долгосрочной перспективе можно ожидать положительный прирост. В когорте «Ясли» произойдет сокращение в 2025 г. на 5% по сравнению с количеством детей в 2020 г.: в долгосрочной перспективе уменьшение может быть и больше. Количество детей в «детском саду» (когорта 3) будет уменьшаться примерно на 12%. Значительное увеличение контингента следует ждать в СПО: к 2035 г. практически на 14%. Ситуация в системе ВПО характеризуется отрицательным трендом: сокращение на 4,4% в 2030 г. по сравнению с 2020 годом.

В Рязанской области происходит планомерное снижении рождаемости. Согласно полученным данным, в 2030 г. детей в возрасте до 1 года (когорта «Рождение») будет на 4,8% меньше. В долгосрочной перспективе можно ожидать снижение почти на 10%. Эта тенденция скажется на всех уровнях системы обучения. В школе можно ожидать сокращение контингента в 2025 г. на 8,5% от уровня 2020 года. Незначительное сокращение будет и в системе СПО: в 2030 г. до 9%. В долгосрочной перспективе возможно изменение тенденции на положительный вектор. В системе ВПО следует ожидать незначительное снижение контингента в долгосрочной перспективе (на 1,6% в 2035 г. по сравнению с 2020 г.).

Следует отметить, что полученные результаты носят вероятностный характер прогноза исходя из данных статистики. Они иллюстрируют общую тенденцию, на которую безусловно окажет влияние пандемия коронавируса, а также внешние и внутренние факторы, которые могут быть не учтены в модели в настоящее время.

* * *

Таким образом, современная актуальность инструментария на основе построения и применения Гребневой модели, с использованием математического аппарата и методов прогнозирования, позволяет соотнести демографическую динамику с потребностями системы образова- ния. Задачи определения количества детей и молодёжи на различных уровнях образования в условиях пандемии и новых вызовов нашему обществу становится ещё более значимой.

Начиная с 2019 г. в стране реализуется национальный проект «Демография», поддержанный руководящими структурами государства. Оценка результативности данного проекта имеет конкретные целевые показатели, такие как необходимость повышения показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни минимум до 67 лет, уменьшение смертности населения старшего трудоспособного возраста (проблема постарения населения и нагрузки на экономически активную его часть), а также необходимость повышения суммарного коэффициента рождаемости до уровня не ниже 1,7. Для оценки эффективности реализации запланированных мер необходим инструментарий, одним из которых и является авторская Гребневая модель возрастной структуру детей и молодёжи.

Многократная апробация инструментария на примере областных и региональных демографических показателях доказала свою эффективность и состоятельность использования. Подход может быть адаптирован под региональную специфику и учитывать особенности социально-демографических показателей, а также ориентацию региональных возможностей на образовательные траектории индивида (с учетом экзогенных и эндогенных факторов). Сегодня эффективность образованной системы России в большей степени влияет на качество человеческого потенциала и уровень квалификации, что является важным в период новых вызовов, связанных с пандемией и в системе подготовки кадров, и в экономике в целом.

Современное развитие российского общества, социально-экономические проекты и качественные характеристики населения в значительной степени предопределяются показателями демографии. Проблемы народонаселения в России, как и десять лет назад обусловлены, прежде всего, региональной неоднородностью и изменением возрастной структуры населения, проблемами рождаемости и смертности, которые в связи с пандемией коронавируса имеют негативную тенденцию. Полученные результаты, при построении Гребневой модели на основе авторского программного обеспечения с использованием данных Росстата по России в целом и её регионам (Москвы, областей Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской и Вологодской), могут быть актуальны и практически значимы для соответству- ющих структур власти, комитетов и комиссий, которые принимают участие в решение вопросов связанных с региональными и общероссийскими демографическими показателями. Методика анализа и прогнозирования когортной возрастной структуры детей и молодёжи, может быть использована для теоретического изучения вопросов демографии студентами в профессиональных и высших учебных заведениях, а также демографами, аналитиками и другими специалистами, занимающихся вопросами демографии.

Список литературы Гребневая модель для прогноза демографических показателей российской системы образования

- Рыбаковский, Л.Л. Стратегия демографического развития России, понятие и содержание / Л. Л. Рыбаковский, Г. Р. Хасаев // Народонаселение. - 2015. - № 3. - С. 59-60.

- Rybakovsky L. L., Khasaev G. R. Strategiya demograficheskogo razvitiya Rossii, ponyatiye i soderzhaniye [Strategy of demographic development of Russia, the concept and content] Narodonaselenie [Population]. 2015. No. 3. P. 59-60. (in Russ.).

- Рыбаковский, Л.Л. Результаты современной демографической политики России / Л. Л. Рыбаковский // Народонаселение. - 2014. - № 1. - С. 4-5.

- Rybakovsky L. L. Rezul'taty sovremennoj demograficheskoj politiki Rossii [Results of the modern Russian demographic policy]. Narodonaselenie [Population]. 2014. No. 1. P. 4-5. (in Russ.).

- Римашевская, Н.М. Гребневая модель прогноза половозрастной структуры детей и молодёжи / Н. М. Римашевская, Е. И. Медведева, С. В. Крошилин // Народонаселение. - 2014. - № 3. - С. 57-68.

- Rimashevskaya N. M., Medvedeva E. I., Kroshilin S. V. Grebnevaya model' prognoza polovozrastnoj struktury detej i molodyozhi [Ridge model for projections of the age-sex structure of children and youth]. Narodonaselenie [Population]. 2014. No. 3. P. 57-68. (in Russ.).

- Доброхлеб, В.Г. Новые подходы к моделированию возрастной динамики численности детей и молодёжи / В. Г. Доброхлеб, Е. И. Медведева, С. В. Крошилин //Экономический журнал. - 2014. - № 3(35). - С. 30-37.

- Dobrokhleb V. G. Medvedeva E. I., Kroshilin S. V. Novye podhody k modelirovaniyu vozrastnoj dinamiki chislennosti detej i molodyozhi [New approaches to modeling the age dynamics of the number of children and youth]. Ekonomicheskij zhurnal [Economic Journal]. 2014. No. 3(35). P. 30-37. (in Russ.).

- Архангельский, В.Н. Воспроизводство населения России / В. Н. Архангельский. - Москва, 1998. - 115 с.

- Arhangel'skij V. N. Vosproizvodstvo naseleniya Rossii [Reproduction of the Russian population]. Moscow. 1998. 115 p. (in Russ.).

- Крошилин, С. В. Профессиональное образование в условиях пандемии и после неё / С. В. Крошилин // Стратегия и тактика социально-экономических реформ: национальные приоритеты и проекты: материалы IX Всероссийской науч. - практ. конф. с международным участием (Вологда, 10-11 декабря 2020 г.). - Вологда, 2021. - С. 281-283.

- Kroshilin S. V. Professional'noye obrazovaniye v usloviyah pandemii i posle neyo [Professional education in the conditions of the pandemic and after].Strategiya i taktika sotdial'no-ekonomicheskih reform: natsional'nyye prioritety i proekty: materialy 9 Vserossijskoj nauch. - prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem, g. Vologda, 10-11 dekabrya 2020 g.Vologda [Strategy and Tactics of Socio-Economic Reforms: The National Priorities and Projects. Proceedings of the IX Al-Russian scientific-practical conference with international participation, Vologda, December 10-11, 2020]. Vologda. 2021. P. 281-283. (in Russ.).

- Римашевская Н. М. Региональная гребневая модель для оптимизации системы образования / Н. М. Римашевская, С. В. Крошилин Е. И., Медведева // Народонаселение. - 2016. - № 4. - С. 39-46.

- Rimashevskaya N. M., Kroshilin S. V. Medvedeva E. I. Regional'naya grebnevaya model' dlya optimizatsii sistemy obrazovaniya [Regional ridge model for optimization of the education system]. Narodonaselenie [Population]. 2016. No. 4(74). P. 39-46. (in Russ.).