Греки на Дону: результаты германо-российских раскопок в Таганроге и его окрестностях (экспедиции 2004-2007гг.)

Автор: Далли О., Аттула Р., Брюкнер Х., Кельтербаум Д., Ларенок П., Нееф Р., Шунке Т.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты совместных немецко-российских раскопок в устье Дона (Таганрог и его окрестности). В 2004-2007 годах работы охватывали главным образом прибрежную сторону Таганрога. Судя по безрассудным находкам архаического периода, с последней четверти седьмого века существовало одно из самых ухо-греческих поселений в Северном Понтийском регионе. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Комплексные исследования включали исследования геоморфологии и палеосоли, а также радиоуглеродное датирование. Для периферийной зоны участка были предложены реконструкция ландшафтной динамики и климатические изменения в затяжном периоде. Последовательность из 8 стратиграфических фаз соответствует времени от архаического до 11-12 вв. AD.Новые важные данные были получены о материальной культуре и экономике архаизма, включая, очевидно, производство керамики. Важными были палеогеографические и геоархеологические исследования колебаний прибрежной линии и характера террасы, занятой ранним поселением. Некоторые материалы характеризуют изменения уровня моря в классический и средневековый периоды. На запад от Таганрога в руке-инсуле поселений Миус-Ферт и кладбищ бронзового и раннего железа были исследованы. Участки принадлежат как местному населению, так и номинантам. Геомагнитная разведка поселка вблизи села Левинсадовка выявила скопление круговых объектов, возможно, подземных жилищ. Керамика ручной работы датируется местом позднего бронзового века (около середины 2-го тысячелетия до н.э.), а классические фигуры - в 4-м веке. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. На Беглицком кладбище было задокументировано 20 захоронений и раскопано3; могилы датируются 5-м в. До IX в. AD, в основном до 4-го и 2-го ndcc. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Многочисленные курганы были обнаружены там геомагнитной съемкой. Было доказано, что поселок Елизаветовка не был единственным местом в устье Дона. Вероятно, в течение 4-го века здесь возникла сеть жилых объектов. До н.э., по крайней мере, в Mius firthpeninsula. В отличие от Беглицкого некрополя, не было обнаружено курганов вблизи поселка Левинса-довка, что может указывать на то, что обсуждаемая область была заселена различными группами населения или что Беглицкое кладбище было центральным захоронением, которое использовалось общинами многих поселений, некоторые из них довольно отдаленный.

Таганрог, архаическое поселение, греческая колонизация, стра-тиграфия, геоморфология, палеогеография, некрополь, геомагнитная разведка, эпо-ха бронзы, курган

Короткий адрес: https://sciup.org/14328528

IDR: 14328528

Текст научной статьи Греки на Дону: результаты германо-российских раскопок в Таганроге и его окрестностях (экспедиции 2004-2007гг.)

В ходе Великой греческой колонизации между VIII и V вв. до н. э. греками были заселены большие участки побережья Средиземного и Черного морей ( Dunbabin , 1948; Graham , 1964; Boardman , 1981; Malkin , 1987; Eder , 1999; Mertens , 2006; Antonaccio , 2007; Tsetskhladze , 2006; 2008). Когда во второй половине VII в. до н. э. греки из ионийского региона начали интенсивно проникать в Причерноморье ( Kerschner , 2006; Povalahev , 2008 с библиографией), они, вероятно, достигли района впадения Дона в Азовское море. Убедительные следы, позволяющие сделать выводы об их поселенческой деятельности, сохранились в Таганроге, в 50 км западнее Ростова-на-Дону (рис. 1) 1 . Внимание исследователей к Таганрогу привлекли многочисленные находки восточно-греческой керамики (2-я пол. VII – конец VI / начало V в. до н. э.), которую начиная с 1930-х гг. до сегодняшнего дня постоянно находят на относительно небольшом участке береговой террасы на восточном побережье основанного Петром Великим г. Таганрога (см. цв. вклейку: рис. II)2. Найденная там и ныне хранящаяся в музеях Таганрога, Танаиса и Ростова-на-Дону керамика датируется временем начиная с последней четверти VII в. до н. э. до конца VI в. н. э. и происходит преимущественно из ионийского региона ( Cook, Dupont , 1998; Akurgal et al. , 2002 – археометрический анализ). Она уже давно привлекла к себе интерес российской науки ( Копылов, Ларенок , 1994; Vinogradov , 1999; Виноградов , 1999). Спектр керамики относительно широк ( Dally, Kopylov, Larenok , 2005; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke , 2005. Р. 276 с библиографией): это кувшины (см. цв. вклейку: рис. III, 1 )3, чаши с изображениями птиц (рис. III 2 )4, розеток (рис. III, 3 )5, меандра, так называемые ионийские чаши

Рис. 1. Карта Северного Причерноморья и Черного моря.

Евроазиатский отдел Германского археологического института

(Knickrandschalen) (рис. III, 4 ) 6 , а также чаши (рис. III, 5 ) и амфоры из различных мастерских, среди которых Милет (рис. III, 6 ), Клазомены, Лесбос и Хиос7. Акустические и геофизические исследования, проведенные в 2006 и 2007 гг. университетом г. Киль (Х. Мюллер и С. Вёльц) в бухте Таганрога, не показали наличия каких-либо структур греческого поселения по двум причинам: во-первых, р. Дон постоянно выносит отложения в бухту Таганрога, что сильно затрудняет акустические измерения дна. Во-вторых, современный мусор дает помехи на геофизических снимках.

Косвенные указания на причины полученных отрицательных результатов дало изучение истории Таганрога. В 1970-х гг. у подножия так называемой каменной лестницы был заложен новый городской парк. В ходе этих работ грунт на больших участках около Таганрогской бухты был перемещен бульдозерами с целью создания насыпи. При этом могла быть разрушена по крайней мере часть предполагаемого там поселения. Обследование дна во время редко наблюдаемого низкого уровня воды (рис. II) в непосредственной близости от берега не дало никаких фрагментов керамики, и этот факт говорит в пользу уже давно высказанного предположения, что при периодическом обновлении удаленного на 1,5 км от берега фарватера для прохода судов в гавань Таганрога был подре- зан слой с фрагментами греческой керамики, которые затем были вымыты волнами на берег (ср.: Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. S. 277. Taf 1, 2).

Из-за отсутствия точных данных относительно местонахождения поселения исследования проводились в районе берега Таганрогской бухты. Площадь исследований простиралась по линии север – юг до подножия террасы, на которой был основан город, в непосредственной близости от современного городского парка, а также того участка берега, на который и сегодня постоянно выносит волнами керамику (см. цв. вклейку: рис. IV; V). Вся эта территория была застроена уже в XIX в. Планы застройки не сохранились, однако сохранились фотографии и остатки строений в форме видимых еще сегодня частей стен. По этой причине проводить геофизические измерения в районе берега не имело смысла. Они показали бы архитектурные структуры нового времени, а не предполагаемые культурные слои античного времени, лежащие глубже (см.: Ibid., 2005. S. 278. Taf. 2, 2 ). Поэтому было принято решение получить подтверждение наличия предполагаемого поселения при помощи шурфов и бурений. Полученные результаты кратко представлены ниже. Предполагалось, что культурный слой, лежащий еще и сегодня в Азовском море и постоянно поставляющий керамику, возможно, простирается до берега и поднимается до террасы, на которой расположен Таганрог. В результате бурений в непосредственной близости от берега, на глубине 4–5 м от современной поверхности дна, были найдены железный шлак и фрагменты сероглиняных амфор (скважины 2–5; Ibid. S. 277 ff. Taf. 2, 1 ; 7, 3-12 ).

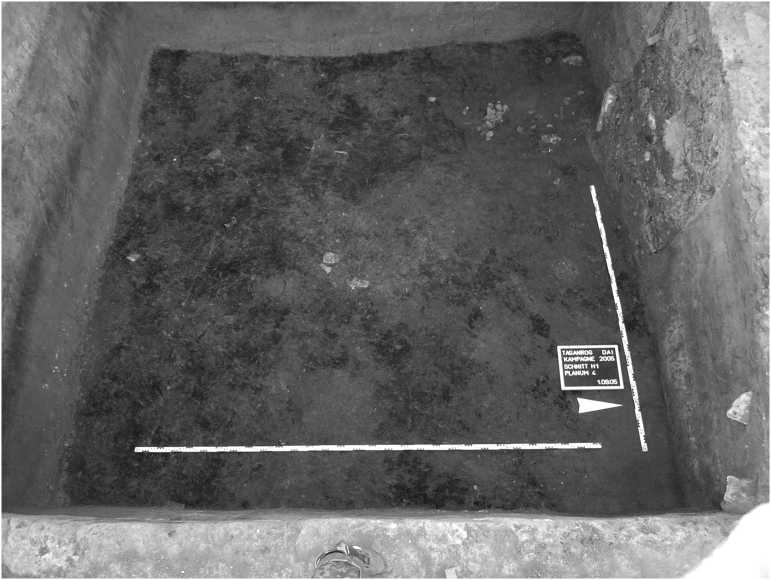

Для шурфов был выбран один из тех немногих участков берега, на которых явно сохранились остатки нижней террасы. Одним из критериев выбора этого места была также его доступность – участок находился под верхней террасой, в непосредственной близости от участка побережья, на который волнами выносило наибольшее количество фрагментов греческой керамики. На этой террасе было заложено большое количество шурфов, ориентированных по линии север – юг: сначала шурфы А и F в 2004 г., затем, когда наметились интересные результаты ( Dally, Kopylov, Larenok, Schunke , 2005), в 2005 г. между ними были сделаны шурф G и, ближе к верхней террасе, шурф Н. Последний шурф был в 2006 г. расширен (Н1–Н9).

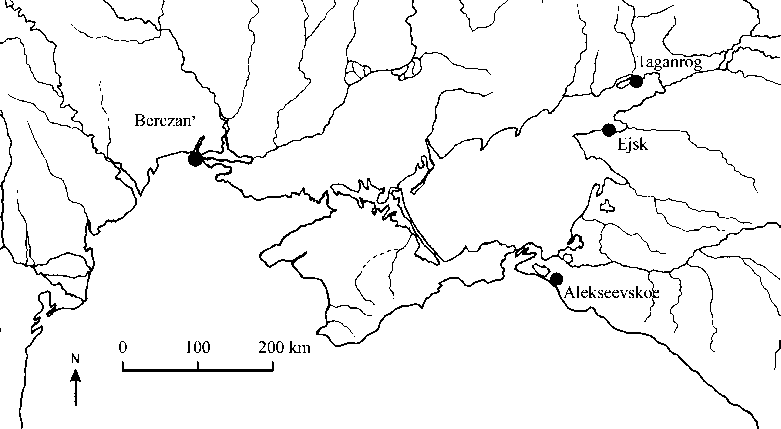

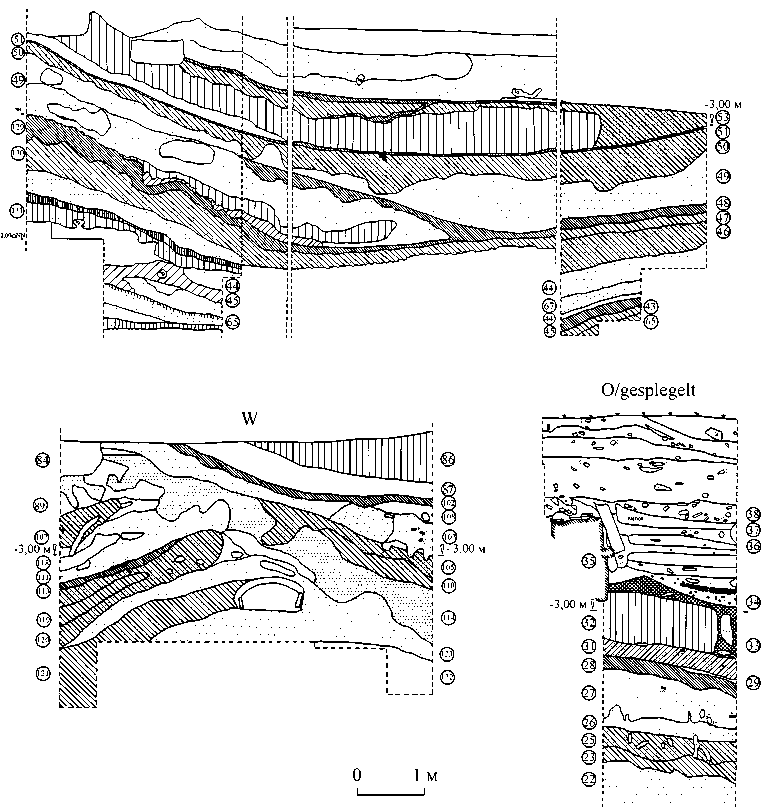

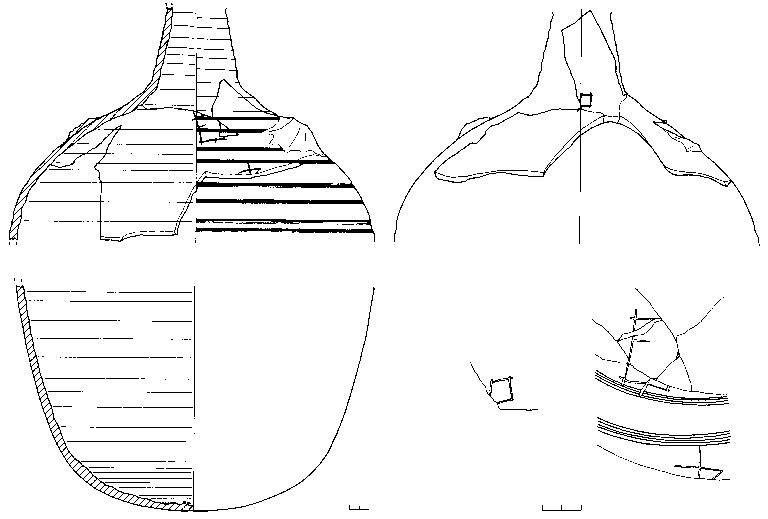

Очень скоро стало ясно, что площадь раскопок находится не в центре поселения и по этой причине отражает не культурно-, а лишь природно-исторические феномены: удалось документировать реликты мощных эрозионных глыб, которые в течение столетий сползали с террасы, лежащей выше места раскопок. Эти слои дают нам сведения о культурно-историческом развитии Таганрога, т. к. они – в известной степени произвольно – делят различные возникшие на них почвы и древние дневные поверхности. Прохождение слоев и почв в районе раскопок демонстрирует составной западный профиль квадратов Н2, Н1, F, G, а также зеркальный восточный профиль разреза А (рис. 2), которые вместе представляют идеальный разрез через нижнюю террасу. Корреляция слоев и культурных остатков видна на стратиграфической схеме (рис. 3). Из многих культурных остатков удалось взять органический материал для радиоуглеродного анализа. Полученные на сегодняшний день результаты составляют хронологическую колонку.

Рис. 2. Таганрог. Западный профиль разрезов Н2, Н1, F и G, а также зеркальный восточный профиль разреза А. Чертежи Т. Шунке, Н. Ульрих, Б. Шифера (западный профиль)

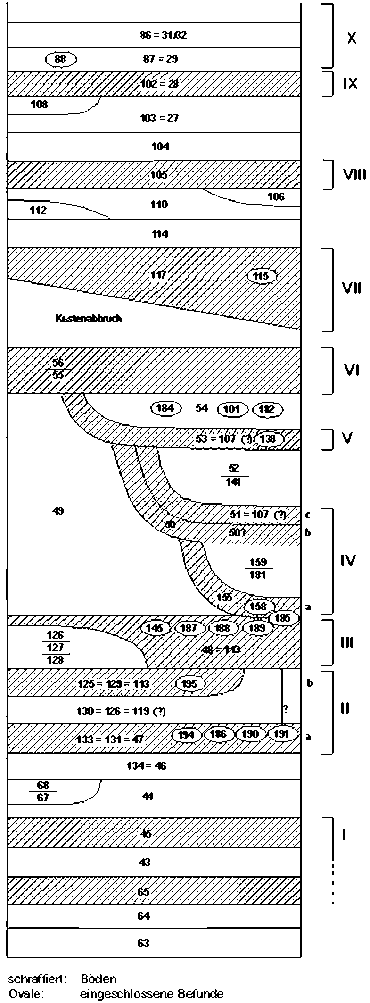

Представленное в работе разделение на этапы необходимо рассматривать как предварительное, т. к. из-за тяжелой ситуации8 на раскопках на многих квад- ратах самые нижние слои еще не исследованы, и поэтому невозможно судить об их характере. Соотношение слоев в различных профилях, однако, в основном выяснено. Описание начинается с нижнего слоя.

В западном профиле квадрата Н2, лежащего непосредственно под террасой, на которой сегодня стоит г. Таганрог, находится глинистое серое осадочное отложение, вероятно являвшееся дном моря. Это предположение необходимо еще проверить с помощью анализа почвы. Если оно подтвердится, то это будет означать, что на дне моря произошло скопление лишь очень слабых эрозионных отложений (слой 64), перед тем как образовался первый дневной слой (65). Из этого слоя не получено никаких артефактов. Возможно, что морское дно было также подрезано у основания разреза А. Пока остается открытым вопрос, каким временем датируется первый слой и, соответственно, когда началась фаза 1.

Фаза 1. Первым слоем, содержащим артефакты, является слой 45. От лежащего под ним слоя 65 он был отделен лишь тонкой серой прослойкой (слой 43). Показателен очень подвижный рельеф. С южной стороны слой образовывал очень большую впадину, к северу же снова сильно поднимался. Это означает, что слой 45 на раскопанном отрезке не мог быть используемой поверхностью. Однако были найдены, в основном в квадратах Н7 и Н1, фрагменты керамики и кости, расположенные по направлению склона. Они указывают на наличие поблизости поселенческой деятельности. Судя по расположению находок, можно предположить, что поселение могло находиться к северо-востоку от этих квадратов, на ровном вышележащем участке. Найдены как фрагменты сте-

Рис. 3. Эскиз корреляции и стратиграфии слоев раскопок в Таганроге (разрезы A, F, G и H без современных слоев). Заштрихованы слои. Овалы – линзы археологического слоя. Чертеж Т. Шунке (схема)

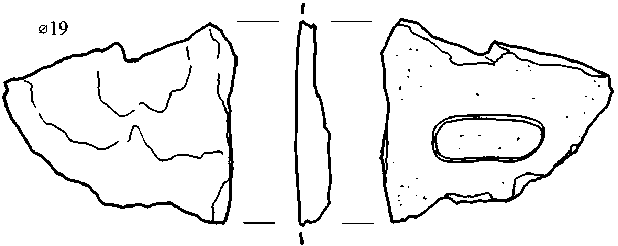

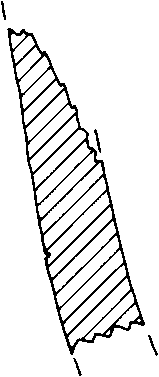

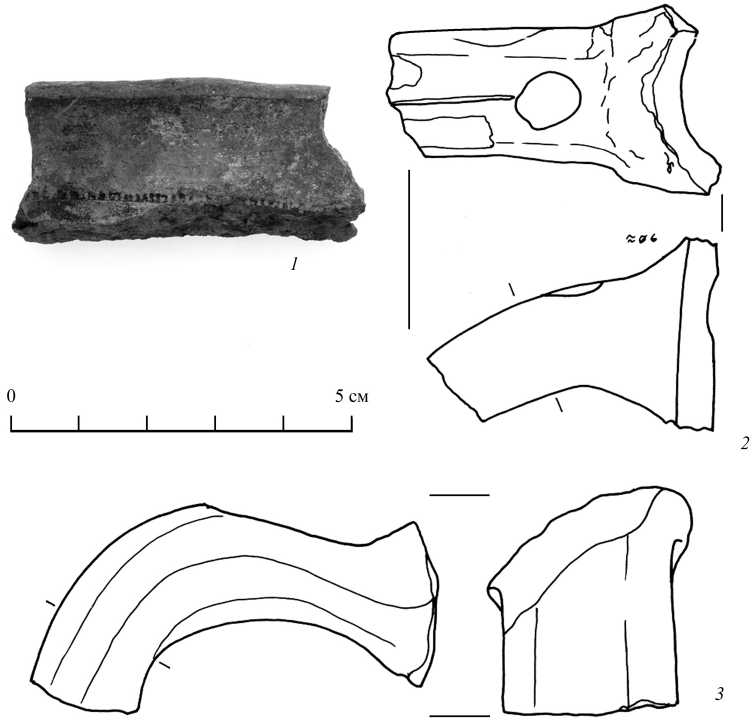

Рис. 4. Таганрог. Разрез Н1, слой 45, фрагмент стенки лепного сосуда (ТАГ-07-Х-2769).

Чертеж Н. Ульрих

нок и венчиков лепной керамики, изготовленной в местной, уходящей в эпоху неолита традиции (рис. 4), так и два сероглиняных фрагмента амфор из Лесбоса, изготовленных на гончарном круге (рис. 5)9, по структуре похожие на фрагменты, найденные в пробуренной на побережье в 2004 г. скважине (см. выше). К фазе 1 относится также слой 121 из разреза G. Возможно, он соотносится со слоями 65 и 45. Точная его датировка невозможна, однако можно с уверенностью сказать, что он старше, чем слои фазы 2. Однако здесь был найден лишь

Рис. 5. Таганрог. Разрез Н7, слой 45, фрагмент сероглиняной амфоры (ТАГ-07-Х-2803). Фото П. Грунвальда

один фрагмент лепной керамики (Таганрог, инв. № ТАГ-05-Г-645). Тем самым слой 45–121 до сегодняшнего дня является самым ранним, который можно связать с греческим поселением. Между фазами 1 и 2 лежали два глинистых слоя (44 и 46), характер которых однозначно не идентифицируется. Внутри слоя 46 обнаружены ленточные отложения грунта (слой 193). Здесь речь идет о коллювиальных проявлениях, возникших в сползшей с террасы глине, в которой было найдено несколько фрагментов керамики.

Фаза 2а. Над этими промежуточными слоями (44 и 46) образовался слой, который был достигнут уже в 2004 г. разрезом F и со- держал многочисленные мелкие фрагменты прежде всего греческой керамики, а также несколько фрагментов лепной керамики, – слой 47 (Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. S. 279–281. Taf. 5; 6; 8, 7–13). В 2005 г. он был зафиксирован снова в квадрате Н1 (слой 131), однако сначала не был соотнесен со слоем 47. Там мы имели дело с каменной вымосткой с лежащими на ней многочисленными находками. Вымостка состояла из плотно уложенных мелких и среднего размера голышей и на сегодняшний день является единственным архитектурным элементом, датируемым античным временем. В 2005 г. предполагалось, что размеры вымостки приблизительно равняются размеру квадрата Н1 (4 × 4 м) (см. цв. вклейку: рис. VI). К югу, в квадрате Н2, камней не обнаружено – здесь представлена лишь темная глина с примесью гумуса, как между камнями в квадрате Н1 (рис. 6). Таким образом, этот слой глины (слой 133) соответствует почве слоя 131. Переход от вымостки к глинистой почве находился внутри бровки между квадратами Н1 и Н2. В целом наблюдается значительный подъем слоя 133 по направлению к югу. К северу граница вымостки не такая четкая. Найденные в разрезе F отдельные камни (там слой 47) указывают на то, что вымостка была повреждена и при этом камни и находки были перемещены к северу. Так, например, на северо-западном участке квадрата Н5 зафиксированы остатки вымостки, состоящей из отдельных камней, а также несколько находок. Они были документированы как слой 194. Границы вымостки с западной и северо-западной сторон были в 2004 г., очевидно, еще не достигнуты. В 2007 г. в квадратах Н4 и Н5 под слоем 48 были расчищены во многих местах камни, похожие на вымостку, которые, однако, из-за обрушения южной бровки квадрата Н4 невозможно было раскопать. Таким образом, можно предположить, что вымостка продолжается и в этих квадратах. По-ви-димому, она понижалась дальше на запад, причем расстояние до грунтовых вод не должно быть большим. Как выглядели строительные структуры на этом интересном участке, предстоит еще выяснить.

Конец функционирования вымостки обусловлен наложением на нее глинистого слоя 126. С юго-западной стороны на слое 131/133 лежит слой глины серовато-бежевого цвета (слой 130 = 126 = 119?). Сначала не удавалось определить происхождение немногих найденных там керамических фрагментов. Но поскольку в глине были зафиксированы камни, без сомнения относящиеся к слою 131, то вполне вероятно, что и керамические фрагменты попали сюда из каменной вымостки. Вымостка была усеяна керамическими фрагментами, которые приводятся лишь частично: это фрагменты амфор из Милета (см. цв. вклейку: рис. VII, 1 )10, Лесбоса (рис. VII, 2 )1! и Клазомены (рис. VII, 3 )12, а также остатки лепной керамики (рис. VII, 4 ). Пока еще не удалось с уверенностью

Рис. 6. Таганрог. Вид с северной стороны на разрез Н1 и разрез Н2 с частично выбранной каменной выкладкой. Фото Т. Шунке определить место происхождения остатков красноглиняных сосудов - фрагментов как тонкостенной, так и амфорной керамики; условно (археометрические исследования еще не закончены) они отнесены к керамике из Лесбоса (рис. VII, 5) (см.: Cook, Dupont, 1998. Р. 158; Монахов, 2003. С. 44 сл.; Birzesku, 2005). Вероятно, вымостка и находки керамики имеют отношение к бронзолитейной мастерской, наличие которой предполагается к северо-востоку от места раскопок, на что указывает концентрация древесного угля (рис. 6) и остатков шлака (рис. VII, 6). Можно предположить, что найденные двух- и трехлопастные наконечники стрел (рис. VII, 7) были изготовлены в этой мастерской.

Фаза 2b. На покрывающей каменную выкладку глине (слой 130) образовался новый слой 129, зафиксированный сначала в квадрате Н1. В квадрате Н2 он тоже был зафиксирован, однако сначала его не соотнесли со слоем 129 и потому в этом квадрате он получил номер 125. Лишь позднее выяснилось, что, несмотря на совершенно другую направленность слоя 129, его необходимо отождествить со слоем 125. Среди керамики выделяются фрагменты тарелки (рис. VII, 8 ), кувшина (?) (рис. VII, 9 ) и амфор (рис. VII, 10 ; к вопросу о типологии см.: Dally, Kopylov, Larenok , 2005; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke , 2005. Р. 276; а также рис. 3, 6 ).

Фаза 3. В основании слоя 129/125 лежала плотная пачка глинистых слоев (126–128). Скорее всего, эти три слоя осели на древнюю дневную поверхность в результате одного процесса эрозии. Слой глины заканчивался в виде языка внутри квадрата Н1, где он, вероятно, был прерван поднимающимся вверх по направлению к северу слоем 129. На глине образовался новый слой 48. Точное отношение находок к эрозийным слоям 126–128, к слою 129/125 или слою 48 определить уже невозможно. На месте соединения слоя 129 со слоями глины 126-128 образовалось углубление, прослеживаемое по диагонали через квадрат Н1 (рис. 7). Его самое глубокое место находилось в северо-западной части, откуда наблюдается постепенное повышение по направлению к юго-востоку. В глубокой части почва содержала значительно больше гумуса, чем на поднимающихся участках. Данная структура трактуется как дорога, в ней находилось значительно больше находок, относящихся к поселению. Лессовая глина не полностью покрыла слой 129, следовательно, он продолжал существовать к северо-востоку от дороги и позднее, перемешиваясь с почвой возникающего нового слоя 48. Находки на дороге, а также к северо-востоку от нее, могли относиться как к более ранней, так и к более поздней дневной поверхностям. Это относится к многочисленным фрагментам амфор из Милета (см. цв. вклейку: рис. VIII, 1 )13. Среди находок на этом участке особо выделяется хорошо сохранившийся фрагмент горла и венчика амфоры фасосского круга (3-я четв. V в. до н. э.) из квадрата Н7 (рис. VIII, 2 )14. На основании того, что фрагменты амфоры находились внутри верхней части грунта, образовавшегося из слоев 129 и 48, можно предположить, что они попали туда сравнительно поздно и, скорее всего, относились к слою 48. Лишь находки к югу от дороги датируют толь-

Рис. 7. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 8, утоптанная тропинка.

Фото Т. Шунке ко слой 48, однако они менее информативны. По костям двух скелетов собак из слоя 48 получены радиоуглеродные даты. К сожалению, оба скелета найдены к северо-востоку от дороги и, таким образом, могут относиться и к фазе 2b. Нижняя челюсть из квадрата Н7 датируется 829-797 гг. до н. э.15, кости из квадрата Н1 – 786–535 гг. до н. э.16 Таким образом, оба скелета можно рассматривать как ранние включения в слое 48.

Фаза 4. В результате следующего эрозионного процесса была засыпана поверхность слоя 48. Лессовый слой 49, из которого происходит перемещенное вследствие эрозии дно кувшина или амфоры (рис. VIII, 3)17, покрыл всю поверхность слоя 48. В результате перемещения туда, вероятно, попали и предметы из слоя 48. Не исключено, однако, что находки относились и к вышележащим слоям.

Фаза 4а. На основании лесса слоя 49 образовался слой 155, значительно поднимающийся в восточном направлении. На западном участке разреза Н его перекрывал массивный слой очень плотной глины (181). Этот слой интерпретируется как обрушившаяся с террасы глыба, где плотная глина находится под мощными лессовыми отложениями. Края глыбы были острые и потрескавшиеся. В пустых местах и трещинах отложились затем слегка гумусные, глинистые, преимущественно содержащие лесс структуры (слой 159). Так как слой 155 поднимался наверх, то глыба не покрыла его полностью, а дошла лишь до бровки между квадратами Н4 и Н1. Таким образом, на восточном участке квадрата Н4 мы имеем дело с ситуацией, подобной ситуации со слоями 129/125 и 48 в фазе 3.

Фаза 4b. Слой 50 образовался из различных субстратов. Перекрывая в западной части обрушившуюся глыбу (слой 181/159), он сливался в квадрате Н1 со старым грунтом слоя 155, где они оба лежали на глиняном слое 49. В нем внутри желтоватого лесса имелось несколько пятен серо-бежевого цвета, которые ближе к поверхности не всегда с уверенностью можно было отнести к слою 49 или слою 50. В квадрате Н6 наблюдалось большое количество подобных пятен, содержащих находки. Они были отнесены к слою 50. Остается, однако, неясным, попали ли эти находки сюда в результате эрозионного процесса, который привел к образованию слоя 49, или уже после образования слоя 50.

Фаза 4с. В тонком слое 51, образовавшемся непосредственно на слое 50, имелся среди прочего фрагмент горла амфоры высокого качества из района Клазомены (рис. VIII, 4 ). Поверхность этого слоя, особенно в квадрате Н1, где он понижался и залегал в виде желобка вместе со слоем 50, была покрыта тонкой прослойкой черного цвета (рис. 8). Так как вся земля на площади раскопок была сильно загрязнена машинным маслом, сначала предполагалось, что это его следы. Однако и запах прослойки, и тот факт, что она поднималась вверх по склону, говорили в пользу сожженного горизонта. Найденные в нем красноватого цвета известняковые камни из Азовского моря также говорят в пользу этого предположения. Сожженный горизонт маркировал конец фазы 4. Для отдельных почв получены радиоуглеродные даты: лошадиные кости из слоя 155 датируются 414–386 гг. до н. э. 18, кости барана из того же слоя (квадрат Н5) несколько моложе – 363–269 гг. до н. э.19 Неподдающиеся определению кости из квадрата Н6, датирующиеся 784–518 гг. до н. э.20, а также несколько более старых фрагментов керамики из квадрата Н6 попали сюда, видимо, из ранних слоев. По древесному углю и костям барана слой 51 датируется 401–276 гг.

Рис. 8. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 4, слой 50, горелый горизонт. Фото Т. Шунке до н. э.21 Обобщенно слой 155 датируется приблизительно IV в. до н. э. Более ранние даты из слоя 50 указывают на смещение находок, вызванное эрозионными процессами, что необходимо иметь в виду при датировании керамики. Заключающий фазу 4 сожженный горизонт 51 датируется примерно тем же временем, что и начало слоя 155.

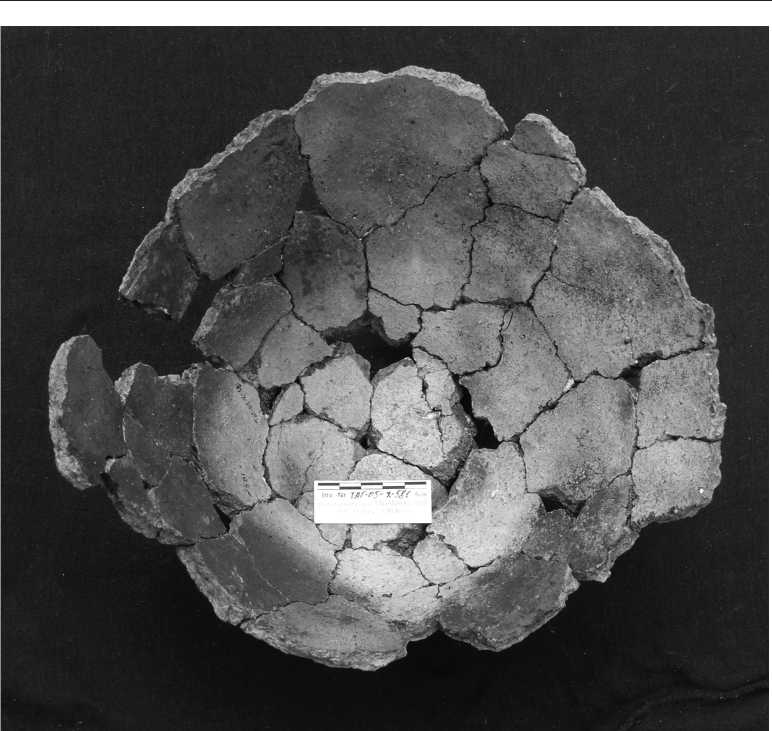

Эрозионные процессы фазы 4 происходили, вероятно, в течение короткого времени, преимущественно в IV в. до н. э. Примечательно, что в сожженном горизонте найдено много почти полностью сохранившихся лепных сосудов (рис. 9), лежавших рядом с рыбьими костями. Греческая керамика почти отсутствовала. Этот факт мог указывать или на смещение ареала поселения с греческим импортом, находившегося выше или к северу от места раскопок, или же на изменение носителей культуры в целом.

Фаза 5. Слой 51 был снова перекрыт глинистым слоем 52, на котором образовался новый слой 53. Этот гумусированный глинистый слой был особенно

Рис. 9. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 4, лепной сосуд.

Фото П. Грунвальда подвержен загрязнению машинным маслом. Он круто спускался со склона и в северной части был прорезан современным деревянным полом. Слой 53 прорезал слой 50 и 51, что означает, что находки из квадратов, где эти слои уже были прорезаны, могли также происходить из более ранних слоев. Внутри слоя 53 обнаружено небольшое скопление уложенных камней и многочисленные кости. Пробы некоторых костей датируются периодом между 54 г. до н. э. и 31 г. н. э. Это скопление могло быть своего рода стоянкой (рис. 10)22.

Фаза 6. Глинистый слой 54 полностью перекрыл слой 53. Его верхнюю границу было трудно отделить от перекрывшего его слоя 55. На границе этих слоев найдена ручка амфоры из Гераклеи Понтийской, вероятно относящаяся

-

22 Инв. № ТАГ-06-Х-1376. Лабор. № KIA 31597. Дата ВР 2017±23. Калиброванная 2-е ВС 54 - AD 31 соответствует 95,4-87,8 %.

Рис. 10. Таганрог, разрез Н4, слои 53, 143, поверхность горизонтальной зачистки 3с. Стоянка (?). Фото Т. Шунке к слою 55 (рис. 11; об амфорах из Гераклеи Понтийской см.: Монахов, 2003. С. 126–132. Табл. 86–89). Слой 56 является горизонтом А слоя 55. Слои плавно переходят один в другой. Из-за сильного загрязнения машинным маслом почву удалось исследовать лишь частично. И для этой фазы получены радиоуглеродные даты. Кость лошади, лежавшая на горизонте А слоя 56, точно зафиксирована стратиграфически и тем самым датирует слой промежутком между 243 и 385 гг. н. э.23 Однако собачьи кости из горизонта В слоя 55 дали дату 324–202 гг. до н. э. 24 и, следовательно, синхронны лежащим под ними слоям фазы 4. Вероятно, они относились к этому этапу и попали сюда вследствие эрозионных процессов. Участок над слоем 56 в разрезе Н относился к Новому времени (XIX-XX вв.) и был снесен во время раскопок бульдозером. Дальнейшая последовательность прослежена в разрезах G и А, где продолжались зафиксированные в разрезе Н античные слои, перекрытые другими слоями.

Рис. 11. Таганрог, разрез Н4, слой 55. Ручка амфоры из Гераклеи Понтийской, IV–III вв. до н. э. (ТАГ-06-Х-1041). Чертеж Н. Ульрих

Фаза 7. Между слоями фаз 6 и 7 зарегистрирован настоящий разрыв. Он был вызван продвижением моря в южном направлении, вследствие чего были смыты античные слои и отложился морской песок. Этот обрыв берега убедительно документирован в профилях разреза G. С южной стороны оборванные античные слои поднимаются наверх, с северной стороны содержащие песок осадочные слои лежат с наклоном кверху. Там античные слои состояли в верхней части из слоев 51 и 53. Они лежали на лессовом пакете мощностью до 0,5 м, вмещавшем, в свою очередь, ограниченную гумусную полосу (слой 118), которую, однако, нельзя с уверенностью назвать почвой. Под ним залегали известные из разрезов F и H греческие слои VI в. до н. э. В северном и восточном направлениях они сильно поднимались кверху. Этот пакет, как и пакет в разрезе F, состоял по меньшей мере из двух слоев (113 и 120), разделенных более светлым, но все же гумусным, слоем 119. Обрыв слоев в северной части имеет угол приблизительно в 30°. Пока окончательно не установлено, сползла ли здесь земля в северном направлении или же произошло размывание в результате продвижения моря. Так как это место находится намного выше современного уровня моря, первое объяснение кажется более вероятным. Предполагаемое обрушение земли могло также вполне произойти в результате продви-

Рис. 12. Таганрог, разрез G, слой 117 (печь). Фото Т. Шунке жения моря. На этом месте возник, таким образом, откос, который был подвержен дальнейшим эрозионным процессам. По счастливой случайности для данного обрушения удалось определить terminus ante quem. В склон с северной стороны была впущена печь (объект 115) (рис. 12), лежавшая внутри разреза G и к тому же входившая в западный профиль. Овальной формы печь имела внутренние размеры 55 × 80 см по линии СЗ–ЮВ и расширялась конусом вниз. Стенки печи состояли из материковой обожженной лессовой глины (слой 116). Обожженный слой имел на высоте верхней зачистки размеры приблизительно 80 × 100 см. Таким образом, печь была в виде пещеры впущена в склон и не имела специально возведенных глиняных стенок. С целью стабилизации и распределения жара стенки были облицованы вертикально установленным плоскими песчаниковыми плитками. Дно печи было выложено мелкими камнями и обломками. Очевидно, печь имела отверстие с северо-восточной стороны. Там, в месте ступени, она была повреждена большой звериной норой, уходящей дальше в западный профиль разреза, которая несколько разрушила общую картину этой интересной ситуации. Несколько ниже к северо-востоку от отверстия лежал слой золы и древесного угля (слой 117), пятнистый, черновато-серого и серовато-коричневого цвета. В этом слое наряду с мелкими кусочками обожженной глины, вероятно от самой печи, находились

Рис. 13. Таганрог, разрез G. Византийская амфора из слоя 117 (печь). Чертеж Н. Ульрих покрасневшие от накала плоские известняковые камни и фрагменты керамики. Вполне очевидно, что этот слой образовался при последнем открытии или чистке печи, т. к. содержавшиеся в нем находки имеют аналоги в выкладке внутри печи. Печь датируется довольно точно: после проведения зачистки выяснилось, что находящиеся внутри печи и к северо-востоку от нее фрагменты керамики относятся к амфоре из Византии (рис. 13). Этот тип датируется около 700 г. н. э. и встречается в дельте Дона также и в других местах, о чем свидетельствует находка подобной амфоры в Танаисе (Нидзельницкая, 2001. С. 89-91. Рис. 1,1).

Во взятой из печи палеоботанической пробе (зольный слой 117; Таганрог, инв. № ТАГ-05-G-636) обнаружены зерна многих видов зерновых культур. В основном это были зерна ячменя обыкновенного, Hordeum vulgare, и одного из сортов твердой пшеницы, Triticum aestivum / durum (фрагментов оси колосьев ячменя и пшеницы не обнаружено, без чего дальнейшее определение невозможно). Определение полбы двузернянки (Triticim dicoccum) не вполне точное. Ячмень обыкновенный имеет по сравнению с найденным сортом твердой пшеницы некоторые преимущества: он более неприхотлив по отношению к почвам и к климату, а также к широко принятому хранению в колосьях. При таком хранении оболочка зерна предохраняет его в известной степени от паразитов и грибковых поражений25. Кроме того, проба содержала два зерна проса посевного (Panicum miliaceum); три зерна щетинника (Setaria sp.) могли быть сорными. Зерна дикого и культурного проса очень трудно отделить друг от друга. Наличие зерен подтвердило возникшую еще во время раскопок версию о том, что печь использовалась для выпечки хлеба.

Фаза 8. Весь участок, включая разрушенную печь, был впоследствии перекрыт спускающимися в сторону моря слоями с большим содержанием песка. Тем самым было подтверждено, что в фазе 7 линия побережья достигла своей южной границы. На слое 114, имевшем скорее коллювиальный вид, лежал участками очень тонкий слой чистого песка (112), а над ним – пакет из гумусированных и содержащих песок глинистых слоев (110, 106, 105), из которых по меньшей мере слой 105 являлся древней дневной поверхностью. Этот комплекс слоев соответствует лежащему в северном направлении в разрезе А комплексу слоев 23/25 (раскопки 2004 г.), в котором среди прочего была найдена перемещенная восточно-греческая керамика. По найденной в нем многочисленной средневековой керамике (см. цв. вклейку: рис. IX) он был датирован VIII–IX вв. н. э. Благодаря печи мы имеем terminus post quem 700 г. н. э., что полностью подтверждает первую датировку в разрезе А. Точное временное определение слоя 105 невозможно без проведения датирования содержащейся в нем керамики. Образование слоя на песке над печкой указывает на то, что линия побережья снова несколько сместилась в сторону севера. Это могло произойти в результате падения уровня моря или же поступательного навеивания песка.

Как и в разрезе А (слои 27/28), в разрезе G прослежен лежащий выше второй гумусный комплекс, состоящий из слоев 103 и 102, которые в разрезе G были, однако, отделены друг от друга тонкими песчаными прослойками (слои 104, 108), содержащими среди прочего фрагменты амфоры (рис. 14). Таким образом, речь здесь идет, вероятно, о настоящей обитаемой поверхности (слой 102) внутри песчаных наслоений, а также о еще одном, содержащем большое количество песка, коллювиальном слое (слой 103 = слою 27). Датирование нижнего слоя XI–XII вв. (слой 27) базируется на многочисленных фрагментах средневековой керамики из разреза А (рис. 15) и соответствует дате, полученной в разрезе G. Не исключено даже, что некоторые фрагменты керамики из различных разрезов могут подходить друг к другу.

Фаза 9. Слой 102 (соответствует слою 28), вероятно, относится к Новому времени (XVII–XVIII вв.), несмотря на то что в нем содержался и более ранний материал. Лежащая над ним в разрезе А песчаная прослойка (слой 29) соответствует более широкой песчаной прослойке (слой 87) из разреза G.

Фаза 10. Мощный слой 86 относился однозначно к Новому времени и соответствовал слоям 31/32 из разреза А.

Палеогеографические и геоархеологические исследования в Таганроге на северном побережье Азовского моря

Целью этих исследований, проводившихся летом 2006 и весной 2007 г., являлось выяснение археологической ситуации вокруг античного поселения. Особое внимание уделялось изменению в пространстве и во времени береговой ли-

Рис. 14. Таганрог, разрез G, слой 108. Фрагмент средневековой амфоры (ТАГ-05-G-340b).

Чертеж Н. Ульрих

I

Рис. 15. Таганрог, разрез А, слой 27. Фрагменты средневековых амфор. Чертеж Н. Ульрих

нии, а также структуре террасы, на которой находилось предполагаемое поселение. Исходя из максимальной трансгрессии Азовского моря, исследования были сконцентрированы на выяснении образования отмелей в ареале современного берега. Кроме того, важнобыло выяснить, насколько изменил человек ландшафт в ходе поселенческой деятельности.

Исследования проводились по описанной Х. Брюкнером и Р. Герлахом схеме ( Bruckner, Gerlach , 2007). Так как объект исследований находился вблизи моря и уровень грунтовых вод был очень высок, то для освоения гео-биологического архива самым подходящим было применение ударно-разведочного зондирования. Седиментные и геохимические анализы проводились в геологической лаборатории университета им. Филиппа в Марбурге.

Далее приводятся самые характерные буровые профили, а также синоптические профильные последовательности.

Профиль TAG 1 (см. цв. вклейку: рис. X) представляет собой идеальный профиль на раскопках в Таганроге. Максимальная глубина – 11 м от дневной поверхности местности (д. п.) = 4,13 м ниже уровня моря. Антропогенные отложения XVIII–XX вв. достигали глубины 3 м от д. п. Они характеризуются негомогенностью, содержанием керамики и современного мусора (например, смолы и остатков асфальта). Остатки шпал бывшей железной дороги встречены на глубине 1,5 м. Эта дорога была построена около 150 лет назад и соединяла складские помещения тогдашней гавани с железнодорожной сетью. Начиная с глубины 3,45 м от д. п. следовали коллювий и склоновые отложения, в основном глинисто-супесного состава. Частично темная окраска может быть объяснена высоким содержанием древесного угля или же почвообразованием на некоторых горизонтах. Встреченные на глубинах 4,64–4,91 и 5,15–5,28 м от д. п. мелкие остатки кирпича и керамики указывают на поселенческую деятельность. Далее снова следовали сползшие со склона пакеты седиментов, содержащие кусочки древесного угля и остатки костей.

В отрезке между 6,47 и 6,63 м происходит переход к совершенно другому виду седиментов. Здесь встречаются многочисленные остатки панцирей морских и прибрежных организмов (например, двустворчатые Cerastoderma glaucum ). Галька способствовала размельчению панцирей на бывшей прибрежной полосе. Этот от серого до темно-серого цвета береговой фоссильный седимент доходил до глубины 7,75 м от д. п. Затем следовала седиментологическая смена от грубого щебня / гальки к шламообразному мергелю и пескам материкового неогена, из которого образовалась палеопочва светло-оливкового и коричнево-серого цвета.

Профиль TAG 19 (см. цв. вклейку: рис. XI) прояснил развитие ареала вокруг раскопа в северном направлении (д. п.: 7,06 м над уровнем моря, максимальная глубина: 2,94 м ниже уровня моря). Верхние 3,41 м вновь состоят из антропогенного мусора XVIII-XX вв. (бетон, строительный раствор, обломки кирпичей, древесный уголь и т. д.). Под ним следует коллювий различной мощности с включениями отложений, состоящих из мусора со склонов. Коллювиальные отложения имеют более темную коричневую расцветку, и в них чаще встречается древесный уголь. На некоторых коллювиях различимо почвообразование.

Древесный уголь в виде мелких, порой величиной лишь в несколько миллиметров, кусочков явственно прослеживался до глубины 6,35 м от д. п. К другим особенностям относится наличие горизонтов с конкрециями извести и признаками оксидирования. Как показатели педогенеза они указывают на существование бывших поверхностных горизонтов (например, на глубине между 3,66–4,00 и 6,38-6,58 м от д. п.). После относительно долгого отсутствия почвообразования эти слои были вновь перекрыты склоновыми отложениями или же дальнейшими коллювиями.

Начиная с 6,58 м от д. п. встречаются слои, зернистость которых позволяет сделать заключение об их связи с водной седиментацией. Сначала следуют содержащие гравий и пронизанные фрагментами ракушек ( Cerastoderma glaucum ) бывшие береговые отложения. Они лежат непосредственно над плейстоценовыми или раннеголоценовыми глинами и шламами, из которых образовалась почва. Тем самым здесь зафиксирован пик морской трансгрессии, иначе говоря, максимально уходящая в глубь суши позиция Азовского моря.

Несмотря на то что пока мы еще не располагаем радиоуглеродными датами ракушек и древесного угля, на основании сравнения пробуренных слоев в TAG 19 с соседним раскопом можно предположить, что отложения, покрывавшие прежний морской берег, датируются временем вплоть до VI в. до н. э. Исходя из данных, полученных на других памятниках Приазовья, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день уровень воды достиг своей наивысшей отметки и, поскольку бывший берег лежит в настоящее время почти на уровне нулевой отметки, можно предполагать последующее повышение уровня воды ( Серебрянный , 1982; Smolyaninova et al. , 1996).

Из структуры профиля видно, что вследствие интенсивной поселенческой деятельности начиная с VI в. до н. э. степень сноса бывшего клифа и, соответственно, образование коллювия усилились в значительной степени. Это привело к тому, что береговая линия на этом участке побережья незначительно сместилась на восток.

Профиль TAG 23 (см. цв. вклейку: рис. XII) был пробурен примерно в 40 м к ССВ от профиля TAG 1, на границе раскопа, во время раскопок 2006 г. Посредством этого профиля планировалось выяснить наличие здесь голоценовых морских отложений и определить границы морской трансгрессии в направлении мертвого клифа. Наибольшая глубина профиля составляла 12 м от д. м. (= 4 м ниже уровня моря).

Бурение показало, что и здесь до глубины 3,51 м от д. п. находились неоднородные насыпи, относящиеся к XVIII-XX вв. Далее следовали многочисленные коллювии и отложения, образовавшиеся в результате сползаний склона, частично с поверхностными горизонтами. Отдельные слои были плотными, насыщенными глиной, содержали много древесного угля и варьировали в цвете от черновато-темно-коричневого (вверху) до коричневого (внизу). Они залегают на глубине 3,51–4,00; 4,25–4,71; 4,71–5,42 и 5,42–6,00 м от д. п.

С глубины 6,33–6,51 м от д. п. начинается антропогенный слой, состоящий из больших обломков кирпичей и голубого стекла. Возможно, этот современный материал был занесен сюда во время бурения. Если же мы имеем здесь дело все-таки со старыми отложениями, то можно говорить о чрезвычайно интересном слое. Учитывая полученные до сих пор результаты раскопок, можно предположить, что при бурении было пройдено основание древней печи, связанной с возможным производством меди.

Следующий далее коричневый седимент состоял из сильно супесной глины, окрашенной железом и марганцем, а также из конкреций извести. Переход к нему происходит плавно от 6,83 до 7,31 м от д. п. С отметки 7,31 м от д. п. начинается следующий погребенный горизонт, доходящий до глубины 7,88 м от д. п. На участке между 7,88 и 7,98 м обнаружены мелкие фрагменты улиток. Это были виды наземных улиток, которые еще сегодня типичны для сырых склонов Таганрога. Они свидетельствуют о том, что на высоте сегодняшнего уровня моря была в древности влажная почва. Темный, книзу светлеющий и доходящий до глубины 9,17 м от д. п. слой образовался, вероятно, во время максимальной морской трансгрессии. Из-за близости моря уровень грунтовых вод был так высок, что в этом месте образовались влажные условия, идеальные для улиток. Седимент состоит из склоновых отложений, образовавшихся здесь вскоре после максимальной трансгрессии Азовского моря у подножья таганрогского склона. За ним, до глубины 10,25 м от д. п., следуют отложения (лесс и другие седименты подножья склона) раннего голоцена, прежде чем начинаются морские седименты, содержащие мелкие окаменелости и простирающиеся до глубины 12,00 м от д. п.

Синоптические последовательности бурения. Для получения общей пространственной картины распределения соответствующих седиментов в бухте Таганрога были сопоставлены данные отдельных буровых профилей. Синоптические разрезы профилей содержали данные одинакового характера и приблизительно одинакового возраста на большом протяжении, что позволяет сделать вывод обо всем исследованном участке.

Здесь представлены скважины TAG 3, 7, 4, 5 и 6 (см. цв. вклейку: рис. XIII). Обобщенно можно сказать, что культурные слои связаны с морскими и коллювиальными седиментами. Ясно видно, что античные и средневековые слои утончаются по направлению к морю. К тому же видно перекрывание ареала раскопок между TAG 3 и TAG 7 слоем мощностью до 3,5 м, состоящим из поселенческого и хозяйственного мусора XVIII–XX вв. Во всех скважинах, за исключением TAG 3, имеются морские седименты, всегда содержащие обломки ракушек. Максимальная точка продвижения моря вглубь суши находилась примерно у TAG 7. В античные времена, когда море несколько отступило, линия берега лежала между TAG 7 и TAG 4.

Морские седименты лежат в настоящее время частично над уровнем моря. Но т. к. в античное время уровень моря, безусловно, не был выше, чем сейчас, можно исходить из более позднего повышения уровня моря.

Имеющий антропогенный характер и, вероятно, относящийся к средневековью слой в TAG 4 лежит непосредственно на плоских морских седиментах. Из этого можно сделать вывод, что в эпоху средневековья люди жили и занимались хозяйственной деятельностью непосредственно на этом участке берега. Затем, очевидно, следует время перерыва обитания на данном участке, о чем свидетельствует отсутствие находок в склоновых седиментах.

К сожалению, в морских слоях отсутствуют макрочастицы для проведения радиоуглеродного анализа, поэтому определить в профилях TAG 5 и TAG 6 время морской трансгрессии и регрессии не представляется возможным.

Вторая обобщенная схема (см. цв. вклейку: рис. XIV) представляет скважины у края террасы на территории раскопок и соединяет их с профилем TAG 18 вблизи лежащей южнее новой гавани. Практически она проходит под прямым углом к первой.

Как видно из рисунка, представляющие археологический интерес слои средневековья и античности однозначно прослежены лишь вокруг ареала раскопок в скважинах TAG 2 и 3. Скважина TAG 9, находящаяся непосредственно возле раскопа, не дает этому никакого седиментологического подтверждения, несмотря на то что она достигла основания неогена.

В направлении сегодняшней гавани в профиле TAG 10 непосредственно за антропогенным слоем XVIII–XX вв. следуют, вероятно, средневековые се-диментые слои, однако для подтверждения этой версии требуются дальнейшие исследования.

Вблизи железнодорожной насыпи и новой гавани Таганрога седиментологическое строение профиля TAG 18 подобно структуре профиля TAG 10. В этой скважине удалось дополнительно выявить находящийся на высоте сегодняшнего уровня моря переход от коллювия к морским слоям. Это признак того, что уровень моря в мелкой бухте Таганрога никогда не был значительно выше сегодняшнего.

Приведенные обобщенные данные (рис. XIII; XIV) не содержат морских отложений в слоях вблизи сегодняшнего мертвого клифа поселенческой террасы Таганрога. Это означает, что море никогда не доходило до этой позиции. Вероятно, в прошлом берег узкой полосой обрамлял клиф. В течение тысячелетий в направлении к морю образовалась совершенно плоская отмель. Эта топографическая и батиметрическая ситуация наблюдается еще и сегодня во многих местах Таганрогского полуострова.

Во времена греческого заселения Таганрога здесь имелся лишь узкий берег, на котором происходила жизнь (торговля, рыболовство и т. д.). Из геоморфологической и седиментологической ситуации далее видно, что часто происходили сползания склона, в результате чего засыпались участки дневной поверхности. Вследствие этого не представляется возможным провести хронологическую и гипсометрическую корреляцию культурных слоев, а также их планиметрию (см. описание слоев).

На третьей обобщенной схеме отображена картина участка, следующего за вторым по направлению к морю (см. цв. вклейку: рис. XV). Она показывает палеогеографическую ситуацию в районе бывшего берега. Наличие большего количества древесного угля свидетельствует о более интенсивном антропогенном влиянии на этот ареал по сравнению с подножьем склона.

Четко прослеживается трансгрессия моря (контакт между материком, древней поверхностью и морскими седиментами). Максимальная высота морских седиментов в скважине TAG 1 – 35 см над сегодняшним уровнем моря. Это, как было отмечено выше, объясняется последующим повышением его уровня. Однако и в исторических анналах отсутствуют указания на какие-либо землетрясения.

За морскими слоями следуют склоновые седименты, а также коллювиум с несомненными свидетельствами антропогенного использования поверхности. В скважине TAG 7 отмечены следы античного поселения. Вполне возможно, что и в склоновых седиментах содержатся участки античной дневной поверхности. Средневековые седименты содержались во всех трех скважинах. Последние 3–3,5 м представлены антропогенными слоями мусора XVIII–XX вв.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие заключения.

Многие скважины прошли через морские седименты. Трудность их идентификации состоит в том, что содержание солей в северной части Азовского моря очень незначительно и составляет в среднем лишь 9,6–13,9 %, в северной части - еще меньше ( Gargopa , 2002), поэтому здесь нельзя рассчитывать на полное наличие морского животного мира (содержание соли в мировом океане составляет в среднем 35 %). Здесь встречается фауна, которая типична для лагун с опресненной водой.

Несмотря на это ограничение, можно сказать, что скважины TAG 1, 7, 4 и 19 (а также другие, здесь не представленные) содержали бывшие морские седименты Азовского моря. Благодаря этому возможна реконструкция береговой линии в период максимальной трансгрессии между этими скважинами, а также стерильными в этом отношении скважинами TAG 2, 3, 9, 10 и 23.

На этих, идентифицированных в качестве морских, наслоениях лежат глинистые супеси, зернистость которых говорит об их происхождении от седимен-тов бывшего клифа (неогенные мергели и плейстоценовые лессы). В этом случае речь идет об откосе, возникшем у подножья клифа. Часто встречающийся древесный уголь, а в некоторых профилях также и керамика свидетельствуют об антропогенном влиянии. Тем самым по крайней мере часть слоев у подножья клифа можно обозначить как коллювии (= седименты, образовавшиеся в результате человеческой деятельности). За этими перемежающимися слоями следуют седименты мощностью 3,5 м, образовавшиеся в XVIII–XX вв., когда этот участок берега интенсивно использовался таганрогской гаванью и железной дорогой.

Во многих местах азовского побережья происходит и сегодня активное обрушение клифов, что ведет к их уменьшению. Это вызвано в первую очередь наблюдаемым во всем мире поднятием уровня моря (в течение последнего столетия примерно на 15 см: Bindoff et al. , 2007. Fig. 5, 13 ), имеющим здесь вследствие мелководья особенно сильное влияние. Второй причиной является то, что плейстоценовые лессы и неогенные морские седименты в Приазовье характеризуются высокой эрозийностью. Вследствие этого во многих местах берег отступает ежегодно на несколько дециметров (сильные обрушения клифов происходят, например, в устье Миусского лимана и на Таманском полуострове).

В районе раскопок в Таганроге голоценовый клиф защищен от разрушения морем благодаря антропогенному воздействию - строительству железнодорожной насыпи и насыпанию земли для городского парка в 1978–1980 гг. Несмотря на эти меры, после сильных проливных дождей наблюдаются отдельные сползания обрывистых, доходящих до 35 м в высоту, краев клифа.

Эта геологическая и географическая ситуация приводит повсеместно к локальным вариантам: на одном участке отваливается глыба, в то время как в нескольких десятках метрах от него склон остается стабильным на протяжении столетий. Поэтому простая корреляция отдельных слоев невозможна. Распознавание отдельных сползших глыб можно осуществить, применяя методы геофизических исследований.

Учитывая упомянутое многократное сильное отступление клифа, можно допустить, что части поселения, находившегося когда-то на террасе, были размыты морем или же погребены под сползшими со склона отвалами. Тот факт, что геофизические измерения в море перед Таганрогом не дали положительных результатов, можно объяснить сильным газообразованием; нет данных, опровергающих это предположение. Зондирование на расположенном южнее Таганрогской гавани так называемом Черепашьем острове могло бы дать интересные в этом плане результаты.

О флоре Таганрога удалось до сих пор получить сведения лишь благодаря пробе из печи, сооруженной примерно в VII в. н. э. Проба содержала 26 зерен Bolboschoenus maritinus Gemeinen Strandsimse . Это камышевидное растение особенно распространено на слегка солоноватых берегах озер и рек, а также болот, - биотопах, которые очень распространены в окрестностях Таганрога. Листья данного растения можно использовать для изготовления циновок и других плетеных изделий. Найденное ограниченное количество не позволяет сделать каких-либо выводов, однако обращает на себя внимание тот факт, что подобный спектр культурных растений известен также на других греческих поселениях на Черном море в более ранних контекстах ( Pashkevich , 1997).

В заключение можно отметить, что во время исследовательских работ в 2004-2007 гг. удалось получить данные о ландшафте и строении берега между концом VII в. до н. э. и ранним средневековьем. Несмотря на то что исследованные слои рассматриваются не как культурно-пространственные единства, а как результат геологических процессов вследствие эрозии, они дают указания на поселенческую деятельность и топографические зоны. Отдельные разрывы определяются региональными почвообразованиями и эрозионными процессами.

Предварительные результаты

Поселение возникло в последней четверти VII в. до н. э., и жизнь на нем продолжалась, с небольшими перерывами, в античные времена, средневековье и вплоть до современности. Высказанное В. П. Копыловым мнение о том, что поселение в конце VI в. до н. э. было покинуто или разрушено, не подтверждается.

Также можно исключить до сих пор высказываемую версию о том, что керамика происходит с одного или нескольких кораблей. Против этого говорит как количество керамики, так и ее широкий хронологический диапазон.

Выяснилось, что над раскопом или севернее его должна была находиться терраса, заселенная уже с конца VII в. до н. э. С этой террасы уже вскоре после ее первого (?) использования обрушились глыбы, сползшие вниз, на место раскопа. Они могли отразить культурное развитие поселения, однако в настоящее время решить этот вопрос не представляется возможным. Вероятно, первая волна эрозионных процессов была вызвана человеческой деятельностью. Первые поселенцы могли использовать росший здесь лес для строительства домов и кораблей и тем самым способствовать началу обрушения глыб с края террасы. Эти слои использовались затем как дневная поверхность во время поселенческой деятельности, прежде чем они снова были перекрыты в результате эрозионных процессов.

Несмотря на то что до сих пор не обнаружены остатки зданий, которые, скорее всего, были полностью уничтожены в результате процессов эрозии, можно с уверенностью говорить о том, что место раскопа находилось не в центре поселения, а рядом с бывшей гаванью, вероятно поглощенной Азовским морем.

Исходя из анализа находок Таганрог должен быть отнесен к одному из ранних греческих поселений в Причерноморье. Во всяком случае, Таганрог должен был быть основан раньше, чем Березань. Об этом особенно наглядно свидетельствуют чаши с птицами ( Kerschner , 2006. S. 242, 243). Вероятно, поселенцы пришли из ионийского региона. Наряду с керамикой, относящейся к концу VII – VI в. до н. э. и представленной в основном восточно-греческими изделиями, об этом свидетельствует опубликованный Ю. Виноградовым фрагмент амфоры с текстом симпозиального тоста на ионийском диалекте ( Vinogradov , 1999; Виноградов , 1999).

Античное название Таганрога остается пока невыясненным. Большинство российских исследователей высказывают предположение, что здесь мы имеем дело с упоминаемыми Геродотом Кремнами. Но из его описаний следует лишь, что Кремны находились на Меотийском, т. е. Азовском, море. Однако неясно, где конкретно находилось данное поселение, поэтому вопрос о локализации Кремн остается спорным (см. Herodot 4, 20, 1; 4, 110, 2; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke , 2005. S. 275, прим. 6).

Нет детальной информации о внешнем виде поселения, однако можно судить о топографических зонах, таких как терраса, лежащая над местом раскопа, и гавань. Вероятно, место раскопа находилось на границе между ними. Как показывают результаты исследований на других памятниках Причерноморья, поселение сначала могло состоять из относительно простых землянок (о землянках как феномене в первую очередь раннегреческой поселенческой деятельности в понтийском регионе см.: Tsetskhladze, 2004; Petropoulos, 2005а; 2005b. Р. 15–45). На поселении Березань, вероятно возникшем позже Таганрога, эти землянки изучены сравнительно хорошо (Solovyov, 1999). Подобные постройки встречаются также и в западном Средиземноморье. Здесь следует вспомнить об эвбейском эмпории Питекусах (Ridgway, 1992; Buchner, 1994; De Juliis, 1996. P. 45–55; Mertens, 2006. S. 36–38) или поселениях в местности Антенизи и Инкороната у Метапонта (De Juliis, 1996. P. 118–120; Mertens, 2006. S. 46, 47). Эти ранние торговые центры имеют сходный характер. Они всегда располагались на стратегически важных путях сообщений, на острове (Пите-кусы) или в устьях рек. В случае с поселениями у Метапонта речь идет о Ба- зенто и Брадано, продвинутых далеко в глубь территории Базиликата. Истрия была заложена в устье Дуная, Березань – в устье Днепра и Днестра, Таганрог – в месте пересечения Дона, Миуса и Самбека. Находки греческих ваз в районе Таганрога фиксируются начиная с последней четверти VII в. до н. э. (cм.: Dally, Kopylov, Larenok, 2005). Примечательно, что уже в самом раннем слое 45, содержавшем керамику, найдены фрагменты греческих амфор, а также лепных сосудов, изготовленных в местных традициях. Подобные случаи зафиксированы также на Березани. И там были найдены многочисленные целые лепные сосуды вместе с греческой керамикой. Подобные примеры можно привести и из районов вне Причерноморья: основанию Метапонта на побережье южной Базиликаты (Лукания) предшествовали два поселения раннего железного века в местности Андризани и Инкороната (localita Andrisani e Incoronata). И в этих случаях поселения состояли из простых землянок. Здесь была найдена не только местная керамика, но и многочисленный греческий импорт. В местности Инкороната имеются, кроме того, свидетельства производства греческой керамики. Результаты раскопок указывают на то, что греки, видимо, сначала жили небольшими группами среди местного населения, прежде чем примерно в 640/30 гг. до н. э. старые поселения были снесены, а на их месте основана колония Метапонт. Это могло быть вызвано притоком большого количества поселенцев (Yntema, 2000; Stein-Holkeskamp, 2006). Подобная ситуация прослеживается и в Кампании. В самом раннем, вероятно, греческом торговом поселении Нижней Италии, Питекусах, производилась не только керамика, но и металл (Buchner, 1994). Некоторые признаки позволяют предполагать наличие мастерских и в Таганроге. В настоящее время проводятся археометрические исследования, одной из задач которых является выяснение вопроса производства в Таганроге керамики (первые лабораторные исследования проведены Х. Момзеном, Бонн). Типично расположение этих мастерских – как правило, на окраине или вне поселения. Это связывает Таганрог с другими ранними греческими торговыми поселениями. Существенное различие с вышеназванными эмпориями заключается в дальнейшем развитии: в то время как на месте или вблизи этих поселений после двух-трех поколений возникли настоящие города с прямоугольной уличной системой, агорами, монументальными святилищами и т. д.26, в Таганроге до сих пор не получено никаких свидетельств подобного развития. Это говорит о том, что Таганрог так и не развился выше статуса торгового опорного пункта. Вероятно, в отличие от перечисленных случаев в Средиземноморье, в дельту Дона никогда не переселялись большие группы населения из грекоязычного региона, которые смогли бы основать соответствующие поселения.

О хозяйственных интересах ранних поселенцев Таганрога можно пока судить лишь в общих чертах. Анализы двух палеоботанических проб VI в. до н. э. показали наличие в них древесного угля от листопадного дуба ( Quercus sp. )

и кустарника или дерева семейства розовых ( Rosaceae ) 27 . К этому семейству относятся среди прочих такие виды, как яблоня, груша ( Pyrus ), боярышник ( Crataegus ) и рябина ( Sorbus ), структура древесины которых очень сходная. Представители этого семейства встречаются в Причерноморье прежде всего в сухих лесах и лесостепи, не исключено, однако, что эта древесина принадлежала посаженному на этом месте фруктовому дереву из семейства розовых. Листопадных пород дуба в непосредственной близости от Таганрога, за исключением лежащих выше долин Дона, не встречается. В этих местах допустимо наличие дуба черешчатого ( Quercus robur ) 28 , кроме того, этот вид дуба встречается в восточноевропейской лесостепи севернее Волгограда. Древесину из лежащих в долинах лесов, а также из лесостепи, можно было легко сплавлять по Дону в Таганрог. К другим лесостепным районам с листопадным дубом в Северном Причерноморье относятся южная часть Крыма и Северное Предкавказье примерно до г. Краснодара (ср.: Walter , 1974; Rubner, Reinhold , 1953). Но также нельзя исключить, что этот вид дуба в то время произрастал в районе Таганрога. В таком случае легче объяснить, почему это дерево могло использоваться в качестве топлива, – сплавленная с большими затратами труда древесина вряд ли могла найти такое применение. Это предположение имеет определенную вероятность, поскольку установленные раскопками значительные эрозионные процессы начались, очевидно, только после прихода первых поселенцев.

Западнее Таганрога. Поселения и некрополи эпохи бронзы и раннего железа на полуострове Миусского лимана

Степные районы и дельта Дона, где был основан Таганрог, были заселены и хозяйственно осваивались непрерывно с эпохи неолита. Еще сегодня яркими свидетельствами длительного культурного развития в дельте Дона являются возникшие на ранних и средних этапах эпохи бронзы курганы, определяющие картину здешнего ландшафта. Плотная сеть поселений, часть которых только сезонно использовались полукочевыми группами населения, образовалась, вероятно, лишь в эпоху поздней бронзы. Наряду с мелкими поселениями в дельтах Дона и рек Миус (севернее Таганрога), Самбек (восточнее Таганрога), Мокрый Еланчик (северо-западнее Таганрога), и вблизи Чалтыря, к западу от Ростова-на-Дону, здесь имеются два обширных обнесенных стенами городища с домами - в Левенцовке и Каратаеве у Ростова-на-Дону, являющихся наиболее впечатляющими памятниками этого периода. В их окрестностях документированы погребения эпохи неолита, средней и поздней бронзы, а также скифского времени ( Братченко , 2006). Оба городища, для которых отмечены связи с Крымом и югом Украины, являются ярким подтверждением неоднородности групп на-

-

27 TAG-07-X-2495 (Bef. 129). Другая проба была взята из очага (документирован как слой 189).

-

28 Имеются данные о наличии твердой древесины на Днепре, а не на Дону, поэтому здесь речь идет о предположении.

селения в дельте Дона в эпоху поздней бронзы. Параллельно уплотнению сети населенных пунктов сооружались более крупные курганы - зримые свидетельства нового социального расслоения. По мнению российских исследователей, курганы возводились теперь не в низинах рек, как это было в эпоху средней бронзы, а на террасах над реками Дон и Миус. Эта поселенческая структура переживает в конце эпохи поздней бронзы распад - почти все поселения прекращают свое существование. О причинах этого явления, как и о дальнейшем культурном развитии дельты Дона в период перехода от поздней бронзы к раннему железу, т. е. к предскифскому времени, до сих пор известно мало. В российской науке выделены археологические культуры, различающиеся по форме могильных конструкций, погребальному ритуалу и формам погребального инвентаря. В эпоху средней и поздней бронзы в дельте Дона, как и на больших пространствах юга Украины и Северного Причерноморья, сформировалась срубная культура, существовавшая предположительно с начала II тыс. до н. э. до XIII–XII вв. до н. э. ( Parzinger , 2006. S. 439-441, 536; и др.). Ранние временные горизонты раннего железного века представлены черногоровскими и новочеркасскими группами памятников. Они датируются временем между XI/X и VII в. до н. э., считаются предскифскими культурами и частично этнически интерпретированы ( Parzinger , 2006). Некоторые исследователи рассматривают их как материальные свидетельства киммерийцев, которые перед скифами проникли в Северное Причерноморье, другие – ранних скифов. Часть исследователей исходят из того, что раннескифская культура на юге России существует на протяжении VII в. до н. э., однако решение вопроса, справедливо ли это уже для первой или лишь для второй половины VII в., зависит от датировки греческих импортов (к вопросу о дискуссии см.: Ibid., 2006. S. 705–708). Тем самым основание Таганрога и Березани в конце VII в. до н. э. попадает в промежуток времени, в который скифы могли проникать в районы севернее Черного моря.

Описанные выше изменения являются свидетельством существования различных социальных групп и меняющихся политических отношений. Цель проекта – на основе исследований Таганрога и его сельской округи проследить, как менялись границы различных населенных территорий от эпохи поздней бронзы до раннего железа. Как возникали или исчезали их границы по отношению к степи до основания и после основания Таганрога? Какую символическую картину маркируют курганы, расположенные в окрестностях Таганрога? Какие курганы целенаправленно использовались для впускных захоронений? Как менялся внешний вид курганов в связи с меняющейся поселенческой активностью на Миусском лимане начиная с эпохи поздней бронзы? Особое внимание следует уделить не только погребальным сооружениям и поселениям, но и путям сообщения. Исследования в Таганроге должны быть расширены до регионального уровня. Следует критически рассмотреть соотношение культурных групп, которые обобщенно локализуются в Северном Причерноморье, в свете базирующегося на фактах культурного и исторического развития дельты Дона. Пока же этого нет, как и критического обсуждения этнического определения соответствующих культурных групп (к проблематике этнического толкования археологических находок см.: Brather, 2004). Исследования в окрестностях Таганрога также имеют своей целью выяснить, как развивались они после основания этого поселения. Очевидно, что возникшее на рубеже VI–V вв. до н. э. в дельте Дона поселение Елизаветовка было одним из важных центров (Brašinski, Marčenko, 1984; Марченко, Житников, Копылов, 2000). Однако пока неясно, в каких отношениях находилось это поселение к Таганрогу и, кроме того, какие поселения возникли позднее, в V и IV вв. до н. э.

До сих пор высказывания относительно контактов между кочевниками и Таганрогом базируются в первую очередь на малочисленных находках греческой керамики в степных курганах в северной и северо-восточной частях дельты Дона. Курганные захоронения в дельте Дона, содержащие импортную греческую керамику, прослежены начиная с конца VII – первой половины VI в. до н. э. в некрополе у Ново-Александровки и Бушуйки у Азова, а также в Ха-прах между Недвиговкой и Ростовом-на-Дону29. Следует заметить, что греческие импорты – редкость в курганных погребениях второй половины VII–VI в. до н. э. в степях Северного Причерноморья. Возможно, здесь шла речь об отдельных подарках.

В 2006 г. было начато проведение масштабной археологической разведки на полуострове Миусского лимана, а также на лежащем к северу материке (см. цв. вклейку: рис. XVI)30. Она базируется на данных, полученных при разведках 1960-х гг., - списках памятников и схематических картах их расположения, которые послужили основой для новой локализации курганов и поселений при помощи GPS. Выяснилось, что этот регион, скорее всего, был заселен по меньшей мере начиная со времени средней бронзы. С опорой на полученные данные было решено провести целенаправленную геомагнитную и георадарную проспекцию выбранных поселений и погребений. В результате получены многообещающие результаты, которые послужат основанием для проведения дальнейших раскопок ( Stümpel , 2007; к вопросу об археологических исследованиях на полуострове см.: Исаков, Ларенок , 2007. С. 5-9). Их целью является получение не только уточненного представления о поселенческой деятельности на протяжении установленного хронологического промежутка между эпохами поздней бронзы и раннего железа, но и серии точных абсолютных дат. Археологические исследования 2007 г. проводились прежде всего на поселении на западной оконечности и на некрополе в юго-западной части полуострова. Расстояние между объектами составляло примерно 5 км ( Stumpel , 2007. S. 8-23).

К географии полуострова Миусского лимана. Миусский полуостров начинается непосредственно к западу от Таганрога. Западная граница города является одновременно восточным пунктом полуострова (рис. 1). Узкий, удлиненной формы полуостров протянулся с запада (Семеновская крепость) на восток (гавань Таганрога) приблизительно на 36 км, а с севера (Мало-Федоровка) на юг (Золотая Коса) - примерно на 12 км. Он отделяет Миусский лиман от северно- го побережья Азовского моря. Прибрежная часть Таганрогского залива является мелководьем. Вызванная преобладающими ветрами и течениями (Özdoğan, 2007) непрерывная трансформация местности заметна прежде всего по эрозии крутого берега. В особенности в юго-западной части берег имеет глубокие подмывы и трещины, что регулярно приводит к отрыву и сползанию больших земляных масс и влечет за собой потерю большого количества археологических свидетельств. Одновременно на юго-западной оконечности полуострова происходит периодическое его увеличение за счет намывания мелких плоских песчаных отмелей. Из-за плодородных черноземов и каштановых почв полуостров подвержен интенсивному сельскохозяйственному использованию, преимущественно здесь возделываются злаковые культуры и подсолнух. Современные поселения, возникшие в первой половине ХХ в., протянулись вдоль северо-западного и южного побережий. Сегодняшним центральным поселением является расположенная в северо-западной части ст. Лакедемоновка.

Поселение Левинсадовка. Геомагнитная разведка показала наличие здесь крупномасштабной концентрации круглых землянок, частично расположенных как соты, близко друг к другу (см. цв. вклейку: рис. XVII)31. Так как из-за сельскохозяйственного использования ареала было невозможно исследовать большие площади, работы летом 2007 г. проводились в западной части памятника, непосредственно у края обрыва. Здесь были заложены два шурфа, чтобы по возможности охватить самую западную часть поселения. Максимальная высота обрывистого берега в этом месте – 8 м. Показателен лессовый слой, мощностью примерно до 4 м. В целом для почвы характерны современная вспашка и сильное биологическое вмешательство.

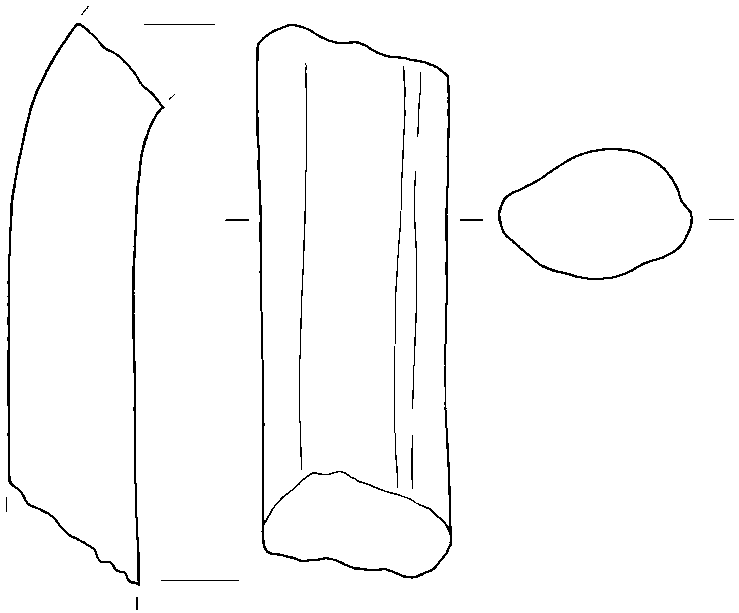

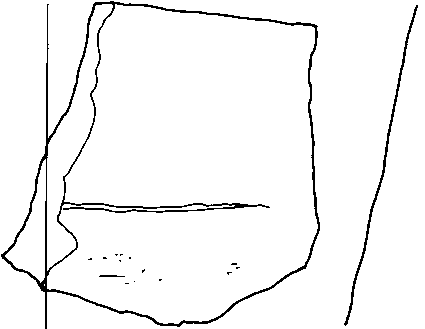

Во время осмотра побережья непосредственно перед обрывом, а также в сползших слоях и в зоне мелководья, были обнаружены многочисленные находки. Наряду с кремнем (в т. ч. отщепами) найдены, прежде всего, фрагменты керамики, в основном от лепных открытых сосудов из слабообожженной, сильно отощенной глины. Следует особо отметить фрагмент венчика лепного горшка (рис. 16, 1 ) из темно-коричневого с тонким отощителем теста; внутренняя и внешняя поверхности его заглажены, венчик отогнут. Наряду с использованным сырьем характерен также орнамент: горизонтальные ряды коротких насечек на переходе от горла к плечикам. Эти признаки встречаются на многочисленных лепных сосудах эпохи поздней и средней бронзы (ок. сер. II тыс. до н. э.), происходящих с памятников северного побережья Азовского моря, Кубани, а также Северного Кавказа32. Весь подъемный материал с исследованной

Рис. 16. Поселение Левинсадовка, подъемный материал.

Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих

1 – фрагмент венчика сосуда эпохи поздней бронзы, ок. сер. II тыс. до н. э. (LEV-07-315-11);

2, 3 – фрагменты амфор из Причерноморья (IV в. до н. э.) (LEV-07-P-11; LEV-07-315-VIII)

геофизическими методами поверхности - фрагменты лепной и гончарной керамики (преимущественно от горшков шаровидной формы и других открытых сосудов), фрагмент сита33, а также фрагмент пряслица34 - соответствует спектру ожидаемых на поселении находок ( Исаков, Ларенок , 2007. С. 12-16). Фрагментарное состояние данных находок не позволяет их датировать.

Резюмируя, можно сказать: шурфованная площадь, вероятно, использовалась периодически (сезонно?) начиная с эпохи бронзы и, видимо, соотносилась с выявленным в ходе геофизических исследований поселением. После прекращения поселенческой деятельности или после окончания периода использования поселения, оставленные на этом месте ямы подвергались различным эрозионным процессам. Дневные поверхности, заполненные ямы, а также скопления артефактов не выявлены.

Более подробную информацию относительно датировки и структуры поселения можно получить лишь в результате раскопок. Кроме того, необходимо обширное изучение имеющихся материалов, поскольку следующим вопросом является выяснение отношения этого поселения к погребальным находкам эпохи средней и поздней бронзы, которые в настоящее время документированы в западной части полуострова - у Ново-Лакедемоновки, Беглицкой и Лакедемо-новки ( Ильюков, Казакова , 1988. С. 25-50)35. Вероятно, в течение IV в. до н. э. жизнь на поселении возобновилась. На это указывают такие находки, как фрагменты ручек амфор (рис. 16, 2, 3 ).

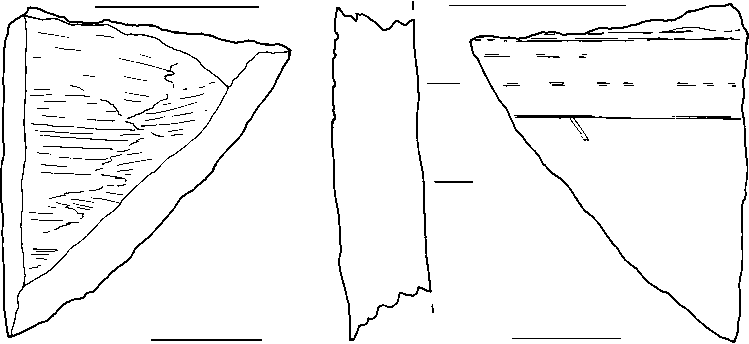

Беглицкий некрополь. Исследовательские работы проводились здесь в августе 2007 г. (при плодотворном сотрудничестве М. Бакушева, Ростов-на-Дону). В юго-западной части полуострова на побережье наблюдался такой же обрывистый берег (высота около 16 м), однако еще сильнее подверженный эрозии в результате воздействия открытого моря. Характерно, что в видимых в профиле у края обрыва слоях под горизонтом А залегал пакет слоев из лессовой глины. Первые раскопки здесь были произведены М. А. Миллером в 1927 г., в 1950 г. исследования возобновились и с перерывами продолжались до 2001 г. (Прохорова, 1993. С. 30; Исаков, Ларенок, 2007. С. 5-9). В основном это были спасательные раскопки, необходимость проведения которых была продиктована эрозионными процессами на побережье. В ходе этих раскопок документировано более 20 грунтовых и подкурганных погребений (в более чем 15 курганах в основном выявлены погребения в скорченной позе), которые на основании содержащегося в них инвентаря датируются V в. до н. э. – IX в. н. э. (Ильюков, Казакова, 1988; Прохорова, 1993. С. 30–39; 1994. С. 20–22. Табл. 4; 5; 1998. С. 33–36; 2002. С. 160 сл.; Исаков, Ларенок, 2007). Согласно современному уровню исследований, хронологический «центр тяжести» находится в промежутке между IV в. до н. э. и II в. н. э. В дальнейшем курганные погребения эпохи раннего железа были исследованы на полуострове в северо-западной части Миусского лимана у ст. Лакедемоновки (Ильюков, Казакова, 1988; Максименко, 1998. С. 185. Рис. 2). Наряду с раннегреческим опорным торговым пунктом возле Таганрога (см. выше) поселенческие слои эпохи раннего железа зафиксированы на поселе- ниях Михайловка, Золотая Коса и Ново-Золотовка на юге полуострова (находки из них хранятся в Археологическом музее Таганрога).

Геомагнитная разведка на Беглицком некрополе выявила наличие многих курганов (см. цв. вклейку: рис. XVIII). Так как вся площадь потревожена современной вспашкой и эрозией почвы, насыпи всех курганов были в значительной степени снесены и представляли собой видимые на поверхности невысокие плоские возвышения. Подъемный материал, найденный на самом некрополе и на побережье возле раскопа, – фрагменты человеческих костей, транспортных амфор и керамические бусины – можно интерпретировать как остатки разрушенных погребений (место находки 1, комплексы 1 и 142). Кроме того, в обрыве берега (рис. 17) собраны сосуды и округлые бусины из непрозрачного стекла и керамики, являющиеся также остатками инвентаря из разрушенных погребений (место находки 2, комплекс 10)36. Наряду с фрагментом человеческого зуба был найден инвентарь, среди которого выделяется кувшин из хорошо отмученного красного теста с высокой ленточной ручкой, покрытый коричнево-красным ангобом (см. цв. вклейку: рис. XIX, 1 ). Вероятно, этот кувшин происходит из пока неизвестной понтийской мастерской и может быть датирован примерно серединой II в. н. э. (группа форм Кюнельт К- 6)37. Все найденные сосуды представляли собой шаровидные лепные горшки из плохо обожженного светло-коричневого или серого теста с грубым отощением. На стенке шаровидного, сохранившегося во фрагментах, сосуда из серой глины была изображена вертикально расположенная прочерченная стрелка с направленным вверх треугольным наконечником (рис. XIX, 2 ). Подобные прочерченные символические знаки известны на многочисленных различной формы38 сосудах скифского времени. Кроме того, были найдены трехлопастные бронзовые наконечники стрел с не-

Рис. 17. Обрывистый берег, лежащий ниже некрополя Беглицкий с остатками разрушенного погребения. Фото Р. Аттулы сомкнутой втулкой (рис. XIX, 3)39 и два простых браслета из бронзовой проволоки40. Также обнаружены многочисленные круглые бусины из обожженной светло-коричневой глины с голубовато-белыми круглыми вставками (рис. XIX, 4). Возможно, это имитация стеклянных бус41. Подобные находки широко распространены в северо-восточном понтийском и меотском регионах, имеют широкий хронологический диапазон (вплоть до позднесарматского времени) и поэтому не могут быть использованы в качестве датирующего материала для разрушенных погребений.

На самом некрополе раскопаны три непотревоженных погребения. Речь идет о единичных, находившихся между курганами, погребениях с захоронениями на спине. В одном из них была захоронена женщина (могила 15), в другом – пожилой мужчина (могила 16). Кости как первого, так и второго погребений лежали в анатомическом порядке. В худшей сохранности находился ребенок 1 (могила 9). Все три погребенных были ориентированы головой на ЗСЗ и не имели сопроводительного инвентаря. Вероятно, они относились к небольшому могильнику. Датировка этих погребений должна быть получена с помощью радиоуглеродного анализа, а данные относительно возраста и генетического родства индивидуумов - в результате антропологических и генетических исследований.

В заключение можно сказать, что на некрополе находились единичные грунтовые захоронения, а также маленькие могильники, расположенные между курганами. По результатам раскопок пока нельзя определить, были ли обе формы погребальных сооружений одновременны или относятся к различному времени, а также к какой культуре принадлежат погребенные (к вопросу этнического отнесения памятников скифского времени см.: Максименко , 2004). Об остатках разрушенного погребения (место находки 2, могила 10), нельзя сказать, было ли оно грунтовым или подкурганным.

Заключение

Исследования ясно показали, что поселение Елизаветовка было не единственным в дельте Дона. Вероятнее всего, в течение IV в. до н. э. возникла, по крайней мере на полуострове Миуского лимана, сеть поселений (см. неком-ментированные карты Брашинского и Марченко: Brašinski, Marčenko , 1984. S. 14ff. Abb. 1; Марченко, Житников, Копылов , 2000. С. 33. Рис. 1). В отличие от Беглицкого некрополя, рядом с поселением Левинсадовка не обнаружено видимых на поверхности курганов. Это может означать, что здесь проживали различные группы населения или что некрополь Беглицкий был центральным местом захоронения для многих, порой далеко лежащих друг от друга, поселений (остатки поселений в Беглицком до сих пор не обнаружены). Спектр греческих импортов из этих двух мест раскопок указывает на связи с Боспорским царством и Причерноморьем. Однако найденные в Таганроге и датируемые преимущественно концом VII-VI в. до н. э. импорты указывают на связи с ионийским побережьем.

* * *

Авторы исследовательского проекта благодарят за постоянную помощь бывшего президента Германского археологического института Г. Парцингера (Берлин), а также бывших руководителей раскопок в Танаисе Б. Бёттгера (Берлин) и Й. Форнасье (Берлин). Особая благодарность Управлению земельного кадастра и Археологическому музею г. Таганрога, а также сотрудницам и сотрудникам Ф. Бёккер (Кёльн, Берлин), П. Грунвальд (Берлин), С. Хуи (Берлин),

У. Капп (Берлин), Б. Шифер (Галле), Н. Ульрих (Берлин) и другим участникам работ. За перевод текста с немецкого на русский благодарим Иду Наглер (Берлин).

Список литературы Греки на Дону: результаты германо-российских раскопок в Таганроге и его окрестностях (экспедиции 2004-2007гг.)

- Борисфен -Березань: Начало античной эпохи в северном Причерноморье: Каталог выставки в ГЭ. сПб., 2005.

- Братченко С. Н., 2006. Левенцовская крепость: Памятник культуры бронзового века//Матерiали та дослiдження з археологiї схiдної України. Луганськ.

- Виноградов Ю. Г., 1999. Остракон с Таганрогского поселения//ВДИ. № 229 (4).

- Драчук В. С., 1975. системы знаков северного Причерноморья. Киев.

- Зайцев Ю. П., 2003. Неаполь скифский II в. до н. э. -III в. н. э. Симферополь.

- Ильюков Л. С., Казакова Л. М., 1988. Курганы Миусского полуострова. Ростов.

- Исаков А. Л., Ларенок П. А., 2007. Отчет о проведении археологической разведки Левинсадовского поселения в Неклиновскомрайоне Ростовской области. Ростов-на-Дону.

- Колтухов С. Г., 2004. Варварские поселения классического и раннеэллинистического времени в Восточном и Юго-Восточном Крыму//Древности Боспора. № 7. М.

- Копылов В. П., 1991. Первая греческая колония в Приазовье//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1990 г. Азов. Вып. 10.

- Копылов В. П., 1999. Таганрогское поселение в системе раннегреческих колоний северного Причерноморья//ВДИ. № 4.

- Копылов В. П., Ларенок П. А., 1994. Таганрогское поселение. Ростов-на-Дону.

- Ларенок П. А., 2007. Курганы у донских переправ. Ростов-на-Дону.

- Максименко В. Е., 1998. сарматы на Дону//Донские Древности. Вып. 6. Азов.

- Максименко В. Е., 2004. Проблемы этнической интерпретации нижнедонских памятников скифской эпохи//ВДИ. № 304 (3).

- Марченко К. К., Житников В. Г., Копылов В. П., 2000. Поселение Елизаветовка на Дону//Pontus Septentrionalis. II. Tanais 2. М.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология: Каталог-определитель. М.; Саратов.

- Нидзельницкая Л. Ю., 2001. Раннесредневековая амфора из Танаиса//Донская археология. № 1-2.