Гробница № 1517-1522 некрополя Херсонеса Таврического

Автор: Стоянов Р.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена материалам могилы 1517-1522 гг. В некрополе Херсонеса Таврического, обнаруженном в 1903 году у южных ворот города (рис.1). Гробница содержала останки шести захоронений кремации, помещенных в глиняные урны (три из них не сохранились), помещенные в прямоугольную конструкцию, покрытую каменными плитами. Гробница была разграблена в древности. Самый ранний из сохранившихся сосудов - гидрия 1518 (5 в. До н.э.), вероятно, восточно-греческого происхождения (рис.2). Место захоронения в нем датируется в широком хронологическом диапазоне - в середине 5 - начале 4 вв. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Краснозначный кратер 1517, сделанный в начале 4-го века. До н.э. осаждался в могиле не раньше второй половины столетия (рис.3). По-видимому, к тому же периоду следует относить погребение в урне 1519 (рис. 2, 6). Таким образом, анализ сохранившихся захоронений предполагает период со второй половины 5-й - третьей четверти IV вв. BC как дата захоронения.

Некрополь, гробница, погребальная урна, гидрия, кратер, краснофигурная техника

Короткий адрес: https://sciup.org/14328451

IDR: 14328451

Текст научной статьи Гробница № 1517-1522 некрополя Херсонеса Таврического

Во время раскопок южного участка оборонительных стен Херсонеса Таврического, проводившихся в 1903 г. под руководством члена Императорской археологической комиссии К. К. Косцюшко-Валюжинича, была открыта плитовая гробница. В соответствии с последовательной системой нумерации погребений херсонесского некрополя, она получила номера 1517–1522, соответствовавшие количеству найденных в ней урн1. Общее описание ком- плекса было представлено в отчете за 1903 г. (Косцюшко-Валюжинич, 1903. Л. 214–216; 1905. С. 104–109; 1906. С. 37–43). В этой статье мне хотелось бы по прошествии более чем столетия после открытия гробницы 1517–1522 вернуться к оставшимся до конца не разрешенными вопросам, касающимся этого комплекса, выявить круг аналогий погребальной конструкции, уточнить описания и датировки отдельных сосудов и на основании этого установить время сооружения и использования гробницы, а также постараться охарактеризовать место этого комплекса в структуре городского некрополя Херсонеса.

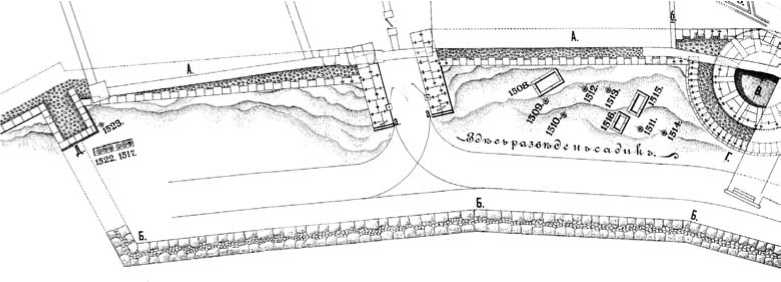

Гробница 1517–1522 была открыта в периболе возле южных городских ворот и башни XII, на расстоянии 1,45 м от куртины 14 южного участка оборонительных стен (рис. 1, 1522; 1517) 2 . Эти ворота, расположенные в куртине 14 между башнями XII и XIII, были одними из трех южных городских ворот, открытых во время раскопок 1903–1904 гг. ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. Табл. II, Ж ; III, Е ). Исходя из их планировки, Гриневич считал, что они, как и башня XII, были построены в тот же период, что и ворота возле куртины 16 – около середины – второй половины IV в. до н. э. ( Гриневич , 1959а. С. 85, 86).

Погребальная конструкция состояла из прямоугольной ямы длиной 5 м, шириной 0,45 м и глубиной 0,55 м, ориентированной по линии СЗ–ЮВ и перекрытой известняковыми плитами. Перекрытие было практически полностью разрушено (от него сохранилась только одна сдвинутая известняковая плита размерами 2,32 × 0,75 × 0,74 м), что, вместе с разбитыми урнами, указывало на ограбление этой могилы в древности. Возможно, это произошло во время нивелировки участка при строительстве протейхизмы не ранее чем в начале IV в. или при сооружении башни XII в V в. ( Там же. С. 85, 113). Единственное, очевидно условное, изображение этой могилы имеется на плане участка раскопок 1903 г., выполненном М. И. Скубетовым ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. Табл. III. Рис. 1). Аналогией этому комплексу в херсонесском некрополе является подстенный склеп 1012, также содержавший шесть захоронений праха в урнах и одно, вероятно, в деревянном ларце3. Как и гробница, склеп был расположен возле городских ворот.

Кроме интересующей нас гробницы, на участке перибола напротив куртины 14 были открыты еще 10 могил (рис. 1, 1508–1516, 1523 ). Все они, за исключением одной (1523), располагались к северо-западу от западного пилона городских ворот. Таким образом, между восточным пилоном и гробницей 1517–1522 было пустое пространство протяженностью около 25 м, ясно видное на плане участка ( Там же . Табл. III). Отсутствие здесь захоронений может быть объяснено тем, что они были полностью уничтожены во время перестроек стены и строительства протейхизмы. Нельзя исключать и того, что могилы попросту не были обнаружены во время раскопок 1903 г., поскольку в отчете нет указаний на то, что вся площадь перибола была исследована до материковой скалы. Продолжение исследования этого интереснейшего участка некрополя вдоль стен было невозможным, поскольку к западу от него располагались сооружения, принадлежавшие Военному ведомству, а территорию к востоку занимало здание монастырской гостиницы.

Рис. 1. Участок раскопок 1903 г.

А – куртина 14; Б – протейхизма; Д – башня XII; В, Г – башня XII; 1508–1523 – номера погребений (по чертежу М. И. Скубетова: НА ИИМК РАН, РА ф. 1. 1903. Д. 12. Л. 343).

Все погребения, открытые здесь в 1903 г., были совершены по обряду кремации с последующим захоронением праха в урнах. В трех случаях урны были поставлены в прямоугольные плитовые ящики, в остальных – в грунтовые ямы. Материалов для датировки этих погребений крайне мало. Косцюшко-Валюжи-нич не шифровал и не паспортизировал находки. Более или менее подробные описания предметов в описях находок обычно дублировались в текстах отчетов. К сожалению, обязательная практика фото- или графической фиксации находок отсутствовала. Поэтому в отчете за 1903 г. кроме фотографий трех урн из гробницы 1517–1522 было приведено только одно изображение терракотовой статуэтки эрота на лошади из могилы 1516, которую Г. Д. Белов отнес к продукции Мирины II в. до н. э. ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. Рис. 46; Белов , 1970. Кат. 118. С. 76. Табл. 16, 1 ). Среди находок из другого погребения была указана монета, вероятно относившаяся к римскому времени ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. № 1508). Во всех остальных случаях описания недостаточны для уверенной хронологической атрибуции находок. В слое были найдены светильники, фрагменты терракот, бальзамарии, амфориски, а также керамический акротерий и основание под прямоугольную надгробную стелу с углублением для установки антропоморфного надгробия на лицевой стороне ( Там же . С. 108; Косцюшко-Валюжинич , 1906. С. 42, 43). Вероятно, этот участок некрополя непрерывно использовался вплоть до римского времени. Гробница 1517–1522, по всей видимости, принадлежала к раннему пласту захоронений, как, вероятно, и могила 1509, содержавшая светлоглиняную урну высотой 37 см, которая была отнесена Косцюшко-Валюжиничем к «древнегреческой эпохе», и захоронение 1523 с урной аналогичного описания, отнесенной к «античной эпохе» ( Там же . С. 105, 107). Нам остается лишь предполагать, как могли выглядеть наземные части погребальных конструкций доримского времени. К сожалению, все надмогильные конструкции этого и других ранних участков херсонесского некрополя были разобраны еще в древности. Практика вторичного использования частей погребальных конструкций была широко распространена в Херсонесе ( Стоянов , 2002. С. 159, 160; Буйских , 2005а. С. 147, 148; 2005б. С. 47–57).

Перейдем к рассмотрению сосудов, происходящих из этого комплекса. Как отмечалось выше, в гробнице было найдено шесть урн – три целых (1517–1519) и три разбитых (1520–1522). Традиция использования урн в качестве вместилищ праха, типичная для древнегреческого погребального обряда, широко практиковалась в Херсонесе. Для этого служили как специально изготовленные, так и вторично использовавшиеся сосуды ( Стоянов , 2004. С. 10). В нашем случае в качестве урн были использованы по меньшей мере два столовых сосуда – кратер и расписная гидрия. Это же нельзя исключить относительно второй целой гид-рии (1519), имевшей довольно необычную форму. К сожалению, ничего нельзя сказать о трех фрагментированных сосудах, сведения о которых ограничиваются только упоминанием в отчете.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что один из трех сосудов (1517) был закрыт, судя по описанию, буролаковой миской или (в другом месте) чернолаковой чашкой диаметром 17 см и высотой 6 см ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. С. 106; 1906. С. 38, 39). Поскольку фотографии или рисунка этой находки сделано не было, она оказалось затерянной среди массы других находок, происходящих из раскопок тех лет. Тем не менее в данном случае важно само наличие крышки, которое позволяет предположить, что кратер остался не тронутым грабителями. Это же, вероятно, относится и к двум другим уцелевшим урнам. В отчете указывалось, что внутри каждой них находился прах. Если бы грабители добрались до этих урн, то в поисках драгоценностей, скорее всего, разбили бы их, так же как три другие урны, или, по крайней мере, вытряхнули бы их содержимое. Неизвестно, что помешало грабителям добраться до трех уцелевших урн. Возможно, спешка или иные обстоятельства, благодаря которым до нас дошли эти уникальные сосуды.

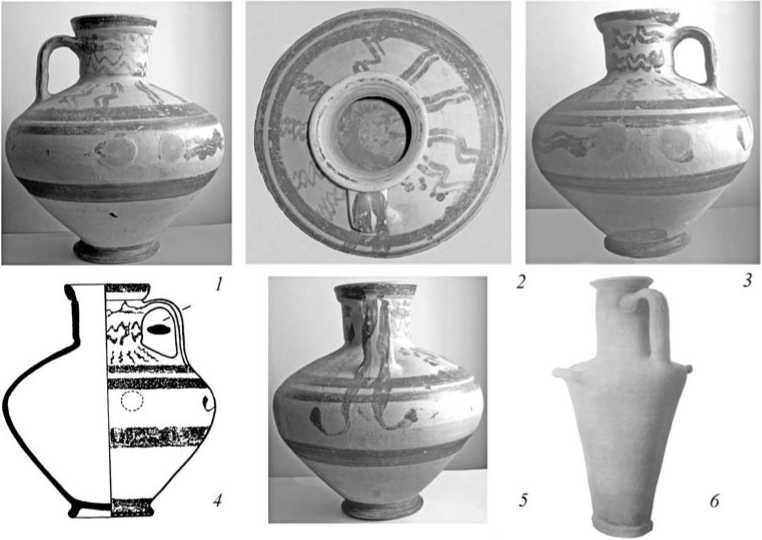

Относительно расписной гидрии 1518 в отчете сказано, что это был красноглиняный одноручный сосуд, украшенный небрежно выполненным водяной краской орнаментом белого цвета. Урна не была закрыта и содержала только пережженные кости ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. С. 107. Рис. 47; 1906. С. 38. Рис. 58). Полвека спустя Гриневич интерпретировал этот сосуд как ионийский импорт конца V в. до н. э. ( Гриневич , 1959б. С. 118, 119). Еще одна публикация гидрии принадлежит М. И. Золотареву, который датировал ее концом VI в. до н. э. ( Золотарев , 1993. Кат. 5. С. 29, 30)

Вероятно, в момент открытия поверхность гидрии была сильно заизвесткована. Белый налет был принят Косцюшко-Валюжиничем за следы краски. В этом же состоянии видел сосуд Гриневич, также считавший, что гидрия была покрыта белой краской, а красный цвет орнамента, различимого только на горле и тулове, обусловлен тем, что эти части сосуда были оставлены в цвете глины ( Гриневич , 1959б. С. 119). На самом деле никакого белого покрытия не было. Орнаментация урны была выполнена лаком бурого цвета, нанесенным на ангоб (ср.: Белов , 1945. С. 141. Примеч. 2). Неверно был определен и тип сосуда, который является не кувшином, а гидрией, поскольку изначально имел две горизонтальные ручки, следы от которых в верхней части тулова, вероятно скрытые под слоем известкового налета, остались не замеченными исследователями.

В настоящее время гидрия хранится в археологической коллекции Национального заповедника «Херсонес Таврический» (рис. 2, 1–5 )4. Это невысокий сосуд на массивном коническом поддоне, с округлым, как бы приплюснутым яйцевидным туловом, коротким горлом с рельефным выступом в нижней части и массивным лентовидным, слегка отогнутым венцом, с овальной в сечении вертикальной ручкой. Горизонтальные ручки утрачены. По венцу и тулову гидрия украшена горизонтальными поясами бурого лака. На горле и между ручками небрежно нанесен орнамент в виде волны из двух линий. Лучи из таких же парных вертикальных линий нанесены на плечи сосуда. Верхняя часть овальной в сечении ручки украшена двумя горизонтальными линиями, вероятно имитирующими ленты, которые продолжаются на тулове и оканчиваются завитками.

Гидрии подобной формы относятся к довольно редкому типу, хронология которого разработана слабо5. Из раскопок западного булевтерия Милета происходят обломки сосудов этого типа, найденные в контексте, который позволил датировать один из них концом VI, а два других – V в. до н. э. ( Voigtänder , 1982. S. 43. Fußnote 32, 33. Abb. 11, 62, 63 ). Близкие по форме гидрии, возможно являвшиеся местной продукцией, были найдены в некрополе Клазомен, в комплексах второй половины VI – V в. до н. э.6 Серия из 44 целых и фрагментированных гидрий, найденных в колодце S – АВ, расположенном на территории агоры Эфеса, также широко датируется в пределах V в. до н. э. Несмотря на близость общей схемы орнаментации, ни один из них не был украшен лучевидным волновым орнаментом на плечах. Автор публикации отметила, что подобные сосуды могли одновременно производиться в нескольких центрах Восточного Средиземноморья ( Trinkl , 2006. S. 87– 89. Taf. 6, 31 ). Несколько гидрий этого типа были найдены в комплексах афинской агоры около 520–490 гг. до н. э. Издатели предположили, что подобные гидрии служили вместилищами для вина, и отнесли их к продукции восточногреческих островных центров ( Sparkes, Tallcot , 1970. № 1579–1580. P. 200). Таким образом, круг аналогий позволяет датировать херсонесскую гидрию в пределах V в. до н. э. Следует принимать во внимание и факт вероятного использования этого сосуда в течение какого-то времени, на что указывает отсутствие горизонтальных ручек, утраченных, cудя по всему, еще до попадания в могилу.

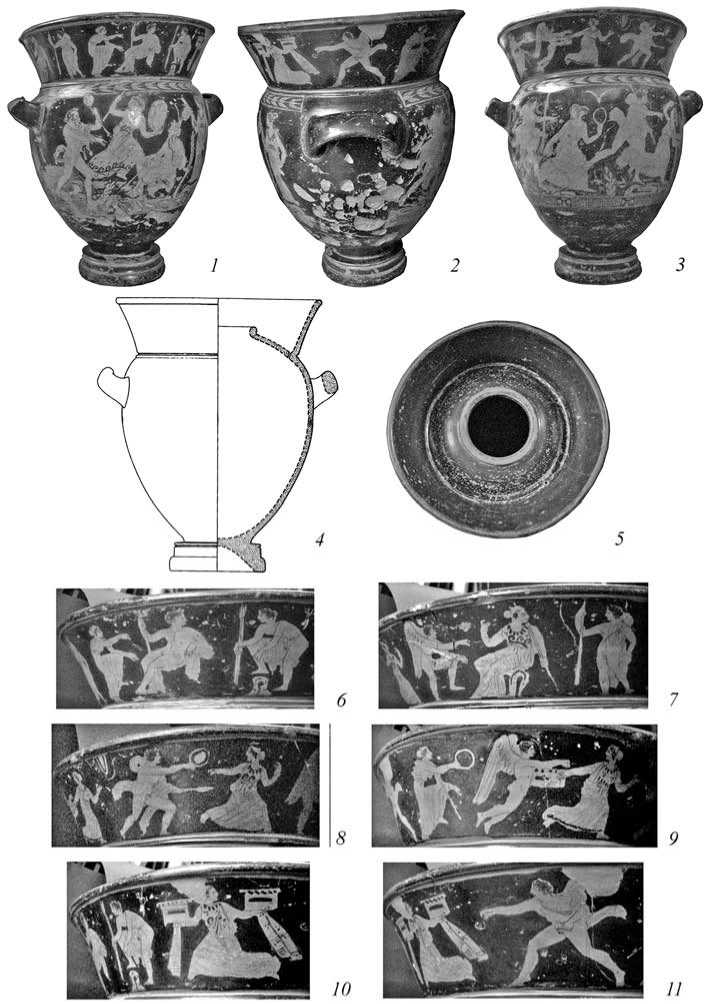

Наиболее известной находкой из гробницы стал краснофигурный оксибаф (όξύβαφον, bell-krater of Falaieff type), получивший номер 1517 (рис. 3, 1–5 ). Кратер сильно пострадал от сырости. Лак местами отслоился, вся нижняя часть тулова была покрыта известковыми наростами ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. С. 106, 107. Табл. VII; 1906. С. 39. Рис. 55; 56). Оксибафу были посвящены две публикации, содержавшие подробные описания его формы и росписи ( Белов , 1945; Гриневич , 1959б). Однако непосредственное изучение сосуда позволило

Рис. 2

1–5 – гидрия 1518 (4 – по М. И. Золотареву: 9, табл. II), 6 – гидрия 1519 (фото по: НА ИИМК РАН, РА ф. 1. 1903. Д. 12. Л. 271)

выявить ошибочные интерпретации и детали, оставленные без внимания предыдущими исследователями7 .

Оксибаф представляет собой массивный, довольно высокий сосуд (рис. 3)8. Подставка полая внутри, состоит из валика, над которым расположен плоский пояс, окантованный неглубоким желобком. Над поясом находится горизонтальная полочка высотой 1,7 см. Корпус яйцевидной формы, отделен от венца рельефным поясом с узким желобком. Венец высокий, плавно отогнут наружу, оканчивается небольшим валиком. Массивные горизонтальные, овальные в сечении, слегка приподнятые П-образные ручки расположены в верхней части тулова. Внутренняя часть имеет сферическое перекрытие с центральным отверстием, края которого обозначены вертикальным бортиком. Возле стенок венца в перекрытии просверлены четыре сквозных отверстия, расположенные крестообразно. На поверхности сосуда имеются многочисленные сколы (до 4 см в диаметре), трещины и царапины. На венце три большие выбоины и две трещины, на ножке потертости.

Рис. 3

1–5 – кратер 1517 (4 – по S. Drougou: 21, abb. 6); 6–11 – детали росписи венца

Роспись кратера, выполненная в краснофигурной технике, состоит из двух многофигурных композиций (рис. 3, 1 – 3 ). Контуры изображений на тулове и венце были предварительно прочерчены. Границы фигур местами неровные, из-за чего весь рисунок, особенно композиции на венце, производит впечатление некоторой небрежности, которое усиливают образовавшиеся под воздействием сырости вспучивания верхнего слоя глины, совпадающие с контурами некоторых изображений. Нижняя композиция отделена от верхней растительным орнаментом из трилистников, окаймляющим верхнюю часть тулова с разрывами над ручками. Нижняя граница рисунка на тулове обозначена поясом меандра с вставками в виде квадратов шахматного орнамента. Из этого пояса как бы вырастают вертикальные растительные побеги и переданные волнистыми линиями выступы над меандром. Места прилепов ручек украшены линиями ионийского киматия.

Сцены, изображенные на кратере, связаны с дионисийским культом. На ту-лове изображено 8 персонажей. Центром композиции является сидящий Дионис в плющевом венке и хитоне, свободно спадающие складки которого полу-обнажают его фигуру (рис. 3, 1 ). Левой рукой он облокотился на невидимую опору, кистью придерживая какой-то предмет, возможно тимпан, лежащая на колене правая рука придерживает тирс, увенчанный шишкой пинии. Его голова повернута к менаде, отскакивающей от силена. Развернутая в три четверти фигура менады изображена в стремительном движении, которое подчеркивается наклоном тела с упором на правую ногу, как бы в стремительном прыжке, ее голова с развевающимися волосами повернута в сторону приближающегося сзади сатира. Менада одета в длинный, богато украшенный дорический хитон, складки которого подчеркивают стремительность ее движений. Зажатым в правой руке тирсом она замахивается на преследователя, в левой – тимпан. Движения сатира изображены не столь стремительными, он как бы широко шагает, уравновешивая общий темп композиции. Это впечатление усиливает короткий плащ из шкуры, свободно свисающий с его плеч. Тирсом, зажатым в поднятой левой руке, он защищается от менады, а правой пытается схватить ее за край хитона. За спиной Диониса стоит другая менада, держащая двумя руками тирс. Она одета в длинный, богато декорированный хитон, складки которого, плавно облегающие тело, подчеркивают грацию ее фигуры. Менада стоит вполоборота, правая нога слегка согнута, голова немного наклонена, взгляд устремлен в сторону сатира.

С другой стороны изображены четыре фигуры, движущиеся в одну сторону и в одном ритме, что подчеркивается схожими позами (ср.: Белов, 1945. С. 143). Пары состоят из бегущих менад в длинных дорических хитонах и преследующих их обнаженных юношей с петасами за плечами и плащами, намотанными на левую руку (рис. 3, 3). Темп движения передан посредством наклона фигур, опирающихся на левую ногу, с занесенной в беге правой ногой, а также развевающихся складок хитонов и плащей. Крайняя слева менада оглядывается назад, в сторону преследователя, от которого пытается защититься поднятой вверх правой рукой, держа в левой руке шкатулку, с которой свешивается край ленты. Левой рукой юноша придерживает лежащий на плече тирс, а правой пытается схватить менаду. Вторая менада держит в левой руке овальный предмет не- понятного предназначения, над которым изображена фигура в виде сдвоенных четвертей овалов9, правая рука кокетливо опущена вниз. Она как бы защищается от преследователя, обратив в его сторону улыбающееся лицо. Ее прическа скреплена повязкой, в ушах серьги с округлыми щитками. Правая рука преследующего юноши вытянута в сторону плеча менады, левая сжимает тирс10 .

На венце изображено 13 фигур, нанесенных той же рукой, что и рисунок на тулове (рис. 3, 6 – 11 ). Центром композиции, расположенной над группой с Дионисом, является сидящий обнаженный юноша, возможно также Дионис (рис. 3, 6 ). В приподнятой правой руке он держит тирс, левой облокотился на край лежащего под ним плаща. Его голова повернута в сторону другого юноши, который наклонился к нему, опираясь на стоящую на выступе правую ногу, на которой лежит плащ. Правая рука опущена вниз, в левой зажат тирс. С другой стороны от сидящего изображена одетая в длинный хитон девушка, также наклонившаяся к нему. Она опирается на левую ногу и протягивает к юноше обе руки. За ее спиной изображена следующая группа из трех фигур, в центре которой – сидящая на выступе менада, одетая в длинный расшитый хитон (рис. 3, 7 ). Ее согнутая в локте правая рука поднята вверх, левая – придерживает тирс, лежащий на плече. Голова менады повернута в сторону стоящего напротив и обращающегося к ней юноши в плаще с петасом за плечами. Его левая рука придерживает край плаща, а в правой он сжимает тирс. С другой стороны от менады стоит наклонившийся к ней, опирающийся на согнутую левую ногу эрот. Его левая рука лежит на колене, а правая протянута к менаде.

Следующая пара, расположенная над частью тулова, на которой изображены менады и юноши, состоит из бегущей девушки в длинном расшитом хитоне, оглядывающейся на следующего за ней юношу (рис. 3, 8 ). Ее левая рука согнута в локте и поднята вверх, а правая протянута в сторону юноши, как будто она пытается схватить круглый овальный предмет (возможно, зеркало, венок или чашу), зажатый в протянутой к ней правой руке юноши. В обмотанной плащом левой руке юноша держит тирс. В верхней части фриза за его спиной изображен полуовальный выступ. Далее следует бегущая девушка, верхняя часть корпуса которой повернута в сторону летящего за ней эрота с шкатулкой в руках (рис. 3, 9 ). Она одета в длинный дорический хитон, ее правая рука протянута к шкатулке. За спиной эрота изображена девушка, повернувшаяся лицом к нему. В правой руке она держит округлый предмет, а левой, лежащей на согнутой, стоящей на выступе ноге, придерживает на плече тирс. За ней изображена бегущая пара, которая движется в сторону, противоположную направлению предыдущих фигур (рис. 3, 9 – 11 ). Стремительный ритм бега подчеркивается позами фигур, которые как будто бы летят в развевающихся одеждах. Девушка одета в длинный расшитый хитон, в каждой руке она держит по шкатулке со свисающими расшитыми лентами. Обнаженный юноша протягивает к ней руки, как бы пытаясь схватить край ленты.

Форма сосуда является довольно редкой. Роспись имеет черты, характерные для мастеров конца V – начала IV в. Первоначально сосуд датировался рубежом V–IV вв. до н. э. ( Белов , 1945. С. 145). Впоследствии эта датировка была уточнена. На основе анализа формы и росписи оксибафа время его производства было отнесено к началу IV в. ( Гриневич , 1959б. С. 118; Drougou , 1979. S. 271–273). При этом, судя по очевидным признакам использования, сосуд в гробницу попал еще позже.

Следующая урна, изображение которой приведено в отчете, – это гидрия довольно необычной формы (рис. 2, 6 ). Она описана так: «1519. Урна светлоглиняная, 0,38 м выш. и 0,55 м наиб. окружности, с узким горлом, как у амфор, в 0,12 м выш. и 0,75 м диам., с одной большой и двумя малыми ручками. Внутри найдены также одни жженные кости» ( Косцюшко-Валюжинич , 1905. С. 107). К сожалению, обнаружить гидрию в фондах херсонесского музея не удалось. Гриневич заметил, что этот сосуд представляет собой как бы механическое соединение амфоры с гидрией. На основании схожести частей гидрии с амфора-ми11 он предположил, что она относится ко второй половине V – IV в. ( Гриневич , 1959б. С. 119. Примеч. 5). Форма гидрии действительно имеет некоторое сходство с фасосскими амфорами конического-биконического типа и гераклейскими амфорами конического типа, производившимися во второй четверти IV в. ( Монахов , 2003. Табл. 43, 5, 6 . С. 92-94). При отсутствии других возможностей для датировки, можно, с понятными оговорками, предположить, что данная гидрия относится к этому времени.

Таким образом, анализ материалов, относящихся к гробнице 1517–1522, позволил установить, что это захоронение было открыто на участке городского некрополя, располагавшемся за оборонительными стенами, у дороги, ведущей в город. Гробница могла принадлежать членам одной семьи, сословия или социальной группы. Наиболее ранним из найденных в могиле сосудов является гидрия 1518, изготовленная в V в., вероятно, в одном из восточногреческих центров. Отсутствие ручек позволяет предполагать, что сосуд какое-то время до попадания в могилу должен был использоваться. Это, в свою очередь, позволяет с понятными оговорками предполагать совершение захоронения в этой гидрии в широких хронологических рамках середины V – начала IV в. до н. э. Краснофигурный кратер 1517, изготовленный в начале IV в. до н. э., вероятно, попал в гробницу не ранее середины или даже второй половины этого столетия. К этому же времени, по всей видимости, следует относить совершение захоронения в урне 1519. Исходя из этого, наиболее вероятным временем использования гробницы следует считать вторую половину V – середину IV в. до н. э.

Список литературы Гробница № 1517-1522 некрополя Херсонеса Таврического

- Белов Г. Д., 1945. Краснофигурный кратер из Херсонеса // ТОАМ. T. I. Белов Г. Д., 1970. Терракоты из Херсонеса // САИ. Вып. Г1-11.

- Бертье-Делагард А. Л., 1907. О Херсонесе//ИАК. Вып. XXI.

- Буйских А. В., 2005а. До питання про надмогильш пам'ятники некрополю Херсонеса Таврiйського IV-III ст. до н. е.//Археологiя. № 1.

- Буйских А. В., 2005б. К хронологии и атрибуции сооружений у юго-восточных ворот Херсонеса Таврического//БИ. Вып. IX.

- Гриневич К. Э., 1926. Подстенный склеп 1012 и ворота Херсонеса, открытые в 1899 году//ХСб. Вып. I.

- Гриневич К. Э., 1959а. Стены Херсонеса Таврического. Ч. III//Хсб. Вып. V.

- Гриневич К. Э., 1959б. Аттический краснофигурный оксибаф № 1517 из Херсонеса, как датиро-вочный термин для древнегреческой оборонительной стены//Хсб. Вып. V.

- Золотарев М. И., 1993. Херсонесская архаика. Севастополь.

- Косцюшко-Валюжинич К. К., 1891. Раскопки 1891 г. в Херсонесе//НА ИИМК. Ф. 1. Д. 20.

- Косцюшко-Валюжинич К. К., 1903. О продолжении раскопок в Херсонесе//НА ИИМК. Ф. 1. Д. 12.

- Косцюшко-Валюжинич К. К., 1905. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1903 г.//ИАК. Вып. 16.

- Косцюшко-Валюжинич К. К., 1906. Раскопки в Херсонесе//ОАК за 1903 г.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. М.; Саратов.

- Производство археологических раскопок в Херсонесе//ОАК за 1891 г. СПб., 1893.

- Рогов Е. Я., 2000. Столетие открытия подстенного склепа 1012 в Херсонесе//Stratum plus. № 3.

- Рогов Е. Я., 2002. Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом//БФ: Погребальные памятники и святилища. СПб.

- Стоянов Р. В., 2002. Две плитовые погребальные конструкции в Херсонесе Таврическом//Северное Причерноморье в античное время. Киев.

- Стоянов Р. В., 2004. Некрополь Херсонеса Таврического V-I вв. до н. э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. СПб.

- Стоянов Р. В., 2005. Мемориальный погребальный комплекс IV в. до н. э. возле южных городских ворот Херсонеса Таврического//Stratum plus. № 3.

- Фармаковский Б. В., 1906. Раскопки в Ольвии в 1902-1903 гг.//ИАК. Вып. 13.

- Drougou S., 1979. Ein Neuer Krater aus Athen//AM. Heft 3.

- Sparkes B. A., Tallcot L., 1970. Black and plain pottery of VP -Vth and IVth centuries BC//Agora. Vol. XII (I-II).

- Trinkl E., 2006. Gefässkeramik Klassischer Zeit aus dem Brunnen S-AB//Die Tetragonos Agora in Ephesos. (FE. Bd. XIII (2).)

- Voigtänder W., 1982. Funde aus der Insula westlich des Buleuterion in Milet//IM. Bd. 32.