Гробница Лоу Жуя (династия северная Ци) как памятник переходного периода

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены предварительные итоги изучения важного памятника - гробницы Лоу Жуя, который при жизни был одним из высших чиновников государства Северное Ци. Там обнаружен богатый инвентарь, а также цветные фрески сохранившейся площадью 200 кв. м, среди которых выделяются картины торжественного выезда из дворца и возвращения во дворец. Самую заметную часть изображений составляют лошади. Поэтому были особо исследованы конское убранство и упряжь, отмечен переходный характер ряда важных элементов (седло, стремена). В одежде всадников преобладают «варварские мотивы», бытовавшие вплоть до династии Сун. Религиозно-идеологический аспект организации погребения носит синкретический характер, где традиционные представления о переходе в «мир иной» сочетаются с конфуцианскими и буддийскими мотивами, возможно, с влиянием зороастризма. Размещение многофигурных композиций на стенах дромоса имело статусный характер. Их созданием руководил дворцовый живописец (возможно, знаменитый Ян Цзыхуа), но в создании шаблонов, нанесении контуров на стену и заполнении их краской мастеру помогала целая команда подмастерьев.

Северные династии, сяньбэй, погребальные стенописи, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/147239008

IDR: 147239008 | УДК: 903.59 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-10-22-36

Текст научной статьи Гробница Лоу Жуя (династия северная Ци) как памятник переходного периода

В ноябре 2015 г. в ходе научной командировки в КНР авторам удалось посетить Музей провинции Шаньси в г. Тайюань и благодаря любезности китайских коллег частично ознакомиться с хранившимися в запасниках фресками из могилы Лоу Жуя, а также с найденными там артефактами [Комиссаров и др., 2016, с. 184–185]. В одной небольшой статье невозможно дать полный обзор как самих материалов этого богатого многопланового памятника, так и возникших на их основе научных проблем. Поэтому мы ограничимся его общим описанием и более детальным обсуждением некоторых аспектов, основанным большей частью на собственных фотографиях и непосредственных впечатлениях авторов (имея в виду продолжение исследования в ближайшем будущем).

Могилу Лоу Жуя, одного из высших сановников государства / династии Северная Ци, случайно открыли еще в 1953 г., когда в районе деревни Вангоцунь (район Цзиньюань) бурили скважины для колодцев. Однако долгое время это открытие не привлекало внимания специалистов, вероятно, потому, что большой грабительский лаз не внушал особого оптимизма. Раскопки начались только в апреле 1979 г., продолжались до января 1981 г. и оказались неожиданно результативными. Несмотря на действительно жесточайшее ограбление могилы еще в Средние века (всего насчитали 13 грабительских ходов 1), а также разрушительное действие подземных вод, удалось практически полностью выявить конструкцию могилы, спасти около половины (200 кв. м) уникальных цветных фресок и извлечь 870 предметов погребального инвентаря, в том числе более 650 фигурок погребальной пластики. Курган над могилой утрамбован способом ханту, его сохранившиеся размеры 21,5 × 17,5 м, высота примерно 6 м. С южной стороны внутрь насыпи ведет дромос длиной 21,3 м, который переходит во внутренний могильный коридор длиной 8,25 м, ведущий в камеру практически квадратной формы со стороной около 5,7 м. Камера выложена из кирпича, с четырехугольным в основании коническим сводом. Внутри возведена кирпичная платформа высотой 0,2 м, покрытая слоем извести, на которой размещался деревянный саркофаг с плохо сохранившимся гробом внутри. В заполнении камеры и поверх крышки саркофага и гроба обнаружено высокое содержание ртути, в 13 раз превышающее ПДК [Тайюаньши…, 1983]. Таким образом, очевидно, пытались защитить тело и погребальные конструкции от гниения, но не смогли предупредить разрушения, вызванные грабителями.

Выяснить, кто был захоронен в гробнице, помогла каменная стела с эпитафией, которая стояла перед саркофагом. В ней названо имя покойного и указаны его связи с императорской семьей, а также этапы очень успешной карьеры. Эти сведения объемом 867 иероглифов дополнили короткую биографию Лоу Жуя, включенную в 15-й цзюань династийной истории 2. Он рано остался сиротой и воспитывался в семье младшего брата отца, известного военачальника Лоу Чжао, пожалованного титулом тайюаньского вана . Непрерывно рос в чинах и званиях, чему способствовало близкое родство с Лоу Чжаоцзюнь, которая стала женой могущественного милитариста Гао Хуаня, а ее сыновья основали новую династию Северная Ци, в рамках которой она получила известность как вдовствующая императрица Умин-хоу. Лоу Жуй был ее племянником и, соответственно, двоюродным братом трех правивших императоров. По некоторым данным, он не обладал большими талантами, но был лоялен к своим царственным кузенам, что в эпоху постоянных заговоров и переворотов само по себе было немалым достоинством. В результате он дослужился до должности начальника военного приказа ( да сыма ). Но самые пышные звания были присвоены ему посмертно: 2-й канцлер, наставник императора, несущий золотую секиру (титул давал право командовать военной кампанией вместо государя), дунъаньский ван и т. д. Ему было присвоено посмертное имя Гунъу (Почитающий военное дело). Впечатляющий послужной список, приведенный в эпитафии, завершается стихотворным восхвалением конфуцианских добродетелей покойного [Ван Тяньсю, 1992].

В ожидании варваров

Государство Северная Ци просуществовало всего 27 лет, но оставило после себя богатое культурное наследие, дошедшее до нас в основном в виде погребальных комплексов. Значительная часть элитных гробниц выявлена не возле первой столицы Е (в южной части современной пров. Хэбэй), а в окрестностях Тайюаня, который тогда назывался Цзиньян и служил второй столицей государства. Судя по находкам, там находился важный центр торговли со Средней Азией по Великому Шелковому пути, а также дислоцировались значительные воинские силы, служившие опорой режима [Watt et al., 2004, p. 245]. Отсюда – скопление захоронений известных вельмож: Хэ Бачана (ум. в 553), Ди Чжаня (ум. в 564), Чжан Хайи (ум. в 565), Шэди Е (ум. в 567), а также Сюй Сяньсю, вана владения Уань (ум. в 571) [Li Yuqun, Goodman, 2010, p. 262–263]. Но даже на их фоне гробница Лоу Жуя отличается особым вели- колепием, поскольку по своим должностям он относился к высшей группе чиновников «первого ранга А» (正一品) с титулом вана. Статус определял размеры и оформление его гробницы, но по этим показателям она уступала гробнице Гао Жуаня, который обладал теми же рангом и титулом, однако с бо́льшими властными полномочиями, поскольку был кровным родственником, а не свойственником императорского дома [Су Бай, 1983].

Одним из основных алгоритмов китайской истории эпохи Древности и Средневековья было перманентное «ожидание варваров», которые, в отличие от персонажей Дж. Кутзее, обычно оправдывали эти ожидания. Достаточно регулярно приходившие с Севера кочевые народы создавали на захваченных территориях собственные государства, после чего вступал в действие защитный механизм, сложившийся в глубинах китайской цивилизации. Завоеватели довольно быстро втягивались в идеологическую и бытовую жизнь более развитого общества, что, в конечном счете, способствовало возвращению к власти собственно китайских элит. История Северных династий вполне наглядно подтверждает эту закономерность, причем именно династия Северная Ци оказывается временем критического перелома. Как проследил по летописным источникам проф. Альберт Диен, к тому времени сяньбэйская верхушка утрачивает монополию на формирование и командование воинскими подразделениями. Всё больше китайцев приходит в армию, всё чаще ими командуют китайские офицеры [Dien, 1986, p. 54–56]. Среди верхушки общества встречаются как сяньбэйцы с китайскими фамилиями, так и китайцы с сяньбэйскими (полученными за счет обряда усыновления). Клан Гао, создавший династию Северная Ци, уже формально считался китайским, хотя имел бохайские корни, его члены заключали брачные союзы и с жужанями, и с сяньбэйцами. Это им не слишком помогло, их государство было захвачено в 577 г. Северным Чжоу, во главе которого стояли представители клана Юйвэнь, сяньбэйского по происхождению, но к тому времени уже полностью синизированного. А в 581 г. китайский полководец Ян Цзянь произвел переворот и создал национальную династию Суй. Круг очередной (но не последний!) раз замкнулся. Однако китайцы не просто стремились изгнать «варваров» из своего политического и культурного пространства. Они заимствовали многие элементы «варварской» культуры, обогащая собственную цивилизацию. Элементы такого средневекового мультикультурализма можно наблюдать и на примере находок в гробнице Лоу Жуя.

К их числу относятся погребальные терракотовые фигурки, набор которых (кавалеристы в тяжелом вооружении и без, конные чиновники, слуги и служанки, лошади, бык) большей частью соответствует погребальному инвентарю Северной Вэй, тогда как отдельные группы (конные музыканты, лежащие и стоящие верблюды) по форме и цветам раскраски не только закрепляют традицию, но и направляют ее в сторону создания знаменитой танской трехцветной керамики. Можно отметить определенную корреляцию между сюжетами настенных росписей (кавалькады, караваны, музыкальные занятия) и номенклатурой керамических фигур [Бэй ци..., 2004, ил. 22–58].

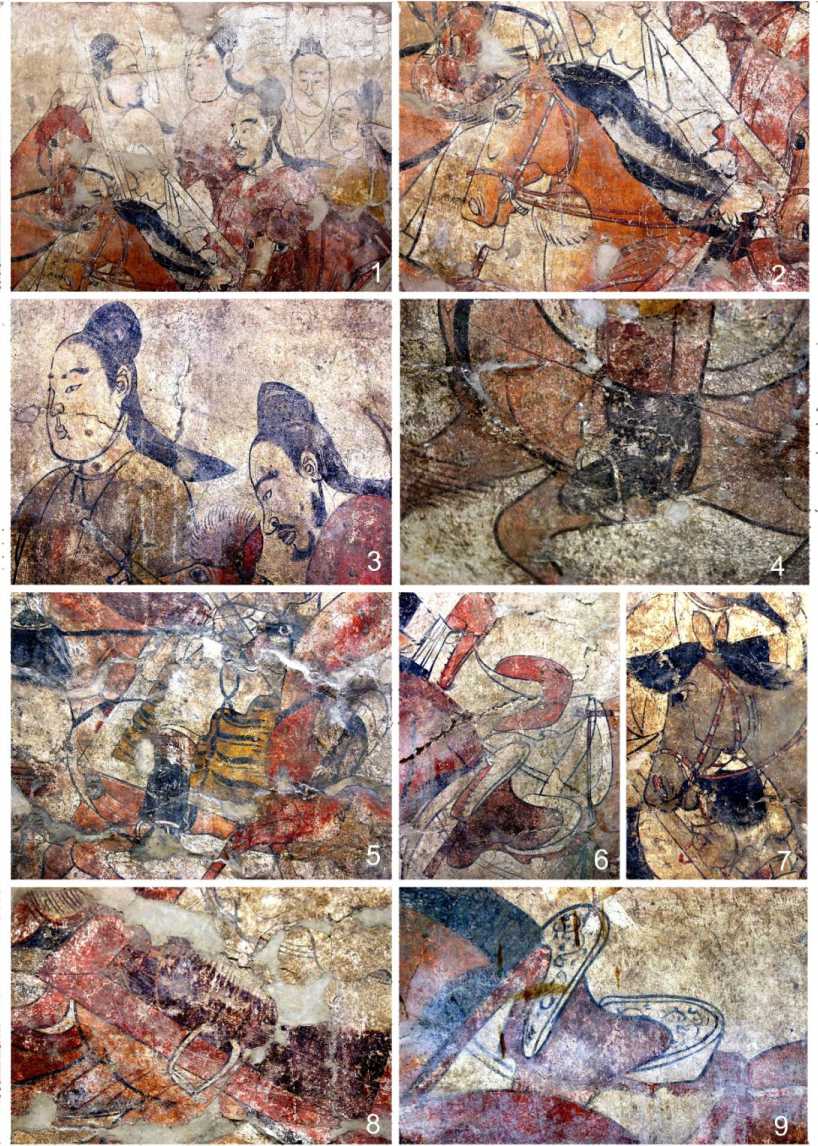

Главной особенностью гробницы были цветные фрески (рис. 1, 2), разделенные на 71 композиционный блок, включающие в себя традиционные китайские образы животных-хранителей четырех сторон света и 12-летнего календарного цикла, буддийские символы (5-лепестковый лотос, драгоценный жемчуг), сцены дворцовой жизни [Тао Чжэнган, 1984]. Хотя сохранность фресок далека от желаемой, тем не менее, удается выявить важные детали сохранившихся полихромных изображений, что делает их ценным источником палеоэтногра-фических наблюдений. Прежде всего бросаются в глаза четко зафиксированные характеристики людей, изображенных на стенах дромоса (рис. 2, 1 , 3 ), которые отличаются друг от друга чертами лица, прической, оформлением усов и бороды. Богатство портретной галереи в перспективе позволяет провести корреляцию между физиономическими характеристиками персонажей, особенностями прически, покроем и цветовой гаммой их одеяний.

Рис. 1 . Фрагмент фрески, композиция «Выезд», из гробницы Лоу Жуя Фото А. И. Соловьева. Музей провинции Шаньси, г. Тайюань, 2015

Fig. 1 . Fresco fragment, “Departure” composition, from the Tomb of Lou Rui Photo by A. I. Solovyev. Museum of Shanxi Province, Taiyuan, 2015

Наибольшей известностью пользуются многофигурные композиции на стенах дромоса (кстати, статусная характеристика), названные китайскими исследователями «Выезд» (на западной стене) и «Возвращение» (на восточной) 3. Их общая композиция вызывает ассоциацию с большим караваном, а намеченное деление на три уровня играет роль своеобразной перспективы. Впереди показана свора крупных собак и группа рысящих за ними легковооруженных всадников, в середине конные и пешие погонщики, ведущие под уздцы вьючных лошадей и понукающие верблюдов, далее небольшой заводной табун, а в арьергарде пешая группа вооруженных людей, ведущих в поводу оседланных коней, за которой снова бегут собаки. Несмотря на структурное сходство, едва ли изображенную процессию можно считать обычным торговым караваном. Высокий статус процессии отмечают такие детали, как сложные, явно ранжированные прически людей, отнюдь не повседневные одежды участников шествия, парадное убранство ряда верховых животных.

Хорошее отношение к лошадям

Главная роль в многофигурных композициях на стенах гробницы принадлежит лошадям, которых насчитывается более 200. Такая особенность вполне коррелирует с исключительной важностью этих животных в сяньбэйском обществе. Верхом передвигались все его члены, от правителей до простолюдинов; и даже если человек не мог содержать коня, то брал его «на прокат» (существовали специальные службы проката в городах Северных династий) [Müller, 2009]. Лошади представлены базовой цветовой палитрой конских мастей: рыжие, серые, возможно, каурые, пегие, соловые и белые (правда, белый цвет мог быть связан с тем, что

Рис. 2 . Детали изображений на фресках из гробницы Лоу Жуя:

1 , 3 – прически и головные уборы всадников; 2 , 7 – лошадиная грива; 4 , 8 – стремена;

5 – тигровая шкура; 6 , 9 – седла.

Все фото А. И. Соловьева. Музей провинции Шаньси, г. Тайюань, 2015

Fig. 2 . Details of frescoes from the Tomb of Lou Rui:

1 , 3 – hairstyles and headwear of riders; 2 , 7 – horse manes; 4 , 8 – stirrups;

5 – tiger skin; 6 , 9 – saddles.

All photos by A. I. Solovyev, Museum of Shanxi Province, Taiyuan, 2015

не все рисунки были раскрашены). Среди коней, похоже, отсутствуют вороные и гнедые животные. В перспективе интересно проследить статистическое распределение мастей и соотношение их с особенностями убранства и упряжи. Исследование этих особенностей сможет внести коррективы в представления о конском снаряжении, реконструированном по материалам археологических находок на ближней периферии кочевого мира, и по мелкой погребальной пластике из раннесредневековых захоронений на территории Китая. В первом случае, например, крайне редко сохраняется в приемлемом состоянии деревянная основа седла, тогда как в другом случае детали устройства обеих лук и боковых полок просто не изображаются, а дается обобщенный образ всадника и его коня. В то же время среди материалов фресок можно отыскать рисунки, которые представляют зрителю по сути изометрические изображения ленчика, без скрывающих особенности конструкции покрышек, подушек и т. п. На одном из них легко увидеть две деревянные полки с лопастью в нижней части, размещенные на боках буланой лошади, на которые опираются вертикальная арочная передняя и наклонная задняя луки. Можно заметить и щель между полками, которая приходится на хребет животного, что позволяет распределить нагрузку на верхнюю часть ребер. Обе луки крепятся к полкам с помощью ремней, пропущенных через сквозные отверстия. Они выкрашены в красный цвет, в то время как полки ленчика сохраняют исходный тон древесины. Другое седло на спине стоящей рядом рыжей лошади, судя по устройству и форме обеих лук, имеет аналогичные конструктивные особенности, скрытые коричневой (вероятно, кожаной) покрышкой (рис. 2, 6 ). Еще один момент связан с украшением самих лук седла, на поверхности которых художник разместил накладки с растительным орнаментом (рис. 2, 9 ). Такие декоративные детали, выполненные из рога, хорошо известны по археологическим материалам. Это накладки из могильников Кудыргэ и Катанда II, из кургана 10 некрополя Джолин I и кургана 29 на памятнике Юстыд XII, из могильника Кальджин-8 и др. [Гаврилова, 1965, с. 33–36, 62–63; Кубарев, 2005, с. 126–127, рис. 36; Молодин и др., 2003, с. 78]. И если размещение их на лицевой стороне передней луки было понятно, то размещение аналогичного украшения на задней луке изнутри седла вызывало сомнения, поскольку его полностью закрывал всадник при посадке на коня. Однако в случае торжественного вывода животного под уздцы его богатая упряжь представала перед зрителями во всем великолепии. Именно такой парад оседланных лошадей, ведомых грумами, представлен на одном из фрагментов фрески. Эту картинку следует учитывать при последующих реконструкциях, в том числе и ретроспективных. Форма арок передних лук варьирует от вытянуто-треугольной до трапециевидной со скругленными углами или даже четырехугольной с почти параллельными сторонами. Изображение таких разновидностей на едином, четко датируемом полотне ставит вопрос как о сосуществовании разных типов седел, а следовательно, уточнения их хронологии, так и о возможности разнокультурной их принадлежности. Также следует обратить внимание на порой удивительное сходство седел, изображенных на фресках в могиле Лоу Жуя, с более поздними образцами, представленными скульптурной пластикой танского времени.

При описании конского убора обычно подчеркивается наличие стремян у изображенных всадников. Мы считаем, что впервые стремена появились именно у сяньбэйских племен не позднее начала IV в. и через них распространились на восток (к когурёсцам) и на запад (к тюркам) [Комиссаров, 2006]; исследования последних лет в целом подтверждают такой вывод [Малия, 2019]. На наш взгляд, даже кратковременная монополия на использование этого изобретения не случайно совпала с военными успехами сяньбэй, создавшими свои государства на территории Китая. Интересно отметить, что хотя со времени появления стремян прошло более 200 лет, но еще в VI в. их продолжали использовать в основном как предмет военного снаряжения. В могиле Лоу Жуя они показаны на изображениях и статуэтках вооруженных всадников, тогда как фигурки конных музыкантов обходятся без стремян, хотя держать на весу тяжелую трубу- карнаи было не менее сложно, чем копье.

Если обратиться к типологии изображенных на фресках стремян, то можно увидеть как характерные для раннего Средневековья арочные изделия с пластинчатым путлищем на шейке (рис. 2, 4), так и присущие развитому Средневековью изделия с отверстием ушка, приближенным к верхней части дужки или, возможно, в самой дужке. Впрочем, последнее требует уточнения, поскольку красочный слой в точке скрепления стремени и путлища заметно пострадал. Не исключено, что там имел место просто напуск ремня (рис. 2, 8). Однако сама форма арки и плоская, скругленная в плане подножка, судя по южносибирской шкале, должны относиться к поздним образцам. Этот факт наглядно демонстрирует, что типология и хронология связаны не столь фатальным образом, как нам иногда представляется.

Из других элементов упряжи можно выделить псалии. На фресках вместе с хорошо известными S-видными образцами изображены и формы в виде кабаньих клыков, более характерные для раннего железного века. Также на рисунках представлены такие детали экипировки лошадей, как султанчики, шейные кисти (рис. 2, 2 ), скругленные или по большей части трапециевидные лопасти чепраков с окантовкой из цветных лент и в ряде случаев обшитых яркими тканями или даже тигровыми шкурами (рис. 2, 5 ); а также незаметные порой под седлами мягкие простеганные потники. По мнению авторов раскопок, широкое использование кистей для украшения лошади можно объяснить иранским (сасанидским) влиянием.

Что касается внешнего облика самих скакунов без сбруи, то он формируется за счет парикмахерских процедур, связанных с хвостом и гривой. У одних коней грива была тщательно расчесана и разобрана на длинные пряди-пучки, причем некоторые из них имели светлую окраску и чередовались с участками, сохранившими натуральный черный цвет волоса (рис. 2, 1 , 2 ). При этом челка животного оставалась не стриженной и расчесанной на одну сторону. В другом случае стилист подстриг гриву, раскрасил аналогичным образом (с контрастными чередующимися участками) и придал ей стоячее положение. Не тронув челку, он разделил ее на две пряди, одну из которых оставил лежать на лбу, другую заправил за ухо (рис. 2, 7 ). В третьем, придав гриве вид щетки, разделил длинную челку центральным пробором на две пряди. В четвертом и пятом случаях подстриженную короткую либо, наоборот, длинную гриву сопровождают челки «ежиком» (рис. 2, 3 ). Встречаются и сочетания коротких волос гривы с длинными прядями челки. Есть, наконец, случаи, когда длинные волосы челки оплетались лентой в небольшой «столбик» с пучком свободных волос на конце, который располагался меж ушей и выглядел как естественный султанчик. Грива в этом случае стриглась максимально коротко. Правда, последний вариант прослеживается уже на образцах глиняной пластики. Таким образом, перед нами целый каталог с образцами парикмахерского искусства. Чем обусловлено такое разнообразие, мы пока не знаем.

Отметим, что в оформлении хвостов у лошадей, изображенных на фресках, разнообразие полностью отсутствует. Данная тема применительно к военной и этнической истории волнует многих исследователей 4. В частности, недавно была предпринята попытка использовать форму лошадиных хвостов в качестве этноразличительного признака для народов Китая эпохи Средневековья [Варенов, Пан, 2022]. На наш взгляд, это лишь одна из возможных интерпретаций. В частности, для животных на выпасе или в походе было естественным сохранение длинных распущенных хвостов как эффективного средства борьбы с насекомыми. На фресках из могилы Лоу Жуя у лошадей в составе торжественной процессии хвосты сохраняли естественный вид (разве что были тщательно расчесаны) в отличие от челок и грив.

Бытовые реалии

Помимо конского убранства, большое внимание в исследовании памятника уделяется изображению одежды и причесок всадников, поскольку эти элементы культуры носят этнически значимый характер. Как показал Хань Хайтао [2017, с. 27], наряды нарисованных персонажей имеют черты культурного синкретизма. Причем во внутренних покоях, показанных на фреске в могильной камере, сам Лоу Жуй (равно как и его супруга) носит китайскую одежду (длинный халат с широкими рукавами и т. п.), тогда как на выезде – сяньбэйскую. Влияние кочевнического стиля в костюме прослеживается и в последующие эпохи, о чем свидетельствуют тексты классических сочинений. Так, в сборнике «Записи бесед в Мэнси» известного ученого-энциклопедиста Шэнь Ко (1031–1095) говорилось: «Начиная с Северной Ци, для костюма Срединного государства полностью использовалась варварская одежда. Узкие рукава, карминно-зеленое короткое платье, сапоги с высокими голенищами, пояс с украшениями – всё это варварская одежда. Узкие рукава удобны для стрельбы с коня из лука, короткое платье и высокое голенище – для того, чтобы ходить по траве». Впрочем, как показывают материалы глиняной пластики, голенища сапог могли отворачиваться, и тогда обувь приобретала вид коротких полусапожек, которые также зафиксированы на фресках.

Выдающийся философ Чжу Си (1130–1200) в сочинении «Чжу-цзы юй лэй» («Классифицированные речи учителя Чжу») с возмущением писал, что одежда современной ему эпохи по большей части варварская. По его мнению, «хаос» в костюме Срединного государства начался в эпоху Цзинь и «Пяти хуских племен», а затем продолжился, образовав непрерывную последовательность, когда Тан наследовала Суй, Суй – (Северной) Чжоу, а Чжоу – Юаньской (Северной) Вэй, причем к «варварским» компонентам были отнесены рубашка с со стоячим воротом и сапоги. Впрочем, скрытый пафос в выступлениях «учителя Чжу» был, вероятно, связан не столько с далекими сяньбэйцами, сколько с современными ему чжурчжэнями.

Еще один элемент костюма, который связывает дворцовых служителей с обитателями степи, – коронообразные шапки (см. рис. 2, 1 ) на изображениях стражников и музыкантов. Персонажи в трехрогих «коронах» известны среди каменных изваяний Семиречья, есть они на скальных плоскостях Сулекской писаницы на севере Хакасии и среди рисунков памятника Уцзячуань в пров. Ганьсу. Наряду с трактовками, известными уже более ста лет и связывающими такие детали костюма с шаманской атрибутикой, с конца 1970-х гг. распространилось мнение о том, что это женские головные уборы. Эту гипотезу поддержал Ю. С. Худяков [2010, с. 101], полагавший, что трезубые уборы, войдя в моду, приобрели престижный характер у женщин в период Первого Тюркского каганата. Применительно к петроглифам Китая данную проблему рассмотрел А. В. Варенов, выразивший сомнение в столь однозначных трактовках [Варенов, Кудинова, 2020, с. 37–38]. Изображения на фресках из гробницы Лоу Жуя также позволяют внести ясность в обсуждаемый вопрос. Красные пояса с металлическими накладками, колчаны, налучья и длинное клинковое оружие в ножнах у персонажей с характерным трезубым наголовьем не оставляют сомнения в их воинском статусе и соответствующей гендерной принадлежности.

Идейные основы

Хотя отдельные детали в настенной росписи брались в основном из окружающего быта, но общая концепция панно опиралась на идеологию, носившую нелинейный характер. Американская исследовательница Б. Чэн в статье, посвященной изучению практически современной Лоу Жую могилы жужаньской принцессы (ум. 550), рассматривает погребальные фрески в качестве публичных памятников, в которых воплотились как китайские традиции в представлениях о загробной жизни (множество небесных фей и бессмертных- сяней , разместившихся на куполе), так и стремление клана Гао, создавшего династию Восточная Вэй, а затем и Северная Ци, обрести «культурную легитимность», что проявилось в увеличении размеров процессий, изображенных на стенах могильной камеры и коридора [Cheng, 2007]. На наш взгляд, вряд ли можно считать погребальные фрески одним из видов монументальной пропаганды, поскольку во всей красе их демонстрировали только во время захоронения, после чего навсегда скрывали под слоем земли. Вероятно, эти картины предназначались более важным потусторонним зрителям (духам предков, богам), от которых зависело посмертное существование покойного.

Если принять эту гипотезу, то возникает еще один вопрос: воспроизводили ли фрески (и погребальная пластика) реалии земной жизни Лоу Жуя или же отражали его представление о «царстве небесном»? Существует мнение, что фрески на стенах коридора, ведущего в могильную камеру, изображали «жизнь после смерти» 5. В принципе, нам близка такая трактовка погребального искусства, но в данном случае необходимо учитывать всю совокупность религиозно-идеологических факторов.

Как и многие другие сяньбэйские аристократы, Лоу Жуй был ревностным адептом буддизма. Он был одним из основателей монастыря в Даминшань, а также щедрым донатором монастыря Баошань, которому подарил стелу с вырезанным текстом одной из глав «Хуаянь цзин» (Аватамсака-сутры) 6 , служившей идейной основой школы хуаянь [Tsiang, 1996, p. 235–236]. Поэтому наличие буддийской символики на фресках погребения вполне естественно; скорее возникает вопрос, почему их так мало и, например, нет изображений будд и бодхисаттв, архатов и дхармапал. В то же время значительное место занимают изображения разного рода чудесных животных и бессмертных- сяней , которых связывают с влиянием даосизма [Цао Цинхуй, 1993].

Религиозная трактовка настенных росписей вызывает определенную проблему. Ведь Лоу Жуй был сторонником не просто буддизма вообще, но конкретно школы хуаянь , которая продвигала концепцию пустоты ( шуньята ) как предела всего сущего и говорила об иллюзорности явленного мира, включая и мир богов. Как же тогда объяснить основательную подготовку (посредством фресок и мелкой пластики) к роскошной загробной жизни? Так могла проявиться инерция традиционных представлений, дополненная влиянием даосизма, а возможно, и зороастризма, поскольку именно в рамках последней идеологии наиболее активно развивалась идея посмертного воздаяния и его чувственного восприятия. Воздействие иранской религии китайские авторы видят в изображении сэнмурва [Хань Хайтао, 2017, с. 28], а также в найденных в составе инвентаря переносных алтарях для священного огня [Ши Аньчан, 2004]. В любом случае идеология элиты царства Северная Ци имела синкретический характер, что получило дальнейшее развитие при династии Суй и, особенно, в империи Тан.

Немного о живописи

В заключение – несколько замечаний по технике исполнения работы. В создании фресок, вероятно, участвовал знаменитый художник того времени и официальный дворцовый живописец Ян Цзыхуа [Yang Xin et al., 1997, p. 40–43], который прославился рисунками лошадей. Непосредственный визуальный осмотр «настенных полотен» позволил выявить некоторые детали и на их основе реконструировать приемы работы над фресками. Мастер, как и положено, был один, но ему помогали несколько подмастерьев, без упорного и часто вполне творческого труда которых вряд ли удалось бы создать монументальное полотно в сжатые сроки. Для этого использовались приемы стандартизации процесса. Размеры дромоса, в данном случае прежде всего ширина самого коридора, не позволяли зрителю целиком увидеть всю картину, панорама которой развертывалась по мере продвижения вдоль коридора. Находясь внутри объединенного единым замыслом художественного пространства, он оказывался как бы в центре событий, динамика которых менялась почти по калейдоскопическому принципу. Работа в условиях ограниченного пространства создавала немалые трудности для художника. Следы инструментов на стенах, которые удалось рассмотреть, позволяют представить алгоритмы создания живописной картины. В первую очередь привлекают внимание борозды, выполненные на сырой еще поверхности стен, которые образуют контур рисунка будущей композиции. Обычно они наносились острым предметом, скорее всего углом инст- румента наподобие шпателя. Характер этих линий, выполненных с равномерным нажимом и в большинстве случаев непрерывным поступательным движением, наводит на мысль об использования серии шаблонов, которые прикладывались к стене и обводились по контуру, создавая основу будущей композиции. Использование таких приемов диктовалось и упомянутыми обстоятельствами, связанными с теснотой помещения и невозможностью увидеть панно целиком. Скорее всего, полный эскиз будущей панорамы выполнялся где-то на открытом пространстве, позволявшем художнику рассматривать будущую картину и вблизи, и на расстоянии, достаточном для охвата полотна целиком, что необходимо для корректировки пропорций, контуров и взаиморасположения фигур. На основе такого натурального макета или эскиза вырезались шаблоны, в первую очередь, базовых фигур. С учетом больших размеров этих фигур (практически в натуральную величину) далее несколько подмастерьев прикладывали шаблон к стене, а еще один член команды обводил его по контуру. При этом нередко возникали смещения и нарушения во взаимном расположении фигур. Такие искажения исправлялись при раскраске и окончательно корректировались черным контуром обводки, который создавал абрис всех фигур. Вероятнее всего, окончательную деталировку и необходимые исправления проводил уже официальный живописец.

Можно предположить, что живописные работы проводились в известной спешке и не были полностью завершены. Об этом говорят как следы некорректно проведенных линий, не устраненные при чистовой отделке, так и целые участки, расположенные у начала пологого спуска дромоса, на которых остались лишь не раскрашенные контуры собак арьергарда и деревьев ландшафта, а также легкая, почти прозрачная тонировка некоторых персонажей. Однако подобные огрехи не снижают того сильного впечатления, которое производит панно в целом.

Заключение

Таким образом, гробница Лоу Жуя с ее знаменитыми фресками представляет собой не только ценнейший источник по истории переходного периода от кочевнических династий, захвативших Северный Китай, к эпохе централизованных империй, но и важнейший памятник прикладного искусства своего времени. Его изучение будет продолжено в рамках проекта «Связи между культурами Сибири и Северного Китая в эпоху Древности и раннего Средневековья по данным археологии», поддержанного Российским научным фондом.

Ван Тяньсю . Бэй ци дунъань ван лоу жуй мучжимин чжуи [ 王天庥。北齐东安王娄睿墓志铭 注释 // 山西省考古学会论文集 ]. Комментированный перевод надписи на стеле на могиле дунъанского вана Лоу Жуя династии Северная Ци // Шаньсишэн каогусюэхуй луньвэнь-цзи [Сб. статей археол. об-ва пров. Шаньси]. 1992. Начальный вып. С. 173-180. (на кит. яз.)

Малия. Оуя цаоюаньдэ мадэн [ 玛丽娅( Maria Kudinova )欧亚草原的马镫 // 文博 ]. Стремена евразийских степей // Вэньбо. 2019. № 2. С. 27–35. (на кит. яз.)

Су Бай. Тайюань бэй ци лоу жуй му цаньгуань цзи [ 宿白。太原北齐娄睿墓参观记 // 文物 ]. Записки о посещении могилы Лоу Жуя династии Северная Ци близ г. Тайюань // Вэньу. 1983. № 10. С. 24–28. (на кит. яз.)

Тайюаньши бэй ци лоу жуй му фацзюэ цзяньбао [ 太原市北齐娄睿墓发掘简报 // 文物 ]. Краткий отчет о раскопках могилы Лоу Жуя династии Северная Ци близ г. Тайюань // Вэньу. 1983. № 10. С. 1–23. (на кит. яз.)

Тао Чжэнган. Бэй ци дунъань ван лоу жуй мудэ бихуа хэ дяосу [ 陶正刚。北齐东安王娄叡墓 的壁画和雕塑 // 美术研究 ]. Фрески и скульптуры могилы дунъаньского вана Лоу Жуй династии Северная Ци // Мэйшу яньцзю. 1984. № 1. С. 54–64. (на кит. яз.)

Тао Чжэнган , Дэн Линьсю , Ван Тяньсю , Чжоу Цзянь , Янь Юэцзинь. Бэй ци дунъань ван лоу жуй му [ 陶正刚、邓林秀、王天庥、周健、阎跃进。北齐东安王娄叡墓 ]. Могила дунъаньского вана Лоу Жуя, [династия] Северная Ци. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2006. 308 с. + 160 ил. (на кит. яз.)

Хань Хайтао. Цун лоу жуй му кань тайюань цзай бэй ци шицидэ миньцзу жунхэ [ 韩海涛。 从娄睿墓看太原在北齐时期的民族融合 // 太原师范学院学报(社会科学版) ]. На основе могилы Лоу Жуя рассмотрим слияние народов в районе Тайюаня периода Северной Ци // Тайюань шифань сюэюань сюэбао (шэхуй кэсюэ бань). 2017. № 5. С. 25–28. (на кит. яз.)

Цао Цинхуй. Тайюань бэй ци лоу жуй му бихуа тицайдэ цзай яньцзю [ 曹庆晖。太原北齐娄 叡墓壁画题材的再研究 // 美术研究 ]. Еще раз к изучению сюжетов фресок в могиле Лоу Жуя, династии Северная Ци, близ г. Тайюань // Мэйшу яньцзю. 1993. № 2. С. 42–47. (на кит. яз.)

Ши Аньчан. Бэй ци сюй сяньсю, лоу жуй мучжундэ хотань хэ лици { 施安昌。北齐徐显秀、 娄叡墓中的火坛和礼器 // 故宫博物院院刊 ]. Огненные алтари и ритуальные вещи в могилах Сюй Сяньсю и Лоу Жуя, династия Северная Ци // Гугун боуюань юанькань. 2004. № 6. С. 41–47. (на кит. яз.)

Müller Sh. Horses of the Xianbei, 300–600 AD: A Brief Survey. In: Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, pp. 181–193, 284–288.

Shi Anchang . Bei qi xu xianxiu, lou rui muzhongde hotan he liqi { 施安昌。北齐徐显秀、娄叡墓 中的火坛和礼器 // 故宫博物院院刊 ]. Fire altars and ritual items in the tombs of Xu Xianxu and Lou Rui, Northern Qi dynasty. Gugong bowuyuan yuankan , 2004, no. 6, рp. 41–47. (in Chin.)

Su Bai. Taiyuan bei qi lou rui mu canguan ji [ 宿白。太原北齐娄睿墓参观记 // 文物 ]. Notes on visiting the tomb of Lou Rui of the Northern Qi dynasty near Taiyuan. Wenwu, 1983, no. 10, pp. 24–28. (in Chin.)

Taiyuanshi bei qi lou rui mu fajue jianbao [ 太原市北齐娄睿墓发掘简报 // 文物 ]. A brief report on the excavation of the Tomb of Lou Rui of the Northern Qi dynasty near Taiyuan. Wenwu, 1983, no. 10, pp. 1–23. (in Chin.)

Tao Zhenggang . Bei qi dong’an wang lou rui mude bihua he diaosu [ 陶正刚。北齐东安王娄叡墓 的壁画和雕塑 // 美术研究 ]. Frescoes and sculptures of the Tomb of Dong'an wang Lou Rui, Northern Qi dynasty. Meishu yanjiu, 1984, no. 1, рp. 54–64. (in Chin.)

Tao Zhenggang , Deng Linxiu , Wang Tianxiu , Zhou Jian , Yan Yuejin. Bei qi dong’an wang lou rui mu [ 陶正刚、邓林秀、王天庥、周健、阎跃进。北齐东安王娄叡墓 ]. Tomb of Dong’an wang Lou Rui, Northern Qi dynasty. Beijing, Wenwu chubanshe, 2006, 308 p. + 160 il. (in Chin.)

Tsiang K. R. Monumentalization of Buddhist Texts in the Northern Qi Dynasty: The Engraving of Sūtras in Stone at the Xiangtangshan Caves and Other Sites in the Sixth Century. Artibus Asiae , 1996, vol. 56, no. 3/4, pp. 233–261.

Varenov A. V. , Kudinova M. A. Siberian and Central Asian Turkic-Time Personages in ThreeHorned Headdress and Petroglyphs of the Wujiachuan Rock-Art Site. Tomsk State University Journal of History , 2020, no. 68, рp. 35–42. (in Russ.) DOI 10.17223/19988613/68/5

Varenov A. V., Pan T. A. Medieval Chinese Painting “Nomads” and the Problem of its Attribution. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 4: Oriental Studies, pp. 21–41. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-4-21-41

Wang Tianxiu . Bei qi dong’an wang lou rui muzhiming zhuyi [ 王天庥。北齐东安王娄睿墓志铭 注释 // 山西省考古学会论文集 ]. Commentary translation of the inscription on the stele on the grave of the Dong'an wang Lou Rui, Northern Qi dynasty. In: Shanxisheng kaoguxuehui lunwenji [ Collection of papers of Shanxi Province archaeological society ], 1992, initial issue, p. 173–180. (in Chin.)

Watt J. C. Y. , An Jiayao , Howard A. F. , Marshak B. I. , Su Bai , Zhao Feng . China: Dawn of a Golden Age, 200–750 AD. New York, The Metropolitan Museum of Art; New Haven & London, Yale Uni. Press, 2004, 392 p.

Yang Xin , Barnhart R. , Nie Chongzeng , Cahill G. , Lang Shaojun , Wu Hong. Three thousand years of Chinese painting. New Haven & London, Yale Uni. Press; Beijing, Foreign Languages Press, 1997, 402 p.

Список литературы Гробница Лоу Жуя (династия северная Ци) как памятник переходного периода

- Варенов А. В., Кудинова М. А. Сибирские и центральноазиатские персонажи тюркского времени в трехрогих головных уборах и петроглифы памятника Уцзячуань // Вестник Том. гос. ун-та. Серия: История. 2020. № 68. С. 35-42. https://doi.org/10.17223/19988613/68/5

- Варенов А. В., Пан Т. А. Средневековая китайская картина «Кочевники» и проблема ее атрибуции // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 4: Востоковедение. С. 21-41. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-4-21-41

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 145 с.

- Комиссаров С. А. Распространение стремян // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, № 4: Востоковедение. С. 20-23.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Кудинова М. А. Чжунъюань - китайский хартленд // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 10: Востоковедение. С. 184-189.

- Кубарев Г. В. Культура древних тюрок Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 400 с.

- Молодин В. И., Новиков А. В., Соловьев А. И. Погребальные комплексы древнетюркского времени могильника Кальджин-8 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2. С. 71-86.

- Худяков Ю. С. Об изображении божеств древнетюркского пантеона на памятниках искусства номадов Южной Сибири и Центральной Азии эпохи раннего средневековья // Древности Сибири и Центральной Азии. 2010. № 3. С. 93-103.

- Cheng B. Fashioning a Political Body: The Tomb of a Rouran Princess // Archives of Asian Art. 2007. Vol. 57. P. 23-49.

- Dien A. The stirrup and its effect on Chinese military history // Ars Orientalis. 1986. Vol. 16. P. 33-56.

- Li Yuqun, Goodman H. L. Review of Discoveries in Wei-Jin Nanbeichao Archeology since 2000 // Asia Major: Third series. 2010. Vol. 23, No. 1: The Birth of Early-Medieval China Studies. P. 253-284.

- Müller Sh. Horses of the Xianbei, 300-600 AD: A Brief Survey // Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur = Horses in Asia: History, Trade and Culture. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. P. 181-193, 284-288.

- Tsiang K. R. Monumentalization of Buddhist Texts in the Northern Qi Dynasty: The Engraving of Sūtras in Stone at the Xiangtangshan Caves and Other Sites in the Sixth Century // Artibus Asiae. 1996. Vol. 56, no. 3/4. P. 233-261.

- Watt J. C. Y., An Jiayao, Howard A. F., Marshak B. I., Su Bai, Zhao Feng. China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD. New York: The Metropolitan Museum of Art; New Haven & London: Yale Uni. Press, 2004. 392 p.

- Yang Xin, Barnhart R., Nie Chongzeng, Cahill G., Lang Shaojun, Wu Hong. Three thousand years of Chinese painting. New Haven & London: Yale Uni. Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997. 402 p.

- Бэй ци лоу жуй му [北齐娄叡墓]. Могила Лоу Жуя, [династия] Северная Ци. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2004. 82 с. (на кит. яз.)

- Ван Тяньсю. Бэй ци дунъань ван лоу жуй мучжимин чжуи [王天庥。北齐东安王娄睿墓志铭注释 // 山西省考古学会论文集]. Комментированный перевод надписи на стеле на могиле дунъанского вана Лоу Жуя династии Северная Ци // Шаньсишэн каогусюэхуй луньвэнь-цзи [Сб. статей археол. об-ва пров. Шаньси]. 1992. Начальный вып. С. 173-180. (на кит. яз.)

- Малия. Оуя цаоюаньдэ мадэн [玛丽娅(Maria Kudinova)欧亚草原的马镫 // 文博]. Стремена евразийских степей // Вэньбо. 2019. № 2. С. 27-35. (на кит. яз.)

- Су Бай. Тайюань бэй ци лоу жуй му цаньгуань цзи [宿白。太原北齐娄睿墓参观记 // 文物]. Записки о посещении могилы Лоу Жуя династии Северная Ци близ г. Тайюань // Вэньу. 1983. № 10. С. 24-28. (на кит. яз.)

- Тайюаньши бэй ци лоу жуй му фацзюэ цзяньбао [太原市北齐娄睿墓发掘简报 // 文物]. Краткий отчет о раскопках могилы Лоу Жуя династии Северная Ци близ г. Тайюань // Вэньу. 1983. № 10. С. 1-23. (на кит. яз.)

- Тао Чжэнган. Бэй ци дунъань ван лоу жуй мудэ бихуа хэ дяосу [陶正刚。北齐东安王娄叡墓的壁画和雕塑 // 美术研究]. Фрески и скульптуры могилы дунъаньского вана Лоу Жуй династии Северная Ци // Мэйшу яньцзю. 1984. № 1. С. 54-64. (на кит. яз.)

- Тао Чжэнган, Дэн Линьсю, Ван Тяньсю, Чжоу Цзянь, Янь Юэцзинь. Бэй ци дунъань ван лоу жуй му [陶正刚、邓林秀、王天庥、周健、阎跃进。北齐东安王娄叡墓]. Могила дунъаньского вана Лоу Жуя, [династия] Северная Ци. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2006. 308 с. + 160 ил. (на кит. яз.)

- Хань Хайтао. Цун лоу жуй му кань тайюань цзай бэй ци шицидэ миньцзу жунхэ [韩海涛。从娄睿墓看太原在北齐时期的民族融合 // 太原师范学院学报(社会科学版)]. На основе могилы Лоу Жуя рассмотрим слияние народов в районе Тайюаня периода Северной Ци // Тайюань шифань сюэюань сюэбао (шэхуй кэсюэ бань). 2017. № 5. С. 25-28. (на кит. яз.)

- Цао Цинхуй. Тайюань бэй ци лоу жуй му бихуа тицайдэ цзай яньцзю [曹庆晖。太原北齐娄叡墓壁画题材的再研究 // 美术研究]. Еще раз к изучению сюжетов фресок в могиле Лоу Жуя, династии Северная Ци, близ г. Тайюань // Мэйшу яньцзю. 1993. № 2. С. 42-47. (на кит. яз.)

- Ши Аньчан. Бэй ци сюй сяньсю, лоу жуй мучжундэ хотань хэ лици {施安昌。北齐徐显秀、娄叡墓中的火坛和礼器 // 故宫博物院院刊]. Огненные алтари и ритуальные вещи в мо-гилах Сюй Сяньсю и Лоу Жуя, династия Северная Ци // Гугун боуюань юанькань. 2004. № 6. С. 41-47. (на кит. яз.)