Грунтовые погребения скифского времени у с. Ксизово на Верхнем Дону

Автор: Обломский А.М., Разуваев Ю.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

Вблизи села Ксизово (Задонский район, Липецкая область) впервые в лесостепной области верховья Дона был обнаружен могильник, состоящий из плоских могил, относящихся к 5 - 3 векам до нашей эры. Десять опубликованных погребений представляют собой оскорбления, содержащие довольно ограниченный набор тяжелых предметов, эти захоронения должны быть связаны с соседним укрепленным поселением и сельским поселением скифского типа. Они значительно прибавили к числу наземных захоронений в регионе и предоставили картину погребальных традиций усеченного населения в скифскую эпоху.

Ранний железный век, лесостепное подонье, скифоидная культура, грунтовый могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/14328572

IDR: 14328572

Текст научной статьи Грунтовые погребения скифского времени у с. Ксизово на Верхнем Дону

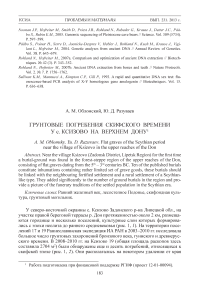

У северо-восточной окраины с. Ксизово Задонского р-на Липецкой обл., на участке правой береговой террасы р. Дон протяженностью около 2 км, размещаются городище и несколько поселений, культурные слои которых формировались с эпохи неолита до раннего средневековья (рис. 1, 1 ). На территории поселений 17 и 19 Раннеславянская экспедиция ИА РАН в 2003–2010 гг. исследовала большое число грунтовых захоронений бронзового века, гуннского и древнерусского времени. В 2008–2010 гг. на Ксизово 19 (общая площадь раскопов здесь составила 2704 м2) были обнаружены еще и десять погребений, относящихся к скифской эпохе (рис. 1, 2 ). Они располагались на некотором удалении от края

Рис. 1. Поселение-могильник Ксизово 19

1 – ситуационный план памятников у северо-восточной окраины с. Ксизово; 2 – план исследованного раскопками юго-западного участка памятника береговой террасы, несколько выше его, и в большинстве своем были углублены в слой (его толщина составляла порядка 1 м) до уровня глинистого материка или несколько ниже.

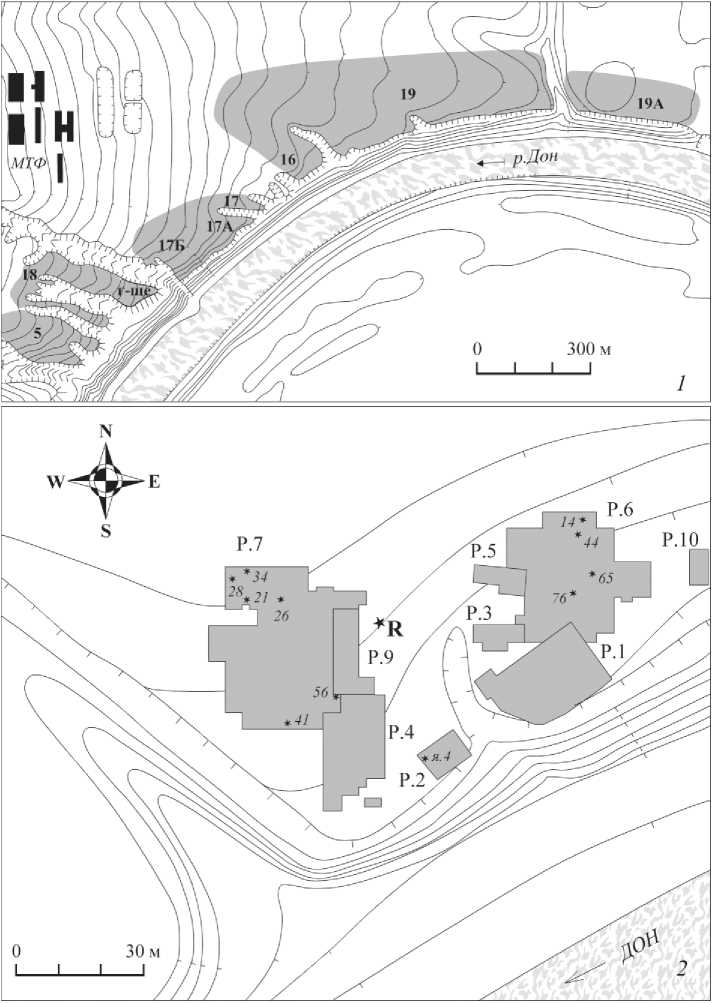

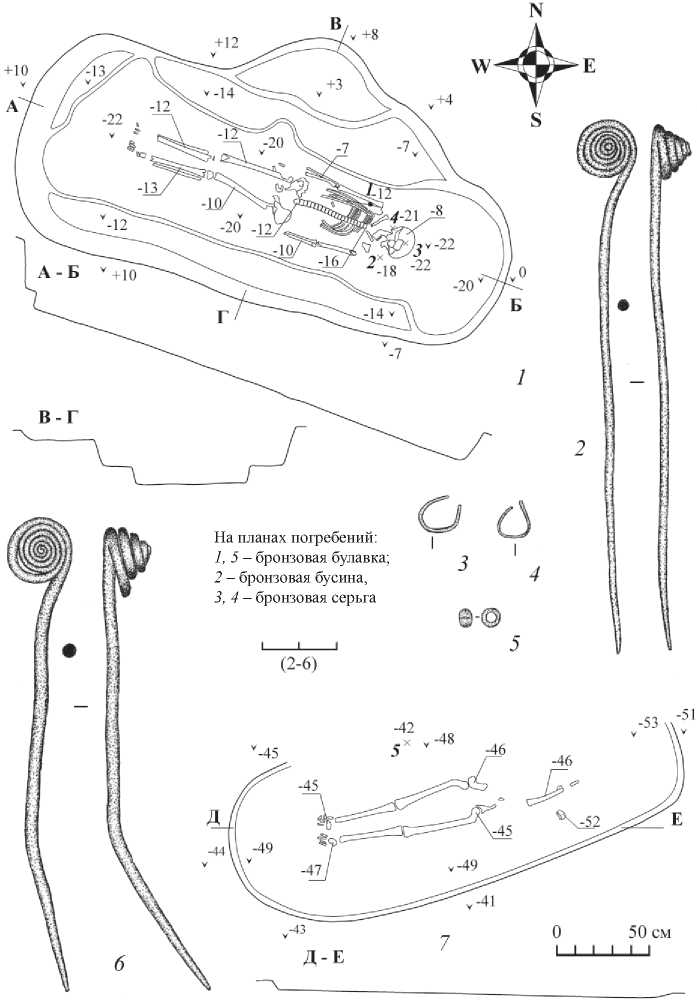

Погребение 14 (рис. 2, 1 ) было совершено в ориентированной по линии СЗ–ЮВ подпрямоугольной яме размерами 2,9–3,1 × 1,1–1,6 м, прорезавшей материк на 0,06–0,09 м. Заполнение ямы в целом представляло собой серый гумусированный суглинок, но в нем просматривалось темное подпрямоугольное пятно размерами 2,2 × 0,8–1,7 м. В пределах этого пятна на дне ямы, на глубине 1,15–1,18 м от дневной поверхности, лежали остатки скелета мужчины 45–50 лет2. In situ находились лишь кости левой ноги, голень и стопа правой, а также локтевая и лучевая кости правой руки и кисть левой. По ним определяется поза погребенного: вытянуто на спине, головой на ССЗ. Кости таза и череп отсутствовали. Позвонки, ребра, часть костей рук лежали кучкой в районе груди. В северо-западной части пятна залегало еще одно скопление мелких костей.

На дне ямы, в северной части, найдены железный и костяной наконечники стрел, черешок еще одной костяной стрелы и бронзовая ворворка (рис. 2, 2–5 ). Эти предметы (возможно, переотложенные) и составляли инвентарь погребения. В засыпке же могилы, в придонной части, обнаружены обломок полированного каменного проушного топора и фрагмент сосуда эпохи бронзы, небольшой камень и невыразительные лепные черепки.

Погребение 21 (рис. 2, 6 ) было выявлено на глубине 1,23–1,27 м от дневной поверхности, в могильной яме неправильно-прямоугольной формы размерами 1,9 × 1 м, контуры которой прослеживались лишь в северо-западной части, углубленной в материк до 0,16 м. С северо-восточной стороны яму перерезало жилище-полуземлянка гуннского периода (объект 2).

На дне могилы лежал скелет женщины 30–35 лет, захороненной вытянуто на спине, головой на ВЮВ. От верхней части скелета сохранились плечевая кость левой руки, несколько позвонков и ребро. Кости таза оказались смещены в область груди. По расположению бедренных и берцовых костей можно предположить, что первоначально ноги погребенной были согнуты в коленях и приподняты.

На дне могилы, в 0,2 м западнее левой стопы погребенной, лежала бронзовая булавка со спиралевидной головкой (рис. 2, 7 ).

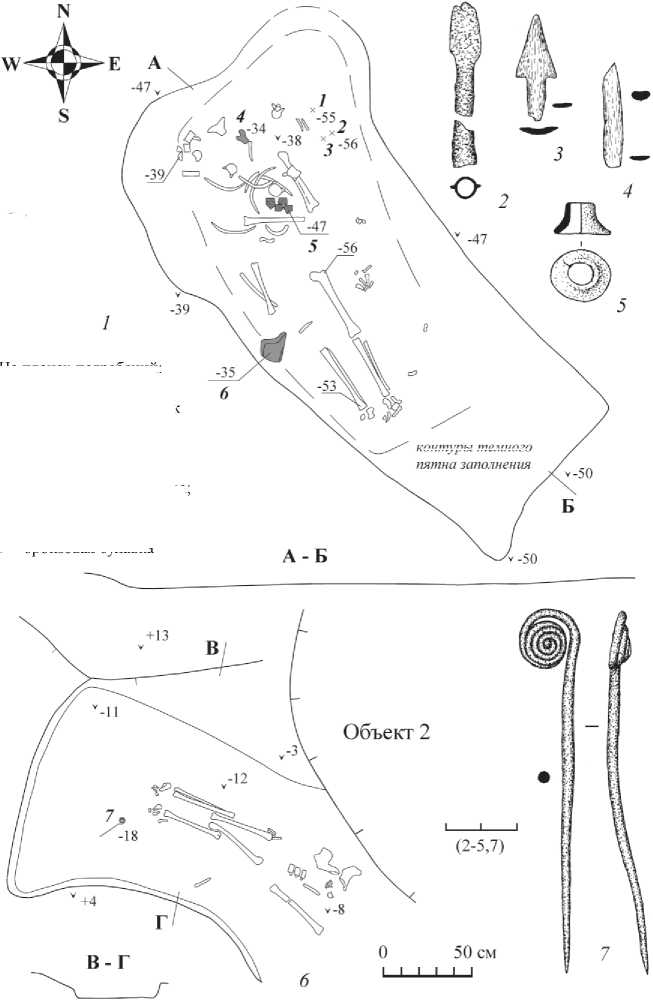

Погребение 26 (рис. 3, 1 ) располагалось в яме неправильно-прямоугольной формы размерами 1,90–2 × 0,8–1,05 м, ориентированной длинной осью по линии СЗ–ЮВ. На дне могилы, углубленном в материк на 0,06–0,13 м (1,2 м от уровня дневной поверхности), лежали плохо сохранившиеся кости женщины 25–35 лет, составлявшие три скопления. В юго-восточной части ямы располагались фрагменты свода черепа, в северо-западной – раздавленные голенные кости ног (in situ). Ясно, что первоначально погребенная лежала головой на ЮВ.

Около костей черепа найдено глиняное пряслице-грузик усеченно-конической формы, орнаментированное вдавлениями косо поставленной палочки (рис. 3, 2 ).

контуры темного пятно заполнения

Рис. 2. Погребения 14 ( 1–5 ) и 21 ( 6, 7 )

1 – план погребения 14; 2 – железный наконечник стрелы; 3, 4 – костяные наконечники стрел; 5 – бронзовая ворворка; 6 – план погребения 21; 7 – бронзовая булавка

На планах погребений:

-

1 – бронзовая ворворка;

-

2 – железный наконечник стрелы;

-

3 – костяной наконечник стрелы;

-

4 – фр-т каменного топора;

-

5 – фр-ты керамики;

-

6 – камень;

-

7 – бронзовая булавка

Рис. 3. Погребения 26 ( 1, 2 ), 28 ( 3, 4 ), 41 ( 5–7 ) и 44 ( 8–10 )

1 – план погребения 26; 2, 3 – глиняные пряслица-грузики; 4 – план погребения 28; 5, 6, 9 – железные наконечники стрел; 7 – план и разрез погребения 41; 8 – план погребения 44; 10 – фрагмент венчика лепного сосуда

Погребение 28 (рис. 3, 4 ) обнаружено в культурном слое на глубине 0,67–0,79 м от дневной поверхности, под частично перекрывавшим его скоплением костей животных и фрагментов керамики гуннского времени. Контуры могилы не прослеживались.

Скелет женщины (adultus) оказался большей частью разрушен, его остатки размещались на участке 1,9 × 0,3–0,6 м. Не потревоженными остались лишь кости ног (кроме левой бедренной). По ним можно определить, что погребенная была ориентирована головой на ВЮВ. От верхней части скелета сохранились в переотложенном состоянии кости рук, отдельные фрагменты черепа (правая височная и глазничная кости).

В центральной части погребения на уровне залегания костей обнаружены глиняное пряслице-грузик почти биконической формы (рис. 3, 3 ) и точильный камень.

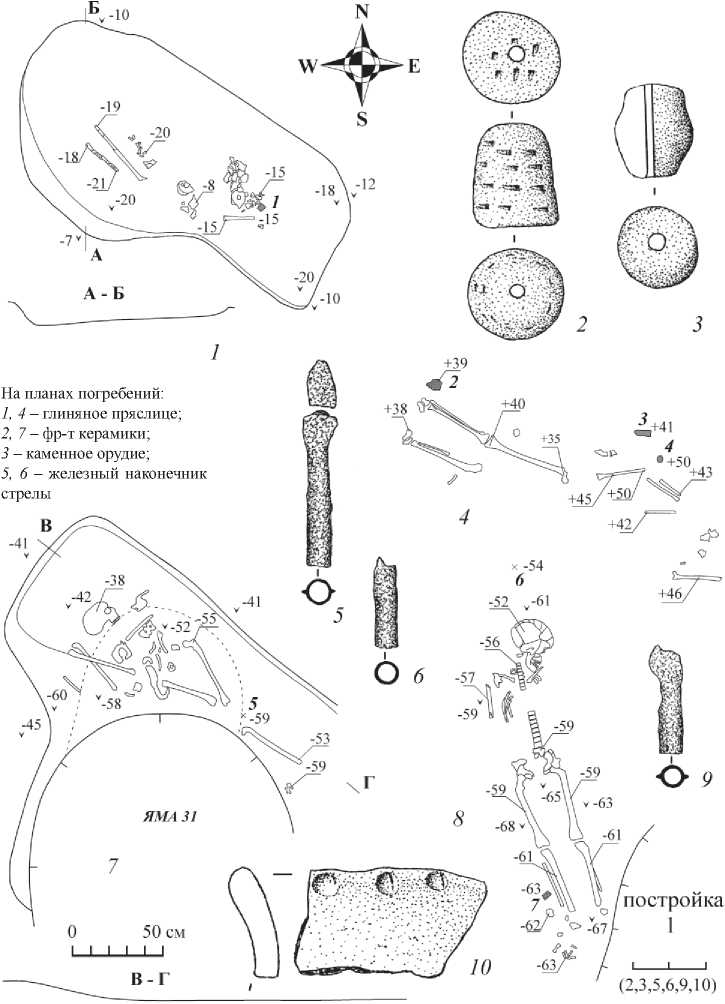

Погребение 34 (рис. 4, 1 ) было совершено в яме, имеющей в плане форму прямоугольника с сильно скругленными углами и ориентированной длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Размеры могилы 2,7 × 1,1–1,46 м по верху и 2,5 × 1–1,34 м по низу, глубина в материке 0,2–0,32 м (чуть менее 1,4 м от дневной поверхности). Сверху в северо-восточной стенке ямы зафиксирован подтреугольный выступ размерами 0,9 × 0,35 м. Вдоль северо-восточной и юго-западной стенок, а также в северо-западном углу могилы, имелись плоские заплечики шириной соответственно 0,15–0,35 м, 0,14–0,16 м и 0,08–0,1 м. Заполнение могильной ямы по всей глубине было однородным – гумусированный суглинок темно-серого цвета.

Несколько выше (на 0,09–0,1 м) дна могилы в позе вытянуто на спине, головой на ВЮВ, лежал скелет женщины 25–30 лет. Череп был повернут влево. Руки вытянуты вдоль туловища. Сохранность костей скелета довольно плохая.

На черепе, в районе правого виска, лежала серьга, представлявшая собой несомкнутое колечко из бронзовой проволоки (рис. 4, 3 ). Такая же серьга обнаружена под черепом у его основания (рис. 4, 4 ). В 0,05 м перед глазницей лежала округлая бусина, изготовленная из свернутой в колечко бронзовой пластинки (рис. 4, 5 ). На правом плече погребенной размещалась бронзовая булавка со спиралевидной головкой (рис. 4, 2 ).

Погребение 41 (рис. 3, 7 ) обнаружено в подпрямоугольной могиле, прослеженной в материке по углубленной на 0,01–0,08 м (0,83–1,01 м от дневной поверхности) северо-западной части размерами 1 × 0,6 м. Могильная яма длинной осью была ориентирована по линии СЗ–ЮВ, отчасти ее прорезала более поздняя хозяйственная яма 31.

На дне могилы головой на СЗ лежал сильно разрушенный скелет мужчины 17–19 лет. Не потревоженными были череп, развернутый налево, и правая голенная кость. Тазовые и бедренные кости, плечевая и локтевая кости правой руки сдвинуты. Большинство позвонков, ребер и кости левой руки в погребении отсутствовали. Между черепом и голенью погребенного, т. е. на месте смещения костей, в заполнении могилы наблюдалось темное пятно размерами 0,54 × 0,85 м. Очевидно, это и есть след ямы, разрушившей захоронение.

На границе этого пятна на дне могильной ямы обнаружены железный втуль-чатый двухлопастной наконечник стрелы с ромбическим пером и обломок втулки еще одного (рис. 3, 5, 6 ).

Рис. 4. Погребения 34 ( 1–5 ) и 56 ( 6, 7 )

1 – план и разрезы погребения 34; 2, 6 – бронзовые булавки; 3, 4 – бронзовые серьги; 5 – бронзовая бусина; 7 – план и разрез погребения 56

Погребение 44 (рис. 3, 8 ) выявлено в слое практически на уровне материка (1,05–1,18 м от дневной поверхности). Представляет собой захоронение мужчины 29–34 лет, лежавшего вытянуто на спине и ориентированного головой на ССЗ. Скелет располагался в слое темно-серого суглинка, не отличавшегося от окружающей почвы, поэтому контуры могильной ямы не просматривались. Он отчасти потревожен грызунами: почти полностью отсутствовали кости верхних конечностей, не было большей части ребер, оказались смещенными кости правой стопы. Левая стопа и отчасти голень были разрушены котлованом постройки 1 гуннского времени.

Сохранность костей в целом плохая. Свод черепа сохранился во фрагментах, имеются обломки правой лопатки и правого плеча, крестец и тазовые кости, длинные кости обеих ног, разрозненные кости стоп. Судя по сохранившемуся in situ обломку правой плечевой кости, руки погребенного могли быть вытянуты вдоль туловища. Череп был развернут влево и несколько смещен к левому плечу.

В 0,3 м севернее черепа найден железный втульчатый двухлопастной наконечник стрелы, явно перемещенный туда грызуном (рис. 3, 9 ). Рядом с правой голенью погребенного был обнаружен фрагмент венчика лепного сосуда скифской эпохи (рис. 3, 10 ). Поскольку культурный слой поселения Ксизово 19 практически не содержит такой керамики, можно предположить, что этот фрагмент оказался в могиле не случайно.

Погребение 56 (рис. 4, 7 ) было совершено в прямоугольной со скругленными углами яме, контуры которой прослежены в материке лишь по углубленной на 0,03–0,04 м южной части. Приблизительные размеры ямы 2,6 × 1 м. На ее дне (на глубине 0,77–0,84 м от дневной поверхности) лежал скелет женщины 30–35 лет, от которого сохранились лишь кости ног, фрагменты таза и частично кости левой руки. По этим останкам видно, что умершая располагалась вытянуто на спине, головой на ВСВ.

В 0,3 м севернее правой бедренной кости обнаружена бронзовая булавка со спиралевидной головкой (рис. 4, 6 ). При расчистке могильной ямы встречались отдельные фрагменты керамики гуннского времени, свидетельствующие о том, что погребение было разрушено уже после отложения поселенческого слоя.

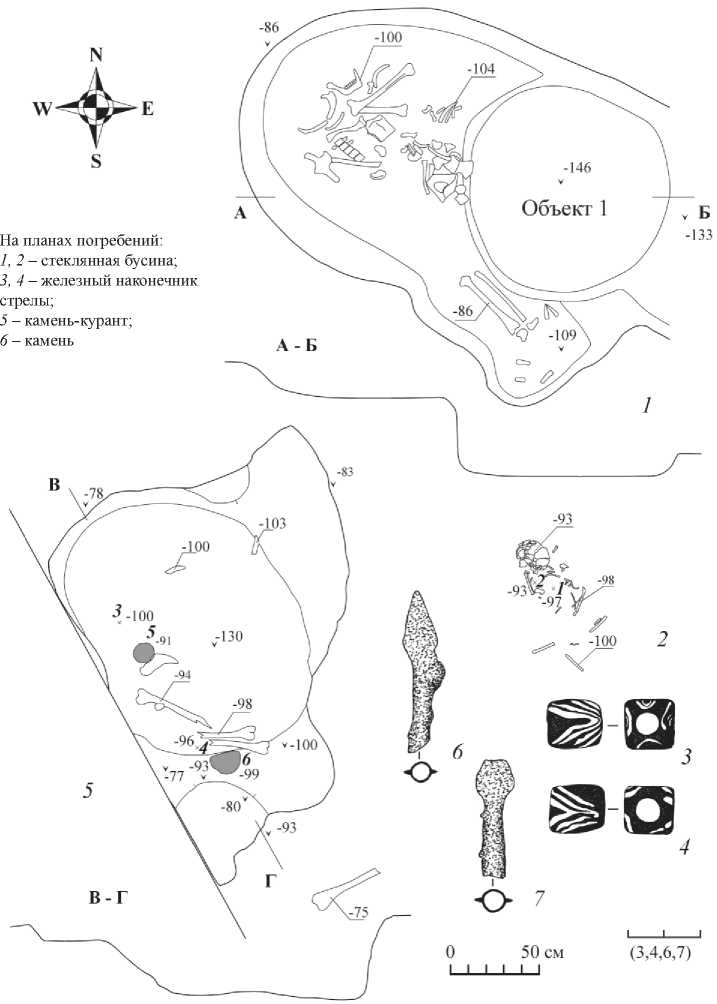

Погребение 65 (рис. 5, 1 ) выявлено в прямоугольной со скругленными углами могильной яме, ориентированной по линии СЗ–ЮВ. Размеры могилы составляли по верху 2,44 × 0,7–1,52 м, по низу – 2,3 × 0,48–1,3 м, глубина в материке 0,09–0,14 м. Заполнение представляло собой темно-серый гумусированный суглинок с включениями мелких комочков глиняной обмазки.

Кости мужчины 35–45 лет лежали на дне могилы (на глубине 1,13–1,27 м от дневной поверхности). От черепа сохранилась нижняя челюсть. В анатомическом порядке располагались грудной и шейный отделы позвоночника, а также кости голени и, отчасти, стопы правой ноги. Судя по ним, погребенный размещался вытянуто на спине, головой на СЗ. Другие части посткраниального скелета оказались перемешаны или утрачены. Сопровождающий инвентарь отсутствовал, однако погребение было частично разрушено ямой первых вв. н. э. (объект 1), что и позволило отнести его к скифскому времени.

Погребение 76 (рис. 5, 2 ) было обнаружено в предматериковом слое, контуры могилы не просматривались. На глубине 1,05–1,12 м от дневной поверх-

Рис. 5. Погребения 65 ( 1 ), 76 ( 2–4 ) и яма 4 ( 5–7 )

1 – план и разрез погребения 65; 2 – план погребения 76; 3, 4 – стеклянные бусины; 5 – план и разрез ямы 4; 6, 7 – железные наконечники стрел ности головой на ЗСЗ лежал сильно разрушенный костяк ребенка 9–10 лет. Череп был раздавлен, в центре лобной кости отмечено небольшое круглое повреждение (посмертное?). Части скелета смещены, многие из них отсутствовали.

В районе груди погребенного найдены две бусины в форме параллелепипеда из глухого черного стекла, украшенные фестонами из желтых линий (рис. 5, 3, 4 ).

Кроме погребений, на территории поселения у края береговой террасы была обнаружена яма, содержавшая антропологические материалы.

Яма 4 (рис. 5, 5 ) в верхней части в плане напоминала треугольник размерами 2,52 × 1,64 м. Стенки сужались книзу. Плоское, овальное в плане дно имело размеры 1,76 × 1,2 м. Общая глубина ямы в материке – 0,53 м. Однородное заполнение представляло собой гумусированный суглинок черного цвета. В южной части ямы выше дна располагались кости и камни, залегавшие в виде скопления на участке размерами 1,12 × 0,8 м. Среди костей животных найдены берцовая (?) и голенные кости человека, камень-курант зернотерки, два железных втульча-тых двухлопастных наконечника стрел (рис. 5, 6, 7 ).

Открытый у с. Ксизово погребальный памятник следует интерпретировать как грунтовый могильник достаточно длительного накопления. Это видно по разнообразию половозрастных характеристик погребенных, а также по отклонениям в их ориентировках, явно имевшим сезонный характер. О том же свидетельствует и достаточно обширная площадь могильника, прослеженного и на территории соседнего поселения Ксизово 16 ( Козмирчук и др. , 2011).

Публикуемыми комплексами число погребений скифского времени на Кси-зово 19 явно не исчерпывается. В ходе раскопок встречались разрушенные костяки; в то же время, в слое, практически не содержавшем поселенческих материалов этой эпохи, найдены отдельные вещи (железные наконечники стрел и ворворка, глиняные пряслица-грузики, обломок бронзового зеркала, бронзовая подвеска-лошадка), вполне подходящие для погребального инвентаря. Надо полагать, со скифским временем удастся в будущем соотнести какие-то из многочисленных безынвентарных захоронений, по обрядовым признакам пока не отличимых от погребений гуннской эпохи.

Уже атрибутированные комплексы дают представление о некоторых элементах характерной для могильника похоронной обрядности. Умершие размещались вытянуто на спине в подпрямоугольных могилах, углубленных, как правило, до уровня материка или ниже. Мужчины были ориентированы головой на СЗ (ССЗ), женщины – на ЮВ (ВЮВ). Многие посткраниальные костяки оказались в той или иной мере разрушены, что, в принципе, можно было бы объяснить ритуальной эксгумацией. Однако от такого вывода удерживают следующие соображения. Во-первых, в некоторых погребениях (34 и 44) костяки были практически не потревожены. Во-вторых, в почвенном слое наблюдаются в изобилии следы активной жизнедеятельности землеройных животных. Наконец, в-третьих, в погребении 56, как и в одном из захоронений на Ксизово 16 (Там же. С. 202), были прослежены разрушившие их перекопы гораздо более позднего времени. Тем не менее, какие-то манипуляции с посткраниальными скелетами на могильнике явно совершались, судя по находкам в яме 4. Обнаруженное в ней скопление костей животных и человека напоминает погребально- жертвенные комплексы, выявленные в лесостепном Подонье на Семилукском городище (Пряхин, Разуваев, 2000. С. 253, 254) и на поселении 3 у с. Подгорное (Либеров, 1958. С. 49).

Инвентарь погребений довольно скуден: в мужских захоронениях – стрелы, в женских – украшения и пряслица. Найденные вещи, за исключением костяного наконечника стрелы, имеют соответствия в материалах скифоидных памятников лесостепного Подонья, но датируются довольно широко. Полихромные бусы, такие как в погребении 76, найдены на Семилукском и Мостищенском городищах ( Пряхин, Разуваев , 1995. С. 64. Рис. 14, 13–15 ; Синюк, Березуцкий , 2001. С. 147. Рис. 103, 6), в одном из Мастюгинских курганов ( Пузикова , 2001. С. 58. Рис. 25, 1 ). Е.М. Алексеева (1978. С. 49) отнесла такого рода изделия к типу 276б, бытовавшему в IV–III вв. до н. э. Бронзовые бусы, сходные с найденной в погребении 34, Е.М. Алексеева объединила в тип 3, характерный для начала н. э., но отметила и находки их в комплексах второй половины VI – первой половины V в. до н. э. и II в. до н. э. ( Алексеева , 1982. С. 23). Обнаруженные вместе с бусиной бронзовые серьги по классификации В.Г. Петренко соответствуют первому варианту типа 27, распространенному в IV–III вв. до н. э. ( Петренко , 1978. С. 35, 36). В среднедонских курганах V–IV вв. до н. э. широко представлены железные наконечники стрел, подобные ксизовским ( Савченко , 2004. С. 203). Бронзовые булавки со спиралевидной головкой были распространены в Восточной Европе с эпохи бронзы. В Подонье два таких изделия обнаружены в слое VI–V вв. до н. э. на Пекшевском городище ( Медведев , 1999. С. 77. Рис. 36, 1, 2 ).

Хронологический спектр вещевого материала уточняет радиоуглеродная дата погребения 14 (ИГАН-3770): 2300 ± 90 л. н. (наиболее вероятная калибровка 418–203 гг. до н. э.). Таким образом, исходя из имеющихся данных, Ксизов-ский могильник следует датировать концом V–III в. до н. э.

Могильник синхронен расположенному рядом поселенческому комплексу, состоящему из городища с оборонительными сооружениями второй половины I тыс. до н. э. ( Разуваев , 2011) и селища (Ксизово 17), на котором найдены довольно многочисленные материалы скифоидной и городецкой культур ( Об-ломский, Разуваев , 2009). Погребения могильника следует соотносить со ски-фоидным населением донской лесостепи. Об этом свидетельствуют и вещевой инвентарь, имеющий аналогии среди скифоидных древностей, и венчик ски-фоидного сосуда, найденный в погребении 44.

У с. Ксизово выявлен, по существу, первый в лесостепном Подонье грунтовый могильник скифской эпохи. Ранее в регионе, в том числе на территории поселений, были открыты отдельные бескурганные погребения (Бирюков, Разуваев, 2004. С. 189; Золотарев, 2004. С. 140, 141; Либеров, 1960. С. 93, 94; Разуваев, 2012; Синюк, Березуцкий, 2001. С. 150, 152). Массовые захоронения, совершенные по специфическому обряду, обнаружены на Семилукском городище (Пряхин, Разуваев, 2000). Однако вплоть до недавнего времени единственно возможным способом погребения обитателей скифоидных поселений донской лесостепи признавались немногочисленные подкурганные захоронения (подробнее см.: Разуваев, 2013). Некоторые исследователи и сейчас придерживаются традиционных представлений (Гуляев, 2010. С. 135, 136; Пузикова, 2000. С. 263–265), однако другие обосновали концепцию этнокультурной неоднород- ности местного общества, предполагающую наличие у рядового оседлого населения собственной погребальной практики, не связанной с курганным обрядом (Березуцкий, 1995. С. 57; Медведев, 1999. С. 123, 124; Пряхин, Разуваев, 2000. С. 256). Более того, в скифологии зреет убеждение в том, что у населения лесостепи бескурганный обряд погребения вообще был одним из наиболее распространенных (Скорый, 2003. С. 62–64).

Список литературы Грунтовые погребения скифского времени у с. Ксизово на Верхнем Дону

- Алексеева Е.М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. Т 2. М.: Наука. 120 с. (САИ. Вып. Г1-12.)

- Алексеева Е.М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 3. М.: Наука. 104 с. (САИ. Вып. Г1-12.)

- Березуцкий В.Д., 1995. Курганы скифского времени лесостепного Дона (к реконструкции социальных отношений). Воронеж: Изд-во Воронежского пед. ун-та. 73 с.

- Бирюков И.Е., Разуваев Ю.Д., 2004. Городище скифского времени у с. Каменка на Верхнем Дону//Археологические памятники бассейна Дона/Отв. ред. А.Т. Синюк. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 181-191.

- Гуляев В.И., 2010. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: ИА РАН. 344 с.

- Золотарев П.М., 2004. Новые материалы скифо-сарматского времени в районе с. Мастюгино//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001-2003/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 127-150.

- Козмирчук И.А., Моисеев А.В., Разуваев Ю.Д., 2011. Погребения скифского времени на верхнедонском поселении-могильнике Ксизово-16//Восточноевропейские древности скифской эпохи/Ред. В.Д. Березуцкий и др. Воронеж: Научная книга. С. 196-203. (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского. Вып. 1.)

- Либеров П.Д., 1958. Отчет о работе Воронежского отряда лесостепной экспедиции ИИМК АН СССР в 1958 г.//Архив ИА. Р-1, № 1726.

- Либеров П.Д., 1960. Отчет о работе Воронежского отряда Лесостепной экспедиции в 1960 г.//Архив ИА. Р-1, № 2118.

- Медведев А.П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья: Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука. 160 с.

- Обломский А.М., Разуваев Ю.Д., 2009. Материалы скифского времени с верхнедонского поселения Ксизово 17//Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 13/Отв. ред. В.В. Килейников. Воронеж: Научная книга. С. 176-185.

- Петренко В.Г., 1978. Украшения Скифии УП-Ш вв. до н. э. М.: Наука. 144 с. (САИ. Вып. Д4-05.) Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., 1995. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные результаты раскопок 1984-1993 г.)//Археологические памятники Среднего По-очья: Сб. ст./Отв. ред. В.П. Челяпов. Вып. 4. Рязань: Обл. упр. статистики. С. 43-68.

- Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., 2000. К интерпретации захоронений на Семилукском городище скифского времени//Скифы и сарматы в УШ-Ш вв. до н. э.: Палеоэкология, антропология и археология/Отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 249-257.

- Пузикова А.И., 2000. Городища и курганные могильники Среднего Подонья: к вопросу о их этнокультурном единстве//Скифы и сарматы в УШ-Ш вв. до н. э.: Палеоэкология, антропология и археология/Отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 258-267.

- Пузикова А.И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Разуваев Ю.Д., 2011. Первые данные об укрепленных поселениях конца I тысячелетия до н. э. в лесостепном Подонье (по материалам Ксизовского городища)//Восточноевропейские древности скифской эпохи/Ред. В.Д. Березуцкий и др. Воронеж: Научная книга. С. 219-228. (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского. Вып. 1.)

- Разуваев Ю.Д., 2012. Грунтовые погребения скифского времени у с. Кулаковка на Среднем Дону//Восточноевропейские древности/Отв. ред. Ю.Д. Разуваев. Воронеж: Научная книга. С. 165-169. (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского. Вып. 2.)

- Разуваев Ю.Д., 2013. Погребальная практика оседлого населения лесостепного Подонья в скифскую эпоху: Историографический аспект проблемы//Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 15/Отв. ред. И.В. Федюнин. Воронеж: Научная книга. С. 239-244.

- Савченко Е.И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001-2003/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151-277.

- Синюк А.Т., Березуцкий В.Д., 2001. Мостищенский комплекс древних памятников (эпоха бронзы -ранний железный век). Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 192 с.

- Скорый С.А., 2003. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского этнокультурного элемента). Киев: ИА НАНУ 197 с.