Гуманитарные диссертационные исследования в России: аналитический дискурс тематики научных работ

Автор: Ремизов Вячеслав Александрович, Чазова Светлана Анатольевна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Методология научных исследований

Статья в выпуске: 2 (82), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты измерения документального потока диссертационных исследований за 2015-2017 годы по научным специальностям: «Библиотековедение и библиография», «Теория и история культуры» и «Социально-культурная деятельность». Выявлены лакуны в выборе тем исследовательских изысканий. Делается предположение об отсутствии взаимосвязи выбора научных тем с актуальными вопросами общественной регуляции социально-культурной сферы, тогда как сегодня, по мнению авторов, необходимо сконцентрировать силы на всестороннем анализе исторических вех продвижения российского общества с выявлением лучших достижений на этом пути, с обоснованием конкретных мер по совершенствованию сфер жизнедеятельности, с выделением демаркационных линий, а порой и заблуждений, но с обязательным видением конструктивного, что поможет нашему обществу и нашим согражданам строить подлинно процветающую Россию, из чего вытекает такое важное требование к гуманитариям (гуманитарию) и к их научной деятельности, как социальная ответственность. Обосновываются выводы о необходимости разработки наиболее актуальных направлений культурологии, связанных с междисциплинарным подходом и профессиональной опорой на методологию культурологического исследования, на специфику «языка» диссертационных работ.

Диссертация, гуманитарные исследования, тема исследования, предмет исследования, наукометрические измерения, документный поток

Короткий адрес: https://sciup.org/144161145

IDR: 144161145 | УДК: 001.891

Текст научной статьи Гуманитарные диссертационные исследования в России: аналитический дискурс тематики научных работ

Гуманитарные проблемы в российском обществе традиционны. Нет ни одного политического документа последних десятилетий, в котором бы не декларировалось в методологическом и в технологическом ракурсах внимание к человеку (личности), к его состоянию, функционированию, к бытию и социокультурному статусу в обществе. Конституция Российской Федерации (основной закон), многочисленные концептуальные документы развития, предвыборные программы партий и политических объединений, послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, на основе которых сконструированы задачи совершенствования общественного строительства на ближайшее и предстоящее время, – всё пронизано гуманитарными целевыми векторами.

Вместе с тем следует отметить, что всякий вектор движения нуждается в теоретическом, правовом, организационном, трендовом, ментальном обеспечении и поддержке. Данной цели обязаны служить, прежде всего, диссертационные исследовательские работы. В этом процессе вполне своевременным и необходимым можно считать прошедший в стенах Московского государственного института культуры (7–8 февраля 2018 года) первого в стране Российского гуманитарного Форума: «Основные направления гуманитарных исследований в современной России: качество научных работ».

В работе Форума приняло участие более 150 человек, представляющих все основные регионы страны. Состав Форума: руководители диссертационных советов (председатели, заместители председате- лей, учёные секретари), ректоры и проректоры из более чем 50 вузов, учёные-исследователи гуманитаристики.

Форум проходил при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Президиума Российской академии образования, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки России и Российского профессорского собрания.

Среди многих тем, поднятых и обсуждённых участниками Форума, был и вопрос об аналитическом поле научных гуманитарных исследований. Готовили и представляли этот материал авторы публикуемой статьи.

Тематико-содержательной экспертизе были подвергнуты диссертационные работы по специальностям: «Библиотековедение и библиография», «Теория и история культуры» и «Социально-культурная деятельность». Всего рассмотрено около 500 диссертационных исследований, представленных на защиту с 2015 по 2017 годы включительно и опубликованных на портале Высшей аттестационной комиссии [3].

Измерительные технологии документного потока (а массив диссертационных исследований относится к данному типу форматов представления информации) в последние десятилетия стали традиционными в науковедческом исследовательском поле. Метрические изыскания подвергаются активной критике со стороны учёных, занявших место среди сторонников аксиологической концепции научного знания. Однако статистический анализ диссертационных исследований позволяет провести корреляцию от ко- личественных к качественным показателям. Метаданные о диссертационном ис- следовании, представленные библиографическими элементами, описывающими диссертацию / автореферат, позволяют моделировать карту научных изысканий и проводить связи между ними. В данном случае это касалось тематики исследований, определяемой по обязательным элементам введения: «Объект» и «Предмет». Таким образом, проводя процедуры анализа содержания диссертаций и их группировки по предметным полям, мы получили возможность установить общие тенденции и специфические особенности исследовательских практик.

Каждая работа вовлекалась в измерительную процедуру только один раз.

Опциями описания научной работы выступили тема, план работы, объект и предмет исследования. Отдельные работы подвергались выборочному содержательному обзору.

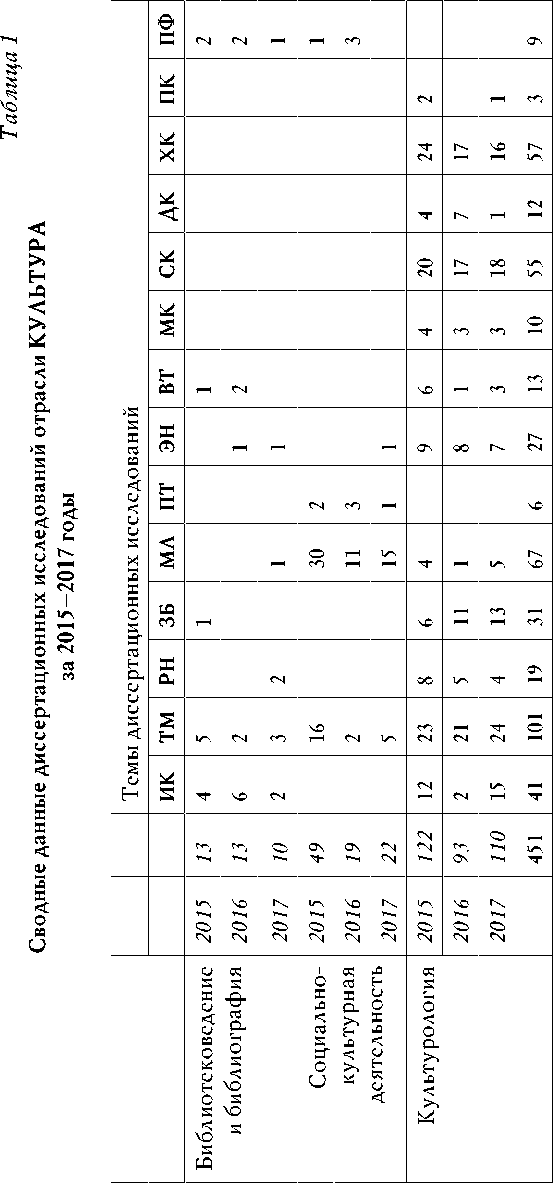

В ходе содержательного анализа была выработана категориальная шкала. В неё вошли: историко-культурный; теоретико-методологический; региональный; зарубежный; молодёжный; этнонацио-нальный; патриотическое воспитание и виртуальный аспекты. Выяснялась также сфера исследования: материальная; социокультурная; духовная; художественно-культурная и практико-профессиональная. Следует отметить, что, конечно, как и всякая формула или график, аналитические модели ограничивают рамки интерпретаций. В силу этого аналитические суждения авторов имеют некоторую «округлённость» и «отграненность». Однако общее состояние диссертационно-исследовательской картины в рамках избранных гуманитарных дисциплин выя- вить и охарактеризовать, как представляется, возможно (см. таблицу 1).

где темы диссертационных исследований представлены как:

ИК – историко-культурный аспект;

ТМ – теоретико-методологический аспект;

РН – региональный аспект;

ЗБ – зарубежный аспект;

МЛ – молодёжь как объект исследования;

ПТ – патриотическое воспитание;

ЭН – этнонациональный аспект;

ВТ – виртуальный аспект;

МК – материальная культура;

СК – социальная культура;

ДК – духовная культура;

ХК – художественная культура;

ПК – политическая культура;

ПФ – профессиональный аспект.

Как видно из таблицы, в среднем количество защищённых диссертаций с 2015 по 2017 годы снизилось, но обретает, видимо, какой-то оптимальный ежегодный показатель:

-

• по культурологии – 110;

-

• по социально-культурной деятельности (СКД) – 22;

-

• по библиотековедению – 10.

Такая картина, очевидно, связана с повышением требований к защищаемым научным работам1, включая и реоргани- зелёного дерева жизни» (И. В. Гёте), от практики, от реальных культурных процессов. Несомненно, проблема уровня методологической зрелости диссертационных исследований важна и нуждается в совершенствовании. Об этом свидетельствуют примеры раздела авторефератов: «Теоретико-методологические основы исследования». Вынуждены констатировать, что сплошь и рядом фиксируется смешение теории и методологии; взглядов, идей, концептов и методик. Сами же зацию деятельности диссертационных со- методологические основы, как правило, ветов.

Наиболее распространёнными исследовательскими темами обозначились следующие: историко-культурная (библиотековедение); теоретико-методологическая (культурология); тема молодёжных интересов (СКД); тема художественной и социальной культуры (культурология). Следует заметить, что число исторических работ возросло в первую очередь в культурологии. Причём часто исторические темы не связаны с отечественной историей культуры и носят весьма отвлечённый характер, который, конечно же, не безынтересен, но обеспечивает преимущественно картину культурно-исторического поля зарубежных стран. Таким образом, отечественное историческое культурное поле может при таком состоянии дел «вымываться». Довольно высок и константен показатель теоретико-методологических культурологических исследований. Это приводит к выводу о некотором «осушении» культурологических исследований, об отстранении от «вечно очерчиваются скудно, ограничено и поверхностно. Они нередко просто не совпадают с сутью темы диссертации.

Отдельно необходимо сказать о теме «художественная культура» в культурологических исследованиях. Здесь нередко встречается «скатывание» в искусствознание; допускается доминирование искусствоведческой предметности и аргументированности. На данном фоне фиксируется проблема «языка» исследования. Культурологическое поле анализа, например, должно осуществляться в категориях: артефакты, мемы, методы, социоформы функционирования, связки социопрактики и духовной аксиологии, направленности содержания в искусстве, их историческое этапирование и т.п. Описание деталей нотной записи, «характера мазка» художника, «физики» хореографии, её пластики и прочее смещает исследовательский культурологический акцент к полю искусствознания. Как нам видится, введение в текст категории «художественная культура» не спасает положения дел. Нужны процессуальные кластеры культуры, опора на них.

Отдельного комментария требует тема, посвящённая молодёжной страте.

Следует отметить её особую выраженность в диссертациях по направлению социально-культурной деятельности. Реже она представлена в тематике библиотечной аналитики. Тема молодёжи сопряжена с темой патриотического воспитания/ формирования, и данный аспект научной практики оказывается едва ли не ведущим в социокультурных диссертационных исследованиях. Однако в работах культурологического и библиотековедческого профилей эта тема количественно имеет тенденцию к сокращению. А тема-то сегодня остро важна и актуальна, она фиксируется как неотъемлемое условие «консолидации российского общества».

С данным явлением сопряжены и некоторые «исследовательские пустоты». Наиболее выраженная среди них тема этнонациональных отношений. Она почти «выпала» в поле библиотековедения и культурологии, снизилась до единичных случаев в сфере СКД.

Авторы обратили внимание и на другую лакуну. Она, как ни странно, связана с такой актуальной темой, как взаимодействие социума в виртуальном пространстве. Это современное явление представлено в диссертациях по библиотековедению (3 работы), в культурологии явно обозначена тенденция к спаду исследований по данной теме (от 6 до 1 и 3). В СКД же не представлена совсем. Между тем в прессе активно и длительно ведётся полемика о таких специальностях, как «компьютерная режиссура», «виртуальное социокультурное просвещение», «электронное конструирование СКД» и т.д. Тема виртуализации всех практик социума определяет новые рубежи для исследователей, должна быть развита и будет интересна на различных уровнях и при различных средствах социокультурного взаимодействия.

Представляется, что в «пустотность» попала в последние годы и тема разработки культурологии как теории. В исследованиях все теоретические базы берутся как известные и разработанные априори. Но ведь и темы культуры, культурологии – довольно «молоды» в своём научно-теоретическом осмыслении. А теоретических новаций от научного сообщества по-прежнему мало. Приходится констатировать, что теоретические работы последнего времени связаны с проблемами социокультуры, а не теории самой культуры. Недаром один из основателей теоретико-культурологического журнала «Обсерватория культуры» А. Я. Флиер так много времени тратит, по его словам, на поиск статей для журнального портфеля и указывает на дефицит статей. А между тем многие теоретические вопросы лежат чуть ли не на поверхности. Так, например, известный по общей формулировке закон преемственности культуры, кажется, досконально изучен, но, обратим внимание, что это осуществлено в пределах только практической необходимости. На деле оказывается, что механизмы данного закона детально не разработаны как в свете теории энтропии, так и в ракурсе теории синергетических явлений. Осмысление данных аспектов ждёт своих исследователей и в плане диффузно-сти, и в створе конвергенции, порождённой современными процессами аксиологической глобализации, возросшего обмена языковыми формами, культурными нормами, массовидными подражательными образцами. Возникает логичный вопрос: почему в исследованиях по данной теме не используется открытый уже за- кон «старения форм», закон «старения идей», закон аксиологической дополнительности, закон «замещения значения» и т.д.?

В подобной же ситуации оказалась и другая теоретическая тема – динамика и технология социобытия духовной культуры общества и личности. В культуро- логическом научно-исследовательском поле за три прошедших года она не просто уменьшилась, а обрушилась с семи (показатель итак не особенно высокий) до одного. В двух других отраслях знаний эта тема вообще отсутствует в каком-либо варианте. Между тем именно в диаде: духовность (идеалы, аксиоланты, убеждения, верования, интересы-цели) – рационализм (потребительство, прагматизм, эгоцентризм, массовизация, стереотипность), сегодня протекает основная «река противостояния» западноевропейской (англо-саксонской) и отечественной (христианско-православной, или русско-сибирской, по Н. Я. Данилевскому) цивилизаций. Что же касается теоретикоисследовательской части духовности, духовной культуры, её динамики – данная тема в современной научной литературе, образно говоря, «приглохла».

В учебниках, с которыми связаны такие известные авторы, как О. Н. Астафьева [2], Н. Г. Багдасарян [7], С. Н. Иконникова [6], А. В. Костина [5], А. Я. Фли-ер [12], И. Г. Хандельгиева [9] и многие другие, содержатся разделы, только обозначающие это явление. Вопросы её бытия, структуры, технологии функционирования, законов действия, процессов производства, сохранения и распространения отсутствуют или намечены пунктирно. Такое состояние научной мысли в сфере духовных процессов можно, по на- шему убеждению, объяснить в значительной мере соскальзыванием государства, общества, личности в плоскость потребительского состояния. Не потому ли столь значителен интерес современных мировых учёных-экономистов к таким вопросам, как:

-

• культурный капитал общества, капи-

- тал личности;

-

• капитализация искусства и культурного фонда государства;

-

• культурный рейтинг страны, индекс прибыли от культурного капитала и прочее.

Такая «духовно-исследовательская глухота» чревата (или содержит опасность) сублимацией (З. Фрейд) в иной тип сознательной деятельности, связанной с жёстким рационализмом, с холодным расчётом. А это можно констатировать как отход от исконно русской и общероссийской модели психологического генотипа.

Такова общая картина диссертационного исследовательского гуманитарного поля на примере трёх её составляющих: культурологии, СКД и библиотечно-библиографической деятельности. Анализ подталкивает к выводу, что наши «пробелы» прежде всего связаны с качеством преподавания гуманитарных дисциплин. Многие участники Российского гуманитарного Форума говорили о необходимости переформатирования этого процесса. Необходим переход к проблемности гуманитарного обучения, нужен решительный отход от типа педагога, которого метко, например в украинской словесности, именуют «выкладач»: прочитал и изложил (выложил) прочитанное. Здесь важно вспомнить и исторического классика – Владимира Ульянова, который указывал, что «состав лекторов»

определяет качество учебного процесса в высшей школе. Очевидно, что оптимизировать учебный процесс вслепую, по методу «от цифр статистики» не верно и вредно. Сохранять творческую личность, несмотря на известный возраст, служащую примером поиска в науке, источником новации в отраслях знания, – значит поднимать образование до сакральной высоты и вдохновлять молодёжь на деятельность подлинно научного поиска, ибо и слово «диссертация» имеет в корневой основе «ди» – другое суждение, иной взгляд, новая позиция.

Также необходимо отметить то обстоятельство, что общей слабой стороной гуманитарных исследований является их отвлечённость, несвязанность с реальной практикой. Стало стандартом, например, в культурологических исследованиях обходиться без социометрии, без социокультурных опытов-экспериментов, без элементов математического моделирования и экспертизы. В подавляющем большинстве диада: квалификационный текст – творческий инновационный текст, смещён реально в левую сторону. В этом случае многое оказывается декларацией известного, систематизацией уже разрешённого в науке. Нередко поэтому первый пункт положений, выносимых на защиту, сводится к формулировке дополненного (или уточнённого) определения... А это оказывается довольно часто простым набором слов. В данном срезе, вероятно, можно было бы в автореферат включить обязательный раздел о практических предложениях и рекомендациях, направленных на совершенствование состояния исследуемых явлений в обществе, поскольку научная работа должна в какой-то мере служить «пользе для род- ного Отечества», которое обеспечивает в известной доле научную деятельность соискателя искомой научной степени.

С качественной стороной диссертационных гуманитарных исследований связаны и общеорганизационные требования к подготовке этих работ. На Форуме достаточно говорили, например, о нечёткости требований ВАК к «авторскому тексту» исследований. Это приводит к противоречивым объёмам норм: 70%; 80%; 90%. Во многих случаях это вводится произвольно, субъективно, но пока точно сформулированной нормы нет, а это явно девальвирует требования к научному материалу.

Другой вопрос – приём диссертации к рассмотрению на диссертационном совете. ВАК определила три довольно формальных критерия, но к самому совету его требования несравнимо жёстче. Такое положение дел ставит диссертационный совет в противоречивое положение. Кроме того, существует практика устных распоряжений типа: «ВАК просит учесть...» Это, например, касается научных публикаций по материалам диссертации.

Большое сомнение вызвало у участников Форума решение ВАК о необходимости у соискателей публикаций в международной информационной системе Scopus. Дело в том, что иностранные журналы, как правило, отказывают по формальным соображениям отечественным авторам, а ответом на данное решение ВАК стало возникновение множества коммерческих предложений на рынке публикационной деятельности с необоснованно завышенными условиями публикации. Так предпринимательская деятельность «слила» в своё русло усилия ВАК и превратила всё в околонаучный бизнес.

Вызывает сожаление и тот факт, что всё ещё не решён чётко вопрос о соотношении авторского текста и монографии по содержанию докторского диссертационного исследования. Многие участники Форума также говорили о том, что уменьшилось информационное научное пространство по гуманитаристике. Было бы желательно возродить систему библиографического информирования международного, республиканского, краевого и областного уровней для обеспечения информационными реферативными продуктами гуманитарного профиля.

Резюмируя, отметим ещё одно не менее существенное явление. В исследованиях не обнаружились материалы об осмыслении профессиональной деятельности гуманитариев. Создаётся впечатление, что они исключены или не включены в социальные практики. Вместе с тем известны работы Р. Г. Абдулатипова [1], А. Д. Жаркова [4], И. В. Малыгиной [8], В. М. Розина [11], В. С. Садовской [10], В. М. Чижикова [13], Н. Н. Ярошенко [13] о культурных практиках в российских регионах, среди которых:

-

• создание культурной среды;

-

• разработка культурных проектов;

-

• осуществление культурологических

экспертиз социально-экономических проектов;

-

• осуществление культурно-просветительных мероприятий и т.д.

Всё это свидетельствует об активном участии представителей гуманитарных профессий и самой гуманитаристики в преобразовательных процессах современной России.

Думается, что роль гуманитаристики в заявленном Президентом России тренде на ускорение развития страны в предстоящем шестилетии будет неуклонно возрастать и закрепляться на практике.

Отсюда вытекает такое важное требование к гуманитариям (гуманитарию) и к их научной деятельности, как социальная ответственность. Прежде всего, она проявляется в целевой установке исследовательской работы. Или негативные, маргинальные установки на общество и утверждение безвыходности, примата тупиковой ситуации и т.д. и т.п., или выявление реальных путей развития.

Не вызывает сомнений то, что сегодня необходимо сконцентрировать силы на всестороннем анализе исторических вех продвижения российского общества с выявлением лучших достижений на этом пути, с обоснованием конкретных мер по совершенствованию сфер жизнедеятельности, с выделением демаркационных линий, а порой и заблуждений, но с обяза- тельным видением конструктивного, что поможет нашему обществу и нашим со- гражданам строить подлинно процветающую Россию.

Список литературы Гуманитарные диссертационные исследования в России: аналитический дискурс тематики научных работ

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2013 года N 836 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации»

- Абдулатипов Р. Г. Человек и культура. Философия и практика духовных идеалов: монография. Москва: МГУКИ, 2012. 188 с.

- Астафьева О. Н, Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Культурология. Теория культуры: учебное пособие. 3-е издание. Москва: Юнити-Дана, 2012. 487 с.

- Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://vak.ed.gov.ru/ (дата обращения: 31.01.2018).

- Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: учебник для бакалавров, магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажеров и докторантов / Московский государственный институт культуры. Москва, 2017. 466 с.