Гуманитарные технологии в проектировании воспитательного кластера инженерного вуза

Автор: Трушников Д.Ю.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Экология человека

Статья в выпуске: S, 2011 года.

Бесплатный доступ

В докладе приводится информация о результатах современных исследований российских ученых в области педагогических технологий, в частности в контексте воспитания инженера-интеллигента. Категория «инженер-интеллигент» предлагается авторами как вариант компетентного развития специалиста в области промышленного природопользования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14315233

IDR: 14315233

Текст научной статьи Гуманитарные технологии в проектировании воспитательного кластера инженерного вуза

Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen

В докладе приводится информация о результатах современных исследований российских ученых в области педагогических технологий, в частности в контексте воспитания инженера-интеллигента. Категория «инженер-интеллигент» предлагается авторами как вариант компетентного развития специалиста в области промышленного природопользования.

The report provides information on the results of modern research of Russian scientists in the field of teaching technologies, particularly in the context of the education of the engineer-intellectual. Category of «engineer-intellectual» proposed by the authors as a variant of a competent specialist in the field of industrial environmental management.

Удовлетворение новых запросов общества в подготовке инженера-интеллигента требует перестройки всей работы современного технического вуза. Важнейшие требования, которые предъявляет к системе образования современность, — глобализация и интернационализация, стандартизация и унификация, открытость и доступность, высокое качество образовательных услуг, обеспечивающих конвертируемость образования, социальную и профессиональную мобильность выпускника, его конкурентоспособность.

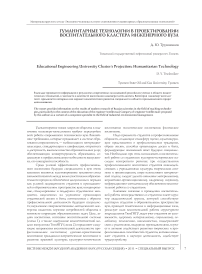

Среди условий эффективности профессионального воспитания будущих специалистов в вузе очень важными являются: культивирование гуманного стиля взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса; обеспечение дисциплины и порядка как условий защищенности студентов и преподавателей в образовательном пространстве вуза; инициирование, стимулирование и поддержка студенческих инициатив, нацеленных на улучшение организации студенческой жизни и быта, соотнесенных с образом профессиональной деятельности будущего специалиста; неуклонное совершенствование методического мастерства педагогов; изучение потребностей общества в контексте коррекции образовательных задач. Цель, задачи воспитания, состояние воспитательной системы (схема 1), а также содержание компетентностной модели выпускника ТюмНГУ (схема 2) определяют следующие направления воспитательной деятельности: профессиональное воспитание; духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры; культурно-эстетическое воспитание; экологическое воспитание; физическое воспитание.

Надо привлекать студентов в профессиональные общности, создающие атмосферу «цеха», культивирующие представления о профессиональных традициях, образе жизни, способах организации досуга и быта, формирующие жизненный опыт будущих специалистов. Необходимо при этом использовать в воспитательной работе со студентами культурно-историческое наследие конкретного региона; при осуществлении профессионального воспитания студентов взаимодействовать с учреждениями культуры, творческими союзами и организациями, шире использовать натурност-ный подход; следует уделять внимание материальному, нормативно-организационному, кадровому, научному, информационно-методическому обеспечению воспитательной работы со студентами.

Ключевое значение в проведении воспитательной работы непосредственно со студентом имеет куратор академической группы, который способствует адаптации студентов в образовательном пространстве вуза, проводит тематические и информационные часы, реализует план воспитательной работы структурного подразделения ТюмГНГУ, ведет учет студентов по успеваемости, здоровью, материальному, социальному, семейному положению, наклонностям, поддерживает связь с родителями, ведущими преподавателями, изучает и активно содействует развитию творческих и профессиональных способностей студентов, активно вовлекает студентов в научную деятельность, содействует трудоустройству.

Возможности

Заимствование опыта организации воспитания в ведущих инженерных вузах страны может служить основой совершенствования собственной модели воспитания.

Социокультурное пространство города включает в себя институты, обладающие определенным воспитательным потенциалом, который может быть использован университетом.

В городе имеются вузы, сотрудничество с которыми может существенно расширить горизонт смысложизненных ориентаций студентов университета.

Сотрудничество с вузами других городов, стран, об-

Угрозы

Влияние СМИ.

Негативное влияние молодежной субкультуры с ее размытыми ценностями.

Узкоутилитарная и прагматическая направленность значительной части студентов.

Негативное отношение части молодежи к политической и общественной жизни в любых ее проявлениях

мен студенческими делегациями может повлиять на становление системы ценностей студентов университета

Сильные стороны

Наличие материальной базы для развертывания воспитательной работы.

Имеющиеся традиции и сложившиеся органы студенческого соуправления.

Накопленный опыт воспитательной работы по отдельным направлениям.

Наработанный опыт экономической оценки деятельности кураторов.

Достаточная определенность для студентов в плане трудоустройства

Разработать проекты совместных общественных акций вузов города.

Отработать практику приглашения студентов других вузов на традиционные внутри университетские мероприятия.

На основе практики других вузов, отдельных подразделений ун-та уточнить содержание и особенности воспитания студентов в инженерном вузе.

Разработать систему поощрений студентов за участие и эффективную реализацию различных форм общественной работы.

Наладить контакты с работодателями для ознакомления студентов с их требованиями к современному специалисту и возможностями профессионально-личностного роста.

Слабые стороны

Недостаточный уровень квалификации кураторского корпуса.

Отсутствие общей модели воспитания студентов в инженерном вузе.

«Местничество» в разработке воспитательных систем подразделениями университета.

«Выключенность» большинства преподавателей-предметников из организации воспитательного процесса

Активное противодействие негативным влияниям среды (включая СМИ) посредством организации открытых диспутов, дискуссий, форумов по актуальным проблемам современности

Разнообразить формы вовлечения студентов в общественную жизнь ун-та.

Усовершенствовать систему жизнеобеспечения приезжих студентов

Повысить квалификацию корпуса кураторов, что может существенно повлиять на качество формирования личности студентов.

Разработка общей модели воспитания студентов в инженерном вузе позволит повысить целенаправленность, координированность и качество воспитательной работы.

Расширить, по возможности, номенклатуру гуманитарных предметов в учебном плане, обеспечить включение преподавателями гуманитарных и экологических проблем в содержание всех предметных курсов.

Усовершенствовать систему оценки качества работы куратора и соответствующего экономического стимулирования его деятельности.

Изучить причины и истоки узкопрагматического отношения студентов к жизни с целью нивелирования соответствующих воздействий.

Разработать систему работы в студенческой среде по профилактике различных форм зависимости.

Разработать модель постоянно действующего и обновляющегося института кураторов

Схема 1. SWOT-анализ системы воспитания в ТюмГНГУ.

Оценивая направленность деятельности любого инженера в этических категориях, ратуя за достижение высшей цели учреждения профессионального образования — воспитания инженера-интеллигента, можно, развивая идеи Фокина Ю. Г., принять четыре градации:

-

— интеллектуал-прагматик, использующий свой интеллект для зарабатывания денег, не задумываясь о моральных аспектах создаваемого;

-

— технический специалист, инженер, знающий свое дело, ориентирующийся в своей деятельности на существующие правовые нормы;

-

— технический интеллигент, специалист высокой категории, профессионально и социально компетентный;

-

— инженер-интеллигент, воплощающий в себе идеал сочетания высоких общекультурных и профессиональных качеств личности выпускника и профессиональной и общекультурной (социальной) компетентности.

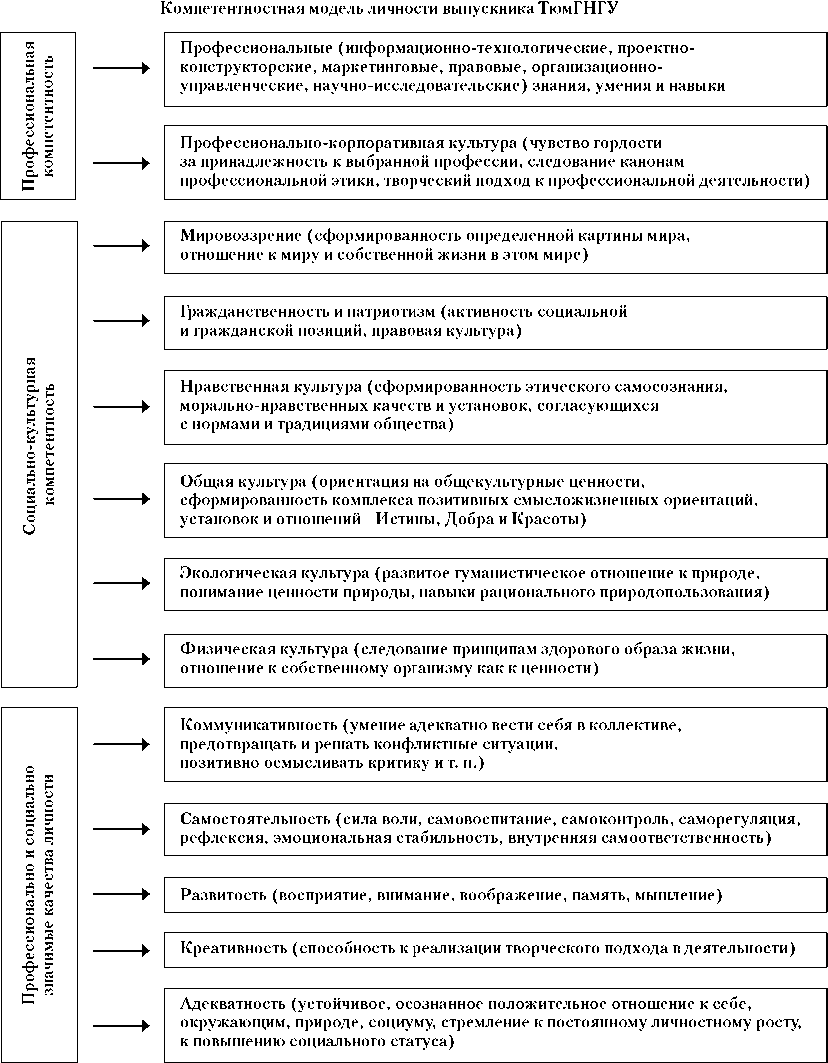

Структура воспитательного процесса, позволяющего достичь поставленную цель — воспитать инженера-интеллигента, выглядит следующим образом (схема 3).

Анализ реальной образовательной практики инженерного вуза показывает очевидный «технократический крен» в подготовке, причем с введением ФГОС-3 эта проблема обретает угрожающий характер. Специфика воспитательного процесса в инженерном вузе определяется, с одной стороны, имеющей место быть инерционной политикой, позиционирующей систему воспитания как необязательную для выпускника-инженера. Профессорско-преподавательский состав инженерного вуза, согласно нашим исследованиям, отдает предпочтение формированию профессиональной компетентности, игнорируя или оставляя на самовоспитание формирование социально значимых качеств личности. Воспитательный процесс воспринимается подавляющим большинством инженерных кадров как вспомогательный процесс в системе образования. С другой стороны, студенты инженерного вуза, участвую-

Схема 2 . Компетентностная модель личности выпускника ТюмГНГУ.

щие в реализации овеянных историей традиционных мероприятий вуза, имеющих отношение к внеучебной работе, воспринимают воспитательный процесс в большей степени как культурно-развлекательный.

Такая позиция субъектов образовательного процесса не соответствуют концепции устойчивого развития и не позволяет приблизиться к педагогическому идеалу воспитательной системы вуза — инженеру интеллигенту.

В наше время даже талантливый специалист, создающий проекты новых объектов, опираясь только на свои знания и опыт, безнадежно отстанет от подлинно современного инженера, использующего при проектировании всемирно и практически мгновенно доступные, открытые для всех источники информации сети Интернет и доступные только своим сотрудникам мощности локальных информационных сетей предприятия, от современного инженера, проводящего расчеты на современной компьютерной технике с использованием готовых объектов матема- тического обеспечения и пользующегося для создания чертежей не традиционным кульманом, а компьютерными системами автоматизированного проектирования.

В новых социальных, экономических и информационных условиях небывалой доступности отечественных и зарубежных источников информации особое значение приобретает самостоятельность любого специалиста, его активность, способность дать собственную оценку найденному или появившемуся источнику информации.

Самодисциплина, самоконтроль, активность в избранной сфере деятельности, в повышении своей профессиональной компетентности — необходимые качества современного специалиста. Специалист сегодня — это во многом продукт самого себя. Однако эта разносторонняя самостоятельность особенно эффективна лишь тогда, когда она основывается на высокой культуре личности специалиста, обеспечивающей внутреннюю ориентацию в новых условиях и появляющихся возможностях. Специалист как личность характеризуется жизненными ценностями, испытываемыми и осознанными им потребностями, ценностными ориентациями, учитывающими социальные нормы, идеалами. Все это — продукт освоения им культуры, осознания общечеловеческих ценностей и идеалов.

С социально-экономической точки зрения труд инженера — составная часть труда совокупного работника, его самая высококвалифицированная часть, занимающаяся научными изысканиями для повышения эффективности общественного труда. Таким образом, труд инженера — всегда производительный труд, поскольку инженер, даже работая в сфере науки, создает условия для повышения производительности труда.

Задача воспитания современного студента как человека профессионально и социально компетентного, нравственного и культурного предполагает в нашем вузе, по крайней мере, решение не всех, но следующих вопросов:

-

— философское переосмысление положений классического гуманизма применительно к необходимости жить в условиях быстро изменяющегося мира;

-

— определение компонентов гуманистически ориентированной образовательной среды, способствующей формированию у студентов профессиональной и социальной компетентностей, нравственности и культуры;

Схема 3. Структура процесса воспитания инженера-интеллигента.

-

— разработка адекватного социально-педагогического подхода к компетентностному образованию применительно к конкретному вузу;

-

— разработка модели воспитательной системы нашего вуза с учетом региональных особенностей Западной Сибири, которые находят отражение в многонациональном и многоконфессиональном составе населения, богатом культурном наследии, уникальной природе и необходимости ее защиты, в нефтегазодобыче как регионообразующем факторе и др.;

-

— учет в воспитательной модели тех специфических черт, которые в последнее время приобрел ТюмГНГУ, претерпев ряд существенных преобразований. Это, в частности: широкая сеть филиалов, охватывающая всю территорию Западно-Сибирского региона; внутренние образовательные структуры (лицей при ТюмГНГУ, Машиностроительный техникум, институты), позволяющие предоставить образовательные услуги на ступенях среднего общего, среднего специального, высшего и послевузовского образования; открытие гу-

- манитарных кафедр и специальностей, создание гуманитарного факультета — института гуманитарных наук; уникальная структура координации научно-исследовательской работы студентов — Студенческая академия наук ТюмГНГУ и др.

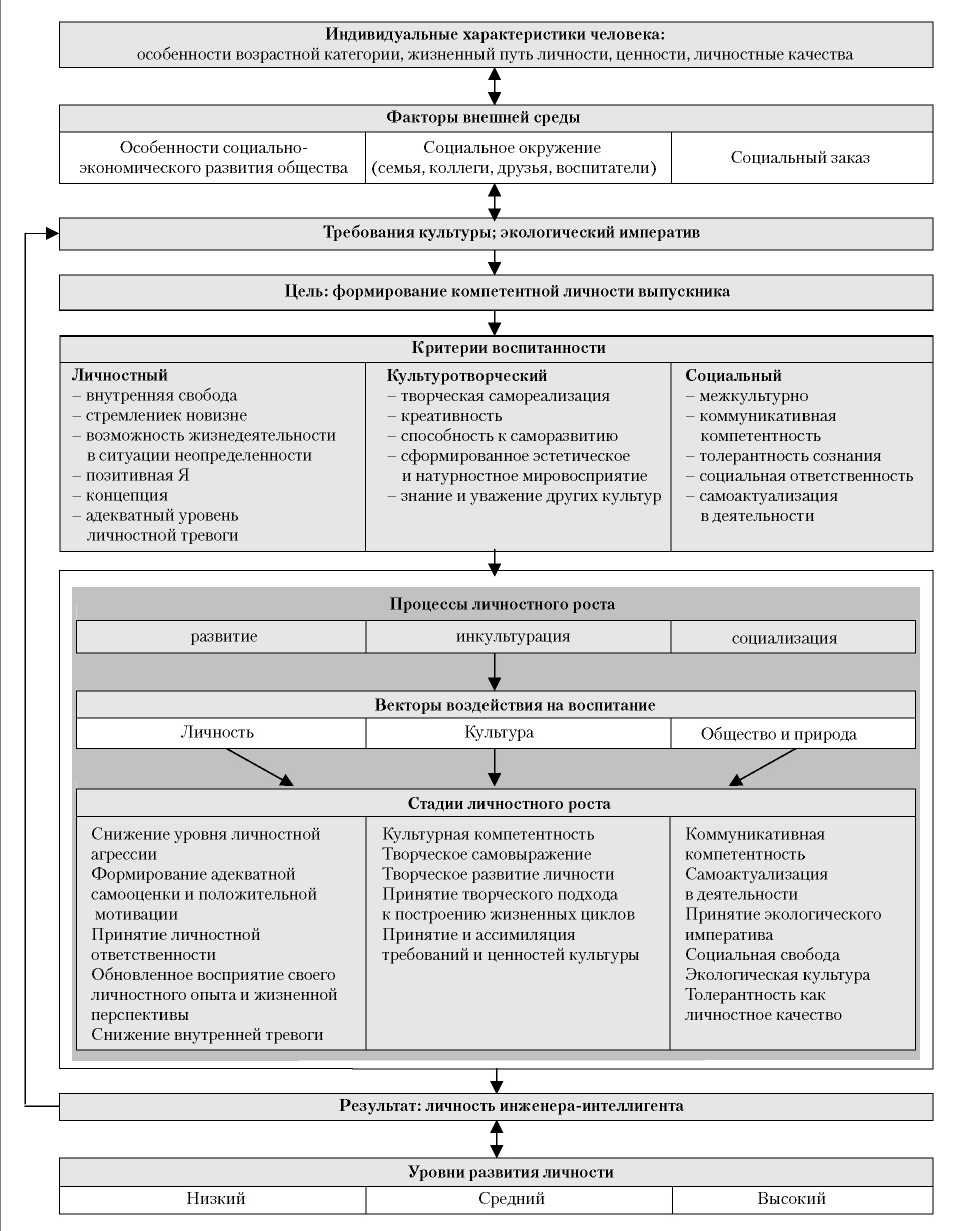

Ожидаемые результаты реализации Программы воспитательной работы, созданной автором и внедренной в ТюмГНГУ: позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей различных негативных тенденций; рост числа и повышение качества деятельности органов студенческого самоуправления и молодежных общественных организаций, усиление их роли в жизни молодежи; активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одаренными детьми; рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуального характера; стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных секций, соревнований; усиление взаимодействия структур ТюмГНГУ с учреждениями культуры, искусства, вузами, средствами массовой информации; активизация взаимодействия с семьей, усиление влияния родительской общественности на воспитательную работу в ТюмГНГУ; профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, научным мировоззрени- ем, нравственным экоцелесообразным поведением, развитым самосознанием, высококультурный и способный к творчеству; успешная послевузовская адаптация выпускников и эффективность их профессиональной деятельности; рост уровня экологической культуры региона как результат деятельности инженеров в сфере промышленного природопользования, обладающих личностными свойствами инженеров-интеллигентов новой формации. Важным компонентом реализации модели воспитания инженера-интеллигента новой формации стала внедренная система подготовки профессорско-преподавательских кадров высшей педагогической квалификации, реализуемая на кафедре теории и методики профессионального образования в виде организованного безвозмездного приобретения дополнительного к высшему образования по направлениям «Преподаватель» и «Преподаватель высшей школы». Это позволило инженерам, приступающим к педагогическому труду, исполняющим преподавательские и кураторские функции, не только комфортно чувствовать

Схема 4. Система формирования специфической культуры.

себя в напряженном педагогическом процессе, но и реализовывать на практике наиболее важные компоненты воспитания инженеров-интеллигентов через содержание образования и внеучебную деятельность. Для оптимизации процесса воспитания инженера-интеллигента в контексте реализации миссии вуза разработана педагогическая модель формирования специфической культуры преподавателя в условиях инновационной деятельности, традиционно состоящую из таких компонентов, как цели и задачи, функции, критерии и показатели результативности формирования, содержания деятельности по этапам, методов и организационных форм. Система формирования специфической культуры преподавателя в условиях реализации миссии вуза приведена на схеме 4.

Необходимость формирования социально и личностно значимых качеств выпускника технического вуза декларируется во многих программных документах, регламентирующих их деятельность (Закон о высшем и послевузовском образовании, Концепция модернизации высшего образования в РФ и др.). Анализ реальной практики высшего образования говорит о преобладающем «технократическом крене» в подготовке специалистов. Более того, системы воспитания в большинстве вузов ориентированы в основном на календарно-тематический план праздников и крайне высокозатратны. И идеология организации учебного процесса, и содержание образования, и система воспитания, складывавшиеся в них в течение длительного времени, не могут в полной мере обеспечить выполнение социального зака- за современного общества, не вполне соответствуют концепции устойчивого развития и пока еще далеки от гуманистических идеалов.

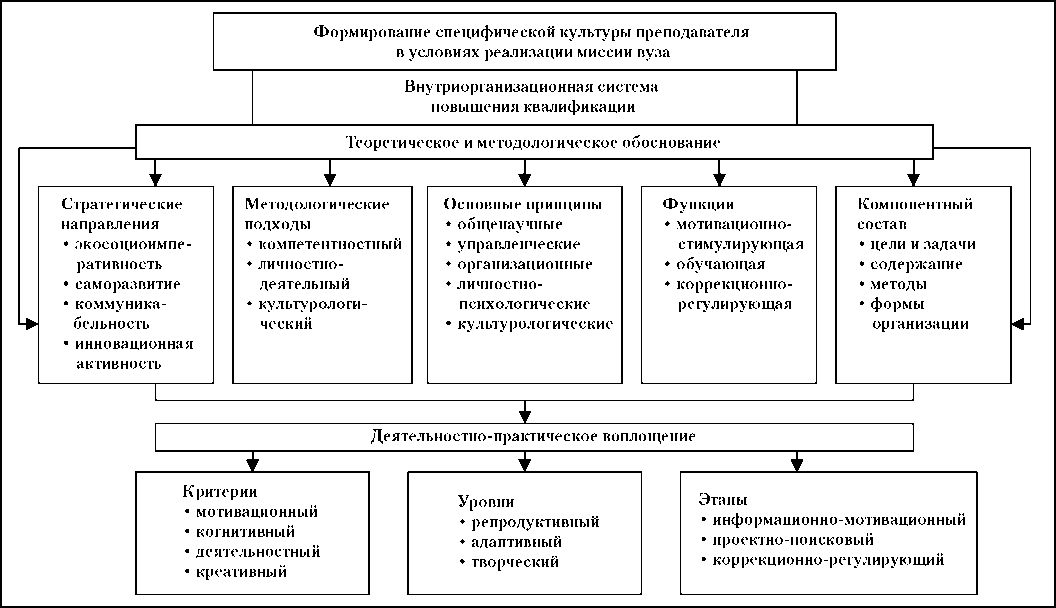

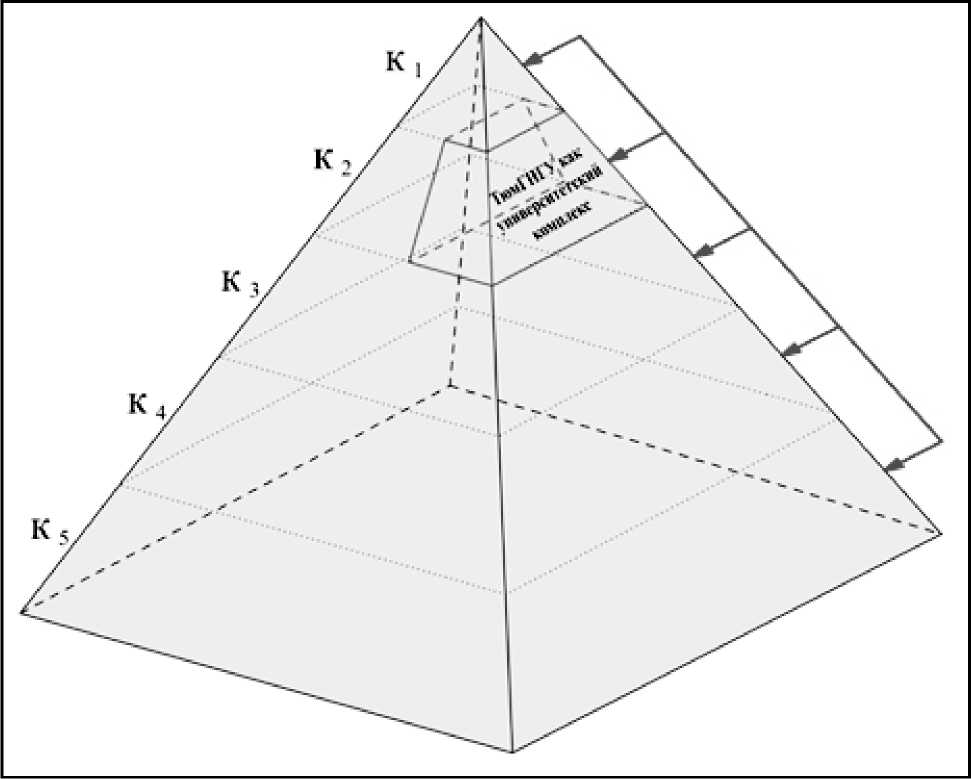

Феномен кластеризации в сфере образования связан с формированием крупных университетских комплексов, включающих в себя подразделения, обеспечивающие подготовку специалистов на всех уровнях профессиональной компетентности. Университетский комплекс, являясь частью регионального кластера в определенной сфере промышленности, реализует принципы системности, научности, непрерывности, гуманизации и гуманитаризации образования, имеет возможность более рационально распределять выпускников, развивать контрактно-целевую и договорную формы подготовки специалистов, более целенаправленно осуществлять повышение квалификации, получить дополнительную учебно-лабораторную базу, отвечающую современным требованиям и максимально приближенную к условиям научно-производственного и образовательного комплексов региона. Университетский комплекс обеспечивает полноценное функционирование системы профессионального образования региона (см. схему 5).

Ввиду того, что специальности среднего и высшего профессионального образования представляют собой определенные локальные области знаний, которые могут быть использованы при выполнении различных видов деятельности (проектно-конструкторской, производственно-технологической, испытательно-исследовательской, управленческой на раз-

Схема 5. Университетский комплекс (ТюмГНГУ) в структуре регионального кластера в сфере промышленного природопользования.

Где К1 — предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;

К2 — образовательные и научно-исследовательские организации;

К3 — предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий, обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуры;

К4 — организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);

К5 — некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты, организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: биз-нес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (субконтрактации).

личных уровнях и должностях, занимаемых специалистами с высшим или средним профессиональным образованием), необходим специфический подход к построению образовательной среды учреждения профессионального образования. Кластерный подход к педагогическому феномену профессионального образования предполагает выделение и анализ подсистем-компонентов, входящих в систему, а также изучение связей между компонентами, обусловливающих появление новых, интегративных качеств системы, которых нет у ее отдельных компонентов. Таким образом, эволюционно новым этапом развития университетского комплекса является кластер, т. е. специально организованная культурно-образовательная система, представляющая собой иерархически выстроенную совокупность образовательных, культурных, научных, инновационных, конструкторских, технологических, производственных, социальных и иных единиц, а также установленных тесных связей между ними. При этом университетский комплекс, обретая тесные связи с кластеробразующим предприятием и полноценно встраиваясь в структуру регионального кластера в сфере промышленного природопользования, модернизирует собственное образовательное пространство, реализуя кластерный подход.

Список литературы Гуманитарные технологии в проектировании воспитательного кластера инженерного вуза

- Трушников Д. Ю. Проектирование системы воспитания в структуре университетского комплекса на основе кластерного подхода: монография -Тюмень: Нефтегазовый университет, 2010. 336 с.

- Трушников Д. Ю. Воспитание в вузе: гуманистический аспект: монография -Тюмень: Нефтегазовый университет, 2006. 132 с.

- Система воспитания в структуре образовательного кластера инженерного вуза: монография/Д. Ю. Трушников и др. -Тюмень: Тюменский издательский дом, 2008. 246 с.

- Программа воспитательной работы Тюменского государственного нефте-газового университета на 2005-2010 гг. (программа). -Тюмень: Нефтегазовый университет, 2005. 22 с.

- Епишева О. Б., Трушников Д. Ю. Инновационные процессы в образовании. Тюмень, ТюмГНГУ, 2010. 124 с.