Гуманизация спортивной подготовки боксеров на первом году учебно-тренирочного этапа занятий боксом в целях сохранения спортивных кадров

Автор: Малазония И.Г., Макаров В.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Доминирование средств общефизической подготовки и раннего включения поединков в секциях ударных единоборств в условиях ранней специализации и неравномерного уровня соматической зрелости приводит к значительному отсеву учащихся и кумулятивному травматизму, что требует превращения этапа начальной подготовки в этап базовой технической подготовки.

Гуманизация спорта, прессинг общефизических нагрузок, технико-тактические функции спортивной готовности, ранняя специализация, неравномерный уровень соматической зрелости

Короткий адрес: https://sciup.org/14263620

IDR: 14263620

Текст научной статьи Гуманизация спортивной подготовки боксеров на первом году учебно-тренирочного этапа занятий боксом в целях сохранения спортивных кадров

Проблема. История развития

бокса претерпела многократную смену взглядов на преимущественное формирование нокаутирующей или игровой подготовки боксеров. Данный вопрос остается открытым до сих пор.

Особенно обостряется эта проблема по причине катастрофического снижения числа рождающихся здоровых детей и последующего снижения их количества к окончанию средней общеобразовательной школы [1, 9].

Последний негативный фактор в значительной степени предопределяется интенсификацией преподнесения политехнических знаний и снижением воздействия двигательного компонента в жизни школьника, не считая экологического фактора.

При правильной постановке физического воспитания и соответствую- щей диете значительная часть функциональных отклонений исчезает [1], однако проблема организации правильного физического воспитания, особенно посредством спорта, в различных ипостасях до сих пор существует.

В ДЮСШ по всем видам спорта имеет место тенденция вступительного отбора, что провоцируется нормативными положениями и публикациями о начальном отборе и последующей селекции будущих спортсменов [10].

Предложение о «спортизации» физического воспитания как средства мотивации и стимуляции к активной двигательной деятельности учащейся молодежи [2] требует всестороннего осмысления и поиска форм, использование которых обеспечило бы включение в организованную физкультурно-спортивную деятельность практически всех здоровых детей и молодежи. Это особенно важно и ответственно в условиях ранней спортивной специализации.

Цель исследования: найти пути непротиворечивого функционирования бокса в условиях ранней специализации.

Методика исследования. При исследовании использовались анализ данных специальной литературы, опрос специалистов, социологический опрос, педагогические наблюдения, модельные эксперименты, естественный педагогический эксперимент.

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа секционной документации свидетельствуют о большом количестве желающих заниматься в секциях бокса. Однако программные нормативы для желающих в настоящее время оказываются непосильными. Далее, повышающиеся требования к физической подготовленности [3, 4] приводят к насильственному отсеву, а жесткие реалии спарринговых поединков в условиях ранней специализации и неравномерного соматического (следовательно, и сенсомоторного) созревания приводят к значительному добровольному отсеву. При этом страдают не только интересы физической культуры в целом, но и интересы коллектива, лишающегося необходимых в ситуативных видах спорта спарринг-партнеров и спортивных конкурентов [6, 12].

Основное противоречие заключается в сохранении нормативных требований к функциональной и соревновательной подготовленности учащихся ДЮСШ при прогрессирующей ранней специализации в условиях экологически предопределенного снижения функциональных возможностей детей и подростков и их неравномерного уровня соматической зрелости [11]. Кроме этого, имеются частые нарушения программных положений путем раннего выставления детей на соревнования, что приводит к текущему и отставленному травматизму с последующим выбыванием из физкультурно-спортивной жизни.

Проблема заключается в том, что повышение уровня социальных притязаний современной молодежи и снижение уровня ее функциональных возможностей требуют разработки методологии начального этапа подготовки боксеров, позволяющей с минимальным отсевом обеспечивать технико-тактическую подготовку и физи- ческое здоровье за счет избранного вида спортивной деятельности.

На наш взгляд, если на этапе начальной подготовки боксеров в условиях ранней специализации и при наличии слабых исходных физических кондиций использовать щадящие режимы функциональных нагрузок и социально ориентированную квалификационную оценку деятельности учащихся, можно будет добиться высокого процента сохранения контингента учащихся, что будет свидетельствовать об эффективности педагогического и оздоровительного воздействия.

Важное место занимает подход в подготовке боксеров, ориентирующий на упреждающее развитие физических кондиций по отношению к приобретению специализированных умений, что противоречит как смыслу ситуативного вида спорта, так и эмоциональной составляющей мотивации к занятиям им.

Согласно данным педагогических наблюдений, технико-тактическая оснащенность детей и подростков в боксе характеризуется узостью технического арсенала и ориентацией на проявление так называемой специальной выносливости, достигаемой путем повышения общей выносливости за счет кроссовой подготовки и использования скакалки в циклическом режиме, о нецелесообразности применения которых предупреждал еще Кассиус Клей [5]. Кроме того, согласно программе [4], например, перечень нормативов по специальной физической подготовке ограничивается числом ударов за 8 с и числом ударов за 3 мин., что характеризует специальную скорость и скоростную выносливость. Однако не учитывается необходимость достижения точности ударов и их целевой разнонаправлен-ности.

В нашем эксперименте была предпринята попытка на 1-м году учебно-тренировочного этапа подготовки сформировать у боксеров способность нанесения точных ударов по различным мишеням, точных ударов по сменным мишеням в передвижении и точных ударов по маневренной мишени. Эта способность приобреталась путем использования упражнений, представляющих собой удары по боксерским мешкам с нанесенными на них (на различном уровне и сторонах) мишенями. Причем удары наносились как по одному мешку с несколькими мишенями, так и в процессе передвижения между мешками. Участники эксперимента тестировались на предмет изучения качества маневренной точности ударов.

В качестве основных упражнений использовались условные бои при одном бойце с лапами и другом бойце - с перчатками. Боец–имитатор выставлял лапы для ударов в различные секторы со сменой собственной стойки в проекции на горизонтальную плоскость. Другой боец вынужден был наносить удары в различные секторы по фронту и по высоте при изменении противником стойки, что меняло кинематические ситуации и вынуждало атакующего бойца использовать удары различного технического состава. Кроме того, боец с лапами имитировал нанесение ответного или встречного удара, что вынуждало атакующего использовать ма- невренную защиту. Через определенное время учащиеся менялись ролями.

По завершении эксперимента было проведено тестирование качества формирования специальных способностей.

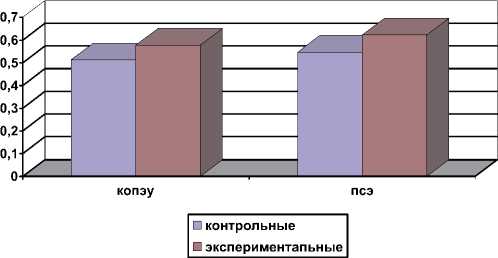

В ходе тестирования судьи подсчитывали результат полураунда по соотношению числа удачных ударов к числу показов, что и составляло количественный показатель эффективности ударной техники – КОПЭУ.

В результате тестирования оказалось, что учащиеся контрольных групп суммарно достигли по количественному показателю эффективности (КОПЭУ) значения 0,513.

Учащиеся экспериментальных групп (Э) суммарно достигли по этому показателю значения 0,577, что по Стьюденту статистически достоверно превосходит результаты контрольной группы со значением t ß 2,705 (р < 0,05), (рис. 1, табл.).

Рис. 1. Результаты естественного педагогического эксперимента среди контрольных (К) и экспериментальных (Э) групп по количественному показателю эффективности ударов (КОПЭУ) и показателю секторной эффективности (ПСЭ)

Кроме этого, судьями диф фе ренцированно учитывалось число ударов в секторы противника по фронту, и высоте. Благодаря этому, по специальной формуле вычислялся показатель секторной эффективности (ударной техники) (ПСЭ). В состав секторов входили левый и правый секторы по фронту и средний и верхний секторы по высоте.

В результате подсчетов оказалось, что учащиеся контрольных групп суммарно достигли по показателю секторной эффективности (ПСЭ) значения 0,546.

Учащиеся экспериментальных групп суммарно достигли по этому показателю значения 0,622, что статистически достоверно превосходит результаты со значением t ß 2,65 (р < 0,05), (рис. 1, табл.).

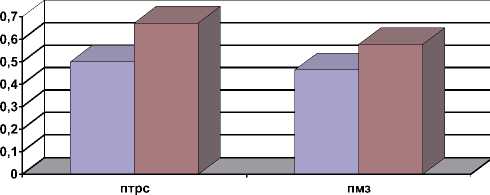

Включение в программу учебно-тренировочного процесса для 1-го года обучения циклического освоения атаки и защиты в условиях одноименной и разноименной взаимной стойки в проекции на горизонтальную плоскость привело к формированию у бойцов экспериментальных групп способности равноценно действовать при смене кинематических условий поединка, что не наблюдалось у участников контрольных групп.

Так, по показателю технической разносторонности (ПТРС) атаки и защиты при изменении кинематической ситуации (в стойках по горизонтали) участники экспериментальных групп (Э) достигли результата 0,673, в то время как участники контрольных групп (К) достигли только 0,5, что обеспечило высокую статистическую достоверность различия с уровнем t ß =9,149 (р < 0,001), (рис. 2, табл.).

□ контрольная

□ экспериментальная

Рис. 2. Результаты естественного педагогического эксперимента по показателям технической разносторонности (ПТРС) атаки и защиты и показателю маневренной защищенности (ПМЗ)

По показателю маневренной защищенности (ПМЗ), что обеспечивалось условно-контактными боями с попеременным разделением ролевых функций, участники экспериментальных групп (Э) достигли результата 0,577, в то время как участники контрольных групп (К) достигли показателя 0,463, что обеспечило высокую статистическую достоверность различия между груп-

Таблица

Результаты естественного педагогического эксперимента среди объединенных групп К-1 – К-2 и Э-1 – Э-2 по показателям технико-тактической подготовленности после окончания 1-го года учебно-тренировочного этапа подготовки

|

№ п/п |

КОПЭУ |

ПСЭ |

ПТРС |

ПМЗ |

||||

|

К |

Э |

К |

Э |

К |

Э |

К |

Э |

|

|

М |

0,513 |

0,577 |

0,546 |

0,622 |

0,5 |

0,673 |

0,463 |

0,577 |

|

σ± |

0,097 |

0,072 |

0,115 |

0,079 |

0,012 |

0,08 |

0,057 |

0,051 |

|

m± |

0,019 |

0,015 |

0,024 |

0,017 |

0,009 |

0,017 |

0,012 |

0,011 |

|

t ß |

2,705 |

2,650 |

9,141 |

7,289 |

||||

|

P |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,001 |

< 0,001 |

||||

пами с уровнем t ß 7,289 (р < 0,001), (рис. 2, табл.).

Таким образом, в результате внедрения в учебный процесс 1-го года обучения на учебно-тренировочном этапе подготовки боксеров упражнений на развитие маневренно-точностной атаки по боксерским снарядам и групповой методики использования упражнений с боксерскими лапами с имитацией возникновения целей в секторах по фронту и по высоте; с имитацией ответных и встречных ударов по атакующему, обеспечило формирование более качественной способности:

-

• к реализации точных ударов по сменным мишеням в процессе собственного перемещения и при передвижении самой мишени;

-

• к реализации ударной техники во все четыре сектора;

-

• к равноценной деятельности при смене взаимных стоек в проекции на горизонтальную плоскость;

-

• к маневренной защите от ударов противника.