Гумусное состояние черноземов неиспользуемой пашни Канской лесостепи

Автор: Иванова Т.А., Крыжановская А.В., Кураченко Н.Л., Власенко О.А., Демьяненко Т.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

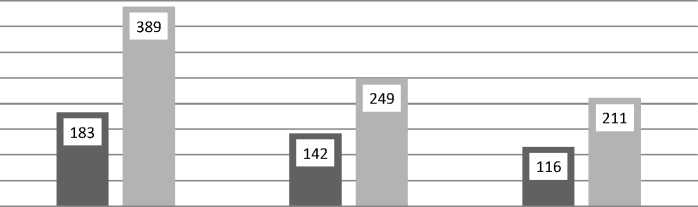

Цель исследования – оценить гумусное состояние черноземов неиспользуемой пашни Канской лесостепи. Исследование по оценке гумусного состояния черноземов Канской лесостепи проведены ФГБУ САС «Солянская» Рыбинского района в 2022–2024 гг. Объект исследования – наиболее распространенные подтипы черноземов (оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные) неиспользуемой пашни Канской лесостепи Красноярского края. Черноземы Канской лесостепи характеризовались постепенным распределением гумуса с глубиной, но имели различия на подтиповом уровне по его содержанию в пределах профилей. В черноземах оподзоленных отмечена аккумуляция гумуса в полуметровой толще почв, в черноземах выщелоченных и обыкновенных накопление гумуса приходилось на слои 0–30 и 0–20 см. Оценка среднестатистического содержания гумуса в гумусово-аккумулятивных горизонтах черноземов оподзоленных и выщелоченных показала высокий уровень гумусированности (7–6 %) при средней вариабельности признака в пространстве (Сv = 24 %). Различия в мощности гумусовых горизонтов этих подтипов определило усиление вариабельности показателя с глубиной до 32–62 %. В черноземах обыкновенных средняя гумусированность почв в горизонте А сопровождалась небольшим варьированием показателя в пределах всего профиля (Сv = 13–16 %). Характер генетических горизонтов и подтиповой уровень черноземов явились факторами, определяющими особенности статистического распределения гумуса в пространстве. Черноземы оподзоленные характеризовались высокими запасами гумуса в слоях 0–20 и 0–100 см (183–389 т/га). В черноземах выщелоченных они составили соответственно 142 и 249 т/га, в черноземах обыкновенных – 116 и 211 т/га, что отвечало средним запасам гумуса. При средней обогащенности гумуса азотом гумусово-аккумулятивных горизонтов отмечено сужение показателя до 8–10 в черноземах выщелоченных и обыкновенных. Вниз по профилю отношение С : N в этих почвах соответствовало высокой и очень высокой обеспеченности гумуса азотом.

Залежь, черноземы, гумус, общий азот, запасы гумуса, пространственное варьирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140309732

IDR: 140309732 | УДК: 631.452:631.417.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-114-124

Текст научной статьи Гумусное состояние черноземов неиспользуемой пашни Канской лесостепи

Введение. Актуальность изучения состояния плодородия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения определяется огромными масштабами их распространения. За последние десятилетия в Российской Федерации выбыло около 40 млн га земель, которые ранее активно использовались в сельскохозяйственном производстве [1, 2]. Согласно государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае», на 1 января 2024 г. неиспользуемая пашня составляет 1 090,6 тыс. га, большая часть которой (59 %) не используется в течение 10 лет и более [3]. В Канской лесостепи, являющейся самой крупной из всех лесостепных регионов края, неиспользуемая пашня оценивается величиной 345,7 тыс. га, или 37,9 % [4]. В структуре залежных земель доминируют участки, неиспользуемые под пашню более 10 лет (207,497 тыс. га, или 60 %). По данным [5], сокращение пахотных почв и посевных площадей обусловлено экономическими трудностями в сельском хозяйстве, деградацией почв и социальными причинами, связанными с оттоком сельского населения в города.

Возврат неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот связан с необходимос- тью решения ряда проблем, в т. ч. с оценкой пригодности и целесообразности их дальнейшего использования в пашне. Считается, что сельскохозяйственные земли, выведенные по ряду причин из пахотных массивов, переходят в залежное состояние [6]. По мнению [7], необрабатываемые земли имеют агроэкологические преимущества по сравнению с интенсивно используемой пашней. Они касаются прежде всего накопления гумуса и замедления процессов деградации почв. На первой бурьянистой стации демутации залежные экосистемы являются источником сорных растений, вредителей и болезней растений. После 5-летнего функционирования залежей формируются восстановительные сукцессии, характеризующиеся изменением флористического состава, появлением аборигенной растительности и новых типов растительных сообществ, влияющих на наземное растительное вещество и его качественные характеристики, потоки углерода и гумусное состояние почв [8–14]. Таким образом, на залежных землях активно протекают естественные процессы, сопровождающиеся изменением морфологического облика почв и их свойств, прежде всего гумусного состояния.

Цель исследования – оценить гумусное состояние черноземов неиспользуемой пашни Канской лесостепи.

Объекты и методы. Исследования по оценке гумусного состояния черноземов Канской лесостепи проведены ФГБУ САС «Солянская» Рыбинского района в 2022–2024 гг. в рамках государственного задания Министерства сельского хозяйства на проведение обследований (почвенное, агрохимическое и экологотоксикологическое) неиспользуемой пашни сельскохозяйственного назначения.

Объектом исследования явились наиболее распространенные подтипы черноземов (опод-золенные, выщелоченные, обыкновенные) неиспользуемой пашни Канской лесостепи Красноярского края в границах Абанского, Дзержинского, Иланского, Ирбейского, Нижнеин-гашского, Партизанского, Тасеевского, Саянского и Уярского районов.

При проведении исследований использованы сравнительно-географический и сравнительно-аналитический методы. Гумусное состояние почв изучалось во время маршрутно-полевых исследований. На типичных участках неиспользуемой в сельскохозяйственном производстве пашни закладывались ключевые разрезы на глубину 100–120 см в различных частях исследуемой территории. Всего было заложено 53 разреза, в т. ч. черноземов оподзоленных – 13, выщелоченных – 37 и обыкновенных – 3. Морфологическое описание проведено по генетическим горизонтам. Из средней, наиболее характерной части горизонтов отбирались почвенные образцы на определение показателей гумусного состояния. В образцах определяли: гранулометрический состав (ГОСТ 12536–2014); органическое вещество (гумус) – по методу Тюрина (ГОСТ 26213–2021); азот общий – (ГОСТ Р58596–2019). Расчет запасов гумуса выполнялся по формуле: S = C × B × T, где S – запасы гумуса (т/га), С – содержание гумуса (%), В – плотность почвы (г/м3), Т – мощность слоя (см).

Математическая обработка результатов исследования проведена с использованием метода описательной статистики и квантильного анализа [15].

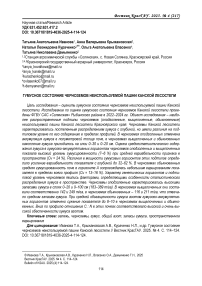

Результаты и их обсуждение. Черноземы относятся к преобладающему типу почв среди пахотных угодий Канской лесостепи. На их долю приходится 68 % от распаханных массивов зоны. Обследование залежных земель, проведенное в течение 2022–2024 гг. на площади 18 468 га, показало максимальную долю черноземов, неиспользуемых в пашне (58 %) сельскохозяйственной зоны. Формирование черноземов в течение нескольких тысячелетий в условиях резко континентального климата под лугово-степной растительностью на автоморфных местоположениях и преимущественно на карбонатных суглинках и глинах определило особенности их гумусовых профилей. Гумусовый профиль как интегральный показатель эволюции природной среды на протяжении периода формирования почвы [16] позволил оценить различия в содержании гумуса и его распределении по профилю черноземов неиспользуемой пашни на подтиповом уровне (рис. 1). Распределение гумуса в толще почвы, характеризующее гумусовый профиль, указывает на значительную его аккумуляцию в 0–50 см слое черноземов оподзоленных. Среднестатистические данные свидетельствуют об относительно высоком содержании гумуса в 0–30 см толще почвы (7–6 %). Высокая гумусированность черноземов оподзоленных в гор. А 1 постепенно снижается в переходном горизонте В до очень низкой (1–2 %).

гуллус, %

Рис. 1. Распределение гумуса в профиле черноземов оподзоленных (n = 13), выщелоченных (n = 37) и обыкновенных (n = 3), %

Distribution of humus in the profile of podzolic (n = 13), leached (n = 37) and ordinary (n = 3) chernozems, %

Изменение условий гумусообразования, характерное для черноземов выщелоченных, приводит к уменьшению количества гумуса в их профиле. Господство среднемощных видов среди черноземов выщелоченных неиспользуемой пашни Канской лесостепи отразилось на гумусовом профиле этого подтипа. Для него характерна средняя обеспеченность гумусом в слое 0–30 см (6–5 %) и постепенное снижение с глубиной до 1 %. Снижение интенсивности микробиологических процессов для черноземов обыкновенных по сравнению с подтипами черноземов выщелоченных приводит к уменьшению содержания гумуса в среднем в гумусово-аккумулятивном горизонте до 5–4 %. Формирование на повышенных элементах рельефа и наличие маломощных разновидностей среди черноземов обыкновенных определило аккумуляцию гумуса преимущественно в 0–20 см в слое почв. Таким образом, анализ гумусовых профилей позволил выявить аккуму- лятивный характер накопления гумуса с характерными отличиями в подтипах черноземов и закономерную устойчивую тенденцию к его уменьшению с глубиной.

Статистические показатели содержания гумуса выявили максимальный уровень его накопления в гумусово-аккумулятивных горизонтах черноземов оподзоленных Канской лесостепи (табл. 1). При среднестатистическом содержании гумуса в гор. А 1 этого подтипа, составляющем 7 %, установлен широкий размах варьирования признака от среднего до высокого уровня гуму-сированности (5–9 %). Варьирование гумуса в представленной выборке для этого горизонта оценивается средней величиной (Cv = 24 %). Схожие результаты по величине пространственной неоднородности показателя получены и для гумусово-элювиальных горизонтов А 1 А 2 . Различие между максимальным и минимальным значением содержания гумуса здесь составляет 3 %.

Таблица 1

|

Горизонт |

n |

Xср |

S |

Min |

Max |

Min-max |

Cv |

|

Черноземы оподзоленные |

|||||||

|

А 1 |

13 |

7,1±1,0 |

1,7 |

4,6 |

9,2 |

6,4 |

24 |

|

А 1 А 2 |

6 |

4,5±1,2 |

1,1 |

2,8 |

6,1 |

3,3 |

24 |

|

А 2 В |

12 |

3,2±1,3 |

2,0 |

1,6 |

9,1 |

7,5 |

62 |

|

В |

13 |

1,5±0,4 |

0,5 |

0,8 |

2,4 |

1,6 |

32 |

|

Че |

рноземы выщелоченные |

||||||

|

А |

37 |

6,2±0,5 |

1,5 |

3,5 |

9,2 |

5,7 |

24 |

|

АВ |

34 |

2,7±0,3 |

0,9 |

1,0 |

4,6 |

3,6 |

33 |

|

В |

28 |

1,2±0,3 |

0,6 |

0,4 |

3,2 |

2,8 |

50 |

|

Вк |

37 |

1,1±0,2 |

0,4 |

0,4 |

1,9 |

1,5 |

37 |

|

Че |

рноземы обыкновенные |

||||||

|

А |

3 |

5,3±1,8 |

0,7 |

4,7 |

6,1 |

1,4 |

13 |

|

АВк |

2 |

3,6±1,7 |

0,6 |

3,2 |

4,1 |

0,9 |

16 |

|

Вк |

3 |

1,4±0,7 |

0,2 |

1,1 |

1,6 |

0,5 |

14 |

Примечание: Xср – среднее арифметическое; S – стандартное отклонение; min – минимальное значение; max – макисмальное значение; min-max – пределы варьирования; Cv – коэфициент варьирования.

Статистические показатели содержания гумуса в черноземах, %

Statistical indicators of humus content in chernozems, %

Варьирование содержания гумуса с глубиной возрастает, что связано с различной мощностью гумусовых горизонтов и неравномерным распределением гумуса по профилю почв. Так, при низком среднестатистическом содержании гумуса в гор. А 2 В черноземов оподзоленных (3 %) его варьирование достигает очень высокой величины (Сv = 62 %). При средней величине изменчивости содержания гумуса в горизонте В черноземов оподзоленных установлен размах показателя от 1 до 2 %, что свидетельствует о господстве в этом подтипе мощных и среднемощных почв.

Внутрипрофильное распределение содержания гумуса в черноземах выщелоченных характеризуется меньшей величиной показателя, значительным снижением гумуса с глубиной, но близким характером его пространственной изменчивости по генетическим горизонтам. Среднестатистическое содержание гумуса в гумусовоаккумулятивном горизонте А черноземов выщелоченных оценивается на среднем уровне (6 %) при довольно широком интервале пространственного варьирования от 4 до 9 %. На фоне низкой гумусированности горизонтов АВ, В и Вк черноземов выщелоченных (3–1 %) установлена средняя и высокая вариабельность показателя, достигающая 33–50 %.

Неодинаковая интенсивность и соотношение процессов гумификации и минерализации в подтипах черноземов обуславливают различное накопление в них гумуса [17]. Среднестатистическое содержание гумуса в черноземах обыкновенных Канской лесостепи в гумусовоаккумулятивном горизонте А + АВ составляет 5–4 % и оценивается на среднем уровне. Небольшое варьирование содержания гумуса по генетическим горизонтам черноземов обыкновенных, не превышающее 16 %, свидетельствует об однородности представленной выборки.

Одним из самых мощных факторов эволюции почвенного покрова является антропогенное воздействие. При сельскохозяйственном освоении почв верхние пахотные горизонты наиболее активно изменяются под влиянием агротехнических мероприятий, отражая особенности антропогенного почвообразования [18]. Устойчивость признаков этой части профиля в залежи может сохраняться длительное время и зависит от степени агрогенной трансформации почв и природно-климатических условий зоны.

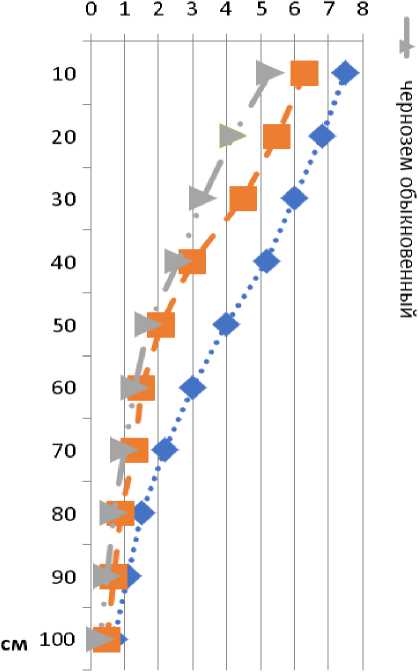

Особенности пространственного распределения гумуса в поверхностных горизонтах А и А1 подтипов черноземов, записывающих наибольший спектр различных факторов и процессов, а также в срединных горизонтах В, развивающихся под управлением глубоко протекающих факторов почвообразования, отражают степень проявления в пространстве почвенных процес- сов, ведущих к накоплению и изменению содержания гумуса в пространстве. Исследованиями установлено, что характер горизонтов и генетический подтип черноземов определяют особенности статистического распределения содержания гумуса в пространстве (рис. 2). Достаточный объем выборки позволил определить особенности статистического распределения гумуса в черноземах оподзоленных и выщелоченных. В черноземах оподзоленных неиспользуемой пашни Канской лесостепи большая часть вы- борки значений содержания гумуса в гор. А1 превышает 8 % и стремится к максимальному значению, и только 25 % объема выборки имеет содержание гумуса, приближающееся к минимальной величине (5 %). Такой же симметричный характер распределения гумуса в пространстве относительно медианы, но с меньшими количественными оценками, выявлен и для переходного горизонта В черноземов оподзо-ленных.

Б

Рис. 2. Квантили статистического распределения содержания гумуса в горизонтах черноземов оподзоленных (А) и черноземов выщелоченных (Б)

Quantiles of the statistical distribution of humus content in horizons of podzolized (A) and leached chernozems (Б)

Более широкий размах варьирования содержания гумуса в гумусово-аккумулятивных гор. А среди черноземов выщелоченных неиспользуемой пашни сопровождается интенсивно выраженными отклонениями величин от медианы с симметричностью их распределения. Выявлена близость значений содержания гумуса в 10 и 25 % объема выборки, составляющая от 4 до 5 %. Аналогичная закономерность типична и для объема выборки 75 и 90 %, где содержание гумуса достигало 8 % и стремилось к максимальной величине. Пространственное распределение содержания гумуса в гор. Вк черноземов выщелоченных сопровождается увеличением доли выборки, приближающейся к минимальному значению (0,7 %).

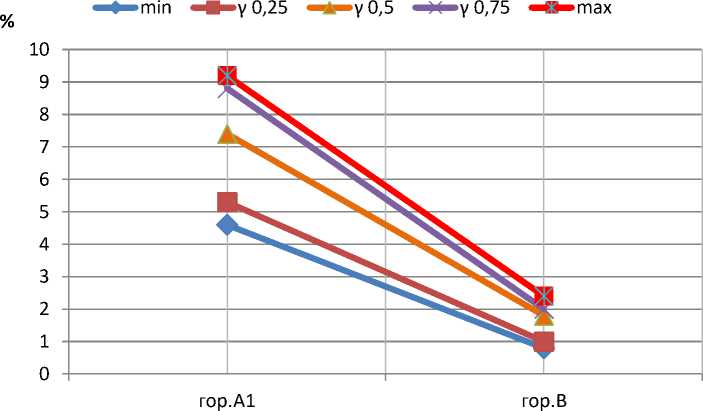

Основная доля общих запасов гумуса в почвах приходится на верхний полуметровый слой. Это связано с преобладающим распространением корневой системы растений в верхней части почвы, а также невысокой биологической активностью почв, обусловленной погодными условиями региона. Высокие запасы гумуса определяют не только высокое потенциальное плодородие почв, но и устойчивость их положительных качеств. Запасы гумуса в слое 0–20 и 0–100 см исследуемых почв показали, что в черноземах оподзоленных они оцениваются на высоком уровне, составляющем в слое 0–20 см 183 т/га, 0–100 см – 389 т/га (рис. 3).

т/га 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Чернозем

Чернозем оподзоленный выщелоченный

Чернозем обыкновенный

■ 0–20 ■ 0–100

Рис. 3. Запасы гумуса в черноземах, т/га Humus reserves in chernozems, t/ha

Средними запасами гумуса характеризуются черноземы выщелоченные и черноземы обыкновенные. В слое 0–20 см они составляют 142 и 116 т/га, в метровой толще – 249–211 т/га соответственно. Таким образом, почвы неиспользуемой пашни Канской лесостепи по запасам гумуса можно распределить в следующий убывающий ряд: черноземы оподзоленные – черноземы выщелоченные – черноземы обыкновенные.

Отношение углерода к азоту (С : N), являясь важным показателем качественного состава гумуса и биологической активности, отражает агрономическую ценность почв [19]. В биологически активных почвах это отношение обычно узкое и не превышает 10. На основании полученных средних значений отношения С : N можно судить о сужении этого показателя в черноземах выщелоченных и обыкновенных по сравнению с оподзоленными подтипами (табл. 2). При средней обогащенности гумуса азотом гумусово-аккумулятивных горизонтов подтипов черноземов установлено, что максимальная величина С : N характерна для черноземов оподзоленных, достигающая 10–11. Выявленные изменения в отношении углерода к азоту в гумусе черноземов оподзоленных, по мнению В.В. Чупровой [20], связаны с более высокой долей гуминовых кислот в этом подтипе как соединений, богатых углеродом. Чем больше гуминовых кислот, тем шире соотношение.

Таблица 2

|

Горизонт |

n |

С, % |

N, % |

С:N |

|

Чернозем оподзоленный |

||||

|

А 1 |

13 |

4,1 |

0,42 |

9,8 |

|

А 1 А 2 |

6 |

2,6 |

0,24 |

10,8 |

|

А 2 В |

12 |

1,8 |

0,18 |

10,0 |

|

В |

13 |

0,9 |

0,11 |

8,2 |

|

Чернозем выщелоченный |

||||

|

А |

37 |

3,6 |

0,37 |

9,7 |

|

АВ |

34 |

1,5 |

0,20 |

7,5 |

|

В |

28 |

0,6 |

0,09 |

6,7 |

|

Вк |

31 |

0,6 |

0,08 |

7,5 |

|

Чернозем обыкновенный |

||||

|

А |

3 |

3,1 |

0,32 |

9,7 |

|

АВк |

2 |

2,1 |

0,22 |

9,5 |

|

В |

1 |

0,7 |

0,17 |

4,1 |

|

Вк |

3 |

0,8 |

0,10 |

8,0 |

Обогащенность гумуса азотом в черноземах

Humus enrichment with nitrogen in chernozems

Вниз по профилю в подтипах черноземов отношение С : N становится более узким. В горизонте В черноземов выщелоченных и обыкновенных это соотношение достигает 7 : 4 и свидетельствует о высокой и очень высокой обога-щенности гумуса азотом. Существует мнение, что на фоне укороченности гумусовых горизонтов в лесостепных черноземах Красноярского края более высокая обеспеченность гумуса азотом обусловлена аммонием, фиксированным кристаллической решеткой глинистых минералов.

Заключение. Неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве черноземы Канской лесостепи имеют различия на подтиповом уровне в содержании гумуса в пределах профилей. При постепенном характере распределения гумуса с глубиной его аккумуляция в черноземах оподзоленных отмечается в слое почв 0–50 см, в черноземах выщелоченных в 0–30 см, в черноземах обыкновенных в 0–20 см слое почв. Среднестатистические показатели содержания гумуса в гумусово-аккумулятивных гори- зонтах позволяют оценить черноземы оподзо-ленные и выщелоченные как высокогумусированные (7–6 %), черноземы обыкновенные – среднегумусированные (5 %). Почвы неиспользуемой пашни Канской лесостепи по запасам гумуса распределяются в следующий убывающий ряд: черноземы оподзоленные – черноземы выщелоченные – черноземы обыкновенные. При средней обогащенности гумуса азотом гумусово-аккумулятивных горизонтов черноземов отмечено сужение показателя до 8–10 в подтипах черноземов выщелоченных и обыкновенных. Характер генетических горизонтов и подтиповой уровень черноземов являются факторами, определяющими особенности статистического распределения гумуса в пространстве. Неиспользуемые в течение 15–20 лет почвы черноземного типа Канской лесостепи, обладая преимущественно высоким потенциальным плодородием, составляют ближайший резерв для повторного освоения и вовлечения их в пашню.