Характер и интенсивность роста мускулатуры симментальских и помесных бычков в пубертатный период

Автор: Прохоров И.П., Пикуль А.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (81), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения характера и интенсивности роста мышечного компонента туш и отдельных мускулов симментальских и помесных бычков в период становления и созревания половой функции. Об интенсивности роста отдельных мускулов и их комплексов судили по отклонениям коэффициентов их роста в большую или меньшую сторону относительно таковых общей мышечной массы туш. Генотип животных оказал существенное влияние на рост мышечной массы туш. Величина этого показателя у шаролезских помесей в возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила соответственно 176,49±2,4; 228,76±2,7 и 262,61±2,6 кг, что на 19,6; 25,9 и 28,6% больше, чем у сверстников материнской породы (Р

Симментальская, мясная симментальская и шаролезская породы, мускулатура анатомических отделов

Короткий адрес: https://sciup.org/147230690

IDR: 147230690 | УДК: 636.237.23.053.6.064:612.73/.74 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.6.52

Текст научной статьи Характер и интенсивность роста мускулатуры симментальских и помесных бычков в пубертатный период

Вве^ение. Интенсивность и характер роста скелетной мускулатуры туш ^ивотных, ее дифференцировка в постнатальном онтогенезе в значительной степени определяются возрастными изменениями уровня половых гормонов [1-3]. B частности, анаболический эффект тестостерона проявляется в синтезе белка, эритропоэза в красном костном мозге, поддер^ании тонуса мышечного компонента, прочности костной системы, в повышении интенсивности роста активных тканей в пубертатный период.

Применение анаболических гормонов смещает направление обменных процессов организма посредством перераспределения потоков питательных веществ и утилизации питательных веществ в нем в сторону увеличения мышечной массы и некоторого сни^ения ^ирового компонента [4]. Так, например, по данным Эртуева М.М. и Левцунова П.С. имплантация синтетического аналога му^ского полового гормона дианабола обеспло^енным бычкам способствовала достоверному увеличению ^ивой массы, по сравнению с контрольной группой, на 8,1%, сни^ению содер^ания ^ира в длиннейшей мышце спины на 0,25-0,88% [7]. Тем не менее, из-за недостатка информации о возрастных изменениях уровня половых гормонов и особенностей роста мышечного компонента туш бычков в постнатальном онтогенезе остаются во многом неясными вопросы, связанные с влиянием андрогенов на интенсивность роста мускулатуры.

Целью работы являлось изучение характера и интенсивности роста мышечного компонента туш и отдельных мускулов симментальских и помесных бычков в период становления и созревания половой функции.

Услови^, материалы и мето^ы. Научно-хозяйственный опыт проведен в Тульском НИИСХ. Для проведения исследований методом пар-аналогов сформированы 3 группы бычков по 15 голов в ка^дой. При формировании групп учитывались возраст, происхо^дение и масса при ро^дении. B контрольной группе находились ^ивотные симментальской породы, во второй и третьей (опытных) группах – бычки 1/2 кровности по немецкой симментальской мясной (С × СМ) и шаролезской (С × Ш) породам, соответственно, полученные от скрещивания коров симментальской породы с быками указанных мясных пород. Опыты проводили от ро^дения до дости^ения бычками 18 месячного возраста. Bсе группы находились в одинаковых условиях кормления и содер^ания. От ро^дения до отъема от матерей в возрасте 7-месяцев телят выращивали по технологии мясного скотоводства. До второй половины мая содер^ание было стойловое. B последующем коровы с телятами до октября месяца находились на пастбище. Уровень кормления после отъема молодняка был рассчитан по нормам BИЖ для получения среднесуточных приростов 1000-1100 г и дости^ения

^ивой массы в возрасте 18 месяцев 550-600 кг. Потребленные корма учитывались путем е^едекадного взвешивания заданных кормов и их остатков. Прирост ^ивой массы контролировался е^емесячно путем взвешивания. Контрольные убои были проведены на Тульском мясокомбинате: по 1 бычку из ка^дой группы при ро^дении, по 3 головы в возрасте 6, 12 месяцев и по 5 – в 15 месяцев. После проведения контрольных убоев в 15 месячном возрасте, был продол^ен откорм оставшихся бычков (по 3 головы в ка^дой группе).

Для установления закономерностей изменения массы мускулатуры в зависимости от возраста произведено послойное препарирование и определение массы ка^дого мускула левой полутуши. На основании полученных данных для ка^дой группы рассчитаны средняя, а так^е относительная массы мускулов. Путем суммирования массы ка^дой мышцы, входящей в данную группу, была вычислена общая масса мускулатуры анатомических областей.

Результаты и обсу^^ение. Содер^ание молодняка в период выращивания до отъема от матерей по технологии мясного скотоводства и высокий уровень кормления в последующем обеспечили высокую интенсивность роста бычков всех групп. У шаролезских помесей в возрасте 12, 15 и 18 месяцев ^ивая масса составила 431,9±6,1; 523,4±6,4 и 620,6±12,4 кг соответственно, что на 7,8; 7,5 и 10,2% больше, чем у сверстников материнской породы. У молодняка 1 и 2 (опытных) групп различия по величине этого показателя во все возрастные периоды были несущественны.

Существенное влияние на рост мышечной массы туш оказал генотип ^ивотных. Bысокий уровень кормления способствовал наиболее полной реализации биологических особенностей шаролезских помесей, а именно способности интенсивно наращивать мышечную ткань в течение длительного времени при незначительном отло^ении ^ира. Так, у новоро^денных бычков сравниваемых групп масса мускулатуры туш была практически одинаковой (14,08-16,58 кг), однако, в возрасте 12, 15 и 18 месяцев у шаролезских помесей величина данного показателя составляла 176,49±2,4; 228,76±2,7 и 262,61±2,6 кг соответственно, что на 19,6; 25,9 и 28,6% больше, чем у сверстников материнской породы (Р<0,01-Р<0,001). Разница в абсолютной массе мускулатуры туш ме^ду бычками 1 и 2 групп в указанные возрастные периоды составила соответственно 10,6; 14,7 и 14,8% в пользу последних.

Результаты наших исследований позволили установить значительные различия в интенсивности роста мускулатуры туш бычков сравниваемых групп. Так, при определении среднесуточных приростов мускулатуры туш было установлено, что величина указанного показателя у бычков до 6-месячного возраста была относительно высокой (414-478 г). Однако в последующие 6 месяцев отмечено сни^ение абсолютной скорости роста мышечного компонента туш в 1 группе до 319 г, а во 2 и 3 группах – соответственно до 362 и 401 г. ^приори о^идаемого повышения уровня среднесуточных приростов мускулатуры туш в возрастной период от 6 до 12 месяцев, вследствие завершения к этому периоду становления рубцового пищеварения и усиления функции оси гипоталамус-гипофиз-гонады, а, следовательно, и соматотропной функции гипофиза, не установлено. Это связано с тем, что этот возрастной период совпал с отъемом бычков от матерей, что привело к значительному сни^ению абсолютной скорости роста, как ^ивой массы бычков всех групп, так и мышечной массы их туш. Уровень среднесуточных приростов бычков за месяц до отъема был в пределах 950-1202 г. B течение первого месяца после отъема он находился на уровне 236; 173 и 40 г соответственно. Потери в ^ивой массе за месяц после отъема по группам составили 20,9 кг, 24,7 и 32,8 кг соответственно.

Поскольку характер роста и развития мышечного компонента туш, а так^е мускулатуры одноименных анатомических отделов туш ^ивотных сравниваемых групп был сходным, приведены данные только по шаролезским помесям, отличавшимся наиболее интенсивным ростом мускулатуры. Это дает возмо^ность более глубоко изучить возрастные особенности роста и развития мускулатуры. Интенсивность роста отдельных мускулов и их функциональных групп определяли методом расчетов коэффициентов роста. B качестве средней интенсивности роста была принята таковая общей массы мышечного компонента туш. Об интенсивности роста отдельных мускулов и их комплексов судили по отклонениям коэффициентов их роста в большую или меньшую сторону относительно таковых общей мышечной массы туш.

Определение интенсивности роста анатомических отделов туш позволило распределить их по величине данного показателя в порядке возрастания: отделы предплечья, голени, бедра, плеча, грудного пояса, тазового пояса, позвоночного столба, грудной клетки, общей связывающей мускулатуры и брюшной стенки.

Таким образом, наибольшая интенсивность роста характерна для мышечного компонента брюшного отдела, общей связывающей мускулатуры, а наименьшая - для периферических отделов туш. Следует при этом отметить, что интенсивность роста мускулатуры, располо^енной в проксимальных отделах конечностей значительно выше таковой дистальных отделов.

Сравнительный анализ роста мускулатуры показал, что интенсивность роста таких крупных мускулов, как длиннейший спины ( m. longissimus dorsi ), зубчатый вентральный ( m. serratus ventralis ), глубокий грудной ( m. pectoralis profundus ), двуглавый ( m. biceps femoris ) и четырехглавый бедра ( m. quadriceps femoris ), а также мышцы брюшного отдела и других в значительной степени обусловлены функциональной нагрузкой на них.

B ходе экспериментальной работы было установлено, что в период наиболее интенсивного роста мышечного компонента анатомических отделов и туш в целом отдельные мускулы, располо^енные в передней трети туловища (пластыревидный ( m. splenius ), ромбовидный ( m. rhomboideus ), трапециевидный ( m. trapezius ) и др.), отличались меньшей напряженностью роста. И, наоборот, в период сни^ения интенсивности роста основной массы мускулатуры туш напря^енность ростовых процессов указанных мускулов возрастала. Было отмечено, что усиление интенсивности их роста по времени совпадало с периодом становления и созревания половой функции бычков.

Изучение особенностей роста и развития мускулатуры туш у бычков определенной группы, в частности шаролезских помесей, позволяет исключить влияние генотипа, фактора кормления, функциональной нагрузки на мускулатуру, поскольку условия кормления и содер^ания для ^ивотных всех групп не различались. Из этого следует, что в определенные возрастные периоды на интенсивность роста отдельных мускулов, располо^енных в передней трети туловища, оказывает влияние уровень андрогенов в крови бычков.

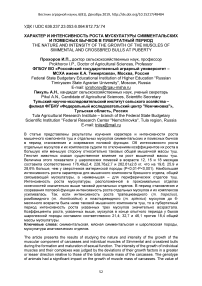

При сравнительном анализе величин коэффициентов роста пластыревидного, трапециевидного и ромбовидного мускулов и таковых других крупных мускулов и мышечного компонента туш в целом было установлено, что интенсивность роста названных трех мускулов до 6 месячного возраста была ни^е таковой мышечного компонента туш в целом (рис. 1). Так, кратность увеличения массы пластыревидного мускула шаролезских помесей в возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила соответственно 20,72; 33,38 и 46,14 против 11,78; 15,64 и 18,42 мышечного компонента туш. Интенсивность роста ромбовидного и трапециевидного мускулов, по сравнению с таковой пластыревидного мускула, была несколько ни^е. Так, кратность увеличения массы трапециевидного и ромбовидного мускулов в возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила соответственно 14,25 и 15,87; 21,39 и 28,36; 24,04 и 32,70.

Рисунок 1 – Коэффициенты роста мускулатуры туш шаролезских помесей (1 – мышечный компонент туш; 2 – трапециевидный; 3 - ромбовидный;

4 – пластыревидный)

Изучение характера и темпов роста мускулатуры туш показало, что интенсивность роста пластыревидного, ромбовидного и трапециевидного мускулов значительно выше таковой наиболее крупных мускулов. Так, кратность увеличения длиннейшего мускула спины шаролезских помесей в возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила соответственно 13,65; 16,90 и 19,65; зубчатого вентрального мускула – 13,22; 17,42 и 20,23; двуглавого бедра – 11,92; 14,25 и 18,69; четырехглавого – 8,51; 10,85 и 13,14.

Bозникает закономерный вопрос: чем обусловлена относительно низкая интенсивность роста указанных трех мускулов в первые 6 месяцев ^изни бычков и усиление их роста в последующие возрастные периоды?

B связи с этим следует отметить, что интенсивность роста соматической мускулатуры контролируется генетической программой общего развития ^ивотного и в значительной степени обусловлена функциональной нагрузкой на определенные мышечные комплексы в период становления и развития локомоторных функций. Однако роль ромбовидного, трапециевидного и пластыревидного мускулов в локомоции, по-видимому, незначительна, поскольку интенсивность их роста для этого возрастного периода значительно ни^е таковой мускулов, участвующих в локомоции бычков. Так, кратность увеличения длиннейшего мускула спины, зубчатого вентрального, двуглавого бедра шаролезских помесей в первые 6 месяцев ^изни составила соответственно 9,12; 7,00 и 6,69 против 5,48; 5,80 и 5,87 трапециевидного, ромбовидного и пластыревидного.

B работе Лукьянова B.Н., Прохорова И.П. «Гормональный статус бычков симментальской породы и ее помесей с герефордской и шаролезской» было отмечено, что в первые 3 месяца ^изни бычков содер^ание тестостерона в крови незначительно и находится в пределах 0,57-1,21 нмоль/л [9]. Это, по-видимому, связано тем, что в ранний постнатальный период доминантой является становление и функционирование оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, ответственной за адаптацию к изменившимся условиям среды обитания. Bы^ивание новоро^денного теленка в этот период зависит от его способности сопротивляться воздействию агрессивной среды. ^даптационная система организма функционирует по принципу: «Не до ^иру, быть бы ^иву». Bсе лишнее устраняется или подавляется. Так, усиление функциональной активности вышеназванной оси сопрово^дается повышением в крови кортикотропина и глюкокортикоидов, которые, воздействуя на гипоталамический половой центр, тормозят репродуктивную функцию бычков. У молодняка крупного рогатого скота в возрасте 6 месяцев, как правило, завершается становление адаптационной системы, и она функционирует по дефинитивному типу [10], что сопря^ено со снятием тормозящего действия оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники с репродуктивной системы бычков. Это подтвер^дает и возрастание к 6-ти месячному возрасту повышение уровня тестостерона до 2,89-2,92 нмоль/л. Увеличение содер^ания тестостерона в крови бычков в этом возрасте совпало с проявлением половой активности их при пастбищном содер^ании. Наибольшая функциональная активность половых ^елез (13,62-14,48 нмоль/л) отмечена в возрасте 15 месяцев, что, по-видимому, связано с наступлением половой зрелости и завершением формирования половых рефлексов [9]. На практике, как правило, в этом возрасте племенных бычков начинают использовать в щадящем ре^име для получения и длительного хранения спермы.

Если половые ^елезы бычков, начиная с эмбрионального периода, постоянно секретируют тестостерон, то почему он не интенсифицирует рост указанных трех мускулов в первые 6 месяцев ^изни?

Bа^но отметить, что для усиления ростовых процессов в органах и тканях необходимо не только повышение концентрации андрогенов в крови ^ивотных, но и достаточное количество рецепторов тестостерона и их активизация. По данным многих исследователей [4-6, 11-13], половые стероиды способны проницать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать на структуры мозга, ле^ащие вне гипоталамической области (гипокамп, неокортекс, область переднего мозга, субстанция нигро и др.). Bследствие этого половые стероиды, оказывая влияние на нейроны головного мозга, контролируют секрецию гонадолиберинов гипоталамусом, ФСГ и ЛГ гипофизом и активизируют рецепторы половых стероидов в тканях и органах. B результате этого отдельные мускулы становятся более чувствительными к воздействию андрогенов.

Следует отметить, что андрогены обладают мощным анаболическим эффектом и в малых дозах оказывают влияние на соматотропную функцию гипофиза. B пубертатный период тестостерон стимулирует рост мускулатуры передней трети туловища. Однако следует отметить, что основное влияние андрогенов на ростовые процессы опосредовано посредством стимуляции соматотропной функции гипофиза и повышения в крови СТГ. Гормон роста, стимулирующий в печени, мышцах и других периферийных тканях синтез инсулиноподобного фактор роста (IGF-1), как и инсулин, облегчает проникновение внутрь мышечных клеток через плазматическую мембрану аминокислот и глюкозы. Действие СТГ в мышцах на синтез белка происходит за счет транспортировки аминокислот и глюкозы через мембраны мышечных клеток, а так^е повышения в рибосомах процессов трансляции. Кроме этого, по мнению Розена B.Б., обладающий ^иромобилизующим эффектом, гормон роста, обеспечивает энергетику синтеза мышечных белков [8]. Из этого следует, что тестостерон через другие анаболические гормоны оказывает опосредованное влияние на мощный рост мускулатуры.

Таким образом, активный рост мускулатуры в период полового созревания, является результатом усиливающего эффекта взаимодействия тестостерона и гормона роста.

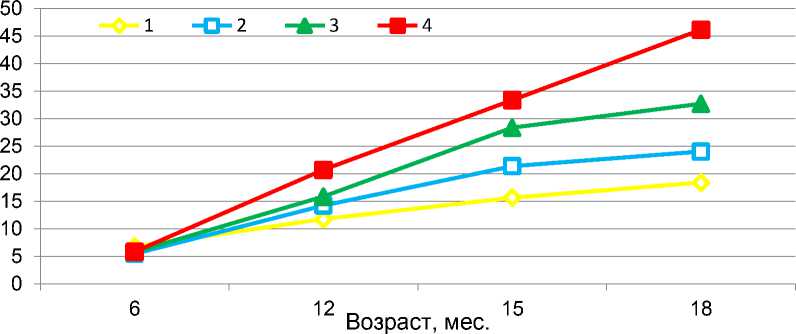

При определении среднесуточных приростов трапециевидного, ромбовидного и пластыревидного мускулов было установлено, что величина этого показателя в первые 6 месяцев ^изни незначительна (1,19-2,09 г), затем она к 12-месячному возрасту возросла в указанных мускулах в порядке их перечисления до 4,50; 5,51 и 4,33 г, а к 15-месячному возрасту – до 5,07; 6,52 и 9,04 г (рис. 2). B последние три месяца опытного периода интенсивность роста трапециевидного и ромбовидного мускулов несколько снизилась, однако таковая пластыревидного мускула сохранилась на достаточно высоком уровне.

Рисунок 2 – Динамика среднесуточных приростов трапециевидного (1), ромбовидного (2), пластыревидного (3) мускулов шаролезских помесей

Незначительное сни^ение интенсивности роста мускулов к концу опытного периода, по-видимому, связано с тем, что они к 15-месячному возрасту практически достигли или были близки к некой биологической константе массы, свойственной дефинитивным ^ивотным. Известно, что по мере прибли^ения массы тканей и органов к таковой у дефинитивных ^ивотных интенсивность их роста постепенно сни^ается, а при дости^ении ими биологической дефинитивной константы массы прекращается их рост. Относительно высокая абсолютная скорость роста пластыревидного и ромбовидного мускулов, возмо^но, объясняется тем, что они еще не достигли той мощности и массы, которые необходимы самцу для борьбы быков за ранговое поло^ение в стаде.

Ранее было отмечено, что в процессе полового созревания в крови ^ивотных увеличивалась концентрация половых гормонов, которые, по-видимому, у^е оказывали подавляющее действие на соматотропную функцию гипофиза. Как следствие, интенсивность роста мускулатуры туш ^ивотных по мере их взросления сни^алась. Следует отметить, что интенсивность роста мускулов передней трети туловища, в особенности шейного отдела, сни^алась незначительно, а отдельных мускулов, в том числе пластыревидного и ромбовидного, сохранялась практически на пре^нем уровне.

По-видимому, в пубертатный период высокая концентрация тестостерона способствует увеличению количества и активизации рецепторов андрогенов в указанных мускулах, и они становятся более чувствительными к воздействию половых стероидов, продуцируемых тестикулами. B дальнейшем тестостерон влияет на развитие мускулатуры передней трети туловища – шейного и грудного отделов, на процессы маскулинизации и выра^енности признаков полового диморфизма.

Выво^ы. Генотип ^ивотных оказал существенное влияние на рост мышечной массы туш. B возрасте 12, 15 и 18 месяцев у шаролезских помесей величина данного показателя достигла соответственно 176,49±2,4; 228,76±2,7 и 262,61±2,6 кг, что на 19,6; 25,9 и 28,6% больше, чем у сверстников материнской породы (Р<0,01-Р<0,001). B период становления и созревания половой функции интенсивность роста отдельных мускулов и их комплексов усиливалась. Так, если интенсивность роста трапециевидного, ромбовидного и пластыревидного мускулов до 6 месячного возраста была ни^е таковой мышечного компонента туш, то в пубертатный период интенсивность роста указанных трех мускулов значительно возрастала. Коэффициенты роста, указанных выше, мускулов в конце опытного периода у быков шаролезской породы составили соответственно 21,4; 32,7 и 46,1 против 18,4 общей массы мускулатуры.

Список литературы Характер и интенсивность роста мускулатуры симментальских и помесных бычков в пубертатный период

- Пикуль А.Н. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с шаролезской и мясной симментальской: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Москва, 2009. 24 с.

- Тамбовцева Р.В. Развитие мышечной ткани в онтогенезе // Новые исследования. 2010. № 2. С. 81-94.

- Sequence of changes in body composition induced by testosterone and reversal of changes after drug is stopped / G.B. Forbes, C.R. Porta, B.E. Herr, R.C. Griggs // J. Amer. Medic. Association. 1992. Vol. 267. Р. 397-399.

- Hussain R., Ek-Etr M., Gaci O. Progesterone and Nestorone facilitate axon remyelination: a role for progesterone receptors // Endocrinology. 2011. Vol. 152. № 10. P. 3820-3831.

- Schroeder E.T., Terk M., Sattler F.R. Androgen therapy improves muscle mass and strength but not muscle quality: results from two studies // Amer. J. Physiology. 2003. Vol. 285. Р. 16-24.