Характер институциональных изменений при формировании институтов интеллектуального предпринимательства в экономике России

Автор: Ковалева Т.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая политика

Статья в выпуске: 4 (7), 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализировав характер институциональных изменений при формировании институтов интеллектуального предпринимательства. Разработаны траектории институциональных изменений и построен вектор институционализации интеллектуального предпринимательства применительно к российской экономике.

Интеллектуальное предпринимательство, институт, институциональные изменения, институциональная форма

Короткий адрес: https://sciup.org/147201218

IDR: 147201218 | УДК: 330.341.2

Текст научной статьи Характер институциональных изменений при формировании институтов интеллектуального предпринимательства в экономике России

Становление экономических отношений постиндустриального типа, основанных на доминанте интеллектуального труда, позволяет говорить о таком явлении новой экономики, как интеллектуальное предпринимательство.

В настоящее время концепция интеллектуального предпринимательства находится в стадии становления, особенно та её ветвь, которая исследует микроэкономические основы воспроизводства интеллектуальных ресурсов в образовательном, научном, инновационном и информационном сегментах [8]. В то же время представление интеллектуального предпринимательства, ограниченное рамками микроэкономического подхода, не позволяет раскрыть сложные полифункциональные взаимосвязи сегментов интеллектуальной деятельности субъектов экономики, объяснить и прогнозировать долгосрочные тенденции развития сферы знаний в рамках эволюции многообразных институтов и институциональных форм интеллектуального предпринимательства.

Как известно, в центре внимания институционально-эволюционной теории находятся вопросы, связанные с исследованием институ- циональных изменений. Для понимания сущности, причин и направлений институциональных изменений социально-экономических систем, как правило, анализируют следующие четыре фактора: стабильность институциональных характеристик системы, источники институциональных изменений, сила институциональных изменений, направления институциональных изменений системы и её элементов [7].

В данном представлении институциональные изменения выражают процесс эволюционного совершенствования институтов и институциональных форм, задаваемый ходом исторического развития того или иного общества. Это означает, что хотя фундаментальные институты экономики как сущностные связи между основными сферами хозяйственной деятельности сохраняют свое содержание, их воплощение в конкретных эмпирически наблюдаемых институциональных формах исторически постоянно развивается [5, с. 50].

Факторы институциональных изменений интеллектуального предпринимательства в экономике

России

|

Фактор институциональных изменений |

Содержание фактора |

|

Стабильность институциональных характеристик интеллектуального предпринимательства |

Низкая стабильность институциональных характеристик интеллектуального предпринимательства, обусловленная вызовами глобализации, информатизацией экономики, зарождением постиндустриальной цивилизации, а также инерционностью рыночных реформ 90-х гг. и трансформацией хозяйственных отношений в экономике России |

|

Источники институциональных изменений интеллектуального предпринимательства |

Трансформация ментальных (идеологических) моделей поведения и восприятия роли и значения отдельных сфер интеллектуального предпринимательства; негативные изменения в оценке престижа науки и профессии исследователя; накопление опыта участия в рыночных трансакциях агентов научной, образовательной и инновационной сфер |

|

Сила институциональных изменений интеллектуального предпринимательства |

Сила институциональных изменений определяется многообразием факторов формирования рыночной конкурентной среды многоукладной отечественной экономики, отраслевыми сдвигами в структуре экономики России, а также усложнением социальноэкономических отношений в условиях перехода к экономике, основанной на знаниях |

|

Направления институциональных изменений интеллектуального предпринимательства |

Восстановление базовых институтов науки, образования, оживление инновационной деятельности; формирование принципиально новых институциональных форм взаимодействия субъектов интеллектуального предпринимательства на основе использования высоких технологий коммуникации и организации сетевых, кластерных коалиций интеллектуальных сообществ |

В соответствии с традицией институционально-эволюционной школы направление развития интеллектуального предпринимательства в России представим в терминах институциональных изменений, анализируя содержание вышеназванных факторов (таблица).

В целом содержание факторов институциональных изменений интеллектуального предпринимательства (таблица) учитывает необходимость конкурентной трансформации отраслей производства знаний, давление формирующихся постиндустриальных тенденций и глобализации; обуславливает сложный, многоаспектный характер эволюции институциональных форм интеллектуального предпринимательства в экономике России.

На сегодняшний день развитие интеллектуального предпринимательства в России во многом определяется глобализацией процесса производства знаний, формированием единого информационного пространства, становлением рынка знаний. Существенное значение имеет факт формирования у субъектов научной, образовательной и инновационной сферы рыночного мышления и опыта участия в трансакциях, что свидетельствует о развитии конкурентной среды в интеллектуально насыщенных сегментах экономики России. Сила институциональных изменений интеллектуального предпринимательства определяется многообразием факторов развития многоукладной отечественной экономики, от- раслевыми сдвигами в экономической структуре в сторону доминирования сектора услуг, а также усложнением социально-экономических отношений в условиях перехода к экономике знаний, интенсификацией международного научнотехнического обмена и сотрудничества. В данных условиях ориентирами институциональных изменений в сфере интеллектуального предпринимательства являются восстановление базовых институтов науки, образования, интенсификация инвестиционной и оживление инновационной деятельности, формирование принципиально новых институциональных форм взаимодействия субъектов интеллектуального предпринимательства на основе использования высоких технологий коммуникации и организации сетевых, кластерных коалиций интеллектуальных сообществ.

Тезисно обозначим основные институциональные формы интеллектуального предпринимательства в соответствии с осевым контуром институциональных изменений по направлениям науки, образования, индустрии инноваций и информационнокоммуникационных технологий.

Наука в России как стратегический ресурс претерпела значительные изменения, в том числе и в области её институциональной организации и целостности.

Известно, что в СССР центром фундаментальных разработок была система научных институтов Академии наук. Отраслевая наука была представлена научно-исследовательскими институтами (НИИ) и конструкторскими бюро (КБ) широкого прикладного профиля, обеспечивающими необходимую связь академических университетов с промышленным производством. При этом необходимо отметить, что, несмотря на тотальное огосударствление советской науки и наличие определенных институциональных провалов в организации научной деятельности в СССР [1], большинство экспертов высоко оценивают потенциал советской науки [10].

С началом рыночных реформ в России в обстановке трансформационного кризиса одни уникальные институциональные формы науки фактически были ликвидированы (отраслевые институты, опытные заводы), другие под давлением сообщества отечественных ученых были преобразованы в государственные научные центры (ГНЦ). На сегодняшний день в России функционируют 58 ГНЦ, появились технопарки и инновационно-технологические центры, финансовую поддержку которым оказывают Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский технологический фонд.

Однако процессы институционального «обновления» форм организации научной деятельности в экономике России трудно представить в терминах эволюционного отбора или закономерной эволюции саморазвивающихся систем. Эволюция институциональных форм отечественной науки, не являясь внутренне единым процессом, соответствует контуру институциональных изменений типа «path dependence»1 (в переводе с англ. – «зависимость от предшествующего развития»). В данном контексте мы имеем в виду, что интеллектуальный потенциал, а также материально-техническая и кадровая базы, складывающиеся десятилетиями, стали необходимым фундаментом для развития передовых технологий в отдельных отраслях знания в принципиально новых институциональных структурах современной экономики России. В то же время российские социальноэкономические преобразования 1990-х гг. фактически не затронули сложившихся в советские времена институциональных основ отечественной науки, фиксирующих обособление науки и сферы научного обслуживания от образовательных учреждений, с одной стороны, и от предприятий-производителей товаров и услуг, с другой. Учитывая данные обстоятельства, важнейшей задачей формирования институциональной организации интеллектуального предпринимательства в России должно стать создание стратегических альянсов фирм-производителей инновационной продукции и научных организаций. По аналогии с такой траекторией будущего развития институциональных форм науки должны развиваться институциональные формы образования.

Сфера образования менее болезненно перенесла рыночные реформы начала 90-х гг., но сегодня её институциональные характеристики все же нельзя назвать стабильными.

Развитие российского образования воспроизводит основные тенденции эволюции институтов мирового образования XXI в., повторяя мировой тренд перехода от высшей школы индустриального типа к высшей школе постиндустриального типа. Основные тенденции данного перехода, обозначенные в исследовании рынка образовательных ресурсов Российской Федерации, проведенного специалистами «Центра стратегических разработок», заключаются в массовизации и интернационализации высшего профессионального образования, в увеличении доли платного образования и переходе к «гибким» специальностям, в изменении образовательных технологий и развитии новых форм и видов обучения [9, с. 203].

Концепция системной реформы российского образования включает четыре элемента: единый государственный экзамен, государственное именное финансовое обязательство (образовательный ваучер), открытость образования (Болонский процесс), развитие творческих способностей обучаемых [11, с. 13].

Не вдаваясь в научный спор о целесообразности и возможностях реализации данных элементов, отметим, что реформа отечественного образования настоятельно востребует мобилизацию разнообразных общественных ресурсов (современные образовательные технологии, финансирование, новые институциональные формы организации образовательного процесса, изменения в срезе когнитивных и ментальных механизмов восприятия названных элементов).

На наш взгляд, исключительно важно, чтобы новая модель российского образования отвечала требованиям институциональной диверсификации. Развитие образования, как одного из основополагающих сегментов интеллектуального предпринимательства, возможно только в институциональных формах, обеспечивающих ориентацию на подлинную открытость системы, на включение процессов получения и обновления знания в научно-исследовательские и производственные процессы, на укрепление механизмов взаимодействия образования с наукой, бизнесом, структурами государственного управления, информационными центрами и т.д.

Индустрия инноваций является ключевым звеном кооперации образования, науки и производства. В условиях прежней экономической системы в качестве ориентиров научнотехнического развития страны рассматривались прогнозы статистических и аналитических центров, реализуемые в виде отраслевых программ и государственных планов. В инновационной экономике такая система распределения ресурсов и сбора информации об инновационной деятельности субъектов не может быть признана состоятельной, поскольку налицо появление иных, нецентрализованных форм организационного взаимодействия науки и бизнес-структур: малые инновационные фирмы, бизнес -инкубаторы, проектно-конструкторские организации и пр.

Вместе с тем на институционализацию индустрии инноваций оказывают существенное влияние организации федерального значения. Например, инновационный потенциал интеллектуального предпринимательства закладывается в наукоградах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), реализующих научно-технические идеи в цепочке «наука - образование - высокотехнологичное производство». Сегодня в нашей стране насчитывается более 70 таких инновационно - территориальных комплексов, аккумулирующих базовые национальные технологии. Необходимо отметить, что российские технополисы тесно связаны с особыми экономическими зонами, создание которых направлено на продвижение инноваций через взаимодействие науки и фирм. В России образованы четыре таких зоны: в Дубне - исследование в области ядерных технологий; в Зеленограде - микроэлектроника; в Санкт-Петербурге - информационные технологии; в Томске - «новые материалы».

Интегральная функция трансформации знаний в новые технологии и продукты в рамках единых инновационных комплексов реализуется, в частности, благодаря формированию в экономике России венчурного (рискового) капитала.

Отличительная особенность венчурного инвестирования в России заключается в том, что большинство венчурных фондов аккумулируют капитал западных инвесторов, в то время как на долю российских венчурных фондов приходится около 1% общего объема венчурных инвестиций [6, с. 31]. Это свидетельствует о слабости отечественной венчурной индустрии и недостаточной популяризации венчурного бизнеса. Отсюда наиболее актуальная в настоящее время задача - создание венчурных фондов с российским капиталом, ориентированных на инвестиции в инновационные технологии предприятий России.

Значительная роль отечественных источников в венчурном капитале принадлежит так называемым бизнес-ангелам, которые представляют неформальный рынок венчурных инвестиций РФ. Учитывая ограниченность инвестиционных источников венчурных фондов и принимая во внимание масштабы инновационного потенциала России (около 50 тыс. малых инновационных предприятий России являются потенциальными потребителями венчурного капитала [6, с. 28]), можно сказать, что институционализация бизнес-ангелов может оказать позитивное воздействие на развитие интеллектуального предпринимательства.

Однако инновационная деятельность еще не стала массовым и постоянным явлением в экономике России, не существует и общественно-государственного признания значимости деятельности новаторов. Согласно данным статистики доля продукции, новой для рынка, в общем объеме производства в России в настоящее время составляет 0,5%, аналогичное значение у сектора услуг [2, с. 354]. Число организаций, не осуществляющих инновации, почти в 10 раз превышает число инновационно активных предприятий [2, с. 36], а профессии ученого и инженера находятся на 9-м и 13-м местах в рейтинге «престижности» соответственно [3, с. 287]. Кроме того, большинство названных институциональных форм инновационной деятельности фиксируют проблему трансплантации институтов на фоне отсутствия реальных условий для их функционирования и мер ускоренной адаптации. В частности, представленные институциональные формы реализуются в России фрагментарно, охватывая отдельные отрасли знаний (например, нанотехнологии, производство компьютеров и т.д.), часть из них вообще не имеет правового механизма деятельности.

Глобализация экономики обнаруживает себя в развитии информационнокоммуникационных технологий, которые представляют наиболее динамичный сегмент интеллектуального предпринимательства с элементами саморазвивающихся систем. Действительно, свободные интерактивные контакты стимулируют и мотивируют к генерации нового знания, а рост масштабов применения информационных технологий усиливает когнитивные стимулы у интеллектуально активных экономических субъектов. Данное обстоятельство является основанием для формирования сетевых принципов коммуникации в производстве и научнообразовательном процессе, вне которых невозможно развитие интеллектуального предпринимательства.

Современные информационные сети становятся важным условием объединения различных субъектов интеллектуального предпри- нимательства в интеллектуальные сообщества широкого профиля. Уже сегодня можно говорить о таких явлениях новой экономики, как электронная наука, интернет - дискуссии, on-line семинары, информатизация НИОКР, CALS-технологии (технологии информационного сопровождения производства) и т.д.

В контексте институциональных изменений перспективы интеллектуального предпринимательства связаны с разработкой, принятием и реализацией программ комплексной информатизации секторов науки и научного обслуживания, сферы образования, государственного управления, бизнеса, а также с поиском оптимальных форм их взаимодействия на основе применения передовых информационнокоммуникационных технологий. Важную роль в решении данных задач играют федеральная программа «Электронная Россия» и созданный в 2007 г. Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий.

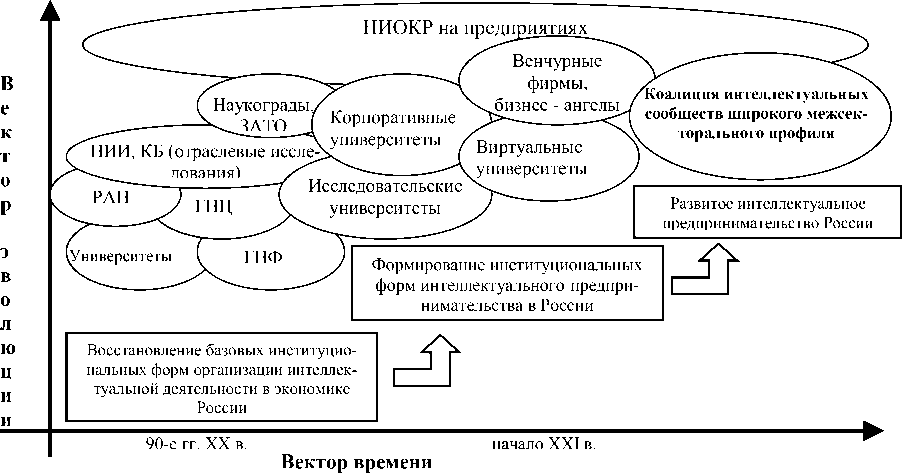

На основании вышеизложенного представляется возможным определить вектор современной эволюции интеллектуального предпринимательства в России.

Проведенный анализ позволяет нам выделить три этапа институционализации российского интеллектуального предпринимательства:

1) восстановление базовых институциональных форм организации интеллектуальной деятельности в трансформационной экономике России;

2)формирование институциональных форм интеллектуального предпринимательства в России;

-

3) развитое интеллектуальное предпринимательство России.

На рисунке представлено авторское видение вектора институционализации интеллектуального предпринимательства в экономике

России, демонстрирующего последовательную смену указанных этапов эволюции.

Предложенный вектор эволюции позволяет представить интеллектуальное предпринимательство как некоторый условный «институциональный набор», включающий в себя укоренившиеся и формирующиеся институциональные формы интеллектуального предпринимательства России.

Первым этапом являются 90-е гг. ХХ в. Это был период активного реформирования социально-экономических отношений, становления базовых рыночных институтов Российской Федерации. Составным элементом реформ была реорганизация, в том числе и сферы интеллектуального труда, которая, по сути, в годы «шоковой терапии» утратила прежнюю институциональную целостность. В это время главным целевым ориентиром большинства университетов, научно-исследовательских центров, институтов Академии наук, наукоградов было элементарное выживание. Вместе с тем на данном этапе возникла потребность в сохранении уникального научно-технического и кадрового потенциала страны, накопленного гражданами Советского Союза. Для решения данной задачи были созданы, как уже говорилось, первые ГНЦ, которые обеспечили сохранение в стране ведущих научных школ, научного потенциала в области фундаментальных исследований.

Важнейшим аспектом вектора институционализации интеллектуального предпринимательства являются образование государственных научных фондов (ГНФ), создание Российского фонда фундаментальных исследований (1992 г.), Российского гуманитарного научного фонда (1994 г.), Федерального фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере (1994 г.).

Вектор институционализации интеллектуального предпринимательства в экономике России

Сегодня началось образование институциональных форм взаимодействия экономических субъектов, принадлежащих к различным организациям и даже уровням экономической иерархии, в воспроизводстве знаний и информации. Весьма перспективными были решения о создании исследовательских и виртуальных университетов России, венчурных фондов, о поддержке корпоративных университетов, венчурных компаний и т.д.

Вместе с тем надо признать, что в отечественной экономике пока нет атмосферы эволюционного самообновления интеллектуального предпринимательства и его сегментов. У отдельных новаторов отсутствует заинтересованность в конструктивном диалоге в силу правовой незащищенности результатов своего труда, разрозненности интересов, фрагментарности институционального строения интеллектуального предпринимательства и пр.

Мы полагаем, что становление институциональных форм организации отдельных сфер интеллектуального предпринимательства еще не означает факта системности их взаимодействия. Поскольку, современная экономика – это «экономика, зависящая от деятельности глобализированного ядра» [4, с. 65], то именно в отношении интеллектуального предпринимательства наиболее значимы особые требования к общности и целостности развития.

Следовательно, развитое интеллектуальное предпринимательство должно проявляться в устойчивом механизме долгосрочного партнерства секторов науки, образования, инноваций и информационно-коммуникационных технологий, основой которого должна стать коалиция интеллектуальных сообществ широкого межсекторального профиля, функционирующая как единый комплекс, как целостная система воспроизводства и накопления интеллектуальных ресурсов национальной экономики. В связи с этим ключевым критерием «качества» интеллектуального предпринимательства должна быть признана его целостность, понимаемая, в первую очередь, как системность внутренних взаимосвязей институтов, входящих в состав интеллектуального предпринимательства. С нашей точки зрения, только тогда можно говорить о наступлении третьего этапа эволюции в институционализации интеллектуального предпринимательства в России.

Список литературы Характер институциональных изменений при формировании институтов интеллектуального предпринимательства в экономике России

- Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Процесс институционализации науки в России и его особенности//Вестник РФФИ:сетевой журн. 2001.№4.URL:http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=4489> (дата обращения: 08.07.2009).

- Индикаторы инновационной деятельности: 2007: стат. сб. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 400 с.

- Индикаторы науки: 2007: стат. сб. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 344 с.

- Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика: значение для России: пер. с англ. М.Ю. Павлова/под ред. В.А. Красильщикова//Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 616 с.

- Кирдина С.Г. Х-и Y-экономики: Институциональный анализ/Ин-т экономики. М.: Наука, 2004. 256 с.

- Михайлова О.П. Актуальность капиталовложений в венчурные проекты для крупного бизнеса России//Организационно-финансовые проблемы реформирования экономики России: сб. науч. трудов/под ред. Ф.И. Шамхалова; Нац. науч. фонд. М.: Экономика, 2006. Вып. 10. С. 24-36.

- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экон. книги «Начала», 1997.180 с.

- Перский Ю.К., Ковалева Т.Ю. Институциональное представление интеллектуального предпринимательства//Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 4 (30). С. 47-55.

- Степанова Т.Е., Манохина Н.В. Экономика, основанная на знаниях (теория и практика): учеб. пособие. М.: Гардарики, 2008. 238 с.

- Экономическая история СССР: очерки/рук. авт. колл. Л.И. Абалкин. М.: ИНФРА-М, 2009. 496 с.

- Ясин Е. Условия инновационного развития и необходимые институциональные изменения//Проблемы теории и практики управления. 2007. №7. С. 8-20.