Характер питания у больных ишемической болезнью сердца очень высокого кардиоваскулярного риска

Автор: Кочегура Т.Н., Мирончук Н.Н.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Нездоровое питание человека является поведенческим фактором риска большинства хронических неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Цель. Оценить характер фактического питания у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) очень высокого кардиоваскулярного риска. Пациенты и методы. В рамках обсервационного поперечного одномоментного исследования анкетировано 57 больных ИБС. Анкета, сформированная на базе опросника Food frequency questionnaire (FFQ), состояла из 80 наименований продуктов питания/блюд, которые при дальнейшем анализе были объединены в укрупненные продуктовые группы: 1 — молочная группа; 2 — фруктово-овощная группа; 3 — мясо и мясные продукты; 4 — рыба и морепродукты; 5 — бобовые; 6 — крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб; 7 — кондитерские изделия и другие источники добавленного сахара. Отдельно учитывали привычку досаливания готовой пищи. Результаты представляли как усредненное количество порций на один продукт из продуктовой группы в неделю. Результаты. Наиболее потребляемыми по количеству порций в неделю (п/н) были продукты из группы кондитерских изделий и других добавленных сахаров — 25,3 [10,7; 42,3] п/н; молочных продуктов — 25,3 [17,3; 38] п/н; круп, макаронных изделий, картофеля и хлеба — 22,5 [17; 29] п/н. При этом представленность в рационе других продуктовых групп была меньшей: мясо и мясные продукты — 9,47 [5,5; 15] п/н, фрукты и овощи — 2,1 [1,3; 3,6] п/н, рыба и морепродукты — 1,47 [1; 3] п/н, бобовые — 0,5 [0,5; 1] п/н. Досаливание готовой пищи было выявлено у 50% опрошенных. Заключение. Характер питания больных ИБС не соответствует принципам здорового питания и в целом демонстрирует проатерогенную направленность базового рациона. Отмечается избыточное потребление кондитерских изделий и других источников добавленных сахаров; недостаточное потребление фруктов и овощей в любом виде; недостаточное потребление рыбы и бобовых; высокое потребление колбасных изделий и субпродуктов; частое досаливание готовой пищи.

Медицина образа жизни, характер питания, рацион, добавленные сахара, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет 2 типа, метаболические нарушения

Короткий адрес: https://sciup.org/14133223

IDR: 14133223 | DOI: 10.32415/jscientia_2025_11_3_20-35

Текст научной статьи Характер питания у больных ишемической болезнью сердца очень высокого кардиоваскулярного риска

Проблема питания и здоровья на эпидемиологическом уровне в мире активно исследуется с середины ХХ века. Одним из самых известных и масштабных исследований в области кардиологии и профилактической медицины, начатым в 1947 году (основные исследования проводились в период с 1958 по 1964 гг.), является международное кооперативное исследование эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний с участием семи стран («Seven Countries Study»): Финляндии, Греции, Италии, Японии, Нидерландов, Югославии и США. Исследование подтвердило гипотезу о том, что высокое потребление насыщенных жиров (мясо, молочные продукты) связано с повышенным уровнем холестерина и риском ИБС. В регионах, где преобладала диета с высоким содержанием оливкового масла, рыбы, овощей и зерновых (например, на Крите и в Южной Италии), уровень сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) был значительно ниже, чем в странах с «западным» рационом (Финляндия, США) [1, 2]. В США данные исследования способствовали популяризации идеи о вреде транс-изомеров жирных кислот и избытка животных жиров. В Финляндии, где уровень ССЗ был особенно высок, после исследования началась государственная программа (Проект «Северная Карелия») по изменению питания населения с акцентом на сокращение потребления насыщенных жиров и соли, а также уменьшению распространенности курения, что привело к значительному снижению смертности от инфаркта миокарда. Этот проект стал одним из самых успешных примеров первичной профилактики и оздоровления населения через системные изменения в питании и образе жизни [3, 4].

Одним из первых знаковых рандомизированных клинических исследований о влиянии комплексной модификации образа жизни, включая питание, стала работа группы исследователей под руководством доктора Ornish D. Авторы продемонстрировали, что комплексное оздоравливающее воздействие на различные аспекты образа жизни без назначения гиполипидемической терапии уже само по себе способствовало регрессу атеросклероза коронарных артерий в течение одного года наблюдения, при условии высокой приверженности обследуемых здоровому образу жизни. Улучшение состояния коронарных артерий наблюдалось у них и в течение последующих 5 лет наблюдения, по сравнению с группой контроля, которая внесла незначительные или временные изменения в характер образа жизни [5].

Влияние нездорового питания на развитие ССЗ и других хронических заболеваний было неоднократно продемонстрировано и в последующих эпидемиологических и клинических исследованиях [6], а их результаты нашли отражение в соответствующих клинических рекомендациях [7–11]. Учитывая существенный прогресс в лечении ССЗ, увеличение продолжительности жизни и постарение населения, особое внимание стало уделяться вторичной профилактике, в том числе и вопросам питания [12–14]. Сегодня в качестве модели рационального питания как для здорового взрослого населения, так и для пациентов, страдающих ССЗ, сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) и другими метаболическими нарушениями рекомендуется Средиземноморская диета и диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) [15–18]. Однако, реализация оптимальной модели питания для большинства людей в нашей стране остается пока невыполнимой задачей. Так, эпидемиологическое исследование питания взрослого населения ЭССЕ-РФ выявило недостаточное по количеству потребление рыбы, овощей и фруктов, выбор молочных продуктов высокой жирности, высокое потребление красного мяса, частое присутствие в рационе мясоколбасных изделий, солений и кондитерских изделий, высокую распространенность привычки досаливания и потребления продуктов с высоким содержанием соли в составе. Тем не менее в этом же исследовании были отмечены и положительные аспекты, такие как регулярное потребление молочных продуктов, высокая частота потребления птицы, широкое использование растительных масел в процессе приготовления пищи [19].

В клинической практике выяснение характера питания отдельно взятого пациента несомненно важно и может проводиться как с целью исследования нутриционного статуса (в качестве рутинного элемента клинического обследования больного наряду с исследованием других органов и систем), так и с целью оценки питания, как фактора риска заболеваний.

В беседе о питании у пациента выясняются многие факторы, в том числе проводится анализ пищевых привычек, уточняются количественные, качественные характеристики каждого приема пищи, частота приема тех или иных видов пищи, оценивается стиль питания в целом; уточняются другие аспекты образа жизни, включая уровень физической активности, психо-эмоциональное состояние, сон и др., которые могут повлиять на изменение питания пациента. Выявляются признаки нездорового питания и возможная связь питания с развитием алиментарно-зависимых заболеваний или состояний, включая избыточную массу тела, ожирение, нарушения углеводного, липидного, пуринового обмена, остеопению и остеопороз, особенно это касается пациентов, уже имеющих какие-либо ССЗ или другие хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ).

При этом оценка фактического питания может проводиться как путем анализа составленного при интервью пищевого рациона больного за 24 часа или 3–7 дней, так и с помощью различных опросников, пищевого дневника и компьютерных программ [20, 21].

В действительности же характер питания как поведенческий фактор риска ХНИЗ оценивается клиницистами недостаточно и в основном у пациентов, относящихся к группе риска по развитию белково-энергетической недостаточности (чаще это гериатрические, онкологические, тяжелые гастроэнтерологические больные, хирургические пациенты, больные, длительно пребывающие в отделении реанимации и интенсивной терапии). При этом избыточная масса тела и ожирение часто вообще не воспринимаются клиницистами как медицинские проблемы, хотя подобные нарушения жирового обмена являются самостоятельными факторами риска ХНИЗ.

Физикальное обследование при оценке нутри-ционного статуса включает антропометрические измерения, так как связь питания с показателями антропометрии и составом тела хорошо известна. Показатели антропометрии, в том числе индекс массы тела (ИМТ), являются такими же базовыми показателями здоровья, как и уровень артериального давления, частота пульса, уровень гликемии. В то же время этот доступный инструмент диагностики нарушений питания для многих клиницистов не является значимым, а следовательно, проблема питания у пациента чаще всего ускользает из поля зрения медицинских специалистов или обесценивается при наличии других состояний здоровья, более важных с точки зрения лечащих врачей.

Учитывая приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и смещение акцентов с лечения заболеваний на их предупреждение, превентивные подходы в здравоохранении сегодня особенно актуальны. В связи с этим возникла необходимость внедрения в клиническую практику оценки факторов образа жизни в качестве «жизненно важных показателей» не только у здоровых, но у больных ХНИЗ, включая ССЗ [22]. Поэтому управление поведенческими факторами риска, в том числе приверженность принципам здорового питания, поддержание здоровой массы и состава тела на протяжении всей жизни — как в первичной, так и во вторичной профилактике ХНИЗ, является одним из столпов современной медицины образа жизни [23].

Целью нашего исследования являлась оценка фактического питания у больных ИБС очень высокого кардиоваскулярного риска с позиции вторичной профилактики метаболических нарушений.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В одномоментное обсервационное поперечное исследование включались больные ИБС, госпитализированные в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (далее — Центр Алмазова) с целью планового или экстренного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) или плановой или экстренной операции аортокоронарного или маммарокоронарного шунтирования (АКШ/МКШ) в связи с любой формой острой или хронической ИБС.

У всех пациентов было получено информированное добровольное согласие на участие в исследовании (выписка № 060210–23 из протокола заседания ЛЭК № 0210–23 от 30 октября 2023 г.).

В период с марта по октябрь 2024 г. было обследовано 57 больных ИБС в возрасте 68 [62;71] лет (минимальный и максимальный возраст участников 40 и 78 лет соответственно). Сердечнососудистый риск в группе наблюдения оценивался в соответствии с клиническими рекомендациями по нарушениям липидного обмена [24]. В исследование не включали пациентов с острыми состояниями (кроме острых форм ИБС), хроническими заболеваниями в фазе декомпенсации, гемодинамически значимыми пороками сердца, кардиомиопатиями, онкологическими заболеваниями, с тяжелыми психическими расстройствами, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью.

Количество мужчин в группе составило 32/56%, женщин — 25/44%. Стенокардия различных функциональных классов наблюдалась у 35/61% обследуемых, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда — у 31/54%, хроническая сердечная недостаточность — у 51/89%. Наиболее распространенными функциональными классами (ФК) ХСН были II (32/56% больных) и III (11/19% больных); I ФК был у 7/12%, IV ФК — 1/2% больных. Не имели ХСН 6/11%. В экстренном порядке в Центр Алмазова были госпитализированы 8/14% обследованных, остальные поступили планово.

Предшествующие коронарные вмешательства, выполненные в течение жизни больных до госпитализации в Центр Алмазова, были в анамнезе у 21/37%. По характеру реваскуляризации миокарда, проведенной в Центре, обследуемые распределились следующим образом: чрескожное коронарное вмешательство было выполнено 26/46% пациентам, АКШ и/или МКШ — 31/54%.

Обследуемые имели различные сопутствующие заболевания или состояния. Так, цереброваскулярными заболеваниями страдали 51/89% пациентов, атеросклерозом артерий нижних конечностей — 7/12%, варикозной болезнью вен нижних конечностей — 13/23%, бронхообструктивными заболеваниями — 8/14%, артериальной гипертензией — 57/100%. Каждый пациент по основному и сопутствующим заболеваниям в Центре получал терапию согласно действующим клиническим рекомендациям.

Курящих в группе наблюдения на момент госпитализации в Центр было 17/30% человек, 8/14% — курили в прошлом, остальные 32/56% пациентов — никогда не курили. Индекс пачка-лет среди курящих и куривших когда-либо составлял 37 [20; 49].

У всех обследованных были определены антропометрические показатели — ИМТ (кг/м2), окружность талии (ОТ, см), окружность бедер (ОБ, см), соотношение ОТ/ОБ.

Анализ фактического питания проводился методом анкетирования с помощью специально разработанного опросника, позволяющего оценить частоту потребления того или иного вида пищи в течение месяца, предшествующего госпитализации. Этот опросник был сформирован с учетом российских продуктов и пищевых привычек на основе опросника Food frequency questionnaire (FFQ), разработанного в Кембриджском университете [21] . FFQ связывает каждый продукт/блюдо из списка с соответствующими ему значениями частоты потребления. Учитывали следующие варианты частот потребления продуктов/блюд: «никогда или менее одного раза в месяц», «1–3 раза в месяц», «1 раз в неделю», «2–4 раза в неделю». Список продуктов/блюд опросника состоял из 80 наименований, которые при дальнейшем анализе были объединены в укрупненные продуктовые группы (их характеристика приводится в тексте ниже).

-

1. Молочная группа — молоко, кисломолочные напитки, йогурты, творог, сыры, сметана, сливочное масло, маргарин. 2. Фруктово-овощная группа — фрукты и овощи (за исключением картофеля) в любом виде (свежие, замороженные, сушеные, консервированные, тушеные). 3. Мясо и мясные продукты — ягнятина, баранина, свинина, курица, индейка, субпродукты и колбасные изделия. 4. Рыба и морепродукты. 5. Бобовые — фасоль, чечевица, горох и др. 6. Крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб — все виды хлеба, крупы (рисовая, гречневая, овсяная, пшено), макаронные изделия. 7. Кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники, сухарики, блины, сдобные булочки, рогалики) и другие источники добавленного сахара — сахар песок/ рафинад, халва, пастила, конфеты, мороженое, мед, варенье, джем, сгущенное молоко. Кроме этого,

у всех больных ИБС оценивалась привычка досаливания готовой пищи. Группа масло-жировых продуктов отдельно не выделялась и не оценивалась.

Заполнение опросников проводилось обученными сотрудниками-интервьюерами совместно с пациентами.

При последующем статистическом анализе данных опросника считали, что за 1 прием пищи пациент употребляет 1 порцию продукта (объем порции был индивидуальным и зависел как от продуктовой группы, так и от индивидуальной потребности). При анализе ответов опросника для каждого пациента выполнялись следующие расчеты: суммарное количество потребленных порций каждого продукта в течение месяца; суммарная частота потребления всех продуктов из продуктовой группы в месяц; суммарное количество порций всех продуктов из продуктовой группы в месяц; усредненная частота потребления на один продукт из продуктовой группы в день или в неделю; усредненное количество порций на один продукт из продуктовой группы в день или в неделю.

Статистический анализ выполнен непараметрическими методами в программах Microsoft Excel и Statistica 10 (Statsoft). Результаты исследования представлены в виде медианы и интерквартильного размаха с указанием 25-го и 75-го процентилей. Оценку различий количественных и порядковых качественных признаков между группами осуществляли с помощью критерия Манна — Уитни (U-тест); бинарных качественных признаков — с помощью точного критерия Фишера. Корреляционный анализ выполнен с помощью ранговых корреляций Спирмена. Различия между группами считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Некоторые характеристики, отражающие метаболический профиль больных ИБС, представлены в таблице 1. Для анализа использовались лабораторные показатели, полученные в первые дни госпитализации в Центр, что в большей степени отражало метаболический статус пациента на догоспитальном этапе.

-

У больных ИБС в целом по выборке ИМТ составлял 29 [26; 34] кг/м2, при этом половина пациен-

- тов (28/49%) страдала ожирением (ИМТ≥ 30 кг/м2), преимущественно 1 и 2 степеней. Различные виды нарушений углеводного обмена были диагностированы у 25/44% пациентов выборки, из них около 2/3 страдали СД 2 типа и у четверти было выявлено нарушение толерантности к глюкозе.

При анализе отдельных лабораторных показателей обнаружено, что уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 6,1 ммоль/л — у 27/47%; уровень ХС-ЛНПН ( < 1,4 ммоль/л) — из 40 имели только 2/5% пациентов; уровень ХС-ЛПВП ниже оптимальных значений (для мужчин ≤ 1,0 ммоль/л, для женщин ≤ 1,2 ммоль/л) имели 23/59% из 39 пациентов, гипертриглицеридемия (ТГ > 1,7 ммоль/л) наблюдалась у 13/32% из 41. Отметим, что в данной статье мы не анализировали показатели липидного и углеводного обмена в сопоставлении с гиполипи-демической и сахароснижающей терапией.

Оценка характеристик метаболического профиля у мужчин и женщин продемонстрировала, что по большинству антропометрических показателей у больных ИБС гендерных различий обнаружено не было (ОТ у женщин 101,5 [93,0; 108,5] см, у мужчин 107,0 [98,5; 113,0] см (U-тест, p = 0,3798); ОБ у женщин 102,0 [98,0; 116,3] см и у мужчин 105,0 [97,0; 113,0] см (U-тест, p = 0,5562)), за исключением соотношения ОТ/ОБ, которое у мужчин было несколько больше, чем у женщин (0,99 [0,97; 1,05] vs 0,94 [0,90; 1,00], U-тест, p = 0,0200). У мужчин ОТ < 94 см имели 5 из 32 пациентов, у женщин ОТ < 80 см — не было ни у кого (F2-сто-рон., p = 0,0608). Не отличались мужчины и женщины и по частоте нарушений углеводного обмена, а также по основным показателям липидного обмена, кроме более высокого уровня общего холестерина сыворотки крови у женщин в сравнении с мужчинами (5,1 [4,3; 5,8] ммоль/л vs 4,4 [3,3; 5,2] ммоль/л, U-тест, p = 0,0382).

Несмотря на то, что значимых различий по большинству клинических и лабораторных показателей между полами выявлено не было, тяжесть хронической сердечной недостаточности была выше у мужчин, чем у женщин — 2 [2; 3] ФК ХСН vs 2 [1; 2] ФК ХСН, (U-тест, p = 0,0482). Связи между тяжестью сердечной недостаточности и ожирением обнаружено не было, хотя в отдельных исследова-

Таблица 1 / Table 1

Некоторые характеристики метаболического профиля у больных ИБС очень высокого кардиоваскулярного риска Selected characteristics of the metabolic profile in very high cardiovascular risk CAD patients

|

Показатель/ Parameter |

Группа больных ИБС/ Group of patients with CAD |

|

*ИМТ, кг/м2 |

29 [26; 34] |

|

*BMI, kg/m² |

|

|

*ОТ, см |

104,0 [95,5; 112,0] |

|

*Waist circumference in men, cm |

|

|

*ОБ, см |

103,5 [97; 114] |

|

*Hip circumference, cm |

|

|

*ОТ/ОБ |

0,9833 [0,9294; 1,0232] |

|

*Waist-to-Hip Ratio |

|

|

*Количество больных с ИМТ 30 и более кг/м2, n/% |

28/49% |

|

*Number of patients with BMI ≥30 kg/m², n/% |

|

|

*Ожирение 1 степени |

15/26% |

|

*Obesity Class I |

|

|

*Ожирение 2 степени |

9/16% |

|

*Obesity Class II |

|

|

*Ожирение 3 степени |

4/7% |

|

*Obesity Class III |

|

|

*Нарушения углеводного обмена, n/% |

25/44% |

|

*Carbohydrate metabolism disorders, n (%) |

|

|

*Нарушение гликемии натощак, n/% |

2/3% |

|

*Impaired fasting glucose, n /% |

|

|

*Нарушение толерантности к глюкозе, n/% |

6/11% |

|

*Impaired glucose tolerance, n /% |

|

|

*Сахарный диабет 2 типа, n/% |

17/30% |

|

*Type 2 diabetes mellitus, n (%) |

|

|

Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л, n=57 |

5,9 [5,4; 6,7] |

|

Fasting plasma glucose, mmol/L, n=57 |

|

|

Общий холестерин, ммоль/л, n=50 |

4,5 [3,5; 5,5] |

|

Total cholesterol, mmol/L, n=50 |

|

|

Триглицериды, ммоль/л, n=41 |

1,6 [1,1; 1,9] |

|

Triglycerides, mmol/L, n=41 |

|

|

ХС-ЛПНП, ммоль/л, n=40 |

2,8 [1,8; 3,8] |

|

LDL–C, mmol/L, n=40 |

|

|

ХС-ЛПОНП, ммоль/л, n=37 |

0,7 [0,5; 0,8] |

|

VLDL–C, mmol/L, n=37 |

|

|

ХС-ЛПВП, ммоль/л, n=39 |

1,0 [0,8; 1,2] |

|

HDL–C, mmol/L, n=39 |

Примечание: * — показатель определен у всех 57 обследованных.

Note: * — the parameter was assessed in all 57 examined patients.

ниях такая зависимость была продемонстрирована [25] или обсуждалась связь фенотипов ожирения и ССЗ в целом [26, 27].

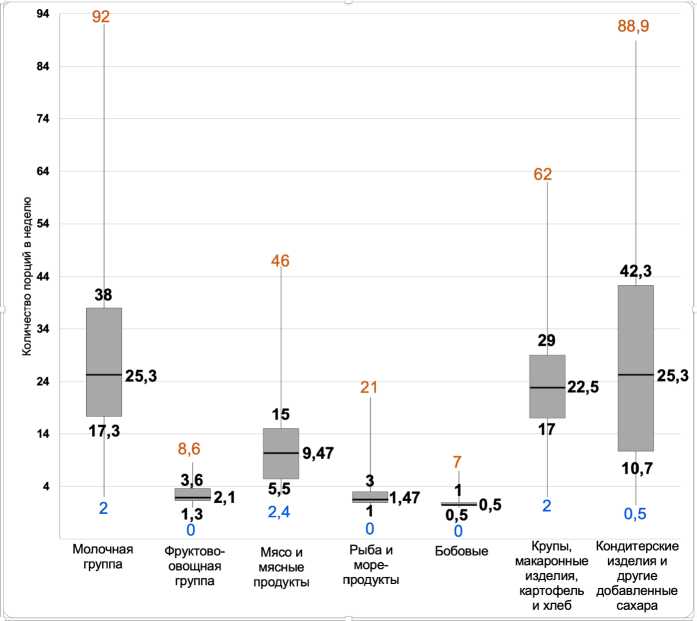

Анализ фактического питания показал, что представленность основных групп продуктов в рационе больных ИБС была различной. Основные группы продуктов в рационе больных ИБС, а также результаты сравнительного анализа усредненного потребления количества порций на один продукт из укрупненной продуктовой группы в неделю продемонстрированы на рисунке 1 и в таблице 2. Досаливание готовой пищи было выявлено у 50% опрошенных.

Корреляционный анализ не выявил связи между потреблением каких-либо групп продуктов и антропометрическими показателями больных ИБС, однако были обнаружены связи между потреблением фруктов/овощей и рыбы (r = 0,40, p < 0,05);

потреблением фруктов/овощей и бобовых (r = 0,35, p < 0,05); потреблением молочных продуктов и рыбы (r = 0,33, p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка характера питания пациентов, как и сбор диетологического анамнеза, в рутинной клинической практике проводятся редко. Чаще в истории болезни фиксируются алиментарно-зависимые заболевания, такие как ожирение, СД 2 типа, желчнокаменная болезнь, либо метаболические нарушения (дислипидемия, нарушенная толерантность к глюкозе, гиперурикемия).

Так, например, ранее авторами в ходе ретроспективного анализа историй болезни 90 пациентов с ИБС при изучении основных показателей вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений было обнаружено, что ожирение

Рисунок 1. Представленность основных групп продуктов в рационе больных ИБС

Figure 1. Representation of main food groups in the diet of CAD patients

Таблица 2 / Table 2

Сравнительный анализ усредненного потребления количества порций на один продукт из укрупненной продуктовой группы в неделю Comparative analysis of average weekly consumption (servings per product)

across aggregated food groups

|

Сравниваемые пары продуктовых групп / Compared food group pairs |

U-тест, p |

|

Молочная группа — Фруктово-овощная группа Dairy group vs Fruits & vegetables group |

<0,0001 |

|

Молочная группа — Мясо и мясные продукты Dairy group vs Meat and meat products |

<0,0001 |

|

Молочная группа — Рыба и морепродукты Dairy group vs Fish and seafood |

<0,0001 |

|

Молочная группа — Крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб Dairy group vs Cereals, pasta, potatoes, and bread |

0,2602 |

|

Молочная группа — Бобовые Dairy group vs Legumes |

<0,0001 |

|

Молочная группа — Кондитерские изделия и другие добавленные сахара Dairy group vs Confectionery and other added sugars |

0,5783 |

|

Фруктово-овощная группа — Мясо и мясные продукты Fruits & vegetables vs Meat and meat products |

<0,0001 |

|

Фруктово-овощная группа — Рыба и морепродукты Fruits & vegetables vs Fish and seafood |

0,0103 |

|

Фруктово-овощная группа — Крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб Fruits & vegetables vs Cereals, pasta, potatoes, and bread |

<0,0001 |

|

Фруктово-овощная группа — Бобовые Fruits & vegetables vs Legumes |

<0,0001 |

|

Фруктово-овощная группа — Кондитерские изделия и другие добавленные сахара Fruits & vegetables vs Confectionery and other added sugars |

<0,0001 |

|

Мясо и мясные продукты — Рыба и морепродукты Meat and meat products vs Fish and seafood |

<0,0001 |

|

Мясо и мясные продукты — Крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб Meat and meat products vs Cereals, pasta, potatoes, and bread |

<0,0001 |

|

Мясо и мясные продукты — Бобовые Meat and meat products vs Legumes |

<0,0001 |

|

Мясо и мясные продукты — Кондитерские изделия и другие добавленные сахара Meat and meat products vs Confectionery and other added sugars |

<0,0001 |

|

Рыба и морепродукты — Крупы, макаронные изделия, картофель и хлеб Fish and seafood vs Cereals, pasta, potatoes, and bread |

<0,0001 |

В настоящем исследовании у больных ИБС мы также обнаружили высокую распространенность ожирения (28/49% больных), нарушений углеводного обмена (25/44% больных, в том числе 17/30% больных с СД 2 типа), что согласуется с данными ряда других исследований [29–31].

При оценке фактического питания на догоспитальном этапе наиболее потребляемыми по количеству порций в неделю (п/н) были продукты из групп кондитерских изделий и других добавленных сахаров — 25,3 [10,7; 42,3] п/н; молочных продуктов — 25,3 [17,3; 38] п/н; круп, макаронных изделий, картофеля и хлеба — 22,5 [17; 29] п/н. При этом представленность в рационе других продуктовых групп была меньшей: мясо и мясные продукты — 9,47 [5,5; 15] п/н, фрукты и овощи — 2,1 [1,3; 3,6] п/н, рыба и морепродукты — 1,47 [1; 3] п/н, бобовые — 0,5 [0,5; 1] п/н.

Укрупненная продуктовая группа, состоящая из основных круп (рис, гречка, пшено, овсяная), макаронных изделий, картофеля и хлеба традиционно является базовой в рационе российской популяции, что наблюдалось и у пациентов нашей выборки. Хлеб — самый потребляемый продукт в данной продуктовой группе, при этом разно- образие рациона в течение недели достигалось включением блюд с различными крупами, либо в виде гарниров, либо в виде супов.

Больные ИБС продемонстрировали высокий уровень потребления кондитерских изделий и других продуктов, содержащих добавленные сахара. Наиболее потребляемыми были сдобная выпечка, печенье, пряники, конфеты, халва, джемы и мед.

Отмечено также высокое потребление молочных продуктов. Среди них наиболее популярными были сыры, молоко, кисломолочные напитки, йогурт, творог, сметана и сливочное масло.

Отдельного внимания заслуживает факт низкого потребления фруктов и овощей в любом виде, включая свежезамороженные. Это может объясняться разными причинами, в том числе, и тем, что большинство больных были включены в исследование в межсезонье, когда стоимость и свежих, и замороженных фруктов и овощей высока, а их вкус не столь насыщенный, как в разгар сезона (июль-октябрь).

Наряду с молочными продуктами, мясо и мясные продукты пациенты употребляли ежедневно, при этом предпочтение отдавали белым сортам мяса, в частности мясу курицы, индейки. Красное мясо у опрашиваемых пациентов в рационе питания присутствовало значительно реже, но отмечалось высокое потребление колбасных изделий и субпродуктов.

Обращает на себя внимание факт низкого по- требления рыбы и морепродуктов у большинства, однако, были и исключения. В выборке выделялись 2 пациента, у которых потребление рыбы было очень высоким (18 и 21 порция в неделю). Возможным объяснением этого является проживание данных пациентов в Ненецком автономном округе и Республике Карелия, где отмечается бóльшая доступность озерной и речной рыбы в сравнении с другими регионами.

Самой малопотребляемой продуктовой группой оказались бобовые. Наши результаты свидетельствуют о том, что пациенты практически не употребляют блюда из бобовых культур. Данная особенность в питании нашей относительно небольшой по количеству больных выборке согласуется также с результатами других исследований характера питания в российской популяции [19].

Таким образом, анализ фактического питания у больных ИБС очень высокого кардиоваскулярного риска продемонстрировал дисбаланс в потреблении основных продуктовых групп. Базовый рацион обследованных изобиловал углеводами, прошедшими промышленную переработку, тогда как как здоровое питание предполагает большее потребление цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов и минимальное потребление добавленных сахаров [8]. В нашей группе наряду с достаточным потреблением цельнозерновых источников крахмалов, отмечалось высокое потребление рафинированных углеводов в виде кондитерских изделий и других источников добавленных сахаров. При этом кондитерские изделия промышленного производства являются источником не только простых сахаров, но и скрытых жиров, включая транс-изомеры жирных кислот.

Также в нашей выборке отмечалось низкое потребление фруктов и овощей в любом виде (максимум по усредненному показателю количества порций — 1,2 порций/день) в сравнении с рекомендуемым ВОЗ (5 порций ежедневно или 400 г/сут) [32]. Недостаточное потребление фруктов и овощей дополнительно обедняет рацион не только пищевыми волокнами, но и многими другими важными компонентами. Принимая во внимание, что у данной категории больных сладости входят в базовый рацион в значительных количествах, такой характер питания усугубляет сопутствующие ИБС ожирение и нарушения углеводного обмена. Несмотря на то, что мы не обнаружили корреляционных связей между потреблением каких-либо групп продуктов и антропометрическими показателями, в других исследованиях такая связь была документирована, например, между избыточным потреблением сахара и ожирением [33, 34].

Некоторая часть пациентов в большей степени придерживалась здорового рациона и удовлетворяла потребность в белке за счет рыбы и молочной группы, при этом углеводная компонента питания содержала достаточное количество фруктов и овощей, а также бобовых. В пользу этого свидетельствуют выявленные корреляционные связи между потреблением фруктов/овощей и рыбы; потреблением фруктов/овощей и бобовых; потреблением молочных продуктов и рыбы.

Белковая компонента питания у больных ИБС была представлена преимущественно продуктами животного происхождения — за счет молочных продуктов, мяса и переработанной мясной продукции. Растительный же белок потреблялся недостаточно, в рационе больных фактически отсутствовали бобовые, что сопряжено с избыточным потреблением насыщенных жиров, соли и транс-изомеров жирных кислот. В других исследованиях было продемонстрировано, что потребление животного белка ассоциируется с более высоким риском смертности от ССЗ, в то время как более высокое потребление растительного белка — со снижением смертности от всех причин [35, 36].

Несмотря на то, что мы не анализировали отдельно масложировую группу (ее составляют сливочное масло, маргарины, растительные масла, орехи, жирные сорта сыра и др.), учитывая высокое потребление молочных продуктов, кондитерских и колбасных изделий, как источников скрытых жиров, в том числе транс-изомеров жирных кислот и соли, в сочетании с низким потреблением рыбы можно сказать, что питание больных ИБС избыточно не только по простым сахарам, но и по общим жирам. При этом, вероятнее всего, насыщенные жирные кислоты преобладают над моно- и полиненасыщенными жирными кисло- тами. Согласно многочисленным исследованиям, потребление насыщенных жирных кислот, трансизомеров жирных кислот, содержащихся в переработанных и ультрапереработанных продуктах, ассоциируется с высоким риском ССЗ [37, 38], тогда как моно- и полиненасыщенные жирные кислоты эффективно предотвращают риск серьезных сердечно-сосудистых событий у больных высокого кардиоваскулярного риска [39].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качественные и количественные характеристики питания больных ИБС в большинстве своем соответствуют нерациональному диетическому паттерну и не удовлетворяют принципам здорового питания. Характер питания в целом демонстрирует проатерогенную направленность.

В данной работе у больных ИБС очень высокого кардиоваскулярного риска наблюдалась значительная распространенность ожирения, нарушений углеводного обмена, включая СД 2 типа. В нашем исследовании не было ни одного пациента с дефицитом массы тела, однако это не исключает наличие у пациентов саркопенического ожирения, что нуждается в дополнительном уточнении.

Необходима более углубленная работа с пациентами по имеющимся у них факторам риска, включая диетологическую коррекцию в рамках профилактического консультирования, а также обучение пациентов самоконтролю и управлению другими поведенческими факторами риска, такими как преодоление гиподинамии, отказ от курения, развитие позитивных психо-социальных связей и др. Все это диктует необходимость получения новых знаний, совершенствования имеющихся компетенций у специалистов различных медицинских специальностей в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний и, безусловно, понимания того, что медицина образа жизни — это самостоятельный эффективный терапевтический подход, базирующийся на вмешательствах в самые разные аспекты образа жизни пациента.

Финансирование: Авторы заявляют об отсутствии финансирования.