Характер распределения редкоземельных элементов в мезозойских осадочных породах Нижнего Приамурья

Автор: Медведева С.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены оригинальные данные о содержаниях редкоземельных элементов (РЗЭ) и охарактеризовано их распределение в мезозойских осадочных породах Нижнего Приамурья. Проведено сравнение различных параметров изученных пород с подобными в стандартах одноименных пород. Стратиграфические подразделения, развитые на площади листа М-54-I Государственной геологической карты масштаба 1:200 000, относятся к Приамурской (или Чаятынской) подзоне (СФПЗ) Западно-Сихотэ-Алинской структурно-формационной зоны (СФЗ). Среди них выделены жорминская (K1 žm) толща, силасинская (K1-2 sl) и утицкая (K2 ut) свиты. Стратоны сложены песчаниками и алевролитами в разных соотношениях. В них присутствуют также конгломераты, туфы разного состава, андезиты. Содержания РЗЭ в алевролитах выше, чем в песчаниках. Обнаружены более высокие концентрации элементов в изученных породах относительно пород Кавказской складчатой системы (СС). По сравнению с алевропесчаниками Русской платформы в песчаниках Приамурской подзоны содержания РЗЭ меньше, а в алевролитах больше. По сравнению с PAAS (постархейский австралийский сланец) содержания РЗЭ меньше. Содержания РЗЭ нормированы по хондриту. Тренд графиков отрицательный. Спектры распределения характеризуются одинаковым поведением элементов в изученных песчаниках, алевролитах, РААS, алевропесчаниках Русской платформы, породах Кавказской СС. В большинстве представленных пород ЛРЗЭ/ТРЗЭ выше 8, что свидетельствует о поступлении в бассейн седиментации обломочного материала преимущественно кислого состава. Отмечается значительная отрицательная европиевая аномалия: от 0,34 до 0,71 в песчаниках, от 0.47 до 0.75 в алевролитах. Она также является показателем размыва кислых пород. Следовательно, по комплексу параметров устанавливается кислый состав пород областей сноса.

Песчаники, алевролиты, редкоземельные элементы (рзэ)

Короткий адрес: https://sciup.org/143178308

IDR: 143178308 | УДК: 552.513(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-4-25-34

Текст научной статьи Характер распределения редкоземельных элементов в мезозойских осадочных породах Нижнего Приамурья

Знания об эволюции осадочных бассейнов являются важными для понимания общей геологической истории Земли. Реконструкции геологических процессов исследователи проводят на основе разнообразных данных о вещественном составе осадочных пород с использованием различных приемов обработки полученных данных. К одному из видов таких данных относятся сведения о содержаниях редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах, поскольку РЗЭ относятся к мало- подвижным элементам. Они наследуют характер распределения элементов в материнских породах. Исследования РЗЭ на Дальнем Востоке стали возможны в начале ХХI в. с появлением приборов, более точно определяющих концентрации элементов. На территории Нижнего Приамурья это пионерные определения.

Цель работы – на основе изучения впервые полученных данных о содержаниях РЗЭ в ранне-позднемеловых осадочных породах, залегающих на площади листа М-54-I Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 (рис.1а), сделать заключение о составе пород источников сноса. Всестороннее исследование этих отложений весьма полезно, так как с терригенными породами в ряде мест Нижнего Приамурья связано золотое оруденение.

Объект и методы исследования

В междуречье Ситога-Известковый (левые притоки нижнего течения р. Амур) из коренных выходов пород, обнажающихся в береговых выходах рек и ручьев, вдоль дорог и в карьерах, были отобраны пробы. При этом проводились геологические наблюдения и макроописание образцов в соответствии с общепринятыми стандартными методиками. Содержания РЗЭ определялись в Хабаровском инновационно-аналитическом центре ИТиГ им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН методом спектрального анализа в аргоновой плазме, на приборе ICP-MS Elan DRC II PerkinElmer (США). Разложение проб выполнено кислотно-микроволновым методом в автоматической системе пробо-подготовки Multiwave 3000 (аналитики Д.В. Авдеев, В.Е. Зазулина). Чувствительность определений до 10-9 г/л. Определены содержания четырнадцати РЗЭ.

Обработка результатов анализов проводилась приемами, которые рекомендованы и используются отечественными и зарубежными исследователями [1, 2, 4-9 и др.]. В данной работе рассчитаны суммы содержаний элементов в индивидуальных пробах и различные параметры, характеризующие распределение элементов (отношения суммы легких к сумме тяжелых элементов, величины европиевой и цериевой аномалий). Для удобства обобщения информации концентрации элементов нормируют по какому-либо из предложенных стандартов. Для магматических пород это концентрации элементов в мантии или в хондрите. Для осадочных пород стандартов больше: хондрит, верхняя континентальная кора, постархейский австралийский сланец (PAAS), североамериканский сланец (NASC), европейский сланец (ES), осадочные породы той или иной структуры (платформа, складчатая система). Но чаще всего нормируют по хондриту, и содержания РЗЭ в изученных породах нормированы по хондриту [7]. Проведено сравнение концентраций элементов между песчаниками и алевролитами. Для определения средних содержаний и средних параметров были составлены выборки пород для конкретных

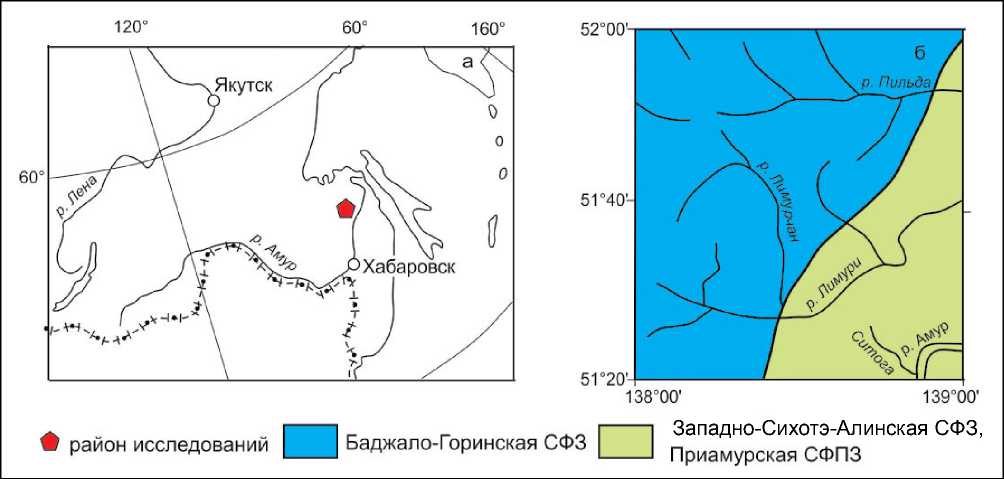

Рис. 1. Место района исследования на географической карте (а) и схема структурно-формационных зон СФЗ (б)

Fig 1. Research area on the geographical map (a) and the scheme of the structural-formational zones SFZ (b)

хроностратиграфических подразделений и проведено их сравнение. По рассчитанным данным составлена таблица, построены графики, диаграммы и выполнено сопоставление параметров изученных пород с подобными параметрами в некоторых стандартах. Характер распределения РЗЭ проиллюстрирован графиками нормированных содержаний элементов. Графики представляют собой кривые, имеющие разные наклоны слева направо. Геологический очерк

В соответствии со структурным районированием территории листа М-54-I [3] изученные ранне-позднемеловые осадочные породы принадлежат Приамурской подзоне (СФПЗ) Западно-Си-хотэ-Алинской структурно-формационной зоны (рис. 1б). Здесь выделены стратиграфические подразделения: жорминская толща (K1 žm) мощностью около 1250 м, силасинская свита (K1 s1) мощностью 1100 м и утицкая свита (K2 ut), мощ- ность которой около 730 м. Стратиграфические подразделения сложены в основном песчаниками и алевролитами в разных соотношениях. В них присутствуют также конгломераты, туфы разного состава, андезиты. Возраст обоснован определениями ископаемой фауны.

Результаты исследования и обсуждение

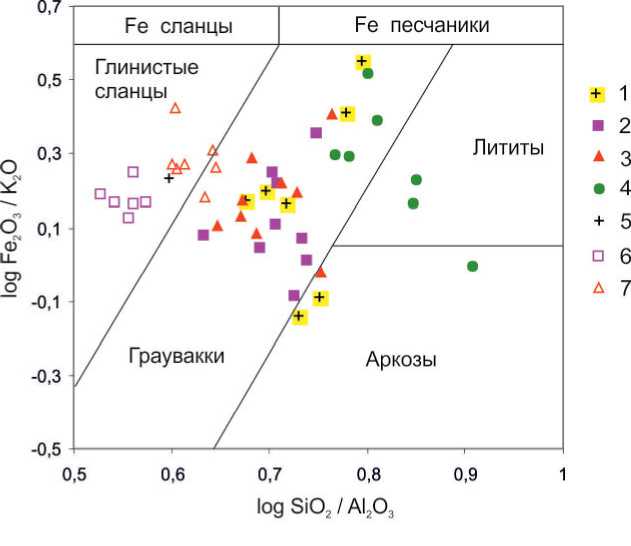

Опробованные песчаники – это массивные серые, иногда с зеленоватым оттенком, среднемелкозернистые и мелкозернистые породы. Известковистые песчаники имеют голубоватый оттенок, вскипают при воздействии с соляной кислотой. Алевролиты – это массивные и слоистые породы от темно-серых до черных. В соответствии с литохимической классификацией [8] большинство песчаников являются граувакками, реже аркозами или лититами, алевролиты – глинистыми сланцами, и, редко (некоторые алевролиты утицкой свиты), граувакками (рис. 2).

Рис. 2. Положение фигуративных точек песчаников и алевролитов Приамурской подзоны Западно-Сихотэ-Алинской СФЗ на классификационной диаграмме по [8]

1–4 песчаники свит: 1 – жорминской, 2 – силасинской, 3 – утицкой, 4 – гальки из конгломератов утицкой свиты; 5–7 алевролиты свит: 5 – жорминской, 6 – силасинской, 7 – утицкой

Fig.2. Location of figurative points of sandstones and siltstones of the Priamurye subzone of the West Sikhote-Alin SFZ on the classifi cation diagram from [8]

1–4 – sandstones of the formations: 1 – Zhorminsky, 2 – Silasinsky, 3 – Utitsky, 4 – pebbles from the Utitsky formation conglomerates; 5–7 – siltstones of the formations: 5 – Zhorminsky; 6 – Silasinsky, 7 – Utitsky

Содержания редкоземельных элементов уменьшаются с увеличением порядкового номера элемента в периодической системе Д.И. Менделеева: например, в пробе песчаника силасинской свиты содержание «легкого» La (лантан № 57) составляет 24.08 г/т, а содержание «тяжелого» Lu (лютеций № 71) – 0.13 г/т.

Суммы РЗЭ в песчаниках Приамурской подзоны составляют (в г/т): жорминская толща – (96.3-157.8), силасинская свита – (106.3-155.8), утицкая – (90.9-131.5), гальки из конгломератов утицкой свиты, кластер 1 – (101.1-131.3), в гальках из конгломератов утицкой свиты (кластер 2) сумма РЗЭ колеблется от 135.4 до 156.7 г/т (табл.). В алевролитах суммы РЗЭ выше: жорминская толща – (126.1-177.4), силасинская – (158.7-190.1), утицкая – (114.2-166.3). Очевидно, что содержания РЗЭ в терригенных породах увеличиваются при уменьшении размеров зерен. Ниже для сравнения приведены средние суммы РЗЭ в некоторых породах: верхняя континентальная кора – 146,4 г/т, PAAS – 184,8 г/т [2], алевропесчаники Русской платформы – 140,3 г/т [6], алевроглинистые породы Кавказской СС – 128 г/т, песчаные породы Кавказской СС – 80 г/т [1]. Концентрации элементов в изученных породах более высокие относительно пород Кавказской СС. По сравнению с алевропес-чаниками Русской платформы в песчаниках Приамурской подзоны содержания РЗЭ меньше, а в алевролитах больше. Но они также меньше, чем в постархейских австралийских сланцах.

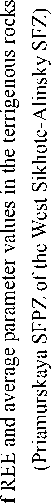

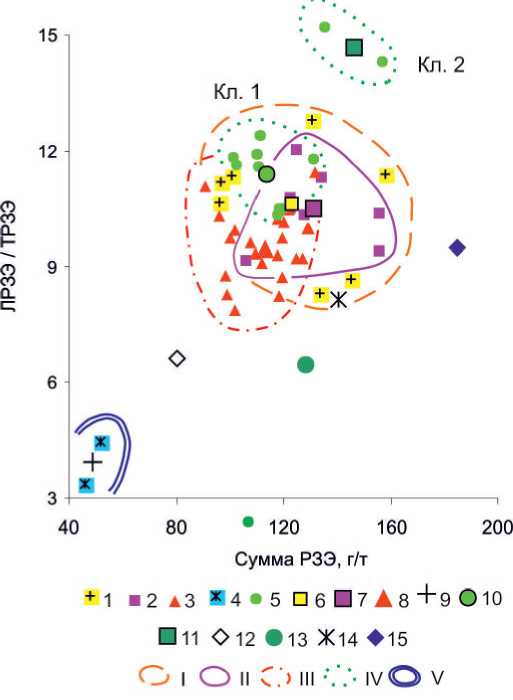

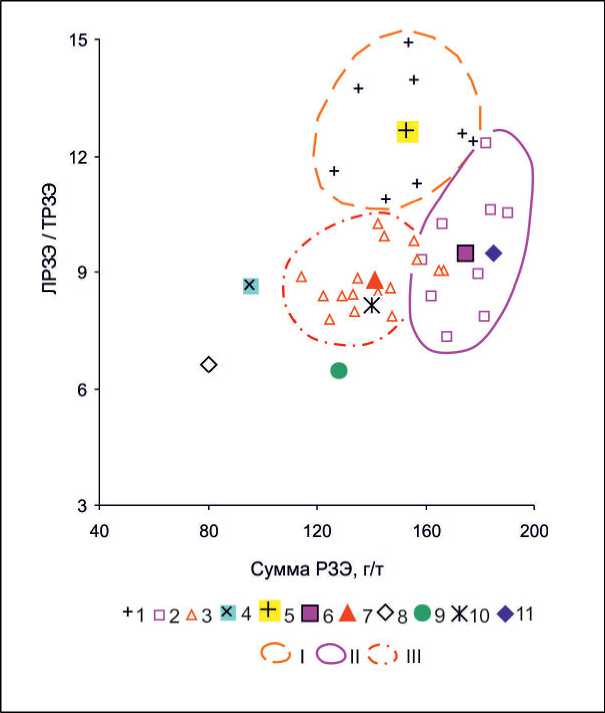

Одним из параметров при характеристике редкоземельных элементов является ЛРЗЭ/ ТРЗЭ – это отношение суммы легких лантаноидов (ЛРЗЭ=La+…+Eu) к сумме тяжелых лантаноидов (ТРЗЭ=Gd+…+Lu). Этот параметр в терригенных породах предложен как показатель состава эродируемых пород. Более низкие значения ЛРЗЭ/ТРЗЭ свидетельствуют о более основном составе материала, поступающего в бассейн осадконакопления. В изученных песчаниках ЛРЗЭ/ТРЗЭ 7.8715.02, в алевролитах – 7.3-14.8, а в среднем по стратонам от 8.82 до 14.66 (см. табл.). Считается, что значения ЛРЗЭ/ТРЗЭ выше 8 характеризуют кислый состав материнских пород [7]. Выявлена тенденция снижения значений по мере омоложения пород от жорминской толщи к утицкой свите. На диаграммах «Сумма РРЗ – ЛРЗЭ/ТРЗЭ», иллюстрирующих вышеописанное, показано положение фигуративных точек песчаников (рис. 3) и алевролитов (рис. 4) разных хроностратиграфиче-ских подразделений. Фигуративные точки пород образуют на диаграммах поля, перекрывающиеся в разной степени в случае с песчаниками и более разобщенные для алевролитов. Вероятно, в бассейн осадконакопления поступал материал дезинтеграции разных пород. Средние значения ЛРЗЭ/ ТРЗЭ показывают преобладание в породах компонентов кислого состава. В породах утицкой свиты пониженные суммы РЗЭ и ЛРЗЭ/ТРЗЭ обусловлены, вероятно, бóльшим содержанием материала основного состава. Наличие известковых примесей в некоторых породах утицкой свиты привело к уменьшению сумм РЗЭ и изменению параметров в известковистых песчаниках и известковистом алевролите.

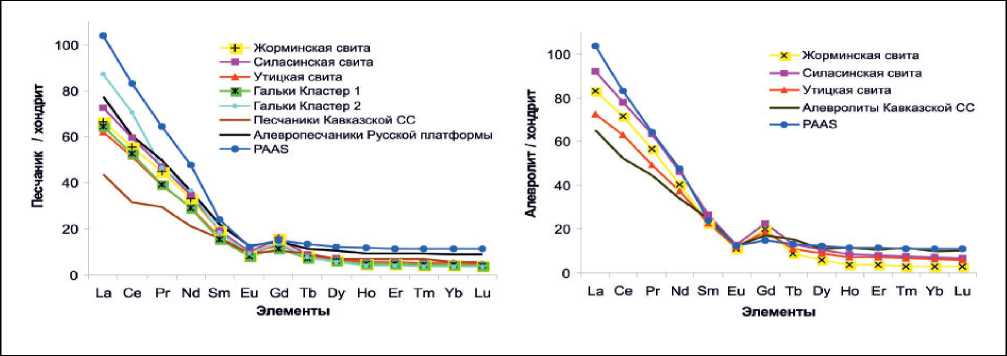

Еще один параметр – это европиевая аномалия Eu/Eu*, рассчитываемая по формуле Eu/ Eu*=EuN/[(SmN)(GdN)]1/2. Для расчета содержания элементы нормируют, в данной работе они нормированы по хондриту [7]. Аномалию принято считать отрицательной при значениях Eu/Eu* меньше 1 и положительной при значениях больше 1. Следовательно, чем меньше число Eu/Eu*, тем значительнее отрицательная аномалия. Значения Eu/Eu* в основных породах больше, чем в кислых. В Приамурской подзоне в песчаниках Eu/ Eu* от 0,34 до 0,71 и от 0.47 до 0.75 в алевролитах (табл.). В породах жорминской толщи зафиксирована наибольшая отрицательная аномалия (наименьшие значения Eu/Eu*), а в породах утицкой свиты – наименьшая (наибольшие значения Eu/ Eu*), что отражает более основной состав последней. Для наглядного анализа используют графики нормированных содержаний РЗЭ и по их характеру определяют взаимоотношения между легкими и тяжелыми лантаноидами. Чем сильнее наклон графика слева направо, тем ярче выражено преобладание легких РЗЭ (левая часть графика) над тяжелыми РЗЭ (правая часть графика). Такой наклон позволяет говорить об отрицательном тренде, наклон справа налево – о положительном. Для изученных пород Приамурской подзоны в спектре легких РЗЭ (La-Eu) наклон крутой, а в спектре тяжелых РЗЭ пологий (рис. 5). Тренд графиков отрицательный с отчетливо проявленным европиевым минимумом. Чем выше значения Eu/Eu*, тем меньше он выражен. На графиках видно, что спектры распределения характеризуются одинаковым поведением элементов в изученных песчаниках, алевролитах, РААS, алевропесчаниках Русской платформы, породах Кавказской СС. Различия наблюдаются лишь в числовых величинах, они подчеркивают хорошо выраженную разницу между спектрами легких и тяжелых РЗЭ в изученных породах и породах Кавказской СС.

Таблица

g

р

Д д ей к

к и

|

Н Д Д О & со |

В S СО |

ОО Ue 40 eq |

OK О 40 |

оо 40 |

40 eq |

eq иб |

40 О |

иб |

40 40 О |

Й |

KO о |

Ок |

ej О |

eq 40 |

eq О |

40 ее <О |

40 eq eq о ОО ’—< об о ОО |

ие О о 40 т ие о |

40 О 1 Ок О |

40 |

|

1 8 |

40 04 |

eq |

eq об |

04 eq |

О eq 40 |

-н |

О О |

ОО О |

о |

о |

eq о eq |

eq О |

ОО |

40 eq о |

О ие Ок Й ок иг) |

О eq ие Ок ее |

О |

О 1 Ок О |

ОК |

|

|

ей К 9 к Ч В |

eq Ue О |

ОО 40 |

40 |

Ок об eq |

ei иб |

04 О |

40 |

8 о |

ОО eq Н |

О |

КГ) Ок О |

О |

ОК о |

о |

ОО 40 40 ^-н eq ок о |

40 ие ие V ^ ^ о |

ОО |

|||

|

Д со СО Д У Д Д Д Д 8 § |

eq £ |

О о eq |

8 |

ОО 40 |

Ок 04 иб eq |

el el |

ОО о |

ei |

40 О |

Н |

m О |

О |

о |

о Ок О |

о |

40 Ф тг ие |

eq о 40 иб 40 ^ 2 m |

04 ие V ие о |

eq о Т А |

eq |

|

о £ |

ОО 40 eq |

О Ue |

ко иб |

40 40 О eq |

el 40 |

eq о |

up |

о |

О\ eq eq |

О |

Ок |

40 О |

40 О |

40 се Й 5 |

m Й |

eq 40 ие о |

eq о Т |

Ок |

||

|

” в g g m К С s ” |

ей СО О 1 Д |

04 ОО |

Ок Ок 40 |

О О ei |

О 04 |

40 ei |

40 40 О |

eq |

Ок О |

ко eq |

О |

40 40 |

eq О |

Ок КГ) |

eq О |

40 eq |

ОО о оо л о ОО о |

о о Т Ок о |

eq |

|

|

Д к |

ей О 1 д |

el |

04 О Ок |

eq иб |

Up О eq |

О ОО |

ОО О |

О |

ОО О |

LT) 40 eq |

04 О |

eq |

Ок О |

eq |

Ок О |

Ок |

40 ие 04 оо |

40 ие о |

eq о Т Ок о |

ei |

|

1 8 ч к: S й и § |

Ue 40 eq |

ОО 40 Ue |

40 |

ие ei |

ОО |

Ок ОО о |

ие о |

eq |

04 О |

ОО |

ОО о |

eq |

ОО о |

40 ие ее ко S |

ие о ^r d S 4 04 |

40 40 О 40 ие о |

о 8 Ф Ок о |

оо |

||

|

ей м 9 S Ч В |

04 el |

О Ue |

40 40 |

О eq |

Й о |

ОО ОО |

о LT) О |

eq |

о |

О eq |

40 О |

Ок О |

40 О |

Н ие Я 3 Ок |

О ОО s d s ^ eq об |

40 ие о ие V ее О |

Ок о |

|||

|

JH § д m |

I ей |

и |

■о |

ел |

5 И |

■о Ф |

н |

Q |

К |

И |

S н |

5 |

е m Л св S и |

е е 2 е н |

И 5 И |

и и |

Рис. 3. Положение фигуративных точек песчаников на диаграмме «Сумма РЗЭ – ЛРЗЭ / ТРЗЭ» 1–5 песчаники свит: 1 – жорминской, 2 – силасинской, 3 – утицкой, 4 – известковистые утицкой свиты, 5 – гальки из конгломератов утицкой свиты; 6–15 средние составы: 6 – жорминской свиты, 7 – силасинской свиты, 8 – утицкой свиты, 9 – известковистые утицкой свиты, 10 и 11 – кластеры 1 и 2 галек из конгломератов утицкой свиты, 12 – песчаные породы Кавказской складчатой системы [1], 13 – алевролитовые породы Кавказской складчатой системы [1], 14 – алевропесчаники Русской платформы по Мигдисову с соавторами [6], 15 – PAAS. I–V – поля свит: I – жорминской, II – силасинской, III – утицкой, IV – гальки из конгломератов утицкой свиты, V – известковистые песчаники утицкой свиты

Fig. 3. Location of figurative points of sandstones on the diagram “Total REE – LREE/HREE” 1–5 – sandstones of the formations: 1 – Zhorminsky, 2 – Silasinsky, 3 – Utitsky, 4 – calcinated sandstones of the Utitsky formation; 5 – pebbles from the Utitsky formation conglomerates; 6–15 – middle compositions: 6 – Zhorminsky, 7 – Silasinsky, 8 – Utitsky, 9 – calcinated sandstones of the Utitsky formation. 10–11 – clasters of the 1 and 2 – pebbles from the Utitsky formation conglomerates; 12 – sands of the Caucasian fold system [1]; 13 – siltstones of the Caucasian fold system [1]; 14 – silt sandstones of the Russian Platform from Migdisov et al. [6]; 15 – PAAS. I–V – fields of the formations: I – Zhorminsky, II – Silasinsky, III – Utitsky, IV – pebbles from the Utitsky formation conglomerates, V – calcinated sandstones of the Utitsky formation

Рис. 4. Положение фигуративных точек алевролитов на диаграмме «Сумма РЗЭ – ЛРЗЭ / ТРЗЭ» 1–4 алевролиты свит: 1 – жорминской, 2 – силасинской, 3 – утицкой, 4 – известковистые утицкой свиты; 5–11 средние составы: 5 – жорминской свиты, 6 – силасинской свиты, 7 – утицкой свиты, 8 – песчаные породы Кавказской складчатой системы [1], 9 – алевролитовые породы Кавказской складчатой системы [1], 10 – алевропесчаники Русской платформы по Мигдисову с соавторами [6], 11 – PAAS. I–III – поля свит: I – жорминской, II – силасинской, III – утицкой

Fig. 4. Location of figurative points of siltstones on the diagram “Total REE – LREE/HREE” 1–4 – siltstones of the formations: 1 – Zhorminsky, 2 – Silasinsky, 3 – Utitsky, 4 – calcinated siltstones of the Utitsky formation; 5 –11 – middle compositions: 5 – Zhorminsky, 6– Silasinsky, 7 – Utitsky, 8 – sandstones of the Caucasian fold system [1]; 9 – siltstones of the Caucasian fold system [1]; 10 – silt sandstones of the Russian Platform from Migdisov et al. [6]; 11 – PAAS. I–III – fields of the formations: I – Zhorminsky, II – Silasinsky, III –Utitsky

По цериевой аномалии (Ce/Ce*) предложено оценивать расстояние от СОХ (срединно-океанический хребет) до бассейна осадконакопления [9]. Ce/Ce* ≈ 0.25-0.3 характеризует расстояние от СОХ в 300-400 км (вблизи спрединга), при Ce/Ce* ≈ 0.55-0.6 расстояние от СОХ варьируется от 400 до 2500-3000 км (глубоководные котловины), а Ce/Ce* ≈ 0.9-1.3 показывает удаление от

СОХ более 3000 км (окраинно-континентальные обстановки). Разброс значений Ce/Ce* в изученных породах составляет 0.97-1.13, а средние значения по свитам находятся в пределах 1.02-1.06, что свидетельствует об окраинно-континентальных обстановках осадконакопления в прибрежных бассейнах.

Рис. 5. Графики средних нормированных содержаний РЗЭ: а – в песчаниках, б – в алевролитах

Fig. 5. Diagrams of the middle normalized contents of REE: a – in sandstones, b – in siltstones

Отмечен определенный разброс содержаний РЗЭ и значений параметров в породах Приамурской подзоны. Область сноса была сложена различными породами. И, возможно, осадки накапливались в локальных участках водоемов на разных расстояниях от суши, что обусловило разную степень перемешивания обломочного материала. Изменять характеристики пород могли также туфовые и известковистые примеси в составе пород.

Выводы

Региональной особенностью изученных песчаников и алевролитов является то, что они обладают более высокими концентрациями редкоземельных элементов по сравнению с породами Кавказской СС и более низкими концентрациями по сравнению с PAAS.

Спектры распределения РЗЭ иллюстрируют, с одной стороны, одинаковый характер поведения элементов (отрицательный тренд) в песчаниках и алевролитах Приамурской подзоны, в терригенных породах Кавказской СС, в алевропесчаниках Русской платформы и в РААS, но, с другой стороны, подчеркивают различия в числовых величинах РЗЭ.

Значения отношений ЛРЗЭ/ТРЗЭ и Eu/Eu* указывают на преимущественно кислый состав материнских пород областей сноса, а значения Ce/ Ce* – на осадконакопление в условиях окраинно-континентальных бассейнов.

Приведенные выводы не противоречат выводам, полученным другими методами, и общегеологическому положению территории.

Автор признательна Т.Л. Карповой за помощь в техническом оформлении статьи, Л.Д. Песковой – за английский перевод.

Статья выполнена в рамках госзадания по теме НИР «Закономерности формирования континентальной коры восточной окраины Евразии в неогее: тектоника, вещественный состав, минерагения и палеогеодинамика», № гос. регистрации 121021000095-1.

Список литературы Характер распределения редкоземельных элементов в мезозойских осадочных породах Нижнего Приамурья

- Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. М.: Наука, 1976. 233 с

- Интерпретация геохимических данных / подред. Е.В. Склярова. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с

- Кайдалов В.А., Анойкин В.И., Беломестнова Т.Д. Государственная геологическая карта Российской федерации. 1:200 000. Лист М-54-I. Объясн. записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2009. 185 с

- Малиновский А.И., Голозубов В.В., Касаткин С.А. Геохимия, источники питания и геодинамические обстановки накопления нижнесилурийских терригенных отложений Лаоелин-Гродековского террейна (Приморье) // Успехи современного естествознания. 2019. № 11. С. 121-127

- Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретация полученных данных. Екатеринбург: УГГУ, 2005. 289 с

- Мигдисов А.А., Балашов Ю.А., Шарков И.В., Шерстенников О.Г., Ронов А.Б. Распространенность редкоземельных элементов в главных литологических типах пород осадочного чехла Русской платформы // Геохимия. 1994. № 6. С. 789-803

- Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция: пер. с анг. М.: Мир, 1988. 384 с

- Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sand and shales from core or log data // Journal of Sedimentary Petrology. 1988. Vol. 58. N 5. P. 820-829

- Murray R.W., Buchholtz T., Brink M.R., Jones D.L., Gerlach D.C., Russ G.P. Rare earths elements as indicators of different marine depositional environments in chert and shale // Geology. 1990. Vol. 18. P. 268-272