Характеристика церебральной гемодинамики у новорожденных, перенесших хроническую гипоксию

Автор: Зиядуллаева Хулкар Облакуловна, Дильмурадова Клара Равшановна

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 3 (19), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор литературы по цереброваскулярной патологии у детей раннего возраста, рожденных с хронической гипоксией. Автор представляет результаты исследования эндотелина-1, маркера эндотелиальной дисфункции и некоторых показателей гемостаза. При хронической внутриутробной гипоксии установлено повышение уровня фибриногена и эндотелина-1 в крови, что приводит к гипоперфузии мозговой гемодинамики.

Гипоксия, гемостаз, эндотелин-1, фибриноген, скорость мозгового кровотока, индекс резистентности

Короткий адрес: https://sciup.org/14128249

IDR: 14128249 | УДК: 16.053-001.831.15:621.03

Текст научной статьи Характеристика церебральной гемодинамики у новорожденных, перенесших хроническую гипоксию

В развитии хронической внутриутробной гипоксии плода, переходящей в гипоксию новорожденного выделяют три основные группы причин;

-

1. Экстрагенитальные заболевания матери - заболевания щитовидной железы, бронхиальная астма, анемия, нарушения ритма сердца, курение, нейроциркуляторная дистония, ожирение, сахарный диабет.

-

2. Нарушения маточно-плацентарного кровообращения (у матери гипертония или артериальная гипотония).

-

3. Нарушение плодо- плацентарного кровообращения (тугое обвитие пуповины вокруг шее, тела, истинные узлы пуповины и отслойка плаценты) [2].

Среди перинатальных поражений головного мозга ведущее место занимает цереброваскулярная патология. Одной из основных причин, развития геморрагических и ишемических поражений головного мозга у новорожденных являются нарушения церебральной гемодинамики [5].

При этом гипоксия признается ведущим этиологическим фактором перинатальной патологии нервной системы, в частности, цереброваскулярных нарушений, приводящих к возникновению геморрагических и ишемических повреждений центральной нервной системы(ЦНС) у новорожденных детей [4].

Одним из важнейших факторов, приводящих к структурным повреждениям головного мозга, является нарушение мозгового кровотока на фоне перенесенной гипоксии. Гемодинамические изменения, возникающие при неблагоприятном течении перинатального периода и связанные с нарушением ауторегуляции церебрального кровотока, способствуют развитию геморрагических осложнений и последующих деструктивных изменений вещества мозга. Эффективное гемодинамическое обеспечение зависит от тонуса церебральных сосудов. Согласно исследованиям последних лет здоровый доношенный новорожденный рождается с высоким индексом резистентности сосудов(К1), который быстро снижается уже к концу первых суток жизни и стабилизируется к окончанию раннего неонатального периода (RI - 0,69-0,73) [8]. ”

Доставка кислорода тканям существенно зависит от реологических свойств крови. Для здоровых новорождённых в первые сутки (особенно часы) жизни характерна тромбогенная направленность гемостаза, сменяющаяся на 3-4-ые сутки жизни тенденцией к гипокоагуляции и гипоаггрегации. У детей с асфиксией эта направленность выражена в большей степени. Однако при тяжёлой асфиксии значительно повышается свёртывающий потенциал крови [9].

Повышение эндотелина-1(ЭТ) отмечалось в пуповинной крови у новорожденных с гипоксическими поражениями нервной системы. Под действием гипоксии активируются транскрипция информационной РНК, синтез предшественников ЭТ, превращение их в ЭТ-1 и его секрецию за несколько минут [2,7]. Основной механизм действия ЭТ заключается в активации высвобождения кальция, что вызывает:

-

1. стимуляцию адгезии и агрегации тромбоцитов и вторичного гемостаза;

-

2. сокращение и рост гладких мышц сосудов, приводящие к утолщению стенки сосудов и вазоконстрикции [2,10].

Выраженное повышение содержание ЭТ-1 в крови на фоне значимого уменьшения эндотелиальной продукции оксида азота, что указывает на преобладание вазоконстрикции над вазодилятацией у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровотока, обусловливающей возникновение вазоспазма и замедление кровотока [2]. Степень повреждения вещества мозга прямо коррелирует с выраженностью эндотелиальной дисфункции [7,10].

ЭТ-1 влияет на процессы мозговой саморегуляции за счет сужения сосудов головного мозга и снижения церебрального кровотока ниже ишемического порога, что может спровоцировать церебральный инфаркт [10]. Выявлено, что ЭТ-1 инициирует спазм церебральных артерий как в результате прямого действия на сосудистую стенку, так и через развитие деполяризации нейронов, обусловленной активацией эндотелиновых рецепторов A-типа и фосфолипазы С [2,10].

Цель исследования. Целью работы явилось исследование состояния некоторых показателей гемостаза, сосудистого эндотелия и церебральной гемодинамики у новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию новорожденного.

Материал и методы исследования.

Критериями для включения детей в обследуемые группы являлись:

-

1. Маловодие.

-

2. Нарушение двигательной активности плода.

-

3. Отставание высоты стояния дна матки от сроковой нормы, отсутствие прироста высоты дна матки в динамике.

-

4. Изменение частоты сердечных сокращений плода.

-

5. Окрашивание околоплодных вод.

-

6. Доплерометрическая оценка кровотока в пуповинной артерии позволяет косвенно оценить плодовую гемодинамику.

-

7. При кардиотокографии: изменение сердечных сокращений плода учащение (акцелерация) или урежение (децелерация).

Под наблюдением находились 59 новорожденных детей различного срока гестации с перинатальными поражениями нервной системы. Исследования проводилась в Самаркандском Областном Перинатальном Центре в отделении физиологии и реанимации новорожденных. Материалом исследования было 5,0 мл пуповинной крови.

Обследовались 2группы детей: 1-группу здоровых новорожденных составили 22 детей от здоровых матерей в возрасте от 21 до 33 лет, без отягощенного акушерского анамнеза с физиологическим течением беременности и родов.

Вторую группу составили 37 новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию. У детей этой группы было диагностировано поражение ЦНС II и III степени тяжести, что определялось длительностью синдрома угнетения, наличием неонатальных судорог, наличием и динамикой структурных изменений головного мозга по данным ультразвукового исследования. Эти дети выхаживались в условиях реанимации и им проводили интенсивную и длительную респираторную терапию.

При распределении детей по полу мальчики составили 37%, девочки 63% (Диаграмма 1).

Распределение детей по полу

Девочки Мальчики

Диаграмма 1. Распределение новорождённых 2 группы по полу.

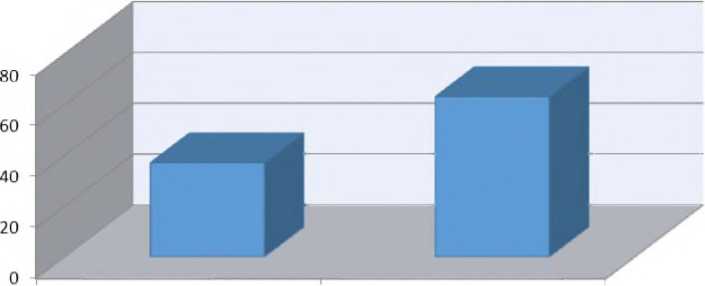

Причинами хронической внутриутробной гипоксии плода являлись: 1) анемия тяжелой степени (8%); обострение хронического пиелонефрита (10%); преэкламсия тяжелой степени (16%); угроза прерывания беременности (20%), поздний токсикоз (10%), поднятие температуры (3%), поперечное расположение плода(5%), асцит и анасарка (17%), экстракорпоральное оплодотворение с многоплодной беременностью (3%), маловодие (5%), низкое расположение плаценты (3%) (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Причины хронической внутриутробной гипоксии у новорожденных 2 группы.

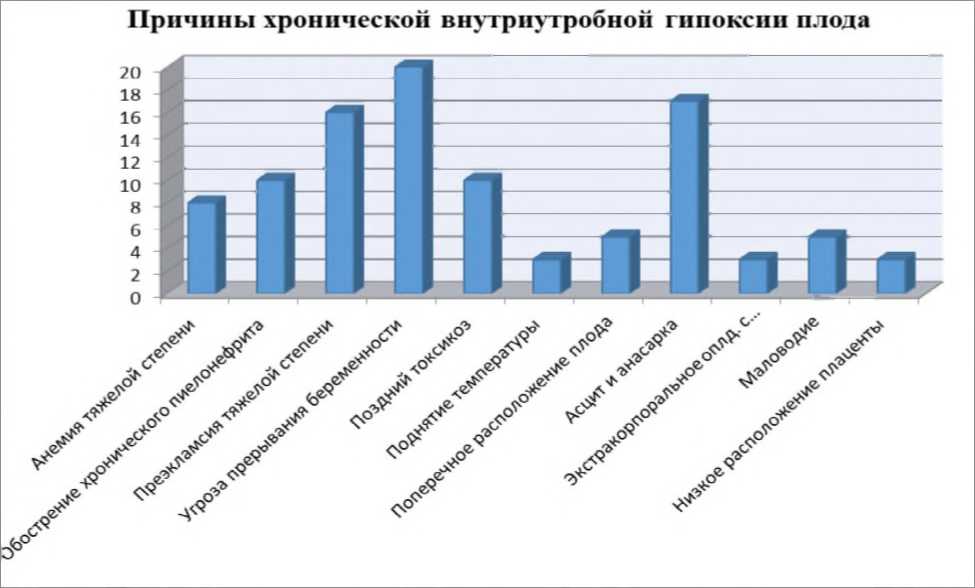

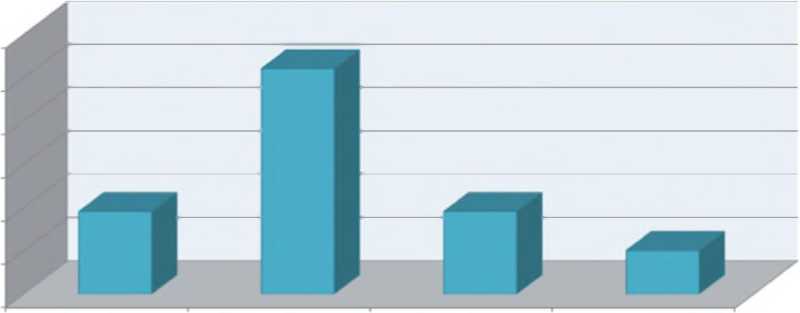

Распределение детей этой группы по массе тела составило: с массой тела < 1000 гр. - 9%, 1000 - 1499 гр. -13%, 1500 - 2499 гр. -43%, 2500 - 3999 гр. -32% более 4000 гр. -3% (Диаграмма 3).

Распределение детей этой группы по массе тела

1000гр

1000- 1499 гр.

1500 -2499 гр.

2500 - 3999

Диаграмма 3. Распределение детей, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию по массе тела.

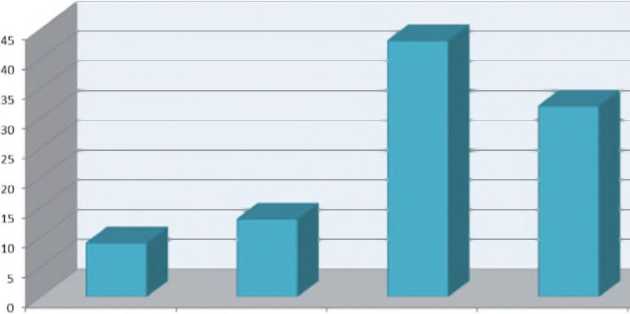

Оценка по шкале Апгар при рождении у новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию, составила 0-3 балла у 19%, 4-5 баллов - у 52%, 6-7 баллов у 19% и 8-10 баллов у 10% (Диаграмма 4).

Оценка по шкале Апгар

о

0-3 балл

8 9 балл

Диаграмма 4. Распределение новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию, по оценке шкалы Апгар.

Диагноз «перинатальная энцефалопатия» устанавливался согласно классификации перинатальных поражений нервной системы у новорожденных по Sarnat and Sarnat (1976).

Методы исследования. Лабораторные исследования коагулограммы: протромбиновое время (ПТВ), протромбиновый индекс по Квику (ПТИ), международное нормализованное отношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген и тромбиновое время (ТВ) определялись на аппарате Human clot junior (2000). Специфический маркер эндотелиальной дисфункции -эндотелии-1 в крови определялся иммуноферментным методом на аппарате Миндрай ВС-380.

Инструментальные исследования: ультразвуковое исследование структуры головного мозга в В-режиме (нейросонография), доплерография сосудов головного мозга с применением цветового сканирования и спектральной доплерографии, проведены на аппарате GE Logic F 8 (США) с использованием мультичастотных конвексных датчиков 5,5 м Гц, линейный датчик с частотой сканировании от 7 до 10 МГц. Сканирование осуществляли в стандартных плоскостях. Спектральную доплерографию проводили в передней, средних мозговых артериях. Оценивали индекс резистентности(К1) в передней мозговой артерии (ПМА), средней мозговой артерии (СМА) справа и слева и скорости кровотока в вене Галена.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением специальных программ Statistica 10.0 Microsoft Excel 2017 и SPSS (версия 29, ШУ Со. Armonk, NY, США).

Результаты и обсуждение. При анализе полученных показателей гемостаза ПТВ, МНО, АЧТВ, ТВ у здоровых и новорожденных с хронической гипоксией выявлены изменения, не имеющие статистически достоверной разницы. Так, ПТВ у здоровых составило 14,14 + 1,02 сек. в среднем, а при хронической гипоксии 12,75+0,82

сек. в среднем, ПТИ соответственно составил 93,43+6,91% и 110,15+6,03% у здоровых и больных.

Однако среди показателей гемостаза, по данным исследования пуповинной крови, лишь уровень фибриногена у больных новорожденных имел статистически достоверную разницу (Р<0,01) увеличившись до 3,96+0,58г/л в среднем (таблица 1).

Таблица 1.

Показатели свертывающей системы крови и эндотелия сосудов у обследованных новорожденных (М±ш).

|

№ |

Показатели |

I группа(п=22) |

II группа (п=37) |

|

1 |

ПТВ(сек) |

14,14^1,02 |

12,75+0,82; Р>0,2 |

|

2 |

ПТИ(%) |

93,43±б,91 |

110,15+6,03; Р>0,1 |

|

3 |

МНО |

1,35^0,16 |

1,06+0,08; Р >0,1 |

|

4 |

АЧТВ(сек) |

39,01^4,80 |

33,34+1,38; Р >0,2 |

|

5 |

ТВ(сек) |

46,43±8,52 |

48,15+6,59; Р >0,5 |

|

6 |

Фибриноген (г/л) |

2,11+0,42 |

3,96+0,58; Р <0,01 |

|

7 |

Эндотелии (пг/мл) |

0,04+0,001 |

1,06+0,24; Р <0,001 |

Примечание: Р- достоверность различий показателей здоровых и новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию.

При этом у новорожденных, перенесших хроническую гипоксию отмечалось повышение уровня эндотелина-1 до 1,06+0.24пг/мл и имело статистическую достоверность (Р<0,001) по сравнению с показателями группы здоровых новорождённых.

Таблица 2

Сравнительная характеристика показателей церебральной гемодинамики у обследованных новорожденных (М±ш).

|

№ |

Показатели |

I группа(п=22) |

II группа (п=37) |

Р |

|

1 |

RI (ПМА) |

0,680+0,006 |

0,913±0,04 |

<0,001 |

|

2 |

RI (СМА)справа |

0,680+0,006 |

0,904±0,05 |

<0,001 |

|

3 |

RI (СМА) слева |

0,674+0,011 |

0,89±0,05 |

<0,001 |

|

4 |

V скорость кровотока (см/сек) |

7,128+0,075 |

3,3±0,12 |

<0,001 |

Примечание: Р- достоверность различий показателей здоровых и новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию.

При исследовании церебральной гемодинамики при помощи доплерометрии у здоровых и новорожденных, перенесших хроническую гипоксию выявили их изменения: так RI- ПМА, у здоровых составил 0,680+0,006, а при хронической гипоксии 0,913+0,04, со статистически достоверной разницей (Р<0,001), RI-CMA справа у здоровых - 0,680+0,006, а при хронической гипоксии 0,904 + 0.0 5 [Р<0,001) и RI -СМА слева составил 0,674+0,011 и 0,89+0,05 у здоровых и больных соответственно (Р<0,001). Скорость кровотока в вене Галена составила в среднем 7,128 + 0,075(см/сек) и 3,3 +0,12{см/сек) у здоровых и больных соответственно, со статистической разницей Р< 0,001. (Таблица 2).

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что при хронической внутриутробной гипоксии плода отмечается повышение ЭТ-1 и фибриногена, которые сопровождаются снижением церебральной гемодинамики мозга, характеризующейся вазоспазмом, приводящим к формированию тяжелых неврологических осложненией у детей.

Список литературы Характеристика церебральной гемодинамики у новорожденных, перенесших хроническую гипоксию

- Водолаская Т.И. Хроническая внутриутробная гипоксия плода у женщин с привычным невынашиванием беременности и антенатальные критерии риска развития церебральных нарушений у новорожденных. Автореф. дисс.канд.мед.наук.М.,1994.24 с.

- Зиядуллаева Х.О., Дильмурадова К.Р. Состояние системы гемостаза и эндотелия сосудов при перинатальных поражения нервной системы. Проблемы Биологии и Медицины.2022. №5(139).-с.315-322.

- Ковалев В.В. // Медицинские технологии в охране репродуктивного здоровья женщины.-Нижневартовск 2003,- с. 139-142.

- Панахова Н. Ф, Гусейнова С.А и др. Патогенетические механизмы нарушений функции гематоэнцефалического барьера у недоношенных новорожденных с церебральной ишемией. Педиатрия/2013/92/№2/28-32 с.

- Павлюкова, Е.В и Давыдова И. В. и др. Возможности профилактики и восстановительного лечения последствий перинатального поражения центральной нервной системы у недоношенных детей.159- 167c.DOL:10.15690/pf.vl5i21872.

- Ремнева О.В, Н.И. Фадеева, О.Н. Фильчакова и др. Интранатальная гипоксия плода: возможности диагностики, резервы снижения частоты церебральных расстройств у доношенных новорожденных. Жур: Российский вестник перинатологии и педиатрии.5.2015.с-61-65.

- Степанова Ю.И и Гончар И. А Эндотелин-зависимые эффекты при цереброваскулярной патологии ишемического генеза. Медицинские новости №10/2013/12-18 с.

- Тумаева Т.С., И.Ю. Рязина, Е.Э. Конакова, Ю.Р. Блохина. Церебральная гемодинамика у детей группы высокого риска в неонатальном периоде. Российский Вестник Перинатологии и Педиатрии. 2, 2016.44 стр.

- 9.Хотамова М.Н, Х.Д. Аминов. Перинатальные поражения центральной нервной системы у новорожденных. Вестник Авиценны. 2012 г.№1170 стр.

- 10.Gargus R.A, Vohr B.R, and al. Unimpaired outcomes for extremely low birth weight infants at 18 to 22 months. Pediatrics.2009/124/1/112- 121.doi/10.1542./peds.2008-2742.