Характеристика церебральных энергетических процессов у молодых людей при адаптации к условиям Арктического региона

Автор: Аникина Наталья Юрьевна, Грибанов Анатолий Владимирович, Кожевникова Ирина Сергеевна, Панков Михаил Николаевич, Багрецов Сергей Федорович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель. Определить особенности церебральных энергетических процессов головного мозга у молодых людей на различных этапах адаптации в Арктическом регионе. Материалы и методы. Измерен уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга у 146 молодых людей: 93 родившихся и постоянно проживающих в Арктическом регионе и 53 мигрантов, первые месяцы проживающих в новых климатических условиях. Исследование проводилось с помощью 12-канального аппаратно-программного комплекса для топографического картирования электрической активности мозга «Нейро-КМ». УПП регистрировали в монополярных отведениях по международной системе 10-20. Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета программ SPSS-20 for Windows. Результаты. Выявлена функциональная асимметрия мозга с правополушарным доминированием практически во всех отведениях у молодых людей, постоянно проживающих в Арктическом регионе. У мигрантов, проживающих первые месяцы в климатических условиях Арктического региона, выявлены высокие значения энергозатрат и частичная асимметрия церебральных энергетических процессов. Заключение. Функционирование организма в привычной среде обитания характеризуется стереотипным набором регулирующих механизмов. В процессе адаптации формируются новые способы реагирования на перемены в окружающей среде, в зависимости от типа задачи происходит доминирование правого или левого полушария. Анализ межполушарной асимметрии энергозатрат при помощи метода нейроэнергокартирования позволяет провести оценку степени доминанты. Доминирование энергозатрат левого полушария может свидетельствовать о вероятном сбое механизмов адаптации. Положительные межполушарные градиенты указывают на корректную работу регуляторных механизмов ЦНС в процессе перестройки к новым условиям окружающей среды.

Головной мозг, межполушарная асимметрия, упп, арктический регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147233523

IDR: 147233523 | УДК: 612.82 | DOI: 10.14529/hsm190201

Текст научной статьи Характеристика церебральных энергетических процессов у молодых людей при адаптации к условиям Арктического региона

Введение. Проживание человека в условиях Арктического региона характеризуется воздействием целого ряда экстремальных климатогеографических факторов, таких как воздействие холода, высокая скорость ветра, повышенная ионизация воздуха, частые возмущения магнитных полей и специфичная фотопериодизация [5, 7, 12]. Функционирование организма человека в подобных условиях вызывает повышенное напряжение всех его функциональных систем, и прежде всего центральной нервной системы [10, 11]. Коренное население, обладая сформированными в про цессе эволюции фено- и генотипическими особенностями, легче переносит экстремальное воздействие условий окружающей среды [1, 5, 9]. У мигрантов проживание в столь суровых условиях приводит к истощению функциональных резервов организма, высокому напряжению ЦНС и формированию различного рода нарушений [2]. Обеспечение эффективного функционирования одних физиологических систем происходит за счет снижения эффективности регуляции других [6, 7]. При длительном воздействии жестких климатических факторов корректное функциониро- вание организма достигается при определенных изменениях практически во всех системах жизнедеятельности [2, 9]. На начальном этапе адаптации реализуется срочный, но незавершенный набор защитно-компенсаторных реакций, осуществляемых за счет усиленного использования функциональных резервов. О превышении нормы функциональных резервов свидетельствует усиление компенсаторных реакций, что определяет неблагоприятный прогноз для дальнейшего функционирования организма [7, 9]. Одним из факторов успешности адаптационных механизмов может служить межполушарная асимметрия, отражающая роль коры головного мозга в процессе адаптации [4]. Правое полушарие активируется при оценке неопределенности среды и формировании прогноза маловероятных событий. Левое полушарие отвечает за формирование стереотипных регуляторных влияний в привычных условиях [5, 9]. Специфические условия Арктики обусловливают развитие комплекса специфических и неспецифических реакций [12]. Достижение адаптации в условиях Арктического региона осуществляется прежде всего перестройкой в организме энергетических обменных процессов. Организм человека переходит на энергосберегающий уровень регуляции [3, 6, 7]. Головной мозг не имеет запасов энергетических субстратов, вследствие чего анализ межполушарного церебрального энергообмена при переходе всего организма на энергосберегающий режим может являться одним из диагностических критериев успешной адаптации [2]. Регистрация уровня постоянного потенциала (УПП) позволяет оценить энергетическую активность головного мозга [8].

Цель – определить особенности церебральных энергетических процессов головного мозга у молодых людей на различных этапах адаптации в Арктическом регионе.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 146 человек (18–24 года). 93 человека – коренные жители, родились и постоянно проживают на территории Арктического региона. 53 человека – иностранные студенты, первые месяцы проживающие в новых климатических условиях. Исследование проводилось с помощью 12-канального аппаратно-программного комплекса для топографического картирования электрической активности мозга «Нейро-КМ». УПП регистрировали в монополярных отведениях по международной системе 10–20. Анализ распределения УПП проводился путем картирования монополярных значений и расчетом их градиентов. Полученные характеристики распределения УПП сравнивали со среднестатистическими нормативными значениями для определенных возрастных периодов.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ SPSS-20 for Windows. Проверка на нормальность распределения осуществлялась тестом Колмогорова–Смирнова. В случае нормального распределения переменных применялись параметрические методы для независимых выборок (t-Стьюдента), в случае ненормального распределения анализ результатов производился непараметрическими методами. Так как большинство данных обладали нормальным распределением, итоговые результаты обработки данных представлялись в виде среднего значения (M) и средней ошибки (m). Для всех приведенных результатов различия считались значимыми при уровне p < 0,05. Предварительный статистический анализ не выявил достоверных половых различий, что позволило объединить лиц мужского и женского пола в единую группу.

Организация исследования. Исследование проводилось строго в утренние часы, при полном физическом и психологическом покое, через 1–1,5 часа после приема пищи с соблюдением всех этических и правовых норм. У всех участников было получено письменное информированное согласие в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Результаты и обсуждение. Анализ мо-нополярных значений УПП выявил статистически достоверное превышение энергозатрат коры головного мозга у мигрантов в сравнении с коренным населением (см. таблицу).

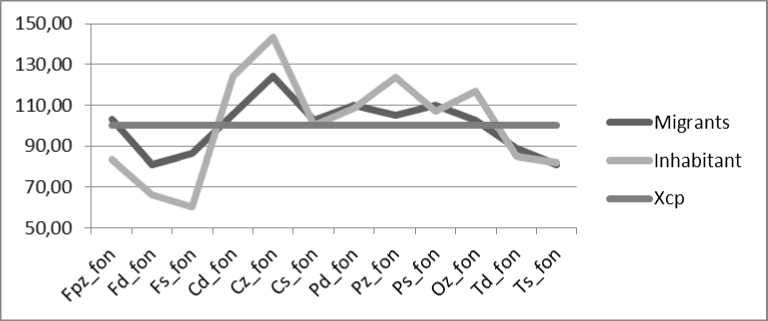

Отклонение от среднего указывает на наиболее и наименее энергетически затратные области коры головного мозга (рис. 1).

Графически показано, что характер перераспределения энергетических затрат у мигрантов и у северян по отделам коры головного мозга имеет некоторое сходство. Снижением церебральных энергетических процессов характеризуются лобные и височные отделы коры. Наибольшая интенсивность энергопроцессов регистрируется в центральных отделах.

Функциональную межполушарную асимметрию при регистрации УПП принято оценивать по межвисочной разности Td–Ts [8].

Распределение УПП в монополярных отведениях у молодых людей, постоянно и временно проживающих в Арктическом регионе (M ± m), мВ DCP distribution in unipolar leads in young people living permanently or temporarily in the Arctic region (M ± m), mV

|

Отведение Leads |

Приезжие Migrants (n = 53) |

Местные Locals (n = 93) |

Приезжие Migrants (n = 53) |

Местные Locals (n = 93) |

|

|

Fpz |

16,01 ± 1,79 |

8,75 ± 1,28* |

FzX |

,46 ± 1,31 |

–1,74 ± 0,77 |

|

Fd |

12,55 ± 1,53 |

6,96 ± 1,27* |

FdX |

–2,99 ± 0,95 |

–3,53 ± 0,76 |

|

Fs |

13,41 ± 1,46 |

6,31 ± 1,22* |

FsX |

–2,13 ± 0,96 |

–4,19 ± 0,77 |

|

Cd |

16,43 ± 1,53 |

13,04 ± 1,13 |

CdX |

,88 ± 0,62 |

2,53 ± 0,69 |

|

Cz |

19,28 ± 1,51 |

15,08 ± 1,17* |

CzX |

3,73 ± 0,72 |

4,57 ± 0,58 |

|

Cs |

15,93 ± 1,75 |

10,49 ± 1,19* |

CsX |

,38 ± 0,83 |

–,00 ± 0,59 |

|

Pd |

17,09 ± 1,43 |

11,38 ± 1,31* |

PdX |

1,54 ± 0,81 |

,88 ± 0,57 |

|

Pz |

16,36 ± 1,54 |

12,98 ± 1,17 |

PzX |

,81 ± 0,85 |

2,47 ± 0,69 |

|

Ps |

17,09 ± 1,49 |

11,22 ± 1,17* |

Psx |

1,54 ± 0,62 |

,72 ± 0,67 |

|

Oz |

15,97 ± 1,48 |

12,28 ± 1,26* |

OzX |

,42 ± 0,69 |

1,78 ± 0,62 |

|

Td |

13,84 ± 1,59 |

8,91 ± 1,12* |

TdX |

–1,70 ± 0,90 |

–1,59 ± 0,62 |

|

Ts |

12,56 ± 1,40 |

8,61 ± 1,12* |

TsX |

–2,98 ± 0,81 |

–1,89 ± 0,54 |

|

sum |

186,59 ± 15,44 |

126,07 ± 12,07* |

Xsr |

15,54 ± 1,29 |

10,50 ± 1,01* |

Примечание: * – р < 0,05.

Note: *– р < 0.05.

Рис. 1. Процентное отклонение монополярных значений УПП от среднего Fig. 1. The percentage deviation of DCP unipolar values from the average

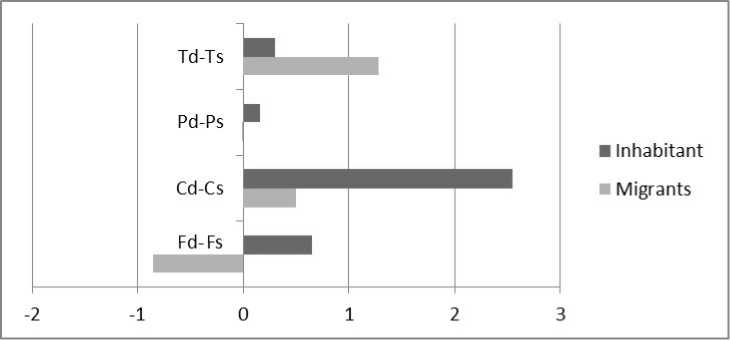

Результаты исследования выявили в обеих группах исследования положительную межвисочную разность (Td–Ts северяне = 0,30 мВ, Td–Ts мигранты = 1,28 мВ), указывающую на доминирование процессов правого полушария.

Помимо межвисочной разности в оценку межполушарной энергетической асимметрии включают разность между правым и левым центральными, лобными и затылочными отделами. У северян отмечается превалирование правополушарного энергообмена во всех отделах (рис. 2).

Значения межполушарных разностей у северян в лобных (Fd–Fs) и центральных (Cd–Cs) отведениях (0,65 и 2,54 мВ) более существенны и также указывают на доминирование энергообмена правого полушария. К активации правого полушария имеют отношения диэнцефальные образования, определяющие состояния напряжения или стресса [4]. Предполагается наличие в правом полушарии центров адаптации [9].

У мигрантов на начальном этапе адаптации регистрируется устойчивое доминирование энергетических процессов правого полушария в центральном и височном отделах. Межэлектродная разность в теменном отделе практически равна нулю, что совпадает со значениями у северян. Отсутствие доминирующего полушария может указывать на тесное межполушарное взаимодействие данного отдела коры головного мозга.

Рис. 2. Результаты межполушарных разностей у северян и мигрантов Fig. 2. Hemispheric differences in locals and migrants

Межполушарная разность в лобных отделах на начальном этапе адаптации указывает на активацию энергетических процессов во фронтальной части левого полушария. У северян же на этапе долгосрочной адаптации отмечается устойчивое превалирование энергообмена фронтальной области правого полушария и снижение активности во фронтальных отделах левого полушария. Снижение активности в левом лобном отведении с одновременным нарастанием активности в правом лобном отведении выявлено и в результате ЭЭГ-исследований при изменениях солнечной радиации [5, 9]. Ассоциативная кора правой лобной доли, по мнению некоторых авторов, ответственна за обеспечение неосознаваемых адаптационных реакций [6]. Возможно, происходящее изменение спектрального состава электромагнитного излучения воспринимается как новая информационная компонента, требующая анализа и переработки.

Заключение. Функционирование организма в привычной среде обитания характеризуется стереотипным набором регулирующих механизмов и устоявшимися моделями поведенческих реакций. В то же время процесс адаптации подразумевает формирование нового видения привычных явлений и создания иных способов реагирования на перемены в окружающей среде. Таким образом, в зависимости от типа задачи происходит доминирование правого или левого полушария. Анализ межполушарной асимметрии энергозатрат при помощи метода нейроэнергокартирования позволяет провести оценку степени доминанты. Доминирование энергозатрат левого полушария может свидетельствовать о вероят- ном сбое механизмов адаптации, что может привести к различного рода расстройствам. Напротив, положительные межполушарные градиенты указывают на корректную работу регуляторных механизмов ЦНС в процессе перестройки к новым условиям окружающей среды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Архангельской области в рамках научного проекта № 18-44-290006.

Список литературы Характеристика церебральных энергетических процессов у молодых людей при адаптации к условиям Арктического региона

- Башкатова, Ю.В. Общая характеристика функциональных систем организма человека в условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Ю.В. Башкатова, В.А. Карпин // Экология человека. - 2014. - № 5. - С. 9-16.

- Грибанов, А.В. Церебральный энергообмен как маркер адаптивных реакций человека в природно-климатических условиях Арктической зоны Российской Федерации / А.В. Грибанов, Н.Ю. Аникина, А.Б. Гудков // Экология человека. - 2018. - № 8. - С. 32-40.

- Грибанов, А.В. Кровообращение и дыхание у школьников в циркумполярных условиях: моногр. / А.В. Грибанов, А.Б. Гудков, И.Н. Попова, И.Н. Крайнова. - Архангельск: САФУ, 2016. - 270 с.

- Куликов, В.Ю. Влияние типа функциональной межполушарной асимметрии мозга на стратегию поведения индивида в стрессовой ситуации / В.Ю. Куликов, Л.К. Антропова, Л.А. Козлова // Медицина и образование в Сибири. - 2010. - № 5. - С. 10.

- Севостьянова, Е.В. Влияние типа функциональной межполушарной асимметрии головного мозга на формирование устойчивости организма человека к экстремальным геоэкологическим факторам / Е.В. Севостьянова, В.И. Хаснулин // Бюл. СО РАМН. - 2010. - Т. 30, № 5. - С. 113-119.