Характеристика функционального состояния центральной нервной системы студентов медицинской специальности, проживающих в условиях Среднего Приобья

Автор: Литовченко Ольга Геннадьевна, Максимова Анна Сергеевна, Барсегян Сирануш Тиграновна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 1 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Высокая академическая нагрузка студентов медицинских специальностей, обучающихся в гипокомфортных условиях Cеверного региона, приводит к адаптивным сдвигам организма. Функциональное состояние и уровень функциональных возможностей студентов определяет эффективность адаптации и когнитивную работоспособность обучающихся в целом. Цель. Выявить особенности функционального состояния центральной нервной системы на основе показателей простой зрительно-моторной реакции у студентов медицинской специальности, обучающихся в условиях северного региона. Организация и методы исследования. Обследовано 95 студентов, среди которых 51 девушка и 44 юноши. Средний возраст обследуемых студентов составил 19,62 ± 1,57 года. Показатели вариационной хронорефлексометрии определяли по параметрам времени простой зрительно-моторной реакции, на основе которых рассчитаны уровень функциональных возможностей центральной нервной системы, устойчивость реакции, функциональный уровень системы. Исследование проведено в соответствии с методикой М.П. Мороз «Экспресс-диагностика функционального состояния и работоспособности человека». Результаты. Установлено, что в большинстве случаев функциональное состояние центральной нервной системы студентов медицинской специальности северного вуза находится на уровне «сниженной» и «незначительно сниженной» умственной работоспособности. Выявлено отсутствие достоверно значимых отличий показателей простой зрительно-моторной реакции среди студентов-юношей и студентов-девушек, значения которой соответственно равны 280,47 ± 2,34 мс и 278,09 ± 2,92 мс. Заключение. Функциональное состояние центральной нервной системы студентов медицинской специальности Среднего Приобья характеризуется высокой нервно-психической напряженностью, повышенной утомляемостью, сниженной работоспособностью, ослабленным вниманием и концентрацией.

Умственная работоспособность, простая зрительно-моторная реакция, межполушарная асимметрия, студенты, среднее приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/147234166

IDR: 147234166 | УДК: 612.821 | DOI: 10.14529/jpps200110

Текст научной статьи Характеристика функционального состояния центральной нервной системы студентов медицинской специальности, проживающих в условиях Среднего Приобья

Современный темп и уровень учебных и психологических нагрузок значительно превышает адаптационные возможности большинства студентов (Kostencka, 2014; Oztasan, 2016; Gishen et al., 2018). Укрепление здоровья молодежи является необходимым условием и определяющим фактором благополучия и прогрессивного развития общества (Бартош с соавт., 2018; Шаламова с соавт., 2018).

Студенчество представляет собой своеобразную профессиональную группу, которая испытывает наибольшее отрицательное воздействие окружающей среды и не всегда может адаптироваться к новым, изменившимся для них, условиям жизни, связанным с обучением в высшей школе (Будук-оол с соавт., 2014; Сотникова с соавт., 2017). Для учебной 88

деятельности студентов в настоящее время характерна большая информационно-операционная нагрузка с дефицитом времени, возросшей ответственностью, малоподвижным образом жизни, высокой эмоциональной напряженностью (Шаламова с соавт., 2018). В этой связи наблюдается рост числа студентов, у которых в процессе обучения повышается количество функциональных расстройств и хронических заболеваний (Лопацкая с со-авт., 2018). Последнее делает, несомненно, актуальным своевременное выявление проблем со здоровьем и разработку мер по их профилактике или устранению.

Студенты, проживающие в Среднем При-обье, находятся в суровых, гипокомфортных для проживания климатогеографических условиях (Соловьев с соавт., 2016). Температур- ный режим региона, сезонные и декадные колебания в сочетании с резкими изменениями атмосферного давления и влажности требуют серьезного напряжения адаптационных механизмов организма студентов (Яковлев с со-авт., 2008). Нервная система реагирует на неблагоприятные изменения в окружающей среде функциональными расстройствами в виде нарушения психовегетативного обеспечения адаптационных возможностей организма (Бартош с соавт., 2018).

Одной из наиболее информативных методик оценки функционального состояния центральной нервной системы является определение времени латентного периода простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), характеризующей временные показатели нервных процессов, являющихся основными в психомоторных действиях человека (Байгужин, 2011). Характеристика функционального состояния центральной нервной системы на основе сенсомоторных реакций широко используется для оценки адаптационных процессов у лиц различных профессиональных групп и учащейся молодежи (Антипова с соавт., 2019).

Цель работы: выявить особенности функционального состояния центральной нервной системы на основе показателей простой зрительно-моторной реакции у студентов медицинской специальности, обучающихся в условиях северного региона.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе Сургутского государственного университета. В обследовании на основании информированного добровольного согласия приняли участие студенты 2-го курса медицинского института специальности «Лечебное дело» обоих полов в возрасте 18–20 лет. Средний возраст обследуемых студентов составил 19,62 ± 1,57 года. Обследовано 95 студентов, среди которых 51 девушка и 44 юноши.

Исследование проводилось в зимний период с декабря по февраль, исключая периоды сессий, с соблюдением этических требований.

Для оценки функционального состояния центральной нервной системы и умственной работоспособности студентов использовалась методика М.П. Мороз «Экспресс-диагностика функционального состояния и работоспособности человека», разработанная фирмой ИМАТОН г. Санкт-Петербург. Оценивали латентный период простой зрительномоторной реакции (ПЗМР); анализировали параметры, отражающие функциональный уровень нервной системы (ФУС), устойчивость нервной реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ) сформированной функциональной системы. Производили расчет критериев ФУС, УР, УФВ правой и левой руки, а также среднее значение. Методика позволила оценить текущее функциональное состояние испытуемых по показателям зрительно-моторного реагирования (ПЗМР) на предъявление светового стимула, которое может быть охарактеризовано как: «нормальная» работоспособность, «незначительно сниженная» работоспособность, «сниженная» работоспособность, «существенно сниженная» работоспособность. Световой сигнал подавался в случайные моменты времени, чтобы не вырабатывался рефлекс на время, и в то же время достаточно регулярно, чтобы каждый очередной сигнал был ожидаем (Мороз с соавт., 2003).

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica v. 10.0. Для оценки нормальности распределения применялся критерий Шапиро – Уилка. Анализ достоверности различий между группами осуществляли с использованием методов параметрической статистики (t-критерий Стьюдента).

Результаты и обсуждения

Время ПЗМР является интегральным показателем скорости проведения возбуждения по различным элементам рефлекторной дуги и позволяет рассматривать ее в качестве критерия активности ЦНС и ее работоспособности (Николаева с соавт., 2017). Продолжительность сенсомоторной реакции обусловлена последовательным проведением импульса по отделам анализатора, его обработкой сенсомоторными областями коры головного мозга и нисходящими эфферентными путями (Яковлев с соавт., 2008).

Время простой зрительно-моторной реакции у студентов г. Сургута составляло 280,47 ± 2,34 мс у девушек и 278,09 ± 2,92 мс у юношей (см. таблицу), что в соответствии с нормативными критериями работоспособности человека (Мороз, 2003) находилось в интервале «сниженной» работоспособности. Достоверных различий показателей скорости ПЗМР и функционального состояния ЦНС между по- казателями исследуемых групп девушек и юношей не наблюдалось (см. таблицу).

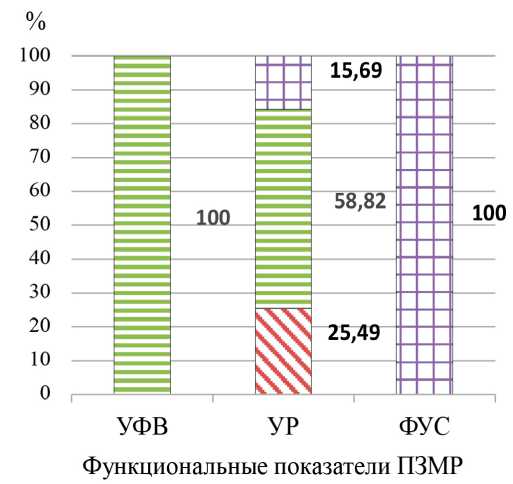

Уровень сформированной функциональной системы (ФУС) отражает общее функциональное состояние центральной нервной системы, степень развития утомления под влиянием факторов окружающей среды (Фро- лова соавт., 2018). Выявлено, что данный показатель у всех обследованных нами студентов медицинской специальности г. Сургута находился на уровне «незначительно сниженной» работоспособности (рис. 1, а, б).

Уровень функциональных возможностей (УФВ) позволяет судить о способности обсле-

Показатели простой зрительно-моторной реакции студентов г. Сургута (М±m) Indicators of simple visual-motor reaction of students in Surgut (М±m)

|

Показатель Indicator |

ПЗМР, мс Simple visualmotor reaction, ms |

ФУС, усл. ед . Functional level of the system, cu |

УР, усл. ед. Stability of reaction, cu |

УФВ, усл. ед. Level of functionality, cu |

|

Девушки (n = 51) Females (n = 51) |

||||

|

Среднее значение Average values |

280,47 ± 2,34 |

2,65 ± 0,01 |

1,49 ± 0,07 |

2,78 ± 0,07 |

|

Правая рука Right hand |

279,90 ± 2,35 |

2,65 ± 0,01 |

1,51 ± 0,08 |

2,80 ± 0,08 |

|

Левая рука Left hand |

280,37 ± 2,35 |

2,63 ± 0,01 |

1,47 ± 0,07 |

2,75 ± 0,07 |

|

Юноши (n = 44) Males (n = 44) |

||||

|

Среднее значение Average values |

278,09 ± 2,92 |

2,65 ± 0,02 |

1,58 ± 0,07 |

2,87±0,07 |

|

Правая рука Right hand |

279,84 ± 2,60 |

2,64 ± 0,02 |

1,56 ± 0,08 |

2,85 ± 0,08 |

|

Левая рука Left hand |

276,45 ± 3,29 |

2,65 ± 0,02 |

1,59 ± 0,07 |

2,89 ± 0,08 |

УФВ УР ФУС

Функциональные показатели ПЗМР ПОР i^HP QHCP ВСР

ВНР ВНСР ШСР

а) / а)

б) / b)

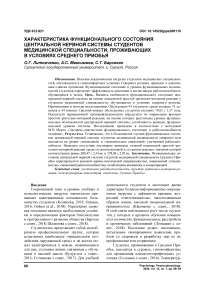

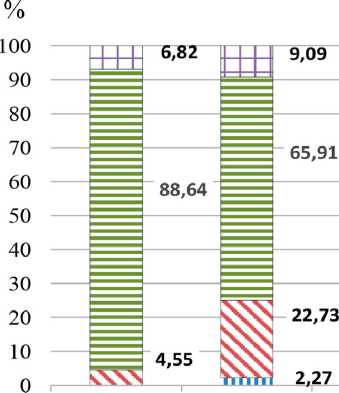

Рис. 1. Распределение функциональных показателей простой зрительно-моторной реакции в группах студентов г. Сургута: а – юношей; б – девушек

Fig. 1. Distribution of functional indicators of simple visual-motor reaction in students in Surgut: а – in male; b – in female

Примечание: ОР – ограниченная работоспособность, НР – нормальная работоспособность, СР – незначительно сниженная работоспособность, СР – сниженная работоспособность.

Note: LP – limited performance, NP – normal performance, SRP – slightly reduced performance, RP – reduced performance.

дуемого формировать адекватную заданию функциональную систему и достаточно длительно ее удерживать (Бартош с соавт., 2018). В результате исследования установлено, что для преобладающей части обследованных лиц (100 % в группе девушек и 88,64 % в группе юношей) характерен «незначительно сниженный» уровень функциональных возможностей организма. В группе юношей «нормальный» УФВ встречался у 4,55 % студентов, и «сниженный» УФВ, был обнаружен у 6,82 % юношей (см. рис. 1, а).

Показатель УР является прогностическим и информативным показателем, характеризующим снижение функционального состояния ЦНС, вызванное началом развития утомления (Байгужин с соавт., 2017). Наиболее ранние изменения в деятельности центральной нервной системы проявляются нарушением устойчивости нервных процессов, что находит отражение в величине критерия устойчивости реакции (УР) (Мороз, 2001). Это дало возможность выделить его в качестве наиболее чувствительного показателя при оценке функционального состояния центральной нервной системы. Результаты полученных данных показывают, что «нормальный» уровень устойчивости реакции выявлен у 22,73 % обследованных юношей и 25,49 % девушек (см. рис. 1). Группа юношей со «сниженным» уровнем устойчивости реакции составила 9,09 %, а удельный вес девушек с данным показателем оказался выше и составил 15,69 % обследованных лиц, с «незначительно сниженным» уровнем устойчивости реакции выявлено 65,91 % юношей и 58,82 % девушек. «Ограниченный» уровень устойчивости реакции, свидетельствующий о процессах глубокого торможения или запредельного возбуждения центральной нервной системы (Мороз, 2003), зарегистрирован у 2 % юношей. Девушек с «ограниченным» уровнем устойчивости реакции не выявлено. Полученные результаты, характеризующие адаптивный механизм реагирования ЦНС, свидетельствуют о незначительном снижении функционального уровня адекватной исполнительной функциональной системы обследуемых студентов обеих групп, обучающихся на медицинской специальности.

Межполушарная функциональная асимметрия реализуется в различии физиологических и психологических параметров, обусловленных своеобразием работы каждого из полушарий мозга. Моторная асимметрия как один из типов проявления функциональной межполушарной асимметрии заключается в неравенстве участия частей тела в ответных движениях на раздражители (Руководство по функциональной межполушарной асимметрии, 2009). В обследованных группах студентов обнаружено, что для четверти обучающихся юношей и девушек характерен леволатеральный фенотип. Выявлена более высокая скорость моторного реагирования левой руки на световой раздражитель у 20 % юношей и 24 % девушек. Проживание в регионах с экстремальными климатогеографическими условиями ведет к сдвигу распределения латерального фенотипа и накоплению в популяции синист-ральных лиц (Леутин с соавт., 2008).

Заключение

Психофизиологическая характеристика студентов Среднего Приобья показала, что функциональное состояние центральной нервной системы студентов в большинстве случаев находится на уровне «сниженной» и «незначительно сниженной» работоспособности, что характеризуется высокой нервно-психической напряженностью, повышенной утомляемостью, сниженной работоспособностью, ослабленным вниманием и концентрацией. Достоверных различий среднестатистических показателей скорости ПЗМР и функционального состояния ЦНС между исследуемыми группами девушек и юношей не выявлено.

Для полноценной и объективной оценки функционального состояния центральной нервной системы студентов в течение периода обучения на медицинской специальности, необходимо осуществлять мониторинг показателей ПЗМР, отражающих целостную реакцию на воздействия климатогеографических условий и факторов учебной деятельности, разработку и внедрение адекватных профилактических мер для предотвращения развития дезадаптационных нарушений у обучающихся в высшей школе с целью поддержанию высокой работоспособности в течение всего учебного года.

Список литературы Характеристика функционального состояния центральной нервной системы студентов медицинской специальности, проживающих в условиях Среднего Приобья

- Антипова, Е.И. Оценка работоспособности специалистов по социальной работе по результатам хронорефлексометрии / Е.И. Антипова, Д.З. Шибкова // Вестник психофизиологии. - 2019. - № 2. - С. 73-79.

- Байгужин, П.А. Факторы результативности психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у студентов / П.А. Байгужин //Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2011. - № 26 (243). - С. 131-135.

- Байгужин, П.А. Характеристика функционального состояния нервной системы студентов в зависимости от уровня регламентированности учебно-профессиональной деятельности / П.А. Байгужин, В.М. Кирсанов, Д.З. Шибкова // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2017. - Т. 7, № 3. - С. 223-240. DOI: 10.15293/2226-3365.1703.14

- Бартош, Т.П. Функциональное состояние центральной нервной системы девочек 1517 лет с разным уровнем нервно-психической адаптации / Т.П. Бартош, О.П. Бартош // Вестник психофизиологии. - 2018. - № 1. -С. 114-116.

- Будук-оол, Л.К. Психофизиологическая и нейродинамическая характеристика студентов Тувинского государственного университета / Л.К. Будукоол, А.М. Ховалыг, С.К. Сарыг // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 12-4. - С. 756-759.

- Леутин, В.П. Адаптационные стратегии и специфика функциональной асимметрии мозга / В.П. Леутин, Е.И. Николаева // Психология образования в поликультурном пространстве. - 2008. - № 3-4. - С. 12-22.

- Лопацкая, Ж.Н. Показатели качества жизни студентов медицинского института с различным уровнем тревожности / Ж.Н. Лопацкая, А.Н. Поборский, М.А. Юрина // Вестник СурГУ. Медицина. - 2018. - № 2. - С. 69-73.

- Мороз, М.П. Методология оценки и прогнозирования работоспособности человека-оператора / М.П. Мороз, И.В. Чубаров // Современные подходы к количественной оценке уровня физического, психического и социального здоровья детей и подростков. -СПб.: ГУП«Петроцентр», 2001. - 80 с.

- Мороз, М.П. Экспресс-диагностика функционального состояния и работоспособности человека / М.П. Мороз. - СПб.: ИМАТОН, 2003. - 38 с.

- Николаева, Е.Н. Физиологическая оценка состояния центральной нервной системы студентов в период учебной деятельности / Е.Н. Николаева, О.Н. Колосова // Наука и образование. - 2017. - № 3 (87). - С. 96-100.

- Руководство по функциональной меж-полушарной асимметрии / ред. В. Ф. Фокин,И.Н. Боголепова, Б. Гутник, В.И. Кобрин, В.В. Шульговский. - М.: Научный мир, 2009. -836 с.

- Соловьев, В.С. Опыт комплексных исследований в изучении адаптации на Севере / В.С. Соловьев, О.Г. Литовченко, С.В. Соловьева и др. // Вестник Сургутского государственного университета. - 2016. - № 3. - С. 54-56.

- Сотникова, В.В. Половые особенности и корреляционные отношения психофизиологических показателей у студентов медицинской специальности / В.В. Сотникова, В.С. Волчек // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2017. - № 5-3 (25). - С. 137-139.

- Фролова, А.С. Гендерные различия сенсомоторного реагирования студентов медицинского университета с разным типом вегетативной регуляции / А.С. Фролова, К.С. Кротенок // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2018. - № 5-8 (37). - С. 58-63.

- Шаламова, ЕЮ. Межсистемные взаимосвязи функциональных параметров и психосоциальных характеристик у студентов медицинского вуза на Севере / Е.Ю. Шаламова, В.Р. Сафонова, О.Н. Рагозин и др. // Экология человека. - 2018. - № 1. - С. 29-35.

- Яковлев, Б.П. Психофизиологическая характеристика уровня работоспособности студентов /Б.П. Яковлев, О.Г. Литовченко // Гигиена и санитария. - 2008. - № 1. - С. 6063.

- Gishen, F. Medical Student Resilience: A symposium approach / F. Gishen, D. Peters // The Clinical Teacher. - 2018. - № 15. - P. 1-3.

- Kostencka, A. Etiopathogenetical and clinical relation of stress and depression / A. Kostencka //Health Sciences. - 2014. - № 4. -P. 222-228.

- Oztasan, N. Factors associated with health-related quality of life among university students in turkey / N. Oztasan, P. Ozyrek // Mater Sociomed. - 2016. - № 2 (8). - P. 210214.