Характеристика холодового калоригенеза у гипертиреоидных белых крыс в процессе "выхода" из состояния глубокой гипотермии

Автор: Соболев В.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Медицина и здоровье

Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе установлено, что характер "входа" системы химической терморегуляции в состояние глубокой гипотермии и "выхода" из нее имеет существенные различия у контрольных и тиреоидизированных животных, что позволяет сделать вывод о существовании явления холодового гистерезиса. Экспериментальный гипертиреоз изменяет характер процесса «саморазогревания» организма, что проявляется в качественном изменении вида криопетли за счет расширения температурного диапазона, в котором обеспечивается высокий уровень функционирования химической терморегуляции.

Гипотермия, гипертиреоз, саморазогревание

Короткий адрес: https://sciup.org/140270870

IDR: 140270870

Текст научной статьи Характеристика холодового калоригенеза у гипертиреоидных белых крыс в процессе "выхода" из состояния глубокой гипотермии

Введение. Одна из важных проблем экологической физиологии связана с вопросом о роли гормонов щитовидной железы в обеспечении холодовой устойчивости организма [1-4], в частности при глубокой гипотермии. Наиболее эффективным механизмом защиты от холода является так называемый холодовой калоригенез, или химическая терморегуляция [5], показателем которого выступает скорость потребления кислорода целостным организмом.

Целью работы явилось выяснение характера холодового калоригенеза у белых крыс с экспериментальным гипертиреозом в процессе «входа» и «выхода» из состояния глубокой гипотермии.

Материалы и методы исследования. Все исследования выполнены на взрослых белых крысах-самцах, разделенных на две группы: опытную (экспериментальный гипертиреоз, n=9) и контрольную (n=9). Гипертиреоз вызывался путем подкожного введения трийодтиронина в дозе 50 мкг/кг ежедневно в течение 8 суток. В ходе опыта животные охлаждались в металлических клеточках при температуре -50С до момента развития состояния глубокой гипотермии (ректальная температура 200С). По достижении температуры тела заданного уровня крысы перемещались в камеру при температуре 280С, где и проходил процесс «саморазогревания». В течение всего эксперимента регистрировалась скорость потребления кислорода (газоанализатор Radiometer). Результаты экспериментов анализировались с использованием параметрических методов вариационной статистики.

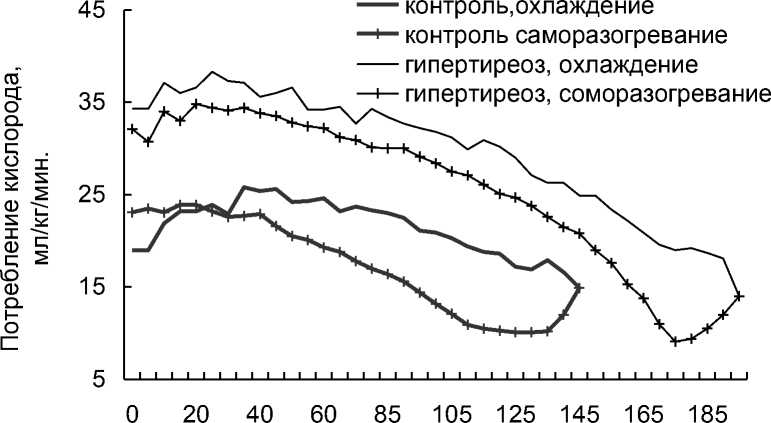

Результаты исследований и их обсуждение. Хорошо известен тот факт, что потребление кислорода во время охлаждения является показателем интенсивности химической терморегуляции (холодового калоригенеза), являющейся одним из основных физиологических механизмов поддержания постоянства температуры тела [5]. Действительно, как видно из рисунка, в начальный период охлаждения у животных контрольной группы включался холодовой калоригенез, в результате чего максимальное потребление кислорода достигало значения 25.8±1.7 мл/кг/мин. Эта величина была на 36% выше, чем исходный уровень (19.0±0.8 мл/кг/мин). В ходе охлаждения наблюдалось снижение этого показателя, и скорость потребления О2 снижалась до минимального значения 15.0±2.4 мл/кг/мин при температуре тела 20.00С. После переноса животного в термонейтральную зону этот показатель еще некоторое время понижался до 10.1±1.4 мл/кг/мин (эффект холодового последействия).

Время охлаждения (нагревания) мин.

Рис. Динамика потребления кислорода в ходе эксперимента

Далее наблюдалось его постепенное увеличение до 23.9±1.8 мл/кг/мин с последующим поддержанием на этом уровне до конца эксперимента.

Экспериментальный гипертиреоз существенным образом изменял динамику потребления кислорода в рассматриваемых процессах (рис.). Так, у животных гипертиреоидной группы исходное потребление кислорода составило 34.3±1.1 мл/кг/мин (+15.3±1.4 мл/кг/мин по сравнению с контролем, P<0.05). В ходе развития глубокой гипотермии, так же как и у контрольной группы животных, наблюдалось включение механизмов холодового калоригенеза. Однако максимальная величина его была уже существенно выше и составила 40.4±1.2 мл/кг/мин или на 57% больше, чем у животных с эутиреоидным статусом (P<0.05). Дальнейшее холодовое воздействие приводило, как и у эутиреоидных животных, к снижению этого показателя, и при температуре тела 20.00С он составил 14.2±1.3 мл/кг/мин. Эффект холодового последействия был также выраженным.

В дальнейшем, как и в группе контрольных животных, наблюдалось повышение скорости потребления кислорода. К окончанию времени саморазогревания потребление кислорода достигло уровня 34.2±1.5 мл/кг/мин (+10.3 ± 2.3 мл/кг/мин в сравнении с контролем , P<0.05).

Как видно, динамика «входа» и «выхода» из состояния глубокой гипотермии у животных обеих групп характеризовалась наличием так называемой криопетли (гистерезиса). Однако у животных с экспериментальным гипертиреозом она была растянута во времени и всегда отличалась более интенсивным уровнем потребления кислорода.

Таким образом, результаты нашей работы свидетельствуют о том, что тиреоидные гормоны качественно изменяют характер криопетли в процессе «саморазогревания» организма после глубокой гипотермии. Учитывая известный факт [5] о действии тиреоидных гормонов на центр терморегуляции, мы полагаем, что они повышают его лабильность. Это выражается в расширении границ уровня регулирования основного механизма терморегуляции ‒ холодового калоригенеза. В связи с этим организм животных, предварительно получавших гормон щитовидной железы, обладает более лабильными свойствами центральной части системы терморегуляции, обеспечивающей интенсивность холодового калоригенеза.

Выводы. Характер "входа" системы химической терморегуляции в состояние глубокой гипотермии и "выхода" из нее имеет существенные различия у контрольных и тиреоидизированных животных, что позволяет сделать вывод о существовании явления холодового гистерезиса. Экспериментальный гипертиреоз, на примере динамики скорости потребления кислорода, изменяет характер процесса «саморазогревания» организма, что проявляется в качественном изменении вида криопетли за счет расширения температурного диапазона, в котором обеспечивается высокий уровень функционирования химической терморегуляции.

Список литературы Характеристика холодового калоригенеза у гипертиреоидных белых крыс в процессе "выхода" из состояния глубокой гипотермии

- Соболев В.И. Характер действия адреналина на латентный период М-ответа скелетной мышцы крыс в зависимости от уровня циркулирующего трийодтиронина / В.И. Соболев // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». - 2016. - Том 2 (68), № 2. - С. 58-69.

- Соболев В.И. Зависимость функциональных параметров сокращения скелетной мышцы крыс от уровня циркулирующего трийодтиронина / В.И. Соболев // Росс. Физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2016. Т.102, №11. С. 1369-1382.

- Соболев В.И. Модуляция тироксином эффектов дексаметазона на параметры М-ответа скелетной мышцы белых крыс / В.И. Соболев, В.В. Труш // Российский физиол. журнал им. И.М.Сеченова. - 2013. - Т.99. - №9. С. 1067 - 1076.

- Литвяк К.А. Термогенная функция скелетной мышцы белых крыс при различном тиреоидном статусе (исследование in situ) / К.А. Литвяк, В.И. Соболев // Вiсник проблем бiологiї i медицини. - 2013. - Вип. 3, Том 1 (98). - С. 224 - 228.

- Султанов Ф.Ф. Гормональные механизмы температурной адаптации / Ф.Ф. Султанов, В.И. Соболев. - Ашхабад: Ылым, 1991. - 216 с.