Характеристика иммунопатологических сдвигов при нефротическом синдроме у детей с лимфатическим диатезом

Автор: Байханова Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 10 (77), 2020 года.

Бесплатный доступ

: Под наблюдением находились 28 детей в возрасте 7-11 лет с детьми с лимфатическим диатезом с нефротической формой хронического гломерулонефрита. Установлено, что иммунопатологические сдвиги нефротической формы хронического гломерулонефрита на фоне ЛД характеризуются снижением СД3, СД4, СД8,увеличением продукции ABL почками, АИК и IL-2 и сохраняются даже в период ремиссии. Это означает необходимость адекватной иммунокорригирующей терапии в комплексном лечении больных.

Лимфатический диатез, нефротический синдром, иммунопатологические сдвиги, интерлейкин-2

Короткий адрес: https://sciup.org/140251258

IDR: 140251258 | УДК: 616.611-002:616.428+616-056.4-053.2 | DOI: 10.46566/2225-1545_2020_77_1028

Текст научной статьи Характеристика иммунопатологических сдвигов при нефротическом синдроме у детей с лимфатическим диатезом

Актуальность. Известно, что гломерулонефрит (ГН)- это генетически обусловленное иммуноопосредованное воспаление с преимущественным поражением клубочков и вовлечением в 1

патологический процесс всех почечных структур, клинически проявляющееся почечными и внепочечными симптомами. В ряду паренхиматозных заболеваний почек ГН занимает доминирующее место, при котором хронический гломерулонефрит (ХГН) составляет более 35% и является одной из распространенных причин хронической почечной недостаточности (ХПН) [6,7,12,14]. Основным проявлением нефротической формы гломерулонефрита является нефротический синдром (НС), которой характеризующийся протеинурией (более 2,5 г/сутки или 50 мг/кг массы тела), олигурией, отеками, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперлипидемией, гиперкоагуляцией и развивается как основное проявление гломерулонефрита острого и хронического [8,10,15]. В настоящее время проблемы прогрессирования стероид-резистентной, стероид-зависимой и часто рецидивирующей формы ХГН у детей остаются одним из актуальных вопросов в мировой педиатрической нефрологии, что определяется высокой частотой развития ХПН, отмечаемой более чем около 50% пациентов в течение 5-10 лет [10,14,16]. Поэтому с клинических позиций чрезвычайно важным является поиск клинических и иммунологических предикторов неблагоприятного почечного исхода, позволяющих прогнозировать течение заболевания с индивидуальной оценкой риска развития ХПН. В этом плане уделяет внимание нефротическая форма ХГН у детей на фоне лимфатического диатеза.

Лимфатический (лимфатико-гипопластический) диатез

(ЛД)_характеризуется генерализованным стойким увеличением лимфатических узлов даже при отсутствии признаков инфекции, со своеобразным хабитусом ребенка (бледность, вялость, слабо развитая мускулатура, «аденоидный вид», признаки паратрофии), со сниженной адаптацией к воздействием окружающей среды. При ЛД клиниколабораторные симптомы характеризуется с гиперплазией лимфо- 2

аденоидной системы, тимомегалией, недостаточностью местного иммунитета дыхательного тракта, анемией, морфофункциональной незрелости надпочечника, сердца, гормональным дисбалансом, диспротеинемией, лимфоцитозом приводящих к формированию status lymphaticus и развитием синдрома неклассифицируемой вторичной иммунной недостаточности у ребенка [3,9,11].

Целью исследования явилось изучение иммунопатологических сдвигов при нефротическом синдроме у детей на фоне лимфатического диатеза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 28 детей в возрасте от 7 до 11 лет, страдающих нефротической формой ХГН на фоне ЛД. Из них 14-ХГН+ЛД (1- группа), 14-ЛД (2-группа). Контрольную группу составили 25 практически здоровых детей того же возраста. Клинический диагноз был поставлен на основании анамнеза, клинико-лабораторных и функциональных методов исследований, иммунологических показателей, а также клинико-лабораторных маркеров ЛД [9]. Изучали состояние клеточного иммунитета, антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) почек по методу Гариба Ф.Ю. и соавторы [4,5]. Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) с помощью теста нитросиним тетразолием с использованием частиц латекса [2]. Концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли по методу преципитации [1], интерлейкина-2 (IL-2) по методу Ortaldo J., et al.[13].

Материалом для исследования служила венозная кровь, взятая в утреннее время натощак. Цифровые данные обработали методом вариационной статистики с вычислением достоверности численных различий по Стъюдента.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенных исследований было выявлено, что из наблюдаемых больных по полу 3

мальчики составили 66,0%, девочки-34,0%, которые подтверждают литературных источников, так как НС и ЛД два раза чаще регистрируются у детей мужского пола.

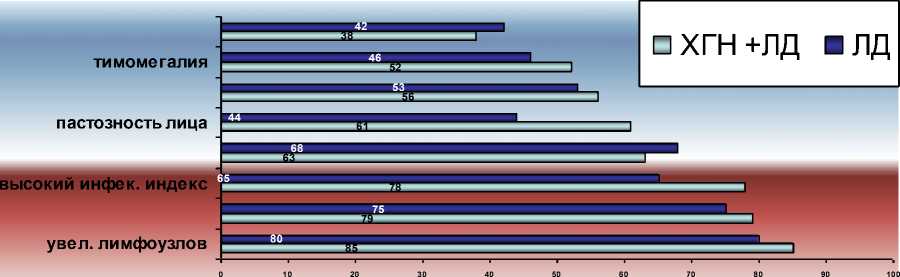

Рис. Выявление клинических маркеров ЛД при ХГН+ЛД и ЛД

При изучении анамнеза и клиники определены маркеры ЛД (рис.): патология беременности и родов у матери (79,0%), крупный вес при рождении (63,0%), тимомегалия (52,0%), диспропорция телосложения -короткое туловище, длинные конечности (38,0%), стойкое увеличение периферических лимфоузлов (85,0%), пастозность лица (61,0%), аденоиды (56,0%), высокий инфекционный индекс (78,0%). Выявленные маркеры ЛД по встречаемости отличались между группами, такие показатели как: увеличение лимфатических узлов, высокий инфекционный индекс и пастозность лица были значительно высокими у детей 1 -группы по сравнению со 2-группой. Частота заболеваемости детей с интеркуррентными патологиями составила более 4 раза в течении года.

Клинико-лабораторные проявления НС при ХГН с ЛД характеризовались с: отеками (100,0%), олигурей (100,0%), «меловая» бледностью (72,3%), вялостью (95,0%), головной болью (63,0%), гепатомегалией (32,2%), протеинурией (100,0%), гипопротеинемией

(77,0%), гипоальбуминемией (88,0%), гиперхолестеринемией (54,0%) и гиперкоагуляцией (54,0%). Среди сопутствующих заболеваний у детей при ХГН с ЛД большой процент составили: анемия (82,4%), хронический 4

тонзиллит (75,0%), аденоиды (61,3%), гайморит (24,7%), рецидивирующий бронхит (65,0%), пневмония (22,0%), ГЩЖ (45,4%).

Таблица

Показатели иммунитета у детей при ХГН с ЛД (М±m).

|

Показатели |

Здоровые дети, n=25 |

Традиционная терапия, n=28, Р¹ |

Р¹ |

|

СД3, % |

54,67±0,94 |

38,35±1,6 |

р<0,001 |

|

СД4 % |

33,13±0,83 |

21,35±1,8 |

р<0,001 |

|

СД8, % |

19,90±0,72 |

12,14±1,5 |

р<0,001 |

|

СД19, % |

11,60±0,89 |

12,26±0,88 |

- |

|

АСЛ крови, % АСЛ почек |

- |

8,0±0,62 |

- |

|

ЦИК,ед.опт.пл. |

0,002±0,003 |

0,089±0,004 |

р<0,001 |

|

ФАН,% |

50,50±1,11 |

38,07±0,45 |

р<0,001 |

|

IL-2 |

2,8±0,09 |

2,0±0,06 |

р<0,01 |

Примечание: *-достоверность различий по сравнению со здоровой группой. Р¹<0,001-0,01)

При изучении состояния иммунного статуса (табл.) у больных отмечено достоверное снижение по сравнению со здоровой группой содержания Т-лимфоцитов (СД3), Т-хелперов (СД4) (р<0,001), Т-супрессоров (СД8) (р<0,01), ФАН (р<0,001); увеличение АСЛ почек, ЦИК (р<0,001), снижение продукции IL-2. Содержание В-лимфоцитов (СД19) достоверно мало отличалось от показателя здоровых детей.

При проведении традиционное лечение, несмотря на улучшение самочувствия, лабораторно-биохимические и функциональные параметры, у 67,0% больных сохранялась умеренная протеинурия, гиперкоагуляция что было обусловлено укорочением периода ремиссии и рецидивированием процесса в почек. Нормализация клинических признаков, такие как отеки, вялость, «меловая» бледность, гепатомегалия и головная боль выявлена у 68,0% больных.

Выводы

-

1. У детей при нефротической форме ХГН с ЛД иммунопатологические сдвиги характеризуются снижением СД3, СД4, СД8, увеличением АСЛ почек, ЦИК и нарушением продукции IL-2, которые сохраняются и в периоде ремиссии.

-

2. Сохранение в периоде ремиссии клинико-лабораторных и иммунопатологических сдвигов при нефротической форме ХГН на фоне ЛД диктует включать в комплексную терапию адекватную

иммунокоррегирующую терапию при лечении таких больных.

Список литературы Характеристика иммунопатологических сдвигов при нефротическом синдроме у детей с лимфатическим диатезом

- Белокриницский Д.Б. Методы клинической иммунологии. В кн: Лабораторные методы исследования в клинике. Под ред. Меньшикова В.В.-М: Медицина, 1987. -С.277-310.

- Бумагина Т.К. Определение фагоцитарной активности нейтрофилов при помощи латекса // Иммунология.-1981.-№2.-С.44-45.

- Вельтищев Ю.Е. Становление и развитие иммунной системы у детей. Иммунная недостаточность. Иммунодиатезы. М., 2000.78с.

- Гариб Ф.Ю. и др. Способ определения лимфоцитов // Расмий ахборотнома.-1995.-№1.-С.90.

- Гариб Ф.Ю. и др. Клиническая ценность определения АСЛ у больных брюшным тифом и другими заболеваниями. Метод. Рек. Ташкент. 1983.

- Игнатова М.С. Диагностика н лечение нефропатий у детей. Руководство для врачей М.С. Игнатова. Н.А. Коровина 7- М., 2007. - 332 с.

- Рахманова Л.К., Каримжанов И.А., Холматова Б.Т. Эффективность иммунокоррекции при лечении хронического гломерулонефрита у детей. Ўзбекистон Терапия ахборотномаси 2015; 3: 189-191.

- Рахманова Л.К., Каримова У.Н. Хронический гломерулонефрит у детей //Научно-методическое пособие. Ташкент. 2017. 50с

- Рахманова Л.К. Особенности клинико-иммунологического течения, иммунотерапия и профилактика диатезов (аллергический, лимфатический, нервно-артритический) у детей. Автореф. дисс… д-ра мед. наук. Ташкент, 2002.32с.

- Сивцева Е.М. Роль эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронических заболеваний почек у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2011;1:47-52.

- Турсунова Д.М. Особенности течения вирусных гепатитов А и В у часто болеющих детей с лимфатическим диатезом и эффективность иммунокоррекции. Автореф. дисс. Канд. мед. наук. Ташкент, 2008.23с.

- Couser W.G. Basic and Translational Concepts of Immun-Mediated Glomerular Diseases /W.G. Couser Hi. Am. Soc. Nephrol. - 2012. - Vol. 23. - ЛгЗ. - P. 381-399.

- Ortaldo J., et al. Effects of natural and recombinand il-2 on regulation of JEN production and Nk activity //J.immunol.-1984. -Vol.133.N2.-P.779-784.

- Warady B.A, Chadcha V. Chronic kidney disease in children the global perspective. Pediatric nephrology. 2010; 22:. 1999-2009.

- Weening J.J. Advances in the pathology of glomerular diseases /J.J. Weening. P. Ronco.G. Rcmuzzi//Contrib Nephrol.-2013.-Vol. 181.-P. 12-21.

- Weening J.J. Advances in the pathology of glomerular diseases /J.J. Weening. P. Ronco.G. Rcmuzzi//Contrib Nephrol.-2013.-Vol. 181.-P. 12-21.