Характеристика масштаба и направленности (де) солидаризации современного российского общества (по результатам анализа социальных медиа)

Автор: Лукушин В.А., Кащенко Т.Л.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 5, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты прикладного исследования процессов солидаризации и десолидаризации в современном российском обществе, реализованного на основании анализа русскоязычного сегмента социальных медиа в 2023-2024 гг. Авторы отмечают общую позитивную направленность информационных потоков (де)солидаризации, связанную с устойчивым доминированием в цифровой среде контекстов гражданской и политической солидарности на протяжении всего периода наблюдения. В статье фиксируется и описывается природа стихийного усиления солидарности граждан в социальных медиа, проблема вовлеченности молодежи в информационные потоки десолидаризации, риски информационного воздействия и политических атак на солидарность российского общества, а также региональная неравномерность вовлечения граждан в информационные потоки солидаризирующей направленности.

Солидарность, политическая солидарность, гражданская солидарность, десолидаризация, социальные медиа, социально-медийный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170206601

IDR: 170206601 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-5-102-108

Текст научной статьи Характеристика масштаба и направленности (де) солидаризации современного российского общества (по результатам анализа социальных медиа)

Введение. Солидарность как качество общества, отражающее потенциал его базового ценностного консенсуса и практики объединения усилий для реализации социального действия, выделяется одновременно как фактор обеспечения суверенного развития общества и государства, а также инструмент достижения национальных целей и задач, противодействия попыткам разобщения, социального раскола, последующей деконсолидации и политического кризиса [Бродовская 2024]. Ранее исследователи были склонны рассматривать солидарность и солидаризацию в рамках социального действия и взаимодействия отдельных граждан и социальных групп по социально значимым вопросам [Скворцов 2011; Щупленков, Щупленков 2013]. Наиболее современные трактовки данных категорий являются более широкими. В частности, солидарность изучают в качестве ключевого фактора обеспечения стабильности социального порядка, политической легитимации власти и эффективного управления развитием общества [Коньков, Батоврина, Михайлова 2021; Кузнецов 2021].

Общественная палата РФ на протяжении последних трех лет отмечает трансформацию общественно-государственного диалога в сторону устойчивого доверительного партнерства, которое выражается в т.ч. в росте либо сохранении высокого уровня доверия граждан к ключевым общественным и государственным институтам страны, устойчивости показателей социального самочувствия. Данные факторы, по мнению институтов гражданского общества, свидетельствуют о высоком уровне сплочения и консолидации граждан1. При этом отдельные социологи подчеркивают, что в российском обществе сохраняется развитие двух противоборствующих линий с точки зрения социального взаимодействия: с одной стороны, солидаризация и сплочение, с другой – раскол и рост интолерантности к «другому» [Макушева 2022]. Особенно важно, что солидарность как качество современного российского общества сталкивается с рядом вызовов, среди которых внешнее информационное давление, направленное на деконструкцию общественно-политических отношений, делегитимацию властных институтов и социальную аномию [Бродовская, Домбровская, Пырма 2020; Пырма 2020]. Развитие в обществе различных процессов, характеризующих масштаб и направленность солидаризации, формирует проблемное поле настоящего исследования.

Методика исследования. Методом сбора, обработки и анализа данных выступает автоматизированный социально-медийный анализ информационных потоков, предусматривающий создание структурированных баз цифровых данных по результатам мониторинга документов, размещенных в социально-медийном пространстве в исследуемом периоде. Поиск документов реализован на основании маркеров идентификации потоков солидаризации и десолидаризации российских граждан, отобранных посредством проведения когнитивного картирования цифрового контента на актуальную общественно-политическую тематику. Инструментом анализа выступил сервис мониторинга социальных медиа «Медиалогия». Общий объем аккумулированного контента в период с января 2023 г. по март 2024 г. составляет 11 446 132 уникальные публикации. Соответствующими параметрами анализа собранной базы данных выступают вес и динамика информационных потоков, семантическое наполнение, локализация информационных потоков в различных сегментах социальных медиа, источниковая база, социально-демографические и геолокационные характеристики пользователей, вовлеченных в информационный поток.

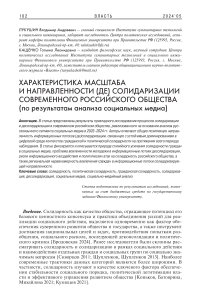

Основные результаты. В течение всего исследуемого периода объемы соли-даризирующего контента в русскоязычном сегменте социальных медиа доминируют над антагонистическими материалами. Доминирование солидаризи-рующих информационных потоков носит устойчивый характер, совокупная представленность солидаризирующих информационных потоков превышает десолидаризирующие более чем в 6 раз, что указывает на общую позитивную направленность общественных настроений. При этом репрезентация информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан демонстрирует общие траектории развития. В частности, периоды с апреля по июнь 2023 г., а также первый квартал 2024 г. можно считать этапами нарастающей активности, а периоды с января по март, с июля по декабрь 2023 г. – периодами относительного спада (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика изменения объемов информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа

Объемы представленности солидаризирующего контента в социальных медиа возрастают одновременно с возникновением ситуации, демонстрирующей общественный запрос на политическую и гражданскую солидарность, отражающую ответ российского общества на кризисные явления. В такой ситуации солидаризирующиий цифровой контент распространяется в информационно-коммуникативном пространстве стихийно в качестве защитной реакции населения на возникающие внешние и внутренние угрозы, обладает высоким консолидирующим потенциалом. Например, для периода с апреля по июнь 2023 г. характерны сразу несколько важных кризисных точек – событий-триггеров, происшедших за короткий промежуток времени, повлиявших на всплеск солидаризирующего информационного потока в социальных медиа.

Десолидаризирующие информационные потоки в социальных медиа носят более управляемый характер, адаптируются как к изменению повестки, так и вызывающим их общественным настроениям, среди которых базовыми являются страх, тревожность и неопределенность. Десолидаризация российских граждан с использованием технологий цифровых коммуникаций выстраивается по принципу усугубления негативных настроений и ожиданий населения, массовых и непродолжительных информационных атак и информационно-психологических операций, основной задачей которых является слом позитивной повестки и создание точек деконсолидации граждан на основании различных факторов (социально-экономические, внутриполитические, межнациональные и межрелигиозные факторы).

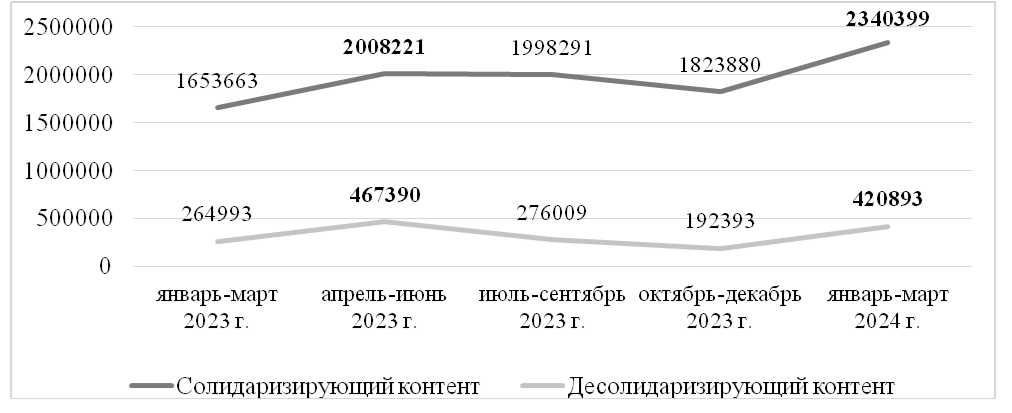

Рассмотрим наиболее показательный пример управляемой информационной кампании по десолидаризации россиян, пришедшейся на март 2024 г. В данный период произошла цепочка событий-триггеров, позволивших кратно нарастить объемы десолидаризирующих информационных потоков в социальных медиа: выборы президента Российской Федерации, террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также ряд крупных мероприятий, формирующих позитивную повестку дня, в т.ч. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и «Игры будущего» в Казани. На графике указаны точки резкого всплеска десолидаризирующего контента, отличающиеся по объему в 4–5 раз от средних значений по периоду наблюдения, пришедшиеся на электоральный период и трагические события в Подмосковье (см. рис. 2).

Рисунок 2. Динамика информационного потока десолидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа в марте 2024 г. (фрагмент)

Для содержания десолидаризирующего информационного потока характерна явная негативизация. Достаточно частотной является критика органов государственной власти и вооруженных сил, отчетливо фиксируются попытки использования исторических коннотаций, в т.ч. политически мотивированной интерпретации исторических фактов вплоть до их фальсификации. Немаловажным элементом языка информационного потока является не просто резкая критика, а прямое распространение вражды и ненависти в российском обществе, провоцирующее в общественном сознании негативные эмоции и оказывающее на пользователей психологическое воздействие. Наибольшее распространение находит тематика межнациональных и межрелигиозных отношений. Напротив, солидаризирующий информационный поток лексически выстроен в крайне позитивном ключе, формируя пространство уважения, взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки. Семантическое ядро потока является предельно государствоцентричным, ориентированным на формирование позитивного образа будущего, ценностно обусловленным, а также направленным на продвижение образа героя и защитника Отечества.

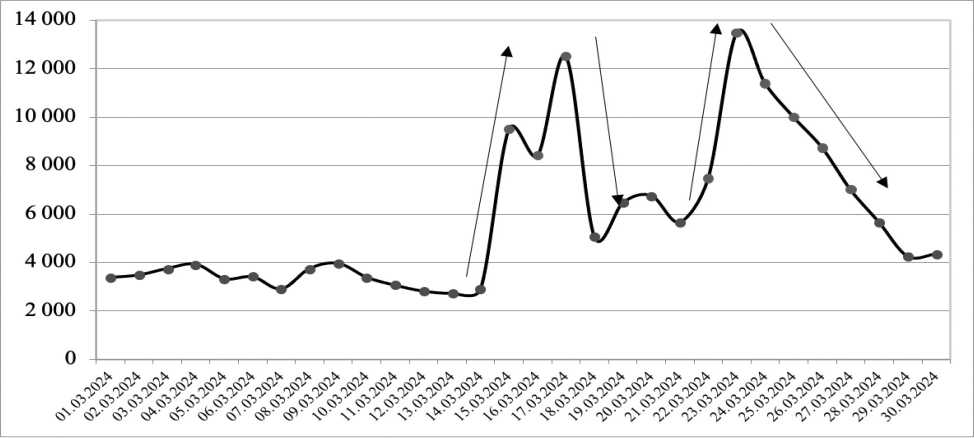

В целом, информационные потоки десолидаризации в социальных медиа аккумулируют большее число молодых пользователей, что характерно для всех возрастных сегментов молодежи, особенно для групп «старшей» молодежи в возрасте от 25 до 35 лет. В большинстве субъектов федерации именно группы старшей поствузовской молодежи выступают главным актором распространения цифрового контента десолидаризирующей направленности. Среди этой возрастной когорты объемы аудитории десолидаризирующего контента на протяжении всего периода наблюдения превышают объемы солидаризирующих материалов. Для остальных возрастных групп данная проблема является менее значимой.

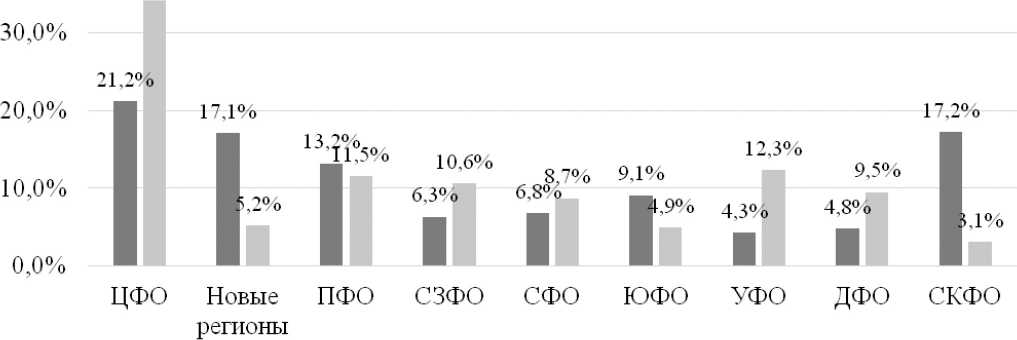

Анализируя данные геолокационных характеристик аудитории информационных потоков, можно выделить регионы с наиболее выраженной вовлеченностью населения в контексты политической солидарности. Среди них регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новые субъекты Российской Федерации. Напротив, наибольший дефицит

Рисунок 3. Возрастная структура аудитории информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа

40,0%

34,2%

■ Солидаризирующий контент ■ Де солидаризирующий контент

Рисунок 4. Геолокационная структура аудитории информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа вовлеченности и одновременно высокий уровень вовлеченности в потоки десолидаризации демонстрируют регионы Уральского, Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (см. рис. 4).

Примечательно, что для жителей ЦФО в целом характерна значительно большая вовлеченность в потоки десолидаризации. Подробный анализ региональных срезов отмечает следующие тенденции. В первую очередь, объемы солидаризирующих информационных потоков заметно снижены в столичном регионе (Москва и Московская область). Средние объемы солидаризирующих материалов в данных субъектах федерации на 20–25% меньше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. В особенности это характерно для Московской области, где проблема солидаризации граждан в социальных медиа стоит особенно остро. Аналогичные тенденции характерны для большинства крупных российских агломераций. В большинстве крупных городов объемы солидаризирующих материалов меньше, чем укрупненные результаты по федеральным округам, в среднем на 10–15%. Это характерно для Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Краснодара. Если рассматривать сложившуюся ситуацию по типам населенных пунктов, то наиболее благоприятная ситуация складывается в малых и средних городах с населением до 100 тыс. чел. и от 100 до 300 тыс. чел. Обозначается тенденция к увеличению уровня десолидаризации граждан с увеличением численности населения конкретного населенного пункта.

Заключение. В целом, представленные результаты позволяют подтвердить довольно высокий уровень солидарности современного российского общества, отражаемый в устойчивом доминировании информационных потоков и связанных контекстов солидаризации граждан в социально-медийном пространстве, которое выступает в наши дни прямым отражением текущей общественной динамики. Дополнительным аргументом являются множественные примеры стихийного увеличения уровня солидарности и репрезентированных в социальных медиа информационных потоков в кризисных ситуациях, когда формируется соответствующий общественный запрос на солидарность населения. При этом результаты исследования фиксируют несколько значимых проблем в обеспечении солидарности россиян: высокий уровень вовлеченности молодежи, преимущественно старших ее групп, в информационные потоки десолидаризации, попытки информационного воздействия и давления с целью десолидаризации граждан, преимущественно в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также региональная неравномерность в уровне политической солидарности, обусловливаемая в основном типом населенного пункта и реже – конкретным регионом проживания.

Список литературы Характеристика масштаба и направленности (де) солидаризации современного российского общества (по результатам анализа социальных медиа)

- Бродовская Е.В. 2024. Солидарность, ценностный консенсус, консолидация: интерпретация понятий и анализ тенденций в контексте национальных задач РФ. - Власть. Т. 32. № (4). С. 92-100. DOI: 10.24412/2071-5358-2024-4-92-100 EDN: VQTEUE

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В. 2020. Дискурсы внешнего информационного давления в Крымском и Севастопольском сегментах Рунета: особенности, адресаты, конфликтогенный потенциал. - Политическая наука. № 3. С. 243-265. DOI: 10.31249/poln/2020.03.11 EDN: YFVBTI

- Кузнецов И.И. 2021. Политическое сознание российского студенчества: общественная солидарность, доверие, взаимодействие. - Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 59. С. 237-252. DOI: 10.17223/1998863X/59/22

- Коньков А.Е., Батоврина Е.В., Михайлова О.В. 2021. Государство и общество в поисках солидарности: вместе или рядом? - Общественные науки и современность. № 1. С. 29-47. DOI: 10.31857/S086904990013642-8 EDN: OCYDZY

- Макушева М.О. 2022. "Конфликт и солидарность". Как конфликт России и Украины проецируется на общественное мнение россиян. - Социодиггер. № 7(19). С. 11-20. EDN: YYIGCN

- Пырма Р.В. 2020. Структура сетевых сообществ социальных медиа в информационном потоке внешнего давления на Крым. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 10. № 4. С. 65-72. EDN: CCIDTM

- Скворцов И.П. 2011. Солидарность как основа социального развития современной России. - Общество и право. № 5(37). С. 277-280. EDN: PBHJYD

- Щупленков О.В., Щупленков Н.О. 2013. Идеи солидаризма в концепции построения гражданского общества в России. - Социодинамика. № 8. С. 72-137. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.8.8750 EDN: RWWZNZ